马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

зҺӢйҖҡпјҲеҚ—ејҖеӨ§еӯҰе‘ЁжҒ©жқҘж”ҝеәңз®ЎзҗҶеӯҰйҷўеҚҡеЈ«з ”з©¶з”ҹпјү дёҖгҖҒеј•иЁҖпјҡд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҲ¶еәҰеҗ«д№үеҸҠеҪұе“Қеӣ зҙ

еӯҰз•ҢеҜ№дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„з•Ңе®ҡпјҢеҸҜеҲҶдёәдёӨзұ»пјҡдёҖзұ»жҳҜд№Ўй•Үж”ҝеәңиҝҮзЁӢе’ҢеҶңжқ‘зӨҫдјҡиҮӘжІ»зҡ„з»ҹз§°д»ҘеҸҠдәҢиҖ…й—ҙзӣёдә’е…ізі»пјҢеҚівҖңд№Ўж”ҝжқ‘жІ»вҖқпјӣеҸҰеӨ–дёҖзұ»еҲҷзү№жҢҮд№Ўжқ‘зӨҫдјҡеҶ…йғЁзҡ„жІ»зҗҶгҖӮжҲ‘们жүҖжҢҮзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶдё»иҰҒжҳҜд№Ўжқ‘зӨҫдјҡеҶ…йғЁзҡ„жІ»зҗҶгҖӮд»Һдј з»ҹзӨҫдјҡзҡ„вҖңеӣҪжқғдёҚдёӢеҺҝвҖқеҲ°еҪ“еүҚзҡ„еҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»еҲ¶еәҰпјҢиҮӘжІ»жҳҜдёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„дёҖиҙҜзү№еҫҒпјӣеҗҢж—¶пјҢиҮӘжІ»зҡ„е…·дҪ“еҗ«д№үд№ҹеӣ еҲ¶еәҰжЎҶжһ¶е’Ңз ”з©¶и§Ҷи§’зҡ„е·®ејӮиҖҢжңүжүҖдёҚеҗҢгҖӮеңЁе…·дҪ“е®һи·өдёӯпјҢд№Ўжқ‘жІ»зҗҶеҲҷдё»иҰҒеӣҙз»•д№Ўжқ‘зӨҫдјҡзҡ„е…¬е…ұдәӢеҠЎпјҢз”ұдёҖзі»еҲ—е…·дҪ“зҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件жһ„жҲҗпјҢеӣ иҖҢпјҢиҒҡз„ҰдәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶиҝҮзЁӢдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҢ并еҜ№д№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҲ¶еәҰеҗ«д№үиҝӣиЎҢжңүж•Ҳи§ЈиҜ»пјҢжһ„жҲҗд№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘з ”з©¶зҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

1.д№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҲ¶еәҰеҗ«д№үпјҡйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„еңәеҹҹзү№еҫҒ

еңЁдј з»ҹзӨҫдјҡпјҢд№ЎеңҹзӨҫдјҡзҡ„жқғеҠӣз»“жһ„е‘ҲзҺ°вҖңзҡҮжқғжӯўдәҺеҺҝж”ҝвҖқжҲ–вҖңеӣҪжқғдёҚдёӢеҺҝвҖқзӯүеҹәжң¬ж јеұҖпјҢиҙ№еӯқйҖҡе…Ҳз”ҹи®ӨдёәпјҢиҝҷз§Қж”ҝжІ»жқғеҠӣвҖңеңЁдәәж°‘е®һйҷ…з”ҹжҙ»дёҠзңӢпјҢжҳҜжқҫејӣе’Ңеҫ®ејұзҡ„пјҢжҳҜжҢӮеҗҚзҡ„пјҢжҳҜж— дёәзҡ„вҖқпјӣиҖҢйҹҰдјҜеҲҷе°Ҷиҝҷз§ҚзӢ¬з«ӢдәҺе®ҳеғҡзі»з»ҹзҡ„вҖңеҹҺеўҷеӨ–жІ»зҗҶвҖқз§°дёәвҖңжңүйҷҗе®ҳеғҡеҲ¶вҖқгҖӮж–°дёӯеӣҪжҲҗз«ӢеҗҺпјҢеңЁжү¬ејғе’Ңеҗёж”¶дј з»ҹз»ҸйӘҢзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢдёӯеӣҪж”ҝеәңеҜ№еҶңжқ‘зӨҫдјҡиҝӣиЎҢдәҶжңүж•Ҳзҡ„еҲ¶еәҰж•ҙеҗҲе’Ңж°‘дё»е»әи®ҫгҖӮдҫӢеҰӮпјҢе°Ҷй«ҳеәҰеҲҶж•Јзҡ„д№ЎеңҹзӨҫдјҡж•ҙеҗҲиҝӣе…ҘеӣҪ家ж”ҝжқғдҪ“зі»пјҢе®һзҺ°вҖңж”ҝжқғдёӢд№ЎвҖқпјӣйҖҡиҝҮе…ҡз»„з»Үе»әи®ҫпјҢе°Ҷдј з»ҹзҡ„д№Ўжқ‘зӨҫдјҡж”№йҖ жҲҗдёәдёҖдёӘз”ұзҺ°д»Јж”ҝе…ҡйўҶеҜје’Ңз»„з»Үзҡ„ж”ҝжІ»зӨҫдјҡпјҢе®һзҺ°вҖңж”ҝе…ҡдёӢд№ЎвҖқпјӣдҫқиө–иЎҢж”ҝж”ҫжқғе’ҢзӨҫдјҡеҸ‘иӮІзӯүеҸҢеҗ‘жңәеҲ¶еҹ№иӮІеҶңжқ‘иҮӘжІ»зӯүгҖӮ

ж №жҚ®й©¬е…ӢжҖқдё»д№үж”ҝжІ»еӯҰеҺҹзҗҶпјҢж”ҝжІ»е…ізі»еңЁе®һйҷ…зҡ„еҸ‘еұ•иҝӣзЁӢдёӯпјҢдјҡеҮәзҺ°дёӨз§Қз»“жһңпјҡдёҖз§Қж”ҝжІ»е…ізі»еҸ—еҺҶеҸІеҠӣйҮҸзҡ„жҺЁеҠЁпјҢ继з»ӯеҗ‘еүҚеҸ‘еұ•пјӣеҸҰдёҖз§Қж”ҝжІ»е…ізі»еҲҷиў«е®Әжі•е’Ңжі•еҫӢиӮҜе®ҡдёӢжқҘгҖӮеүҚдёҖз§ҚеҸҜд»Ҙз§°д№ӢдёәйқһеҲ¶еәҰеҢ–зҡ„ж”ҝжІ»е…ізі»пјҢеҗҺдёҖз§ҚдёәеҲ¶еәҰеҢ–зҡ„ж”ҝжІ»е…ізі»гҖӮе…·дҪ“еҲ°д№Ўжқ‘жІ»зҗҶе°ұжҳҜпјҢеҶңжқ‘жқ‘ж°‘иҮӘжІ»дҪңдёәеҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»еҲ¶еәҰзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢеңЁе…ҡзҡ„еҚҒдёғеӨ§жҠҘе‘Ҡдёӯиў«жҳҺзЎ®дёәдёӯеӣҪзҡ„еҹәжң¬ж”ҝжІ»еҲ¶еәҰд№ӢдёҖпјҢжҲҗдёәеҲ¶еәҰеҢ–зҡ„ж”ҝжІ»е…ізі»пјӣеҗҢж—¶пјҢд»ҘвҖңзҶҹдәәзӨҫдјҡвҖқжҲ–вҖңйӮ»йҮҢж•Ҳеә”вҖқдёәзү№еҫҒзҡ„зӨҫдјҡиө„жң¬жңәеҲ¶пјҢд»ҘеҸҠд»Ҙж°‘й—ҙдә’еҠ©зІҫзҘһдёәзү№еҫҒзҡ„иҮӘжҲ‘з»„з»ҮжңәеҲ¶зӯүпјҢеңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶиҝҮзЁӢдёӯеҸ‘жҢҘдәҶе®һиҙЁжҖ§еҪұе“ҚпјҢжһ„жҲҗд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„йқһеҲ¶еәҰеҢ–ж”ҝжІ»е…ізі»гҖӮдҪҶжҳҜпјҢеҰӮдҪ•иҜ йҮҠдёӨз§ҚдёҚеҗҢж”ҝжІ»е…ізі»зҡ„дҪңз”ЁжңәеҲ¶пјҢеҲҷжҲҗдёәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶз ”з©¶дёӯжңүеҫ…з»ҶеҢ–зҡ„й—®йўҳгҖӮ

еңЁй©¬е…ӢжҖқдё»д№үеӣҪ家еӯҰиҜҙдёӯпјҢеӣҪ家具жңүж”ҝжІ»з»ҹжІ»е’ҢзӨҫдјҡз®ЎзҗҶзӯүеҸҢйҮҚиҒҢиғҪпјҢеүҚиҖ…д»ҘејәеҲ¶еҠӣе®ҢжҲҗз»ҹжІ»йӣҶеӣўзҡ„ж”ҝжқғе»әи®ҫпјҢеҗҺиҖ…д»ҘжңҚеҠЎжҖ§ж»Ўи¶ізӨҫдјҡжҲҗе‘ҳзҡ„е…¬е…ұйңҖжұӮгҖӮеңЁж”ҝжІ»з»ҹжІ»дёӯпјҢжі•еҫӢгҖҒеҲ¶еәҰгҖҒж„ҸиҜҶеҪўжҖҒе’ҢеӣҪ家жңәеҷЁзӯүеқҮжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„з»ҹжІ»жңәеҲ¶гҖӮж”ҝжІ»еҲ¶еәҰзЎ®и®ӨгҖҒжі•еҫӢ规иҢғдҝқйҡңгҖҒеҹәеұӮе…ҡз»„з»Үе»әи®ҫд»ҘеҸҠдёҚеҗҢеҪўејҸзҡ„е…¬е…ұеҠЁе‘ҳпјҢеқҮеұһдәҺж”ҝжІ»з»ҹжІ»иҢғз•ҙпјҢе…¶зӣ®зҡ„еңЁдәҺе®һзҺ°д№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҲ¶еәҰеҢ–е»әи®ҫгҖӮдҪҶжҳҜпјҢд»Һжңәжһ„еұһжҖ§зңӢпјҢжқ‘委дјҡзӯүжҳҜеҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»з»„з»ҮпјҢдёҚиғҪйҖҡиҝҮж”ҝжІ»з»ҹжІ»жңәеҲ¶з»ҙжҠӨд№Ўжқ‘жІ»зҗҶ秩еәҸгҖӮеңЁзӨҫдјҡз®ЎзҗҶдёӯпјҢжқ‘ж°‘дјҡи®®гҖҒжқ‘е…ҡж”ҜйғЁгҖҒжқ‘委дјҡзӯүиҮӘжІ»з»„з»ҮдҫқжҚ®ж”ҝжІ»еҲ¶еәҰгҖҒжі•еҫӢж”ҝзӯ–зӯүеұҘиЎҢиҒҢиҙЈпјҢеұһдәҺеҲ¶еәҰиҢғз•ҙеҶ…зҡ„зӨҫдјҡз®ЎзҗҶжңәеҲ¶пјӣжқ‘ж°‘йҖҡиҝҮиҮӘжҲ‘з»„з»ҮеҸӮдёҺе…¬е…ұдәӢеҠЎжІ»зҗҶзӯүеҲҷеұһдәҺйқһеҲ¶еәҰжҖ§зҡ„зӨҫдјҡжІ»зҗҶиҝҮзЁӢгҖӮеӣ иҖҢпјҢд№Ўжқ‘жІ»зҗҶз»©ж•Ҳзҡ„дҝқйҡңпјҢж—ўйңҖиҰҒжңүж•Ҳзҡ„еҲ¶еәҰ规иҢғпјҢд№ҹйңҖиҰҒй«ҳеәҰзҡ„жқ‘ж°‘иҮӘи§үпјӣж—ўжңүеҲ¶еәҰеҢ–жңәеҲ¶зҡ„дҝқйҡңпјҢд№ҹжңүйқһеҲ¶еәҰеҢ–жІ»зҗҶжңәеҲ¶зҡ„ж”Ҝж’‘гҖӮд»ҺеӯҰжңҜз ”з©¶жқҘзңӢпјҢжўізҗҶе’ҢжҖ»з»“дёҚеҗҢеұһжҖ§жІ»зҗҶжңәеҲ¶зҡ„规еҫӢпјҢжҲҗдёәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶз ”з©¶еҫ—д»Ҙж·ұеҢ–зҡ„йҮҚиҰҒд»»еҠЎгҖӮ

2.еҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ пјҡд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„з ”з©¶зәҝзҙў

д№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„е…·дҪ“иҝҮзЁӢпјҢжҳҜеӣҙз»•д№Ўжқ‘зӨҫдјҡеҶ…йғЁз®ЎзҗҶе’Ңе…¬е…ұжңҚеҠЎзӯүе…¬е…ұдәӢеҠЎпјҢ并з”ұдёҖзі»еҲ—е…·дҪ“зҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件жүҖжһ„жҲҗгҖӮд»ҺеңәеҹҹзҺҜеўғжқҘзңӢпјҢиҝҷдәӣйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件зҡ„еҸ‘з”ҹжңәеҲ¶пјҢж—ўжңүеҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»еҲ¶еәҰзӯүжӯЈејҸеҲ¶еәҰзҡ„жі•еҲ¶дҝқйҡңпјҢд№ҹжңүзҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘зӯүйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰжңәеҲ¶зҡ„иө„жәҗж”ҜжҢҒпјӣд»ҺиЎҢдёәдё»дҪ“жқҘзңӢпјҢиҝҷдәӣйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件зҡ„иЎҢеҠЁдё»дҪ“пјҢж—ўжңүеҹәеұӮе…ҡз»„з»Үе’Ңжқ‘民委е‘ҳдјҡзӯүиҮӘжІ»з»„з»ҮпјҢд№ҹжңүд»Ҙж°‘й—ҙдә’еҠ©зІҫзҘһдёәзү№еҫҒзҡ„иҮӘжҲ‘з»„з»ҮгҖӮиҝҷе……еҲҶиҜҙжҳҺпјҢеҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ жҳҜеҪұе“Қд№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өзҡ„йҮҚиҰҒеӣ зҙ пјҢд№ҹжҳҜе»әжһ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘зҡ„дё»иҰҒзәҝзҙўгҖӮ

пјҲ1пјүд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„еҲ¶еәҰеӣ зҙ гҖӮеңЁе…¬ең°жІ»зҗҶзҡ„и®Ёи®әдёӯпјҢеҜ№дәҺеҢәеҲ«дәҺеҲ©з»ҙеқҰж–№жЎҲе’Ңз§ҒжңүеҢ–ж–№жЎҲзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢпјҢеҘҘж–Ҝзү№зҪ—е§Ҷе°Ҷе…¶е»әжһ„дёәз”ұеҶ…йғЁзҗҶжҖ§иЎҢеҠЁи§Ҷи§’е’ҢеӨ–йғЁзҺҜеўғеҸҳйҮҸи§Ҷи§’жүҖз»„жҲҗзҡ„еҲҶжһҗжЎҶжһ¶пјҡеҜ№дәҺеҶ…йғЁзҡ„зҗҶжҖ§иЎҢеҠЁиҖҢиЁҖпјҢиҮӘжҲ‘з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘жІ»зҗҶзҡ„е…ій”®еңЁдәҺеҲ¶еәҰдҫӣз»ҷгҖҒеҸҜдҝЎжүҝиҜәе’Ңзӣёдә’зӣ‘зқЈзӯүй—®йўҳзҡ„и§ЈеҶіпјӣеҜ№дәҺеӨ–йғЁзҡ„зҺҜеўғеҸҳйҮҸиҖҢиЁҖпјҢдҝғиҝӣеһӢж”ҝжІ»дҪ“еҲ¶жӣҙжңүеҲ©дәҺиҮӘжҲ‘з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘жІ»зҗҶзҡ„е®һзҺ°гҖӮеңЁдёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢиҷҪ然еӯҳеңЁд№Ўй•Үж”ҝеәңи¶…и¶ҠжҢҮеҜјгҖҒж”ҜжҢҒе’Ңеё®еҠ©зӯүжқғйҷҗиҢғз•ҙиҖҢе№Ійў„жқ‘ж°‘иҮӘжІ»дәӢйЎ№зҡ„жғ…еҶөпјҢдҪҶжҳҜеҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»еҲ¶еәҰзҡ„зЎ®з«Ӣд»ҘеҸҠгҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪжқ‘民委е‘ҳдјҡз»„з»Үжі•гҖӢзҡ„йўҒеёғе’Ңдҝ®и®ўпјҢеқҮдёәдёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁжҸҗдҫӣдәҶвҖңдҝғиҝӣеһӢж”ҝжІ»дҪ“еҲ¶вҖқзҡ„еҲ¶еәҰзҺҜеўғгҖӮжҲ‘们еңЁж–Үдёӯдё»иҰҒи®Ёи®әд№Ўжқ‘зӨҫдјҡеҶ…йғЁзҡ„жІ»зҗҶпјҢеӣ иҖҢпјҢеңЁеӨ–йғЁзҺҜеўғеҸҳйҮҸзҡ„и®Ёи®әдёӯпјҢе°Ҷд№Ўй•Үж”ҝеәңеӣ зҙ и®ҫе®ҡдёәжҺ§еҲ¶еҸҳйҮҸпјҢ并主иҰҒйӣҶдёӯдәҺж”ҝжІ»еҲ¶еәҰе’Ңжі•еҫӢ规иҢғзҡ„и®Ёи®әгҖӮ

еңЁеҶ…йғЁзҗҶжҖ§иЎҢеҠЁеҸҳйҮҸдёӯпјҢеҜ№дәҺеҲ¶еәҰдҫӣз»ҷгҖҒеҸҜдҝЎжүҝиҜәд»ҘеҸҠзӣёдә’зӣ‘зқЈзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„е®һзҺ°пјҢеҘҘе°”жЈ®и®ӨдёәпјҢвҖңе°ҸйӣҶеӣўжҜ”еӨ§йӣҶеӣўжӣҙе®№жҳ“з»„з»Үе…¬е…ұзү©е“Ғдҫӣз»ҷзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁвҖқпјҢвҖңе…·жңүе…ұе®№жҖ§еҲ©зӣҠзҡ„з»„з»ҮжҜ”жҺ’д»–жҖ§еҲ©зӣҠзҡ„з»„з»Үжӣҙе®№жҳ“з»„з»Үе…¬е…ұзү©е“Ғдҫӣз»ҷзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁвҖқпјҢеҚіз»„з»Үзұ»еһӢе’Ңз»„з»ҮеұһжҖ§дјҡеҪұе“ҚйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„з»©ж•ҲпјӣеҗҢж—¶пјҢвҖңеҰӮжһңдёҚеӯҳеңЁзү№ж®Ҡзҡ„е®үжҺ’жҲ–зҺҜеўғпјҢз”ұзҗҶжҖ§дёӘдәәз»„жҲҗзҡ„йӣҶеӣўпјҢе°ұдёҚдјҡдёәйӣҶдҪ“еҲ©зӣҠиЎҢдәӢвҖқпјҢиҖҢд»ҘйҖүжӢ©жҖ§жҝҖеҠұдёәж ёеҝғзҡ„зӨҫдјҡжҝҖеҠұе’ҢзӨҫдјҡеҺӢеҠӣзӯүеҲ¶еәҰе®үжҺ’еҲҷжһ„жҲҗеҸҜиЎҢжҖ§и·Ҝеҫ„гҖӮеңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„е®һи·өдёӯпјҢд»ҘзҶҹдәәзӨҫдјҡдёәзү№еҫҒзҡ„жқ‘иҗҪе…ұеҗҢдҪ“еҝ…然еұһдәҺе°ҸйӣҶеӣўзҡ„иҢғз•ҙпјӣиҖҢз»„з»ҮеҶңжқ‘е…¬е…ұдәӢеҠЎзӯүд№ҹжӣҙеҒҸеҗ‘дәҺе…ұе®№жҖ§еҲ©зӣҠгҖӮдҪҶжҳҜпјҢеңЁе°ҸйӣҶеӣўз»„з»Үе…ұе®№жҖ§еҲ©зӣҠзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдёӯпјҢвҖңиҮӘжІ»жқғејӮеҢ–вҖқзҡ„жғ…еҶөж—¶жңүеҸ‘з”ҹпјҢ且并йқһеӯӨз«Ӣзҡ„еҒ¶еҸ‘жҖ§дәӢ件гҖӮиҝҷдҫҝеҗҜзӨәжҲ‘们еҒҡеҮәд»ҘдёӢеҒҮи®ҫпјҢеҚівҖңзү№ж®Ҡзҡ„е®үжҺ’жҲ–зҺҜеўғвҖқзӯүеҲ¶еәҰе®үжҺ’еңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯдјҡеҸ‘жҢҘжӣҙдёәе®һиҙЁжҖ§зҡ„дҪңз”ЁгҖӮиҝҷеҢ…жӢ¬ж”ҝжІ»еҲ¶еәҰгҖҒжі•еҫӢ规иҢғзӯүжӯЈејҸеҲ¶еәҰпјҢд№ҹеҢ…жӢ¬вҖңдҪҺеӨҙдёҚи§ҒжҠ¬еӨҙи§ҒвҖқзӯүзҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘пјҢд»ҘеҸҠж°‘й—ҙдә’еҠ©зІҫзҘһзӯүйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰгҖӮ

пјҲ2пјүд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„з»„з»Үеӣ зҙ гҖӮз»„з»ҮпјҢжҳҜдёҖдёӘжңәжһ„жҰӮеҝөпјҢеҰӮд№Ўжқ‘зӨҫдјҡдёӯзҡ„еҹәеұӮе…ҡз»„з»ҮгҖҒжқ‘民委е‘ҳдјҡд»ҘеҸҠдёҚеҗҢеҪўејҸзҡ„еҗҲдҪңзӨҫзӯүпјӣеҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘиҝҮзЁӢиҢғз•ҙпјҢеҰӮеҘҘж–Ҝзү№зҪ—е§ҶжүҖиЁҖвҖңйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁжүҖйқўдёҙзҡ„жҳҜдёҖдёӘз»„з»Үй—®йўҳвҖҰвҖҰдҪҶиҝҷ并дёҚж„Ҹе‘ізқҖиҰҒеҲӣз«ӢдёҖдёӘз»„з»ҮгҖӮз»„з»ҮжҳҜдёҖдёӘиҝҮзЁӢпјҢдёҖдёӘз»„з»ҮеҸӘжҳҜйӮЈдёӘиҝҮзЁӢзҡ„з»“жһңвҖқгҖӮдҫқжҚ®жңүж— жі•еҫӢзЎ®и®ӨпјҢдёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„з»„з»ҮжңәеҲ¶еҸҜеҲҶдёәиҮӘжІ»з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘з»„з»ҮзӯүдёӨз§ҚеҪўејҸгҖӮе…¶дёӯпјҢиҮӘжІ»з»„з»ҮпјҢж—ўжҳҜдёҖдёӘжңәжһ„жҰӮеҝөпјҢеҢ…жӢ¬еҹәеұӮе…ҡз»„з»Үе’Ңжқ‘民委е‘ҳдјҡпјҢд№ҹжҳҜдёҖдёӘиҝҮзЁӢиҢғз•ҙпјҢеҚіжүҝжӢ…иҮӘжҲ‘з®ЎзҗҶгҖҒиҮӘжҲ‘ж•ҷиӮІе’ҢиҮӘжҲ‘жңҚеҠЎзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеҠҹиғҪпјӣиҮӘжҲ‘з»„з»ҮеҲҷд»…д»…жҳҜдёҖдёӘиҝҮзЁӢиҢғз•ҙпјҢдё»иҰҒжҢҮжқ‘ж°‘д»ҘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеҪўејҸеҸӮдёҺд№Ўжқ‘зӨҫдјҡзҡ„е…¬е…ұдәӢеҠЎжІ»зҗҶгҖӮеңЁиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢжңүеӯҰиҖ…и®Өдёәжқ‘民委е‘ҳдјҡзӯүжүҝжӢ…ж”ҝеәңжңәжһ„д»ЈзҗҶдәәе’ҢеҶңжқ‘дәӢеҠЎеҪ“家дәәзӯүвҖңеҸҢйҮҚи§’иүІвҖқпјҢ并еҗҢж—¶еңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯжү®жј”жқ‘еә„秩еәҸзҡ„вҖңе®ҲеӨңдәәвҖқе’Ңжқ‘ж”ҝд»»еҠЎзҡ„вҖңж’һй’ҹиҖ…вҖқи§’иүІгҖӮеңЁиҮӘжҲ‘з»„з»Үзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢд№ЎеңҹзӨҫдјҡдёӯзҡ„зҶҹдәәйҖ»иҫ‘е’Ңдә’еҠ©зІҫзҘһзӯүзӨҫдјҡиө„жң¬еҰӮдҪ•еңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯеҸ‘жҢҘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁд»·еҖјпјҢжҳҜд№Ўжқ‘жІ»зҗҶз ”з©¶еҝ…然йңҖиҰҒиҝӣиЎҢе…·дҪ“еҢ–иҜ йҮҠзҡ„йҮҚиҰҒеҶ…е®№гҖӮеӣ иҖҢпјҢеҜ№дәҺиҮӘжІ»з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘з»„з»ҮеңЁйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢдёӯзҡ„иЎҢдёәеҠЁжңәд»ҘеҸҠдҪңз”ЁжңәзҗҶзӯүй—®йўҳзҡ„з ”з©¶пјҢжҲҗдёәе»әжһ„дёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘дёҚеҸҜеӣһйҒҝзҡ„й—®йўҳпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜи§ЈиҜ»д№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өзҡ„еҹәзЎҖжҖ§й—®йўҳгҖӮ

д№Ўжқ‘жІ»зҗҶиҝҮзЁӢпјҢжҳҜд№Ўжқ‘зӨҫдјҡе®һзҺ°еҶ…йғЁз®ЎзҗҶе’Ңе…¬е…ұжңҚеҠЎзӯүе…¬е…ұжІ»зҗҶзҡ„иҝҮзЁӢпјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜдёҖзі»еҲ—йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮжҲ‘们еҜ№дәҺдёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘规еҫӢзҡ„жҺўз©¶дё»иҰҒд»ҘеҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ дёәзәҝзҙўиҝӣиЎҢе»әжһ„гҖӮе…¶дёҖпјҢжҺўз©¶жӯЈејҸеҲ¶еәҰе’ҢйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰзӯүеҲ¶еәҰе®үжҺ’еңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өдёӯзҡ„еҲ¶еәҰз»©ж•Ҳд»ҘеҸҠдҪңз”ЁжңәзҗҶпјӣе…¶дәҢпјҢжҺўз©¶иҮӘжІ»з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘з»„з»Үзӯүз»„з»ҮжңәеҲ¶еңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өдёӯзҡ„е®һйҷ…иЎЁзҺ°д»ҘеҸҠеҠЁеҠӣжңәеҲ¶гҖӮеҰӮдёҠж–ҮжүҖиҝ°пјҢеҜ№дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„з ”з©¶пјҢеӣҪеҶ…еӯҰз•Ңзҡ„з ”з©¶зҺ°зҠ¶е·Із»Ҹи¶…и¶ҠеҲ¶еәҰжң¬иә«зҡ„еҲҶжһҗпјҢиҖҢиҪ¬еҗ‘е…¶еҲ¶еәҰе®һж–ҪеҪўејҸе’ҢжүҖйңҖжқЎд»¶пјҢ并иҝӣиЎҢж·ұеҢ–гҖҒз»ҶеҢ–е’Ңе…·дҪ“еҢ–зҡ„еҲҶжһҗгҖӮдёәе»әжһ„дёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„йҖ»иҫ‘规еҫӢпјҢжҲ‘们йҖүеҸ–еұұдёңзңҒеҢ—йғЁзҡ„Sжқ‘дёәдёӘжЎҲпјҢеҜ№жЎҲдҫӢжқ‘дёӯзҡ„зҒҢжәүгҖҒеӨҚиҖ•гҖҒдҝ®и·Ҝе’Ң规模еҢ–з§ҚжӨҚзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件иҝӣиЎҢзҺ°еңәи§ӮеҜҹпјҢ并д»ҘеҲ¶еәҰе’Ңз»„з»Үзӯүдёәе»әжһ„з»ҙеәҰпјҢеҜ№дёӯеӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘иҝӣиЎҢзҗҶи®әеҢ–жҺўз©¶гҖӮ

дәҢгҖҒйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„жЎҲдҫӢпјҡеҜ№жҲ‘еӣҪйІҒеҢ—ең°еҢәSжқ‘зҡ„дёӘжЎҲи§ӮеҜҹ

жҲ‘们йҮҮз”ЁжЎҲдҫӢз ”з©¶зҡ„з ”з©¶ж–№жі•пјҢж•°жҚ®ж”¶йӣҶдё»иҰҒиҝҗз”Ёи§ӮеҜҹжі•гҖӮдёӘжЎҲз ”з©¶зҡ„д»·еҖјеңЁдәҺе…¶е…ёеһӢжҖ§пјҢиҖҢдёҚи¶іеңЁдәҺзјәеӨұд»ЈиЎЁжҖ§е’ҢжҠҪж ·жҖ§иҖҢжҺЁе№ҝеҸ—йҷҗгҖӮеӣ иҖҢпјҢиҰҒдҪҝеҫ—дёӘжЎҲз ”з©¶е…јйЎҫзү№ж®ҠжҖ§е’Ңжҷ®йҒҚжҖ§зҡ„еҒҡжі•пјҢе…¶дёҖжҳҜеҜ№дёӘжЎҲзҡ„зұ»еһӢе’ҢеұһжҖ§иҝӣиЎҢеҮҶзЎ®е®ҡдҪҚпјӣе…¶дәҢжҳҜж·ұе…ҘжҺўз©¶дәӢеҠЎеҸ‘з”ҹзҡ„еҶ…еңЁжңәеҲ¶гҖӮеңЁж•°жҚ®ж”¶йӣҶиҝҮзЁӢдёӯпјҢдёәеҮҸе°‘еҜ№и§ӮеҜҹеҜ№иұЎзҡ„е№Іжү°пјҢжҲ‘们д»ҘвҖңдҪңдёәи§ӮеҜҹиҖ…зҡ„еҸӮдёҺиҖ…вҖқж·ұе…ҘзҺ°еңә收йӣҶж•°жҚ®пјҢеҜ№Sжқ‘зҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁжЎҲдҫӢиҝӣиЎҢйҡҗи”ҪжҖ§ең°еҸӮдёҺејҸи§ӮеҜҹпјҢ并иҝӣиЎҢдәҶзӣёе…ізҡ„иө„ж–ҷж•ҙеҗҲгҖӮ

Sжқ‘дҪҚдәҺеұұдёңзңҒеҢ—йғЁзҡ„й»„жІіж»©еҢәпјҢе…Ёжқ‘е…ұжңү320дҪҷжҲ·еұ…ж°‘пјҢдәәеҸЈеңЁ1000дәәе·ҰеҸігҖӮе°ұеҶңжқ‘зӨҫеҢәзұ»еһӢиҖҢиЁҖпјҢзЁӢеҗҢйЎәж•ҷжҺҲд»ҘеҹҺеёӮеҢ–дёәиғҢжҷҜпјҢе°ҶеҶңжқ‘зӨҫеҢәеҲ’еҲҶдёәе…ёеһӢеҶңжқ‘зӨҫеҢәгҖҒз©әеҝғжқ‘гҖҒеҹҺд№ЎиҪ¬жҚўдёӯзҡ„еҶңжқ‘зӨҫеҢәгҖҒжҘјжҲҝеҢ–зҡ„еҶңжқ‘зӨҫеҢәе’ҢејҖж”ҫзҡ„йқһеҶңзӨҫеҢәгҖӮSжқ‘д»ҘеҶңдёҡз§ҚжӨҚдёәз»ҸжөҺеҹәзЎҖпјҢж—ўж— йқһеҶңзҡ„йӣҶдҪ“з»ҸжөҺжқҘжәҗпјҢеҗҢж—¶вҖңе°ұең°еҹҺй•ҮеҢ–вҖқжҲ–зәіе…ҘеҹҺеёӮ规еҲ’зҡ„еҸҜиғҪжҖ§д№ҹйқһеёёдҪҺпјҢеӣ иҖҢпјҢе…¶еұһдәҺе…ёеһӢзҡ„зәҜеҶңзӨҫеҢәгҖӮжҲ‘们е°ҶйҖүеҸ–Sжқ‘зҒҢжәүгҖҒеӨҚиҖ•гҖҒдҝ®и·Ҝе’Ң规模еҢ–з§ҚжӨҚеӣӣдёӘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢпјҢеҜ№Sжқ‘е…¬е…ұдәӢеҠЎжІ»зҗҶзҡ„иҝҗиЎҢжңәеҲ¶иҝӣиЎҢжҰӮиҝ°гҖӮ

1.зҒҢжәүдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҡж¶ҲжһҒдҪңдёәдёҺжңәдјҡдё»д№ү

д»ҺжӯЈејҸеҲ¶еәҰзңӢпјҢ2010е№ҙдҝ®и®ўзҡ„гҖҠдёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪжқ‘民委е‘ҳдјҡз»„з»Үжі•гҖӢпјҲдёӢж–Үз®Җз§°вҖңжқ‘委дјҡз»„з»Үжі•вҖқпјүжҳҺзЎ®жқ‘民委е‘ҳдјҡдёәиҮӘжҲ‘з®ЎзҗҶгҖҒиҮӘжҲ‘ж•ҷиӮІе’ҢиҮӘжҲ‘жңҚеҠЎзҡ„еҹәеұӮзҫӨдј—жҖ§иҮӘжІ»з»„з»ҮпјҢ并жҳҺзЎ®жқ‘民委е‘ҳдјҡвҖңеҠһзҗҶжң¬жқ‘е…¬е…ұдәӢеҠЎе’Ңе…¬зӣҠдәӢдёҡпјҢи°ғиҠӮж°‘й—ҙзә зә·вҖқзӯүгҖӮеҜ№дәҺжқ‘委дјҡжҖ§иҙЁе’Ңд»»еҠЎзҡ„и§ЈйҮҠпјҢеӣҪеҠЎйҷўжі•еҲ¶еҠһе…¬е®ӨжҳҺзЎ®е°ҶзҒҢжәүзӯүз”ҹдә§жңҚеҠЎеҲ—дёәжқ‘ж°‘иҮӘжІ»зҡ„вҖңиҮӘжҲ‘жңҚеҠЎдәӢйЎ№вҖқпјҢ并жҳҺзЎ®вҖңжқ‘民委е‘ҳдјҡиҙҹиҙЈз»„з»ҮеҚҸи°ғвҖқгҖӮд»ҺSжқ‘зҡ„зҒҢжәүжғҜдҫӢжқҘзңӢпјҢSжқ‘з”ұдёүдёӘжқ‘ж°‘е°Ҹз»„з»„жҲҗпјҢдёүдёӘжқ‘ж°‘е°Ҹз»„зҡ„еҲ’еҲҶжІҝз”ЁдәҶдәәж°‘е…¬зӨҫж—¶жңҹзҡ„з”ҹдә§йҳҹе»әеҲ¶пјҢзҒҢжәүеҚ•дҪҚд№ҹд»Ҙжқ‘ж°‘е°Ҹз»„дёәеҚ•дҪҚеҲ’еҲҶгҖӮд»Һз”ҹдә§йҳҹж—¶жңҹејҖе§ӢпјҢдёүдёӘзҒҢжәүеҚ•дҪҚзҡ„зҒҢжәүд»»еҠЎеқҮз”ұжқ‘ж°‘е°Ҹз»„з»„й•ҝпјҲSжқ‘жІҝз”Ёз”ҹдә§йҳҹз§°е‘јвҖңйҳҹй•ҝвҖқпјүз»„з»ҮгҖӮеӣ дёәең°еӨ„й»„жІіж»©еҢәпјҢSжқ‘зҡ„зҒҢжәүжқЎд»¶жһҒдёәдҫҝеҲ©пјҢзҒҢжәүдҪңдёҡд№ҹзӣёеҜ№з®ҖеҚ•гҖӮз”ұеҗ„йҳҹйҳҹй•ҝз»„з»Үе·ҘзЁӢйҳҹеҜ№ж°ҙжё иҝӣиЎҢжё…зҗҶпјҢеҗ„жҲ·д»ҺдёҠжёёеҲ°дёӢжёёдҫқж¬ЎеҸ–ж°ҙпјҢеҲ°зҒҢжәүз»“жқҹпјҢйҳҹй•ҝз»ҹи®ЎзҒҢжәүиҠұиҙ№пјҢе№¶ж №жҚ®з”°ең°дә©ж•°еқҮж‘Ҡз»ҷеҗ„жҲ·гҖӮд»ҘдёҠжһ„жҲҗSжқ‘зҒҢжәүиЎҢеҠЁзҡ„еҲ¶еәҰе®үжҺ’пјҢе…¶дёӯпјҢжӯЈејҸеҲ¶еәҰдёҺйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰжңүиҫғдёәжҳҺжҳҫзҡ„йҮҚеҗҲеәҰгҖӮ

д»ҺиҮӘжІ»з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢиҝ‘е№ҙжқҘпјҢSжқ‘жқ‘ж°‘иҮӘжІ»зҡ„вҖңз„ҰзӮ№вҖқжёҗжёҗеҗ‘жқ‘委дјҡдё»д»»зҡ„з«һйҖүеҖҫж–ңпјҢдҪңдёәвҖңеӨ©з„¶еҲ©зӣҠе…ұеҗҢдҪ“вҖқзҡ„жқ‘ж°‘е°Ҹз»„ж—Ҙи¶Ӣиҫ№зјҳеҢ–гҖӮе…¶дёӯпјҢжңҖжҳҺжҳҫзҡ„иЎЁзҺ°жҳҜжқ‘ж°‘е°Ҹз»„з»„й•ҝйҖҖеҮәвҖңе№ІйғЁеәҸеҲ—вҖқпјҢд№ҹе°ұжҳҜзҒҢжәүзҡ„з»„з»ҮиҖ…еҮәзҺ°дәҶвҖңз©әзјәвҖқгҖӮеңЁжқ‘ж°‘дёҖз»„дёӯпјҢеҺҹе…ҲжӢ…д»»жқ‘ж°‘е°Ҹз»„з»„й•ҝзҡ„Aе…Ҳз”ҹ继з»ӯжүҝжӢ…з»„з»ҮзҒҢжәүзҡ„д»»еҠЎгҖӮдҪҶжҳҜпјҢз»„з»ҮжғҜжҖ§еҫ—д»Ҙ延з»ӯзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеҲ¶еәҰжғҜжҖ§еҲҷеӣ дёәжқ‘ж°‘BеҘіеЈ«ж— зҗҶз”ұвҖңжҠ—дәӨвҖқзҒҢжәүиҙ№з”ЁиҖҢиў«з ҙеқҸпјӣ并且жқ‘ж°‘дёҖз»„еҮәзҺ°дәҶиҜёеӨҡжқ‘ж°‘ж•Ҳд»ҝBеҘіеЈ«пјҡвҖңжүҫеҖҹеҸЈжҠ—дәӨвҖқгҖӮжқ‘ж°‘дёҖз»„зҡ„зҒҢжәү规еҲҷеӣ дёәжқ‘委дјҡиҮӘжІ»з»„з»ҮеҸҳиҝҒе’Ңжқ‘ж°‘зҡ„жңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәиҖҢеҮәзҺ°вҖңеҸҜдҝЎжүҝиҜәйҡҫйўҳвҖқгҖӮ

д»ҺиҮӘжҲ‘з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢжқ‘ж°‘дёҖз»„зҒҢжәү规еҲҷзҡ„з ҙеқҸзӣҙжҺҘеҜјиҮҙзҒҢжәүд»»еҠЎзҡ„вҖңйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁйҡҫйўҳвҖқпјҡж— дәәз»„з»ҮгҖӮеңЁжӯӨжғ…еҶөдёӢпјҢжқ‘ж°‘Cе…Ҳз”ҹиҮӘеҸ‘жүҝжӢ…зҒҢжәүз»„з»Үд»»еҠЎпјҢдҪҶжҳҜжҳҜд»ҘвҖңиҮӘиҙҹзӣҲдәҸвҖқзҡ„еёӮеңәеҢ–ж–№жЎҲиҝӣиЎҢз»„з»ҮгҖӮзҒҢжәүзҡ„з»„з»ҮеҚҸи°ғд»»еҠЎеҫ—д»ҘиҝӣиЎҢпјҢдҪҶжҳҜвҖңжҠ—дәӨвҖқзҡ„жңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәдёҚд»…и®©Cе…Ҳз”ҹеҮәзҺ°вҖңдәҸжҚҹвҖқпјҢиҖҢдё”жңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәе‘ҲзҺ°жү©еӨ§жҖҒеҠҝпјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„жқ‘ж°‘вҖңжүҫеҖҹеҸЈжҠ—дәӨвҖқгҖӮжқ‘ж°‘дёҖз»„еңЁзҒҢжәүеӯЈеҶҚж¬ЎйқўдёҙвҖңж— дәәз»„з»ҮвҖқзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеӣ°еўғгҖӮеңЁеҮ дҪҚжқ‘ж°‘зҡ„зғӯжғ…еҠЁе‘ҳдёӢпјҢAе…Ҳз”ҹеҶҚж¬ЎжүҝжӢ…иө·зҒҢжәүз»„з»Үд»»еҠЎгҖӮдҪҶжҳҜеңЁзҒҢжәүиҝҮзЁӢдёӯпјҢйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„вҖңз ҙзӘ—ж•Ҳеә”вҖқеҫ—еҲ°йӣҶдёӯйҮҠж”ҫпјҡвҖңеӢҮж•ўеҲҶеӯҗвҖқж— зҗҶз”ұиҖҖеЁҒпјҢиҰҒжұӮдјҳе…ҲзҒҢжәүпјҢз ҙеқҸзҒҢжәү秩еәҸпјӣвҖңз§ҜжһҒеҲҶеӯҗвҖқжҠҘеҗҚзҒҢжәүйҳҹиҝҹеҲ°пјҢд»Ҙз ҙеқҸзҒҢжәү秩еәҸдёәеЁҒиғҒпјҢејәеҠӣиҰҒжұӮеҠ е…ҘзҒҢжәүйҳҹзӯүзӯүгҖӮеңЁжӯӨжғ…еҶөдёӢпјҢзҒҢжәүйҳҹеҗ‘жқ‘委дјҡиҜ·жұӮвҖңи°ғиҠӮзә зә·вҖқпјҢеҫ—еҲ°зҡ„еӣһеә”еҲҷд»…д»…жҳҜвҖңж— иғҪдёәеҠӣвҖқгҖӮ

д»ҺеҹәеұӮе…ҡз»„з»ҮжқҘзңӢпјҢд№Ўй•Үе…ҡзҡ„еҹәеұӮ委е‘ҳдјҡе’Ңжқ‘е…ҡж”ҜйғЁжҳҜеҶңжқ‘зҡ„еҹәжң¬е…ҡз»„з»ҮпјҢж”ҜжҢҒе’Ңдҝқйҡңжқ‘ж°‘ејҖеұ•иҮӘжІ»жҙ»еҠЁгҖӮеҜ№дәҺжқ‘ж°‘дёҖз»„зҡ„зҒҢжәүйҡҫйўҳиҝҷдёҖзғӯзӮ№дәӢ件пјҢSжқ‘е…ҡж”ҜйғЁеҸ¬ејҖе…ҡж”ҜйғЁдјҡи®®пјҢиҰҒжұӮе…ҡе‘ҳжүҝжӢ…зҒҢжәүз»„з»Үд»»еҠЎпјҢ并且иҰҒжұӮжқ‘委дјҡжҲҗе‘ҳеҸҠе…ҡе‘ҳдё»еҠЁвҖңдёҠй—ЁвҖқ收еҸ–зҒҢжәүиҙ№з”ЁгҖӮеңЁе…ҡж”ҜйғЁзҡ„з§ҜжһҒиЎҢеҠЁдёӢпјҢжқ‘ж°‘дёҖз»„зҡ„жңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәеҫ—д»Ҙ收ж•ӣпјҢзҒҢжәүд»»еҠЎеҫ—д»ҘжҒўеӨҚжӯЈеёёгҖӮ

2.еӨҚиҖ•дёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҡз»ҸжөҺжҖ§жҝҖеҠұдёҺзӨҫдјҡжҖ§зәҰжқҹ

Sжқ‘дҪҚдәҺй»„жІіж»©еҢәпјҢеҮәдәҺйҳІжҙӘиҖғиҷ‘пјҢе…¶жҲҝеұӢе»әйҖ еүҚжңҹдёҖиҲ¬дјҡз”Ёеңҹж–№жҠ¬й«ҳе…¶е®…еҹәй«ҳеәҰгҖӮдёҠдё–зәӘ80е№ҙд»Јжң«пјҢSжқ‘жқ‘委дјҡ规еҲ’ж•ҙйҪҗеҲ’дёҖзҡ„й«ҳең°е®…еҹәпјҢеҗ„жҲ·еҲҶеҫ—ж–°зҡ„е®…еҹәең°еҗҺж №жҚ®жң¬жҲ·з»ҸжөҺиғҪеҠӣиҮӘиЎҢе»әйҖ жҲҝеұӢгҖӮдёҠдё–зәӘ90е№ҙд»ЈејҖе§ӢпјҢеңЁж–°жқ‘е»әжҲҝжҲҗдёәSжқ‘жқ‘ж°‘зҡ„еҘӢж–—зӣ®ж ҮпјҢиҮіиҝ‘еҮ е№ҙпјҢеҸӘеү©з»ҸжөҺеӣ°йҡҫжҲ·еҸҠз•ҷе®ҲиҖҒдәәзӯүйӣ¶жҳҹдҪҸжҲ·еңЁж—§жқ‘еұ…дҪҸгҖӮеӣ иҖҢпјҢеӨ§йқўз§Ҝзҡ„ж—§жҲҝе’Ңе®…еҹәй—ІзҪ®жҲҗдёәжөӘиҙ№гҖӮж—§жқ‘еӨҚеһҰдёәиҖ•ең°жҲҗдёәеҮ еұҠжқ‘委дјҡ规еҲ’зҡ„е·ҘдҪңзӣ®ж ҮпјҢ然иҖҢе°ұSжқ‘зҡ„з»ҸжөҺиғҪеҠӣе’Ңе…¬е…ұиҙўж”ҝиҖҢиЁҖйҡҫд»Ҙж»Ўи¶іж—§жқ‘дҪҸжҲ·зҡ„жҗ¬иҝҒе’ҢеӨҚиҖ•зҡ„е·ҘзЁӢиҙ№з”ЁпјҢеҶңжқ‘иҮӘжІ»з»„з»Үжү®жј”вҖңе®ҲеӨңдәәвҖқи§’иүІжҲҗдёәеҝ…然гҖӮдәӢжғ…зҡ„иҪ¬жңәеҮәзҺ°еңЁжң¬еұҠжқ‘委дјҡд»»жңҹеҶ…пјҢе‘Ёиҫ№еҹҺй•Үзҡ„йҒ“и·Ҝе»әи®ҫгҖҒжҠӨеққе·ҘзЁӢзӯүеҜ№еңҹж–№зҡ„йңҖжұӮпјҢдҪҝеҫ—ж—§жқ‘зҡ„е®…еҹәең°е…·еӨҮдәҶеёӮеңәд»·еҖјпјҢеӨҚиҖ•е·ҘзЁӢиў«жҗ¬дёҠSжқ‘жқ‘委дјҡзҡ„е·ҘдҪңи®®зЁӢгҖӮ

д»ҺжӯЈејҸеҲ¶еәҰзңӢпјҢжқ‘委дјҡз»„з»Үжі•жҳҺзЎ®жқ‘委дјҡеҜ№еңҹең°зӯүйӣҶдҪ“иҙўдә§зҡ„з®ЎзҗҶжқғпјӣжҳҺзЎ®жқ‘委дјҡжҲҗе‘ҳеңЁжқ‘ж°‘иҮӘжІ»дәӢеҠЎдёӯеҸҜд»Ҙдә«еҸ—иҜҜе·ҘиЎҘиҙҙпјӣеҗҢж—¶пјҢд№ҹеҜ№еңҹең°иЎҘеҒҝиҙ№гҖҒеңҹең°йҷ„зқҖзү©е’Ңйқ’иӢ—иЎҘеҒҝиҙ№зӯүеҒҡеҮәзӣёеҜ№жҳҺзЎ®зҡ„规е®ҡгҖӮд»ҺйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰзңӢпјҢжқ‘е№ІйғЁе…·жңүжқ‘е№ІйғЁе’Ңжқ‘ж°‘зӯүеҸҢйҮҚиә«д»ҪгҖӮе…¶дёӯпјҢжқ‘е№ІйғЁзҡ„д»»жңҹеҲ¶д»ҘеҸҠд№ЎеңҹзӨҫдјҡзҡ„зҶҹдәәйҖ»иҫ‘зӯүдјҡдҪҝжқ‘е№ІйғЁиҖғиҷ‘дёӘдәәиЎҢдёәжҳҜеҗҰдјҡжҚҹе®іе…¶зҶҹдәәзӨҫдјҡзҡ„зӨҫдјҡиө„жң¬пјҢиҝҷж—ўжҳҜдёҖз§ҚеұҘиҒҢзҡ„зәҰжқҹжңәеҲ¶пјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜжқ‘е№ІйғЁж¶ҲжһҒдҪңдёәзҡ„зҗҶжҖ§и®Ўз®—гҖӮ

д»ҺиҮӘжІ»з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢSжқ‘е…ҡж”ҜйғЁд»ҘеҸҠжқ‘委дјҡзӯүиҮӘжІ»з»„з»ҮеҜ№дәҺеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁзҡ„жҺЁеҠЁдё»иҰҒйҮҮз”ЁвҖңеӨ–еҢ…вҖқж–№ејҸиҝӣиЎҢпјҡеҜ№дәҺе®…еҹәең°еңҹж–№зҡ„иө”еҒҝйҮҮз”ЁеҗҲеҗҢзҡ„еҪўејҸеӨ–еҢ…пјӣеҜ№дәҺе®…еҹәең°ж ‘жңЁзӯүйҷ„зқҖзү©е’Ңйқ’иӢ—зӯүдё»иҰҒйҮҮз”ЁиҒ”系收иҙӯж–№зҡ„еҪўејҸпјҢиҰҒжұӮ收иҙӯе•ҶдёҺжқ‘ж°‘зӣҙжҺҘи°ҲеҲӨзӯүгҖӮиҝҷж ·пјҢеҗҲеҗҢжүҝеҢ…ж–№е’Ң收иҙӯе•ҶзӯүеҗҢжқ‘ж°‘еҸ‘з”ҹеҶІзӘҒжҲ–иҖ…еҲ©зӣҠзә зә·ж—¶пјҢжқ‘е№ІйғЁе®ҢжҲҗеҸҜд»ҘзҪ®иә«дәҺеҶІзӘҒд№ӢеӨ–пјҢж—ўдҝқиҜҒеӨҚиҖ•е·ҘзЁӢиҝӣиЎҢпјҢд№ҹдёҚиҮідәҺе…¶вҖңеҫ—зҪӘдәәвҖқиҖҢдё§еӨұзӨҫдјҡиө„жң¬гҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢеҸӮдёҺз»„з»ҮеҚҸи°ғзҡ„жқ‘е№ІйғЁгҖҒе…ҡе‘ҳе’Ңе…¶д»–еҸӮдёҺиҖ…еҸҜеҫ—еҲ°жҜҸеӨ©80е…ғзҡ„вҖңиҜҜе·ҘиЎҘиҙҙвҖқпјӣеҜ№дәҺжӢ’з»қиЎҘеҒҝж–№жЎҲзҡ„вҖңй’үеӯҗжҲ·вҖқпјҢжқ‘е№ІйғЁд№ҹйҮҮеҸ–дё»еҠЁдёҠй—ЁпјҢд»ҘвҖңи°Ҳж„ҹжғ…вҖқгҖҒвҖңи®ІйҒ“зҗҶвҖқгҖҒвҖңжҠ¬иЎҘеҒҝвҖқзӯүеҪўејҸиҝӣиЎҢеҠқиҜҙгҖӮеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁеңЁиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„з§ҜжһҒжҺЁеҠЁдёӢпјҢеҫ—д»Ҙе®ҢжҲҗгҖӮ

д»ҺиҮӘжҲ‘з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢжқ‘ж°‘дё»еҠЁжҸҗи®®еҸ¬ејҖжқ‘ж°‘дјҡи®®гҖҒиҰҒжұӮе…¬ејҖеӨҚиҖ•ж–№жЎҲе’Ң收зӣҠеҲҶй…ҚзӯүпјҢж—ўжҳҜжӯЈејҸеҲ¶еәҰиөӢдәҲжқ‘ж°‘зҡ„жқғеҲ©пјҢеҗҢж—¶д№ҹжҳҜжқ‘ж°‘иҮӘжІ»дёӯиҮӘжҲ‘зӣ‘зқЈзҡ„жңүж•ҲиЎҢдёәгҖӮдҪҶжҳҜпјҢд»ҺSжқ‘зҡ„е®һйҷ…жғ…еҶөзңӢпјҢд»»дҪ•еҪўејҸзҡ„еҚҸе•ҶгҖҒз»ҙжқғе’Ңзӣ‘зқЈиЎҢеҠЁйғҪжІЎжңүеҮәзҺ°пјҢжҳҺжҳҫеұһдәҺвҖңйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„еӣ°еўғвҖқгҖӮ

3.дҝ®и·Ҝдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҡжӣҝд»ЈжҖ§жү§иЎҢдёҺйӣҶдҪ“жҖ§жІүй»ҳ

йҒ“и·Ҝдҝ®е»әе’Ңз»ҙжҠӨзӯүжҳҜеҶңжқ‘з”ҹдә§гҖҒз”ҹжҙ»зҡ„йҮҚиҰҒиҮӘжІ»дәӢйЎ№гҖӮдҪҶжҳҜпјҢеҜ№дәҺSжқ‘иҝҷз§Қж— йӣҶдҪ“жҖ§ж”¶е…ҘжқҘжәҗзҡ„жқ‘еә„иҖҢиЁҖпјҢдҝ®и·ҜйңҖиҰҒзҡ„иө„йҮ‘йҮҸжҜ”иҫғеӨ§пјҢдё”йңҖиҰҒеӨ„зҗҶзҡ„еҲ©зӣҠе…ізі»зӯүйҡҫеәҰеӨ§пјҢжІЎжңүиө„йҮ‘зҡ„дҝқйҡңйҡҫд»Ҙе®ҢжҲҗдҝ®и·ҜзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁгҖӮSжқ‘зӣ®еүҚзҡ„йҒ“и·ҜеӯҳеңЁеқ‘еқ‘жҙјжҙјпјҢйӣЁеӯЈз§Ҝж°ҙдёҘйҮҚзӯүй—®йўҳпјҢжқ‘ж°‘еҜ№жӯӨжҠұжҖЁжһҒеӨ§гҖӮжң¬еұҠжқ‘委дјҡеҶіе®ҡйҮҚж–°ж•ҙдҝ®жң¬жқ‘йҒ“и·ҜгҖӮдҪҶжҳҜпјҢSжқ‘зӯ№йӣҶиө„йҮ‘зҡ„ж–№жі•ж—ўйқһиҙ№з”ЁеқҮж‘ҠпјҢд№ҹйқһе№ҝжіӣеӢҹжҚҗпјҢиҖҢжҳҜйҮҮз”Ёе°Ҷжқ‘ж°‘вҖңдәәеҸЈең°вҖқиҪ¬еҸҳдёәвҖңжүҝеҢ…ең°вҖқпјҢз”Ёеңҹең°жөҒиҪ¬зҡ„иө„йҮ‘жқҘдҝ®и·ҜгҖӮ

д»ҺжӯЈејҸеҲ¶еәҰжқҘзңӢпјҢйҒ“и·Ҝдҝ®е»әе’Ңз»ҙжҠӨзӯүеҶңжқ‘е…¬зӣҠдәӢдёҡпјҢеұһдәҺжқ‘委дјҡзҡ„йҮҚиҰҒиҒҢиҙЈпјӣеҜ№дәҺдҝ®и·Ҝзӯүе…¬зӣҠйЎ№зӣ®пјҢжқ‘委дјҡеҸҜд»Ҙзӯ№иө„зӯ№еҠіпјӣжқ‘委дјҡеҜ№дәҺеңҹең°зӯүйӣҶдҪ“иҙўдә§е…·жңүз®ЎзҗҶжқғпјҢдҪҶжҳҜвҖңеә”иҜҘжқңз»қеҚұе®іеҶңжқ‘еңҹең°жүҝеҢ…з»ҸиҗҘжқғзҡ„зҺ°иұЎвҖқпјҢеҰӮеҒҮеҖҹе°‘ж•°жңҚд»ҺеӨҡж•°ејәиҝ«жүҝеҢ…ж–№ж”ҫејғжҲ–иҖ…еҸҳжӣҙеңҹең°жүҝеҢ…з»ҸиҗҘжқғиҖҢиҝӣиЎҢеңҹең°жөҒиҪ¬гҖҒжңӘз»Ҹжң¬йӣҶдҪ“з»ҸжөҺз»„з»ҮжҲҗе‘ҳдёүеҲҶд№ӢдәҢд»ҘдёҠжҲҗе‘ҳеҗҢж„ҸиҖҢе°ҶеҸ‘еҢ…з»ҷжқ‘йӣҶдҪ“д»ҘеӨ–зҡ„з»„з»Үе’ҢдёӘдәәзӯүпјӣеҜ№дәҺеңҹең°жүҝеҢ…ж–№жЎҲгҖҒеҶңжқ‘е…¬зӣҠдәӢдёҡд»ҘеҸҠзӯ№иө„зӯ№еҠізӯүиҮӘжІ»дәӢйЎ№пјҢеә”иҜҘз»ҸиҝҮжқ‘ж°‘дјҡи®®и®Ёи®әеҶіе®ҡж–№еҸҜеҠһзҗҶгҖӮд»ҺйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰжқҘзңӢпјҢд№ЎеңҹзӨҫдјҡеұһдәҺзҶҹдәәзӨҫдјҡе’ҢзӨјжІ»зӨҫдјҡпјҢиЎҖзјҳжғ…иҠӮгҖҒйӮ»йҮҢе…ізі»д»ҘеҸҠвҖңзўҚдәҺжғ…йқўвҖқзӯүеқҮдјҡдҝғдҪҝжқ‘ж°‘д»ҘвҖңжІүй»ҳвҖқжқҘйқўеҜ№е…¬е…ұдәӢеҠЎгҖӮиҝҷжҳҜд№ЎеңҹзӨҫдјҡзҡ„зҶҹдәәйҖ»иҫ‘пјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҜе…¬е…ұжІ»зҗҶдёӯзҡ„вҖңжҗӯдҫҝиҪҰвҖқиЎҢдёәгҖӮ

д»ҺиҮӘжІ»з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢSжқ‘иҮӘжІ»з»„з»Үдё»иҰҒд»ҘвҖңжӣҝд»ЈжҖ§ж–№жЎҲвҖқжҺЁиҝӣдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁгҖӮйҰ–е…ҲпјҢд»ҘвҖңеңҹең°жөҒиҪ¬вҖқжӣҝд»ЈвҖңзӯ№иө„зӯ№еҠівҖқгҖӮиҝҷж ·дјҡйҷҚдҪҺиө„йҮ‘зӯ№йӣҶзҡ„йҡҫеәҰпјҢеҗҢж—¶д№ҹйҖ жҲҗдәҶжқ‘ж°‘зҡ„вҖң马еӨӘж•Ҳеә”вҖқпјҢеҚіеңЁеҶңжқ‘пјҢи¶ҠжҳҜиҙ«з©·зҡ„еҶңжҲ·пјҢи¶Ҡдҫқиө–дәҺеңҹең°ж”¶е…ҘпјҢй«ҳ收е…ҘзҫӨдҪ“еҸҠеҶңжқ‘зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзӯүйҳ¶еұӮж—©е°ұж”ҫејғеңҹең°з§ҚжӨҚжҲ–иҖ…ж №жң¬жІЎжңүвҖңдәәеҸЈең°вҖқгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢд»ҘвҖңзӯҫеӯ—еҗҢж„ҸвҖқжӣҝд»ЈвҖңжқ‘ж°‘дјҡи®®вҖқгҖӮSжқ‘иҮӘжІ»з»„з»ҮдёәдҝқиҜҒеңҹең°жөҒиҪ¬ж–№жЎҲзҡ„зЁӢеәҸеҗҲжі•пјҢйҮҮз”ЁдәҶжҢЁжҲ·дёҠй—ЁвҖңзӯҫеӯ—гҖҒжҢүжүӢеҚ°вҖқеҗҢж„Ҹзҡ„ж–№ејҸпјҢиҺ·еҫ—еңҹең°жүҝеҢ…ж–№жЎҲзҡ„еҗҲжі•жҖ§гҖӮиҝҷж ·дёҖж–№йқўдјҡиҺ·еҫ—вҖңжІүй»ҳзҡ„еӨ§еӨҡж•°вҖқзҡ„вҖңж”ҜжҢҒвҖқпјҢеҸҰдёҖж–№йқўеҸҜд»ҘйҮҮз”ЁвҖңд»ЈзӯҫвҖқеҪўејҸпјҢж‘Ҷе№ійғЁеҲҶдёҚеҗҢж„ҸиҖ…гҖӮжңҖеҗҺпјҢд»ҘвҖңе®һйҷ…е·ҘзЁӢвҖқжӣҝд»ЈвҖңжқ‘еҠЎе…¬ејҖвҖқгҖӮеңҹең°жөҒиҪ¬жүҖеҫ—иө„йҮ‘пјҢдҝқиҜҒдәҶSжқ‘дҝ®и·ҜиЎҢеҠЁзҡ„иҝӣиЎҢгҖӮдҪҶжҳҜпјҢеңҹең°жөҒиҪ¬иө„йҮ‘зҡ„收зӣҠд»ҘеҸҠеҲҶй…Қжғ…еҶөгҖҒдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁзҡ„жӢӣж Үе’ҢйҖ д»·жғ…еҶөзӯүпјҢйңҖиҰҒиҝӣиЎҢжқ‘еҠЎе…¬ејҖзҡ„дәӢйЎ№иў«е®һйҷ…зҡ„дҝ®и·ҜиЎҢеҠЁжүҖжҺ©зӣ–гҖӮ

д»ҺиҮӘжҲ‘з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢеҜ№дәҺжқ‘ж°‘дјҡи®®гҖҒжқ‘еҠЎе…¬ејҖзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҢSжқ‘жқ‘ж°‘йқўдёҙвҖңйӣҶдҪ“жІүй»ҳвҖқзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеӣ°еўғгҖӮеҗҢж—¶пјҢеңҹең°жөҒиҪ¬зҡ„еңҹең°иў«жүҝеҢ…ж–№жҢ–жҲҗжұ еЎҳпјҢд»ҘеҸҠеҸҳеҚ–еңҹж–№зӯүиЎҢдёәпјҢеҚіж”№еҸҳеҹәжң¬еҶңз”°з”ЁйҖ”пјҢд№ҹйҖ жҲҗжүҝеҢ…жңҹеҗҺеӨҚиҖ•йҡҫеәҰеўһеӨ§зҡ„йҡҫйўҳгҖӮеҜ№жӯӨпјҢSжқ‘жқ‘ж°‘иҷҪеӨҡжңүжҖЁиЁҖпјҢдҪҶдҫқж—§йҖүжӢ©вҖңйӣҶдҪ“жІүй»ҳвҖқгҖӮ

4.规模з§ҚжӨҚдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁпјҡзҗҶжҖ§иЎҢеҠЁеҒҮи®ҫжҠ‘жҲ–е°ҸеҶңжң¬жҖ§дҪҝ然

Sжқ‘ең°еӨ„й»„жІіж»©еҢәпјҢеңҹең°жқЎд»¶еҘҪиҖҢзҒҢжәүжқЎд»¶дҫҝеҲ©гҖӮеӣ иҖҢпјҢSжқ‘жқ‘ж°‘еңЁз§ҚжӨҚе°ҸйәҰгҖҒзҺүзұізӯү常规дҪңзү©д№ӢеӨ–пјҢд№ҹеҪўжҲҗдәҶз§ҚжӨҚеӨҡз§Қз»ҸжөҺдҪңзү©зҡ„дј з»ҹгҖӮCдҪңзү©пјҲдёәдҝқжҠӨи°ғжҹҘеҜ№иұЎиҖҢдҪҝз”Ёд»Јз§°пјүзҡ„еӨ§и§„жЁЎз§ҚжӨҚжҲҗдёәSжқ‘е°ҸжңүеҗҚж°”зҡ„еҗҚзүҮпјҢдҪҶжҳҜCдҪңзү©зҡ„еҮәе”®еҚҙжҲҗдёәSжқ‘жқ‘ж°‘зҡ„йҡҫйўҳгҖӮеңЁCдҪңзү©зҡ„еҮәе”®дёӯпјҢжңүйғЁеҲҶжқ‘ж°‘йҮҮз”Ёйӣ¶й”Җзҡ„ж–№ејҸеңЁйӣҶеёӮеҮәе”®пјҢдҪҶжҳҜиҝҷз§Қж–№ејҸж¶ҲиҖ—ж—¶й—ҙе’ҢзІҫеҠӣиҫғеӨ§пјҢи®ёеӨҡжңү其他收е…ҘжқҘжәҗзҡ„еҶңжҲ·е№¶дёҚйҮҮз”ЁгҖӮе№ёеҘҪ规模ж•Ҳеә”дҪҝеҫ—и®ёеӨҡдёӯй—ҙе•ҶеҲ°жқ‘收иҙӯ并еҖ’еҚ–пјҢиҝҷеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠи§ЈеҶідәҶSжқ‘жқ‘ж°‘зҡ„еҮәе”®йҡҫйўҳгҖӮ

д»ҺжӯЈејҸеҲ¶еәҰжқҘзңӢпјҢжқ‘委дјҡз»„з»Үжі•жҳҺзЎ®еҶңжқ‘иҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„з»ҸжөҺиҒҢиғҪдёәвҖңж”ҜжҢҒе’Ңз»„з»Үжқ‘ж°‘дҫқжі•еҸ‘еұ•еҗ„з§ҚеҪўејҸзҡ„еҗҲдҪңз»ҸжөҺе’Ңе…¶д»–з»ҸжөҺпјҢжүҝжӢ…жң¬жқ‘з”ҹдә§зҡ„жңҚеҠЎе’ҢеҚҸи°ғе·ҘдҪңпјҢдҝғиҝӣеҶңжқ‘з”ҹдә§е»әи®ҫе’Ңз»ҸжөҺеҸ‘еұ•вҖқгҖӮд»ҺйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰжқҘзңӢпјҢеҶңж°‘вҖңе–„еҲҶдёҚе–„еҗҲвҖқзҡ„дј з»ҹдҪҝе…¶еғҸ马е…ӢжҖқжүҖиҜҙзҡ„вҖңеҘҪеғҸз”ұдёҖдёӘдёӘ马й“ғи–ҜжүҖйӣҶжҲҗзҡ„дёҖиўӢ马й“ғи–ҜйӮЈж ·вҖҰвҖҰеҲ©зӣҠзҡ„дёҖиҮҙжҖ§йҡҫд»ҘеҪўжҲҗе…ЁеӣҪжҖ§зҡ„иҒ”зі»пјҢеҪўжҲҗд»»дҪ•дёҖз§Қж”ҝжІ»з»„з»ҮвҖқгҖӮиҖҢеңЁйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҗҶи®әдёӯпјҢеҘҘе°”жЈ®еҲҷе°Ҷиҝҷз§Қе…·жңүе…ұеҗҢеҲ©зӣҠзҡ„ж— з»„з»ҮйӣҶеӣўз§°дёәвҖңиў«йҒ—еҝҳзҡ„йӣҶеӣўвҖқе’ҢвҖңеҝҚж°”еҗһеЈ°зҡ„йӣҶеӣўвҖқгҖӮ

д»ҺиҮӘжІ»з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢSжқ‘жқ‘委дјҡ并жңӘз»„з»Үжқ‘ж°‘иҝӣиЎҢCдҪңзү©зҡ„规模еҢ–规еҲ’жҲ–йӣҶдҪ“жҖ§й”Җе”®зӯүеҗҲдҪңиЎҢдёәпјҢиҖҢжҳҜйҖүжӢ©вҖң规иҢғвҖқдёӯй—ҙе•Ҷзҡ„收иҙӯиЎҢдёәгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢе°ҶеҺҹжң¬еңЁз”°й—ҙең°еӨҙиҝӣиЎҢзҡ„з®Җдҫҝзҡ„дәӨжҳ“иЎҢдёәпјҢз»ҹдёҖеҲ°жҢҮе®ҡең°зӮ№дәӨжҳ“пјҢ并且йңҖиҰҒдәӨзәідёҚеҗҢеҗҚзӣ®зҡ„з®ЎзҗҶиҙ№гҖӮиҝҷз§ҚеҒҡжі•зҡ„зӣҙжҺҘз»“жһңе°ұжҳҜпјҢеӨ§йғЁеҲҶдёӯй—ҙе•ҶйҖҖеҮәSжқ‘пјӣеҠ д№ӢCдҪңзү©зҡ„еёӮеңәд»·ж јжіўеҠЁпјҢзӣ®еүҚпјҢSжқ‘з§ҚжӨҚCдҪңзү©зҡ„йқўз§Ҝи¶ҠжқҘи¶Ҡе°‘гҖӮ

д»ҺиҮӘжҲ‘з»„з»ҮжқҘзңӢпјҢеҶңдёҡзҡ„家еәӯз»ҸиҗҘпјҢе°Өе…¶жҳҜеҲҶж•Јзҡ„家еәӯз»ҸиҗҘжүҖеёҰжқҘзҡ„еҝ…然еҗҺжһңе°ұжҳҜпјҢеҲҶж•Јз»ҸиҗҘзҡ„дёӘдҪ“еҶңжҲ·йқўеҜ№еӣҪ家зҡ„ж”ҝзӯ–гҖҒеёӮеңәзҡ„жіўеҠЁе’Ңдёӯй—ҙе•Ҷзҡ„зӣҳеүҘж— иғҪдёәеҠӣпјҢз»ҸеёёйҒӯеҸ—йҮҚеӨ§еҲ©зӣҠзҡ„жҚҹеӨұпјҢд»–д»¬ж— еҠӣзӢ¬иҮӘе®һзҺ°е’ҢдҝқжҠӨиҮӘиә«зҡ„еҲ©зӣҠгҖӮеӣ иҖҢпјҢе®һзҺ°еҶңж°‘зҡ„з»„з»ҮеҢ–жҲҗдёәеҶңдёҡеҸ‘еұ•е’ҢеҶңж°‘еҸ—зӣҠзҡ„йҮҚиҰҒж–№ејҸпјҢд»ҘеҗҲдҪңзӨҫз»„з»Үдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҶңж°‘з»„з»ҮеҢ–дёҚд»…еҸҜд»ҘвҖңд»Ҙз»ҸжөҺдёҡеҠЎдҪңдёәжүӢж®өпјҢйҖҡиҝҮеҲ©зӣҠеҜјжҺ§еј•еҜјеҶңж°‘зҡ„зӨҫдјҡиЎҢдёәдёҺйҖүжӢ©пјҢиҖҢдё”еҸҜд»ҘжҺЁеҠЁеҶңжқ‘еҚҸе•ҶејҸж°‘дё»зӯүж–°е…ҙжІ»зҗҶз»“жһ„зҡ„е®һзҺ°вҖқгҖӮгҖҒдҪҶжҳҜпјҢSжқ‘зҡ„зҺ°е®һжғ…еҶөжҳҜпјҢдёҚи®әжҳҜ规模еҢ–з§ҚжӨҚпјҢиҝҳжҳҜз»ҙжҠӨй”Җе”®жқғзӣҠзӯүпјҢжқ‘ж°‘йғҪйқўдёҙйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„еӣ°еўғгҖӮеӣ дёәзјәеӨұвҖңеёҰеӨҙдәәвҖқпјҢжҲ–иҖ…йӣҶдҪ“вҖңжҗӯдҫҝиҪҰвҖқзӯүпјҢд»ҺиҖҢйқўдёҙеҗҲдҪңз»ҸжөҺзҡ„з»„з»ҮеҢ–йҡҫйўҳгҖӮ

дёүгҖҒжЎҲдҫӢеҲҶжһҗпјҡд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„з»„з»Үз»©ж•Ҳе’ҢжІ»зҗҶиЎҢдёә

жҲ‘们е°Ҷд№Ўй•Үж”ҝеәңзӯүеӨ–йғЁеӣ зҙ дҪңдёәжҺ§еҲ¶еҸҳйҮҸпјҢиҒҡз„ҰдәҺд№Ўжқ‘зӨҫдјҡеҶ…йғЁзҡ„иҮӘжҲ‘з®ЎзҗҶе’Ңе…¬е…ұжңҚеҠЎзӯүе…¬е…ұдәӢеҠЎпјҢд»ҘжӯӨжҺўз©¶дёӯеӣҪзәҜеҶңзӨҫеҢәзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘гҖӮд»ҘеҲ¶еәҰе’Ңз»„з»Үдёәеҹәжң¬зәҝзҙўпјҢжҲ‘们еҜ№Sжқ‘зҡ„зҒҢжәүгҖҒеӨҚиҖ•гҖҒдҝ®и·Ҝе’Ң规模еҢ–з§ҚжӨҚзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件иҝӣиЎҢдәҶдёӘжЎҲи§ӮеҜҹпјҢд»ҘвҖңи§ЈеҲЁйә»йӣҖвҖқзҡ„жҖқи·ҜеҜ№зәҜеҶңзӨҫеҢәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҶ…еңЁжңәеҲ¶иҝӣиЎҢжғ…жҷҜеҢ–жҸҸиҝ°гҖӮдёәеҪўжҲҗжҰӮеҝөеҢ–зҡ„зҗҶи®әжЁЎеһӢпјҢжҲ‘们е°ҶеҜ№д№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„еҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ иҝӣиЎҢиҝӣдёҖжӯҘжҸҗзӮјпјҢ并д»ҘжЎҲдҫӢй—ҙжҜ”иҫғзҡ„еҪўејҸпјҢе»әжһ„дёӯеӣҪзәҜеҶңзӨҫеҢәзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘гҖӮ

1.еҪұе“Қеӣ зҙ пјҡд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„еҲ¶еәҰз»©ж•Ҳе’Ңз»„з»ҮиЎҢдёә

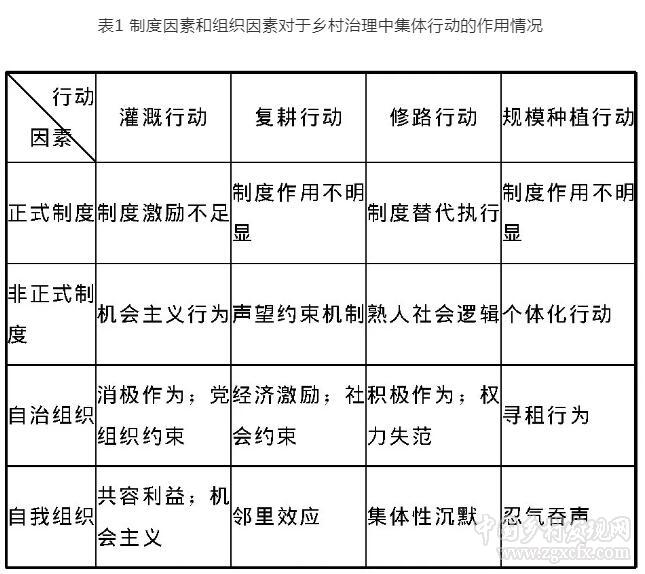

еңЁSжқ‘зҡ„еӣӣдёӘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁжЎҲдҫӢдёӯпјҢеҲ¶еәҰеӣ зҙ пјҲжӯЈејҸеҲ¶еәҰе’ҢйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰпјүе’Ңз»„з»Үеӣ зҙ пјҲиҮӘжІ»з»„з»Үе’ҢиҮӘжҲ‘з»„з»Үпјүж—ўжҳҜиҙҜз©ҝйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件зҡ„еҲҶжһҗзәҝзҙўпјҢд№ҹжҳҜеҪұе“ҚйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁж•Ҳжһңзҡ„еҸҳйҮҸеӣ еӯҗгҖӮжҲ‘们用表1жӣҙеҠ жё…жҷ°ең°еұ•зӨәеҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ еҜ№дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„дҪңз”Ёжғ…еҶөгҖӮ

пјҲ1пјүжӯЈејҸеҲ¶еәҰгҖӮд»ҺSжқ‘зҡ„еӣӣдёӘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件жқҘзңӢпјҢжқ‘ж°‘иҮӘжІ»зҡ„еҲ¶еәҰж•Ҳз”ЁеӯҳеңЁжҳҺжҳҫзҡ„з»©ж•ҲзјәеӨұзҺ°иұЎпјҡзҒҢжәүиЎҢеҠЁе’Ң规模з§ҚжӨҚиЎҢеҠЁзӯүдәӢ件дёӯпјҢиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„ж¶ҲжһҒдҪңдёәйҡҫд»Ҙдә§з”ҹйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„еҲ¶еәҰз»©ж•ҲпјӣеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁдёӯпјҢиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„зҗҶжҖ§йҖүжӢ©еҸ‘жҢҘжӣҙдёәжҳҺжҳҫзҡ„дҪңз”Ёпјӣдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁдёӯпјҢжӣҝд»ЈжҖ§жү§иЎҢдёәйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеҒҡеҮәиҙЎзҢ®пјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹдёәиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„вҖңжҡ—з®ұж“ҚдҪңвҖқзӯүжҸҗдҫӣдҫҝеҲ©гҖӮ

пјҲ2пјүйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰгҖӮд»ҺSжқ‘зҡ„еӣӣдёӘйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдәӢ件зңӢпјҢйқһжӯЈејҸеҲ¶еәҰеҜ№дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁе…·жңүжҳҺжҳҫзҡ„еҸҢйҮҚж•Ҳз”Ёпјҡд»ҺжӯЈеҗ‘ж•Ҳз”ЁзңӢпјҢзҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘дјҡеҜ№иҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„жқғеҠӣиЎҢдёәеҪўжҲҗдёҖе®ҡзҡ„зәҰжқҹпјҲеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁпјүпјӣд»Һиҙҹйқўж•Ҳз”ЁзңӢпјҢзҶҹдәәзӨҫдјҡйҡҫд»ҘеҲ¶зәҰжңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәзҡ„жү©еӨ§еҢ–пјҲзҒҢжәүиЎҢеҠЁпјүпјҢ并且еҜ№жқ‘ж°‘зҡ„еҲ©зӣҠиЎЁиҫҫиө·еҲ°йҒҸеҲ¶ж•ҲжһңпјҲдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁпјүпјҢеҗҢж—¶пјҢйҡҫд»Ҙе…ӢжңҚвҖңжҗӯдҫҝиҪҰвҖқзӯүзҗҶжҖ§иЎҢеҠЁеӣ°еўғпјҲ规模з§ҚжӨҚиЎҢеҠЁпјүгҖӮ

пјҲ3пјүиҮӘжІ»з»„з»ҮгҖӮд»ҺзҒҢжәүиЎҢеҠЁдёӯзҡ„ж¶ҲжһҒдҪңдёәдёҺе…¶д»–йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„дё»еҠЁдҪңдёәзҡ„еҜ№жҜ”дёӯпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәз»ҸжөҺжҖ§жҝҖеҠұжҳҜиҮӘжІ»з»„з»ҮйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„дё»иҰҒеҠЁеҠӣпјҢеҰӮеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁе’Ңдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁдёӯзҡ„з§ҜжһҒдҪңдёәе’Ң规模з§ҚжӨҚиЎҢеҠЁдёӯзҡ„еҜ»з§ҹиЎҢдёәпјӣд»ҺеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁдёӯзҡ„вҖңжІ»зҗҶжҷәж…§вҖқдёӯпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәзҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘дҪҝеҫ—е…¶иЎҢдёәеҸ—еҲ°еЈ°жңӣжңәеҲ¶зҡ„зәҰжқҹпјҢеҗҢж—¶д№ҹдјҡеҖҹеҠ©зҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘иҖҢеҲ©з”ЁвҖңйӣҶдҪ“жІүй»ҳвҖқзӯүдёәиЎҢеҠЁдҫқжҚ®пјӣеҹәеұӮе…ҡз»„з»ҮжҳҜд№Ўжқ‘зӨҫдјҡйҮҚиҰҒзҡ„иЎҢеҠЁдё»дҪ“пјҢеҗҢж—¶жҺҘеҸ—дёҠзә§е…ҡз»„з»Үзҡ„зӣҙжҺҘйўҶеҜјпјҢд»ҺзҒҢжәүдәӢ件дёӯеҸҜд»ҘзңӢеҮәеҹәеұӮе…ҡз»„з»ҮеҜ№дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁе…·жңүйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®гҖӮ

пјҲ4пјүиҮӘжҲ‘з»„з»ҮгҖӮд»ҺзҒҢжәүиЎҢеҠЁе’Ң规模еҢ–з§ҚжӨҚиЎҢеҠЁзҡ„еҜ№жҜ”дёӯпјҢеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҡж°‘й—ҙдә’еҠ©зІҫзҘһеңЁе…ұе®№еҲ©зӣҠзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдёӯпјҢе®№жҳ“иҪ¬еҢ–дёәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өпјҢиҖҢвҖңеҗ¬еӨ©з”ұе‘ҪвҖқгҖҒвҖңйӣҶдҪ“еӨұеЈ°вҖқд»ҘеҸҠжңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәеҜ№йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁе®һи·өиө·еҲ°еҸҚеҗ‘дҪңз”ЁпјӣзҒҢжәүдёӯзҡ„вҖңеёҰеӨҙдәәж•Ҳеә”вҖқпјҲеҰӮAе…Ҳз”ҹпјүзӯүжҳҜйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„з§ҜжһҒеӣ зҙ пјҢиҖҢеҗҲдҪңзӨҫзӯүз»„з»ҮеҢ–жңәеҲ¶зјәеӨұеҲҷйҳ»зўҚйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„е®һзҺ°гҖӮд»ҺеӨҚиҖ•иЎҢеҠЁе’Ңдҝ®и·ҜиЎҢеҠЁеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢзҶҹдәәзӨҫдјҡйҖ»иҫ‘дјҡеүҠејұжқ‘ж°‘ж„Ҹи§ҒиЎЁиҫҫе’ҢйӣҶдҪ“еҶізӯ–зӯүиҮӘжҲ‘з»„з»Үж„Ҹж„ҝпјҢ并йҷҚдҪҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁз»©ж•ҲгҖӮ

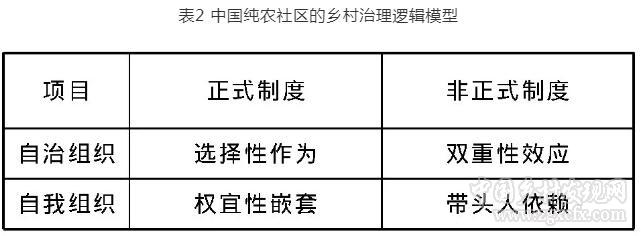

2.зҗҶи®әжЁЎеһӢпјҡдёӯеӣҪзәҜеҶңзӨҫеҢәзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘

еҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ жҳҜеҪұе“Қд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„йҮҚиҰҒеҸҳйҮҸпјҢдҪҶжҳҜдёӨдёӘеҸҳйҮҸзҡ„еұһжҖ§е…·жңүжҳҺжҳҫе·®ејӮпјҡеҲ¶еәҰеӣ зҙ жҳҜд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„зҺҜеўғеҸҳйҮҸзӯүз»“жһ„жҖ§еӣ зҙ пјӣз»„з»Үеӣ зҙ еҲҷжҳҜд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„иЎҢеҠЁдё»дҪ“жҲ–иҝҗиЎҢиҝҮзЁӢгҖӮд»ҺеҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ зҡ„е…ізі»зңӢпјҢз»„з»Үеӣ зҙ зҡ„иЎҢеҠЁж•Ҳз”ЁеҪұе“ҚеҲ¶еәҰеӣ зҙ зҡ„е®һйҷ…ж•Ҳз”ЁпјӣиҖҢеҲ¶еәҰеӣ зҙ зҡ„жЎҶжһ¶з»“жһ„еҪұе“Қз»„з»Үеӣ зҙ зҡ„иЎҢеҠЁж•Ҳз”ЁгҖӮеӣ иҖҢпјҢд»ҺеҲ¶еәҰеӣ зҙ е’Ңз»„з»Үеӣ зҙ зҡ„дәӨдә’дҪңз”ЁдёӯеҸҜд»ҘжҖ»з»“жҲ‘еӣҪд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁйҖ»иҫ‘пјҲе…·дҪ“и§ҒиЎЁ2пјүгҖӮ

пјҲ1пјүйҖүжӢ©жҖ§дҪңдёәгҖӮеҹәеұӮзҫӨдј—иҮӘжІ»еҲ¶еәҰе’Ңжқ‘委дјҡз»„з»Үжі•зӯүз»ҷдәҲдәҶжқ‘е…ҡж”ҜйғЁгҖҒжқ‘委дјҡзӯүиҮӘжІ»з»„з»ҮеңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯзҡ„ж”ҝжІ»ең°дҪҚе’Ңжі•еҫӢең°дҪҚгҖӮдҪҶжҳҜпјҢжқ‘е№ІйғЁзҡ„зҗҶжҖ§йҖүжӢ©пјҢеҰӮз»ҸжөҺжҖ§жҝҖеҠұе’ҢзӨҫдјҡжҖ§зәҰжқҹпјҢжҲҗдёәе…¶еұҘиҒҢзҡ„иЎҢдёәеҮҪж•°гҖӮеӣ иҖҢпјҢеҜ№дәҺе…¶д№Ўжқ‘жІ»зҗҶиҙЈд»»дё»иҰҒд»ҘйҖүжӢ©жҖ§дҪңдёәзҡ„еҪўејҸе®һзҺ°гҖӮеҗҢж—¶пјҢжӯЈејҸеҲ¶еәҰдёӯзҡ„жқ‘ж°‘дјҡи®®гҖҒжқ‘еҠЎе…¬ејҖзӯүеҲ¶еәҰи®ҫи®Ўзҡ„вҖңжү§иЎҢз©әзҷҪвҖқпјҢд№ҹдёәжқ‘е№ІйғЁзҡ„йҖүжӢ©жҖ§дҪңдёәжҸҗдҫӣдәҶвҖңеӯҳеңЁз©әй—ҙвҖқгҖӮ

пјҲ2пјүеҸҢйҮҚжҖ§ж•Ҳеә”гҖӮд№ЎеңҹзӨҫдјҡзҡ„зӨҫдјҡиө„жң¬д»ҘеҸҠзҶҹдәәзӨҫдјҡзҡ„秩еәҸзәҰжқҹзӯүпјҢжҳҜдёӯеӣҪжқ‘ж°‘иҮӘжІ»еҫ—д»ҘиҝҗиЎҢзҡ„йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иө„жәҗпјӣдҪҶжҳҜпјҢеңЁд№Ўжқ‘жІ»зҗҶе®һи·өдёӯпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁиҝҮзЁӢдёӯпјҢд№ҹдјҡжҲҗдёәеҲ¶зәҰжқ‘ж°‘з»ҙжқғгҖҒзӣ‘зқЈзӯүйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁзҡ„зәҰжқҹеӣ зҙ гҖӮ

пјҲ3пјүжқғе®ңжҖ§еөҢеҘ—гҖӮе…¶жңҖдё»иҰҒзҡ„иЎЁзҺ°еңЁжӯЈејҸеҲ¶еәҰдёӯпјҢжқ‘ж°‘дјҡи®®жҳҜеҶңжқ‘иҮӘжІ»зҡ„жқғеҠӣжңәе…іпјҢиҖҢжқ‘委дјҡзӯүжҳҜжү§иЎҢжңәжһ„е’Ңе·ҘдҪңжңәжһ„гҖӮдҪҶжҳҜпјҢж°‘дё»еҶізӯ–гҖҒж°‘дё»з®ЎзҗҶе’Ңж°‘дё»зӣ‘зқЈзҡ„е®һзҺ°пјҢеҲҷеӣ еӨҡз§Қеӣ зҙ зҡ„еҲ¶зәҰиҖҢе…·жңүдёҚзЎ®е®ҡжҖ§пјҢд»ҺиҖҢйҖ е°ұдәҶиҮӘжҲ‘з»„з»Үзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеӣ°еўғгҖӮиҮӘжҲ‘з»„з»Үзҡ„еҲ¶еәҰз»©ж•ҲпјҢдјҡеӣ иЎҢеҠЁжғ…жҷҜгҖҒиЎҢеҠЁдё»дҪ“гҖҒиЎҢеҠЁзӣ®ж ҮзӯүжқғеҸҳжҖ§еӣ зҙ зҡ„еӯҳеңЁпјҢиҖҢе‘ҲзҺ°жқғе®ңжҖ§зү№еҫҒгҖӮ

пјҲ4пјүеёҰеӨҙдәәдҫқиө–гҖӮд№Ўжқ‘жІ»зҗҶдёӯпјҢиҮӘжҲ‘з»„з»Үзҡ„йӣҶдҪ“иЎҢеҠЁеӣ°еўғдё»иҰҒжқҘжәҗдәҺжңәдјҡдё»д№үиЎҢдёәзҡ„з ҙеқҸд»ҘеҸҠвҖңжҗӯдҫҝиҪҰвҖқеҝғзҗҶгҖӮзӘҒз ҙйӣҶдҪ“иЎҢеҠЁдёӯзҡ„еҲ¶еәҰдҫӣз»ҷгҖҒеҸҜдҝЎжүҝиҜәе’Ңзӣёдә’зӣ‘зқЈзӯүйҡҫйўҳпјҢеңЁдәҺвҖңеёҰеӨҙдәәвҖқзҡ„еҮәзҺ°пјҡиҮӘжІ»з»„з»Үзҡ„з»„з»ҮеҚҸи°ғпјҢжҲ–иҖ…еҶңжқ‘вҖңе…¬е…ұдәәвҖқзҡ„иҮӘж„ҝжҖ§иҙЎзҢ®пјҢеҰӮзҒҢжәүиЎҢеҠЁдёӯзҡ„Aе…Ҳз”ҹе’ҢCе…Ҳз”ҹгҖӮ

еӣӣгҖҒжҖ»з»“дёҺеұ•жңӣ

е…ҡзҡ„еҚҒд№қеӨ§жҠҘе‘ҠдёӯжҳҺзЎ®жҸҗеҮәпјҢеҒҘе…ЁиҮӘжІ»гҖҒжі•жІ»е’Ңеҫ·жІ»зӣёз»“еҗҲзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶдҪ“зі»пјҢжҳҜеҶңжқ‘еҹәеұӮзҡ„еҹәзЎҖе·ҘдҪңгҖӮиүҜеҘҪзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶиҝҮзЁӢеҲҷжҳҜеҶңжқ‘жқ‘ж°‘иҮӘжІ»еҲ¶еәҰеҫ—д»ҘиҝҗиЎҢзҡ„йҮҚиҰҒж”Ҝж’‘пјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҜе®һзҺ°д№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҲҳз•Ҙзҡ„еҶ…з”ҹжҖ§жңәеҲ¶гҖӮеңЁеҹҺд№ЎиһҚеҗҲеҸ‘еұ•зҡ„еҹҺд№Ўе…ізі»йҳ¶ж®өпјҢдёӯеӣҪж”ҝеәңеҜ№дәҺеҶңжқ‘зҡ„е…¬зӣҠдәӢдёҡгҖҒеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе’ҢзӨҫдјҡдҝқйҡңзӯүдәӢйЎ№дјҡжңүжӣҙеӨ§зҡ„йЎ№зӣ®ж”ҜжҢҒе’ҢиҙўеҠӣж”ҜжҢҒпјӣеӣҪ家иЎҢдёәеңЁеҶңжқ‘зӨҫдјҡзҡ„иЎҢеҠЁпјҢжңҖдё»иҰҒзҡ„жү§иЎҢдё»дҪ“дҫқж—§жҳҜжқ‘委дјҡзӯүиҮӘжІ»з»„з»ҮгҖӮжўізҗҶеӯҳйҮҸзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘пјҢеҜ№дәҺе°ҶжқҘд№Ўжқ‘жІ»зҗҶеҸҳйҮҸе…·жңүеҹәзЎҖжҖ§дҪңз”ЁгҖӮжҲ‘们еҜ№дәҺзәҜеҶңзӨҫеҢәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶйҖ»иҫ‘зҡ„зҗҶи®әеҢ–е»әжһ„пјҢеҚідёәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶз ”з©¶зҡ„еҹәзЎҖжҖ§жҺўзҙўгҖӮдҪҶжҳҜпјҢд»Ҙе№іеҺҹең°еҢәзҡ„еҶңжқ‘зӨҫеҢәдёәжЎҲдҫӢпјҢиҝӣиЎҢе®һиҜҒз»ҸйӘҢжўізҗҶпјҢе…·жңүдёҖе®ҡзҡ„еұҖйҷҗжҖ§гҖӮеҰӮеҫҗеӢҮж•ҷжҺҲе°ҶдёӯеӣҪзҡ„еҶңжқ‘зӨҫеҢәеҲҶдёәеҚҺеҚ—е®—ж—Ҹжқ‘еә„гҖҒй•ҝжұҹ家жҲ·жқ‘еә„гҖҒиҘҝеҢ—йғЁиҗҪжқ‘еә„гҖҒиҘҝеҚ—жқ‘еҜЁжқ‘еә„гҖҒдёңеҚ—еҶңе·Ҙжқ‘еә„гҖҒдёңеҢ—еӨ§еҶңжқ‘еә„е’Ңй»„жІіжқ‘жҲ·жқ‘еә„зӯүдёғз§Қзұ»еһӢпјҢйІҒеҢ—ең°еҢәзҡ„вҖңй»„жІіжқ‘жҲ·жқ‘еә„вҖқдёӘжЎҲеҜ№дәҺе…¶д»–зұ»еһӢзӨҫеҢәзҡ„жҺЁе№ҝпјҢеҸҜиғҪеӯҳеңЁи§ЈйҮҠеҠӣдёҚи¶ізӯүй—®йўҳгҖӮ

|  й’ҹжӯЈз”ҹпјҡз»ҸжөҺвҖңжё©е·®вҖқ

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡз»ҸжөҺвҖңжё©е·®вҖқ е‘Ёжө©пјҡзҫҺеҖәеҲ©зҺҮдёҠиЎҢпјҡ

е‘Ёжө©пјҡзҫҺеҖәеҲ©зҺҮдёҠиЎҢпјҡ 第е…ӯе·Ўи§Ҷз»„еӣҪ家粮йЈҹе’Ң

第е…ӯе·Ўи§Ҷз»„еӣҪ家粮йЈҹе’Ң зЁӢе®һпјҡд»Һи¶…йўқ收зӣҠзҡ„и§Ҷ

зЁӢе®һпјҡд»Һи¶…йўқ收зӣҠзҡ„и§Ҷ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»ҺйҮ‘иһҚе‘ЁжңҹзңӢ

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»ҺйҮ‘иһҚе‘ЁжңҹзңӢ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡйҮ‘иһҚж•°жҚ®еҮҸйҖҹ

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡйҮ‘иһҚж•°жҚ®еҮҸйҖҹ еӨ§е®—е•Ҷе“ҒиЎҢжғ…зҒ«зҲҶпјҢеҸІ

еӨ§е®—е•Ҷе“ҒиЎҢжғ…зҒ«зҲҶпјҢеҸІ еј жҳҺгҖҒзҺӢе–ҶпјҡзЁіж…ҺжүҺе®һ

еј жҳҺгҖҒзҺӢе–ҶпјҡзЁіж…ҺжүҺе®һ иҙўзЁҺдҪ“еҲ¶дёҺй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•

иҙўзЁҺдҪ“еҲ¶дёҺй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ• еәһжәҹпјҡеҚҒе№ҙеҫҒзЁӢвҖ”вҖ”жө…

еәһжәҹпјҡеҚҒе№ҙеҫҒзЁӢвҖ”вҖ”жө… жҲ‘еӣҪе…Ёйқўе®һж–Ҫж–°дёҖиҪ®еҚғ

жҲ‘еӣҪе…Ёйқўе®һж–Ҫж–°дёҖиҪ®еҚғ дёӯеӣҪеңЁеӣҪйҷ…зІ®йЈҹеёӮеңәдёҫ

дёӯеӣҪеңЁеӣҪйҷ…зІ®йЈҹеёӮеңәдёҫ