马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

й»„е®—жҷәпјҲдёӯеӣҪз ”з©¶дёӯеҝғеҲӣеҠһдё»д»»пјҢдёӯеӣҪдәәж°‘еӨ§еӯҰжі•еӯҰйҷўи®Іеә§ж•ҷжҺҲпјү з»Ҹе…ёзҗҶи®әзҡ„йў„жңҹ

з»Ҹ典马е…ӢжҖқдё»д№үе’Ң(ж–°)иҮӘз”ұдё»д№үзҗҶи®әйғҪйў„жңҹпјҢ(зҺ°д»Ј)иө„жң¬жҠ•е…ҘеҶңдёҡпјҢеҝ…е®ҡдјҡеёҰжқҘйӣҮе·ҘеҶңдёҡзҡ„е…ҙиө·е№¶еҜјиҮҙе°ҸеҶңз»ҸжөҺзҡ„ж¶ҲеӨұгҖӮйӮЈжҳҜиӢұж је…°еҶңдёҡзҡ„еҺҶеҸІз»ҸйӘҢпјҢе…¶е…ій”®жҳҜйӣҮе·Ҙз»ҸиҗҘзҡ„вҖңдҪғеҶңиө„жң¬дё»д№үвҖқеҶңеңәгҖӮеҜ№дәҺдәҡеҪ“В·ж–ҜеҜҶжқҘиҜҙпјҢе®ғзҡ„з»ҸжөҺйҖ»иҫ‘е’Ңж–°е…ҙиө·зҡ„еҲ¶йҖ дёҡжҳҜдёҖиҮҙзҡ„пјҢеёҰжқҘзҡ„жҳҜеҲҶе·Ҙе’Ң规模з»ҸжөҺж•ҲзӣҠгҖӮ马е…ӢжҖқзҡ„и®ӨиҜҶеҲҷжҳҜпјҢе®ғжҳҜд»ҺвҖңе°Ғе»әеҲ¶еәҰвҖқдёӯйҖҡиҝҮз§ҹдҪғе…ізі»зҡ„еү©дҪҷд»·еҖјеүҘеүҠиҪ¬дёәиө„жң¬дё»д№үзҡ„йӣҮе·Ҙеү©дҪҷд»·еҖјеүҘеүҠгҖӮе…·дҪ“еҲ°20дё–зәӘеҲқжңҹзҡ„дҝ„еӣҪпјҢеҲ—е®Ғи®ӨдёәеҪ“ж—¶еҜҢеҶңе№ҝжіӣе…ҙиө·пјҢжӯЈд»ЈиЎЁиө„жң¬дё»д№үйӣҮе·Ҙз”ҹдә§е…ізі»зҡ„е…ҙиө·д»ҘеҸҠдҝ„еӣҪд»Һе°Ғе»әдё»д№үз”ҹдә§ж–№ејҸиҪ¬еҗ‘иө„жң¬дё»д№үз”ҹдә§ж–№ејҸгҖӮеӣ жӯӨпјҢдҝ„еӣҪйңҖиҰҒж— дә§йҳ¶зә§йўҶеҜјзҡ„зӨҫдјҡдё»д№үйқ©е‘ҪгҖӮ

дёҺд»ҘдёҠи®ӨиҜҶзӣёеҜ№зҡ„дё»иҰҒжҳҜвҖңе°ҸеҶңз»ҸжөҺзҗҶи®әвҖқпјҢд№ҹз§°вҖңе®һиҙЁдё»д№үвҖқзҗҶи®әпјҢзү№еҲ«жҳҜдёҺеҲ—е®Ғй’Ҳй”ӢзӣёеҜ№зҡ„жҒ°дәҡиҜәеӨ«зҡ„зҗҶи®әгҖӮд»–ж №жҚ®еҪ“ж—¶дҝ„еӣҪзҡ„з»ҸйӘҢи®әиҜҙпјҢе°ҸеҶңз»ҸжөҺд»Қ然йЎҪејәжҢҒз»ӯгҖӮжҚ®жӯӨпјҢд»–ж—ўеҸҚеҜ№й©¬е…ӢжҖқдё»д№үзҡ„еҲҶжһҗпјҢд№ҹеҸҚеҜ№(ж–°)иҮӘз”ұдё»д№үзҡ„еҲҶжһҗгҖӮдёҺеҲ—е®ҒдёҚеҗҢпјҢд»–и®ӨдёәеҪ“ж—¶дҝ„еӣҪзҡ„е°ҸеҶңз»ҸжөҺ并没жңүеұ•зӨәеҲ—е®ҒжүҖи®Өе®ҡзҡ„иө„жң¬дё»д№үз”ҹдә§е…ізі»е’ҢзӨҫдјҡеҲҶеұӮпјҢиҖҢжӣҙеӨҡжҳҜвҖңдәәеҸЈ(е‘Ёжңҹ)зҡ„еҲҶеұӮвҖқ(demographic differentiation)пјҡжҜҸ家еҶңжҲ·дјҙйҡҸ其家еәӯе‘Ёжңҹдёӯз”ҹдә§иҖ…еҜ№ж¶Ҳиҙ№иҖ…жҜ”дҫӢзҡ„жј”еҸҳ(еӯ©еӯҗ们е°Ҹзҡ„ж—¶еҖҷжҳҜ1вҲ¶2жҲ–жӣҙеӨҡпјҢзӯүеӯ©еӯҗ们иҝӣе…Ҙз”ҹдә§еҗҺиҖҢдёӯе№ҙзҲ¶жҜҚдәІд»Қ然еңЁеҠіеҠЁж—¶еҲҷжҳҜ1вҲ¶1зҡ„жҜ”дҫӢ)иҖҢеҪўжҲҗзҡ„зӨҫдјҡеҲҶеҢ–(иҝҷйҮҢжҲ‘们иҰҒжҢҮеҮәпјҢиҝҷдёӘзҺ°иұЎе…¶е®һжңҖе®Ңе…Ёең°дҪ“зҺ°дәҺйӣҶдҪ“ж—¶д»Јзҡ„дёӯеӣҪеҶңжқ‘)гҖӮеҗҢж—¶пјҢд»–жҢҮеҮәпјҢе°ҸеҶңз»ҸжөҺзҡ„дё»дҪ“жҳҜе°ҸеҶң家еәӯпјҢе®ғж—ўжҳҜдёҖдёӘз”ҹдә§еҚ•дҪҚд№ҹжҳҜдёҖдёӘж¶Ҳиҙ№еҚ•дҪҚпјҢиҖҢдё”пјҢе®ғзҡ„еҠіеҠЁеҠӣжҳҜж—ўе®ҡзҡ„пјҢеӣ жӯӨпјҢе®ғзҡ„з»ҸжөҺиЎҢдёәе’ҢдёҖдёӘе®Ңе…Ёд»Ҙиө„жң¬иҗҘеҲ©дёәдё»зҡ„дјҒдёҡеҚ•дҪҚеҚҒеҲҶдёҚеҗҢгҖӮеңЁдәәең°е…ізі»зҡ„еҺӢеҠӣдёӢпјҢдёәдәҶ满足家еәӯж¶Ҳиҙ№иҰҒжұӮпјҢеүҚиҖ…дјҡеңЁеҚ•дҪҚеңҹең°дёҠжҠ•е…Ҙи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еҠіеҠЁпјҢзӣҙеҲ°е…¶иҫ№йҷ…收зӣҠиҝ‘д№Һйӣ¶пјӣдҪҶеҗҺиҖ…еҲҷеңЁиҫ№йҷ…жҠ•е…ҘжҲҗжң¬(е·Ҙиө„)й«ҳдәҺиҫ№йҷ…дә§еҮәзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢдҫҝдјҡеҒңжӯўжҠ•е…ҘеҠіеҠЁеҠӣпјҢеӣ дёәйӮЈж ·жҳҜдјҡдәҸжң¬зҡ„гҖӮжҒ°дәҡиҜәеӨ«ж—ўжӢ’з»қиө„жң¬дё»д№үеҶңдёҡпјҢд№ҹжӢ’з»қйӣҶдҪ“еҢ–еҶңдёҡпјҢжҸҗеҖЎйҖҡиҝҮдёәе°ҸеҶңжҲ·жҸҗдҫӣеҠ е·Ҙе’Ңй”Җе”®зҡ„еҗҲдҪңзӨҫпјҢжқҘдёәе°ҸеҶңз»ҸжөҺжҸҗдҫӣе…¶еә”еҜ№(еӨ§)еёӮеңәжүҖеҝ…йңҖзҡ„вҖңзәөеҗ‘дёҖдҪ“еҢ–вҖқгҖӮеңЁд»ҠеӨ©зҡ„дёӯеӣҪпјҢжӯЈжҳҜе°ҸеҶңз»ҸжөҺзҡ„еӨ§и§„模延з»ӯе’Ңе…ЁзҗғеҢ–еӨ§еёӮеңәзҡ„е®ўи§ӮзҺҜеўғпјҢжҠҠиҝҷдёӘй—®йўҳеҶҚж¬ЎжҸҗеҲ°жҲ‘们йқўеүҚгҖӮ

дёҠиҝ°зҗҶи®әдәүжү§зҡ„е…ій”®йҰ–е…ҲжҳҜз»ҸйӘҢй—®йўҳпјҡзҺ°д»Је·Ҙдёҡз»ҸжөҺзҡ„жқҘдёҙжҳҜеҗҰеҝ…е®ҡдјҡдҝғдҪҝеҶңдёҡз»ҸжөҺдёӯиө„жң¬+йӣҮе·Ҙз»ҸиҗҘзҡ„е…ҙиө·пјҢ并е®Ңе…ЁеҸ–д»Је°ҸеҶңз»ҸжөҺпјҹеңЁеҰӮд»Ҡе·Із»Ҹз»ҸиҝҮзӣёеҪ“й«ҳеәҰе·ҘдёҡеҢ–зҡ„дёӯеӣҪпјҢйӣҮе·Ҙз»ҸиҗҘзҡ„规模еҢ–иө„жң¬дё»д№үдјҒдёҡеҲ°еә•еҚ еӨҡеӨ§жҜ”дҫӢпјҹе°Ҹ家еәӯеҶңжҲ·еҸҲеҰӮдҪ•пјҹдёӯеӣҪзҡ„еҶңдёҡжҳҜеҗҰзңҹеғҸз»Ҹе…ёзҗҶи®әйў„жңҹзҡ„йӮЈж ·пјҢе·Із»Ҹй«ҳеәҰе…¬еҸёеҢ–пјҹ

жІЎжңүж— дә§еҢ–зҡ„иө„жң¬еҢ–

дёӯеӣҪеҶңдёҡжүҖж¶үеҸҠзҡ„йӣҮдҪЈеҠіеҠЁжҜ”йҮҚд№ӢдҪҺпјҢдёҺеҚ°еәҰеҪўжҲҗдәҶйІңжҳҺзҡ„еҜ№жҜ”гҖӮеҚ°еәҰзҡ„дәәеҸЈеҜҶеәҰд»ҘеҸҠ20дё–зәӘ50е№ҙд»Ј(зҺ°д»ЈеҢ–еҸ‘иҪ«д№Ӣйҷ…)зҡ„дәәеқҮ收е…ҘдёҺдёӯеӣҪзұ»дјјгҖӮиҖҢеңЁд»ҠеӨ©зҡ„еҚ°еәҰпјҢи¶іи¶і45%зҡ„еҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣжҳҜж— ең°зҡ„еҶңдёҡйӣҮе·ҘгҖӮи°ғжҹҘж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢеңЁеҶңжқ‘ең°еҢәзҡ„йқһеҶңдә§дёҡпјҢжҜ”еҰӮиҝҗиҫ“гҖҒе•ҶиҙёгҖҒ家еәӯе·ҘдёҡзӯүдәҢгҖҒдёүдә§дёҡдёӯпјҢйӣҮдҪЈеҠіеҠЁзҡ„еҸ‘з”ҹзҺҮиҫғй«ҳгҖӮиҝҷж–№йқўзҡ„еҶңжқ‘еҸҳиҝҒйңҖиҰҒеҚ•зӢ¬зҡ„еҸҰдёҖи®әж–ҮиҝӣиЎҢз ”з©¶гҖӮеҰӮжӯӨй«ҳжҜ”дҫӢзҡ„еҶңдёҡж— дә§еҢ–еёҰжқҘдёҖдёӘдёҘйҮҚеҗҺжһңпјҢеҚізӣёеҪ“жҜ”дҫӢзҡ„дәәеҸЈз”ҹжҙ»дәҺиҙ«еӣ°зәҝд№ӢдёӢгҖӮеҰӮжһңжҢүдё–з•Ң银иЎҢеҲ’е®ҡзҡ„1.25зҫҺе…ғзҡ„иҙ«еӣ°зәҝжқҘи®Ўз®—пјҢ42%зҡ„еҚ°еәҰдәәз”ҹжҙ»дәҺжӯӨзәҝд№ӢдёӢпјҢиҖҢдёӯеӣҪеҲҷжҳҜ15.9%(2005е№ҙзҡ„ж•°еӯ—)гҖӮ

жҲ‘们зҡ„й—®йўҳжҳҜпјҡеҰӮдҪ•зҗҶи§ЈдёӯеӣҪеҰӮжӯӨд№ӢдҪҺзҡ„еҶңдёҡйӣҮе·ҘжҜ”дҫӢпјҹд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢеҰӮдҪ•зҗҶи§ЈдёӯеӣҪеҶң民家еәӯз»ҸиҗҘзҡ„еқҡйҹ§жҖ§пјҹ

жӯЈеҰӮжң¬з« ејҖзҜҮжүҖи®әиҝ°зҡ„пјҢдј з»ҹзҗҶи®әи®ӨдёәпјҢиө„жң¬еҢ–еҠҝеҝ…дјҙйҡҸд»ҘеҶңдёҡйӣҮе·Ҙзҡ„жү©еұ•вҖ”вҖ”вҖ”иҝҷзЎ®е®һжҳҜ18дё–зәӘиӢұеӣҪеҶңдёҡйқ©е‘Ҫж—¶жңҹзҡ„з»ҸйӘҢдәӢе®һ(еҪ“ж—¶иӢұеӣҪз»ҸеҺҶдәҶз§ҹдҪғеҶңдёҡиө„жң¬е®¶е’ҢеҶңдёҡйӣҮе·Ҙзҡ„е…ҙиө·)пјҢд№ҹжҳҜдәҡеҪ“В·ж–ҜеҜҶе’Ң马е…ӢжҖқзҡ„зҗҶи®әеүҚжҸҗгҖӮ并且еҚ°еәҰзҺ°еңЁжӯЈеңЁз»ҸеҺҶиҝҷдёҖиҝҮзЁӢвҖ”вҖ”1961е№ҙеҚ°еәҰзҡ„еҶңдёҡйӣҮе·ҘеҚ еҶңдёҡжҖ»еҠіеҠЁеҠӣзҡ„25%пјҢиҖҢеңЁ2000е№ҙе·Із»ҸиҫҫеҲ°дәҶ45%гҖӮдҪҶжҳҜдёӯеӣҪзҡ„еҸ‘еұ•йҒ“и·ҜеҚҙеӨ§зӣёеҫ„еәӯгҖӮ

дёҺеҚ°еәҰзӣёеҸҚпјҢдёӯеӣҪеҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„зӘҒеҮәзү№зӮ№еҸҜд»ҘеҪ’зәідёәвҖңжІЎжңүж— дә§еҢ–зҡ„иө„жң¬еҢ–вҖқгҖӮиҝҷдёҖиЎЁиҝ°ж„ҸеңЁзӘҒеҮәе…¶дёҺе№ҝжіӣжҺҘеҸ—зҡ„з»Ҹе…ёзҗҶи®әзҡ„еҢәеҲ«пјҢ并且еұ•зӨәиҜҘзҺ°иұЎзҡ„вҖңжӮ–и®әвҖқе®һиҙЁ(з§°е…¶дёәжӮ–и®әжҳҜеӣ дёәиҝҷдёҖзҺ°иұЎдёҺйҖҡеёёзҡ„зҗҶи®әйў„жңҹеӯҳеңЁзҹӣзӣҫ)гҖӮ

еҚідҪҝжҳҜе’Ңж—Ҙжң¬иҝҷдёҖвҖңдёңдәҡжЁЎејҸвҖқзҡ„е…ёиҢғзӣёеҜ№жҜ”(вҖңдёңдәҡжЁЎејҸвҖқдёҖзӣҙиў«и®ӨдёәжҳҜд»Ҙ家еәӯеҶңдёҡзҡ„继з»ӯз»ҙжҢҒдёәжҳҫи‘—зү№еҫҒ)пјҢжҲ‘们дҫқ然еҸ‘зҺ°дёӯеӣҪеҶңдёҡеӯҳеңЁжҳҺжҳҫзҡ„дёҚеҗҢгҖӮдёәдәҶжңүеҸҜжҜ”жҖ§пјҢжҲ‘们йҖүжӢ©е°Ҷж”№йқ©ж—¶жңҹзҡ„дёӯеӣҪ(дјҙйҡҸзқҖеҺ»йӣҶдҪ“еҢ–е’Ң家еәӯжүҝеҢ…иҙЈд»»еҲ¶зҡ„е®һж–Ҫ)дёҺдәҢжҲҳеҗҺзҫҺеӣҪеҚ йўҶж—¶жңҹд№ӢеҗҺзҡ„ж—Ҙжң¬(еҚ йўҶж—¶жңҹиҝӣиЎҢзҡ„еңҹең°йҮҚж–°еҲҶй…Қеҹәжң¬ж¶ҲзҒӯдәҶд№ӢеүҚзҡ„еңҹең°з§ҹдҪғе…ізі»)иҝӣиЎҢеҜ№жҜ”гҖӮдёәдёӯж—ҘеҸҢж–№еҲҶеҲ«йҖүеҸ–иҝҷж ·зҡ„ж—¶й—ҙж®өпјҢжҳҜеӣ дёәеҸҢж–№еңЁжӯӨжңҹй—ҙз»ҸеҺҶдәҶзӣёдјјзҡ„еңҹең°е№іеқҮеҲҶй…ҚиҝҮзЁӢгҖӮе…ідәҺйЈҹе“Ғж¶Ҳиҙ№з»“жһ„е’ҢеҶңдёҡдә§дёҡз»“жһ„зҡ„иҪ¬еһӢпјҢж—Ҙжң¬е·Із»ҸеңЁ1960вҖ”1990е№ҙй—ҙеҹәжң¬е®ҢжҲҗдәҶпјҢиҖҢдёӯеӣҪзӣ®еүҚд»ҚеӨ„дәҺиҝҷдёҖиҪ¬еһӢзҡ„иҝӣзЁӢд№ӢдёӯгҖӮ

дёӯж—Ҙд№Ӣй—ҙзҡ„дёҚеҗҢжҳҜ,ж—Ҙжң¬еҶңдёҡзҡ„иө„жң¬дё»д№үеҢ–зЁӢеәҰиҰҒй«ҳдәҺдёӯеӣҪгҖӮ1990е№ҙ,ж—Ҙжң¬еҚ ең°еӨ§дәҺ75дә©(5е…¬йЎ·)зҡ„еҶңдёҡз»ҸиҗҘеҚ•дҪҚеҚ е…ЁйғЁеҶңжҲ·зҡ„6.5%,е®һзҺ°дәҶе…ЁйғЁеҶңдёҡдә§еҮәзҡ„33%,еҚ еҺ»дәҶе…ЁйғЁз§ҚжӨҚйқўз§Ҝзҡ„21%гҖӮиҖҢдё”жңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜ,иҝҷдәӣз»ҸиҗҘеҚ•дҪҚи¶іи¶іеҗёзәідәҶе…ЁйғЁеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣзҡ„25%гҖӮиҝҷдәӣдәӢе®һиҜҙжҳҺ,йӣҮдҪЈеҠіеҠЁеҸҜиғҪеҚ ж—Ҙжң¬е…ЁйғЁеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣзҡ„20%д»ҘдёҠгҖӮеҪ“然,ж—Ҙжң¬иө„жң¬дё»д№үеҶңдёҡиғҪеӨҹиҫҫеҲ°еҰӮжӯӨ规模,йғЁеҲҶжҳҜеӣ дёәе…¶еҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣж•°йҮҸдёҖзӣҙеңЁдёӢйҷҚ,1960е№ҙеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣе°ұе·Із»ҸдёӢйҷҚеҲ°жҖ»еҠіеҠЁеҠӣзҡ„30%пјҢ1990е№ҙиҝӣдёҖжӯҘдёӢйҷҚеҲ°7%гҖӮ2006е№ҙ,дёӯеӣҪе…ЁйғЁ2.002дәҝдёӘеҶңжҲ·дёӯпјҢд»…130дёҮ(0.65%)зҡ„еҶңжҲ·еҚ ең°60дә©д»ҘдёҠгҖӮжҲ‘们д»ҺдёҠж–Үе·Із»ҸзңӢеҲ°пјҢй•ҝе№ҙеҶңдёҡйӣҮе·Ҙд»…еҚ е…ЁйғЁеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣзҡ„0.8%пјҢзҹӯжңҹйӣҮе·ҘеҲҷд»…еҚ 0.4%гҖӮжӯӨеӨ–пјҢз”ұиө„жң¬дё»д№үеҶңдёҡдјҒдёҡйӣҮдҪЈзҡ„еҠіеҠЁеҠӣпјҢеҸӘеҚ еҲ°е…ЁйғЁеҠіеҠЁеҠӣзҡ„2.2%гҖӮиҝҷж ·пјҢй•ҝжңҹзҡ„гҖҒе…Ёе№ҙеҠіеҠЁзҡ„еҶңдёҡйӣҮе·ҘжңҖеӨҡеҚ 3%гҖӮ

иҝҷдёҖеҲҮж„Ҹе‘ізқҖпјҢдёәдәҶзҗҶи§ЈдёӯеӣҪиҝ‘е№ҙжқҘеҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„е®һиҙЁпјҢжҲ‘们еҝ…йЎ»жҠҠйҖҡеёёзҡ„зҗҶи®әйў„и®ҫжҗҒзҪ®еңЁдёҖиҫ№гҖӮжҲ‘们йҰ–е…ҲиҰҒй—®зҡ„жҳҜпјҢжҖҺж ·жүҚиғҪи§ЈйҮҠиҝҷдәӣжӮ–и®әзҺ°е®һпјҹз»Ҹе…ёзҡ„зҗҶи®әйў„жңҹдёәд»Җд№ҲдёҚйҖӮз”Ёпјҹ

дёҖдёӘи§ЈйҮҠ

д»ҺеҺҶеҸІи§’еәҰжқҘиҖғиҷ‘пјҢдёҖдёӘе…ій”®зҡ„дәӢе®һжҳҜпјҢиҮӘжҳҺжё…ж—¶жңҹеҲ°20дё–зәӘдёӯеҸ¶пјҢдёӯеӣҪеҶңдёҡз”ҹдә§ж—ҘзӣҠеҠ ж·ұзҡ„家еәӯеҢ–и¶ӢеҠҝгҖӮеҜ№жӯӨпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙз”Ёй«ҳеәҰе•Ҷе“ҒеҢ–зҡ„й•ҝжұҹдёүи§’жҙІе’ҢиҫғдҪҺеәҰе•Ҷе“ҒеҢ–зҡ„еҚҺеҢ—ең°еҢәд№Ӣй—ҙзҡ„дёҚеҗҢжқҘеҠ д»ҘиҜҙжҳҺгҖӮ

(дёҖ)вҖңеҶ…еҚ·еҢ–вҖқе’ҢеҶңдёҡ家еәӯеҢ–

еңЁдёҠиҝ°дёӨдёӘеҢәеҹҹпјҢжӯЈеҰӮ笔иҖ…зҡ„еҶңжқ‘еҸІз ”究жүҖеұ•зӨәзҡ„йӮЈж ·пјҢд»ҘйӣҮдҪЈеҠіеҠЁдёәдё»зҡ„вҖңз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәвҖқеңЁеҺҶеҸІдёҠжӣҫз»ҸжңүиҝҮдёҖе®ҡзҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮеңЁ20дё–зәӘ30е№ҙд»Јзҡ„еҚҺеҢ—е№іеҺҹпјҢжҖ»ж’ӯз§Қйқўз§Ҝзҡ„10%з”ұз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәз»ҸиҗҘгҖӮз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәзҡ„е…ҙиө·ж—ўеӣ дёәе•Ҷе“ҒеҢ–еҶңдҪңзү©зҡ„еҸ‘еұ•(е°Өе…¶жҳҜе°ҸйәҰе’ҢжЈүиҠұ)пјҢд№ҹеӣ дёәиҝҷдёҖз»ҸиҗҘж–№ејҸжңүзқҖиҫғй«ҳзҡ„еҠіеҠЁж•ҲзҺҮвҖ”вҖ”з»ҸиҗҘејҸеҶңеңәеҸҜд»Ҙи°ғж•ҙе…¶йӣҮе·Ҙж•°йҮҸд»ҘйҖӮеә”з”ҹдә§йңҖиҰҒпјҢиҖҢ家еәӯеҶңеңәзҡ„еҠіеҠЁеҠӣеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҲҷжҳҜз»ҷе®ҡзҡ„гҖӮз»ҸйӘҢжқҗж–ҷжҸӯзӨәзҡ„еҹәжң¬дәӢе®һжҳҜпјҢз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәжҜҸдёӘеҠіеҠЁеҠӣиҖ•дҪң20дә©д»ҘдёҠзҡ„еңҹең°пјҢ家еәӯеҶңеңәзҡ„еҠіеҠЁеҠӣеҲҷеҸӘиҖ•дҪң10вҖ”15дә©гҖӮ

иҖҢеңЁй•ҝжұҹдёүи§’жҙІпјҢеӨ§еһӢз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәеңЁжҳҺжң«жё…еҲқж—¶е·Із»ҸејҖе§ӢйҖҖеҮәеҺҶеҸІиҲһеҸ°пјҢеҲ°20дё–зәӘе·®дёҚеӨҡе·Ід»ҺиҝҷдёҖең°еҢәз»қиҝ№пјҢе°Ҫз®ЎиҝҷдёҖең°еҢәзҡ„жЈүиҠұе’Ңдёқз»ёз»ҸжөҺжңүзқҖ蓬еӢғзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮиҮі20дё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢйӣҮдҪЈеҠіеҠЁеҠӣзј©еҮҸиҮід»…еҚ е…ЁйғЁеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣзҡ„2вҖ”3%пјҢиҖҢдё”д»…и§ҒдәҺе°Ҹзҡ„家еәӯеҶңеңәпјҢиҖҢдёҚжҳҜеӨ§еһӢз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәгҖӮ

й•ҝжұҹдёүи§’жҙІйӣҮдҪЈеҠіеҠЁиЎ°иҗҪзҡ„е…ій”®еңЁдәҺ家еәӯеҶңеңәе·Із»ҸеҸ‘еұ•жҲҗдёәдёҖз§ҚжһҒе…¶ејәйҹ§зҡ„з”ҹдә§еҚ•дҪҚгҖӮйҖҡиҝҮеңЁжЈүзәәгҖҒжЈүз»Үд»ҘеҸҠе…»иҡ•гҖҒзј«дёқдёӯдҪҝз”Ёдҫҝе®ңзҡ„家еәӯиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣпјҢе®ғй«ҳж•ҲзҺҮең°жҠҠеҶңдёҡз”ҹдә§е’Ң家еәӯжүӢе·Ҙдёҡз»“еҗҲеңЁдёҖиө·гҖӮиҝҷдәӣиҫ…еҠ©жҖ§зҡ„жүӢе·Ҙдёҡжҙ»еҠЁ(иў«зҺ°д»ЈжұүиҜӯеҪўиұЎең°жҰӮжӢ¬дёәвҖңеүҜдёҡвҖқ)еўһеҠ дәҶ家еәӯзҡ„收е…ҘгҖӮ笔иҖ…дҪҝз”ЁеҶңдёҡз”ҹдә§зҡ„вҖң家еәӯеҢ–вҖқиҝҷдёҖжҰӮеҝөжқҘжҸҸиҝ°иҝҷдёӘзҺ°иұЎгҖӮзӣёжҜ”з»ҸиҗҘејҸеҶңеңәпјҢ家еәӯеҢ–з”ҹдә§дҪҝеҶң民家еәӯиғҪжүҝеҸ—жӣҙй«ҳзҡ„ең°з§ҹпјҢеҚіжӣҙй«ҳзҡ„ең°д»·гҖӮеӣ жӯӨпјҢ家еәӯеҶңеңәйҖҗжёҗжҺ’йҷӨдәҶз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәгҖӮ

дёҺиҘҝ欧вҖңеҺҹе§Ӣе·ҘдёҡеҢ–вҖқиҝҮзЁӢдёӯжүӢе·ҘдёҡдёҺеҶңдёҡзҡ„еҲҶзҰ»дёҚеҗҢпјҢдёӯеӣҪзҡ„жүӢе·ҘдёҡдёҖзӣҙе’ҢеҶңдёҡзҙ§еҜҶең°дәӨз»ҮеңЁдёҖиө·пјҢжһ„жҲҗдәҶ笔иҖ…жүҖиҜҙзҡ„вҖңдёӨжҹ„жӢҗжқ–вҖқвҖ”вҖ”еҶң民家еәӯеҗҢж—¶йңҖиҰҒиҝҷдёӨиҖ…жүҚиғҪз”ҹеӯҳгҖӮжүӢе·ҘдёҡдёҖзӣҙжІЎжңүеғҸиҘҝ欧йӮЈж ·д»ҺеҶңдёҡдёӯеҲҶзҰ»ејҖжқҘпјҢжІЎжңүйҖҡиҝҮвҖңеҺҹе§Ӣе·ҘдёҡеҢ–вҖқ(д»ҘеҸҠе°ҸеҹҺй•Үзҡ„蓬еӢғеҸ‘еұ•)иҖҢеҸҳжҲҗдёҖз§ҚеҹҺеёӮзҺ°иұЎгҖӮ

иҝҷе°ұжҳҜ笔иҖ…жҸҗеҮәзҡ„вҖңеҶ…еҚ·еҢ–вҖқжҰӮеҝөзҡ„йғЁеҲҶеҗ«д№үпјҢжүҖжҢҮзҡ„жҳҜпјҢдәәеҸЈеҺӢеҠӣеҜјиҮҙе№іеқҮеҶңеңәйқўз§ҜдёҚж–ӯеҮҸе°Ҹ(жҜ”жңҖдҪҺз”ҹеӯҳжүҖйңҖзҡ„10дә©ең°иҰҒдҪҺзәҰ25%)пјҢд»ҘиҮідәҺйҡҫд»Ҙз»ҙжҢҒз”ҹеӯҳпјҢеӣ жӯӨеҝ…йЎ»дҫқйқ еҹәдәҺиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣ(еҰҮеҘігҖҒиҖҒдәәе’Ңе„ҝз«Ҙ)зҡ„家еәӯжүӢе·ҘдёҡжқҘиЎҘиҙҙ家计гҖӮжңҖжҳҫи‘—зҡ„дҫӢеӯҗжҳҜжЈүзәәз»ҮдёҡпјҢе®ғеҗёзәідәҶиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣзҡ„еӨ§йғЁеҲҶпјҢиҝҷдәӣиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣзҡ„е·Ҙиө„еҸӘзӣёеҪ“дәҺеҶңдёҡйӣҮе·Ҙе·Ҙиө„зҡ„дёүеҲҶд№ӢдёҖеҲ°дёҖеҚҠгҖӮ

еңЁдё–з•ҢдёҠзҡ„жҹҗдәӣең°еҢәпјҢеҰӮвҖңж–°еӨ§йҷҶвҖқзҡ„зҫҺеӣҪпјҢжӢҘжңүе……жІӣзҡ„еңҹең°иө„жәҗпјҢйҖҡиҝҮе®…ең°жі•(1862е№ҙзҫҺеӣҪе®…ең°жі•е…Ғи®ёејҖеһҰеңҹең°зҡ„еҶңжҲ·жӢҘжңүеңҹең°жүҖжңүжқғпјҢйҖҡеёёдёә160иӢұдә©жҲ–960дә©)пјҢдҝғдҪҝ家еәӯеҶңдёҡеңЁе…¶еҶңдёҡеҸІзҡ„еҲқе§Ӣж—¶жңҹжҲҗдёәеҶңдёҡзҡ„дё»иҰҒжЁЎејҸ(иҰҒеҲ°20дё–зәӘж–№жүҚйҖҗжӯҘи®©дҪҚдәҺдјҒдёҡеҢ–еҶңдёҡ)гҖӮдҪҶеңЁдёӯеӣҪпјҢиҝҷдёҖйҖ»иҫ‘жӯЈеҘҪзӣёеҸҚпјҡеҜјиҮҙ家еәӯеҶңдёҡжҲҗдёәеҶңдёҡдё»еҜјжЁЎејҸзҡ„еҠЁеҠӣжҳҜй«ҳдәәеҸЈеҜҶеәҰд»ҘеҸҠз”ұжӯӨеёҰжқҘзҡ„еҜ№еңҹең°зҡ„еҺӢеҠӣгҖӮ

еҚҺеҢ—зҡ„жғ…еҶөдёҺй•ҝжұҹдёүи§’жҙІзұ»дјјгҖӮеҶңдёҡдёҺжүӢе·Ҙдёҡд№ҹжҳҜз»“еҗҲеңЁдёҖиө·зҡ„гҖӮ家еәӯеҶңдёҡд№ҹжҳҜдё»еҜјжЁЎејҸвҖ”вҖ”еҲ°20дё–зәӘ30е№ҙд»Јз»ҸиҗҘејҸеҶңеңәд»…еҚ е…ЁйғЁеҶңдёҡж’ӯз§Қйқўз§Ҝзҡ„10%гҖӮйҷӨ家еәӯжүӢе·Ҙдёҡд»ҘеӨ–пјҢи®ёеӨҡиҙ«еҶң家еәӯдёәдәҶз”ҹеӯҳдёҚеҫ—дёҚеҮәеҚ–иҮӘе·ұзҡ„йғЁеҲҶеҠіеҠЁеҠӣпјҢеңЁеҶңеҝҷеӯЈиҠӮжү“зҹӯе·Ҙ(иҝҷз§ҚдёҺдәәдҪЈе·Ҙзҡ„иЎҢдёәпјҢе®һйҷ…дёҠжӯЈжҳҜ1950е№ҙдёӯеӣҪеңҹең°ж”№йқ©жі•еҜ№вҖңиҙ«еҶңвҖқйҳ¶зә§зҡ„з•Ңе®ҡ)гҖӮеңЁй•ҝжұҹдёүи§’жҙІпјҢз»“еҗҲдәҶеҶңдёҡдёҺжЈүвҖ”дёқжүӢе·Ҙдёҡзҡ„е•ҶдёҡеҢ–家еәӯз”ҹдә§жңүзқҖжӣҙй«ҳеәҰзҡ„еҸ‘еұ•пјҢд»ҺиҖҢе®Ңе…ЁжҺ’йҷӨдәҶз»ҸиҗҘејҸеҶңдёҡгҖӮ

еҪ“然пјҢйғЁеҲҶи§ЈйҮҠеҝ…йЎ»жәҜжәҗеҲ°дёӯеӣҪеңҹең°жүҖжңүеҲ¶зҡ„жҖ§иҙЁгҖӮеҲҶ家еҲ¶еәҰеҜјиҮҙдәҶеӨ§еқ—еңҹең°зҡ„еҲҶж•ЈеҢ–(еӨ§еӨҡж•°100дә©д»ҘдёҠзҡ„з»ҸиҗҘејҸеҶңеңәз»ҸиҝҮдёүд»Је°ұдјҡеҲҶи§Јдёәе°Ҹ家еәӯеҶңеңә)гҖӮжҳҺжё…д»ҘжқҘвҖңдёҠеұӮеЈ«з»…вҖқ(иҘҝж–№еӯҰжңҜз•Ңд№ӢжүҖи°“вҖңupper gentryвҖқпјҢеҚіе…·жңүдёҫдәәд»ҘдёҠеҠҹеҗҚгҖҒжңүиө„ж јиҝӣе…Ҙе®ҳеғҡйҳ¶еұӮиҖ…)еӨ§йҮҸ移еұ…еҹҺй•ҮпјҢд№ҹдҝғдҪҝеңЁжқ‘еӨ§ең°дё»ж•°йҮҸзҡ„еҮҸе°‘гҖӮеҒҮеҰӮй•ҝжұҹдёүи§’жҙІе’ҢеҚҺеҢ—е№іеҺҹжңүжӣҙеӨҡзҡ„еӨ§ең°дё»(并еҗҢж—¶еҒҮи®ҫжҳҜй•ҝеӯҗжҲ–дёҖеӯҗ继жүҝеҲ¶иҖҢйқһеҲҶ家еҲ¶)пјҢйӮЈд№ҲеңЁйқ©е‘ҪеүҚпјҢиҝҷдёӨдёӘең°еҢәд№ҹи®ёдјҡиө°дёҠеҶңдёҡж— дә§еҢ–зҡ„йҒ“и·ҜгҖӮдҪҶеҺҶеҸІе®һйҷ…жҳҜпјҢжҜ”иҫғе№іеқҮеҢ–зҡ„еңҹең°жүҖжңүзҠ¶еҶөпјҢдҝғдҪҝе°Ҹ家еәӯеҶңеңәеҚ жҚ®з»қеӨ§еӨҡж•°пјҢе…¶дёӯвҖңдёӯеҶңвҖқе’ҢвҖңиҙ«еҶңвҖқеңЁ19вҖ”20дё–зәӘеҚ жҚ®е…ЁйғЁеҶңдёҡдәәеҸЈзҡ„90%гҖӮеңЁдәәеҸЈеҺӢеҠӣдёӢпјҢиҝҷдәӣе°ҸеҶң家еәӯеҸ‘еұ•еҮәзү№ж®Ҡзҡ„вҖңдёӨжҹ„жӢҗжқ–вҖқжЁЎејҸвҖ”вҖ”дёәдәҶ家еәӯз”ҹеӯҳпјҢдёҚеҫ—дёҚеҗҢж—¶дҫқиө–еҶңдёҡе’ҢжүӢе·ҘдёҡжҲ–иҖ…/д»ҘеҸҠжү“зҹӯе·ҘгҖӮиҝҷдёҖжЁЎејҸжҺ’йҷӨдәҶдҫқйқ йӣҮдҪЈеҠіеҠЁзҡ„з»ҸиҗҘејҸеҶңдёҡгҖӮ

(дәҢ)жӯЈеңЁиҝӣиЎҢзҡ„йҡҗжҖ§еҶңдёҡйқ©е‘Ҫ

еңЁзӣ®еүҚдёӯеӣҪзҡ„вҖңйҡҗжҖ§еҶңдёҡйқ©е‘ҪвҖқдёӢпјҢжғ…еҶөеҪ“然еҫҲдёҚдёҖж ·гҖӮ笔иҖ…е’ҢеҪӯзҺүз”ҹжҸҗеҮә并иҜҰз»Ҷз ”з©¶дәҶдёӯеӣҪеҪ“еүҚеҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„вҖңдёүеӨ§еҺҶеҸІжҖ§еҸҳиҝҒзҡ„дәӨжұҮвҖқпјҡ1980е№ҙд»ҘжқҘеҮәз”ҹзҺҮзҡ„дёӢйҷҚеңЁдё–зәӘд№ӢдәӨз»ҲдәҺдҪ“зҺ°дёәеҶңжқ‘еҠіеҠЁеҠӣз»қеҜ№и§„жЁЎзҡ„дёӢйҷҚпјӣеҝ«йҖҹзҡ„еҹҺеёӮеҢ–(еӨ§зәҰжҜҸе№ҙ1%)д»ҘеҸҠеҶңж°‘е·Ҙж•°йҮҸзҡ„иҝ…йҖҹеўһй•ҝпјӣдёӯеӣҪдәәйЈҹе“Ғж¶Ҳиҙ№з»“жһ„д»ҘеҸҠеҶңдёҡдә§дёҡз»“жһ„зҡ„ж №жң¬иҪ¬еһӢгҖӮиҝҷдёүеӨ§и¶ӢеҠҝеҜ№з¬”иҖ…жүҖжҸҗеҮәзҡ„вҖңиө„жң¬дёҺеҠіеҠӣеҸҢеҜҶйӣҶеһӢвҖқеҶңдёҡеҸҠй«ҳд»·еҖјеҶңдә§е“Ғдә§з”ҹдәҶж—әзӣӣзҡ„йңҖжұӮгҖӮе…¶з»“жһңеҲҷжҳҜеҶңдёҡзҡ„йҖҗжёҗеҺ»еҶ…еҚ·еҢ–пјҢд»ҘеҸҠзӣёдјҙйҡҸзҡ„еҶңжқ‘еү©дҪҷеҠіеҠЁеҠӣзҡ„еҮҸе°‘гҖӮд»ҠеӨ©пјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙйў„жөӢпјҢеҸҜиғҪеңЁжңӘжқҘзҡ„20вҖ”30е№ҙеҶ…пјҢеҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣе°ҶдёҚдјҡеҶҚе°ұдёҡдёҚи¶і(жҲ–йҡҗжҖ§еӨұдёҡ)пјҢеҶңеңәд№ҹе°ҶиҫҫеҲ°жӣҙйҖӮеәҰзҡ„规模(иҝҷйҮҢпјҢвҖңйҖӮеәҰвҖқзҡ„жӯЈзЎ®еҗ«д№үжҳҜж №жҚ®дёҚеҗҢз”ҹдә§зҡ„дёҚеҗҢзҡ„вҖңйҖӮеәҰвҖқ规模пјҢз»қеҜ№дёҚиҜҘз®ҖеҚ•ең°зӯүеҗҢдәҺеӨ§и§„жЁЎ)гҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢжҳҜжҲ·еқҮжүҚеҮ еҚҒдә©зҡ„е°Ҹ家еәӯеҶңеңәз»ҸжөҺгҖӮ

еңЁдёҠиҝ°еҸҳеҢ–йқўеүҚпјҢдј з»ҹж–№ејҸзҡ„вҖң家еәӯеҢ–з”ҹдә§вҖқе·Із»ҸдёҚеӨҚеӯҳеңЁгҖӮжңҖеҲқпјҢ20дё–зәӘ80е№ҙд»Јзҡ„д№Ўжқ‘е·ҘдёҡеҢ–(дёҚжҳҜдҫқиө–дәҺжүӢе·ҘдёҡпјҢиҖҢжҳҜжҷ®йҒҚеҲ©з”ЁзҺ°д»Јжңәжў°з”ҹдә§)еҶІеҮ»дәҶиҝҷз§Қз”ҹдә§ж–№ејҸгҖӮеҲ°2009е№ҙпјҢ1.5дәҝеҶңж°‘еңЁвҖңд№Ўй•ҮдјҒдёҡвҖқдёӯе·ҘдҪңпјҢж—§зҡ„вҖңеүҜдёҡвҖқдёҚеҶҚеғҸд»ҺеүҚйӮЈж ·еҚ жҚ®йҮҚиҰҒең°дҪҚгҖӮе…¶еҗҺпјҢеҶңж°‘е·ҘвҖңзҰ»еңҹеҸҲзҰ»д№ЎвҖқеҺ»еҹҺеёӮжү“е·ҘпјҢеҶҚж¬ЎеҶІеҮ»дәҶвҖң家еәӯеҢ–з”ҹдә§вҖқпјҢ2009е№ҙпјҢиҝҷйғЁеҲҶдәәеҚ еҺ»дәҶеҸҰеӨ–0.9дәҝгҖӮиҝҷе°ұз»„жҲҗдәҶжң¬д№ҰжүҖи°“зҡ„вҖңеҚҠе·ҘеҚҠиҖ•вҖқжҲ·зұҚеҶң民家еәӯзҡ„еҹәжң¬зӨҫдјҡеҪўжҖҒгҖӮ

еҗҢж—¶пјҢеҹҺеёӮе’ҢеҶңжқ‘дәәеҸЈзҡ„收е…Ҙе·®и·қиҮӘж”№йқ©д»ҘжқҘж—ҘзӣҠжӢүеӨ§гҖӮж №жҚ®2009е№ҙдё–з•Ң银иЎҢзҡ„з ”з©¶пјҢдёӯеӣҪеҹҺ乡收е…Ҙе·Із»Ҹд»Һ1985е№ҙзҡ„1.8вҲ¶1жү©еӨ§еҲ°2007е№ҙзҡ„3.3вҲ¶1гҖӮеҗҢж—¶пјҢеҹҺй•ҮжӯЈи§„иҒҢе·Ҙе’ҢйқһжӯЈи§„дәәе‘ҳ(еҰӮеҶңж°‘е·Ҙд»ҘеҸҠд№Ўй•ҮдјҒдёҡзҡ„йӣҮдҪЈеҠіеҠЁиҖ…)д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁе·ЁеӨ§зҡ„дёҚе№ізӯүгҖӮеҰӮжһңд»Ҙеҹәе°јзі»ж•°дҪңдёәиЎЎйҮҸжҢҮж Ү(0ж ҮзӨәз»қеҜ№е№ізӯүпјҢ1ж ҮзӨәз»қеҜ№дёҚе№ізӯү)пјҢж №жҚ®гҖҠиҒ”еҗҲеӣҪдәәзұ»еҸ‘еұ•жҠҘе‘Ҡ2005гҖӢпјҢдёӯеӣҪе·Із»Ҹд»Һ1980е№ҙзҡ„0.30еҸҳдёә2005е№ҙзҡ„0.45вҖ”вҖ”еүҚиҖ…еұһдәҺжңҖе№ізӯүзҡ„еӣҪ家д№ӢдёҖпјҢеҗҺиҖ…еҲҷеұһдәҺжңҖдёҚе№ізӯүзҡ„еӣҪ家д№ӢдёҖгҖӮиҰҒе®һзҺ°дёҖдёӘе®Ңе…Ёж•ҙеҗҲзҡ„еҠіеҠЁеҠӣеёӮеңәпјҢиҖҢдёҚжҳҜзҺ°еңЁеҹҺвҖ”д№ЎгҖҒжӯЈи§„вҖ”йқһжӯЈи§„е·®еҲ«жӮ¬ж®Ҡзҡ„зҠ¶еҶөпјҢжҳҫ然иҝҳйңҖиҰҒй•ҝжңҹзҡ„еҠӘеҠӣгҖӮ

еңЁзӣ®еүҚзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢз”ұдәҺеӨ§йҮҸзҡ„йқһеҶңжү“е·ҘпјҢз®ҖеҚ•жҠҠеҶңжҲ·е®¶еәӯи®ӨдҪңдёҖдёӘжҒ°дәҡиҜәеӨ«ж„Ҹд№үдёҠзҡ„家еәӯеҶңеңәз”ҹдә§еҚ•дҪҚе·Із»ҸдёҚеҶҚеҗҲйҖӮгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеҮ д№ҺжҜҸдёҖдёӘеҶңжҲ·йғҪжңүдәәеңЁеӨ–д»ҺдәӢйқһеҶңеҠіеҠЁпјҢдё”еӨ§еӨҡжҳҜ家йҮҢзҡ„е№ҙиҪ»гҖҒжңҖжңүеҠіеҠЁиғҪеҠӣзҡ„дәәпјҢ他们иҰҒд№ҲеңЁвҖңд№Ўй•ҮдјҒдёҡвҖқдёӯеҠЎе·ҘпјҢиҰҒд№ҲиҝңзҰ»е®¶д№ЎеҺ»еҹҺеёӮжү“е·ҘгҖӮ家еәӯзҡ„еҶңдёҡеҲҷеӨҡз”ұиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣжқҘжүҝжӢ…гҖӮ然иҖҢпјҢ家еәӯдҫқ然жҳҜдёҖдёӘеҹәжң¬зҡ„з»ҸжөҺеҚ•дҪҚпјҢ并且дҫқ然еёҰжңүдё»иҰҒеҠіеҠЁеҠӣе’Ңиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣзӣёдә’з»“еҗҲзҡ„дј з»ҹзү№зӮ№гҖӮиҝҮеҺ»зҡ„вҖңеҶңдёҡ+еүҜдёҡвҖқзҡ„жЁЎејҸиҪ¬еҸҳдёәзҺ°еңЁзҡ„вҖңеҶңдёҡ+еӨ–еҮәжү“е·ҘвҖқпјҢиҝҮеҺ»вҖңеҚҠиҖ•еҚҠеүҜвҖқзҡ„家еәӯеҚ•дҪҚиҪ¬еҸҳдёәзҺ°еңЁзҡ„вҖңеҚҠе·ҘеҚҠиҖ•вҖқгҖӮдёҚеҸҳзҡ„жҳҜпјҢ家еәӯд»Қ然йңҖиҰҒдҫқиө–е…¶дё»иҰҒеҠіеҠЁеҠӣе’Ңиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣжқҘе…ұеҗҢз»ҙжҢҒз”ҹи®ЎпјҢдёӨзұ»еҠіеҠЁеҠӣд»Қ然еҲҶеҲ«жҠ•е…ҘдёӨзұ»дёҚеҗҢзҡ„з”ҹдә§жҙ»еҠЁгҖӮ

дёҺдёҖиҲ¬ж„Ҹд№үзҡ„дёӘдҪ“еҢ–е·ҘдәәзӣёжҜ”пјҢдёҚеҗҢзҡ„е…ій”®еңЁдәҺ家еәӯеҚ•дҪҚзҡ„иҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеӨ§йғЁеҲҶеҶңдёҡз”ҹдә§жҳҜз”ұеҰҮеҘіе’Ң/жҲ–дёӯиҖҒе№ҙдәәиҝӣиЎҢзҡ„пјҢеҚіжүҖи°“еҶңдёҡз”ҹдә§зҡ„вҖңеҘіжҖ§еҢ–е’ҢиҖҒйҫ„еҢ–вҖқгҖӮиҝҷе’ҢжҳҺжё…ж—¶д»Јзҡ„иҫ…еҠ©жҖ§еҠіеҠЁзұ»дјјпјҢдё»иҰҒеҸӮдёҺйӮЈдәӣжҠҘй…¬иҫғдҪҺзҡ„家еәӯз»ҸжөҺжҙ»еҠЁгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁиҖҝеә—жқ‘пјҢеңЁи”¬иҸңеӨ§жЈҡеҸ—йӣҮдҪЈе·Ҙзҡ„дёӯе№ҙеҰҮеҘіжҜҸеӨ©ж”¶е…ҘзәҰ30е…ғпјҢиҖҢзӣёжҜ”д№ӢдёӢпјҢдёҖдёӘз”·еҠіеҠЁеҠӣеӨ–еҮәеҠЎе·ҘдёҖеӨ©еҸҜжҢЈ50вҖ”100е…ғгҖӮзҺ°еңЁпјҢдё»иҰҒеҠіеҠЁеҠӣиҰҒд№ҲвҖңзҰ»еңҹдёҚзҰ»д№ЎвҖқпјҢеҚіеңЁйҷ„иҝ‘зҡ„д№Ўй•Үд»ҺдәӢйқһеҶңеҠіеҠЎпјҢд»ҘзҺ°йҮ‘收е…ҘиЎҘиҙҙеҶңдёҡ收е…ҘпјҢеҶңеҝҷж—¶еӣһ家еҠЎеҶңпјӣиҰҒд№ҲвҖңзҰ»еңҹзҰ»д№ЎвҖқиҝӣеҹҺеҠЎе·ҘпјҢеҜ„й’ұеӣһ家иЎҘиҙҙ家用е’Ң/жҲ–еңЁиӢҘе№Іе№ҙеҗҺеӣһ家е»әжҲҝгҖӮз»қеӨ§еӨҡж•°еҶңж°‘е·ҘиҷҪ然常е№ҙеңЁеҹҺеёӮжү“е·ҘпјҢдҪҶ他们еҮ д№ҺжІЎжңүеёҢжңӣеңЁеҹҺеёӮиҙӯжҲҝе®ҡеұ…(жҲҝд»·д»ҺжңҖиө·з Ғзҡ„ж•°еҚҒдёҮеҲ°еҢ—дә¬е’ҢдёҠжө·зҡ„ж•°зҷҫдёҮ)гҖӮеӨ§йғЁеҲҶеҶңж°‘е·ҘеҸӘиғҪиҝ”еӣһ家乡вҖңйҖҖдј‘вҖқгҖӮ

иҝҷз§Қжғ…еҶөдёӢпјҢйқһеҶңеҠЎе·Ҙе’ҢеҶңдёҡз”ҹдә§еҪўжҲҗдәҶвҖңдёӨжҹ„жӢҗжқ–вҖқгҖӮ家еәӯеҶңеңәдёәеҶңж°‘е·ҘеңЁеҹҺеёӮжҸҗдҫӣеҸҳзӣёзҡ„еӨұдёҡдҝқйҡңе’ҢеҸҳзӣёзҡ„иҖҒе№ҙзҰҸеҲ©гҖӮеҗҢж—¶пјҢеӨ–еҮәзҡ„еҶңж°‘е·ҘеҸҚиҝҮжқҘдёәеңЁеҶңжқ‘зҡ„家еәӯжҸҗдҫӣзҺ°йҮ‘收е…ҘпјҢд»ҘиЎҘиҙҙиҫ…еҠ©еҠіеҠЁеҠӣжүҖд»ҺдәӢзҡ„е°Ҹ规模еҶңдёҡзҡ„дҪҺеӣһжҠҘвҖ”вҖ”еҗҰеҲҷпјҢе°Ҹ规模еҶңдёҡд№ҹйҡҫд»Ҙз»ҙзі»гҖӮ

еҸӘиҰҒеҶңжқ‘еӯҳеңЁеү©дҪҷеҠіеҠЁеҠӣпјҢиҝҷз§ҚеҚҠе·ҘеҚҠиҖ•зҡ„家еәӯз»ҸжөҺеҚ•дҪҚиө–д»ҘеӯҳеңЁзҡ„е…ій”®з»“жһ„жҖ§жқЎд»¶е°ұдјҡ继з»ӯеӯҳеңЁгҖӮиҝҷжҳҜеҹҺеёӮеҲ¶йҖ дёҡе’ҢжңҚеҠЎдёҡиғҪеӨҹз»ҙжҢҒе»үд»·е·Ҙиө„зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ пјҢд№ҹжҳҜеҶңжқ‘ең°еҢәдҪҺеӣһжҠҘеҶңдёҡе’Ңйқўз§ҜдёҚи¶ід»Ҙз»ҙжҢҒз”ҹеӯҳзҡ„家еәӯеҶңеңәиғҪеӨҹз»ҙжҢҒзҡ„йҮҚиҰҒж”Ҝж’‘гҖӮ

иҝҷйҮҢпјҢеңҹең°жүҖжңүеҲ¶еҶҚж¬Ўиө·дәҶйҮҚиҰҒзҡ„дҪңз”ЁгҖӮдёӯеӣҪзӢ¬зү№зҡ„家еәӯжүҝеҢ…еҲ¶пјҢе°Ҷеңҹең°зҡ„дҪҝз”Ёжқғе№іеқҮеҲҶй…Қз»ҷеҶңж°‘пјҢ并зҰҒжӯўеңҹең°д№°еҚ–гҖӮиҝҷжҳҜе°ҸеҶңеҶңеңәеҚ з»қеҜ№дё»еҜјең°дҪҚзҡ„йҮҚиҰҒеүҚжҸҗд№ӢдёҖгҖӮзӣ®еүҚе…Ғи®ёйҖҡиҝҮиҪ¬и®©еңҹең°зҡ„дҪҝз”ЁжқғжқҘе®һзҺ°еңҹең°зҡ„вҖңжөҒиҪ¬вҖқгҖӮеңЁиҝҷз§Қж”ҝзӯ–дёӢпјҢеҶңдёҡдјҒдёҡжңүзЁҚеӨҡдёҖдәӣжңәдјҡиҺ·еҸ–иҖ•ең°пјҢдҪҶжҳҜеңҹең°дёҚиғҪиҮӘз”ұд№°еҚ–зҡ„дәӢе®һд»Қ然жҳҜеҜ№еңҹең°йӣҶдёӯе’ҢеҶңж°‘ж— дә§еҢ–зҡ„ејәжңүеҠӣеҲ¶еәҰжҖ§зәҰжқҹпјҢд№ҹжҳҜз»ҙжҠӨе°ҸеҶңз»ҸжөҺзҡ„дёҖдёӘеҹәжң¬дҫқжҚ®гҖӮж–°иҮӘз”ұдё»д№үз»ҸжөҺеӯҰ家еӨҡжҸҗеҖЎеҶңең°зҡ„жӣҙе®Ңе…Ёз§ҒжңүеҢ–гҖӮдҪҶ他们没жңүиҖғиҷ‘еҲ°зҡ„жҳҜпјҢйӮЈж ·зҡ„иҜқпјҢдёӯеӣҪеҶңдёҡзҡ„еүҚжҷҜе°ҶдјҡжҲҗдёәеғҸеҚ°еәҰйӮЈж ·пјҢж— ең°еҶңдёҡйӣҮе·Ҙе°ҶеҚ еҲ°и¶ҠжқҘи¶Ҡй«ҳзҡ„жҜ”дҫӢгҖӮ

иҝҷдёӘдҪ“еҲ¶жҖ§еӣ зҙ ејәеҢ–дәҶдёӯеӣҪеҶң民家еәӯз»ҸиҗҘзҡ„ејәйҹ§жҖ§(并且йҒҸеҲ¶дәҶеҶңдёҡж— дә§еҢ–)гҖӮдёҺд№ӢзӣёеҸҚпјҢеҚ°еәҰзҡ„еңҹең°д№°еҚ–ж”ҝзӯ–зӣёеҜ№е®Ҫжқҫ(еҲ¶еәҰз»ҸжөҺеӯҰиҖ…дјҡи®Өдёәе…¶дә§жқғжӣҙжё…жҷ°)пјҢеҜјиҮҙдәҶжӣҙй«ҳзЁӢеәҰзҡ„еҶңдёҡж— дә§еҢ–гҖӮдёӯеӣҪзҡ„ж”ҝжІ»з»ҸжөҺеҲ¶еәҰ(еңҹең°е№іеқҮеҲҶй…ҚгҖҒеҹҺд№ЎжҲ·зұҚеҲ’еҲҶ)е’ҢеңЁй«ҳдәәеҸЈеҺӢеҠӣдёӢеҪўжҲҗзҡ„зӢ¬зү№зҡ„еҶңдёҡз”ҹдә§з»„з»ҮжЁЎејҸеҗҲеңЁдёҖиө·дҝғжҲҗдәҶвҖңжІЎжңүж— дә§еҢ–зҡ„иө„жң¬еҢ–вҖқгҖӮиҝҷж ·зҡ„з»ҸйӘҢдәӢе®һиЎЁжҳҺпјҢдёӯеӣҪжӣҙжҺҘиҝ‘жҒ°дәҡиҜәеӨ«зҡ„пјҢиҖҢйқһеҲ—е®ҒгҖҒж–ҜеҜҶе’Ң马е…ӢжҖқжүҖйў„жңҹзҡ„жғ…еҶөгҖӮ

жӯЈеҰӮ笔иҖ…иҝҮеҺ»е·Із»ҸжҢҮеҮәзҡ„пјҢзӣ®еүҚдёӯеӣҪеҶңдёҡе’ҢеҶңжқ‘зӨҫдјҡжүҖйқўеҜ№зҡ„йҖүжӢ©е№¶йқһвҖңеёӮеңәз»ҸжөҺиҝҳжҳҜи®ЎеҲ’з»ҸжөҺвҖқпјҢд№ҹйқһвҖңйӣҶдҪ“еҢ–зӨҫдјҡиҝҳжҳҜвҖҳж©„жҰ„еһӢвҖҷдёӯдә§йҳ¶зә§зӨҫдјҡвҖқпјҢиҖҢжҳҜиҰҒеңЁеҚ°еәҰејҸзҡ„еҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үе’ҢжҒ°дәҡиҜәеӨ«и®ҫжғізҡ„家еәӯеҶңдёҡеҸ‘еұ•жЁЎејҸд№Ӣй—ҙиҝӣиЎҢйҖүжӢ©гҖӮеүҚиҖ…жңү45%зҡ„еҶңдёҡеҠіеҠЁеҠӣжҳҜж— ең°зҡ„еҶңдёҡйӣҮе·ҘпјҢзұ»дјјдәҡеҪ“В·ж–ҜеҜҶвҖ”马е…ӢжҖқвҖ”еҲ—е®ҒжүҖйў„жңҹзҡ„жғ…еҶөгҖӮеҗҺдёҖи·Ҝеҫ„йңҖиҰҒзҡ„жҳҜеёӮеңәз»ҸжөҺзҺҜеўғдёӯзҡ„еҶңдёҡзҺ°д»ЈеҢ–е’Ңзәөеҗ‘дёҖдҪ“еҢ–гҖӮиҝҷйңҖиҰҒдҫқйқ е…¬е…ұжңәжһ„дёҺеҗҲдҪңз»„з»Үзҡ„еҚҸдҪңжқҘе®һзҺ°еҶңдә§е“Ғд»ҺеҠ е·ҘеҲ°й”Җе”®зҡ„дә§дёҡй“ҫжқЎеҢ–пјҢиҖҢдёҚжҳҜдҫқйқ ж–°иҮӘз”ұдё»д№үз»ҸжөҺеӯҰ家们жүҖжҸҗеҖЎзҡ„з”ұеӨ§еһӢиө„жң¬дё»д№үеҶңдёҡдјҒдёҡдё»еҜјзҡ„еҸ‘еұ•йҒ“и·ҜгҖӮ

з»“и®ә

жҖ»иҖҢиЁҖд№ӢпјҢжҲ‘们иҖғеҜҹеҸҜеҲ©з”Ёзҡ„ж•°жҚ®еҸ‘зҺ°пјҢеҶңдёҡйӣҮдҪЈеҠіеҠЁиҷҪ然зӣёеҪ“йҮҚиҰҒпјҢдҪҶй•ҝе·Ҙд»…еҚ еҶңдёҡеҠіеҠЁжҖ»жҠ•е…Ҙзҡ„3%е·ҰеҸі(зҹӯе·ҘеҚ 0.4%)пјҢиҝҷжҜ”еӨ§еӨҡж•°з ”з©¶йў„жңҹзҡ„жҜ”йҮҚйғҪдҪҺгҖӮеҶңдёҡйӣҮдҪЈеҠіеҠЁеҰӮжӯӨдҪҺзҡ„жҜ”йҮҚиЎЁжҳҺпјҢдёҖиҲ¬ж„Ҹд№үдёҠзҡ„вҖңиө„жң¬дё»д№үеҶңдёҡвҖқ(зҡ„йӣҮе·Ҙз»ҸиҗҘ)еҸӘжһ„жҲҗдәҶдёӯеӣҪеҶңдёҡжҖ»йҮҸдёӯйқһеёёе°Ҹзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ家еәӯеҶңеңәдҫқ然еҚ жҚ®дё»иҰҒең°дҪҚгҖӮ

дҪҶжҳҜе°ҸеҶң家еәӯз»ҸиҗҘ并没жңүжҺ’йҷӨдёӯеӣҪеҶңдёҡзҡ„вҖңиө„жң¬еҢ–вҖқвҖ”вҖ”зҺ°д»ЈжҠ•е…Ҙзҡ„еӨ§йҮҸеўһеҠ гҖӮиҝҷдёҖеҶңдёҡиө„жң¬еҢ–зҡ„еӨ§и¶ӢеҠҝжһ„жҲҗдәҶжҲ‘们иҝҷйҮҢжүҖиҜҙзҡ„вҖңйҡҗжҖ§еҶңдёҡйқ©е‘ҪвҖқвҖ”вҖ”еңЁжңҖиҝ‘дёүеҚҒе№ҙйҮҢпјҢеҶңдёҡжҖ»дә§еҖјдҝқжҢҒдәҶжҜҸе№ҙе№іеқҮ6%зҡ„еўһй•ҝ(еҸҜжҜ”д»·ж ј)пјҢиҝңиҝңи¶…иҝҮдәҶеҺҶеҸІдёҠдёҖиҲ¬зҡ„еҶңдёҡйқ©е‘ҪгҖӮ

дёӯеӣҪеҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„жӮ–и®әеңЁдәҺпјҡеҶңдёҡзҺ°д»ЈеҢ–(вҖңиө„жң¬еҢ–вҖқ)并没жңүеёҰжқҘзӣёеә”зҡ„еҶңдёҡйӣҮе·Ҙзҡ„еӨ§и§„жЁЎеўһеҠ гҖӮдјҙйҡҸзҺ°д»ЈжҠ•е…Ҙзҡ„дёҚж–ӯеҠ еӨ§пјҢеҚ жҚ®дё»еҜјең°дҪҚзҡ„д»Қ然жҳҜе°Ҹ规模家еәӯеҶңеңәвҖ”вҖ”е®ғ们жүҚжҳҜй«ҳйҷ„еҠ еҖјеҶңдёҡз”ҹдә§зҡ„дё»дҪ“гҖӮвҖңжІЎжңүж— дә§еҢ–зҡ„иө„жң¬еҢ–вҖқиҝҷдёҖжӮ–и®әзҺ°иұЎжҲ–и®ёжҳҜиҝ‘е№ҙжқҘдёӯеӣҪеҶңдёҡеҸ‘еұ•зҡ„жңҖжҳҫи‘—зү№зӮ№гҖӮ

|  еҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁпјҡ2024е№ҙ4

еҶңдёҡеҶңжқ‘йғЁпјҡ2024е№ҙ4 жқҺиҝ…йӣ·пјҡй»„йҮ‘дёәдҪ•иғҪи·‘

жқҺиҝ…йӣ·пјҡй»„йҮ‘дёәдҪ•иғҪи·‘ зҺӢй№ӯпјҡж–°ж—¶д»ЈпјҢеҰӮдҪ•жңү

зҺӢй№ӯпјҡж–°ж—¶д»ЈпјҢеҰӮдҪ•жңү йғӯзЈҠпјҡеҰӮдҪ•зҗҶи§ЈдёҖеӯЈеәҰ

йғӯзЈҠпјҡеҰӮдҪ•зҗҶи§ЈдёҖеӯЈеәҰ дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺпјҢд»Һе№је„ҝеӣӯ

дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺпјҢд»Һе№је„ҝеӣӯ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡз»ҸжөҺвҖңжё©е·®вҖқ

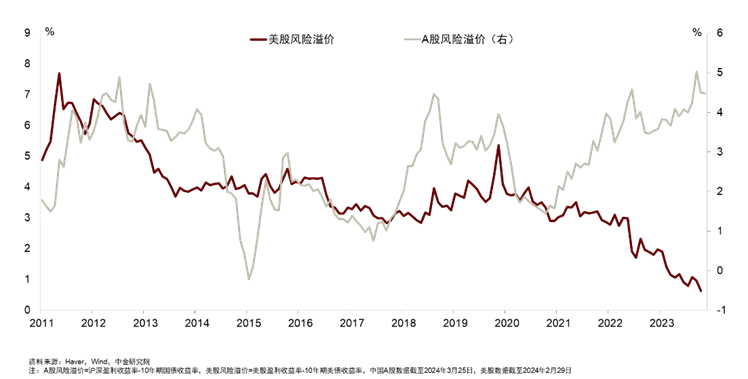

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡз»ҸжөҺвҖңжё©е·®вҖқ е‘Ёжө©пјҡзҫҺеҖәеҲ©зҺҮдёҠиЎҢпјҡ

е‘Ёжө©пјҡзҫҺеҖәеҲ©зҺҮдёҠиЎҢпјҡ 第е…ӯе·Ўи§Ҷз»„еӣҪ家粮йЈҹе’Ң

第е…ӯе·Ўи§Ҷз»„еӣҪ家粮йЈҹе’Ң зЁӢе®һпјҡд»Һи¶…йўқ收зӣҠзҡ„и§Ҷ

зЁӢе®һпјҡд»Һи¶…йўқ收зӣҠзҡ„и§Ҷ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»ҺйҮ‘иһҚе‘ЁжңҹзңӢ

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»ҺйҮ‘иһҚе‘ЁжңҹзңӢ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡйҮ‘иһҚж•°жҚ®еҮҸйҖҹ

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡйҮ‘иһҚж•°жҚ®еҮҸйҖҹ еӨ§е®—е•Ҷе“ҒиЎҢжғ…зҒ«зҲҶпјҢеҸІ

еӨ§е®—е•Ҷе“ҒиЎҢжғ…зҒ«зҲҶпјҢеҸІ