马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

йӮөе®Ү йҷҲиҫҫйЈһпјҲйӮөе®Үдёәдёңж–№иҜҒеҲёйҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家гҖҒжҖ»иЈҒеҠ©зҗҶпјҢдёӯеӣҪйҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家и®әеқӣзҗҶдәӢпјӣйҷҲиҫҫйЈһдёәдёңж–№иҜҒеҲёе®Ҹи§Ӯз ”з©¶е‘ҳгҖҒиҙўеҜҢз ”з©¶дёӯеҝғжҖ»з»ҸзҗҶгҖӮпјү з»ҸжөҺеўһй•ҝж ёз®—дёҖиҲ¬жҳҜе®Ҹи§Ӯз»ҸжөҺеӯҰзҡ„вҖң第дёҖиҜҫвҖқгҖӮжҜ”иҫғиҖҢиЁҖпјҢз»ҸжөҺеӯҰ家们еңЁиҜҘйўҶеҹҹеҪўжҲҗзҡ„е…ұиҜҶжҜ”е…¶д»–йўҶеҹҹжӣҙеӨҡвҖ”вҖ”еҲӣж–°жҳҜй•ҝжңҹз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„дё»иҰҒжқҘжәҗгҖӮйӮЈд№ҲжҺҘдёӢжқҘзҡ„й—®йўҳе°ұжҳҜпјҡеҲӣж–°е…·дҪ“иҙЎзҢ®дәҶеӨҡе°‘пјҹ

GDPжҒ’зӯүдәҺжҖ»дәәеҸЈд№ҳд»ҘдәәеқҮGDPпјҢжҲ–еҠіеҠЁж•°йҮҸд№ҳд»ҘеҠіеҠЁз”ҹдә§зҺҮпјҢиҝҳеҸҜд»Ҙд»Һз”ҹдә§еҮҪж•°зҡ„и§’еәҰе°Ҷе…¶жӢҶеҲҶдёәTFPгҖҒеҠіеҠЁе’ҢжҠ•иө„дёүдёӘжқҘжәҗгҖӮдәәеқҮGDPзҡ„еўһй•ҝеҸӘиғҪйҖҡиҝҮеҠіеҠЁз”ҹдә§зҺҮпјҲlabor productivityпјҢLPпјүзҡ„еўһй•ҝжқҘе®һзҺ°гҖӮGDPеўһй•ҝзҺҮеҸҜиў«жӢҶи§ЈдёәеҠіеҠЁеҠӣеўһй•ҝзҺҮгҖҒжҠ•иө„еўһй•ҝзҺҮе’ҢTFPеўһй•ҝзҺҮдёүиҖ…д№Ӣе’ҢпјҢеҗҺдёӨиҖ…д№Ӣе’ҢдёәLPеўһй•ҝзҺҮгҖӮ

TFPе’ҢLPйғҪжҳҜиЎЎйҮҸз”ҹдә§зҺҮпјҲproductivityпјүзҡ„еёёз”ЁжҢҮж ҮпјҢеҗҺиҖ…зҡ„иҢғеӣҙжӣҙе№ҝпјҢеўһй•ҝзҺҮдёҖиҲ¬й«ҳдәҺеүҚиҖ…пјҢдёӨиҖ…зҡ„е·®ејӮдё»иҰҒжқҘиҮӘдәҺиө„жң¬ж·ұеҢ–пјҲcapital deepeningпјүгҖӮиө„жң¬зҡ„дҫӣз»ҷеҸ–еҶідәҺиө„жң¬иҫ№йҷ…з”ҹдә§зҺҮе’ҢиһҚиө„жҲҗжң¬зҡ„еҜ№жҜ”пјҢиҝҳеҸ—еҲ°еҖәеҠЎжқ жқҶзҡ„еҺӢеҲ¶е’Ңиө„йҮ‘еҸҜеҫ—жҖ§зҡ„зәҰжқҹгҖӮжүҖд»ҘпјҢеҸӘжңүTFPжүҚжҳҜз”ҹдә§зҺҮе’ҢдәәеқҮGDPеўһй•ҝдёҚз«ӯзҡ„жәҗжіүгҖӮеҲӣж–°пјҲеҸҠе…¶е®ғжңӘиғҪйҮҸеҢ–зҡ„еӣ зҙ пјҢеҰӮеҹәзЎҖи®ҫж–ҪгҖҒдәәеҠӣиө„жң¬зӯүпјүеҜ№з»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„е®ҡйҮҸеҪұе“Қе°ұйӣҶдёӯдҪ“зҺ°еңЁTFPдёҠвҖ”вҖ”ж ҮеҮҶеӣһеҪ’жЁЎеһӢдёӯзҡ„вҖңзҙўжҙӣж®Ӣе·®вҖқгҖӮ

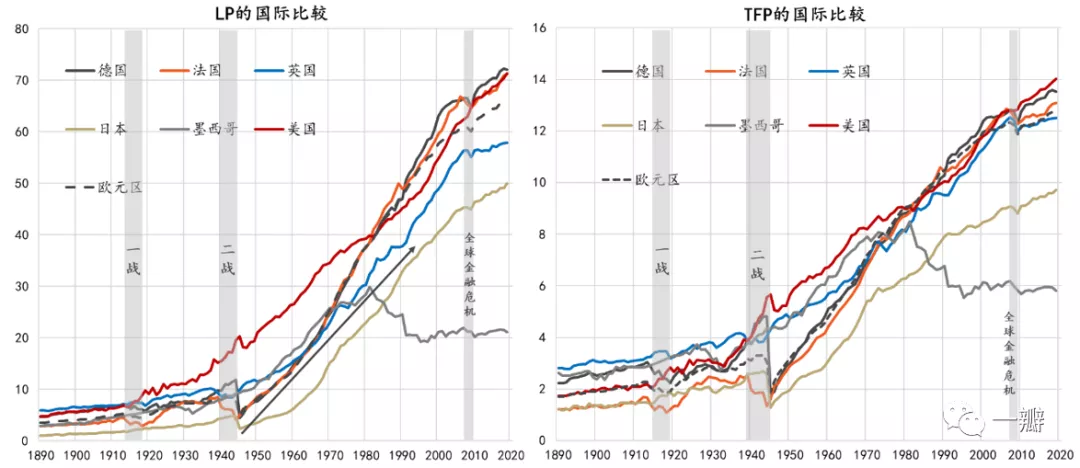

зҙўжҙӣејҖеҲӣдәҶз»ҸжөҺеўһй•ҝж ёз®—ж–№жі•пјҢеҸ‘зҺ°иө„жң¬еҸӘиғҪи§ЈйҮҠзҫҺеӣҪ20дё–зәӘдёҠеҚҠеҸ¶дәәеқҮGDPпјҲжҜҸе°Ҹж—¶дәәе·ҘжҖ»дә§еҮәпјүеўһй•ҝзҡ„12.5%пјҢдҪҷдёӢзҡ„87.5%еҪ’еҠҹдәҺTFPпјҲжҲ–еҲӣж–°пјүгҖӮжӯӨеҗҺпјҢз»ҸжөҺеӯҰ家们иҝӣиЎҢдәҶеӨ§йҮҸзҡ„е®һиҜҒеҲҶжһҗпјҢдёҚж–ӯжҸҗй«ҳж•°жҚ®зҡ„еҮҶзЎ®жҖ§е’Ңж–№жі•зҡ„科еӯҰжҖ§пјҢеңЁз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„жқҘжәҗдёҠе·Із»ҸеҸ–еҫ—дәҶе…ұиҜҶпјҡз”ҹдә§зҺҮзҡ„еўһй•ҝд»ҘеҸҠеҲӣж–°жҳҜдәәеқҮGDPй•ҝжңҹеўһй•ҝзҡ„жңҖдё»иҰҒзҡ„жқҘжәҗпјҢ20дё–зәӘ90е№ҙд»ЈеҲқд»ҘжқҘжөӢз®—зҡ„иҙЎзҢ®зҺҮеӨ§иҮҙеҲҶеёғеңЁ40%-60%д№Ӣй—ҙгҖӮдәҢжҲҳеүҚеҗҺиҘҝж–№дё»иҰҒз»ҸжөҺдҪ“зҡ„дәәеқҮGDPзҡ„иө°еҠҝе’Ңз”ҹдә§зҺҮзҡ„иө°еҠҝж•ҙдҪ“дёҠжҳҜдёҖиҮҙзҡ„пјҢдәҢжҲҳд№ӢеҗҺзҡ„ж–ңзҺҮжҳҺжҳҫй«ҳдәҺд№ӢеүҚпјҲеӣҫ1пјүгҖӮ

еӣҫ1пјҡз”ҹдә§зҺҮзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иҫғпјҲ1890-2020пјү

ж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡlongterm productivitydatabaseпјҢ笔иҖ…з»ҳеҲ¶гҖӮ

иҜҙжҳҺпјҡвҖң欧е…ғеҢәвҖқеҢ…жӢ¬пјҡеҫ·еӣҪгҖҒжі•еӣҪгҖҒж„ҸеӨ§еҲ©гҖҒиҘҝзҸӯзүҷгҖҒиҚ·е…°е’ҢиҠ¬е…°пјҲдёӢеҗҢпјүгҖӮ

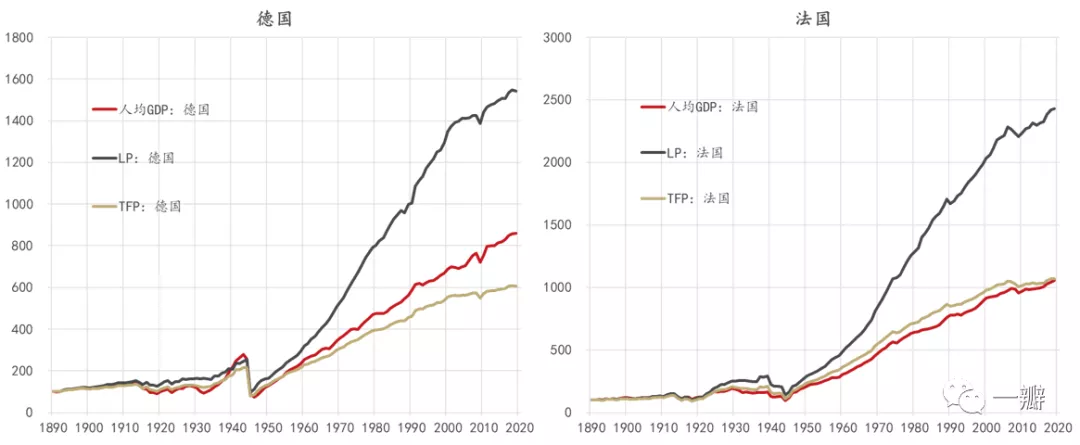

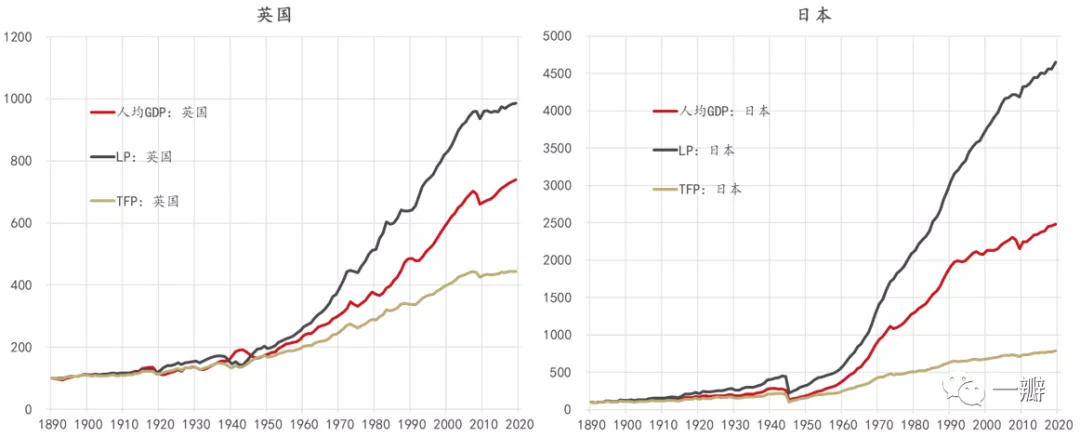

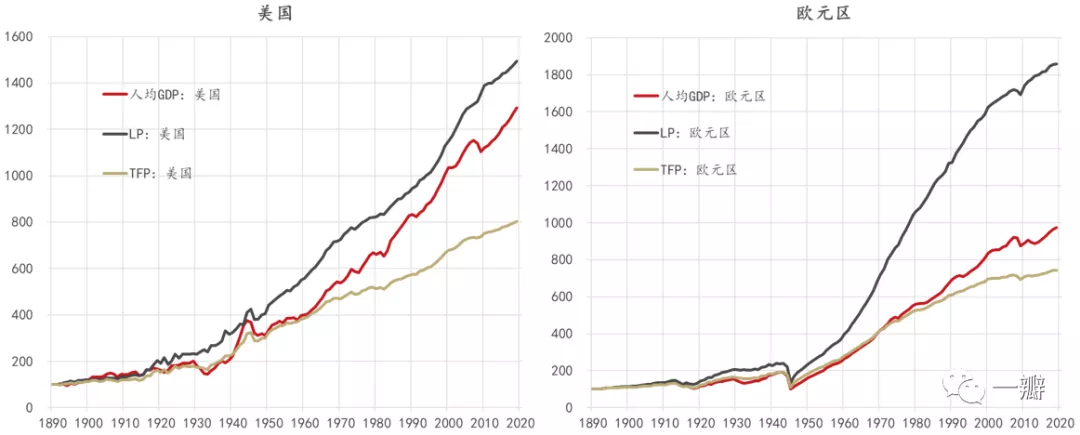

第дәҢж¬Ўе·Ҙдёҡйқ©е‘Ҫд»ҘжқҘпјҢдёҚеҗҢеӣҪ家дәәеқҮGDPгҖҒLPе’ҢTFPзҡ„зҙҜз§Ҝеўһй•ҝдёҚе°ҪзӣёеҗҢпјҲеӣҫ2пјүгҖӮд»ҘдәҢжҲҳдёәеҲҶз•ҢпјҢжӯӨеүҚзҡ„и¶ӢеҠҝиҫғдёәеҗҢжӯҘпјҢжӯӨеҗҺеҮәзҺ°дәҶеҲҶеІ”гҖӮдёүиҖ…е‘ЁжңҹпјҲжҲ–жіўеҠЁпјүдёҠеҲҷжІЎжңүиҝҷж ·еҲҶжҳҺзҡ„йҳ¶ж®өжҖ§зү№еҫҒпјҢж¶Ёи·Ңзҡ„ж—¶й—ҙеҲҶеёғе’Ңе№…еәҰиҫғдёәдёҖиҮҙгҖӮеҸҜд»Ҙжӣҙжё…жҷ°ең°зЎ®и®ӨпјҢдәҢжҲҳеҗҺзҡ„йқһеҮЎзҡ„з»ҸжөҺеўһй•ҝдё»иҰҒжҳҜз”ұз”ҹдә§зҺҮзҡ„еӨ§е№…жҸҗеҚҮеёҰжқҘзҡ„гҖӮ

иҝ‘130е№ҙжқҘпјҢLPзҙҜз§Ҝеўһй•ҝзҡ„жҺ’еҗҚдёәпјҡж—Ҙжң¬пјҲ47еҖҚпјүгҖҒжі•еӣҪпјҲ24еҖҚпјүгҖҒеҫ·еӣҪпјҲ15еҖҚпјүгҖҒзҫҺеӣҪпјҲ15еҖҚпјүе’ҢиӢұеӣҪпјҲ10еҖҚпјүпјӣTFPзҙҜз§Ҝеўһй•ҝзҡ„жҺ’еҗҚдёәпјҡжі•еӣҪпјҲ11еҖҚпјүгҖҒзҫҺеӣҪпјҲ8еҖҚпјүгҖҒж—Ҙжң¬пјҲ7.8еҖҚпјүгҖҒеҫ·еӣҪпјҲ6еҖҚпјүе’ҢиӢұеӣҪпјҲ4еҖҚпјүпјӣдәәеқҮGDPзҙҜз§Ҝеўһй•ҝзҡ„жҺ’еҗҚдёәпјҡж—Ҙжң¬пјҲ25еҖҚпјүгҖҒзҫҺеӣҪпјҲ13еҖҚпјүгҖҒжі•еӣҪпјҲ11еҖҚпјүгҖҒеҫ·еӣҪпјҲ9еҖҚпјүе’ҢиӢұеӣҪпјҲ7еҖҚпјүпјӣ20дё–зәӘ60е№ҙд»Јд»ҘеүҚпјҢжүҖжңүеӣҪ家дәәеқҮGDPдёҺTFPзҡ„еўһй•ҝиҪЁиҝ№йғҪй«ҳеәҰйҮҚеҸ пјҢжі•еӣҪеҲҷдёҖзӣҙжҢҒз»ӯиҮід»ҠпјҢ欧е…ғеҢәдҪңдёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“дёҖзӣҙжҢҒз»ӯеҲ°20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈдёӯжңҹгҖӮжӣІзәҝд№Ӣй—ҙзҡ„еҲҶеІ”дё»иҰҒдҪ“зҺ°дёәLPе’ҢTFPзҡ„еҲҶеІ”пјҢиҖҢдәәеқҮGDPдҪңдёәз»“жһңеҲҷеұ…дәҺдёӯй—ҙдҪҚзҪ®гҖӮд»Һж ҮеҮҶеўһй•ҝж ёз®—еҮәеҸ‘еҸҜзҹҘпјҢLPе’ҢдәәеқҮGDPж¶Ёе№…й«ҳдәҺTFPзҡ„еҸҜеҪ’еӣ дәҺиө„жң¬ж·ұеҢ–жҲ–дәәеҠӣиө„жң¬зҡ„жҸҗеҚҮпјҲиҸІе°”жҷ®ж–ҜпјҢ2021пјҢp.57пјүгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеўһй•ҝж ёз®—ж–№жі•жң¬иә«д№ҹеӯҳеңЁзјәйҷ·пјҢз»“жһңеҸҜиғҪеӣ дёәи®ЎйҮҸж–№жі•жҲ–ж•°жҚ®еҸЈеҫ„иҖҢдёҚеҗҢгҖӮ

еӣҫ2пјҡдәәеқҮGDPгҖҒLPе’ҢTFPиө°еҠҝзҡ„еӣҪйҷ…жҜ”иҫғпјҲ1890е№ҙ=100пјү

ж•°жҚ®жқҘжәҗпјҡlongterm productivity databaseпјҢ笔иҖ…з»ҳеҲ¶гҖӮ

зҗҶи®әдёҠпјҢеҸҜд»Ҙе°ҶеҠіеҠЁдёҺиө„жң¬дёӨз§Қз”ҹдә§иҰҒзҙ зҡ„иҙЁйҮҸд»ҺLPдёӯеҲҶзҰ»еҮәжқҘпјҢиҝӣиҖҢж ёз®—еҲӣж–°еҜ№еўһй•ҝзҡ„е®һйҷ…еҪұе“ҚгҖӮBergeau et al.пјҲ2016пјүйҖүеҸ–17дёӘOECDеӣҪ家дёәж ·жң¬пјҢд»Ҙ1890-2013е№ҙдёәиҖғеҜҹжңҹпјҢд»ҘеҠіеҠЁе№ҙйҫ„еҠӣдәәеҸЈзҡ„еҸ—ж•ҷиӮІе№ҙйҷҗиЎЎйҮҸеҠіеҠЁзҡ„иҙЁйҮҸпјҢд»Ҙиө„жң¬зү©е“Ғзҡ„дҪҝз”Ёе№ҙйҷҗиЎЎйҮҸиө„жң¬зҡ„иҙЁйҮҸпјҢеҸ‘зҺ°дәҢиҖ…еҜ№з»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„иҙЎзҢ®йғҪжҳҜжҳҫи‘—зҡ„пјҢдҪҶеҠіеҠЁиҙЁйҮҸзҡ„иҙЎзҢ®зҺҮжҳҫи‘—иө„жң¬иҙЁйҮҸгҖӮж•ҙдҪ“иҖҢиЁҖпјҢйҷӨж—Ҙжң¬д»ҘеӨ–зҡ„16дёӘOECDеӨ§еӣҪдёӯпјҢеҠіеҠЁе’Ңиө„жң¬иҙЁйҮҸиҰҒзҙ еҜ№еҠіеҠЁз”ҹдә§зҺҮзҡ„иҙЎзҢ®зҺҮеҗҲи®ЎдҪҺдәҺ50%гҖӮ

еҲӣж–°дјҡйҷҚдҪҺеҚ•дҪҚзү©иҙЁиө„жң¬зҡ„д»·ж јпјҢжҸҗй«ҳиө„жң¬зҡ„иҫ№йҷ…дә§еҮәе’ҢеҠіеҠЁз”ҹдә§зҺҮгҖӮеҠіеҠЁиҠӮзәҰеһӢжҠҖжңҜиҝӣжӯҘдјҡжҸҗй«ҳиө„жң¬жңүжңәжһ„жҲҗпјҢжҺЁеҠЁиө„жң¬ж·ұеҢ–пјҢдҪҶдёҚдёҖе®ҡйғҪдҪ“зҺ°еңЁTFPдёҠгҖӮйқўеҜ№20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈејҖеҗҜзҡ„ICTйқ©е‘ҪпјҢзҙўжҙӣеңЁ1987е№ҙиҜҙеҲ°пјҡвҖңдҝЎжҒҜжҠҖжңҜдә§дёҡж— еӨ„дёҚеңЁпјҢиҖҢе®ғеҜ№з”ҹдә§зҺҮпјҲTFPж„Ҹд№үдёҠпјүзҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁеҚҙеҫ®д№Һе…¶еҫ®вҖқвҖ”вҖ”вҖңзҙўжҙӣжӮ–и®әвҖқгҖӮзӣҙеҲ°20дё–зәӘ90е№ҙд»Јд»ҘеҗҺпјҢиӢұеӣҪе’ҢзҫҺеӣҪзҡ„TFPж•°жҚ®дёӯжүҚжңүжё©е’ҢеҠ йҖҹзҡ„иҝ№иұЎгҖӮ

дёҖдёӘд»ӨдәәдёҚе®үзҡ„дәӢе®һжҳҜпјҢTFPеўһйҖҹиҮӘ20дё–зәӘ70е№ҙд»Јд»ҘжқҘжҳҫи‘—ж”ҫзј“пјҢICTйқ©е‘ҪеҸӘеёҰжқҘдәҶжё©е’Ңзҡ„еӨҚиӢҸпјҢеҠҝиғҪжҳҫи‘—ејұдәҺдёүеӣӣеҚҒе№ҙд»ЈжҲ–дә”е…ӯеҚҒе№ҙд»ЈгҖӮдёӨдёӘеёёи§Ғзҡ„и§ЈйҮҠжҳҜпјҡ

пјҲ1пјүжҜҸ次科жҠҖйқ©е‘Ҫдёӯд»ЈиЎЁжҖ§йҖҡз”ЁжҠҖжңҜзҡ„ж•°йҮҸе’ҢжҖ§иҙЁдёҚеҗҢпјҢеә”з”ЁиҢғеӣҙеҸҠе…¶жүҖеёҰеҠЁзҡ„жҠ•иө„规模йғҪжңүеҢәеҲ«гҖӮвҖңиҷҪ然第дёүж¬Ўе·Ҙдёҡйқ©е‘ҪпјҲICTйқ©е‘ҪпјүжҳҜйқ©е‘ҪжҖ§зҡ„пјҢдҪҶдёҺж”№еҸҳдёҖеҲҮзҡ„第дәҢж¬Ўе·Ҙдёҡйқ©е‘ҪзӣёжҜ”пјҢе®ғзҡ„еҪұе“ҚеҸӘеңЁдәә们жҙ»еҠЁзҡ„жңүйҷҗиҢғеӣҙеҶ…иў«ж„ҹеҸ—еҲ°пјҢжңүдәӣдёӘдәәж¶Ҳиҙ№ж”ҜеҮәзұ»еҲ«еҮ д№Һж„ҹеҸ—дёҚеҲ°ICTйқ©е‘Ҫзҡ„еҪұе“ҚпјҢеҢ…жӢ¬иҙӯд№°еңЁе®¶ж¶Ҳиҙ№зҡ„и§Ҷйў‘е’ҢеӨ–еҮәе°ұйӨҗгҖҒжңҚиЈ…е’ҢйһӢеӯҗгҖҒжұҪиҪҰе’Ңи®©жұҪиҪҰ移еҠЁзҡ„зҮғжІ№гҖҒ家具гҖҒ家具用е“Ғе’Ңз”өеҷЁгҖӮвҖқпјҲжҲҲзҷ»пјҢ2018пјҢp.554пјүд»Һ1987-2015е№ҙзҫҺеӣҪеҲҶиЎҢдёҡзҡ„TFPзҙҜи®Ўеўһй•ҝзҡ„жғ…еҶөжқҘзңӢпјҢITиЎҢдёҡж¶Ёе№…иҫҫ13еҖҚпјҢдҪҶйҖҡдҝЎгҖҒйҮ‘иһҚгҖҒиғҪжәҗгҖҒйӣ¶е”®иЎҢдёҡд»…дёә2-3еҖҚпјҢеҸҜи§ҒITйқ©е‘Ҫзҡ„вҖңиғҪйҮҸеңҲвҖқжҳҜжңүйҷҗзҡ„пјҲеҚҡеҗүжҙӣеӨ«пјҢ2021aпјүгҖӮ笔иҖ…и®ӨдёәпјҢеңЁж•°еӯ—еҢ–гҖҒжҷәиғҪеҢ–е’ҢдёҮзү©дә’иҒ”зҡ„и¶ӢеҠҝдёӢпјҢж•°жҚ®жҲҗдёәж–°зҡ„з”ҹдә§иҰҒзҙ е·Із»ҸеҸ–еҫ—е…ұиҜҶпјҢICTйқ©е‘Ҫзҡ„еҪұе“ҚеҸҜиғҪдјҡжңүжүҖжҳҫзҺ°гҖӮ

пјҲ2пјүдәҢжҲҳз»“жқҹеҗҺиҮі70е№ҙд»ЈпјҢиҘҝж–№дё»иҰҒеӣҪ家пјҲе°Өе…¶жҳҜ欧йҷҶеӣҪ家е’Ңж—Ҙжң¬пјүз»ҸжөҺзҡ„й«ҳеўһй•ҝдё»иҰҒжҳҜз”ұдәҺзҫҺеӣҪжҠҖжңҜзҡ„еӨ–жәўй©ұеҠЁзҡ„пјҢз»ҸиҝҮ30еӨҡе№ҙзҡ„иҝҪиө¶пјҢжЁЎд»ҝзҡ„з©әй—ҙжҳҫ著收зӘ„пјҢвҖңиҝҪиө¶зәўеҲ©вҖқжёҗиЎҢжёҗиҝңгҖӮе®һиҜҒиҜҒжҚ®д№ҹиЎЁжҳҺпјҢTFPеүҚжІҝи·қзҰ»пјҲеҗ„еӣҪTFPдёҺдё–з•ҢжңҖй«ҳж°ҙе№ізҡ„TFPд№Ӣе·®пјүдёҺTFPеўһй•ҝзҺҮе‘ҲжӯЈзӣёе…іе…ізі»пјҲиҸІе°”жҷ®ж–ҜпјҢ2021пјҢp.62пјүгҖӮ

дё–з•Ңз»ҸжөҺиғҪеҗҰйҮҚж–°еӣһеҲ°дәҢжҲҳеҗҺзҡ„вҖңй»„йҮ‘ж—¶д»ЈвҖқпјҢе…ій”®й—®йўҳжҳҜпјҡвҖңжңӘжқҘиғҪеӨҹпјҲеҮәзҺ°пјүеӘІзҫҺиҝҮеҺ»зҡ„дјҹеӨ§еҸ‘жҳҺеҗ—пјҹвҖқвҖңеӘІзҫҺвҖқзҡ„ж ҮеҮҶе°ұжҳҜеәҰйҮҸеҲӣж–°е’ҢжҠҖжңҜеҸҳйқ©еҪұе“Қзҡ„ж ҮеҮҶз»ҸжөҺжҢҮж ҮвҖ”вҖ”TFPеўһй•ҝзҺҮгҖӮеҜ№жӯӨпјҢжҠҖжңҜд№җи§Ӯдё»д№үиҖ…дёҺжӮІи§Ӯдё»д№үиҖ…еҗ„жү§е·ұи§ҒгҖӮзӯ”жЎҲжҲ–и®ёиҝҳиҰҒзӯүеҲ°10е№ҙеҗҺгҖҒ20е№ҙеҗҺз”ҡиҮіжӣҙд№…жүҚиғҪжҸӯжҷ“гҖӮ

жҲ–许并йқһITеҲӣж–°дёҚеӨҹдјҹеӨ§пјҢиҖҢжҳҜе®ғж”№йҖ дј з»ҹдә§дёҡзҡ„иғҪеҠӣеҸ—еҲ¶зәҰгҖӮеҲӣж–°еҜ№дј з»ҹдә§дёҡзҡ„ж”№йҖ иғҪеҠӣпјҢйҷӨдәҶеҸ—жҠҖжңҜиҮӘиә«еұһжҖ§еҪұе“Қд№ӢеӨ–пјҢиҝҳдҫқиө–дәҺдј з»ҹйғЁй—Ёзҡ„еёӮеңәз»“жһ„гҖҒдҪ“еҲ¶жңәеҲ¶еҸҳйқ©е’Ңж”ҝзӯ–еҜјеҗ‘зӯүгҖӮд»…дҫқиө–еёӮеңәзҡ„иҮӘеҸ‘秩еәҸпјҢз»ҸжөҺз»“жһ„еҫҲеҸҜиғҪдјҡеҮәзҺ°жүҖи°“зҡ„вҖңйІҚиҺ«е°”з—…вҖқпјҲBaumol's diseaseпјүвҖ”вҖ”иҝӣжӯҘйғЁй—Ёзҡ„ж•ҲзҺҮи¶Ҡй«ҳпјҢеҒңж»һйғЁй—Ёзҡ„зӣёеҜ№жҲҗжң¬еҸҠе…¶еңЁдә§еҮәдёӯзҡ„д»Ҫйўқд№ҹи¶Ҡй«ҳгҖӮжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠпјҢеӣҪж°‘з»ҸжөҺдёӯеҲ¶йҖ дёҡеҚ жҜ”зҡ„дёӢж»‘е’ҢжңҚеҠЎдёҡеҚ жҜ”зҡ„жҸҗеҚҮе°ұжҳҜдёҖз§ҚвҖңйІҚиҺ«е°”з—…вҖқгҖӮиҝҷдёҺеұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№д»·ж јдёӯжңҚеҠЎпјҲеҰӮж•ҷиӮІгҖҒеҢ»з–—зӯүпјүд»·ж јзҡ„дёҠеҚҮе’Ңе·ҘдёҡеҲ¶жҲҗе“Ғд»·ж јзҡ„дёӢйҷҚзӣёеҜ№еә”гҖӮ

вҖңйІҚиҺ«е°”з—…вҖқзҡ„еҺҹж„ҸжҳҜд»ҺзӣёеҜ№жҲҗжң¬зҡ„и§’еәҰжқҘиҜҙзҡ„пјҢиҝҳеҸҜд»ҺзӣёеҜ№д»·ж јзҡ„и§’еәҰйҮҚж–°йҳҗиҝ°гҖӮд»ҺжҲҗжң¬еҠ жҲҗзҡ„д»·ж јеҪўжҲҗжңәеҲ¶дёҠиҖҢиЁҖпјҢиҝҷдёӨиҖ…жҳҜзӯүд»·зҡ„гҖӮеҒҮи®ҫиҝӣжӯҘйғЁй—ЁжҳҜй«ҳеәҰз«һдәүзҡ„пјҢеҒңж»һйғЁй—ЁжҳҜеһ„ж–ӯпјҲжҲ–еҜЎеӨҙеһ„ж–ӯпјүзҡ„гҖӮиҝӣжӯҘйғЁй—Ёзҡ„вҖң常规еҢ–еҲӣж–°вҖқпјҲйІҚиҺ«е°”пјҢ2017пјүе’Ңж•ҲзҺҮзҡ„жҸҗеҚҮдјҡеҺӢжҠ‘дә§е“Ғд»·ж јпјҢеҜјиҮҙ收е…ҘгҖҒеҲ©ж¶Ұе’ҢеҠіеҠЁиҖ…жҠҘй…¬жҢҒз»ӯдёӢйҷҚгҖӮеҒңж»һйғЁй—ЁеҸҚиҖҢеҸҜд»ҘеҲ©з”Ёй«ҳе®ҡд»·иғҪеҠӣиҺ·еҸ–й«ҳеҲ©ж¶Ұе’Ңй«ҳеҠіеҠЁжҠҘй…¬гҖӮд»ҺиҖҢеҮәзҺ°еҠіеҠЁеҠӣд»ҺиҝӣжӯҘйғЁй—Ёеҗ‘еҒңж»һйғЁй—ЁиҪ¬з§»зҡ„зҺ°иұЎгҖӮиҝӣжӯҘйғЁй—ЁзӣёеҜ№д»·ж јзҡ„дёӢйҷҚе’ҢдәәжүҚзҡ„жөҒеӨұдјҡиҝӣдёҖжӯҘеҜјиҮҙеҲӣж–°еҠЁиғҪзҡ„иЎ°з«ӯгҖӮиҝҷдёҖжҒ¶жҖ§еҫӘзҺҜиҰҒзӯүеҲ°иҝӣжӯҘйғЁй—Ёзҡ„еҲӣж–°зҺҮдёӢйҷҚеҲ°дёҺеҒңж»һйғЁй—Ёзӣёзӯүж—¶жүҚдјҡз»“жқҹпјҲеҚҡеҗүжҙӣеӨ«пјҢ2021aпјүгҖӮиҝҷж„Ҹе‘ізқҖпјҢеҒңж»һйғЁй—ЁеҶіе®ҡдәҶеҲӣж–°е’Ңз”ҹдә§зҺҮзҡ„еқҮиЎЎж°ҙе№ігҖӮжң¬иҙЁдёҠпјҢиҝҷд№ҹжҳҜдёҖз§Қйқһе®Ңе…Ёз«һдәүеҜјиҮҙзҡ„вҖңеҠЈеёҒй©ұйҖҗиүҜеёҒвҖқзҺ°иұЎгҖӮ

вҖңйІҚиҺ«е°”з—…вҖқе’ҢвҖңеҚҡеҗүжҙӣеӨ«еҫӘзҺҜвҖқ并дёҚжҳҜжҷ®йҒҚзҺ°иұЎгҖӮеҠЁжҖҒжқҘиҜҙпјҢиҝӣжӯҘйғЁй—ЁдёҺеҒңж»һйғЁй—ЁдјҡйҡҸзқҖеҲӣж–°дёҚж–ӯиҝӯд»ЈвҖ”вҖ”еҪ“дёӢзҡ„дј з»ҹйғЁй—ЁжҳҜиҝҮеҺ»зҡ„иҝӣжӯҘйғЁй—ЁпјҢеҪ“дёӢзҡ„иҝӣжӯҘйғЁй—ЁжңӘжқҘд№ҹдјҡеҸҳдёәдј з»ҹйғЁй—ЁгҖӮеҪ“иҝӣжӯҘйғЁй—ЁиҺ·еҫ—дәҶе®ҡд»·жқғпјҢ收е…ҘгҖҒеҲ©ж¶Ұе’ҢеҠіеҠЁжҠҘй…¬зҡ„жөҒеҗ‘еҸҜиғҪдјҡеҮәзҺ°еҸҚиҪ¬гҖӮе·Ҙиө„зҗҶи®әи®ӨдёәпјҢеҠіеҠЁжҠҘй…¬зӯүдәҺеҠіеҠЁзҡ„иҫ№йҷ…дә§еҮәд»·еҖјгҖӮеҸӘиҰҒз”ҹдә§зҺҮзҡ„жҸҗй«ҳе№…еәҰеӨ§дәҺдә§е“Ғд»·ж јзҡ„дёӢйҷҚе№…еәҰпјҢеҠіеҠЁжҠҘй…¬е°ұдјҡйҡҸзқҖж•ҲзҺҮеҗҢжӯҘдёҠеҚҮгҖӮиҝҷдёҺе®һиҜҒж•°жҚ®жҳҜзӣёз¬Ұзҡ„гҖӮе·Ҙиө„иЎҢдёҡеҲҶеёғзҡ„е…ЁзҗғжҖ§зү№еҫҒдәӢе®һжҳҜпјҢеҲ¶йҖ дёҡе·Ҙиө„ж•ҙдҪ“дёҠй«ҳдәҺжңҚеҠЎдёҡпјҢиҝҷз¬ҰеҗҲеҲ¶йҖ дёҡз”ҹдә§зҺҮзӣёеҜ№иҫғй«ҳзҡ„зү№еҫҒгҖӮе…¶дёӯпјҢITиЎҢдёҡзҡ„е·Ҙиө„еңЁеҲ¶йҖ дёҡеҪ“дёӯеҸҲеӨ„дәҺдёҠжёёпјҢиҝҷдёҺITиЎҢдёҡзҡ„й«ҳз”ҹдә§зҺҮд№ҹеҢ№й…ҚгҖӮ

иҝҷдёҖеҢ№й…ҚзҺ°иұЎиҝҳдҪ“зҺ°еңЁеҢәеҹҹдёҠпјҢж— и®әжҳҜеңЁдёҖеӣҪеҶ…йғЁпјҢиҝҳжҳҜеңЁдёҚеҗҢеӣҪ家д№Ӣй—ҙпјҢеңЁеҲӣж–°е’Ңж–°з»ҸжөҺжҙ»еҠӣй«ҳзҡ„еӣҪ家жҲ–еҢәеҹҹпјҢй«ҳ收е…ҘдәәзҫӨзҡ„еҲҶеёғеҫҖеҫҖд№ҹжҜ”иҫғйӣҶдёӯпјҢеҰӮзҫҺеӣҪзҡ„зЎ…и°·гҖҒеҚ°еәҰзҡ„зҸӯеҠ зҪ—е°”е’ҢдёӯеӣҪзҡ„й•ҝдёүи§’гҖҒзҸ дёүи§’зӯүгҖӮйҒ“зҗҶеҫҲе®№жҳ“зҗҶи§ЈпјҢеҲӣж–°жң¬е°ұжҳҜиҺ·еҸ–еёӮеңәеҠҝеҠӣе’Ңе®ҡд»·жқғзҡ„жңүж•ҲйҖ”еҫ„пјҢиҖҢдј з»ҹйғЁй—ЁеёёеёёеҲ©з”ЁеңЁдҪҚдјҳеҠҝжҺ’ж–ҘеҲӣж–°иҖ…пјҢд»Ҙз»ҙжҠӨе®ҡд»·жқғе’ҢеёӮеңәд»ҪйўқгҖӮеҺҶеҸІз»ҸйӘҢиЎЁжҳҺпјҢжҺ’ж–ҘеҲӣж–°иҺ·еҫ—зҡ„дјҳеҠҝжҳҜжҡӮж—¶зҡ„гҖӮвҖңпјҲеҲӣж–°пјүиҝҷз§Қз«һдәүеҶІеҮ»зҡ„并дёҚжҳҜзҺ°еӯҳдјҒдёҡзҡ„зӣҲеҲ©з©әй—ҙе’Ңдә§еҮәиғҪеҠӣпјҢиҖҢжҳҜе®ғ们зҡ„еҹәзЎҖе’Ңз”ҹе‘ҪгҖӮвҖқпјҲзҶҠеҪјзү№пјҢ1947пјҢp.84пјү

2021е№ҙ9жңҲ26ж—ҘпјҢеҲҳй№ӨеүҜжҖ»зҗҶеңЁд№Ңй•Үдё–з•Ңдә’иҒ”зҪ‘еӨ§дјҡдёҠз§°пјҢиҰҒвҖңдҝқжҠӨе…¬е№із«һдәүе’ҢжҺЁеҠЁеҲӣж–°пјҢеҗҲзҗҶз•Ңе®ҡж•°еӯ—дә§жқғпјҢе…ӢжңҚвҖҳйІҚиҺ«е°”з—…вҖҷе’ҢвҖҳж•°еӯ—йёҝжІҹвҖҷпјҢе®һзҺ°еҢ…е®№жҖ§еўһй•ҝвҖқгҖӮжӯЈеңЁжҺЁиЎҢзҡ„й’ҲеҜ№дә’иҒ”зҪ‘е№іеҸ°зҡ„еҸҚеһ„ж–ӯж”ҝзӯ–пјҢжӯЈжҳҜдёәдәҶйҳІжӯўеҮәзҺ°вҖңйІҚиҺ«е°”з—…вҖқпјҢжңүеҠ©дәҺжұӮеҸҳзҡ„дј з»ҹдә§дёҡжӣҙеҝ«йҖҹең°жӢҘжҠұдә’иҒ”зҪ‘гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҸҚеһ„ж–ӯд№ҹдёҚиғҪд»…еҒңз•ҷеңЁдә’иҒ”зҪ‘зӯүеҮәз»ҸжөҺйғЁй—ЁпјҢеә”иҜҘжңүйҖүжӢ©жҖ§ең°гҖҒжёҗиҝӣең°жҺЁе№ҝеҲ°дј з»ҹйғЁй—ЁпјҢеј•е…Ҙз«һдәүжңәеҲ¶пјҢжү“з ҙвҖңеҚҡеҗүжҙӣеӨ«еҫӘзҺҜвҖқгҖӮеҸӘжңүеҪ“еҲӣж–°жҲҗдёәе®ҡд»·жқғзҡ„жңҖжңүж•ҲйҖ”еҫ„ж—¶пјҢдјҒдёҡ家们еҜ№еҲӣж–°жүҚдјҡи¶Ӣд№ӢиӢҘй№ңгҖӮ

дјҒдёҡ家зІҫзҘһе’Ңиө„жәҗеңЁз”ҹдә§жҖ§е’Ңйқһз”ҹдә§жҖ§пјҲеҜ»з§ҹпјүиЎҢдёәд№Ӣй—ҙиҝӣиЎҢй…ҚзҪ®зҡ„ж–№ејҸпјҢе…ій”®еңЁдәҺеҲ¶еәҰи®ҫи®ЎгҖӮвҖңеҰӮжһңеҲ¶еәҰе®үжҺ’дёҚе·§е°ҶжӣҙеӨҡзҡ„жҠҘй…¬еҹәдәҺдәҶеӨ§иғҶзҡ„еҜ»з§ҹжҙ»еҠЁпјҢжҲ–з ҙеқҸжҖ§жҙ»еҠЁвҖҰвҖҰиҖҢе°Ҷиҫғе°‘зҡ„жҠҘй…¬з»ҷдәҲдәҶз”ҹдә§жҖ§зҡ„еҲӣж–°жҙ»еҠЁпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙйў„ж–ҷдёҖдёӘз»ҸжөҺдёӯзҡ„дјҒдёҡ家иө„жәҗе°Ҷиў«й…ҚзҪ®еңЁжӣҙе…·з”ҹдә§жҖ§зҡ„дәӢдёҡд№ӢеӨ–гҖӮвҖқпјҲйІҚиҺ«е°”пјҢ2016пјүдјҒдёҡ家并дёҚеӨ©з„¶е…·жңүеҲӣж–°иҒҢиғҪпјҢиҖҢжҳҜеёӮеңәз«һдәүиҝ«дҪҝе…¶еҲӣж–°гҖӮеңЁеһ„ж–ӯжҲ–йј“еҠұеҜ»з§ҹзҡ„еёӮеңәзҺҜеўғдёӢпјҢдјҒдёҡ家зҡ„еҲӣж–°еҫҲеҸҜиғҪжҳҜйқһз”ҹдә§жҖ§зҡ„гҖӮ

еҢәеҲҶеҲӣж–°е’ҢеҲӣж–°зҡ„еӨ–йғЁжҖ§пјҲжҲ–еӨ–жәўпјүжҳҜжңүд»·еҖјзҡ„гҖӮдёҖиҲ¬и®ӨдёәпјҢеҗҺиҖ…еҜ№зҺ°д»Јз»ҸжөҺеўһй•ҝе’Ңдәәж°‘з”ҹжҙ»ж°ҙе№ізҡ„жҸҗй«ҳзҡ„иҙЎзҢ®жӣҙеӨ§гҖӮж ҮеҮҶзҗҶи®әи®ӨдёәпјҢжңүжӯЈеӨ–йғЁжҖ§е•Ҷе“Ғзҡ„дҫӣз»ҷдёҺжӯЈеӨ–йғЁжҖ§зҡ„еӨ§е°Ҹиҙҹзӣёе…іпјҢеҚіжӯЈеӨ–йғЁжҖ§и¶ҠеӨ§зҡ„е•Ҷе“ҒпјҢе…¶дҫӣз»ҷи¶ҠеҸҜиғҪдҪҺдәҺеё•зҙҜжүҳжңҖдјҳж°ҙе№ігҖӮжҚўеҸҘиҜқиҜҙпјҢеҸӘжңүеҪ“жӯЈеӨ–йғЁжҖ§дёәйӣ¶пјҢеҲӣзҡ„дҫӣз»ҷжүҚжҳҜжңҖдјҳзҡ„гҖӮиҝҷж„Ҹе‘ізқҖпјҢеҲӣж–°жӯЈеӨ–йғЁжҖ§зҡ„зҰҸеҲ©иҙЎзҢ®дёҺеҲӣж–°дҫӣз»ҷдёҚи¶іеҜјиҮҙзҡ„зҰҸеҲ©жҚҹеӨұд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁдёҖз§Қжӣҝд»Је…ізі»гҖӮеҹәдәҺжӯӨпјҢж ҮеҮҶзҗҶи®әи®ӨдёәпјҢеә”иҜҘе……еҲҶдҝқжҠӨеҲӣж–°иҖ…зҡ„жқғеҲ©пјҢе°Ҷиҝҷз§ҚеӨ–йғЁжҖ§йҷҚеҲ°жңҖе°ҸпјҢжҲ–иҖ…е°Ҷе…¶еҶ…йғЁеҢ–гҖӮдҪҶд»Һе…ЁзӨҫдјҡзҰҸеҲ©зҡ„и§’еәҰзңӢпјҢеҰӮжһңеӨ–йғЁжҖ§зҡ„收зӣҠи¶іеӨҹеӨ§пјҢйӮЈд№ҲеҫҲеҸҜиғҪеӯҳеңЁдёҖдёӘеҗҲзҗҶзҡ„вҖңеӨ–жәўжҜ”дҫӢвҖқпјҲзӨҫдјҡ收зӣҠ/жүҖжңүиҖ…收зӣҠпјүеҢәй—ҙз¬ҰеҗҲеё•зҙҜжүҳ规еҲҷгҖӮйІҚиҺ«е°”еңЁгҖҠеҲӣж–°пјҡз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„еҘҮиҝ№гҖӢдёҖд№Ұдёӯд»ҺзҗҶи®әе’ҢеҺҶеҸІдёӨдёӘж–№йқўеҜ№жӯӨиҝӣиЎҢдәҶи®әиҜҒпјҢи®ӨдёәеҲӣж–°зҡ„еӨ–жәўжҜ”зҺҮзәҰдёә80%пјҢд№ҹзӣёеҪ“дәҺGDPзҡ„50%пјҲWolf E.пјҢ1997пјүгҖӮеҲӣж–°зҡ„еӨ–йғЁжҖ§дёҚд»…жңүжҖ»йҮҸеҗ«д№үпјҢд№ҹжңүеҲҶй…Қж„Ҹд№үгҖӮжһҒз«Ҝжғ…еҪўдёӢпјҢеҰӮжһңеӨ–йғЁжҖ§дёәйӣ¶пјҢд»ҠеӨ©зҡ„дё–з•Ңе°ҶжҳҜжһҒз«ҜдёҚе№ізӯүзҡ„пјҢеӨ§еӨҡж•°дәәзҡ„з”ҹжҙ»ж°ҙе№іеҸҜиғҪдёҺе·Ҙдёҡйқ©е‘ҪеүҚеҗҺе№¶ж— дёӨж ·гҖӮ

жІЎжңүзЎ®еҮҝзҡ„иҜҒжҚ®иЎЁжҳҺпјҢиҝҷз§ҚжӯЈеӨ–йғЁжҖ§йҳ»зўҚдәҶеҲӣж–°гҖӮдёҫдҫӢиҖҢиЁҖпјҢдёҺзҫҺеӣҪзҡ„дё“еҲ©жі•зӣёжҜ”пјҢж—Ҙжң¬зҡ„дё“еҲ©жі•еҜ№еҸ‘жҳҺиҖ…жҸҗдҫӣзҡ„дҝқжҠӨжҜ”иҫғе°‘пјҢиҝҷеўһеҠ дәҶж—Ҙжң¬еҲӣж–°зҡ„еӨ–жәўпјҢдҪҶиҝҷ并жңүеҪұе“Қж—Ҙжң¬жҲҗдёәжңҖе…·еҲӣж–°еҠӣзҡ„еӣҪ家д№ӢдёҖпјҢе…¶з ”еҸ‘жҠ•е…Ҙе’Ңдё“еҲ©з”іиҜ·ж•°йҮҸеқҮжҺ’еңЁдё–з•ҢеүҚеҲ—гҖӮиҝҷ并дёҚжҳҜиҜҙеҲӣж–°зҡ„еӨ–йғЁжҖ§е’ҢдҝқжҠӨеҲӣж–°иҖ…жқғзӣҠзҡ„й—®йўҳж— и¶іиҪ»йҮҚпјҢиҖҢжҳҜеә”иҜҘе…·дҪ“й—®йўҳе…·дҪ“еҲҶжһҗгҖӮжңҖе…ёеһӢзҡ„жЎҲдҫӢжҳҜзү№ж–ҜжӢүпјҢеңЁй©¬ж–Ҝе…Ӣе…¬ејҖзү№ж–ҜжӢүзҡ„жҠҖжңҜдё“еҲ©д№ӢеҗҺпјҢе…Ёзҗғз”өеҠЁиҪҰз”ҹдә§е•Ҷзҡ„жҠҖжңҜиғҪеҠӣе’Ңз”өеҠЁиҪҰзҡ„еёӮеңәжё—йҖҸзҺҮйғҪжҳҫи‘—жҸҗеҚҮпјҢиҖҢзү№ж–ҜжӢүеҚҙжҲҗдәҶжңҖеӨ§зҡ„еҸ—зӣҠиҖ…пјҢжҲҗдёәе…ЁзҗғжңҖеӨ§еёӮеҖјзҡ„жұҪиҪҰе“ҒзүҢгҖӮеҶҚжҜ”еҰӮеҫ®иҪҜзҡ„еҠһе…¬иҪҜ件пјҢиҷҪ然зӣ—зүҲзҡ„зӣӣиЎҢдҫөе®ідәҶе…¶е•ҶдёҡеҲ©зӣҠпјҢдҪҶиҝҷеҚҙеё®еҠ©еҫ®иҪҜзЎ®з«ӢдәҶеһ„ж–ӯең°дҪҚпјҢе°ҶжҪңеңЁз«һдәүиҖ…жҺ’йҷӨеңЁеёӮеңәд№ӢеӨ–гҖӮ

дј з»ҹи§Ӯеҝөи®ӨдёәпјҢеҲӣж–°зҡ„жүҖжңүиҖ…дјҡе……еҲҶеҲ©з”Ёдё“еҲ©жі•е’ҢдҝқеҜҶзӯүжүӢж®өзӢ¬еҚ жҠҖжңҜдҝЎжҒҜпјҢйҳІжӯўжҠҖжңҜеӨ–жәўгҖӮиҝҷжӯЈжҳҜдё“еҲ©жі•зҡ„еҲқиЎ·гҖӮдҪҶжҳҜпјҢз«һдәүе’ҢеҜ№еҲ©ж¶Ұзҡ„иҝҪжұӮиҝ«дҪҝдјҒдёҡиө°еҗ‘еҜ№з«ӢйқўпјҡиҮӘж„ҝең°дј ж’ӯжҠҖжңҜпјҢз”ҡиҮіеҢ…жӢ¬з«һдәүеҜ№жүӢпјҲйІҚиҺ«е°”пјҢ2016пјҢ第6гҖҒ7з« пјүгҖӮйҰ–е…ҲпјҢйҖҡиҝҮ收еҸ–дё“еҲ©иҙ№пјҢеҲӣж–°жң¬иә«е°ұжҲҗдәҶвҖңдёҖз§ҚеҚ“е°”дёҚеҮЎзҡ„дә§е“ҒвҖқпјҢдёҖдёӘйІңжҳҺзҡ„дҫӢеӯҗжҳҜпјҢеӯҳеңЁдёҖзұ»дјҒдёҡпјҢдё“й—Ёд»ҺдәӢеҲӣж–°е’ҢжҠҖжңҜи®ёеҸҜдәӨжҳ“пјӣе…¶ж¬ЎпјҢеҲӣж–°йўҶеҹҹзҡ„з«һдәүж—Ҙи¶ӢжҝҖзғҲпјҢжҠҖжңҜжӣҙж–°жҚўд»Јзҡ„йҖҹеәҰдёҚж–ӯжҸҗеҚҮпјҢе»әз«ӢзЁіе®ҡзҡ„вҖңжҠҖжңҜеҲҶдә«иҒ”зӣҹвҖқеҸҜеҶ…йғЁеҢ–жҠҖжңҜзҡ„еӨ–йғЁжҖ§пјҢиҺ·еҸ–дёҖе®ҡзҡ„еһ„ж–ӯдјҳеҠҝпјҢжҸҗй«ҳжҲҗе‘ҳзҡ„收зӣҠгҖӮйқһжҲҗе‘ҳдјҒдёҡеӣ жӯӨиў«зҪ®дәҺдёҚеҲ©еўғең°пјҢеҚҡејҲзҡ„зҗҶжҖ§йҖүжӢ©жҳҜжҲҗдёәиҒ”зӣҹзҡ„дёҖе‘ҳгҖӮжүҖд»ҘпјҢжҠҖжңҜиҪ¬з§»д№ҹжҳҜеёӮеңәзҡ„иҮӘеҸ‘秩еәҸпјҢе°Өе…¶жҳҜеҪ“жҠҖжңҜжҳҜдә’иЎҘиҖҢйқһжӣҝд»Је…ізі»зҡ„ж—¶еҖҷгҖӮжң¬иҙЁдёҠпјҢиҝҷе°ұжҳҜвҖңе…¬ең°зҡ„жӮІеү§вҖқй—®йўҳгҖӮ

|  зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°

зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°  2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў

2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ

дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ

д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё

еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶

е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶ иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү©

иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү© еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ

еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ–

жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ– еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ

еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ