马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

жІҲиҒ”ж¶ӣпјҲйҰҷжёҜеӨ§еӯҰдәҡжҙІе…Ёзҗғз ”з©¶йҷўй«ҳзә§з ”究е‘ҳгҖҒйҰҷжёҜиҜҒзӣ‘дјҡеүҚдё»еёӯпјү йҮ‘иһҚйЈҺеҗ‘иҪ¬еҸҳ

第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҳеҗҺпјҢи®ёеӨҡзӢ¬з«ӢеӣҪ家дёҚеҫ—дёҚзӯ№еҲ’еҰӮдҪ•дёәе…¬ж°‘жҸҗдҫӣжӣҙеҘҪзҡ„е·ҘдҪңе’Ңжӣҙдё°еҺҡзҡ„收е…ҘпјҢеҸ‘еұ•жҲҳз•Ҙд»ҺиҖҢеҸ—еҲ°дәә们关注гҖӮеҹәжң¬зҡ„жҖқжғіжөҒжҙҫжңүдёүз§ҚгҖӮ

йҰ–е…ҲжҳҜеҸ—дәҡеҪ“В·ж–ҜеҜҶеҗҜеҸ‘иҖҢиҗҢз”ҹзҡ„ж–°иҮӘз”ұдё»д№үзҡ„иҮӘз”ұеёӮеңәе“ІеӯҰпјҢз»Ҹз”ұеёғйӣ·йЎҝжЈ®жһ—дҪ“зі»гҖҒеӣҪйҷ…иҙ§еёҒеҹәйҮ‘з»„з»Үе’Ңдё–з•Ң银иЎҢзӯүжңәжһ„е»әз«ӢиҖҢеӨҮеҸ—жҺЁеҙҮгҖӮ

第дәҢз§ҚеҸ—еҲ°еҚ°еәҰз”ҳең°е®¶ж—Ҹе’ҢдёҖдәӣжӢүзҫҺдәәеЈ«йқ’зқҗпјҢиҝҷдёҖжөҒжҙҫејәи°ғиҮӘеҠӣжӣҙз”ҹзҡ„еҗҢж—¶пјҢдё»еј иҫ…д№Ӣд»ҘиҝӣеҸЈжӣҝд»Јзҡ„е·ҘдёҡеҢ–жҲҳз•ҘгҖӮ

ж—Ҙжң¬дәәеҫ—еҲ°зҫҺеӣҪж”ҜжҢҒпјҢжҺўзҙўеҮә第дёүжқЎйҒ“и·ҜпјҢеҚіеҲ¶йҖ дёҡеҮәеҸЈжЁЎејҸпјҢдёңдәҡеӣҪ家еҫӘе…¶е…ҲдҫӢпјҢйғҪеҸ–еҫ—дәҶе·ЁеӨ§жҲҗеҠҹгҖӮ

йҮ‘иһҚзҗҶи®әзҡ„еҲӣж–°д№ҹжҳҜз”ұзҫҺеӣҪдәәжүҖеј•йўҶгҖӮжңҖе…·еҪұе“ҚеҠӣзҡ„жҳҜж јеҲ©е’ҢиӮ–еңЁгҖҠйҮ‘иһҚзҗҶи®әдёӯзҡ„иҙ§еёҒгҖӢпјҲ1959пјүдёӯеҜ№йҮ‘иһҚж·ұеҢ–зҗҶи®әзҡ„з ”з©¶пјҢиҖҢиҝҷеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҸ—еҲ°з»ҹи®ЎеӯҰ家йӣ·и’ҷеҫ·В·жҲҲеҫ·еҸІеҜҶж–ҜеҜ№зҫҺеӣҪеӮЁи“„е’ҢйҮ‘иһҚдёӯд»ӢжүҖеҒҡз ”з©¶зҡ„еҪұе“ҚпјҢеҢ…жӢ¬д»–еҸ‘иЎЁзҡ„зҫҺеӣҪдёҖзі»еҲ—еӣҪ家иө„дә§иҙҹеҖәиЎЁпјҢиҙ§еёҒе’ҢйҮ‘иһҚдёҚиғҪи„ұзҰ»е®һдҪ“з»ҸжөҺгҖӮ

20дё–зәӘ70е№ҙд»ЈжңҖе…·еҪұе“ҚеҠӣзҡ„йҮ‘иһҚз ”з©¶жҳҜзҪ—зәіеҫ·В·йәҰйҮ‘еҶңзҡ„гҖҠз»ҸжөҺеҸ‘еұ•дёӯзҡ„иҙ§еёҒдёҺиө„жң¬гҖӢпјҲ1973пјүгҖӮ1971е№ҙпјҢеҪ“зҫҺе…ғдёҺй»„йҮ‘и„ұй’©пјҢжө®еҠЁжұҮзҺҮе’ҢиҮӘз”ұеёӮеңәз»ҸжөҺеӨ§иЎҢе…¶йҒ“пјҢд№ҹдёәйҖҡиғҖйЈҺйҷ©гҖҒдҝЎиҙ·жү©еј е’ҢйҮ‘иһҚеҚұжңәжү“ејҖдәҶеӨ§й—ЁгҖӮ1978е№ҙпјҢз»ҸжөҺеҸІеӯҰ家жҹҘе°”ж–ҜВ·йҮ‘еҫ·дјҜж јеңЁд»–е…ідәҺзҫҺеӣҪдё»еҜјзҡ„еӣҪйҷ…йҮ‘иһҚдҪ“зі»дёӢпјҢеӣҪеҶ…иҙ§еёҒдёҺйҮ‘иһҚж”ҝзӯ–д№Ӣй—ҙе…ізі»зҡ„дјҹеӨ§и‘—дҪңдёӯпјҢд»ҘвҖңзӢӮзғӯгҖҒжҒҗж…ҢдёҺеҙ©зӣҳвҖқжқҘиӯҰйҶ’дё–дәәгҖӮ

иҜ·жіЁж„ҸпјҢйҮ‘иһҚзҗҶи®әе’Ңе®һи·өдё»иҰҒеӣҙз»•зҫҺеӣҪзҡ„йҮ‘иһҚиҝҗдҪңзҗҶи®әеұ•ејҖгҖӮеңЁеӨҡжһҒдё–з•ҢдёӯпјҢйЈҺеҗ‘еҸҜиғҪдјҡеҸ‘з”ҹиҪ¬еҸҳгҖӮ

дёҠдё–зәӘ70е№ҙд»ЈпјҢдәҡжҙІйҮ‘иһҚд»Қд»ҘеҪ“ең°й“¶иЎҢдёҡдёәеҹәзЎҖиҝҗдҪңпјҢиҜёеӨҡиӢұеӣҪ银иЎҢгҖҒжұҮ丰银иЎҢпјҢиҝҳжңүжёЈжү“银иЎҢпјҢйғҪеңЁиҜҘең°еҢәжӢҘжңүжңҖеӨ§и§„жЁЎзҡ„еҲҶж”Ҝжңәжһ„зҪ‘з»ңпјҢдё»иҰҒд»ҺдәӢиҙёжҳ“иһҚиө„дёҡеҠЎгҖӮе°Ҫз®Ўж—Ҙжң¬зҡ„银иЎҢеңЁиҜҘең°еҢәе®һеҠӣжңҖејәпјҢдҪҶе®ғ们主иҰҒеңЁеӣҪеҶ…д»ҺдәӢз»ҸиҗҘгҖӮиҠұ旗银иЎҢзӯүзҫҺеӣҪ银иЎҢпјҢи·ҹйҡҸжң¬еӣҪи·ЁеӣҪе…¬еҸёзҡ„и„ҡжӯҘпјҢд№ҹејҖе§ӢеңЁиҜҘең°еҢәжү©еӨ§з»ҸиҗҘпјҢдёәзҫҺе…ғдёҡеҠЎжҸҗдҫӣдҫҝеҲ©гҖӮе®ғ们з«һйҖҗе…¬еҸёй“¶иЎҢдёҡеҠЎгҖҒеӨ–жұҮдәӨжҳ“е’Ңз§Ғдәә银иЎҢдёҡеҠЎзӯүйўҶеҹҹпјҢиҖҢиӢұеӣҪе’ҢдёҖдәӣдәҡжҙІжң¬ең°й“¶иЎҢеҚҙеҜ№иҝҷдәӣйўҶеҹҹжңӘдәҲйҮҚи§ҶгҖӮйҡҸзқҖдәҡжҙІеӣӣе°Ҹйҫҷеҙӣиө·пјҢеҪ“ең°е…¬еҸёејҖе§Ӣжӣҙж·ұиһҚе…ҘеӣҪйҷ…иҙёжҳ“пјҢд№ҹйңҖиҰҒзҫҺе…ғгҖӮ

еҲ°дёҠдё–зәӘ80е№ҙд»ЈпјҢж—Ҙжң¬з»ҸжөҺеўһй•ҝиҫҫеҲ°йЎ¶еі°пјҢе…¶еҜ№еӨ–з»ҸжөҺжү©еј зҡ„жӯҘдјҗжңӘжӯўжӯҘдәҺдәҡжҙІеӣӣе°ҸйҫҷеёӮеңәпјҢд№ҹејҖе§Ӣеҗ‘дәҡжҙІеӣӣе°ҸиҷҺз»ҸжөҺдҪ“пјҲ马жқҘиҘҝдәҡгҖҒжі°еӣҪгҖҒиҸІеҫӢе®ҫе’ҢеҚ°еәҰе°јиҘҝдәҡпјүжҠ•иө„пјҢеӣ дёәйӮЈйҮҢжңүе»үд»·зҡ„еҠіеҠЁеҠӣпјҢдёңдәҡең°еҢәе°ұжӯӨеҸҳеҫ—жӣҙдёәеӣҪйҷ…еҢ–гҖӮ

1985е№ҙвҖңе№ҝеңәеҚҸи®®вҖқзӯҫзҪІеҗҺпјҢж—Ҙе…ғејҖе§ӢеҚҮеҖјпјҢж—Ҙжң¬иө„жң¬еҠ йҖҹеӨ–жөҒпјҢдҝғжҲҗйҰҷжёҜжҲҗдёәж–°е…ҙзҡ„еҢәеҹҹйҮ‘иһҚдёӯеҝғгҖӮеҪ“зҹіжІ№е’ҢеӨ©з„¶ж°”з”ҹдә§еҠ йҖҹпјҢдё”жЈ•жҰҲжІ№е’Ңз”өеӯҗ组件еҮәеҸЈд№ҹе®һзҺ°еўһй•ҝпјҢ马жқҘиҘҝдәҡжҲҗдёәж–°е…ҙиӮЎзҘЁеёӮеңәзҡ„е® е„ҝгҖӮиӢұеӣҪжҠ•иө„银иЎҢеҰӮе·ҙжһ—银иЎҢгҖҒжҖЎеҜҢеҹәйҮ‘пјҲJardine FlemingпјүпјҢд»ҘеҸҠдёҖ家新йҰҷжёҜжҠ•иө„дјҒдёҡзҷҫеҜҢеӢӨпјҲPeregrineпјүпјҢйғҪеңЁиӮЎзҘЁеёӮеңәе’Ңе…ұеҗҢеҹәйҮ‘йўҶеҹҹжү¬еҗҚз«ӢдёҮпјҢдёәйҰҷжёҜеӨ§дәЁд»¬жҸҗдҫӣиһҚиө„д»Ҙ收иҙӯиӢұеӣҪе…¬еҸёгҖӮ

еңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢйҡҸзқҖж—Ҙжң¬й“¶иЎҢзҡ„дҫӣеә”й“ҫиҪ¬з§»еҲ°жі°еӣҪгҖҒ马жқҘиҘҝдәҡеҸҠе…¶д»–ең°еҢәпјҢж—Ҙжң¬й“¶иЎҢжҲҗдёәж—Ҙжң¬еҲ¶йҖ дёҡеҺӮе•ҶеҸҠе…¶жң¬ең°дҫӣеә”е•Ҷзҡ„иһҚиө„жё йҒ“гҖӮйҹ©еӣҪеҲ¶йҖ е•Ҷд№ҹеӨ§дёҫеҖҹиҙ·д»Ҙжү©еӨ§еёӮеңәд»ҪйўқгҖӮдёҺжөҒеҠЁжҖ§еўһеҠ еҗҢжӯҘпјҢж•ҙдёӘдәҡжҙІзҡ„жҲҝең°дә§еёӮеңәд№ҹ蓬еӢғеҸ‘еұ•иө·жқҘгҖӮеҪ“80е№ҙд»ЈжӢүдёҒзҫҺжҙІеҖәеҠЎеҚұжңәжҡҙеҸ‘ж—¶пјҢе…ЁзҗғжҠ•иө„иҖ…йғҪе°ҶжіЁж„ҸеҠӣиҪ¬еҗ‘дёңдәҡгҖӮ欧жҙІй“¶иЎҢд№ҹиҝңйҒ“иө¶жқҘпјҢеҸӮдёҺдәҡжҙІз»ҸжөҺеўһй•ҝзӣӣдёҫгҖӮ

еңЁдәҡжҙІж–°иҙўеҜҢеҗёеј•дёӢпјҢзҫҺеӣҪзҡ„дјҳз§ҖжҠ•иө„银иЎҢй«ҳзӣӣгҖҒж‘©ж №еЈ«дё№еҲ©е’ҢзҫҺжһ—пјҢд№ҹеңЁдёңдәҡеҚ жҚ®дёҖеёӯд№Ӣең°гҖӮеҜҢиҫҫзӯүиө„дә§з®ЎзҗҶе…¬еҸёд№ҹеҸ–еҫ—жҲҗеҠҹпјҢеҗ‘дәҡжҙІдёӯдә§йҳ¶зә§жҠ•иө„иҖ…й”Җе”®е…ұеҗҢеҹәйҮ‘гҖӮдәҡжҙІеҶізӯ–иҖ…жІЎжңүеҸҠж—¶ејҖеҸ‘жңәжһ„жҠ•иө„иҖ…еёӮеңәпјҢд»ҺиҖҢж— жі•иҺ·еҫ—еәһеӨ§дәәеҸЈеёҰжқҘзҡ„еӮЁи“„зәўеҲ©гҖӮй•ҝжңҹзҡ„жңәжһ„еҹәйҮ‘еҰӮеҗҢвҖңеӨҮиғҺвҖқпјҢжң¬еҸҜд»Ҙзј“еҶІеҗҺжқҘзҡ„1997е№ҙдәҡжҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәгҖӮ

иў«еҝҪи§Ҷзҡ„жҲҳз•Ҙй”ҷй…Қ

еӨ§еӨҡж•°и§ӮеҜҹ家йғҪжІЎжңүжіЁж„ҸеҲ°пјҢдәҡжҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәжҳҜ第дёҖж¬ЎзҺ°д»Је…ЁзҗғйҮ‘иһҚеҚұжңәгҖӮ1991е№ҙпјҢеҜ№еҶІеҹәйҮ‘з»ҸзҗҶд№”жІ»В·зҙўзҪ—ж–ҜиҝӣиЎҢдәҶ10дәҝзҫҺе…ғзҡ„иӢұй•‘жҠ•жңәж“ҚдҪңгҖӮ1994е№ҙпјҢеўЁиҘҝе“ҘеҸ‘з”ҹйҮ‘иһҚеҚұжңәпјҢеҪ“ж—¶жҜ”зҙўеңЁеӨ§йҮҸиө„жң¬еӨ–жөҒзҡ„иғҢжҷҜдёӢжҖҘеү§иҙ¬еҖјгҖӮвҖңеҘ—еҲ©дәӨжҳ“вҖқдҪҝжҠ•жңәиҖ…иғҪеӨҹеҲ©з”ЁеҲ©зҺҮе·®пјҢжҠјжіЁдёӯеӨ®й“¶иЎҢдјҡз»ҙжҢҒеӣәе®ҡжұҮзҺҮжҲ–иҒ”зі»жұҮзҺҮпјҢд»ҘдёҖз§Қиҙ§еёҒеӨ§йҮҸдёҫеҖәпјҢеңЁй«ҳжқ жқҶеҹәзЎҖдёҠжҠ•иө„дәҺеҸҰдёҖз§Қиҙ§еёҒгҖӮеҪ“他们еҲӨж–ӯиҜҘжұҮзҺҮе°ҶеӨұе®Ҳж—¶пјҢе°ұдјҡеҒҡз©әеҪ“ең°иҙ§еёҒе’Ңиө„дә§пјҢиҮӘе·ұеҸ‘дәҶеӨ§иҙўпјҢжңүж—¶еҚҙдјҡеј•еҸ‘зі»з»ҹжҖ§еҚұжңәгҖӮ

дәҡжҙІдҫӣеә”й“ҫзҡ„дёҖдёӘйҮҚеӨ§ејұзӮ№жҳҜпјҢе®ғд»ҘзҫҺе…ғдёәеҹәзЎҖиҝҗиҗҘпјҢеҚҙйҖҡиҝҮж—Ҙе…ғдҝЎиҙ·жқҘиҺ·еҸ–иө„йҮ‘гҖӮжі°еӣҪе°ұжҳҜж—Ҙжң¬жҠ•иө„е’ҢдҝЎиҙ·зҡ„е…ёеһӢеҸ—зӣҠиҖ…пјҢеҪ“ең°дәәеҲ©з”ЁжөҒе…Ҙзҡ„иө„йҮ‘жқҘжҠ•иө„иӮЎзҘЁе’ҢжҲҝең°дә§пјҢйҖҡиҝҮжҸҗй«ҳиө„дә§д»·ж јжқҘеҒҝиҝҳгҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘеәһж°ҸйӘ—еұҖпјҢдёҚж–ӯдёҫеҖәзӣҙеҲ°еӨ§иҖҢдёҚиғҪеҖ’гҖӮдјҒдёҡйғЁй—Ёйҷ·е…ҘдәҶеҖҹеҖәзӢӮжҪ®пјҢдҪҶеҸӘиҰҒиө„дә§жіЎжІ«жҢҒз»ӯжү©еј пјҢжҜҸдёӘдәәйғҪдјҡиҺ·еҲ©гҖӮзӢӮж¬ўе‘ҠдёҖж®өиҗҪеҗҺпјҢжІЎдәәиғҪеҒҝиҝҳеҫ—дәҶзҫҺе…ғеҖәеҠЎпјҢиө„дә§жіЎжІ«д№ҹе°ұйҡҸеҚіиў«еҲәз ҙгҖӮжңҖз»ҲдёҚиүҜеҖҹж¬ҫдәәжӢ–жӯ»дәҶж•ҲзӣҠдёҚдҪізҡ„йҮ‘иһҚе…¬еҸёеҸҠе…¶иғҢеҗҺзҡ„银иЎҢ家гҖӮ

дәҡжҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәзҡ„еҮәзҺ°жҳҜдёүйҮҚй”ҷй…Қеӣ зҙ еҸ еҠ зҡ„з»“жһңвҖ”вҖ”ж—¶й—ҙй”ҷй…ҚгҖҒеӨ–жұҮй”ҷй…ҚгҖҒиӮЎзҘЁдёҺжқ жқҶпјҲеҖәеҠЎ/жқғзӣҠпјүй”ҷй…ҚгҖӮдәҡжҙІе…¬еҸёз”ЁзҹӯжңҹеҖҹиҙ·жқҘеҒҡй•ҝжңҹжҠ•иө„гҖӮ他们еҖҹе…ҘеӨ–жұҮж—¶и®Өе®ҡжұҮзҺҮе°ҶдҝқжҢҒзЁіе®ҡгҖӮ他们еҠ дәҶйқһеёёй«ҳзҡ„жқ жқҶпјҢеӣ дёәиө„дә§жқғзӣҠжҜ”еҖәеҠЎиҰҒиҙөеҫ—еӨҡпјҢ并且他们дёҚжғізңӢеҲ°е…¬еҸёжҺ§еҲ¶жқғж—ҒиҗҪдәҺеӨ–дәәгҖӮжі°й“ўиҙ¬еҖјж—¶пјҢз»“жһңе°ұжҳҜдёҖеңәе®ҢзҫҺйЈҺжҡҙпјҢеӣ дёәжі°еӣҪ银иЎҢжІЎжңүи¶іеӨҹзҡ„еӨ–жұҮеӮЁеӨҮжқҘе®ҲжҠӨжұҮзҺҮгҖӮ

йҖҡиҝҮжҸҗеҚҮеҲ©зҺҮд»ҘжҚҚеҚ«иҙ§еёҒпјҢеҚҙеҜјиҮҙиӮЎеёӮеҙ©зӣҳпјҢиҝӣиҖҢеҲәз ҙиө„дә§жіЎжІ«гҖӮжүҖжңүдәәйғҪеёҢжңӣйҖҡиҝҮзҫҺе…ғжқҘиҺ·еҫ—еәҮжҠӨпјҢдҪҶдҪңдёәзҫҺе…ғж“ҚдҪңзҡ„жңҖеҗҺиҙ·ж¬ҫдәәзҡ„зҫҺиҒ”еӮЁпјҢеҚҙдёҚж„ҝж–Ҫд»ҘжҸҙжүӢпјҢзӣҙеҲ°1998е№ҙеҪўеҠҝеҸҳеҫ—жё…жҷ°пјҢеҰӮжһңд»»з”ұдәҡжҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәеӨұжҺ§пјҢзҫҺеӣҪд№ҹе°ҶйҒӯж®ғгҖӮ

еӣҪйҷ…иҙ§еёҒеҹәйҮ‘з»„з»Үиў«иҰҒжұӮжҸҗдҫӣж•‘еҠ©ж—¶пјҢ他们иҝҳжІЎжңүж„ҸиҜҶеҲ°дәҡжҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәжҳҜдёҖеңәиҝһй”ҒеҚұжңәпјҢеӣ дёәжі°еӣҪзҡ„йҮ‘иһҚеҚұжңәи§ҰеҸ‘дәҶеҚ°еәҰе°јиҘҝдәҡзҡ„еҚұжңәпјҢ马жқҘиҘҝдәҡе’Ңйҹ©еӣҪд№ҹж·ұйҷ·жіҘж·–пјҢиҝӣиҖҢеҜ№йҰҷжёҜдә§з”ҹдәҶеҶІеҮ»гҖӮжӯӨеӨ–пјҢеүҠеҮҸйў„з®—иөӨеӯ—е’Ңиҙ¬еҖјзҡ„дј з»ҹж“ҚдҪңпјҢеҸӘдјҡжҒ¶еҢ–йҖҡиҙ§зҙ§зј©пјҢеӣ дёәиҙўж”ҝж”ҜеҮәиў«еҺӢзј©пјҢеҠ еү§дәҶжөҒеҠЁжҖ§зҹӯзјәгҖӮд»ҺеҝғзҗҶдёҠеҲҶжһҗпјҢеӣҪйҷ…иҙ§еёҒеҹәйҮ‘з»„з»Үд»ҚеңЁжҸҗеҖЎејҖж”ҫиө„жң¬иҙҰжҲ·пјҢи§Ҷе…¶дёәе®ҳж–№ж”ҝзӯ–гҖӮеҸӘиҰҒз»ҸжөҺдёҠзҡ„жӯЈз»ҹи§Ӯеҝөд»ҚеӣҝдәҺиҮӘз”ұеёӮеңәпјҢе°ұеҮ д№Һж— жі•еҪўжҲҗе…ұеҗҢи®ӨиҜҶвҖ”вҖ”еңЁиө„дә§иҙҹеҖәиЎЁеӯҳеңЁдёҘйҮҚзјәйҷ·зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеёӮеңәеҠӣйҮҸеҰӮдҪ•йҖ жҲҗдәҶеӨ§з ҙеқҸгҖӮ

еӨ§дј—еӘ’дҪ“е°ҶжҢҮиҙЈзҡ„з„ҰзӮ№еҜ№еҮҶеҜ№еҶІеҹәйҮ‘жҠ•жңәиҖ…пјҢдҪҶдёҖеҚҠзҡ„иө„йҮ‘еӨ–жөҒе®һйҷ…жәҗдәҺж—Ҙжң¬й“¶иЎҢеүҠеҮҸдәҶзҫҺе…ғеӨҙеҜёпјҢеӣ дёәж—Ҙжң¬еӣҪеҶ…еёӮеңәзҡ„иҙ·ж¬ҫжҚҹеӨұпјҢеҜјиҮҙе…¶иө„дә§иҙҹеҖәиЎЁеҗҢж ·иӢҰдәҺиө„жң¬дёҚи¶ігҖӮз”ұдәҺзҫҺе…ғеҖҹж¬ҫдәәж— жі•еҒҝиҝҳиҙ·ж¬ҫпјҢжүҖжңүдәәдёәдәҶдәүжҠўзҫҺе…ғпјҢйғҪеҮәе”®жң¬еӣҪиҙ§еёҒпјҢеҜјиҮҙжөҒеҠЁжҖ§йқһеёёзҙ§еј пјҢеҲ©зҺҮд№ҹеә”еЈ°дёҠжө®гҖӮиө„жң¬еӨ–йҖғиҝңжҜ”жҢҒжңүиў«й«ҳдј°зҡ„еҪ“ең°иҙ§еёҒиө„дә§жӣҙжңүеҲ©еҸҜеӣҫпјҢеёӮеңәдҝЎеҝғд№ҹеҸҳеҫ—ж— д»Һдҝ®еӨҚгҖӮ

жҒҗж…Ңз»“жқҹе‘ҠдёҖж®өиҗҪеҗҺпјҢи®ёеӨҡеӨ§йўқеҖҹж¬ҫдәәд»Ҙе·ЁйўқжҠҳжүЈиҙӯеӣһдәҶ他们зҡ„еҖәеҠЎгҖӮ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢиҝҳеӯҳеңЁз¬¬еӣӣз§ҚжҲҳз•Ҙй”ҷй…ҚпјҢеҚіеёӮеңәе·ІеҸҳеҫ—ж·ұеәҰзӣёдә’иҒ”зі»е’Ңзӣёдә’дҫқеӯҳпјҢдҪҶжң¬ең°дјҒдёҡгҖҒ银иЎҢгҖҒйҮ‘иһҚзӣ‘з®Ўжңәжһ„пјҢз”ҡиҮіеӣҪйҷ…иҙ§еёҒеҹәйҮ‘з»„з»ҮжҲ–дё–з•Ң银иЎҢпјҢйғҪжІЎиғҪж„ҸиҜҶеҲ°иҝҷдәӣеёӮеңәе’Ңе•ҶдёҡжЁЎејҸж №жң¬дёҚеҸҜжҢҒз»ӯпјҢжңҖз»Ҳеҝ…然д»ҘеҚұжңә收еңәгҖӮжӯЈеҰӮжҲ‘еңЁжӢҷи‘—гҖҠеҚҒе№ҙиҪ®еӣһпјҡд»ҺдәҡжҙІеҲ°е…Ёзҗғзҡ„йҮ‘иһҚеҚұжңәгҖӢпјҲ2009е№ҙпјүдёӯжүҖжҸӯзӨәзҡ„йӮЈж ·пјҢйҮ‘иһҚеҚұжңәзҡ„ж №жәҗд»Қ然жҳҜж”ҝжІ»гҖӮеҰӮжһңж—ўеҫ—еҲ©зӣҠйӣҶеӣўжҺ§еҲ¶зқҖж”ҝжІ»иө°еҗ‘пјҢеҲҷе…¶еҝғеҝөжүҖеҸҠеҸӘжңүе®ҲжҲҗпјҢиҖҢдёҚдјҡйҮҮеҸ–йў„йҳІжҖ§зӣ‘з®ЎжҺӘж–ҪпјҢжҜҸдёӘдәәйғҪе°Ҷж»‘еҗ‘еҚұжңәгҖӮ

еңЁ2007/2009е№ҙе…ЁзҗғйҮ‘иһҚеҚұжңәдёӯпјҢеҗҢж ·зҡ„й”ҷиҜҜеҶҚж¬ЎеҮәзҺ°гҖӮеҪјж—¶еҸ‘иҫҫеӣҪ家没жңүи®ӨиҜҶеҲ°е…¶йҮ‘иһҚзі»з»ҹжқ жқҶж•Ҳеә”еҲ°дәҶдҪ•з§ҚзЁӢеәҰпјҢжӣҙжІЎжңүж„ҸиҜҶеҲ°е…¶йҮ‘иһҚдҪ“зі»еҪјжӯӨзҙ§еҜҶиҒ”зі»еҲ°дҪ•з§ҚзЁӢеәҰгҖӮзҫҺеӣҪдәәеңЁж¬Ўиҙ·еҚұжңәдёӯдҪҺдј°дәҶиҙӘе©Әзҡ„зЁӢеәҰе’Ңжқ жқҶ规模пјҢеҚҙиҝ…з–ҫең°дёә银иЎҢйҮҚж–°жіЁиө„гҖӮ欧жҙІдәәд»ҘдёәиҝҷеңәеҚұжңәдё»иҰҒжҳҜзҫҺеӣҪзҡ„й—®йўҳпјҢеҚҙеҝҳи®°дәҶжҳҜ他们зҡ„银иЎҢеҖҹе…ҘзҫҺе…ғ并дёәе…¶иҙӯе…Ҙзҡ„зҫҺеӣҪиЎҚз”ҹе“ҒжҸҗдҫӣиө„йҮ‘гҖӮд№ӢеҗҺпјҢеҚ—欧еҖәеҠЎеҚұжңәзҲҶеҸ‘пјҢжҡҙйңІеҮәеӣәе®ҡжұҮзҺҮеҲ¶еәҰд№ӢдёҚе ӘдёҖеҮ»пјҢиөӨеӯ—еӣҪе®¶ж— жі•йҖҡиҝҮиҙ¬еҖјиҙ§еёҒжқҘж‘Ҷи„ұеҚұжңәгҖӮеҢ—欧зӣҲдҪҷеӣҪ家еҲҷжӢ’з»қжҸҙеҠ©е…¶д»–иөӨеӯ—жҲҗе‘ҳеӣҪпјҢйҷӨйқһеҗҺиҖ…жңүиҠӮжөҒд№ӢдёҫпјҢз»“жһң欧жҙІйҮ‘иһҚеҚұжңәзҡ„жҢҒз»ӯж—¶й—ҙи¶…иҝҮдәҶжүҖжңүдәәзҡ„йў„жңҹгҖӮ

иҖҢ欧зӣҹжң¬иә«е№¶дёҚжҳҜдёҖдёӘеӨ§еёӮеңәпјҢе®ғжҳҜдёҖдёӘе°ҸеӣҪиҒ”зӣҹжҲҗдёҖдёӘеӨ§еёӮеңәпјҢдҪҶжҳҜжІЎжңүз»ҹдёҖзҡ„иӮЎзҘЁеёӮеңәгҖҒ银иЎҢдҪ“зі»гҖҒиҙўж”ҝдҪ“зі»пјҢеҜјиҮҙдёҖеҮәзҺ°еҚұжңәе°ұеҮәзҺ°дёүдёӘй”ҷй…ҚпјҢ然еҗҺ第еӣӣдёӘжҲҳз•Ҙд№ҹй”ҷй…ҚдәҶгҖӮ

еҸҜд»ҘиҜҙпјҢ21дё–зәӘзҡ„еүҚеҚҒе№ҙй—ҙпјҢзҫҺеӣҪе’Ң欧жҙІеә”еҜ№еҚұжңәиҖҢйҮҮеҸ–зҡ„йҮ‘иһҚж”№йқ©гҖҒзӣ‘з®Ўж”№йқ©е®Ңе…ЁзҠҜдәҶеӨ§й”ҷпјҢеҹәжң¬жІЎжңүи§ЈеҶіж ёеҝғй—®йўҳгҖӮз”ЁеӨ®иЎҢеҚ°й’һзҘЁжқҘи§ЈеҶіиҝҮеәҰжқ жқҶпјҢеҜјиҮҙеҲ©зҺҮжҺҘиҝ‘йӣ¶пјҢиҝӣиҖҢеҠ еү§зӨҫдјҡдёҚе…¬пјҢжңүй’ұдәәжӣҙжңүй’ұпјҢдҝғеҸ‘иө„дә§жіЎжІ«пјҢеҠ д№Ӣ科жҠҖеҜ№йҮ‘иһҚдј з»ҹеұһжҖ§зҡ„ж”№еҸҳпјҲд»ҘеүҚеҸ‘иЎҢиҙ§еёҒжҳҜж”ҝеәңзҡ„зү№жқғпјҢзҺ°еңЁж•°з Ғиҙ§еёҒзҡ„жөҒиЎҢж„Ҹе‘ізқҖз§ҒдәәйғЁй—ЁеҸҜд»ҘеҲӣйҖ иҙ§еёҒпјҢиҝӣиҖҢдҫҝеҲ©дәҶйҖғзЁҺгҖҒйҖғйҒҝзӣ‘з®ЎпјүгҖӮ

еӨ§еӣҪеҚҡејҲдёӯзҡ„йҮ‘иһҚжҲҳз•Ҙ

еҪ“еүҚпјҢдё–з•Ңиҝӣе…ҘдәҶ21дё–зәӘ第дёүдёӘеҚҒе№ҙпјҢжҲ‘们дёҖе®ҡиҰҒзңӢжё…жҘҡпјҢйҮ‘иһҚй”ҷй…Қзҡ„е•ҶдёҡжЁЎејҸ究з«ҹй”ҷеңЁе“ӘйҮҢпјҢиҮӘиә«зҡ„зӣІзӮ№еңЁе“ӘйҮҢгҖӮеңЁеӨ§еӣҪзҡ„еҚҡејҲд№ӢдёӯпјҢеҰӮдҪ•еҲ©з”Ёиҙ§еёҒжүӢж®өгҖҒйҮ‘иһҚжҲҳз•ҘжқҘе·©еӣәиҮӘиә«зҡ„дјҳеҠҝгҖӮ

иҖҢзҺ°е®һдёӯпјҢдёҠиҝ°жүҖжңүеӣӣдёӘй”ҷй…Қеӣ зҙ 并жңӘиў«ж¶ҲйҷӨгҖӮжң¬иҙЁдёҠпјҢжңҖдјҳз§ҖгҖҒжңҖе…Ҳиҝӣзҡ„зӣ‘з®Ўжңәжһ„е’Ңж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡиҖ…еҮ д№ҺйғҪдёҚдәҶи§Је…¶йҮ‘иһҚеёӮеңәд№Ӣй—ҙзӣёдә’иҒ”зі»еҲ°дҪ•з§ҚзЁӢеәҰгҖӮдҪҶжІЎиҝҮеӨҡд№…пјҢ他们еҸ‘зҺ°дәҶйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–пјҢеҚіеӨ®иЎҢжү©еӨ§иө„дә§иҙҹеҖә表并еҲӣйҖ вҖңйӯ”еҠӣиҙ§еёҒвҖқгҖӮиҝҷдёӘи§ЈеҶіж–№жЎҲжҳҜйҖҡиҝҮеўһеҠ еҖәеҠЎпјҢд»Ҙжё…зҗҶиҝҮеӨҡеҖәеҠЎпјҢиҝҷжң¬иҙЁжҳҜеҠ еӨ§дәҶеҖәеҠЎжқ жқҶпјҢеҜјиҮҙеҲ©зҺҮи·ҢиҮіеҺҶеҸІжңҖдҪҺж°ҙе№іпјҢиҝҳйҖ жҲҗдәҶиө„дә§жіЎжІ«е№¶еҠ еү§зӨҫдјҡдёҚе№ізӯүгҖӮд»ҠеӨ©зҡ„ж”ҝжІ»еҚұжңәпјҢдҫҝеңЁйӮЈж—¶ж’ӯдёӢдәҶз§ҚеӯҗгҖӮ

ж”ҝ客们й”ҷеӨұдәҶжҺЁиЎҢж”№йқ©зҡ„й»„йҮ‘жңәдјҡпјҢеӣ дёәдёӯеӨ®й“¶иЎҢејҖз»ҷ他们дёҖеј з©әзҷҪж”ҜзҘЁпјҢдҪҝе…¶иҪ»жқҫи„ұиә«гҖӮеӨ§е®¶йғҪйЎәж°ҙжҺЁиҲҹпјҢдё”жІҫжІҫиҮӘе–ңгҖӮзӣҙеҲ°2016е№ҙпјҢдёҠжј”дәҶиӢұеӣҪи„ұ欧зҡ„дёҖ幕пјҢиҝҳжңүзү№жң—жҷ®еҪ“йҖүзҫҺеӣҪжҖ»з»ҹпјҢд»ҘеҸҠж°‘зІ№дё»д№үеҙӣиө·гҖӮеңЁж”ҝжІ»еҲҶжӯ§зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢиҪҜејұзҡ„ж”ҝеәңеҸӘеҘҪдҫқйқ дёӯеӨ®й“¶иЎҢвҖңдёҚжғңдёҖеҲҮвҖқзҡ„жҺӘж–ҪжқҘз»ҙжҢҒз»ҸжөҺиҝҗиҪ¬пјҢдҪҶз»ҸжөҺеўһй•ҝдёҚеҖјдёҖжҸҗпјҢе°ұдёҡеўһй•ҝжӣҙжҳҜдёҚе ӘгҖӮ然еҗҺеңЁ2020е№ҙеҮәзҺ°дәҶз–«з—…еӨ§жөҒиЎҢгҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢжҲ‘们иә«йҷ·ж”ҝжІ»гҖҒеҢ»з–—е’Ңз»ҸжөҺиҝҷдёүйҮҚеҚұжңәпјҢйӣӘдёҠеҠ йңңзҡ„жҳҜеҮәзҺ°дәҶз ҙеқҸжҖ§жҠҖжңҜиҝӣжӯҘе’ҢдёҘйҮҚзҡ„ж°”еҖҷеҸҳеҢ–й—®йўҳгҖӮең°зјҳж”ҝжІ»еұҖеҠҝд№ҹйқһеёёзҙ§еј пјҢдёҚиҝҮиҝҷдёҖзӮ№е°ҶйҡҸзқҖжӢңзҷ»ж”ҝеәңиҝ‘жңҹдёҠд»»иҖҢжңүжүҖзј“е’ҢгҖӮеҚідҪҝејҖеҸ‘еҮәдәҶз–«иӢ—пјҢз–«з—…еӨ§жөҒиЎҢзҡ„й«ҳеі°д»ҚжңӘз»“жқҹпјҢиҖҢи®ёеӨҡз»ҸжөҺдҪ“еҚҙе·Ійҷ·е…ҘдәҶдёҘйҮҚеӣ°еўғгҖӮз–«з—…еӨ§жөҒиЎҢеҠ йҖҹдҝғжҲҗдәә们зҡ„жҙ»еҠЁиҪ¬з§»дёҠзәҝпјҢи®ёеӨҡе·Ҙдәәе’Ңе°ҸеһӢдјҒдёҡж №жң¬жІЎжңүиғҪеҠӣеңЁзәҝз»ҸиҗҘпјҢиҝҷеҠ ж·ұдәҶж•°еӯ—йёҝжІҹгҖӮеҗҢж—¶пјҢжҲ‘们жӯЈеңЁз»ҸеҺҶжңүи®°еҪ•д»ҘжқҘжңҖзғӯзҡ„е№ҙд»ҪпјҢиҝҷж„Ҹе‘ізқҖж°”еҖҷеҸҳеҢ–е°ҶеӮ¬з”ҹжӣҙеӨҡиҮӘ然зҒҫе®іпјҢд»ҘеҸҠз—…жҜ’жҲ–з–ҫз—…жҡҙеҸ‘гҖӮ

и§ӮеҜҹзҫҺеӣҪз–«жғ…д№ӢеҗҺзҡ„иЎЁзҺ°пјҢеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°дёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„еӨ§и¶ӢеҠҝвҖ”вҖ”еӨ§ж”ҝеәңгҖҒеӨ§е№іеҸ°пјҢдёӨдёӘйғҪжҳҜеһ„ж–ӯзҡ„жҖӘиғҺгҖӮеҰӮжһңе®Ңе…Ёйқ еӨ§е№іеҸ°гҖҒйқ 科жҠҖеһ„ж–ӯж•ҙдёӘеёӮеңәпјҢжҺ§еҲ¶е…Ёйқўзҡ„дҝЎжҒҜпјҢз«һдәүе°ҶеҸ—еҲ°еЁҒиғҒ

еҪ“еүҚе”ҜдёҖе…·жңүзҒөжҙ»жҖ§пјҢиғҪеӨҹеҶіе®ҡж·ұжёҠиҝҳжҳҜз”ҹеӯҳд№Ӣеўғзҡ„жңәжһ„жҳҜдёӯеӨ®й“¶иЎҢгҖӮдҪҶжҳҜеӨ®иЎҢзҡ„иө„дә§иҙҹеҖәиЎЁе·Із»ҸеҚ е…Ёзҗғзҡ„60пј…пјҢж—Ҙжң¬еӨ®иЎҢиө„дә§иҙҹеҖәиЎЁе·Із»ҸеҚ еӣҪ家GDP120пј…пјҢзҫҺеӣҪе·Із»Ҹд»Һ40пј…ж¶ЁеҲ°60пј…пјҢдё”жҜҸе№ҙйғҪеңЁеҝ«йҖҹжү©еј гҖӮиҖҢйӣ¶еҲ©зҺҮдёӢпјҢиҙ§еёҒд»·ж јдёҚеҶҚиғҪе®һзҺ°иө„жәҗзҡ„жңүж•Ҳй…ҚзҪ®пјҢжңҖз»Ҳзҡ„й…ҚзҪ®пјҢйқ зҡ„жҳҜиҙўж”ҝпјҢдёҚжҳҜйқ еҲ©зҺҮпјӣж•ЈжҲ·жҠ•иө„иҖ…жӯЈеңЁж’Өеӣһеӯҳж¬ҫе’ҢеҖәеҲёе№¶иҪ¬з§»еҲ°жҠ•жңәжҖ§иӮЎзҘЁпјҢиҖҢиӮЎзҘЁд»·ж јзҡ„дј°еҖјд»Ҙд»»дҪ•ж ҮеҮҶиЎЎйҮҸйғҪе·ІеӨ„дәҺй«ҳдҪҚгҖӮ

иҮҙеҠӣдәҺз ”з©¶еӨҚжқӮжҖ§зҡ„科еӯҰ家еҹғйҮҢе…ӢВ·жӢңеӣ йңҚе…Ӣи®ӨдёәпјҢгҖҠиҙўеҜҢзҡ„иө·жәҗгҖӢпјҲ2007е№ҙпјүжҳҜдёүдёӘеӣ зҙ з»“еҗҲзҡ„дә§зү©вҖ”вҖ”зү©зҗҶжҠҖжңҜпјҲ科еӯҰпјүгҖҒзӨҫдјҡжҠҖжңҜпјҲеҲ¶еәҰгҖҒзҪ‘з»ңжҲ–дәәзұ»жҙ»еҠЁзҡ„зӨҫдјҡз»„з»Үпјүе’Ңе•ҶдёҡжЁЎејҸгҖӮжҜҸдёӘйғЁеҲҶиҰҒиҝҗиҪ¬пјҢйғҪйңҖиҰҒеҘҪзҡ„зӯ–з•ҘпјҢдҪҶжҳҜжҲ‘们еҚҙеңЁеӨ§йҮҸжңӘзҹҘеӣ зҙ еҹәзЎҖдёҠиҝҗиҪ¬пјҢзјәд№Ҹи¶іеӨҹзҡ„ж•°жҚ®пјҢд»ҘеҸҠе°Ҷдәәзұ»еҝғзҗҶд№Ӣе–„еҸҳзәіе…ҘиҖғеҜҹиҢғеӣҙзҡ„жЁЎеһӢгҖӮ

жҠҖжңҜе…·жңүз ҙеқҸжҖ§пјҢеӣ дёәйҡҸзқҖзҪ‘з»ңиҙ§еёҒпјҲеҹәдәҺз§ҒдәәжҠҖжңҜзҡ„иө„йҮ‘пјүе…ҙиө·пјҢе°ҡдёҚжё…жҘҡйӣ¶е”®е’Ңжңәжһ„жҠ•иө„иҖ…еҰӮдҪ•з®ЎзҗҶе…¶жҠ•иө„з»„еҗҲгҖӮйқўеҜ№йӣ¶еҲ©зҺҮжҲ–иҙҹеҲ©зҺҮпјҢиҙ§еёҒд»·ж јдёҚеҶҚиғҪе®һзҺ°иө„жәҗзҡ„жңүж•Ҳй…ҚзҪ®гҖӮз”ұдәҺдёӯеӨ®й“¶иЎҢзҺ°еңЁжҳҜж”ҝеәңиҜҒеҲёгҖҒжҠөжҠје’Ңе…¬еҸёзҘЁжҚ®зҡ„жңҖеӨ§д№°е®¶пјҢеӣ жӯӨйҮ‘иһҚеёӮеңәе°Ҷжӣҙдёәдҫқиө–еӨ®иЎҢж”ҝзӯ–гҖӮдҪҶжҳҜдёӯеӨ®й“¶иЎҢиЎЁзӨәдёҚж„ҝеҸӮдёҺиө„жәҗеҲҶй…ҚпјҢеӣ дёәиҝҷжҳҜиҙўж”ҝйғЁжҲ–ж”ҝжІ»иҜҘе№Ізҡ„дәӢгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҰӮжһңзҫҺдёӯе…ізі»еҸ—еҲ¶дәҺж”ҝжІ»пјҢе…ЁзҗғеёӮеңәжҳҜеҗҰд»Қе°Ҷз”ұеёӮеңәеҠӣйҮҸиҝӣиЎҢеҲҶй…ҚпјҹдҫӢеҰӮпјҢеңЁзҫҺдёӯе…ідәҺдҫӣеә”й“ҫзҡ„жһ„жҖқе’ҢжҠҖжңҜи„ұй’©зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеҰӮжһңжҠ•иө„иҖ…е’Ңдёӯд»Ӣжңәжһ„з”ұдәҺең°зјҳж”ҝжІ»еҺҹеӣ иҖҢеҸ—еҲ¶иЈҒпјҢиө„дә§з®ЎзҗҶиҖ…иҰҒеҰӮдҪ•еә”еҜ№пјҹ

жҲ‘们зҺ°еңЁе·Із»Ҹиө°е…ҘдёҖдёӘи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҚжқӮзҡ„еұҖйқўпјҢдёҖеңәвҖңдёүеӣҪжј”д№үвҖқгҖӮд»ҺйҮ‘иһҚи§’еәҰзңӢпјҢдёүеӨ§з»ҸжөҺдҪ“вҖ”вҖ”дёӯгҖҒзҫҺгҖҒ欧еӨ„дәҺеҚҡејҲдёӯгҖӮ

жҲ‘жүҖзҹҘйҒ“зҡ„жҳҜпјҢжү“йҖ еҮәдёҖеҘ—еҸҜд»ҘеңЁиҝҷдәӣдёҚзЎ®е®ҡжқЎд»¶дёӢиҝҗдҪңзҡ„пјҢжңүж•ҲиҖҢзҒөжҙ»зҡ„зӯ–з•Ҙе’Ңе•ҶдёҡжЁЎејҸпјҢжүҚиғҪж— еҫҖиҖҢдёҚеҲ©пјҢд»Қ然зҙ§зҙ§жҠұжҢҒзқҖеҸӘжңүеёӮеңәжңҖжңүж•Ҳзҡ„зҗҶеҝөе·ІдёҚеҗҲж—¶е®ңгҖӮдәҡжҙІйҮ‘иһҚзӣ‘з®Ўжңәжһ„е’Ңж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡиҖ…е°ҶйңҖиҰҒжӣҙеҘҪең°дәҶи§ЈйҮ‘иһҚеёӮеңәе’ҢжҠ•иө„иҖ…еҰӮдҪ•еӣһеә”иҝҷз§ҚеӨҚжқӮзҺҜеўғпјҢд»Ҙйў„йҳІжҲ–з®ЎжҺ§дёӢдёҖж¬ЎеҚұжңәгҖӮеӨ§йҮҸзҡ„й•ҝжңҹе…»иҖҒйҮ‘е’Ңдҝқйҷ©еҹәйҮ‘е°ҶеңЁжңӘжқҘзҡ„еҚұжңәдёӯжҲҗдёәйҮҚиҰҒзҡ„вҖңеӨҮиғҺвҖқпјҢжҲ‘们йңҖиҰҒиҝҷж ·дёҖдёӘеӨ§и§„жЁЎзҡ„вҖңеҗҺй—ЁвҖқд»ҘжҒўеӨҚеёӮеңәзҡ„зЁіе®ҡжҖ§гҖӮ

йҮ‘иһҚеҚұжңәзҡ„иЎЁзҺ°й…·дјјж–°еҶ з—…жҜ’гҖӮиҰҒд№ҲжҺ§еҲ¶дҪҸз—…жҜ’пјҢиҰҒд№Ҳиў«з—…жҜ’жҺ§еҲ¶гҖӮ

|  зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°

зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°  2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў

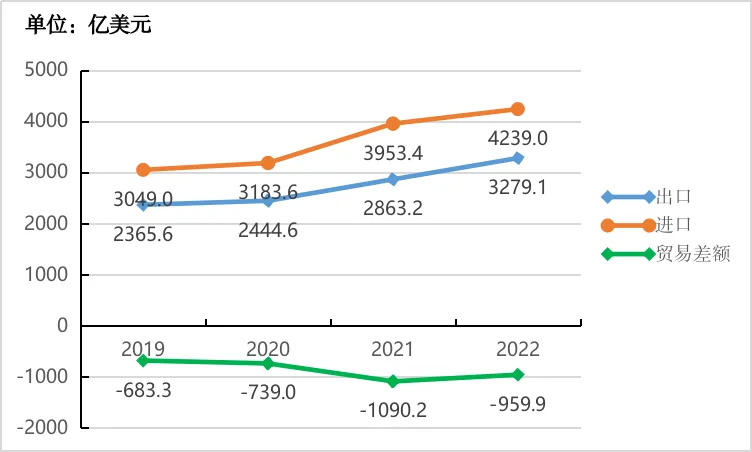

2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ

дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ

д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё

еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶

е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶ иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү©

иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү© еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ

еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ–

жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ– еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ

еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ