马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

еӯҷжҳҺжҳҘпјҲжө·йҖҡеӣҪйҷ…йҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家гҖҒдёӯеӣҪйҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家и®әеқӣзҗҶдәӢпјү 2020е№ҙе№ҙеҲқпјҢзӘҒеҸ‘иҖҢиҮізҡ„ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…жҠҠдәәзұ»зӨҫдјҡжҺЁе…ҘдёҖзі»еҲ—еҚұжңәд№ӢдёӯгҖӮдёҖе№ҙеҗҺзҡ„д»ҠеӨ©пјҢз–«жғ…д»ҚеңЁе…Ёзҗғ蔓延пјҢеҗ„еӣҪд»ҚеңЁй«ҳеәҰжҲ’еӨҮгҖҒе…ЁеҠӣд»Ҙиөҙең°еә”еҜ№з¬¬дәҢиҪ®гҖҒ第дёүиҪ®з”ҡиҮіз¬¬еӣӣиҪ®з–«жғ…еҶІеҮ»гҖӮиҝҷеңәз–«жғ…延з»ӯеҰӮжӯӨд№Ӣд№…пјҢиҝңиҝңи¶…еҮәдәҶеӨҡж•°дәәзҡ„йў„жңҹгҖӮеұ•жңӣжңӘжқҘпјҢиҷҪ然疫иӢ—зҡ„й—®дё–з»ҷз–«жғ…йҳІжҺ§еёҰжқҘжӣҷе…үпјҢдҪҶз–«иӢ—зҡ„е®һйҷ…ж•ҲеҠӣгҖҒжҢҒд№…жҖ§гҖҒеҜ№еҸҳејӮз—…жҜ’зҡ„йҖӮз”ЁжҖ§зӯүй—®йўҳе°ҡжңүеҫ…е®һи·өжЈҖйӘҢпјҢе…¬дј—еҜ№жҺҘз§Қз–«иӢ—зҡ„жҖҒеәҰе’Ңз§ҜжһҒжҖ§д№ҹйңҖи§ӮеҜҹгҖӮз–«жғ…зҡ„еҗҺз»ӯеҸ‘еұ•д»Қ然充满дёҚзЎ®е®ҡжҖ§гҖӮ

дёҺиҝҮеҫҖеҮ еҚҒе№ҙжҲ‘们жүҖз»ҸеҺҶжҲ–зӣ®зқ№зҡ„еҚұжңәдёҚеҗҢпјҢж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…еј•еҸ‘дәҶдёҖеңәз«ӢдҪ“зҡ„гҖҒеӨҡз»ҙзҡ„еҚұжңәгҖӮе®ғжәҗиҮӘе…¬е…ұеҚ«з”ҹеҚұжңәпјҢдҪҶиҝ…йҖҹжј”еҸҳжҲҗе…ЁзҗғжҖ§зҡ„з»ҸжөҺеҚұжңәпјҢеңЁдёӘеҲ«еӣҪ家е’Ңең°еҢәз”ҡиҮіеҮәзҺ°дәҶдәәйҒ“дё»д№үеҚұжңәпјҢжҹҗдәӣеӣҪ家д№ҹдёҖеәҰеҮәзҺ°дәҶзӨҫдјҡеҚұжңәгҖҒж”ҝжІ»еҚұжңәд№ғиҮіеӣҪйҷ…е…ізі»еҚұжңәзҡ„иӢ—еӨҙгҖӮд»ҠеӨ©пјҢиҷҪ然йҮ‘иһҚеёӮеңәзҡ„жіўеҠЁе·Із»Ҹе№іжҒҜпјҢи®ёеӨҡз»ҸжөҺдҪ“д№ҹеҮәзҺ°дәҶеӨҚиӢҸиҝ№иұЎпјҢдҪҶеҸӘиҰҒз–«жғ…е°ҡеңЁи”“延пјҢе°ұеҫҲйҡҫж–ӯиЁҖеҚұжңәе·Із»Ҹз»“жқҹгҖӮ

д»ҘеҸІдёәйүҙ

йқўеҜ№иҝҷеңәеҚұжңәз»ҷдё–дәәеёҰжқҘзҡ„еҶІеҮ»е’Ңеӣ°жғ‘пјҢжҲ‘们д№ҹи®ёеҸҜд»Ҙд»ҺиҝҮеҫҖзҡ„еҚұжңәдёӯеҜ»жүҫдёҖдәӣ规еҫӢпјҢжҖ»з»“дёҖдәӣз»ҸйӘҢе’Ңж•ҷи®ӯпјҢд»Ҙеё®еҠ©жҲ‘们жӣҙеҘҪең°еҲҶжһҗгҖҒйў„жөӢеҪ“еүҚиҝҷеңәеҚұжңәзҡ„жј”еҸҳпјҢеҲ¶и®ўжңҖдҪізҡ„еә”еҜ№д№Ӣзӯ–гҖӮеҮәдәҺиҝҷдёҖиҖғиҷ‘пјҢ2020е№ҙе№ҙдёӯпјҢжҲ‘жҠҠиҮӘе·ұ2007е№ҙд»ҘжқҘеҸ‘иЎЁзҡ„жңүе…ідёӯеӣҪдёҺе…Ёзҗғз»ҸжөҺзҡ„йЈҺйҷ©еҲҶжһҗгҖҒеҚұжңәйў„иӯҰгҖҒж”ҝзӯ–еә”еҜ№еҸҠжҠ•иө„зӯ–з•Ҙзҡ„ж–Үз« гҖҒжј”и®ІгҖҒйҮҮи®ҝзӯүз»“йӣҶжҲҗд№ҰпјҢйўҳеҗҚгҖҠж„ҹзҹҘиқҙиқ¶зҡ„зҝ…иҶҖпјҡд»ҺйҮ‘иһҚжө·е•ёеҲ°ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…еҶІеҮ»гҖӢпјҢдәӨз”ұдёӯеӣҪйҮ‘иһҚеҮәзүҲзӨҫеҮәзүҲгҖӮ

д»Һ2007е№ҙзҫҺеӣҪж¬Ўиҙ·еҚұжңәиҮід»ҠпјҢжҲ‘们еҺҶз»ҸдәҶ2008пҪһ2009е№ҙзҡ„е…ЁзҗғйҮ‘иһҚжө·е•ёгҖҒ2010пҪһ2011е№ҙзҡ„欧еҖәеҚұжңәгҖҒ2015пҪһ2016е№ҙзҡ„е…Ёзҗғе•Ҷе“ҒеҸҠж–°е…ҙеёӮеңәеҚұжңәпјҢзӣҙиҮіеҪ“еүҚжҲ‘们жӯЈеңЁз»ҸеҺҶзҡ„еӣ ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…иҖҢеј•еҸ‘зҡ„е…ЁзҗғеҚұжңәгҖӮжҜӢеәёи®іиЁҖпјҢиҜ»иҖ…еңЁйҳ…иҜ»жӯӨд№Ұж—¶дјҡеҸ‘зҺ°иҝҮеҺ»14е№ҙжҲ‘жүҖеҒҡйў„жөӢзҡ„еҒҸе·®е’Ңи°¬иҜҜгҖӮеҜ№жӯӨжҲ‘жҜ«дёҚжҺ©йҘ°гҖӮжҲ‘еҖ’жҳҜи§үеҫ—пјҢеҜ№иҜ»иҖ…иҖҢиЁҖпјҢеңЁйҳ…иҜ»еҪ“е№ҙйў„жөӢзҡ„йҖ»иҫ‘е’Ңз»“и®әеҗҺпјҢеҶҚйҖҡиҝҮдёҺд№ӢеҗҺзҡ„е®һйҷ…жј”еҸҳеҒҡеҜ№з…§пјҢеҸ‘зҺ°йў„жөӢдёӯзҡ„еҒҸе·®е’Ңи°¬иҜҜпјҢд№ҹи®ёжҳҜжӯӨд№ҰжңҖжңүд»·еҖјзҡ„ең°ж–№гҖӮдёҖж–№йқўпјҢиҜ»иҖ…еҸҜд»ҘдҪ“дјҡеҲ°пјҢжүҖжңүеҜ№еҚұжңәзҡ„йў„жөӢйғҪжҳҜжҰӮзҺҮдёҠзҡ„еҲӨж–ӯпјҢеӨ§жҰӮзҺҮзҡ„дәӢ件并дёҚжҳҜеҝ…然еҸ‘з”ҹпјҢе°ҸжҰӮзҺҮдәӢ件д№ҹдёҚжҳҜдёҚеҸҜиғҪеҸ‘з”ҹпјҢеӣ жӯӨйў„жөӢдёҚеҸҜиғҪжҖ»жҳҜжӯЈзЎ®пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢйҖҡиҝҮе®Ўи§ҶеҪ“е№ҙз ”з©¶дёҺжҖқиҫЁзҡ„еұҖйҷҗдёҺдёҚи¶ігҖҒйӘҢиҜҒеҪ“е№ҙеҲҶжһҗйў„жөӢзҡ„жҳҜйқһеҜ№й”ҷпјҢжқҘи§үзҹҘжҲ‘们и®ӨзҹҘиғҪеҠӣзҡ„дёҚи¶ідёҺи®ӨзҹҘи§’еәҰзҡ„еұҖйҷҗпјҢд№ҹи®ёжӣҙжңүзӣҠдәҺиҜ»иҖ…зҗҶи§ЈеҚұжңәйў„жөӢзҡ„иҫ№з•ҢгҖӮ

еҚұжңәйў„жөӢзҡ„иҫ№з•Ң

еҚұжңәйў„жөӢд№ӢжүҖд»ҘдёҚеҸҜиғҪжҖ»жҳҜжӯЈзЎ®пјҢжңүеҫҲеӨҡеҺҹеӣ гҖӮйҷӨдәҶдәӢ件зҡ„йҡҸжңәжҖ§д»Өйў„жөӢжҲҗдёәжҰӮзҺҮдёҠзҡ„еҲӨж–ӯд№ӢеӨ–пјҢиҝҳжәҗдәҺзҺ°е®һдё–з•Ңзҡ„еӨҚжқӮжҖ§дёҺжЁЎеһӢзҡ„з®ҖеҚ•еҢ–гҖӮж— и®әжҳҜдҪҝз”ЁдёҘеҜҶзҡ„ж•°еӯҰжЁЎеһӢиҝҳжҳҜвҖңжӢҚи„‘иўӢвҖқпјҢжҲ‘们зҡ„йў„жөӢжҖ»жҳҜйңҖиҰҒеҹәдәҺдёҖзі»еҲ—еҒҮи®ҫд№ӢдёҠпјҢиҖҢиҝҷдәӣеҒҮи®ҫе®һиҙЁдёҠжҳҜеңЁз•Ңе®ҡжүҖйў„жөӢдәӢ件еҸ‘з”ҹзҡ„з©әй—ҙиҢғеӣҙпјҲжҲ–з»ҙеәҰпјүгҖӮжҚўеҸҘиҜқиҜҙпјҢеҰӮжһңи¶…еҮәеҒҮи®ҫзҡ„з©әй—ҙиҢғеӣҙгҖҒеҠ е…Ҙж–°зҡ„з»ҙеәҰжқҘйҮҚж–°е®Ўи§ҶиҝҷдёӘйў„жөӢзҡ„иҜқпјҢд№ҹи®ёз»“и®әдјҡйқһеёёдёҚеҗҢгҖӮиҝҷжҳҜйў„жөӢеҸҜиғҪеҮәзҺ°еҒҸе·®зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ д№ӢдёҖпјҢеӣ дёәзҺ°е®һдё–з•Ңзҡ„з»ҙеәҰжҳҜж— з©·зҡ„пјҢиҖҢеҶҚеӨҚжқӮзҡ„жЁЎеһӢд№ҹеҸӘиғҪж¶өзӣ–жңүйҷҗзҡ„з»ҙеәҰгҖӮ

ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…е°ұжҳҜдёӘдҫӢеӯҗгҖӮ2019е№ҙеә•пјҢе…Ёдё–з•ҢжүҖжңүзҡ„з»ҸжөҺеӯҰ家еҜ№2020е№ҙзҡ„з»ҸжөҺиҝӣиЎҢйў„жөӢж—¶пјҢд№ҹи®ёжІЎжңүдёҖдёӘдәәиҖғиҷ‘еҲ°е…¬е…ұеҚ«з”ҹиҝҷдёӘз»ҙеәҰгҖӮеҪ“з–«жғ…жҡҙеҸ‘并еҜ№е…Ёзҗғз»ҸжөҺйҖ жҲҗеү§зғҲеҶІеҮ»еҗҺпјҢеӨ§е®¶жүҚдёҚеҫ—дёҚжҠҠз–«жғ…зәіе…Ҙз»ҸжөҺйў„жөӢжЁЎеһӢд№ӢдёӯпјҢд»ҘиҮідәҺд»Ҡе№ҙеҮ д№ҺжүҖжңүзҡ„з»ҸжөҺйў„жөӢйғҪиҰҒе…Ҳи®Іиҝ°еҜ№з–«жғ…еҸ‘еұ•зҡ„зңӢжі•жҲ–еҒҮи®ҫгҖӮ

зҗҶи§ЈиҝҷдёҖзӮ№д№ӢеҗҺпјҢд№ҹи®ёе°ұе®№жҳ“зҗҶи§ЈеҜ№еҪ“еүҚиҝҷеңәеҚұжңәиҝӣиЎҢйў„жөӢзҡ„йҡҫеәҰдәҶгҖӮйҖҡеёёпјҢз»ҸжөҺйў„жөӢжүҖиҖғиҷ‘зҡ„еӣ зҙ йғҪйҷҗдәҺз»ҸжөҺйўҶеҹҹпјҢиҷҪ然д№ҹж¶үеҸҠи®ёеӨҡз»ҙеәҰпјҲеҰӮз”ҹдә§гҖҒж¶Ҳиҙ№гҖҒе°ұдёҡгҖҒд»·ж јгҖҒиҙўж”ҝж”ҝзӯ–гҖҒиҙ§еёҒж”ҝзӯ–гҖҒеӣҪйҷ…收ж”ҜгҖҒдә§дёҡж”ҝзӯ–зӯүпјүпјҢдҪҶжҖ»дҪ“з»ҙеәҰжңүйҷҗпјҢиҖҢдё”зӣёдә’д№Ӣй—ҙзҡ„дҪңз”ЁдёҺеҸҚдҪңз”Ёе…ізі»йғҪжҜ”иҫғжё…жҷ°пјҢеҶ…з”ҹжҖ§д№ҹжҜ”иҫғејәгҖӮиҷҪ然д№ҹиҖғиҷ‘ж”ҝжІ»дёҺзӨҫдјҡзӯүж–№йқўзҡ„еӣ зҙ пјҢдҪҶеӨ§еӨҡж•°з»ҸжөҺйў„жөӢйғҪжҳҜеҒҮе®ҡж”ҝжІ»дёҺзӨҫдјҡзі»з»ҹзЁіе®ҡдёҚеҸҳпјҢд»…д»…еңЁз»ҸжөҺзі»з»ҹеҶ…иҝӣиЎҢеҲҶжһҗгҖҒиҝҗз®—жҲ–жЁЎжӢҹгҖӮеңЁеӨҡж•°жғ…еҶөдёӢпјҢз”ұдәҺйў„жөӢж—¶ж®өиҫғзҹӯпјҢж”ҝжІ»е’ҢзӨҫдјҡзі»з»ҹдёҖиҲ¬дёҚдјҡеҸ‘з”ҹйҮҚеӨ§еҸҳеҢ–пјҢиҝҷз§ҚеҒҮи®ҫд№ҹе°ұжІЎжңүеӨӘеӨ§й—®йўҳгҖӮдёҚиҝҮпјҢеҪ“йҒҮдёҠзү№жң—жҷ®иҝҷз§ҚвҖңеҸҰзұ»жҖ»з»ҹвҖқеҪ“ж”ҝж—¶пјҢзәҜз»ҸжөҺиҢғз•ҙзҡ„йў„жөӢжЁЎеһӢзҡ„еұҖйҷҗжҖ§е°ұиў«жҡҙйңІеҫ—ж·Ӣжј“е°ҪиҮҙпјҢдј—еӨҡз»ҸжөҺеӯҰ家д№ҹдёҚеҫ—дёҚи®ўйҳ…зү№жң—жҷ®зҡ„жҺЁзү№пјҢ并еңЁйў„жөӢжЁЎеһӢдёӯеҠ е…Ҙж”ҝжІ»з»ҙеәҰзҡ„еҸҳйҮҸгҖӮ

зӣёжҜ”д№ӢдёӢпјҢеҪ“еүҚиҝҷеңәеҚұжңәж¶үеҸҠе…¬е…ұеҚ«з”ҹгҖҒз»ҸжөҺгҖҒзӨҫдјҡгҖҒж”ҝжІ»гҖҒеӣҪйҷ…е…ізі»зӯүеӨҡдёӘз»ҙеәҰпјҢжҳҜдёҖдёӘеҠЁжҖҒгҖҒйҡҸжңәгҖҒеӨҡз»ҙгҖҒйқһзәҝжҖ§зҡ„еӨҚжқӮзі»з»ҹгҖӮеңЁиҝҷз§Қзі»з»ҹдёӯпјҢйў„жөӢеҚұжңәжј”еҸҳжҳҜдёҖйЎ№жһҒе…¶еӣ°йҡҫзҡ„е·ҘдҪңпјҢеӣ дёәд»»дҪ•дёҖдёӘеӯҗзі»з»ҹзҡ„еҫ®е°ҸеҸҳејӮжҲ–ж•…йҡңйғҪжңүеҸҜиғҪеҜјиҮҙж•ҙдёӘзі»з»ҹзҡ„еқҚеЎҢгҖӮеҸҰеӨ–пјҢз”ұдәҺзі»з»ҹдёӯеҫҲеҸҜиғҪеӯҳеңЁиҜёеӨҡеұҖйғЁеқҮиЎЎпјҢжқҘиҮӘд»»дҪ•дёҖдёӘз»ҙеәҰзҡ„еҶІеҮ»йғҪеҸҜиғҪжҠҠжҲ‘们д»ҺдёҖдёӘеқҮиЎЎжҺЁеҗ‘еҸҰдёҖдёӘеқҮиЎЎгҖӮиҖҢжҲ‘们жҡӮж—¶жҲ–жңҖз»Ҳй©»и¶ідәҺе“ӘдёӘеқҮиЎЎеҫҲйҡҫйў„жөӢпјҢе®ғеҸ–еҶідәҺеҶІеҮ»жқҘиҮӘе“ӘдёӘз»ҙеәҰгҖҒеҠӣеәҰеӨҡеӨ§д»ҘеҸҠе‘Ёиҫ№зҡ„еқҮиЎЎзӮ№жҳҜвҖңзЁіе®ҡеқҮиЎЎвҖқиҝҳжҳҜвҖңйқһзЁіе®ҡеқҮиЎЎвҖқгҖӮиҝҷж„Ҹе‘ізқҖпјҢйў„жөӢеҪ“еүҚиҝҷеңәеҚұжңәзҡ„жңӘжқҘжј”еҸҳпјҢд»…д»…е…іжіЁз»ҸжөҺеҸҳйҮҸеҸҠе…¬е…ұеҚ«з”ҹеҸҳйҮҸеҫҲеҸҜиғҪжҳҜдёҚеӨҹзҡ„гҖӮ

иҝҳйңҖиҰҒжҸҗйҶ’зҡ„жҳҜпјҢеңЁеӨҚжқӮзі»з»ҹдёӯпјҢд»ҺдёҖдёӘеқҮиЎЎиҝҮжёЎеҲ°еҸҰдёҖдёӘеқҮиЎЎзҡ„иҝҮзЁӢеҫҖеҫҖдёҚжҳҜе№іж»‘зҡ„пјҢиҖҢжҳҜеү§зғҲзҡ„вҖңи·ғиҝҒвҖқжҲ–вҖңзӘҒеҸҳвҖқгҖӮз”ЁйҖҡдҝ—зҡ„иҜқиҜҙпјҢе°ұжҳҜвҖңеҚұжңәвҖқдёҺвҖңзҒҫйҡҫвҖқгҖӮжҢүз…§вҖңзӘҒеҸҳзҗҶи®әвҖқжҲ–вҖңзҒҫйҡҫзҗҶи®әвҖқзҡ„з ”з©¶пјҢиҝҷз§ҚвҖңи·ғиҝҒвҖқжҲ–вҖңзӘҒеҸҳвҖқеҫҖеҫҖжҳҜз”ұзі»з»ҹзҡ„еҸӮж•°пјҲparametersпјүиҖҢдёҚжҳҜеҸҳйҮҸпјҲvariablesпјүзҡ„еҸҳеҢ–и§ҰеҸ‘зҡ„гҖӮеҜ№жӯӨпјҢж—©еңЁеҚҠдёӘдё–зәӘеүҚе°ұжңүи®ёеӨҡи·ЁеӯҰ科зҡ„еӯҰиҖ…еҒҡдәҶеӨ§йҮҸж·ұе…ҘгҖҒзі»з»ҹзҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶гҖӮ然иҖҢпјҢйқўеҜ№ж— з©·з»ҙеәҰзҡ„зҺ°е®һй—®йўҳпјҢиҝҷдәӣеӨҚжқӮй«ҳж·ұзҡ„ж•°еӯҰжЁЎеһӢд»Қжҳҫеҫ—иҝҮдәҺз®ҖеҚ•гҖӮ

жҲ‘并дёҚжҳҜеңЁйј“еҗ№вҖңдёҚеҸҜзҹҘи®әвҖқгҖӮиҷҪ然зҺ°е®һдё–з•Ңжңүж— з©·зҡ„з»ҙеәҰпјҢдҪҶз»қеӨ§йғЁеҲҶзҡ„з»ҙеәҰеҜ№дәҺжҲ‘们жүҖеҲҶжһҗзҡ„й—®йўҳеҸҜиғҪж— и¶іиҪ»йҮҚпјҢжҲ‘们еҸӘйңҖжҠ“дҪҸдёҖдәӣвҖңе…ій”®вҖқз»ҙеәҰе°ұеә”иҜҘеҸҜд»ҘжҠҠжҸЎеҚұжңәжј”еҸҳзҡ„еӨ§иҮҙи·Ҝеҫ„гҖӮдҪҶйқўеҜ№зҷҫе№ҙдёҖйҒҮзҡ„ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…жүҖеёҰжқҘзҡ„еӨҡз»ҙеҶІеҮ»пјҢжҲ‘们еңЁйў„жөӢдёӯиғҪеҗҰеҮҶзЎ®иҜҶеҲ«жүҖжңүзҡ„вҖңе…ій”®вҖқз»ҙеәҰе‘ўпјҹеҸҲжҳҜеҗҰжңүи¶іеӨҹзҡ„з»ҸйӘҢе’Ңж•°жҚ®жқҘдј°жөӢзӣёе…іеҸӮж•°дёҺеҸҳйҮҸе‘ўпјҹ

еҚұжңәйў„иӯҰзҡ„е°ҙе°¬

еҚұжңәйў„иӯҰиҖ…йқўдёҙзҡ„дёҖдёӘе°ҙе°¬зҺ°иұЎжҳҜпјҢз”ұдәҺйў„иӯҰзҡ„зӣ®зҡ„жҳҜеёҢжңӣеӨ§е®¶жҸҗеүҚиЎҢеҠЁжқҘйҳІиҢғеҚұжңәгҖҒйҒҝе…ҚеҚұжңәпјҢеӣ жӯӨпјҢдёҖдёӘжӯЈзЎ®зҡ„йў„иӯҰеҫҖеҫҖжңүеҸҜиғҪеӣ дёәиў«еҗ¬еҸ–жҲ–йҮҮзәіиҖҢвҖңйҳІжӮЈдәҺжңӘ然вҖқпјҢеҜјиҮҙйў„иӯҰиў«иҜҒдјӘгҖӮ

иҝҳжңүдёҖз§ҚеҸҜиғҪгҖӮдёҖдәӣвҖңиҒӘжҳҺвҖқзҡ„ж”ҝ治家д№ҹеҸҜиғҪдјҡеҜ№еҚұжңәйў„иӯҰзҪ®иӢҘзҪ”й—»пјҢеӣ дёәйҳІжӮЈзҡ„иЎҢдёәйғҪжңүжҲҗжң¬пјҢз”ҡиҮідјҡеёҰжқҘе…¬дј—зҡ„еҸҚж„ҹжҲ–еҸҚеҜ№пјӣиҖҢеҰӮжһңеҚұжңәжҲ–зҒҫйҡҫиў«вҖңйҳІжӮЈдәҺжңӘ然вҖқпјҢеҜјиҮҙйў„иӯҰзҡ„з»“жһң并жңӘеҮәзҺ°пјҢеҫҲе°‘жңүйҖүж°‘дјҡеҪ’еҠҹдәҺж”ҝеәңйҮҮеҸ–зҡ„йҳІжӮЈжҺӘж–ҪгҖӮзӣёеҸҚпјҢеҜ№еҚұжңәйў„иӯҰзҪ®иӢҘзҪ”й—»пјҢдҪҶеңЁеҚұжңәеҲ°жқҘж—¶дёҚи®ЎжҲҗжң¬ең°ж…·ж…Ёж•‘еҠ©пјҢиҷҪ然жөӘиҙ№дәҶе·ЁеӨ§зҡ„е…¬е…ұиө„жәҗпјҢеҚҙеҫҲе®№жҳ“иҺ·еҫ—е…¬дј—иөһиөҸпјҢз”ҡиҮіжҲҗдёәе…¬дј—еҝғзӣ®дёӯзҡ„вҖңиӢұйӣ„вҖқгҖӮжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢдёҖдәӣеҺҹжң¬еҸҜд»Ҙиҫғе°ҸжҲҗжң¬иў«йҒҝе…Қзҡ„еҚұжңәеҚҙеҰӮжңҹиҖҢиҮіпјҢеёҰжқҘе·ЁеӨ§зҡ„з»ҸжөҺгҖҒзӨҫдјҡдёҺдәәйҒ“дё»д№үзҒҫйҡҫгҖӮеңЁ2020е№ҙд»ҘжқҘзҡ„иҝҷеңәеҚұжңәдёӯпјҢиҝҷз§ҚзҺ°иұЎеңЁжө·еӨ–жҹҗдәӣеӣҪ家еҸҚеӨҚдёҠжј”гҖӮ

еӣ жӯӨпјҢеңЁйў„жөӢеҚұжңәж—¶пјҢжҲ‘们жңүеҝ…иҰҒжҠҠж”ҝ治家д»ҘеҸҠеҗ„зұ»зӨҫдјҡдё»дҪ“пјҲдјҒдёҡгҖҒ家еәӯгҖҒйҮ‘иһҚжңәжһ„гҖҒзӣ‘з®ЎйғЁй—ЁгҖҒдёӯеӨ®й“¶иЎҢгҖҒйҮ‘иһҚеёӮеңәеҸӮдёҺиҖ…зӯүпјүеҗ„з§ҚеҸҜиғҪзҡ„еә”еҜ№иЎҢдёәйғҪиҖғиҷ‘иҝӣжқҘгҖӮиҝҷдәӣиЎҢдёәд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзқҖејәзғҲзҡ„дј еҜје’ҢеҸҚйҰҲпјҢ并且еҫӘзҺҜеҫҖеӨҚпјҢдёҚж–ӯеҠ ејәжҲ–еүҠејұгҖӮиҝҷе°ұд»Өйў„жөӢеҸҳеҫ—жӣҙйҡҫпјҢеӣ дёәд»»дҪ•дёҖзұ»дё»дҪ“йғҪжңүеҸҜиғҪз”ұдәҺеҗ„з§ҚеҺҹеӣ дҪңеҮәйқһзҗҶжҖ§жҲ–йқһжңҖдјҳзҡ„жҠүжӢ©пјҢиҖҢиҝҷдәӣжҠүжӢ©еҸҲдјҡеҪұе“Қе…¶д»–дё»дҪ“зҡ„еҗҺз»ӯеҸҚеә”пјҢжңҖз»ҲеҜјиҮҙзӣёе…ійў„жөӢвҖңеӨұд№ӢжҜ«еҺҳгҖҒе·®д№ӢеҚғйҮҢвҖқгҖӮ

еӨ©дёӢжІЎжңүе…Қиҙ№зҡ„еҚҲйӨҗ

и®ёеӨҡиҜ»иҖ…д№ҹи®ёдјҡж„ҹеҲ°з–‘жғ‘пјҡдёәд»Җд№ҲиҝҮеҺ»еҚҒеӨҡе№ҙжқҘжҲ‘们йқўдёҙзҡ„жҢ‘жҲҳе’ҢжҖқиҖғзҡ„й—®йўҳдёҺеҪ“еүҚзҡ„еӨ„еўғжңүйӮЈд№ҲеӨҡзҡ„зӣёдјјд№ӢеӨ„пјҹжҢүиҜҙпјҢз»ҸжөҺеҸҠзӨҫдјҡзі»з»ҹдёӯзҡ„еҗ„зұ»дё»дҪ“йҖҡиҝҮеӯҰд№ е’Ңз ”з©¶д№ӢеүҚзҡ„еҚұжңәпјҢд»ҺдёӯжҖ»з»“з»ҸйӘҢж•ҷи®ӯпјҢеҸҜд»ҘйҮҮеҸ–еә”еҜ№жҺӘж–ҪжқҘеҢ–и§ЈеҚұжңәпјҢ并йҮҮеҸ–йў„йҳІжҺӘж–ҪжқҘйҳІиҢғдёӢдёҖж¬ЎеҚұжңәгҖӮдҪҶеҚұжңәеҚҙдҫқж—§е‘ЁиҖҢеӨҚе§ӢпјҒжҜҸж¬ЎжҲ‘们йғҪиҜҙвҖңиҝҷж¬ЎдёҚдёҖж ·вҖқпјҢдҪҶжҜҸж¬ЎжҲ‘们йғҪдҫқ然и·ҢеҖ’пјҢдёҚдёҖж ·зҡ„еҸӘжҳҜе§ҝеҠҝдёҚеҗҢиҖҢе·ІгҖӮ

д»”з»ҶеҲҶжһҗиҝҮеҫҖеҚұжңәзҡ„и„үз»ңдёҺе…іиҒ”пјҢжҲ‘们дјҡеҸ‘зҺ°пјҢжңүдәӣеҚұжңәзңӢдјје·Іиў«еҢ–и§ЈпјҢиӯҰжҠҘе·Із»Ҹи§ЈйҷӨпјҢдҪҶе®һйҷ…дёҠеҸӘдёҚиҝҮжҳҜжҠҠеҚұжңәд»ҺдёҖдёӘйўҶеҹҹиҪ¬з§»еҲ°еҸҰдёҖдёӘйўҶеҹҹпјҢжҲ–иҖ…д»ҺдёҖдёӘж—¶зӮ№жҺЁе»¶еҲ°дёӢдёҖдёӘж—¶зӮ№иҖҢе·ІпјҢиҖҢдёӢдёҖеңәеҚұжңәзҡ„规模гҖҒиҢғеӣҙе’ҢжқҖдјӨеҠӣеҸҜиғҪжҜ”дёҠдёҖдёӘжӣҙе№ҝжӣҙеӨ§гҖӮ

дҫӢеҰӮпјҢ2008е№ҙвҖңйҮ‘иһҚжө·е•ёвҖқеҸ‘з”ҹд№ӢеҗҺпјҢжӣҫжңүдёҚе°‘з»ҸжөҺеӯҰ家е°ҶеҚұжңәзҡ„жәҗеӨҙеҪ’е’ҺдәҺзҫҺиҒ”еӮЁеүҚд»»дё»еёӯж јжһ—ж–ҜжҪҳеңЁеә”еҜ№вҖңдә’иҒ”зҪ‘жіЎжІ«вҖқз ҙиЈӮж—¶жүҖйҮҮеҸ–зҡ„иҝҮдәҺе®Ҫжқҫзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–гҖӮжңүи®ҪеҲәж„Ҹе‘ізҡ„жҳҜпјҢеңЁвҖңж¬Ўиҙ·еҚұжңәвҖқдёҺвҖңйҮ‘иһҚжө·е•ёвҖқеҸ‘з”ҹеүҚпјҢж јжһ—ж–ҜжҪҳиў«е№ҝдёәиөһиөҸзҡ„дё»иҰҒеҠҹз»©жҒ°жҒ°жҳҜд»–еңЁйқўдёҙз»ҸжөҺиЎ°йҖҖе’ҢеҚұжңәж—¶жһңж–ӯйҮҮеҸ–дәҶе®Ҫжқҫиҙ§еёҒж”ҝзӯ–пјҢд»ӨзҫҺеӣҪз»ҸжөҺе’ҢйҮ‘иһҚеёӮеңәз»ҸеҺҶдәҶжҢҒд№…зҡ„з№ҒиҚЈгҖӮиҷҪ然еҜ№ж јжһ—ж–ҜжҪҳзҡ„еҠҹиҝҮд»Қжңүдәүи®®пјҢдҪҶеҲ©з”Ёе®Ҫжқҫиҙ§еёҒж”ҝзӯ–жқҘи§Јж•‘еҚұжңәзҡ„еҒҡжі•зҡ„зЎ®жңүеҸҜиғҪдёәдёӢдёҖдёӘеҚұжңәеҹӢдёӢжӣҙеӨ§зҡ„з§ҚеӯҗгҖӮ

жӣҙе…·и®ҪеҲәж„Ҹе‘ізҡ„жҳҜпјҢиҷҪ然еҫҲеӨҡз»ҸжөҺеӯҰ家е°ҶвҖңж¬Ўиҙ·еҚұжңәвҖқеҪ’е’ҺдәҺж јжһ—ж–ҜжҪҳзҡ„е®Ҫжқҫиҙ§еёҒж”ҝзӯ–пјҢдҪҶжҠҠзҫҺеӣҪз»ҸжөҺдёҺйҮ‘иһҚзі»з»ҹд»ҺвҖңйҮ‘иһҚжө·е•ёвҖқдёӯжӢҜж•‘еҮәжқҘзҡ„еҚҙжҳҜжӣҙдёәжҝҖиҝӣзҡ„йҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–гҖӮдҪңдёәз ”з©¶20дё–зәӘ30е№ҙд»ЈвҖңеӨ§иҗ§жқЎвҖқзҡ„专家пјҢж—¶д»»зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯзҡ„дјҜеҚ—е…Ӣж·ұи°ҷвҖңйҮ‘иһҚжө·е•ёвҖқеҗҺзҫҺеӣҪз»ҸжөҺжүҖйҷ·е…Ҙзҡ„жҳҜвҖңиө„дә§иҙҹеҖәиЎЁиЎ°йҖҖвҖқпјҢеӣ жӯӨеҜ№з—ҮдёӢиҚҜпјҢжҺЁеҮәдәҶйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–гҖӮжҜӢеәёзҪ®з–‘пјҢд»Һз»ҸжөҺдёҺйҮ‘иһҚеұӮйқўзңӢпјҢиҝҷдёҖж”ҝзӯ–йқһеёёжҲҗеҠҹвҖ”вҖ”зҫҺеӣҪйҮ‘иһҚдҪ“зі»еҚұжңәи§ЈйҷӨпјҢз»ҸжөҺд»ҺжӯӨиёҸдёҠдәҶеҺҶеҸІдёҠжңҖжҢҒд№…зҡ„еӨҚиӢҸпјҢзҫҺиӮЎд№ҹз»ҸеҺҶдәҶй•ҝиҫҫ11е№ҙзҡ„зүӣеёӮгҖӮ然иҖҢпјҢйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–зҡ„д»Јд»·д№ҹзӣёеҪ“жҳӮиҙөпјҢзҫҺиҒ”еӮЁзҡ„иө„дә§иҙҹеҖәиЎЁд»ҺвҖңйҮ‘иһҚжө·е•ёвҖқеүҚзҡ„9000дәҝзҫҺе…ғжҡҙеўһеҲ°дјҜеҚ—е…ӢзҰ»д»»ж—¶пјҲ2014е№ҙпјүзҡ„4.2дёҮдәҝзҫҺе…ғпјҢжӯӨеҗҺеҶҚд№ҹжІЎжңүдҪҺдәҺ3.7дёҮдәҝзҫҺе…ғгҖӮ

дјҜеҚ—е…Ӣзҡ„еҒҡжі•з»ҷе…Ёзҗғеҗ„еӣҪзҡ„дёӯеӨ®й“¶иЎҢиЎҢй•ҝ们жҸҗдҫӣдәҶеә”еҜ№еҚұжңәзҡ„жЁЎжқҝпјҢд№ҹз ҙйҷӨдәҶиҮӘжІғе°”е…Ӣд»ҘжқҘдёӯеӨ®й“¶иЎҢиЎҢй•ҝ们вҖңй№°жҙҫвҖқеҖҫеҗ‘зҡ„вҖңйҒ“еҫ·зәҰжқҹвҖқгҖӮд»ҺжӯӨд»ҘеҗҺпјҢе®Ҫжқҫзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–еҶҚж— еә•зәҝгҖӮеңЁж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…еҶІеҮ»е°Ҷе…ЁзҗғйҮ‘иһҚеёӮеңәжҺЁе…Ҙж·ұжёҠд№Ӣж—¶пјҢзҫҺиҒ”еӮЁеңЁ2020е№ҙ3жңҲеә•жҺЁеҮәдәҶж— йҷҗйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–пјҢеңЁзҹӯзҹӯ4дёӘжңҲеҶ…е°Ҷиө„дә§иҙҹеҖәиЎЁд»Һ4.2дёҮдәҝзҫҺе…ғжү©еӨ§еҲ°7.1дёҮдәҝзҫҺе…ғпјҢжүҖйҮҠж”ҫзҡ„жөҒеҠЁжҖ§еҮ д№ҺиҫҫеҲ°дјҜеҚ—е…ӢжҺЁеҮәйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–5е№ҙзҡ„е…ЁйғЁгҖӮ欧жҙІдёӯеӨ®й“¶иЎҢеҸҠж—Ҙжң¬дёӯеӨ®й“¶иЎҢиҷҪ然没жңүдҪҝз”ЁиҝҷдёҖеҗҚиҜҚпјҢдҪҶеҹәжң¬дёҠд№ҹжҳҜз«ӯе°Ҫе…ЁеҠӣжҸҗдҫӣеёӮеңәжүҖйңҖзҡ„жөҒеҠЁжҖ§гҖӮеңЁе…Ёзҗғдё»иҰҒдёӯеӨ®й“¶иЎҢдёӯпјҢе”ҜжңүдёӯеӣҪдәә民银иЎҢзӯүе°‘ж•°дёӯеӨ®й“¶иЎҢдҝқжҢҒдәҶиҙ§еёҒзәӘеҫӢпјҢеңЁз–«жғ…еҶІеҮ»еҗҺжІЎжңүйҮҮеҸ–вҖңеӨ§ж°ҙжј«зҒҢвҖқзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–гҖӮ

иҜҡ然пјҢеңЁеә”еҜ№зҷҫе№ҙдёҖйҒҮзҡ„ж–°еҶ иӮәзӮҺз–«жғ…иҝҷз§ҚеҚұйҡҫж—¶еҲ»пјҢж— и®әжҳҜиҙ§еёҒж”ҝзӯ–иҝҳжҳҜиҙўж”ҝж”ҝзӯ–йғҪеә”дёҚи®ЎжҲҗжң¬гҖҒе…ЁеҠӣд»Ҙиөҙең°еә”еҜ№пјҢд»Ҙе…Қ延иҜҜж—¶жңәпјҢйҒҝе…Қе…¬е…ұеҚ«з”ҹеҚұжңәжү©ж•Јдёәе№ҝжіӣзҡ„дәәйҒ“дё»д№үеҚұжңәгҖӮ然иҖҢпјҢвҖңеӨ©дёӢжІЎжңүе…Қиҙ№зҡ„еҚҲйӨҗпјҒвҖқе·Ёйўқзҡ„иҙўж”ҝзәҫеӣ°дёҺиҙ§еёҒе®ҪжқҫжҺӘж–Ҫз»Ҳ究иҰҒеңЁжҹҗдёӘең°ж–№д»ҳеҮәд»Јд»·гҖӮд»ҘеҫҖпјҢеңЁдёӯеӨ®й“¶иЎҢејәи°ғиҙ§еёҒзәӘеҫӢгҖҒж”ҝеәңйқўдёҙйў„з®—зЎ¬зәҰжқҹзҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢж”ҝеәңиҝҮеәҰиҙҹеҖәдјҡйҒӯйҒҮеҖәеҠЎдёҠйҷҗпјҢжҲ–йқўдёҙеёӮеңәзҡ„дёҚдҝЎд»»пјҢеј•еҸ‘еӣҪеҖәеҚұжңәгҖӮиҖҢзҺ°еңЁпјҢеҗ„еӣҪдёӯеӨ®й“¶иЎҢйҖҡиҝҮйҮҸеҢ–е®ҪжқҫжҲ–ж— йҷҗйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–еҜ№жң¬еӣҪж”ҝеәңзҡ„иҙўж”ҝиөӨеӯ—з»ҷдәҲзӣҙжҺҘжҲ–й—ҙжҺҘзҡ„ж— йҷҗж”ҜжҢҒпјҢйў„з®—зәҰжқҹе’ҢеҖәеҠЎзәҰжқҹе·ІеҗҚеӯҳе®һдәЎгҖӮжүҖд»ҘзҫҺеӣҪж”ҝеәңжүҚиғҪеңЁ2020е№ҙжҺЁеҮәй«ҳиҫҫ3дёҮдәҝзҫҺе…ғзҡ„иҙўж”ҝзәҫеӣ°жҺӘж–ҪпјҢд№ҹиғҪеңЁеӣҪеҖәдёҺGDPзҡ„жҜ”зҺҮе·Іж”ҖеҚҮеҲ°130%д№ӢеҗҺгҖҒеңЁ2021е№ҙе№ҙеҲқеҸҲжҸҗеҮәдёҖдёӘй«ҳиҫҫ1.9дёҮдәҝзҫҺе…ғзҡ„иҙўж”ҝеҲәжҝҖи®ЎеҲ’гҖӮ

еҰӮжӯӨдёҖжқҘпјҢиҙўж”ҝж”ҝзӯ–жүҖйқўдёҙзҡ„жүҖжңүеҺӢеҠӣе°ұиў«иҪ¬з§»еҲ°иҙ§еёҒж”ҝзӯ–дёҠгҖӮеңЁдј з»ҹиҙ§еёҒж”ҝзӯ–жЎҶжһ¶дёӢпјҢе®Ҫжқҫж”ҝзӯ–зҡ„дё»иҰҒзәҰжқҹжҳҜйҖҡиҙ§иҶЁиғҖпјҢдёҖж—ҰйҖҡиғҖй«ҳдјҒпјҢдёӯеӨ®й“¶иЎҢе°Ҷиў«иҝ«ж”ҫејғе®Ҫжқҫзҡ„иҙ§еёҒж”ҝзӯ–гҖӮ然иҖҢпјҢз”ұдәҺе‘ЁжңҹжҖ§е’Ңз»“жһ„жҖ§зҡ„еӨҡз§ҚеҺҹеӣ пјҢеҸ‘иҫҫз»ҸжөҺдҪ“зҡ„ж ёеҝғйҖҡиғҖеңЁиҝҮеҺ»20е№ҙйғҪеӨ„дәҺдҪҺдҪҚпјҢеңЁеҸҜйў„жөӢзҡ„жңӘжқҘд№ҹзңӢдёҚеҲ°еӨ§е№…дёҠж¶Ёзҡ„йЈҺйҷ©пјҢеӣ жӯӨйҖҡиғҖеңЁд»ҠеҗҺзӣёеҪ“й•ҝж—¶й—ҙеҜ№иҙ§еёҒж”ҝзӯ–еҫҲйҡҫеҪўжҲҗзәҰжқҹпјҢйҮҸеҢ–е®Ҫжқҫж”ҝзӯ–дјјд№ҺеҸҜд»Ҙж— йҷҗеҲ¶ең°е»¶з»ӯдёӢеҺ»гҖӮиҝҷжӯЈжҳҜеҪ“еүҚзҫҺиҒ”еӮЁе’ҢиҘҝж–№еҗ„еӨ§дёӯеӨ®й“¶иЎҢзҡ„ж”ҝзӯ–е§ҝжҖҒпјҢд№ҹжҳҜеҗ„зұ»иө„дә§д»·ж јжҢҒз»ӯеӨ§е№…еәҰдёҠж¶Ёзҡ„иғҢеҗҺйҖ»иҫ‘гҖӮ

еӯҰиҝҮдјҳеҢ–пјҲoptimizationпјүзҡ„дәәйғҪжҳҺзҷҪпјҢеңЁдёҖдёӘеӯҳеңЁеӨҡйҮҚзәҰжқҹжқЎд»¶зҡ„дјҳеҢ–й—®йўҳдёӯпјҢеҰӮжһңеҺҹжңүзҡ„зЎ¬зәҰжқҹжқЎд»¶з»ҹз»ҹиў«жӢҝжҺүпјҢеҺҹжқҘзҡ„дёҖдәӣйқһзЎ¬зәҰжқҹжқЎд»¶жңүеҸҜиғҪеҸҳжҲҗж–°зҡ„зЎ¬зәҰжқҹжқЎд»¶гҖӮеҜ№дәәзұ»з»ҸжөҺе’ҢзӨҫдјҡзі»з»ҹиҖҢиЁҖпјҢеҰӮжһңиҙўж”ҝж”ҝзӯ–е’Ңиҙ§еёҒж”ҝзӯ–ж–№йқўзҡ„зЎ¬зәҰжқҹжқЎд»¶дёҚеӨҚеӯҳеңЁпјҢиҝҷдёӘзі»з»ҹеңЁдјҳеҢ–иҝҮзЁӢдёӯе°ҶдјҡйҒҮеҲ°е“Әдәӣж–°зҡ„зЎ¬зәҰжқҹе‘ўпјҹ

дј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢе®Ҫжқҫиҙ§еёҒж”ҝзӯ–зҡ„дёҖдёӘеүҜдә§е“ҒжҳҜжҺЁй«ҳиө„дә§д»·ж јпјҢиҝҷжҳҜеҠ еү§иҙ«еҜҢе·®и·қзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒжҺЁжүӢгҖӮеҰӮжһңиҙ«еҜҢе·®и·қжҢҒз»ӯеҠ еӨ§пјҢжҳҜеҗҰдјҡеҪұе“ҚзӨҫдјҡзЁіе®ҡе‘ўпјҹзӨҫдјҡдёҚзЁіе®ҡдјҡеҗҰеј•еҸ‘ж”ҝжІ»еҚұжңәжҲ–еӣҪйҷ…е…ізі»еҚұжңәе‘ўпјҹжҚўеҸҘиҜқиҜҙпјҢеңЁиҙўж”ҝж”ҝзӯ–дёҺиҙ§еёҒж”ҝзӯ–дёҚеҶҚйқўдёҙзЎ¬зәҰжқҹзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢжҲ‘们зҡ„з»ҸжөҺдёҺзӨҫдјҡзі»з»ҹе°Ҷдјҡи§Ұзў°еҲ°зҡ„ж–°зҡ„зЎ¬зәҰжқҹжҳҜд»Җд№Ҳе‘ўпјҹйҷӨдәҶиө„дә§д»·ж јжіЎжІ«гҖҒиҙ«еҜҢе·®и·қгҖҒзӨҫдјҡзЁіе®ҡзӯүжҪңеңЁзәҰжқҹеӨ–пјҢжҳҜеҗҰиҝҳжңүз»ҸжөҺеӯҰ家е’ҢдёӯеӨ®й“¶иЎҢиЎҢй•ҝ们жүҖдёҚзҶҹжӮүгҖҒд№ҹдёҚе…іеҝғдҪҶеҜ№дәәзұ»зӨҫдјҡиҖҢиЁҖеҚҙжӣҙдёәз—ӣиӢҰзҡ„зәҰжқҹжқЎд»¶е‘ўпјҹеҜ№жӯӨжҲ‘们дёҚеҫ—иҖҢзҹҘпјҢдҪҶз»ҶжҖқжһҒжҒҗгҖӮ

|  зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°

зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°  2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў

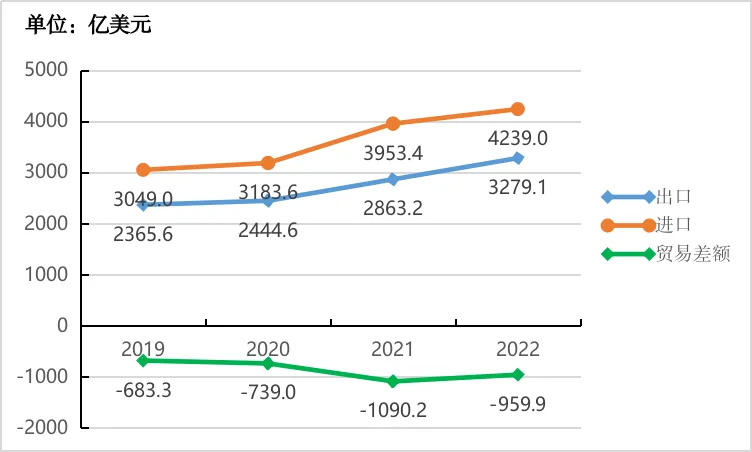

2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ

дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ

д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё

еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶

е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶ иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү©

иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү© еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ

еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ–

жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ– еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ

еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ