马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

еҗҙеҝ—иҝңпјҢз”·пјҢйғ‘е·һеӨ§еӯҰеҺҶеҸІеӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝпјҢйғ‘е·һеӨ§еӯҰдёӯеҺҹеҺҶеҸІдёҺж–ҮеҢ–з ”з©¶йҷўз ”究е‘ҳгҖӮ

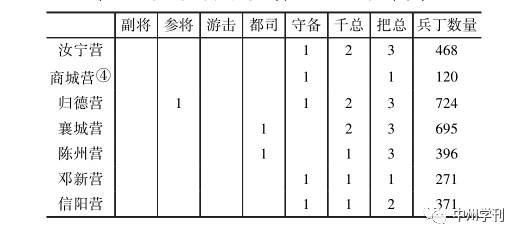

з»ҝиҗҘиҮӘе»әз«Ӣд№Ӣж—Ҙиө·жүҖеҪўжҲҗзҡ„ж ҮгҖҒеҚҸгҖҒиҗҘгҖҒжұӣеӣӣзә§еҲ¶еәҰеңЁе·©еӣәз»ҝиҗҘеҲ¶еәҰзҡ„еҗҢж—¶д№ҹеё®еҠ©жё…е»·е®һзҺ°дәҶд»ҺзңҒеҲ°еҺҝзҡ„жңүж•ҲеҶӣдәӢжҺ§еҲ¶гҖӮйҷӨй•Үе®Ҳең°ж–№зҡ„еҶӣдәӢиҒҢиҙЈеӨ–пјҢз»ҝиҗҘиҝҳжүҝжӢ…зқҖзјүжҚ•зҪӘзҠҜгҖҒжҠји§ЈзҠҜдәәгҖҒе№іжҒҜжў°ж–—гҖҒиҪ¬иҝҗй’ұзІ®гҖҒдј йҖ’ж–Үд№ҰзӯүдҪ“зҺ°зӨҫдјҡз®ЎзҗҶдҪңз”Ёзҡ„иҒҢиҙЈпјҢеӣ жӯӨжё…д»Јз»ҝиҗҘзҡ„иҗҘгҖҒжұӣиө·еҲ°дәҶзҺ°д»ЈиӯҰеҜҹзҡ„дҪңз”ЁгҖӮзӣ®еүҚеӯҰжңҜз•Ңй’ҲеҜ№з»ҝиҗҘе…өзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңеӨ§еӨҡдҫ§йҮҚдәҺе®Ҹи§ӮеұӮйқўпјҢдё»иҰҒжҳҜжҺўи®Ёжё…д»Јз»ҝиҗҘеҲ¶еәҰеҜ№дәҺз»ҙжҠӨиҫ№з–Ҷе®үе…ЁгҖҒеӣҪ家з»ҹдёҖзҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮеҸҜи§Ғзӣ®еүҚжё…д»Јз»ҝиҗҘеҲ¶еәҰзҡ„з ”з©¶е…·жңүеҫҲејәзҡ„е®Ҹи§ӮжҖ§е’ҢеҢәеҹҹжҖ§гҖӮеә·зҶҷдә”еҚҒдёғе№ҙпјҲ1718е№ҙпјүеҚ—йҳіеәңзҲҶеҸ‘зҡ„з»ҝиҗҘе…өд№ұдёҚд»…еҸҚжҳ дәҶжё…д»ЈжІіеҚ—еҚ—йҳіең°еҢәзҡ„з»ҝиҗҘй©»йҳІжғ…еҶөпјҢд№ҹеҸҚжҳ дәҶжё…д»Јз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳеҜ№ең°ж–№зӨҫдјҡзҡ„еҸӮдёҺеҸҠе…¶дёҺж–Үе®ҳзҡ„е…ізі»гҖӮеӣ жӯӨ笔иҖ…еҶіе®ҡд»ҺиҝҷдёҖдәӢ件еҮәеҸ‘жҺўи®Ёжё…д»Јең°ж–№ж–ҮжӯҰе…ізі»пјҢд»ҘжңҹиҝӣдёҖжӯҘе®Ңе–„жё…д»Јз»ҝиҗҘеҲ¶еәҰеҸҠең°ж–№жІ»зҗҶз ”з©¶гҖӮдёҖгҖҒе»әеЁҒй”ҖиҗҢпјҡжё…д»ЈеҚ—йҳій•Үз»ҝиҗҘзҡ„й©»йҳІ еҚ—йҳіеәңдёәжё…д»Јиұ«еҚ—йҮҚй•ҮпјҢдёҺйҷ•иҘҝгҖҒж№–еҢ—дёӨзңҒжҺҘеЈӨпјҢжҳҜе…ө家еҝ…дәүд№Ӣең°пјҢжӯЈеҰӮеҳүеәҶгҖҠеҚ—йҳіеәңеҝ—гҖӢжүҖиҜҙпјҡвҖңеҚ—йҳіз”ЁжӯҰд№Ӣең°пјҢеӣӣиҫҫд№ӢеҢәд№ҹгҖӮвҖқж•…жё…е»·дәҺйЎәжІ»дёүе№ҙпјҲ1646е№ҙпјүи®ҫз«ӢеҚ—жұқй•ҮпјҢз»ҹиҫ–еҚ—йҳіеәңгҖҒжұқе®ҒеәңгҖҒе…үе·һзӯүең°зҡ„з»ҝиҗҘе…өгҖӮ1.еҚ—йҳій•Үз»ҝиҗҘзҡ„й©»йҳІжғ…еҪўеҚ—йҳій•Үй•ҝе®ҳдёәжҖ»е…өе®ҳпјҢй©»жүҺеҚ—йҳіеәңпјҢз»ҹйўҶжң¬ж Үе®ҳе…өеҸҠеҲҶйҳІгҖҒеҹҺе®Ҳеҗ„иҗҘе®ҳе…өгҖӮеҚ—йҳій•ҮжҖ»е…өж ҮдёӢеҲҶе·ҰгҖҒеҸідәҢиҗҘпјҢд»Ҙй•Үж Үе·ҰиҗҘдёәдёӯеҶӣпјҢжҺҢеҸ·д»Өд№ӢдәӢгҖӮй•Үж ҮдёӢеұһжӯҰе®ҳгҖҒе…өдёҒжғ…еҪўеҸҜи§ҒиЎЁ1гҖӮеҚ—йҳій•ҮйҷӨз»ҹиҫ–жң¬ж ҮеӨ–пјҢиҝҳз»ҹиҫ–дёҖе®ҡж•°йҮҸзҡ„еҹҺе®ҲиҗҘгҖҒеҲҶйҳІиҗҘпјҢжүҖиҫ–еҗ„иҗҘжғ…еҪўеҸҜи§ҒиЎЁ2гҖӮеҚ—йҳій•Үз»ҝиҗҘе…өдёҒй©»йҳІиҢғеӣҙиҫғе№ҝпјҢеҹәжң¬иҰҶзӣ–иұ«еҚ—е…ЁеўғпјҢд№ҹи¶іи§ҒеҚ—йҳій•ҮжҖ»е…өеӨ§жқғеңЁжҸЎпјҢеҚҠзңҒзҡ„еҶӣдәӢеҠӣйҮҸе°ҪеңЁе…¶жүӢдёӯгҖӮйҖҡиҝҮеҜ№жҜ”й•Үж ҮеҸҠеҗ„иҗҘеҸҜи§ҒеҚ—йҳій•Үж ҮеӯҳеңЁе…өдёҒж•°йҮҸеӨҡдё”йӣҶдёӯзҡ„зү№зӮ№пјҢеҺҹеӣ еңЁдәҺеҗ„иҗҘйңҖеҲҶжұӣйҳІе®ҲпјҢиҖҢй•Үж ҮдёҖиҲ¬дёҚеҝ…еҲҶжұӣпјҢж•…жҖ»е…өжң¬ж Үе…өдёҒж•°йҮҸиҰҒеӨҡдәҺдёӢеұһеҗ„еҲҶйҳІгҖҒеҹҺе®ҲиҗҘпјҢд»ҘжІ»зҗҶдёӢзә§иҗҘгҖҒжұӣгҖӮжҖ»е…өж Үе…өиҷҪеӨҡпјҢдҪҶж Үе…өд»…дёәе…Ёй•Үз»ҝиҗҘзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢжҖ»е…өдёҚиғҪжҺҢжҺ§е…Ёй•Үд№Ӣе…өгҖӮжӯӨдҫҝжҳҜжё…д»Јз»ҝиҗҘзҡ„еӨ§е°ҸзӣёеҲ¶еҺҹеҲҷпјҢеҸҜи§Ғжё…д»Јз»ҝиҗҘеҲ¶еәҰд№ӢдёҘеҜҶгҖӮиЎЁ1 еҚ—йҳій•Үж ҮжӯҰе®ҳеҸҠе…өдёҒж•°йҮҸжғ…еҪўиЎЁ

иЎЁ2 еҚ—йҳій•ҮжүҖиҫ–еҗ„иҗҘжӯҰе®ҳеҸҠе…өдёҒж•°йҮҸжғ…еҪўиЎЁ

дәҢгҖҒж–ҮжӯҰж®ҠйҖ”пјҡеҚ—йҳіз»ҝиҗҘе…өд№ұдёӯзҡ„ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳ 1.е…өд№ұдёӯзҡ„ж–Үе®ҳеҚ—йҳіз»ҝиҗҘе…өд№ұиҝҷдёҖдәӢ件ж¶үеҸҠдәҶеӨҡдҪҚжңқе»·е®ҳе‘ҳпјҢж¶үеҸҠзҡ„ж–Үе®ҳдё»иҰҒдёәж·…е·қеҺҝзҹҘеҺҝеҙ”й”ЎгҖҒеҚ—йҳіеәңзҹҘеәңжІҲжёҠпјҢдәҢиҖ…дёҺе…өд№ұзҡ„иө·еӣ жңүзқҖеҜҶеҲҮе…ізі»гҖӮж·…е·қеҺҝзҹҘеҺҝеҙ”й”Ўдёәзӣҙйҡ¶дәәпјҢдёҫдәәеҮәиә«пјҢдәҺеә·зҶҷдә”еҚҒдёғе№ҙд»»ж·…е·қзҹҘеҺҝпјҢе…өд№ұжҒ°дәҺжӯӨе№ҙеҸ‘з”ҹгҖӮеә·зҶҷдә”еҚҒдёғе№ҙеӣӣжңҲпјҢж·…е·қз»ҝиҗҘе…өиҝқдҫӢиҒҡдј—иөҢеҚҡпјҢиў«зҹҘеҺҝеҙ”й”ЎеҸ‘и§үгҖӮеҮәдәҺеҜ№еӨұеҜҹд№ӢиҙЈзҡ„жҒҗжғ§пјҢеҙ”й”ЎеҶіе®ҡд»Ӣе…ҘиҝҷзҫӨз»ҝиҗҘе…өиөҢеҚҡзҡ„дәӢ件пјҢе°ҶеҸӮдёҺиөҢеҚҡзҡ„з»ҝиҗҘе…өеҪ“еңәжҠ“иҺ·гҖӮдёәжғ©жҲ’иҝҷдәӣдёҚе®ҲвҖң规зҹ©вҖқзҡ„з»ҝиҗҘе…өдёҒпјҢеҙ”й”ЎеҶіе®ҡе°ҶеҸӮдёҺиөҢеҚҡзҡ„е…өдёҒжқЁеӣӣжһ·иҙЈд»ҘзӨәжғ©зҪҡгҖӮжқЁеӣӣжҳҜеҚ—йҳій•Үж ҮеҸіиҗҘеҲҶйҳІж·…е·қжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұжүӢдёӢе…өдёҒпјҢжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұеҸҠе…өдёҒеҫ—зҹҘжқЁеӣӣеҸ—жһ·иҙЈеҗҺпјҢеҚҒеҲҶеҗҢжғ…жқЁеӣӣзҡ„йҒӯйҒҮпјҢ并ж·ұж„ҹдёҚе№ігҖӮдәҺжҳҜзҪ—еЈ«иӢұдәІиөҙж·…е·қеҺҝиЎҷеҗ‘еҙ”й”ЎеЈ°з§°жқЁеӣӣдёәе·ұе…өпјҢж„Ҹеӣҫж–ҪеҺӢж”ҫдәәпјҢеңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢзҪ—еЈ«иӢұе…өдёҒй—«и§ӮиЎҢз”ҡиҮіе°ҶжқЁеӣӣиҝһжһ·дёҖеҗҢејәиЎҢжҠ¬еҺ»гҖӮжӯӨжЎҲйҡҸеҚій—№иҮіеҚ—йҳіеәңпјҢеҚ—йҳіеәңзҹҘеәңе‘Ҫд»ӨиЎҢжҸҗжқЁеӣӣзӯүдәәеҗҢж·…е·қеҺҝзҹҘеҺҝдјҡе®ЎжӯӨдәӢгҖӮжӯӨж—¶еҚ—йҳіеәңзҹҘеәңдёәжІҲжёҠпјҢжІҲжёҠдёәжөҷжұҹз»Қе…ҙеәңеұұйҳҙдәәпјҢеІҒиҙЎеҮәиә«пјҢдәҺеә·зҶҷдә”еҚҒдёүе№ҙйҰ–ж¬ЎжӢ…д»»еҚ—йҳіеәңзҹҘеәңпјҢеә·зҶҷдә”еҚҒе…ӯе№ҙеҶҚж¬ЎеҮәд»»еҚ—йҳізҹҘеәңгҖӮжІҲжёҠжІ»зҗҶеҚ—йҳіжңҹй—ҙйўҮжңүж”ҝз»©пјҢд»–жӣҫеҸ¬йӣҶжіҢйҳіеҺҝеҶңж°‘иҝӣе…Ҙ马д»ҒеқЎејҖиҚ’дҝ®е °пјҢиҚ’иҠңеқЎең°йҖҗжёҗжҲҗдёәжқ‘иҗҪпјҢзҷҫ姓йўҮдёәж„ҹжҒ©гҖӮиӢҘжІҲжёҠд»»еҶ…ж— йҮҚеӨ§зҡ„еҸҳж•…пјҢжңҖз»ҲеҸҜд»Ҙд»ҘвҖңзҲ¶жҜҚе®ҳвҖқзҡ„зҫҺиӘүеҚҮиҝҒпјҢеҸҜи°“еүҚйҖ”е…үжҳҺпјҢеӯ°зҹҘеңЁе…¶д»»еҶ…еҸ‘з”ҹдәҶе…өд№ұгҖӮдә”жңҲеҲқдёҖж—ҘпјҢе…өдёҒзҺӢзҲөзӘҒе°ҶжқЁеӣӣиҝһжһ·жҠ¬иҮіеҚ—йҳіеәңе ӮпјҢеҶҖеӣҫзҹҘеәңжІҲжёҠиғҪеӨҹдёәжқЁеӣӣеҒҡдё»гҖӮжІҲжёҠи§ҒзҺӢзҲөзӯүдәәе·Іе°ҶжқЁеӣӣиҝһжһ·жҠ¬иҮіеәңе ӮпјҢдҫҝи°•д»Өз»ҷжқЁеӣӣејҖжһ·е°Ҷе°ұжӯӨдәӢиҝӣиЎҢе®ЎзҗҶгҖӮе…өдёҒеҚҙд»Ҙдёәж·…е·қеҺҝзҹҘеҺҝжңӘеҲ°еҚ—йҳіеәңиЎҷпјҢеҸҲе°ҶжқЁеӣӣиҝһжһ·дёҖеҗҢжҠ¬еҺ»гҖӮжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұи§ҒжӯӨжғ…еҪўд№ҹи®Өдёәеҙ”й”Ўж•…ж„ҸдёҚиҮігҖӮжӯҰе®ҳе’Ңе…өдёҒжң¬е°ұеҜ№зҹҘеҺҝеҙ”й”ЎйўҮдёәжҒјжҖ’пјҢиҖҢеҙ”й”ЎжүҖи°“иҝҹиҝҹдёҚиҮізҡ„еӮІж…ўиҝӣдёҖжӯҘжғ№жҖ’дәҶиҝҷзҫӨжӯҰдәәгҖӮеңЁзӣӣжҖ’д№ӢдёӢпјҢжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұе°ҶжҖ’зҒ«еҸ‘жі„еңЁжІҲжёҠиә«дёҠпјҢе”ҶдҪҝе…өдёҒи¶ҒжІҲжёҠеӣ е…¬еӨ–еҮәд№Ӣж—¶е°Ҷе…¶еӣҙеӣ°е№¶жҠ¬иҮіж•ҷеңәгҖӮжңҖз»Ҳж„ӨжҖ’зҡ„е…өдёҒдҫқзҪ—еЈ«иӢұж„ҸиҒҡдј—е°ҶзҹҘеәңжІҲжёҠжҠ¬иҮіж•ҷеңәпјҢзҷҫиҲ¬зҫһиҫұпјҢиҮідёүж—ҘеҗҺеңЁеҚ—йҳій•ҮжҖ»е…өй«ҳжҲҗзҡ„еҠқи°•дёӢж–№жүҚж”ҫиҝҳгҖӮжӯӨдәӢж¶үеҸҠзҡ„дёӨдҪҚж–Үе®ҳеңЁиЎҢдёәдёҠдјјж— дёҚеҰҘпјҢеҸҚиҖҢеҝ дәҺиҒҢиҙЈпјҢеҚҙеӣ жӯӨеј•еҸ‘дәҶз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳзҡ„дёҚж»ЎпјҢжӢӣиҮҙжҠҘеӨҚгҖӮд»ҺдёӨдҪҚж–Үе®ҳзҡ„йҒӯйҒҮеҸҜи§Ғең°ж–№жӯҰе®ҳзҡ„и·ӢжүҲпјҢи·ӢжүҲзҡ„иғҢеҗҺжҳҜж°ҙзҒ«дёҚе®№зҡ„ж–ҮжӯҰе…ізі»пјҢд№ҹеұ•зҺ°дәҶйқўдёҙе…өд№ұж—¶пјҢеҪ“дәӢж–Үе®ҳдё§еӨұиҜқиҜӯжқғдёҺдё»еҠЁжқғзҡ„дёҖиҙҜзү№зӮ№гҖӮ2.е…өд№ұдёӯзҡ„жӯҰе®ҳж–Үе®ҳжҳҜеҚ—йҳіе…өд№ұзҡ„иө·еӣ пјҢжӯҰе®ҳеҲҷжҳҜеҚ—йҳіе…өд№ұзҡ„жҺЁеҠЁиҖ…пјҢжӯЈжҳҜеҚ—йҳій•ҮжӯҰе®ҳеңЁеӨ„зҗҶиҝҷдёҖдәӢ件时еӨ№жқӮз§ҒеҝғгҖҒж— жүҖдҪңдёәпјҢжүҚдҪҝеҫ—е…өд№ұжңҖз»ҲеҸ‘з”ҹ并жҢҒз»ӯжҒ¶еҢ–гҖӮжң¬дәӢ件жүҖж¶үеҸҠзҡ„жӯҰе®ҳдё»иҰҒдёәж·…е·қжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұгҖҒеҚ—йҳій•Үж ҮжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“гҖҒеҚ—йҳій•ҮжҖ»е…өй«ҳжҲҗгҖӮдёҠж–Үе·ІжҸҗеҲ°зҪ—еЈ«иӢұжҳҜеҚ—йҳіе…өд№ұзҡ„з…ҪеҠЁиҖ…пјҢй«ҳжҲҗжҳҜеҚ—йҳіе…өд№ұзҡ„е№іжҒҜиҖ…пјҢзҺӢжҙӘйҒ“еңЁиҝҷдёҖдәӢ件дёӯиҷҪжңӘеӨҡж¬ЎеҮәзҺ°пјҢдҪҶеҜ№дәӢ件йңҖиҙҹжңүдёҖе®ҡзҡ„иҙЈд»»гҖӮжҚ®иҪҪзҺӢжҙӘйҒ“дёәйҷ•иҘҝдәәпјҢиЎҢдјҚеҮәиә«пјҢеә·зҶҷдә”еҚҒдәҢе№ҙд»»еҚ—йҳій•ҮеҸіиҗҘжёёеҮ»гҖӮе…ідәҺзҺӢжҙӘйҒ“еңЁжӯӨдәӢдёӯзҡ„и§’иүІпјҢеӨ§йғЁеҲҶеҸІж–ҷжңӘжӣҫжҸҗиө·пјҢеҰӮгҖҠжё…е®һеҪ•гҖӢеҜ№дәҺжӯӨдәӢзҡ„и®°иҪҪжҳҜй«ҳжҲҗж ҮдёӢе…өдёҒд»ҘзҺӢзҲөдёәйҰ–е°ҶжІҲжёҠжҠ¬иҮіж•ҷеңәпјҢеҶ…е®№иҫғдёәз®Җз•ҘгҖӮеңЁж—¶д»»жІіеҚ—е·ЎжҠҡжқЁе®—д№үз»ҷеә·зҶҷзҡҮеёқзҡ„еҘҸжҠҳдёӯеҸҜеҸ‘зҺ°пјҢеңЁеҸіиҗҘжҠҠжҖ»зҪ—еЈ«иӢұзҺҮйўҶе…өдёҒжұӘжңқе®—е°ҶжІҲжёҠжҠ¬иҮіж•ҷеңәж—¶пјҢж—¶д»»еҚ—йҳій•Үж ҮеҸіиҗҘжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“йҡҸеҗҢдј—е…өдёҒиҮіж•ҷеңәпјҢзҷҫиҲ¬жҒҗеҗ“жІҲжёҠпјҢзӣҙиҮіжҖ»е…өй«ҳжҲҗй—»и®Ҝиө¶иҮіпјҢе…өдёҒжүҚжңҖз»Ҳж•ЈеҺ»гҖӮжқЁе®—д№үзҡ„еҘҸжҠҳе……еҲҶдҪ“зҺ°дәҶжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“еңЁиҝҷдёҖдәӢ件дёӯзҡ„жүҖдҪңжүҖдёәгҖӮзҺӢжҙӘйҒ“еҸӮдёҺгҖҒзәөд»Өе…өдёҒзҫһиҫұжІҲжёҠзҡ„еҺҹеӣ еңЁдәҺдёҺжІҲжёҠдёҚе’ҢпјҢд»ҘиҮіжҖ»е…өй«ҳжҲҗиө¶иҮіеҗҺпјҢд»ҚиҝқиғҢй«ҳжҲҗе‘Ҫд»ӨпјҢжӢ’дёҚи§Јж•Је…өдёҒгҖӮеҗҺжңқе»·еңЁе®ЎзҗҶеҚ—йҳій•ҮжҢӮеҗҚе…өејҠз—…ж—¶пјҢзҺӢжҙӘйҒ“еұ…然вҖңеҖҡжҒғиҒҢе‘ҳпјҢе°ҡж— еҲҮдҫӣвҖқпјҢеҸҜи§ҒпјҢзҺӢжҙӘйҒ“и·ӢжүҲиҮіжһҒгҖӮдёҺеҗҢжЎҲзҡ„е…¶д»–жӯҰе®ҳдёҚеҗҢпјҢзҺӢжҙӘйҒ“еңЁеҚ—йҳіе…өд№ұдёӯзҡ„жүҖдҪңжүҖдёәзәҜеұһдёӘдәәжҒ©жҖЁпјҢдҪҶеҸҲдёҺеҗҢжЎҲзҡ„жӯҰе®ҳжңүзқҖдёҖе®ҡзҡ„е…ұжҖ§пјҢе…¶е…ұжҖ§иЎЁзҺ°дёәжӯҰе®ҳеҜ№ж–Үе®ҳзҡ„иҪ»и§‘гҖҒж¬әеҮҢгҖӮжӯӨзҺ°иұЎдә§з”ҹзҡ„еҺҹеӣ йҷӨд»ҘзҺӢжҙӘйҒ“дёәд»ЈиЎЁзҡ„з»ҝиҗҘжӯҰе®ҳиЎҢдјҚеҮәиә«пјҢж–ҮеҢ–зҙ иҙЁдёҚй«ҳеӨ–пјҢд№ҹдёҺжё…д»Јзҡ„ж”ҝжІ»зҺҜеўғеҸҠең°ж–№ж–ҮжӯҰиҒҢиҙЈжңүдёҖе®ҡзҡ„е…ізі»гҖӮзҺӢжҙӘйҒ“зӯүз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳеңЁиҝҷдёҖдәӢ件зҡ„еҪўиұЎеҸҠжүҖдҪңжүҖдёәе……еҲҶеҸҚжҳ дәҶжё…д»Јең°ж–№ж–ҮжӯҰдёҚе’Ңзҡ„зҺ°иұЎгҖӮ3.ең°ж–№дёҺдёӯеӨ®зҡ„еә”еҜ№еҚ—йҳіе…өд№ұзҲҶеҸ‘еҗҺпјҢжІіеҚ—е·ЎжҠҡеј еңЈдҪҗеӣ жңӘе°Ҷжғ…еҶөеҘҸй—»еҸҠеӨұеҜҹеұһе‘ҳйҒӯеҲ°еј№еҠҫпјҢе·ІдәҺеә·зҶҷдә”еҚҒдёғе№ҙеӣӣжңҲеҺ»иҒҢпјҢиҖҢж–°д»»е·ЎжҠҡжқЁе®—д№үиҰҒеҲ°дә”жңҲеҚҒдёғж—ҘжүҚеҲ°д»»пјҢжӯӨж—¶жІіеҚ—жҢүеҜҹдҪҝеј еӯҹзҗғдҫҝжӢ…иҙҹиө·еӨ„зҗҶжӯӨдәӢзҡ„йҮҚд»»гҖӮеј еӯҹзҗғи®ӨдёәпјҡвҖңвҖҳеҚ—йҳіең°иҝһиҘ„гҖҒйғ§пјҢжҖҘеҲҷй“ӨиҖҢиө°йҷ©пјҢдәӢжңӘеҸҜзҹҘвҖҷгҖӮеҜҶд»Өйҷ„иҝ‘иҜёеҺҝдёҘе®ҲеҫЎпјҢи°•пјҡвҖҳжӯўиҜӣйҰ–жҒ¶пјҢиҮӘйҰ–е…ҚзҪӘгҖӮвҖҷвҖқеҗҺиҜӣжқҖдёәйҰ–иҖ…дёғе…«дәәпјҢеҚ—йҳіз»ҝиҗҘеҫ—д»ҘзЁіе®ҡгҖӮе…өд№ұз»“жқҹеҗҺпјҢеӣӣе·қйҒ“зӣ‘еҜҹеҫЎеҸІжқЁжұқи°·й—»е…¶дәӢпјҢдёҠд№Ұеј№еҠҫжҖ»е…өй«ҳжҲҗзәөе…өж®ҙе®ҳгҖӮеә·зҶҷзҡҮеёқе‘ҪеҲ‘йғЁе°ҡд№Ұеј е»·жһўпјҢеҶ…йҳҒеӯҰеЈ«й«ҳе…¶еҖ¬еӨ„зҗҶжӯӨжЎҲпјҢйҡҸеҗҺдәҺеә·зҶҷдә”еҚҒе…«е№ҙеӣӣжңҲеҮәе…·е®ЎеҲӨз»“жһңпјҡеёҰеӨҙиө·дәӢе…өдёҒзҺӢзҲөзӯүз…§е…үжЈҚдёәйҰ–дҫӢпјҢжӢҹеӨ„д»Ҙж–©з«ӢеҶіпјӣд»ҺзҠҜеҲҳй•ҝеӯҗжӢҹеӨ„д»Ҙз»һзӣ‘еҖҷпјҢеҫ…еҲ°з§ӢеҗҺеӨ„еҶіпјӣжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“еӣ з…ҪеҠЁе…өдёҒпјҢдё”иҝқиғҢжҖ»е…өй«ҳжҲҗе‘Ҫд»ӨпјҢиў«еӨ„д»Ҙж–©зӣ‘еҖҷпјҢеҫ…еҲ°з§ӢеҗҺеӨ„еҶіпјӣзҪ—еЈ«иӢұиә«дёәж·…е·қеҺҝжҠҠжҖ»пјҢжңӘиғҪз®ЎжқҹжүӢдёӢе…өдёҒпјҢеӣ жӯӨиў«еӨ„д»Ҙжқ–иҙЈпјҢеҸ‘й…Қиҫ№еҚ«е……еҶӣпјӣеҚ—йҳій•ҮжҖ»е…өе®ҳй«ҳжҲҗеӣ е№іж—ҘжңӘиғҪзәҰжқҹе…өдёҒпјҢдё”дәӢ件еҸ‘з”ҹеҗҺжңӘиғҪеҸҠж—¶йўҳеҸӮпјҢз…§жәәиҒҢдҫӢйқ©иҒҢв‘©гҖӮжЎҲ件зҡ„е®ЎеҲӨз»“жһңд№ҹиҝӣдёҖжӯҘиҜҒжҳҺдәҶжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“еңЁе…өд№ұдёӯзҡ„жҒ¶еҠЈеҪұе“ҚгҖӮзҺӢжҙӘйҒ“жүҖд»»жёёеҮ»дёҖиҒҢдәҺз»ҝиҗҘдёӯжҳҜдёӯзә§жӯҰе®ҳпјҢиә«иҙҹиҰҒиҒҢеҚҙзәөе®№гҖҒжҺЁеҠЁжҡҙд№ұпјҢзӣ®зҡ„д»…жҳҜдёәжҠҘеӨҚжІҲжёҠпјҢиЎҢдёәеҸҜи°“жҒ¶еҠЈпјҢж•…иў«еӨ„д»Ҙж–©зӣ‘еҖҷгҖӮжӯӨз•Әж–ҮжӯҰиҫғйҮҸдёӯиў«еӨ„зҗҶзҡ„е®ҳе‘ҳдё»иҰҒжҳҜеҚ—йҳій•Үеҗ„зә§жӯҰе®ҳпјҢдёҠиҮіжҖ»е…өдёӢиҮіжҠҠжҖ»йғҪеҸ—еҲ°дәҶдёҚеҗҢзЁӢеәҰзҡ„еӨ„зҪҡпјҢиҖҢж–Үе®ҳиҷҪеҸ—иҫұпјҢдҪҶеҸ–еҫ—дәҶжңҖеҗҺзҡ„вҖңиғңеҲ©вҖқгҖӮдёүгҖҒж–ҮжӯҰдёҚе’Ңпјҡжё…д»Јең°ж–№жІ»зҗҶжңәеҲ¶зҡ„ејҠз«Ҝ еҚ—йҳіз»ҝиҗҘе…өд№ұеҸҚжҳ дәҶжё…д»Јжүҝе№ід№Ӣйҷ…ең°ж–№ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳдёҚе’Ңзҡ„зҺ°иұЎгҖӮжё…д»Јең°ж–№ж–ҮжӯҰдёҚе’ҢеңЁйЎәжІ»жңқе°ұеҲқзҺ°з«ҜеҖӘгҖӮйЎәжІ»еҚҒе№ҙеҶ¬пјҢвҖңжҖ»е…өеҲҳжҹҗ养马жұқе®ҒпјҢж—¶еӨ§йӣӘпјҢе…ө马еҜ’з”ҡпјҢеҝ…ж¬Іе…ҘеҹҺвҖқпјҢжұқйҳіеҺҝеЈ«з»…зҷҫ姓жӢ…еҝ§е…өеЈ«йӘҡжү°пјҢжіЈдәҺзҹҘеҺҝпјҢ并иҜ·жұӮзҹҘеҺҝеҮәйқўеҠқйҳ»гҖӮж—¶д»»жұқйҳізҹҘеҺҝзҡ„и®ёеә”й№Қж·ұеҸ—з»…ж°‘ж„ҹжҹ“пјҢеҶіеҝғеҮәеҹҺйқўи§ҒжҖ»е…өе®ҳпјҢ并иҜ•еӣҫеҠқйҳ»пјҢдёҚж–ҷеҚҙиў«е®ҳе…өеҮҢиҫұи©ҲйӘӮгҖӮзҹҘеҺҝи®ёеә”й№ҚдёҚе ӘзҫһиҫұпјҢж„ӨиҖҢиҮӘзјўгҖӮжҖ»е…өеҲҳжҹҗи§ҒзҹҘеҺҝиҮӘзјўпјҢжӢ…еҝғдәӢжғ…йҡҫд»ҘжҺ§еҲ¶пјҢжҝҖиө·дәӢз«ҜпјҢдҫҝзҺҮе…өз»•жұқйҳіиҖҢиө°гҖӮеә·зҶҷеҚҒе…«е№ҙпјҢеӣ еұұдёңиЈҒж’ӨжҸҗж ҮпјҢеҜјиҮҙе…өдёҒе“—еҸҳпјҢж–°д»»еұұдёңе·ЎжҠҡж–Ҫз»ҙзҝ°жҹҘжҳҺдәӢжғ…з»ҸиҝҮеҗҺпјҢжҢҮеҮәе…өд№ұзҡ„еҺҹеӣ еңЁдәҺвҖңе·ЎжҠҡжҸҗзқЈж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢйҒӮиҮҙе…өдёҒз”ҹеҸҳвҖқеә·зҶҷеҚҒд№қе№ҙдјҠеғ»еҚіе°ҶеҮәд»»дә‘еҚ—е·ЎжҠҡж—¶пјҢеә·зҶҷеёқе‘ҠиҜ«е…¶вҖңж–ҮжӯҰи°ғе’ҢпјҢеҲҷиҜёдәӢжҳ“дәҺе°ұзҗҶгҖӮж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢеҲҷиҜёдәӢжҺЈеҲ¶пјҢйҡҫд»Ҙеҫ„иЎҢвҖқгҖӮеә·зҶҷдәҢеҚҒдәҢе№ҙеә·зҶҷеёқе‘Ҡи°•еңЁе№іе®ҡдёүи—©д№Ӣд№ұж—¶з«ӢжңүеҶӣеҠҹзҡ„жё©е·һжҖ»е…өе®ҳйҷҲдё–еҮҜгҖҒеҚ—иөЈжҖ»е…өе®ҳи®ёзӣӣпјҢз§°вҖңжң•жҜҸи§ҒеҠҹеӨ§иҖ…пјҢжҳ“з”ҹйӘ„еӮІпјҢд»ҘиҮҙж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢең°ж–№еӨҡдәӢвҖқгҖӮеә·зҶҷеёқйў‘з№Ғзҡ„е‘Ҡи°•жӯЈжҳҜең°ж–№ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳдёҚе’ҢпјҢд»ҘиҮҙдәӢз«ҜеӨҡеҸ‘зҡ„еҸҚжҳ гҖӮйқўеҜ№ең°ж–№йў‘еҸ‘зҡ„ж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫпјҢеә·зҶҷеёқжӣҫжңүвҖңиҮіең°ж–№ж–ҮжӯҰе…ұдәӢпјҢжҜҸеӨҡдёҚе’ҢвҖқд№ӢеҸ№гҖӮеҸҜи§Ғжё…д»Јж–ҮжӯҰдёҚе’ҢзҺ°иұЎиҫғдёәдёҘйҮҚгҖӮжё…д»ЈеҗҚе®Ұй»„е…ӯйёҝеҜ№иҝҷдёҖзҺ°иұЎжңүзқҖж·ұеҲ»зҡ„зңӢжі•пјҡеҮЎе·һйӮ‘дҝұжңүиҗҘејҒй©»йҳІпјҢеӨ§зәҰйқһе®ҲеӨҮеҲҷеҚғжҠҠжҖ»д№ҹпјҢд»Һ科зӣ®еҮәиә«иҖ…пјҢжңӘе…ҚиҪ»и§‘иҗҘе®ҳпјҢиҖҢиҗҘе®ҳдәҰжҒғз®Ўе…өпјҢжңӘе…ҚиЎ”ж„ӨгҖӮе·һйӮ‘жҜҸйҒҮе…өж°‘зӣёе…ұпјҢеҗ„иҮӘжҠӨжҢҒпјҢиҖҢж°‘еҫҖеҫҖдёәе…өжүҖж¬әеҮҢпјҢжҲ–еҖјең°ж–№еҒ¶иӯҰејҒе…Ҳж··жҠҘпјҢиҖҢең°ж–№еҫҖеҫҖдёәејҒжүҖйӘҡжү°пјҢжӯӨзҡҶж–ҮжӯҰдёҚе’Ңд№Ӣж•…д№ҹгҖӮ й»„е…ӯйёҝи®Өдёәжё…д»Јж–Үе®ҳдёҺжӯҰе®ҳеӣ еҮәиә«дёҚеҗҢиҖҢдә’зӣёиҪ»и§ҶпјҢж–Үе®ҳд»Ҙ科дёҫжӯЈйҖ”еҮәиә«пјҢи®ӨдёәжӯҰе®ҳзІ—й„ҷпјҢжӯҰе®ҳеӣ жүӢжҸЎйҮҚе…өпјҢеҶ…еҝғиЎ”жҒЁпјҢдјәжңәжҠҘеӨҚгҖӮйғЁеҲҶз»ҝиҗҘе…өйӘҡжү°зҷҫ姓зҡ„жҒ¶д№ жӣҙжҳҜеҠ еү§дәҶдёӨиҖ…зҡ„зҹӣзӣҫгҖӮзҹӣзӣҫзҡ„дә§з”ҹйҷӨдәҶдёҺеә·зҶҷеёқжүҖиҜҙзҡ„жӯҰе°ҶйӘ„жЁӘгҖҒй»„е…ӯйёҝжүҖжҸҗеҸҠзҡ„ж–ҮеҢ–зҙ е…»е·®ејӮжңүе…іеӨ–пјҢд№ҹдёҺжё…д»ЈеҘүиЎҢзҡ„вҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶еҺҹеҲҷвҖқеӯҳеңЁдёҖе®ҡе…ізі»пјҢжӯӨз§ҚеҺҹеҲҷзҡ„дә§з”ҹдёҺжҳҺжң«жё…еҲқж–ҮжӯҰеҗҲдёҖи®әйҖҗжёҗж·ұеҢ–зҡ„зҺ°е®һжңүе…іпјҢд№ҹжҳҜжё…зҺӢжңқеҜ№жҳҺжң«жӯҰе°ҶйӘ„жЁӘеұҖйқўзҡ„еҸҚжҖқгҖӮжё…жңқд»ҘжӯҰеҠҹеҫ—еӨ©дёӢпјҢе°ҡжӯҰд№ӢйЈҺжө“еҺҡпјҢдҪҶйғЁеҲҶжұүж—Ҹе®ҳе‘ҳз§үжүҝйҮҚж–ҮиҪ»жӯҰзҡ„жҖқжғіпјҢдё»еј еҺӢжҠ‘жӯҰдәәгҖӮжё…жңқз»ҹжІ»иҖ…йүҙдәҺеүҚжҳҺд№ӢдәӢпјҢдёҚж„ҝиҝҮдәҺеҺӢжҠ‘жӯҰдәәпјҢ他们з”ҡиҮідјҡиөӢдәҲжӯҰдәәжӣҙеӨ§зҡ„еҪұе“ҚеҠӣпјҢ然иҖҢиҝҷ并дёҚж„Ҹе‘ізқҖзүәзүІж–Үе®ҳпјҢеӣ дёә他们д»ҚиҰҒжҠҠеҶӣдәӢзҪ®дәҺдёҘж јжІ»зҗҶд№ӢдёӢгҖӮеҰӮеә·зҶҷжңқе®ҳе‘ҳиөөз”ід№”еӨҡж¬ЎеҸӮеҠҫжӯҰе®ҳзҡ„иЎҢдёәеј•еҸ‘дәҶеә·зҶҷеёқзҡ„дёҚж»ЎпјҢеә·зҶҷеёқз—ӣж–Ҙиөөз”ід№”иҜҙвҖңжҠ‘жӯҰдәәд№ғжҳҺд»ЈйҷӢд№ вҖқпјҢдҪҶеә·зҶҷеёқд№ҹдёҚеҫ—дёҚжүҝи®Өиөөз”ід№”зҡ„и§ӮзӮ№еӯҳжңүеҸҜеҸ–д№ӢеӨ„пјҢйҡҸеҗҺ委е©үиҜҙеҮәдәҶвҖңжӯҰдәәзІ—йІҒпјҢдёҚе®ңжҠ‘д№ӢеӨӘз”ҡвҖқд№ӢиҜӯгҖӮжӯӨдәӢеҮёжҳҫдәҶеә·зҶҷеёқйҮҚжӯҰдҪҶеҸҲжҠ‘жӯҰзҡ„зҹӣзӣҫеҝғзҗҶпјҢдҪҝжё…е»·иҷҪз»ҷдәҲжӯҰе®ҳдёҖе®ҡзҡ„жқғеҠӣеҚҙеҸҲйҮҚйҮҚеҲ¶зәҰпјҢдёәж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫзҡ„дә§з”ҹеҹӢдёӢдәҶдјҸ笔гҖӮд»Һжё…д»ЈзқЈжҠҡдёҺжҸҗзқЈд№Ӣе…ізі»дёҠдҫҝеҸҜи§Ғж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶еӣ зҙ зҡ„еӯҳеңЁпјҢжҸҗзқЈжҳҜжё…д»ЈдёҖзңҒз»ҝиҗҘзҡ„жңҖй«ҳдё“иҒҢжӯҰе®ҳпјҢеҚҙеҸҲи®ҫзҪ®зқЈжҠҡж–Үе®ҳз»ҹзҺҮж Үе…өпјҢиҠӮеҲ¶жӯҰиҒҢпјҢж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶з”Ёж„ҸжҳҺжҳҫгҖӮжӯӨдёҫиҷҪдҪҝеҫ—ж–ҮжӯҰзӣёдә’еҲ¶иЎЎпјҢдёҚиҮіжқғеҖҫең°ж–№пјҢеҚҙеҠ еү§дәҶз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳдёҺж–Үе®ҳзҡ„зҹӣзӣҫпјҢеүҠејұдәҶжҲҳж—¶з»ҝиҗҘдёҺең°ж–№ж–Үе®ҳзҡ„й…ҚеҗҲиғҪеҠӣгҖӮд»ҺйӣҚжӯЈеёқдёҠи°•еҸҜи§Ғж–ҮжӯҰжҢҹеҲ¶д№ӢйЈҺж°”еҸҠжҒ¶жһңпјҡиҮідәҺж–ҮжӯҰиҷҪеұһдёӨйҖ”пјҢ然еҗҢдёәжңқе»·д№Ӣе®ҳпјҢеҗҢеҠһеӣҪ家д№ӢдәӢпјҢе®һдёәдёҖдҪ“пјҢжүҖеҪ“е’ҢиЎ·е…ұжөҺпјҢжҚ®е®һз§үе…¬пјҢд»Ҙе°ҪеӢҝж¬әд№ӢйҒ“гҖӮй—»еҫ—еӨ–зңҒжңүж–Үе®ҳе·Із”іж–Үд№ҰпјҢиҖҢжӯҰе‘ҳжҒҗе…¶е№ІзўҚпјҢжҲ–дәҺдёӯйҖ”жҺЈеӣһиҖ…пјҢжҲ–еӢүејәд»Өе…¶жӣҙж”№иҖ…гҖӮжӯҰж—ўеҸҜд»Ҙж–Ҫд№ӢдәҺж–ҮпјҢеҲҷж–ҮдәҰеҸҜд»Ҙж–Ҫд№ӢдәҺжӯҰгҖӮдјјжӯӨжҢҹеҲ¶жҲҗйЈҺпјҢиӢҹдё”иҝҒе°ұпјҢдҪ•д»Ҙеҫ—дәӢд№Ӣе®һжғ…пјҢйҷӨдәӢд№ӢејҠе®һпјҢеҶөзӣ®еүҚиҷҪиҚүзҺҮз»“еұҖпјҢиҖҢе«ҢйҡҷиҮӘжӯӨиҖҢз”ҹпјҢж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢе®һе§ӢдәҺжӯӨпјҢи‘—иҜҘзқЈжҠҡжҸҗй•ҮйҖҡиЎҢжҷ“и°•пјҢдёҘеҠ зҰҒзәҰпјҢеҖҳжүҖеұһжңүзҠҜжӯӨзӯүжғ…ејҠиҖ…пјҢеҚіжҚ®е®һеҸӮеҘҸпјҢжҜӢеҫ—姑容гҖӮ еӣ йғЁеҲҶжӯҰе®ҳеӯҳеңЁиғҒиҝ«ж–Үе®ҳзҡ„иЎҢдёәпјҢйӣҚжӯЈеёқжҚ®жӯӨи®ӨдёәвҖңжӯҰж—ўеҸҜд»Ҙж–Ҫд№ӢдәҺж–ҮпјҢеҲҷж–ҮдәҰеҸҜд»Ҙж–Ҫд№ӢдәҺжӯҰвҖқпјҢиӢҘдёҚеҲ¶жӯўпјҢе°ҶеҜјиҮҙж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢеӣ жӯӨйӣҚжӯЈеёқдёӢд»ӨиӢҘеҶҚеҸ‘з”ҹж–ҮжӯҰзӣёдәүд№ӢдәӢпјҢзүөж¶үд№ӢдәәиҰҒиў«дёҘжғ©гҖӮйӣҚжӯЈеёқеңЁеә·зҶҷеёқвҖңж–ҮжӯҰе’ҢиЎ·вҖқжҖқжғізҡ„еҹәзЎҖдёҠиҜ•еӣҫи°ғе’Ңж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫпјҢдҪҶж—ҘеҗҺд»Қжңүзұ»дјјдәӢ件еҸ‘з”ҹпјҢеҸҜи§Ғжё…жңқең°ж–№з®ЎзҗҶдёӯж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫд№Ӣж·ұгҖӮжё…е»·зҡ„вҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶вҖқд№ӢдёҫжӯЈеҰӮдёҖжҠҠеҸҢеҲғеү‘пјҢвҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶еҺҹеҲҷвҖқдёҖж–№йқўдҪҝең°ж–№жқғеҠӣдёҚиҮідәҺйӣҶдёӯиҮіжҹҗдәәд№ӢжүӢпјҢеҲ©дәҺдёӯеӨ®йӣҶжқғпјӣеҸҰдёҖж–№йқўеңЁеҜјиҮҙж”ҝд»ӨдёҚз•…зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹеҠ еү§дәҶж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳзҡ„зҹӣзӣҫгҖӮиҖҢжё…жңқз»ҹжІ»иҖ…еҜ№жӯӨеҝғзҹҘиӮҡжҳҺпјҢ他们д№ҹж·ұзҹҘвҖңжҠ‘жӯҰдәәд№ғжҳҺд»ЈйҷӢд№ вҖқпјҢдҪҶеңЁе…·дҪ“зҡ„еҲ¶еәҰи®ҫи®Ўж–№йқўпјҢ他们д»ҚиҜ•еӣҫе®һзҺ°ж–ҮжӯҰй—ҙзҡ„жқғеҠӣеҲ¶иЎЎпјҢд№ғиҮіеҮәзҺ°дёҺвҖңж–ҮжӯҰе’ҢиЎ·вҖқе”ұеҸҚи°ғзҡ„жғ…еҶөгҖӮеҰӮд№ҫйҡҶе№ҙй—ҙпјҢдә‘еҚ—еёғж”ҝдҪҝеҫҗеҳүе®ҫеҘҸз§°пјҡвҖңеҗ„зңҒж–ҮжӯҰе‘ҳејҒдёҚиғҪе’Ңи°җпјҢиҜ·еҲҶеҲ«жғ…зҪӘи®®еӨ„гҖӮвҖқд№ҫйҡҶеёқеҚҙи®ӨдёәпјҡвҖңж–ҮжӯҰдёҚе’Ңе…ЁеңЁдёҠеҸёеҢ–еҜјпјҢе®ҡд»ҘеӨ„еҲҶпјҢж®ҠйқһиҮіеҪ“пјҢдё”е®ҡд»ҘдҪ•зӯүеӨ„еҲҶиҖ¶пјҢжӯӨи§Ғз”ҡе°ҸгҖӮвҖқеҫҗеҳүе®ҫжҸҗи®®еә”еҜ№ж–ҮжӯҰдёҚе’Ңзҡ„зҺ°иұЎеҠ д»Ҙжғ©жІ»пјҢиҖҢд№ҫйҡҶеёқеҚҙдёҚд»Ҙдёә然пјҢд»–и®Өдёәж–ҮжӯҰдёҚе’ҢеҮәзҺ°зҡ„еҺҹеӣ еңЁдәҺдёҠзә§е®ҳе‘ҳж•ҷеҢ–дёҚе‘ЁпјҢжҚўеҸҘиҜқиҖҢиЁҖпјҢи§ЈеҶіж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫзҡ„е…ій”®еҚіеңЁдәҺдёҠзә§зҡ„ж•ҷеҢ–гҖҒеҠқеҜјпјҢиҖҢдёҚеңЁд»ҘйҮҚе…ёжғ©жІ»гҖӮдҪҶжҳҜдёҖдәӣзү№ж®ҠеҢәеҹҹпјҢеҰӮиҫ№з–Ҷд№Ӣең°пјҢеӣ е…¶вҖңж°‘еӨ·жқӮеӨ„пјҢжҠҡз»ҘеҢ–еҜјпјҢиҒҢд»»е°ӨйҮҚвҖқпјҢиӢҘеҪ“ең°ж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫйў‘еҸ‘пјҢеҠҝеҝ…еҪұе“Қжё…зҺӢжңқеҜ№иҫ№з–Ҷең°еҢәзҡ„жҺ§еҲ¶пјҢеӣ жӯӨпјҢжё…е»·еҜ№иҫ№з–Ҷең°еҢәж–ҮжӯҰдёҚе’Ңзҡ„зҺ°иұЎпјҢе‘ҲзҺ°еҮәдёҘиӮғж•ҙйЎҝзҡ„е§ҝжҖҒгҖӮд№ҫйҡҶеёқд№ҹз§°пјҡвҖңиҮідәҺж–ҮжӯҰдёҚе’ҢпјҢд№ғең°ж–№д№ӢеӨ§жӮЈпјҢе…¶еңЁиӢ—з–Ҷжӣҙе®ңдёҘзҰҒиҖҢйҮҚжғ©д№ӢпјҢе—ЈеҗҺиӢҘжңүжҖҖжҢҹз§Ғж„ҸпјҢеҪјжӯӨйҫғйҫүпјҢиҮҙиҜҜе…¬дәӢиҖ…пјҢиҜҘзқЈжҠҡжҸҗиҮЈеҚіиЎҢйўҳеҸӮпјҢд»ҺйҮҚи®®еӨ„пјҢжҜӢеҫ—姑容гҖӮвҖқеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢд№ҫйҡҶеёқиҷҪжҸҗеҸҠеҜ№ж¶үдәӢж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳзҡ„жғ©еӨ„пјҢдҪҶжүҖи°“зҡ„жғ©еӨ„д»…жҳҜеңЁвҖңиҜҜе…¬дәӢвҖқзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеҚіеңЁеј•еҸ‘иҫғеӨ§зҡ„дәӢж•…еҗҺпјҢж–№з»ҷдәҲжғ©еӨ„гҖӮеӣ жӯӨпјҢд»Һзӣёе…іеҸІж–ҷдёӯпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°дј—еӨҡжё…жңқз»ҹжІ»иҖ…и®ӯиҜ«ж–Үе®ҳдәҰжҲ–жҳҜжӯҰе®ҳиҰҒе…¶е’ҢиЎ·зҡ„жҸҸиҝ°пјҢдҪҶд»Һе…·дҪ“зҡ„еҲ¶еәҰиҝҗиЎҢеұӮйқўжқҘзңӢпјҢжё…е»·е…ідәҺи°ғиҠӮж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫзҡ„жҺӘж–ҪеҸҜи°“жҳҜе°‘д№ӢеҸҲе°‘пјҢеҺҹеӣ еҚіеңЁдәҺпјҢжё…е»·и®Өдёәж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫи§ЈеҶізҡ„е…ій”®еңЁдәҺдёҠеҸёзҡ„ж•ҷеҢ–пјҢиҖҢдёҚеңЁдәҺжғ©жІ»пјҢеӣ жӯӨ清廷并жңӘжӢҝеҮәејәжңүеҠӣзҡ„дёҫжҺӘжқҘи§ЈеҶіиҝҷдёҖй—®йўҳгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеӣ жё…е»·жүҖеҘүиЎҢзҡ„вҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶еҺҹеҲҷвҖқзҡ„еӯҳеңЁпјҢеҜјиҮҙж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫиҝҷдёҖй—®йўҳж— жі•еҪ»еә•и§ЈеҶігҖӮжё…д»ЈвҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶еҺҹеҲҷвҖқеҠ еү§дәҶж–ҮжӯҰй—ҙзҡ„зҹӣзӣҫпјҢе…¶еңЁең°ж–№е®һиЎҢзҡ„вҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІеҲ¶еәҰвҖқжӣҙжҳҜиҝӣдёҖжӯҘеҠ еү§дәҶдёӨиҖ…зҡ„зҹӣзӣҫгҖӮжё…е»·еңЁеҠЁз”Ёд»Ҙж–Үдёәд»ЈиЎЁзҡ„ж–Үе®ҳгҖҒд№Ўз»…жқҘеҠ ејәеҜ№ең°ж–№зӨҫдјҡзҡ„жІ»зҗҶд№ӢеӨ–пјҢиҝҳеҠЁз”ЁдәҶжӯҰе®ҳпјҢеҚіжё…е»·еңЁең°ж–№дёҚж–ӯи°ғж•ҙгҖҒеўһеҠ й©»йҳІиҗҘгҖҒжұӣд»ҘејәеҢ–еҜ№ең°ж–№зӨҫдјҡзҡ„з®ЎжҺ§гҖӮең°ж–№й©»йҳІжӯҰе®ҳдё»иҰҒиҙҹиҙЈеј№еҺӢзҫӨдҪ“жҖ§жҡҙд№ұдәӢ件д»ҘеҸҠеұҘиЎҢең°ж–№е·ЎжҹҘжІ»е®үпјҢиө·еҲ°ејҘиЎҘж–Үе®ҳеҠӣйҮҸдёҚи¶ізҡ„дҪңз”ЁпјҢжӯЈеҰӮжұҹиҘҝе·ЎжҠҡиҫ…еҫ·жүҖиҜҙпјҡвҖңе·һеҺҝйўқи®ҫжҚ•еҪ№еӨҡиҖ…дёҚиҝҮеҚҒеҗҚпјҢе°‘иҖ…ж•°еҗҚпјҢдҫҰзјүеҠҝйҡҫе‘ЁеҲ°пјҢжҳҜд»ҘиҙЈд»ӨиҗҘе…өеҚҸзјүгҖӮвҖқе…ідәҺең°ж–№вҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІеҲ¶еәҰвҖқзҡ„жҸҗи®®еҸҜиҝҪжәҜиҮійЎәжІ»жңқгҖӮйЎәжІ»еҚҒе…ӯе№ҙжҲ·йғЁе·ҰдҫҚйғҺжһ—иө·йҫҷжӣҫеҗ‘жңқе»·жҸҗи®®пјҢеә”е°ҶжҚ•зӣ—зӯүең°ж–№дәӢеҠЎдәӨз”ұз»ҝиҗҘе®ҳе…өиҙҹиҙЈпјҢжҳҜе№ҙеҚҒжңҲпјҢз®ҖдәІзҺӢжөҺеәҰдёҺдј—еӨ§иҮЈеҜ№иҝҷдёҖжҸҗи®®еұ•ејҖи®Ёи®әпјҢжңҖз»Ҳе•Ҷе®ҡпјҢвҖңең°ж–№еӨ§дјҷиҙјзӣ—пјҢзқҖиҗҘе…өжҚ•жӢҸпјӣе…¶зӘңеҢҝеҹҺеёӮд№Ўжқ‘зӣ—иҙјпјҢд»Қи®ҫз•Әеҝ«зјүжӢҸвҖқгҖӮеңЁж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳй…ҚеҗҲзҡ„еҹәзЎҖдёҠжүҖе»әз«Ӣзҡ„ж–ҮжӯҰеҚҸйҳІжІ»е®үдҪ“зі»пјҢе°ұжӯӨеҪўжҲҗгҖӮдҪҶйЎәжІ»е№ҙй—ҙзҡ„и®Ёи®әд»…жҳҜжһ„е»әдәҶж–ҮжӯҰеҚҸйҳІдҪ“зі»зҡ„еӨ§иҮҙжЎҶжһ¶пјҢиҖҢе°ұе…¶еҰӮдҪ•е…·дҪ“е®һж–ҪпјҢеҗ„ең°зқЈжҠҡеӨ§е‘ҳеҲҷжңүзқҖиҮӘе·ұзҡ„зҗҶи§ЈгҖӮеҰӮйӣҚжӯЈдә”е№ҙпјҲ1727е№ҙпјүпјҢжІіеҚ—е·ЎжҠҡз”°ж–Үй•ңеҗ‘йӣҚжӯЈеёқдёҠгҖҠиҜ·еҒңеҲҶзјүеҚҸзјүз–ҸгҖӢпјҢжҸҗеҮәдәҶиҮӘе·ұеҜ№вҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІеҲ¶еәҰвҖқзҡ„зңӢжі•пјҢд»–еңЁж–ҮдёӯиҜҙйҒ“пјҡвҖңе—ЈеҗҺеҹҺеҶ…еӨұдәӢпјҢзјүжӢҝд№ӢдәӢдё“иҙЈд№Ӣж–ҮиҒҢпјҢеҗҢеҹҺжӯҰиҒҢд»Өе…¶еҚҸеҠ©пјӣйҒ“и·ҜгҖҒеў©й“әеӨұдәӢпјҢзјүжӢҝд№ӢдәӢдё“иҙЈд№ӢжӯҰиҒҢпјҢиҜҘз®Ўе·һеҺҝж–ҮиҒҢд»Өе…¶еҚҸеҠ©гҖӮвҖқеҘҸз–ҸеҚҒеҲҶжҳҺжҳҫең°дҪ“зҺ°дәҶж–ҮжӯҰеҚҸйҳІиҝҷдёҖең°ж–№жІ»зҗҶжЁЎејҸпјҢеҚіж–Үе®ҳиҙҹиҙЈеҹҺеҶ…дәӢ件пјҢжӯҰе®ҳеҚҸеҠ©пјӣжӯҰе®ҳиҙҹиҙЈеҹҺеӨ–дәӢ件пјҢж–Үе®ҳеҚҸеҠ©гҖӮжӯӨдёҫе……еҲҶиҖғиҷ‘еҲ°дәҶж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳиғҪеҠӣзҡ„еҢәеҲ«пјҢеӣ ж–Үе®ҳеӨ„зҗҶж°‘дј—жҡҙд№ұдәӢ件主иҰҒдҫқйқ ж°‘еЈ®гҖҒе·®еҪ№пјҢж•…еҹҺеҶ…зӘҒеҸ‘дәӢ件主иҰҒз”ұж–Үе®ҳеӨ„зҗҶпјҢжӯҰе®ҳеҚҸеҠ©гҖӮжӯҰе®ҳеӨ„зҗҶж°‘дј—жҡҙд№ұдәӢ件主иҰҒдҫқйқ йҳІжұӣе…өдёҒпјҢе…¶е…өдёҒеҲҶеёғеҗ„дәӨйҖҡиҰҒйҒ“пјҢйғЁзҪІиҢғеӣҙиҫғе№ҝпјҢеӣ жӯӨеҹҺеӨ–дәӢ件主иҰҒдәӨз”ұз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳеӨ„зҗҶпјҢж–Үе®ҳеҚҸеҠ©гҖӮз”°ж–Үй•ңжӯӨдёҫж„ҸеңЁдҪҝж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳзӣёдә’й…ҚеҗҲд»ҘиҫҫеҲ°е…ұеҗҢз»ҙжҠӨзӨҫдјҡ秩еәҸзЁіе®ҡзҡ„зӣ®зҡ„гҖӮдҪҶйғЁеҲҶең°еҢәз”ұдәҺеҢӘжӮЈиҫғйҮҚпјҢе·һеҺҝиЎҷй—Ёе·®еҪ№еҠӣдёҚиғҪеҸҠпјҢзјүжҚ•д№ӢиҙЈе…Ёз”ұз»ҝиҗҘжүҝжӢ…пјҢд»ҘиҮіеҮәзҺ°вҖңйҒҮжңүеӨ§дјҷжһӯиҙ©пјҢжӯҰиҒҢејҒе…өиҮӘеә”йҰ–е…Ҳж“’жҚ•пјҢж–№дёҚиҮідәҺе…ҚжүҳвҖқзҡ„жғ…еҪўгҖӮд»Ҙжё…д»ЈжЎЈжЎҲзҡ„зӣёе…іи®°иҪҪдёәдҫӢпјҢеҸҜд»Ҙжӣҙдёәжё…жҷ°ең°и§ӮеҜҹеҲ°жё…д»ЈвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІеҲ¶еәҰвҖқзҡ„е…·дҪ“иҝҗиҪ¬жғ…еҶөгҖӮйӣҚжӯЈе…«е№ҙеҚҒдәҢжңҲпјҢжІіеҚ—еҚ—йҳіеәңеҸ¶еҺҝзҡ„дёҖдјҷиҙјдәәвҖңи¶ҠеўҷиҝӣйҷўпјҢж’һй—Ёе…Ҙе®ӨпјҢжҳҺзҒ«жү§жў°вҖқпјҢе°ҶжҲ·дё»жІҲзқҰжҚҶз»‘пјҢеҗ‘е…¶зҙўиҰҒ银й’ұпјҢжІҲзқҰд№ӢеӯҗжІҲеі°еӯҳи¶ҒиҙјдәәдёҚеӨҮпјҢиҜ•еӣҫеҸҚжҠ—пјҢеҚҙеҸҚиў«иҙјдәәз ҚдјӨпјҢжңҖз»Ҳиҙјдәәзӣ—иө°дәҢеҚғеӨҡ银й’ұеҸҠйғЁеҲҶиҙўдә§гҖӮеңЁиҙјдәәиө°иҝңеҗҺпјҢжІҲзқҰжҖҘеҝҷе°ҶжӯӨдәӢжҠҘдәҺдҝқжӯЈпјҢйҒӮдёҠжҠҘдәҺеҺҝгҖӮеҸ¶еҺҝзҹҘеҺҝдҫҝеёҰйўҶе·®еҪ№еүҚеҺ»жІҲзқҰ家жҹҘйӘҢпјҢ并移дјҡиҗҘејҒпјҢвҖңиҙЈе·®жғҜжҚ•пјҢеӢ’зјүиөғиҙјеҠЎиҺ·пјҢ并关дјҡдёҙеўғе·һеҺҝиҗҘжұӣпјҢйҒҚеҠ еҚҸзјүвҖқгҖӮеҗҺеҸ¶еҺҝе·®еҪ№еүҚеҫҖиҘ„еҹҺзӯүең°жү“жҺўж¶ҲжҒҜпјҢж— ж„Ҹдёӯеҫ—зҹҘеҪ“ең°дәәиөөжқҘеӯҗе№іж—¶еӨҡиЎҢдёҚжі•д№ӢдәӢпјҢдҫҝд»ҘиөөжқҘеӯҗдёәзӘҒз ҙеҸЈпјҢз ҙиҺ·дәҶжӯӨжЎҲгҖӮжӯӨжЎҲиҷҪе·Іе‘Ҡз ҙпјҢдҪҶжҚ®жё…еҲ¶и§„е®ҡпјҢиӢҘең°ж–№еҸ‘з”ҹзӣ—еҠ«зӯүжЎҲ件пјҢйңҖеҜ№ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳеұ•ејҖиҝҪиҙЈгҖӮз»ҸжҹҘпјҢвҖңжұӣејҒе№іж—ҘжҮҲдәҺе·ЎжҹҘпјҢдёҙж—¶еҸҲдёҚиҝҪжҚ•пјҢз–ҸйҳІж®Ҡз”ҡвҖқпјҢеӣ жӯӨеҸ¶еҺҝжұӣжӯҰе®ҳеә”жүҝжӢ…зӣёеә”зҡ„иҙЈд»»пјҢиҖҢеҸ¶еҺҝиҙҹиҙЈжІ»е®үзҡ„ж–Үе®ҳд№ҹйҡҫйҖғе…¶е’ҺгҖӮеӣ ж¶үеҸҠжң¬жЎҲиҖҢиў«йўҳеҸӮзҡ„е®ҳе‘ҳдё»иҰҒдёәпјҡвҖңеҸ¶еҺҝе…ёеҸІеҸ¶иҠқж®ҝпјҢеүҚд»»зҹҘеҺҝжқЁж°ёеҚҮпјҢе…јж‘„еҚ—йҳіеәңзІ®жҚ•йҖҡеҲӨдәӢеҚ—йҳіеәңзҹҘеәңзЁӢз§үзӨјпјҢеҲҶе·ЎеҚ—жұқдәҢеәңгҖҒжұқе…үдәҢе·һйҒ“еүҜдҪҝи‘ЈиҮӘи¶…пјӣдё“жұӣеҸ¶еҺҝеҚғжҖ»дәӢпјҢд»ҠзҪІжІіеҚ—иҗҘдёӯеҶӣе®ҲеӨҮжқҺеӨ§еЁҒпјҢеҚҸйҳІеӨ–委еҚғжҖ»д»ҠзҪІйҷҲе·һиҗҘжҠҠжҖ»зҺӢдё–жһ—пјҢе…јиҫ–еҚ—йҳій•Үж Үж ҮеҸіиҗҘжёёеҮ»зҝҒдё–зҶҠпјҢеұһйӮ‘еӨұдәӢдҫӢеә”并еҸӮгҖӮвҖқд»…йғЁеҲҶе®ҳе‘ҳеӣ е…¬еӨ–еҮәиҖҢиәІиҝҮдәҶиў«йўҳеҸӮзҡ„йЈҺйҷ©пјҢеҸ¶еҺҝз”ҡиҮіеҚ—йҳіеәңзҡ„еӨҡдҪҚж¶үеҸҠжҚ•зӣ—иҙјдәӢйЎ№зҡ„ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳеқҮиў«йўҳеҸӮгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҸ‘з”ҹеңЁеҹҺеӨ–зҡ„еҠ«жЎҲд№ҹеҮёжҳҫдәҶвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІвҖқиҝҷдёҖеҲ¶еәҰзҡ„зү№зӮ№гҖӮеұұиҘҝеӨӘеҺҹдәәеёҲдј е„’д»ҘеҫҖжқҘзӣҙйҡ¶жІіеҚ—иҙ©еҚ–зІ®йЈҹдёәдёҡпјҢеҳүеәҶе…ғе№ҙпјҲ1796е№ҙпјүдёүжңҲпјҢеёҲдј е„’еүҚеҫҖеҶ…й»„еҺҝжҘҡж—әйӣҶиҙӯд№°зІ®йЈҹгҖӮдәҢеҚҒдәҢж—Ҙз”іеҲ»пјҢеңЁйҖ”з»Ҹе®Ӣжқ‘дёңеҢ—ж—·йҮҺж—¶пјҢдёӨдёӘиҙјдәәзӘҒ然жӢҰдҪҸдәҶеёҲдј е„’зҡ„еҺ»и·ҜпјҢ并е°Ҷе…¶жӢҪиҗҪдёӢ马пјҢжҠўе…¶й“¶дёӨиҖҢеҺ»гҖӮеёҲдј е„’йҒӮе°ҶжӯӨдәӢе‘ҠзҹҘйҷ„иҝ‘зҡ„жқ‘ж°‘пјҢжқ‘ж°‘дёҺе…¶дёҖеҗҢеүҚеҫҖиҝҪиө¶иҮіжіҠеҸЈйӣҶпјҢеҸ‘зҺ°иҙје·ІдёҚи§ҒиёӘиҝ№гҖӮең°дҝқе‘Ёе®Ғе°ҶжӯӨдәӢе‘ҠзҹҘзҹҘеҺҝи®ёй•ҝжө©пјҢи®ёй•ҝжө©дҫҝвҖңйҖүе·®еӢ’зјүпјҢ并移дёҙе°ҒиҗҘеҺҝдёҖдҪ“еҚҸжӢҝвҖқгҖӮжӯӨжЎҲжҳҜдёүжңҲеҸ‘з”ҹпјҢдҪҶиҮідёғжңҲй—ҙпјҢеҠ«зҠҜд»ҚжңӘеҪ’жЎҲпјҢеӣ жӯӨвҖңз–ҸйҳІйҷҗж»ЎвҖқпјҢеҪ“ең°ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳдҝұиў«йўҳеҸӮпјҡвҖңжҚ•е®ҳзі»еҶ…й»„еҺҝе…ёеҸІеј ж№ңпјҢеҚ°е®ҳзі»еҶ…й»„еҺҝзҹҘеҺҝи®ёй•ҝжө©пјҢе…јиҫ–е®ҳзі»еҪ°еҫ·еәңзІ®жҚ•йҖҡеҲӨзҰҸзҰ„пјҢдёҚеҗҢеҹҺзҹҘеәңзі»еҪ°еҫ·еәңзҹҘеәң讬йҮ‘пјҢз»ҹиҫ–е®ҳзі»еҪ°еҫ·еҚ«жҖҖйҒ“и”Ўе…ұжӯҰпјӣжӯҰиҒҢдё“жұӣе®ҳзі»й©»йҳІеҶ…й»„еҺҝжҠҠжҖ»еҶҜжқ°пјҢе…јиҫ–е®ҳзі»еҪ°еҫ·иҗҘйғҪеҸёйҷҲеӣҪз‘ҡгҖӮвҖқжё…еҲ¶и§„е®ҡпјҡвҖңеҮЎйҒ“и·Ҝжқ‘еә„иў«еҠ«д»ҘеӨұдәӢд№Ӣж—Ҙиө·пјҢжүЈйҷҗеӣӣдёӘжңҲзӣ—зҠҜжңӘиҺ·пјҢйўҳеҸӮз–ҸйҳІгҖӮвҖқиҖҢжҘҡж—әй•ҮеҠ«жЎҲе·ІиҝҮеҺ»еӣӣдёӘжңҲпјҢжЎҲзҠҜд»ҚжңӘиғҪеҪ’жЎҲпјҢеӣ жӯӨеҶ…й»„еҺҝиҙҹиҙЈжҚ•зӣ—зҡ„ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳдҝұиў«йўҳеҸӮгҖӮз”ұдёҠиҝ°вҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІеҲ¶еәҰвҖқзҡ„е…·дҪ“иҝҗдҪңжғ…еҪўжқҘзңӢпјҢжӯҰе®ҳж·ұе…ҘеҸӮдёҺеҲ°дәҶз»ҙжҠӨең°ж–№зҡ„зӨҫдјҡ秩еәҸгҖҒзЁіе®ҡеҸҠж—Ҙеёёж”ҝеҠЎиҝҗиҪ¬дёӯеҺ»пјҢдҪҶең°ж–№жӯҰе®ҳйғЁеҲҶиҒҢиҙЈдёҺж–Үе®ҳйҮҚеҸ пјҢеңЁе®һйҷ…жү§иЎҢж—¶еҫҖеҫҖеӣ дёәеҸҢж–№зҡ„и®ӨзҹҘдёҚеҗҢиҖҢдә§з”ҹзҹӣзӣҫгҖӮеңЁең°ж–№зӨҫдјҡзҡ„жІ»зҗҶдёӯпјҢжӯҰе®ҳжүҖиө·еҲ°зҡ„еҸӘжҳҜиҫ…еҠ©дҪңз”ЁпјҢе…¶жІ»зҗҶдё»дҪ“д»Қеә”жҳҜж–Үе®ҳпјҢжӯҰе®ҳзҡ„иҝҮеӨҡеҸӮдёҺд№ҹжҳ“еј•еҸ‘ж–Үе®ҳзҡ„еҝҢжғ®е’ҢдёҚж»ЎгҖӮж№–е№ҝйҒ“зӣ‘еҜҹеҫЎеҸІжқҺж—¶и°Ұжӣҫеҗ‘еә·зҶҷеёқжқЎеҘҸејӯзӣ—дәӢе®ңпјҢз§°еә”вҖңд»Өж–Үе®ҳдёҫжҠҘпјҢзјүжӢҝеҲҷиҙЈд№ӢжӯҰе®ҳвҖқпјҢеҲҷзӣ—жЎҲиҮӘеҸҜж¶ҲејӯпјҢеә·зҶҷеёқзңӢеҗҺз§°пјҡвҖңеҮЎе·ЎжҹҘд№Ўжқ‘дёҘзјүеҘёе®„пјҢжҳҜе…¶дё“иҙЈгҖӮд»ҠиӢҘзҪ®д№ӢдёҚи®әпјҢзӢ¬иҙЈд№ӢжӯҰе®ҳпјҢеҲҷе·һеҺҝе…өе°‘пјҢдёҚдҪҶдёҚи¶ід»Ҙзјүзӣ—пјҢеҚідҪҝдёҡе·ІзјүиҺ·пјҢж–Үе®ҳе®Ўи®Ҝж—¶еҸҲи°“е…¶иҜ¬иүҜдёәзӣ—пјҢжӯӨеІӮеҸҜиЎҢиҖ…иҖ¶гҖӮвҖқеә·зҶҷеёқи®Өдёәзјүзӣ—дёҖдәӢжҳҜж–Үе®ҳдё“иҙЈпјҢиӢҘжҢүжқҺж—¶и°Ұе»әи®®пјҢеҚіз”ұж–Үе®ҳдёҫжҠҘпјҢжӯҰе®ҳзјүжӢҝпјҢеҰӮж— жі•еңЁжңҹйҷҗеҶ…зјүжҚ•еҲ°жЎҲжңҖз»Ҳиў«йўҳеҸӮзҡ„еҝ…然жҳҜжӯҰе®ҳпјҢеҚідҪҝзјүжҚ•еҪ’жЎҲпјҢж–Үе®ҳд№ҹдјҡд»ҘвҖңиҜ¬иүҜдёәзӣ—вҖқзҡ„еҖҹеҸЈеј№еҠҫжӯҰе®ҳпјҢиӢҘд»ҘжӯӨиЎҢд№ӢпјҢеҸӘдјҡиҝӣдёҖжӯҘеҠ еү§ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳзҡ„зҹӣзӣҫгҖӮжқҺж—¶и°ҰдёҺеә·зҶҷеёқзҡ„иЁҖи®әж— ж„ҸдёӯйҖҸйңІдәҶжё…д»Јең°ж–№ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳеңЁзјүзӣ—й—®йўҳдёҠзҡ„зҹӣзӣҫпјҢзҹӣзӣҫеҸҜеӨ§иҮҙжҰӮжӢ¬дёәж–Үе®ҳеҝҢжғ®жӯҰе®ҳжӢҝиҺ·зӣ—иҙјпјҢеҚівҖңж–Үе®ҳжңҖеҝҢиҗҘжұӣиҺ·иҙјпјҢйҖҡжҠҘдёҠеҸёеҚіеҪўе…¶зҹӯпјҢиҷ‘з”ҹе«Ңз–‘вҖқгҖӮеҺҹеӣ еңЁдәҺжё…е»·е®ҳе‘ҳеҜ№ең°ж–№зӨҫдјҡжІ»зҗҶеӯҳжңүдёҖз§Қи®ӨзҹҘпјҢеҚіе·һеҺҝж–Үе®ҳжҳҜзҷҫ姓зҡ„зҲ¶жҜҚе®ҳпјҢд№ҹеҚіжҳҜе·һеҺҝдәӢе®ңзҡ„第дёҖиҙЈд»»дәәпјҢжӯЈеҰӮзһҝеҗҢзҘ–жүҖиЁҖпјҡвҖңеңЁжІ»зҗҶе®һи·өдёӯпјҢе·һеҺҝе®ҳиў«иөӢдәҲең°ж–№иЎҢж”ҝзҡ„еҗ„йЎ№иҒҢиҙЈпјҢиў«и§ҶдёәйӣҶвҖҳжі•е®ҳгҖҒзЁҺе®ҳе’ҢдёҖиҲ¬иЎҢж”ҝе®ҳвҖҷдёәдёҖдҪ“зҡ„е…ЁиғҪеһӢе®ҳе‘ҳгҖӮвҖқиҖҢз»ҝиҗҘеҸӘжҳҜе·һеҺҝж–Үе®ҳзҡ„иЎҘе……еҠӣйҮҸпјҢе°Өе…¶еңЁзјүзӣ—зӯүдәӢе®ңдёҠпјҢе…¶иҷҪж—¶еёёеҸӮдёҺпјҢдҪҶеҸӘиҙҹиҙЈзјүжӢҝпјҢиҖҢеҗҺз»ӯзҡ„е®ЎзҗҶзӯүеҲҷзҙ§зҙ§ең°ж”ҘеңЁж–Үе®ҳжүӢдёӯгҖӮж–Үе®ҳиҷҪеҜ№вҖңеӨ–жқҘвҖқзҡ„жӯҰе®ҳеҝғеӯҳдёҚж»ЎпјҢдҪҶвҖңдҪҺжҲҗжң¬вҖқиҝҗиЎҢжЁЎејҸдёӢзҡ„е·һеҺҝиЎҢж”ҝиғҪеҠӣдёҚи¶ізҡ„зҺ°е®һеӣ°еўғеҚҙеҸҲеңЁжҸҗйҶ’ж–Үе®ҳдёҚеҸҜдёҚдёҺжӯҰе®ҳеҗҲдҪңгҖӮгҖҠжқңеҮӨжІ»ж—Ҙи®°гҖӢдёӯи®°иҪҪдәҶеӨ§йҮҸжқңеҮӨжІ»зӯүе®ҳе‘ҳдёҺжӯҰе®ҳеҚҸеҗҢй…ҚеҗҲеүҝеҢӘд№ӢдәӢпјҢеҰӮжқңеҮӨжІ»еҗ‘еҸӮе°Ҷжһ—зҰҸзҘҘгҖҒе®ҲеӨҮиЎ”еҚғжҖ»йҫҷзҺүйҫ„йҖҒзӨјд»ҘеҜ»жұӮд»ҠеҗҺж”ҜжҢҒгҖӮзұ»дјјд№ӢдҫӢиҝҳеҸҜи§ҒйҒӮжәӘзҹҘеҺҝеҫҗеәҡйҷӣеңЁеҺҝеҶ…еҸ‘з”ҹе®—ж—Ҹжў°ж–—д№ӢдәӢеҗҺпјҢеҗ‘еәңгҖҒзңҒеҸҠжҸҗзқЈйҖҡзҰҖпјҢ并иҜ·жұӮвҖңе°ұиҝ‘жӢЁжҙҫе…өеӢҮдёүеӣӣзҷҫеҗҚвҖқгҖӮдҪҶеӣ жӯҰе®ҳзҡ„йӘ„жЁӘеҸҠе…¶еҜ№ж–Үе®ҳзҡ„дёҚж»ЎпјҢеңЁеә”вҖңеҚҸйҳІвҖқд№Ӣж—¶пјҢдёҚд»…дёҚдәҲд»ҘеҚҸеҠ©пјҢеҸҚиҖҢеӨ„еӨ„еҲҒйҡҫж–Үе®ҳпјҢжңҖз»ҲеҮәзҺ°вҖңж„ҡжӮҚд№Ӣе°Ҷж— дәӢеҲҷдҫөе®ҳжәәиҒҢпјҢиҖҢжңүеҸёдёҚиғҪжІ»пјҢдёҖж—ҰжңүдәӢеҲҷеҸҲзӣёжҠ—зӣёиҜҝпјҢиҖҢжңүеҸёдёҚиғҪеҸ‘дёҖзӯ–пјҢдёәе·һеҺҝиҖ…пјҢжғҹжңүзһ зӣ®жқҹжүӢиҖҢе·ІвҖқзҡ„еұҖйқўгҖӮз»“ иҜӯ жё…еүҚжңҹд»ҘжқҘпјҢз»ҝиҗҘйҖҗжёҗжҲҗдёәжё…зҺӢжңқвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІвҖқеҹәеұӮжІ»зҗҶдҪ“зі»дёӯзҡ„йҮҚиҰҒдёҖзҺҜпјҢдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁеҜ№зӨҫдјҡжІ»е®үзҡ„з»ҙжҠӨпјҢеҸӮдёҺе…·дҪ“еҹәеұӮдәӢеҠЎзӯүж–№йқўгҖӮдҪҶвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІвҖқеҹәеұӮжІ»зҗҶдҪ“зі»д№ҹйқўдёҙзқҖйЈҺйҷ©е’ҢжҢ‘жҲҳгҖӮеҰӮеә·зҶҷжңқеҚ—йҳій•Үз»ҝиҗҘе…өд№ұдәӢ件пјҢе…¶еҺҶж—¶иҷҪзҹӯпјҢжңӘй…ҝеӨ§зҘёпјҢдҪҶжҡҙйңІдәҶжё…д»Јең°ж–№жІ»зҗҶдёӯеӯҳеңЁзҡ„ж–ҮжӯҰдёҚе’Ңй—®йўҳгҖӮиҜҘдәӢеҸҳзҡ„еҸ‘з”ҹжӯЈжҳҜжӯҰе®ҳеҖҹжңәжі„ж„ӨдәҺж–Үе®ҳзҡ„з»“жһңгҖӮеҚ—йҳій•ҮжёёеҮ»зҺӢжҙӘйҒ“зӯүз»ҝиҗҘжӯҰе®ҳйқўдёҙе…өдёҒдҪңд№ұж—¶пјҢдёҚжҳҜи®ҫжі•е®үжҠҡпјҢиҖҢжҳҜзәөд»Өе…өдёҒзҫһиҫұзҹҘеәңжІҲжёҠпјҢе…¶еҺҹеӣ з«ҹжҳҜзҺӢжҙӘйҒ“дёҺжІҲжёҠжңүйҡҷгҖӮеӣ жӯӨпјҢжӯӨзұ»зҺ°иұЎиҷҪжҳҜдёӘжЎҲпјҢдҪҶдҪ“зҺ°еҮәең°ж–№ж–ҮжӯҰе®ҳе‘ҳзҡ„дёҚе’ҢпјҢдёҖж–№йқўжҳ“дҪҝе·һеҺҝеҹәжң¬зҡ„ж”ҝеҠЎйҡҫд»Ҙж–ҪиЎҢгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўд№ҹеҠ еү§дәҶдёӨиҖ…зҡ„зҹӣзӣҫпјҢдҪҝвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІвҖқдҪ“зі»йҒӯеҲ°жҢ‘жҲҳгҖӮжӯӨз§ҚзҺ°иұЎеңЁжё…д»ЈдёҚжҳҜеӯӨжЎҲпјҢж—¶дәәе·Із»ҸжңүжүҖжіЁж„ҸпјҢжё…е»·д№ҹи®ӨиҜҶеҲ°дәҶиҝҷдёҖй—®йўҳзҡ„дёҘйҮҚжҖ§пјҢдҪҶеӣ з§үжүҝзҡ„вҖңж–ҮжӯҰзӣёеҲ¶вҖқеҺҹеҲҷеҸҠзҗҶжғіеҢ–зҡ„ж–ҮжӯҰеҚҸйҳІең°ж–№жІ»зҗҶжңәеҲ¶пјҢжңӘиғҪеҜ№жӯӨзұ»зҺ°иұЎж №жІ»гҖӮжӯӨдәӢ件еҜ№жё…е»·и§ҰеҠЁиҫғеӨ§пјҢ并波еҸҠеҗҺдё–гҖӮеҰӮеҳүеәҶжңқе№іе®ҡзҷҪиҺІж•ҷиө·д№үж—¶пјҢйғЁеҲҶжё…еҶӣе°ҶйўҶе°Ҷе·ІйҷҚиҙјеҢӘйҒЈж•ЈпјҢдҪҶеҳүеәҶеёқеҜ№жӯӨдёҚж»ЎпјҢе°ұжҸҙеј•еҚ—йҳій•ҮдёҖдәӢжҢҮеҮәй•Үе…өеҮҢиҫұй•ҝе®ҳе·ІеұһзҪӘдёҚеҸҜиөҰпјҢд»ҠйғЁеҲҶзҷҪиҺІж•ҷеҫ’жӣҫжҳҜиҗҘдјҚд№ӢдәәпјҢиҖҢд»ҠиЎҢи°ӢйҖҶд№ӢдәӢпјҢе…¶зҪӘз”ҡйҮҚпјҢ并еҸ‘еёғдёҠи°•иҰҒжұӮвҖңеҗ„зқЈжҠҡжҸҗй•ҮзӯүзқЈйҘ¬иҗҘе‘ҳпјҢйҡҸж—¶жҹҘеҜҹпјҢдёҘиЎҢз®ЎжқҹвҖқпјҢд»ҘйҳІе…өдёҒеҸӮдёҺж•ҷд№ұгҖӮеҸҜи§ҒпјҢеҚ—йҳіз»ҝиҗҘе…өд№ұеҪұе“Қж·ұиҝңгҖӮеҳүеәҶеёқеҸӘзңӢеҲ°дәҶе…өдёҒзҡ„жҡҙд№ұпјҢеҚҙжңӘе…іжіЁиҝҮе…өдёҒжҡҙд№ұиғҢеҗҺзҡ„жӯҰе®ҳеңЁиҝҷдёҖдәӢ件дёӯзҡ„и§’иүІеҸҠиЎҢдёәпјҢжӣҙжңӘж„ҸиҜҶеҲ°ең°ж–№ж–Үе®ҳдёҺжӯҰе®ҳд№Ӣй—ҙзҡ„зҹӣзӣҫгҖӮжё…жңқең°ж–№еҲ¶еәҰи®ҫи®ЎеӯҳеңЁзҗҶжғіеҢ–еҖҫеҗ‘пјҢе°Ҷз»ҝиҗҘиҝҷдёҖеҶӣдәӢз»„з»Үи§Ҷдёәжё…зҺӢжңқе№іиЎЎең°ж–№еҹәеұӮжІ»зҗҶзҡ„вҖң第дёүж–№вҖқпјҢдҪҶз»ҝиҗҘдёҺең°ж–№ж–Үе®ҳгҖҒж°‘й—ҙеҠӣйҮҸзҡ„еҚҸеҗҢзЁӢеәҰпјҢдёҖе®ҡж„Ҹд№үдёҠеҶіе®ҡдәҶвҖңж–ҮжӯҰеҚҸйҳІвҖқзҡ„жҲҗж•ҲгҖӮиҖҢжё…зҺӢжңқиҷҪ然ж„ҸиҜҶеҲ°иҜҘеҲ¶еәҰеӯҳеңЁејҠз—…пјҢдҪҶе…¶дёҚж„ҝгҖҒд№ҹдёҚиғҪж №жң¬ең°и§ЈеҶіиҝҷдёҖй—®йўҳпјҢеҸӘжҳҜдёҚж–ӯең°иҜ•еӣҫеҚҸи°ғдёӨиҖ…зҡ„е…ізі»пјҢеӣ жӯӨдә§з”ҹзҡ„ж–ҮжӯҰзҹӣзӣҫеҸҚиҖҢеүҠејұдәҶең°ж–№жІ»зҗҶгҖҒжҺ§еҲ¶зҡ„ж•ҲжһңгҖӮзј–иҫ‘пјҡзҺӢиҪІ

ж–Үз« и§ҒгҖҠдёӯе·һеӯҰеҲҠгҖӢ2023е№ҙ第6жңҹвҖңеҺҶеҸІз ”究вҖқж Ҹзӣ®пјҢеӣ зҜҮе№…жүҖйҷҗпјҢжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®зңҒз•ҘгҖӮ

|  з»ҸжөҺе…ЁзҗғеҢ–并жңӘеҸ‘з”ҹж №

з»ҸжөҺе…ЁзҗғеҢ–并жңӘеҸ‘з”ҹж № иҒ”еӮЁе®ЈеёғйҷҚжҒҜ25дёӘеҹәзӮ№

иҒ”еӮЁе®ЈеёғйҷҚжҒҜ25дёӘеҹәзӮ№ еӣӣеӯЈеәҰеүҚжңҹиӣӢд»·е…Ҳж¶ЁеҗҺ

еӣӣеӯЈеәҰеүҚжңҹиӣӢд»·е…Ҳж¶ЁеҗҺ еӨӘз©әж°ҙзЁ»жңүдәҶдёүд»ЈпјҢеӨ©

еӨӘз©әж°ҙзЁ»жңүдәҶдёүд»ЈпјҢеӨ© зҪ—еҝ—жҒ’зӯү:вҖңзү№жң—жҷ®2.0

зҪ—еҝ—жҒ’зӯү:вҖңзү№жң—жҷ®2.0 зҶҠеӣӯ:зү№жң—жҷ®еҶҚж¬ЎеҪ“йҖү

зҶҠеӣӯ:зү№жң—жҷ®еҶҚж¬ЎеҪ“йҖү жҲ‘еӣҪз»ҸжөҺжҲ–еҸ—зӣҠдәҺвҖңж¶Ҳ

жҲ‘еӣҪз»ҸжөҺжҲ–еҸ—зӣҠдәҺвҖңж¶Ҳ зІ®д»·жіўеҠЁеӨ§?з§ҚзІ®дёҚиөҡ

зІ®д»·жіўеҠЁеӨ§?з§ҚзІ®дёҚиөҡ иҸңзІ• еҚ•иҫ№жіўеҠЁе№…еәҰе°Ҷ

иҸңзІ• еҚ•иҫ№жіўеҠЁе№…еәҰе°Ҷ иҝһе№іпјҡзү№жң—жҷ®йҮҚж–°жү§ж”ҝ

иҝһе№іпјҡзү№жң—жҷ®йҮҚж–°жү§ж”ҝ дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺйў„жңҹпјҢж”№еҸҳ

дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺйў„жңҹпјҢж”№еҸҳ зҶҠеӣӯпјҡе…ЁйқўеӨҚзӣҳеҸІдёҠ4

зҶҠеӣӯпјҡе…ЁйқўеӨҚзӣҳеҸІдёҠ4