马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

и‘Је°ҸзәўпјҲжі•еӯҰеҚҡеЈ«пјҢеҚҺдёӯеёҲиҢғеӨ§еӯҰ马е…ӢжҖқдё»д№үеӯҰйҷўеүҜж•ҷжҺҲпјү

дёҖ еј•иЁҖпјҡеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•

дәҢе…ғжЎҶжһ¶зҡ„еҸҚжҖқ

е…ҡзҡ„еҚҒд№қеӨ§жҠҘе‘ҠжҢҮеҮәпјҢе®һж–Ҫд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҲҳз•ҘпјҢиҰҒеқҡжҢҒеҶңдёҡеҶңжқ‘дјҳе…ҲеҸ‘еұ•пјҢжҢүз…§дә§дёҡе…ҙж—әгҖҒз”ҹжҖҒе®ңеұ…гҖҒд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺгҖҒжІ»зҗҶжңүж•ҲгҖҒз”ҹжҙ»еҜҢиЈ•зҡ„жҖ»иҰҒжұӮпјҢе»әз«ӢеҒҘе…ЁеҹҺд№ЎиһҚеҗҲеҸ‘еұ•дҪ“еҲ¶жңәеҲ¶е’Ңж”ҝзӯ–дҪ“зі»пјҢеҠ еҝ«жҺЁиҝӣеҶңдёҡеҶңжқ‘зҺ°д»ЈеҢ–гҖӮеҪ“еүҚпјҢд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫж—ўиҰҒе……еҲҶи®ӨиҜҶеҲ°д№Ўжқ‘е“Ғж јгҖҒд№Ўеңҹжғ…жҖҖзҡ„дҪңз”ЁпјҢеҸҲиҰҒдёәд№Ўжқ‘жІ»зҗҶжҸҗдҫӣ科еӯҰзҡ„еҲ¶еәҰж”ҜжҢҒе’ҢиЎҢдёә规иҢғгҖӮж–ҮжҳҺд№ЎйЈҺгҖҒиүҜеҘҪ家йЈҺгҖҒж·іжңҙж°‘йЈҺпјҢеҸҜд»ҘдёҚж–ӯжҸҗй«ҳд№Ўжқ‘зӨҫдјҡж–ҮжҳҺзЁӢеәҰпјҢ并дҪңдёәжҢҜе…ҙд№ӢзҒөйӯӮиҫҗе°„дәҺд№Ўжқ‘жІ»зҗҶзҡ„еҗ„дёӘйўҶеҹҹгҖӮ й—®йўҳеңЁдәҺпјҢзҺ°д»Јд№Ўжқ‘жІ»зҗҶеңЁвҖңеӣҪ家вҖ”зӨҫдјҡвҖқзҡ„жЎҶжһ¶дёӢпјҢе‘ҲзҺ°еҮә规иҢғеҶІзӘҒгҖҒжқғеҠӣзҹӣзӣҫзӯүз»“жһ„жҖ§йҡңзўҚпјҢеҜјиҮҙд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫж—ўйҡҫд»ҘеңЁгҖҠжқ‘民委е‘ҳдјҡз»„з»Үжі•гҖӢзӯүеҹәеұӮжІ»зҗҶеҹәжң¬жі•дёӯж –иә«пјҢеҸҲеңЁең°ж–№д№Ўи§„ж°‘зәҰгҖҒе®—жі•ж—Ҹ规зӯүиҪҜ规еҲҷжё—йҖҸдёӢеўһеҠ дәҶдёҚзЎ®е®ҡжҖ§гҖӮдёӯеӣҪдј з»ҹжІ»зҗҶд№Ўжқ‘зҡ„зӯ–з•ҘпјҢ究з«ҹжҳҜдҫқиө–зҡҮжқғиҝҳжҳҜз»…жқғ?еӣҪ家и§Ұи§’еҰӮдҪ•е»¶дјёиҮід№Ўжқ‘и§’иҗҪ?еӣҪ家/зӨҫдјҡпјҢжҲ–иЁҖеӣҪ家法/ж°‘й—ҙжі•пјҢеҲ°еә•жҳҜдҪ•з§Қе…ізі»?д»ҘдёҠз–‘й—®пјҢиҝ‘зҷҫе№ҙжқҘиҒҡи®јзә·зәӯпјҢиҺ«иЎ·дёҖжҳҜгҖӮ е°ұеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•еҰӮдҪ•зӣёеӨ„дә’еҠЁпјҢеӯҰз•ҢеӨ§иҮҙеӯҳжңүд»ҘдёӢеҮ з§ҚеӯҰиҜҙпјҡдёҖжҳҜвҖңе®№еҝҚиҜҙвҖқпјҢеҚіеңЁж–°ж—§зӨҫдјҡдәӨжқӮжӣҙжӣҝд№Ӣйҷ…пјҢеӣҪ家法еә”еҪ“жңүйҷҗеәҰең°е®№еҝҚж°‘й—ҙжі•еӯҳеңЁпјҢдҪҝд№Ӣж»Ўи¶ідёҖе®ҡеҢәеҹҹе’ҢдёҖе®ҡдәәе‘ҳзҡ„жі•еҫӢйңҖжұӮпјҢж°‘й—ҙжі•д№ҹеҝ…然дјҡеҗ‘еӣҪ家法иҝҮжёЎпјӣдәҢжҳҜвҖңдә’е…»иҜҙвҖқпјҢи®ӨдёәеӨ§дј з»ҹзҡ„еӣҪ家法дёҺе°Ҹдј з»ҹзҡ„ж°‘й—ҙжі•еҶІзӘҒжҳҜйҡҫе…Қзҡ„пјҢдәҢиҖ…并йқһеҢ…е®№е…ізі»иҖҢжҳҜеңЁеҘ‘зәҰжҖ§жі•еҫӢжІҹйҖҡдёӢзҡ„вҖңдә’е…»е…ізі»вҖқпјӣдёүжҳҜвҖңзҹӣзӣҫиҜҙвҖқпјҢи®ӨдёәеӣҪ家法е’Ңж°‘й—ҙжі•жІЎжңүжҳҺзЎ®з•ҢзәҝпјҢе…¶еҜ№з«ӢеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠжҳҜжҷ®йҒҚжҖ§дёҺзү№ж®ҠжҖ§зҡ„зҹӣзӣҫй—®йўҳпјӣеӣӣжҳҜвҖңиЎҘе……иҜҙвҖқпјҢи®Өдёәж°‘й—ҙжі•еңЁеӣҪ家法жң¬иә«жЁЎзіҠгҖҒдёҚжҳҺзЎ®жҲ–дә§з”ҹи§ЈйҮҠжӯ§д№үж—¶пјҢеҸҜд»ҘжҲҗдёәеҸёжі•и§ЈйҮҠзҡ„йҮҚиҰҒиө„жәҗ并被法йҷўжңүжқЎд»¶йҖӮз”Ёпјӣдә”жҳҜвҖңеҲҶйҒ“иҜҙвҖқпјҢи®Өдёәж №жҚ®жі•еҫӢйңҖиҰҒи°ғж•ҙзҡ„зӨҫдјҡе…ізі»е’ҢзӨҫдјҡеҲ©зӣҠдёҚеҗҢпјҢз”ұеӣҪ家法е’Ңж°‘й—ҙжі•еҲҶејҖжҲ–еҗҲдҪңиҝӣиЎҢ规еҲ¶пјҢд»ҺдәҢиҖ…еҠҹиғҪдёҠи®Ёи®әзӯүзӯүгҖӮ дёҚйҡҫеҸ‘зҺ°пјҢеҚідҫҝжҳҜжүҝи®ӨеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•е®№еҝҚгҖҒдә’е…»зӯүжё©е’Ңи§ӮзӮ№пјҢд№ҹдёҚе…Қйҷ·е…ҘеҲ°еӣҪ家гҖҒзӨҫдјҡдәҢе…ғеҢ–зҡ„еӣ°еўғд№ӢдёӯпјҢдҪҝдј з»ҹ家еӣҪе…ізі»еңЁзҺ°д»ЈеӣҪ家зҗҶи®әзҡ„и§ҶеҹҹдёӢйҒӯеҲ°иЈӮи§ЈгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҪ“жӣҙеӨҡеӯҰиҖ…йҖҡиҝҮеӯҰжңҜи§ҶйҮҺзҡ„дёӢ移еҢ–гҖҒе№іж°‘еҢ–гҖҒз”°йҮҺеҢ–пјҢйҖҗжёҗжҠҪзҰ»еҮәеҲ¶еәҰе…ёз« зҡ„ж–Үжң¬еҸҷдәӢдҪ“зі»пјҢ他们дҫҝдёҚзәҰиҖҢеҗҢең°еҸ‘зҺ°пјҢдј з»ҹдёӯеӣҪзҡ„з»ҹдёҖжҖ§иҰҒзҙ дјјд№ҺдёҚеңЁдәҺеёӮж°‘зӨҫдјҡдёҺеӣҪ家зҡ„дәҢе…ғи°ғе’ҢпјҢиҖҢеңЁдәҺд»Ҙж–ҮеҢ–дёәж ёеҝғзҡ„еӨ©дёӢи§Ӯеҝөж— иҝңеј—еұҠең°иҫҗе°„еҲ°дёӯеӣҪзҡ„и…№ең°дёҺиҫ№йҷІгҖӮйҮҮеҸ–еӣҪ家法/ж°‘й—ҙжі•зҡ„зҗҶи®әжЎҶжһ¶еҺ»йҮҸеәҰдј з»ҹж—¶д»Јзҡ„еҲ¶еәҰ规иҢғпјҢеҸҜиғҪиҜҜи§ЈдәҶдј з»ҹ家еӣҪз»“жһ„зҡ„з”ҹжҲҗйҖ»иҫ‘пјҢжңүжҜ”йҷ„иҘҝж–№ж”ҝжІ»жҰӮеҝөд№Ӣе«ҢгҖӮеҫҗеӢҮжҢҮеҮәпјҢвҖңеңЁзҺ°д»ЈеӣҪ家е»әжһ„д№ӢеүҚпјҢеӣҪ家жқғеҠӣзҡ„е…ғзҙ дҫҝе·Іжё—йҖҸеҲ°еҶңжқ‘зӨҫдјҡвҖқпјҢеёҰжңүиҘҝж–№дёӯеҝғдё»д№үиүІеҪ©зҡ„вҖңзҺ°д»ЈеӣҪ家е»әжһ„вҖқжҰӮеҝөйҡҫд»ҘеҮҶзЎ®жҸҸж‘№гҖҒи§ЈйҮҠдёӯеӣҪд№Ўжқ‘зҡ„жІ»зҗҶзҺ°иұЎпјҢиҖҢвҖң家жҲ·еҲ¶вҖқвҖңзҘ–иөӢдәәжқғвҖқзӯүд»Һжқ‘зӨҫз”ҹжҙ»жҸҗзӮјзҡ„жҰӮеҝөпјҢжӣҙеҠ йҖӮеҗҲе»әжһ„дёӯеӣҪжң¬еңҹзҡ„иҜқиҜӯдҪ“зі»гҖӮ ж•…жӯӨпјҢд»Һжң¬иҙЁдёҠиҜҙпјҢеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•зҡ„зә и‘ӣ并йқһж №жәҗдәҺдёӨз§Қ规иҢғеӣәжңүзҡ„еҜ№з«ӢпјҢиҖҢжәҗеҮәдәҺиҘҝж–№еӯҰжңҜиҜқиҜӯе»әжһ„еҜјиҮҙзҡ„жҰӮеҝөејӮеҢ–е’Ңи§Ҷи§’еҒҸйўҮгҖӮеңЁдёӯеӣҪдј з»ҹжІ»зҗҶд№ӢйҒ“дёӯпјҢеӣҪ家еҫӢжі•дёҺд№Ўжқ‘规зәҰжҳҜеҶ…з”ҹдәҺ家еӣҪе…ізі»зҡ„дә§зү©пјҢе…·жңүиӮҢзҗҶзҡ„иһҚйҖҡжҖ§е’ҢзӣёжңәйҖүз”Ёзҡ„еј№жҖ§гҖӮжҳҺд»ЈеӣҪжі•дёҺд№ЎзәҰдәӨиһҚдҝ®зӯ‘зҡ„д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺпјҢи¶ід»ҘдҪңдёәеҲҮе…ҘзӮ№еҢ–и§Јд»Ҡж—ҘйҒҮеҲ°зҡ„жӯӨзұ»зҹӣзӣҫпјҢиҝӣиҖҢжһ„е»әиүҜе–„зҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶ秩еәҸгҖӮжң¬ж–ҮеҚід»ҺжҳҺд»ЈеӣҪжі•дёҺд№ЎзәҰзҡ„иһҚйҖҡе…ұжІ»еҮәеҸ‘пјҢе°ұд№ЎйЈҺдёҺдё–йЈҺгҖҒеҫӢжі•дёҺд№Ўжі•зҡ„и°ғйҖӮз•ҘйҷҲз®Ўи§ҒпјҢд»ҘжұӮж•ҷдәҺ方家гҖӮ

дәҢ зҡҮзҡҮеӣҪжі•пјҡз«Ӣжі•жӯЈйЈҺзҡ„еҫӢе…ёе…ҲеҜј

гҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢдҪңдёәжңұжҳҺзҺӢжңқзҡ„еҹәжң¬жі•е…ёпјҢжҳҜжңұе…ғз’ӢжҳҺеҲ‘ејјж•ҷжҖқжғізҡ„дә§зү©пјҢд№ҹжҳҜжңүжҳҺдёҖд»Јж•ҙйҘ¬д№ЎйЈҺзҡ„ж №жң¬йҒөеҫӘгҖӮеңЁжҳҺеҲқж”ҝжІ»ж јеұҖзҡ„жј”еҸҳдёӯпјҢжңұе…ғз’ӢйҮҮеҸ–е…ҲеҲҶжқғгҖҒеҗҺйӣҶжқғзҡ„жүӢж®өпјҢеәҹе®°зӣёгҖҒеҚҮе…ӯйғЁпјҢвҖңдәӢзҡҶжңқе»·жҖ»д№ӢвҖқпјҢејҖиҫҹдәҶж–°зҡ„еӣҪ家治зҗҶдҪ“еҲ¶гҖӮдёәдәҶеӣ еә”е…ӯйғЁиҒҢжҺҢпјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢд»ҺжҙӘжӯҰдёғе№ҙпјҲ1374е№ҙпјүвҖңдёҖеҮҶгҖҠе”җеҫӢгҖӢвҖқзҡ„зј–зәӮжЁЎејҸж”№дёәжҙӘжӯҰдәҢеҚҒдәҢе№ҙпјҲ1389е№ҙпјүеҲҶи®ҫвҖңеҗҸгҖҒжҲ·гҖҒзӨјгҖҒе…өгҖҒеҲ‘гҖҒе·ҘвҖқзҡ„вҖңе…ӯдәӢжі•вҖқдҪ“дҫӢгҖӮе®ўи§ӮдёҠи®ІпјҢиҝҷз§ҚдҪ“дҫӢејәеҢ–дәҶжі•еҫӢзҡ„дј ж’ӯеҸҜиЎҢжҖ§пјҢй«ҳеәҰиҙҙеҗҲдәҶеӣҪ家иЎҢж”ҝз®ЎзҗҶдҪ“еҲ¶е’Ңж°‘дј—и®ӨзҹҘпјҢдҪҝвҖңжҳҺдәҺдә”еҲ‘пјҢд»Ҙејјдә”ж•ҷпјҢжңҹдәҺдәҲжІ»пјҢеҲ‘жңҹдәҺж— еҲ‘вҖқзҡ„жі•еҫӢжҖқз»ҙеҸҳдёәзҺ°е®һпјҢжңүеҲ©дәҺжі•еҫӢзҡ„е…¬зӨәгҖҒеј•еҜјгҖҒж•ҷиӮІе’Ңиў«жңҚд»ҺпјҢиҝӣиҖҢд»Ҙжі•еҫӢзҡ„йҖӮеәҰд»Ӣе…ҘйҮҚеЎ‘д№ЎйЈҺж—§иІҢгҖӮ еңЁеҶ…е®№дёҠпјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢдёҚйҒ—дҪҷеҠӣең°жҺЁиЎҢд№ЎйЈҺеҮҖеҢ–пјҢдјҒеӣҫеңЁеӣҪ家法еұӮйқўе°Ҷжғ©жІ»и§Ұи§’дјёеҗ‘е…ЁдҪ“иҮЈж°‘пјҢз»ҙжҠӨд№ЎйЈҺжё…жҳҺгҖӮеңЁжІ»е®ҳдёҠпјҢзҷҫеҸёе®ҳеҗҸзҡҶжңүи®ІиҜ»еҫӢд»Өзҡ„д№үеҠЎпјҢжҜҸе№ҙз”ұйғҪеҜҹйҷўгҖҒеҲҶе·ЎеҫЎеҸІе’ҢжҸҗеҲ‘жҢүеҜҹдҪҝеҸёиҖғж ёпјҢиҝқиҖ…иҪ»еҲҷзҪҡдҝёгҖҒйҮҚеҲҷиӨ«йҷҚгҖӮеңЁжІ»ж°‘дёҠпјҢжҳҺзЎ®иҰҒжұӮд№ЎйҘ®й…’зӨјйЎ»вҖңй•ҝе№јеәҸеқҗпјҢиҙӨеҗҰеҲҶеёӯвҖқпјҢз»ҙжҠӨвҖңдәІдәІвҖқвҖңе°Ҡе°ҠвҖқзҡ„宗法秩еәҸгҖӮдё”еҜ№д№ЎзӨҫзҗҶи®јзҡ„з”іжҳҺдәӯеҠ д»ҘдҝқжҠӨпјҢвҖңеҮЎжӢҶжҜҒз”іжҳҺдәӯжҲҝеұӢеҸҠжҜҒжқҝжҰңиҖ…пјҢжқ–дёҖзҷҫпјҢжөҒдёүеҚғйҮҢвҖқпјҢдёәйҮҢиҖҒжқғеЁҒжҸҗдҫӣеӣҪ家еҗҺзӣҫгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢжҳҺд»Јз«Ӣжі•иҖ…е–„дәҺйҖҡиҝҮгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢзӯүеӣҪ家法зҡ„зӣҙжҺҘи°ғж•ҙе’ҢзҗҶеҝөзәҰжқҹпјҢеңЁйЎ¶еұӮи®ҫи®ЎдёҠжҠҠжҺ§д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺеҸ‘еұ•иҝӣзЁӢгҖӮ еңЁж–№жі•дёҠпјҢд»ҘгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢдёәд»ЈиЎЁзҡ„жҲҗж–ҮеҫӢд»ӨпјҢжҠҠ儒家зәІеёёзӨјд»ӘдҪңдёәжҺ§еҲ¶е’Ңж•ҷеҢ–зҷҫ姓зҡ„йҰ–иҰҒе·Ҙе…·пјҢдҝғдҪҝд№Ўж°‘дё–з•Ңи§Ӯе’Ңж–№жі•и®әйӣҶдёӯдәҺзҺ°е®һзӨҫдјҡе’ҢдәәдјҰйҒ“еҫ·гҖӮиҝҷдәӣжі•еҫӢжқЎж–Үе…·жңүйҖҡдҝ—жҳ“жҮӮгҖҒжқЎд»Өз®ҖиҰҒгҖҒиҙҙиҝ‘ж°‘дј—зҡ„зӘҒеҮәзү№зӮ№пјҢиҙҙеҗҲд№Ўжқ‘жқ‘ж°‘зҡ„ж•ҷиӮІзЁӢеәҰгҖҒеҝғзҗҶиҰҒзҙ е’Ңжі•еҫӢи®ӨзҹҘпјҢдҪҝжі•еҫӢе…¬ејҖжҖ§гҖҒзӨҫдјҡжҖ§е’Ңжҷ®йҒҚжҖ§еӨ§еӨ§еўһејәгҖӮжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢвҖңеҗҸеҫӢвҖқдёӯ规е®ҡе®ҳе‘ҳжңүвҖңи®ІиҜ»еҫӢд»ӨвҖқд№Ӣд№үеҠЎпјҢдҪҝеҫ—жҷ®йҖҡе®ҳеҗҸеңЁеҹ№е…»гҖҒйҖүжӢ”гҖҒд»»е…Қе’ҢиҖғж ёзӯүиҜёж–№йқўйғҪзҰ»дёҚејҖеҫӢжі•з ”еҲӨдёҺжі•еҲ¶ж•ҷеҢ–зӯүжҢҮж ҮпјҢеҹәеұӮе®ҳеҗҸиҝҳжүҝжӢ…зқҖйҒ“еҫ·ж•ҷеёҲзҲ·гҖҒжі•еҫӢ宣讲家зҡ„йҮҚд»»пјҢдҝғдҪҝдёҖж–№зҷҫ姓е’ҢдёҖж–№йЈҺж°”еңЁе…¶еј•еҜјдёӢеҗ‘дёҠеҗ‘е–„гҖӮжңҖеҗҺпјҢеӣҪ家зҡ„жі•еҫӢ法规йҖҡиҝҮжҰңж–ҮгҖҒеёғе‘ҠгҖҒзў‘зҰҒзӯүеӨҡз§Қдј ж’ӯеҪўејҸжҷ®еҸҠеҲ°еҹәеұӮж°‘дј—пјҢдҝғдҪҝд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺеңЁеӣҪ家规еҲ¶иҪЁйҒ“дёҠиҝҗиЎҢгҖӮжңұе…ғз’ӢдәҺжҙӘжӯҰдёүеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1398е№ҙпјүе°ҶвҖңиҖҒдәәзҗҶи®јвҖқе’ҢзҰҒжӯўж»Ҙи®јзҡ„д№Ўжқ‘жІ»зҗҶжЁЎејҸжҺЁиЎҢеҗҺпјҢд»Ҙж°‘й—ҙеҢ–зЁӢеәҰжһҒй«ҳзҡ„гҖҠж•ҷж°‘жҰңж–ҮгҖӢдҪңдёәе®ҡеҲҶжӯўдәүзҡ„дёҖеӨ§дҫқжҚ®пјҢзҹ«жӯЈеҘҪи®јж°‘йЈҺе’ҢеҲҒи®јд№ЎйЈҺгҖӮз”ұжӯӨпјҢжҳҺд»Јд№ЎйЈҺеҫ—д»Ҙдҫқжүҳжі•еҫӢдёӢжІүдёҚж–ӯеҢЎжӯЈпјҢеңЁеӣҪ家法ж¶ҲжһҒжғ©жҒ¶е’Ңз§ҜжһҒжү¬е–„дёӯеҺ»йҷӨж—¶ејҠгҖҒиүҜжҖ§иҝҗиҪ¬гҖӮ дёҺд№ӢзӣёйҖӮеә”зҡ„жҳҜпјҢд№ЎзәҰеңЁеҲ¶е®ҡдёҠдёҖиҲ¬йңҖиҰҒе…ҲжңҚд»ҺеӣҪжі•пјҢеңЁеӣҪ家з«Ӣжі•зјәдҪҚд№ӢеҗҺдәҲд»ҘиЎҘе……гҖӮиӯ¬еҰӮпјҢеңЁжҳҺд»ЈпјҢеҶңдёҡз”ҹдә§зҡ„и„ҶејұеұһжҖ§е’ҢиҮӘ然зҒҫе®ізҡ„еә”еҜ№ж— еҠӣпјҢдҪҝд№Ўжқ‘ж•‘йҡҫжҲҗдёәеҹәеұӮж”ҝжқғзҡ„еёёжҖҒе·ҘдҪңгҖӮеңЁеӣҪ家法еұӮйқўпјҢгҖҠеӨ§иҜ°гҖӢеҜ№е®ҳеҗҸиҙӘжұЎиөҲзҒҫзІ®ж¬ҫж–Ҫд»ҘжһҒеҲ‘гҖӮеҳүйқ–е…«е№ҙпјҲ1529е№ҙпјүиҝҳиҰҒжұӮвҖңжҜҸе·һеҺҝжқ‘иҗҪдёәдјҡпјҢжҜҸжңҲжң”ж—ҘпјҢзӨҫйҰ–зӨҫжӯЈзҺҮдёҖдјҡд№ӢдәәпјҢжҚ§иҜ»еңЈзҘ–гҖҠж•ҷж°‘жҰңж–ҮгҖӢпјҢз”іиҮҙиӯҰжҲ’пјҢжңүжҠ—жӢ’иҖ…йҮҚеҲҷе‘Ҡе®ҳпјҢиҪ»еҲҷзҪҡзұіе…Ҙд№үд»“пјҢд»ҘеӨҮиөҲжөҺвҖқпјҢд»Ҙеҗӣдё»иҜҸд»Өзҡ„еҪўејҸзӣҙжҺҘе№Ійў„д№Ўжқ‘д№үд»“зӯ№еӨҮжғ…еҶөгҖӮдҪҶжҳҜпјҢеӣҪ家法з”ұдәҺдҪ“зі»е®ҸеӨ§гҖҒжі•зҪ‘е®Ҫз–ҸпјҢеҜ№е…ЁеӣҪд№Ўжқ‘зҡ„规еҲ¶йҡҫе…ҚдёҚеӨҹе…·дҪ“гҖӮеҜ№жӯӨпјҢжҳҺд»Јд№ЎзәҰеңЁеӣҪ家法зҡ„з»ҹеҗҲдёӢпјҢжңүдёҚе°‘жөҺиҙ«жү¶ејұзҡ„ж•‘жҒӨ规е®ҡпјҡеҗҲж—ҸеҗҢеұ…еҚҒж•°д»Јзҡ„жөҰжұҹйғ‘ж°ҸгҖҠд№ү门规иҢғгҖӢиҰҒжұӮе®—дәәвҖңжӣҙдәҺзјәйЈҹд№Ӣйҷ…пјҢжҸҶе…¶иҙ«иҖ…пјҢжңҲз»ҷи°·е…ӯж–—пјҢзӣҙиҮіз§ӢжҲҗдҪҸз»ҷгҖӮе…¶дёҚиғҪе©ҡе«ҒиҖ…пјҢеҠ©д№ӢгҖӮвҖқгҖҠжі°жіүд№ЎзӨјгҖӢиҝҳд»ҝз…§гҖҠеҗ•ж°Ҹд№ЎзәҰгҖӢпјҢдё“и®ҫвҖңжӮЈйҡҫзӣёжҒӨвҖқз« пјҢиғӘеҲ—ж°ҙзҒ«гҖҒзӣ—иҙјгҖҒз–ҫз—…гҖҒжӯ»дё§гҖҒеӯӨејұгҖҒиҜ¬жһүгҖҒиҙ«д№Ҹзӯүдёғз§Қеӣ°еҺ„пјҢеҖЎеҜјеҗҢзәҰд№ӢдәәвҖңеҚҸеҠӣжөҺд№ӢпјҢж— д»ӨеӨұжүҖвҖқгҖӮеҸҜи§ҒпјҢеңЁд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫиҝҮзЁӢдёӯпјҢ乡规民зәҰеӨҡжҳҜз»“еҗҲжқ‘жғ…жқ‘иІҢеҜ№еӣҪ家法дҪңзҡ„йҳҗеҸ‘дёҺиЎҘе……гҖӮ乡规民зәҰеңЁеҲ¶е®ҡдёҠзҡҶйЎ»д»ҘеӣҪ家еҫӢжі•дёәдҫқжҚ®пјҢдёҖиҲ¬дёҚеҫ—еҲӣи®ҫжҲ–еҸҳжӣҙеҫӢжі•жүҖж— зҡ„规еҲҷпјҢжңҖз»ҲиҫҫиҮідәҢиҖ…е…је®№пјҢдёҚзӣёжҺ’ж–ҘгҖӮ

дёү йғҒйғҒд№ЎзәҰпјҡжү§жі•жҠӨйЈҺзҡ„ж°‘й—ҙжң¬дҪҚ

дёҺз«Ӣжі•еұӮйқўеӣҪ家法еҚ жҚ®дёҠйЈҺдёҚеҗҢпјҢжҳҺд»Јд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺеңЁе®һйҷ…иҝҗиЎҢдёӯпјҢйҖӮз”Ёзҡ„规иҢғдё»иҰҒжҳҜз»ҸеӣҪ家法渗йҖҸзҡ„乡规民зәҰгҖӮдёҖж–№йқўпјҢеӣҪ家法жҢҮеҜјж°‘й—ҙжі•пјҢеҜ№ж°‘й—ҙжі•зҡ„规иҢғжҖ§гҖҒеҗҲжі•жҖ§гҖҒйҖӮз”ЁжҖ§дәҲд»Ҙ规иҢғгҖӮзӘҒеҮәзҡ„жҳҜпјҢжҳҺд»ЈеҮәзҺ°дәҶйғЁеҲҶ乡规民зәҰз”ұе®ҳеәңйў„е…Ҳе®Ўжү№зҡ„иЎҢж”ҝе№Ійў„зҺ°иұЎгҖӮеҳүйқ–ж—¶пјҢзӨјйғЁе°ҡд№Ұе§ңе®қжҸҗеҮәвҖң家法д№ӢиЎҢпјҢж°ёиө–еӣҪжі•вҖқпјҢи®ӨдёәеҰӮжһңдёҚд»Ҙе®ҳжі•иЎҢ家法пјҢе°ұдёҚиғҪдҪҝ家法еҠҹж•Ҳд№…иҝңпјҢдёәжӯӨд»–е°Ҷжң¬дәәжүҖеңЁзҡ„е§ңж°Ҹе®—ж—Ҹ家法жҠҘиҜ·дёӯеӨ®зҺӢжңқжү№еҮҶгҖӮд№ЎзәҰе®Ўжү№еҲ¶еәҰеҙӯйңІеӨҙи§’пјҢеҸҚжҳ еҮәжҳҺд»Јд№ЎзәҰе·Із»ҸжҲҗдёәеӣҪ家干预дёҺд№Ўж°‘ж„Ҹеҝ—зӣёи°ғе’Ңзҡ„дә§зү©пјҢдё”жҳҜеүҚиҖ…дё»еҜјеҗҺиҖ…иЎҘе……пјҢз”ұе®ҳеәңжҠҠжҺ§д№ЎзәҰ规иҢғе‘Ҫи„үпјҢе®һиҙЁдёҠ延й•ҝдәҶеӣҪ家зҡ„еһӮзӣҙз®ЎзҗҶзі»з»ҹгҖӮ еҸҰдёҖж–№йқўпјҢж°‘й—ҙжі•дҪңдёәеӣҪ家法主еҜје’ҢжҢҮеј•дёӢзҡ„乡民规иҢғпјҢдёәеӣҪ家法дёҺж—¶дҝұиҝӣжҸҗдҫӣе……и¶іе…»еҲҶгҖӮжҖ»зҡ„жқҘиҜҙпјҢе°ұжҳҜд»Ҙд№ЎзәҰзӣҙжҺҘеҜ№жҺҘеӣҪжі•пјҢдҪҝд№Ўж°‘йҒөе®Ҳд№ЎзәҰжң¬иә«е°ұжҳҜйҒөе®ҲеӣҪжі•пјҢжү“йҖҡд№ЎйЈҺгҖҒдё–йЈҺеЈҒеһ’гҖӮдёҖжҳҜз»ҙжҢҒе®—ж—Ҹ秩еәҸпјҢд»ҘеҹәеұӮе®үе®ҡзЁіеӣәжҳҺзҺӢжңқз»ҹжІ»ж №еҹәгҖӮеҠқеҝ еӯқгҖҒиЎҢе–„дёҫгҖҒеӢӨеӯҰдёҡгҖҒжңүд»ҒзҲұгҖҒжҲ’еҝӨйҖҶгҖҒжҲ’иөҢеҚҡгҖҒзҰҒй…—й…’гҖҒзҰҒдјҗжһ—жңЁзӯүжҲҗдёәжҳҺд»Јд№ЎзәҰдё»ж—ЁпјҢеңЁйҮҢиҖҒе®Ўж–ӯдёӢжҲҗдёәе®—ж—Ҹеқҡе®Ҳзҡ„规иҢғгҖӮжҙӘжӯҰдәҢеҚҒдёҖе№ҙпјҲ1388е№ҙпјүпјҢи§Јзјҷе°ұж•Ҹй”җең°и§ӮеҜҹеҲ°пјҡвҖңеҸӨиҖ…е–„жҒ¶пјҢд№ЎйӮ»еҝ…и®°гҖӮд»ҠиҷҪжңүз”іжҳҺж—Ңе–„д№ӢдёҫпјҢиҖҢж— е…ҡеә д№ЎеӯҰд№Ӣ规гҖӮдә’зҹҘд№Ӣжі•иҷҪдёҘпјҢи®ӯе‘Ҡд№Ӣж–№жңӘеӨҮгҖӮиҮЈж¬ІжұӮеҸӨдәә治家д№ӢзӨјпјҢзқҰйӮ»д№Ӣжі•пјҢиӢҘеҸӨи“қз”°еҗ•ж°Ҹд№ӢгҖҠд№ЎзәҰгҖӢпјҢд»Ҡд№үй—Ёйғ‘ж°Ҹд№Ӣ家иҢғпјҢеёғд№ӢеӨ©дёӢгҖӮдё–иҮЈеӨ§ж—ҸпјҢзҺҮе…Ҳд»ҘеҠқпјҢж—Ңд№ӢеӨҚд№ӢпјҢдёәж°‘иЎЁеё…гҖӮе°Ҷи§ҒдҪңж–°дәҺеҸҳпјҢиҮідәҺжҜ”еұӢеҸҜе°ҒдёҚйҡҫзҹЈгҖӮвҖқеҚ•зәҜзҡ„еӣҪ家еҫӢжі•е’Ңж–ҮеҢ–и®ҫж–ҪпјҢжҳҫ然дёҚи¶ід»ҘеҢ–и§Јзә·з№ҒеӨҚжқӮзҡ„ж°‘й—ҙзә зә·пјҢд№ҹдёҚеҸҜиғҪеә”еҜ№еҚғе·®дёҮеҲ«зҡ„д№Ўжқ‘йЈҺеңҹгҖӮиҖҢйҖҡиҝҮд№ЎзәҰд»ӘејҸеҹ№иӮІд№Ўж°‘敬з•Ҹж„ҹгҖҒи®ӨеҗҢж„ҹе’Ңе°ҠеҙҮж„ҹпјҢеҸҜд»ҘдҪҝд№ӢиҮӘи§үжҒӘе®Ҳ乡规民зәҰгҖҒжү§иЎҢд№ЎзәҰеҲ¶еәҰпјҢжҠ•иә«д№ЎзәҰеҖЎеҜјзҡ„д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫгҖӮ дәҢжҳҜдё»иҰҒдҫқйқ д№Ўз»…йҮҢиҖҒеңЁжі•еҫӢйҖӮз”ЁеұӮйқўе°ҶеӣҪжі•иҙҜз©ҝеҲ°д№ЎзәҰд№ӢдёӯгҖӮд№ЎйҮҢиҖҒдәәжҳҜеҺҝе®ҳиҒҢжқғеңЁд№Ўжқ‘зҡ„зӣҙжҺҘ延伸пјҢеңЁвҖңй•ҝиҖҒжқғеҠӣвҖқпјҲиҙ№еӯқйҖҡиҜӯпјүзҡ„ж•ҷеҢ–дёӢе…·жңүдәҶеӣҪ家公е…ұз®ЎзҗҶиҖ…зҡ„иә«д»ҪгҖӮдёҖдёӘйҮҢиҖҒжқғеҠӣе…¬е…ұеҢ–зҡ„е…ёеһӢз«Ӣжі•дҫӢжҳҜпјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢвҖң收粮иҝқйҷҗвҖқжқЎи§„е®ҡпјҡвҖңе®ҳеҗҸйҮҢй•ҝеҸ—иҙўиҖҢе®№жӢ–ж¬ иҖ…пјҢи®ЎжүҖеҸ—иөғпјҢдҫқжһүжі•д»ҺйҮҚи®әгҖӮвҖқеҗҢж ·е°ҶвҖңе®ҳеҗҸвҖқдёҺвҖңйҮҢй•ҝвҖқгҖҒвҖңдҝқдәәвҖқгҖҒвҖңз”ІйҰ–вҖқе’ҢвҖңж—Ҹй•ҝвҖқзӯү并称зҡ„жі•жқЎиҝҳеҰӮвҖңи„ұжјҸжҲ·еҸЈвҖқжқЎгҖҒвҖңжЈҖиёҸзҒҫдјӨз”°зІ®вҖқжқЎе’ҢвҖңйҖғйҒҝе·®еҪ№вҖқжқЎзӯүгҖӮеҪ“ж—¶зҡ„еҫӢеӯҰ家йӣ·жўҰйәҹз”ҡиҮіи®ӨдёәпјҢвҖңе®ҳеҗҸеҸ—иҙўвҖқжқЎдёӯзҡ„вҖңж— зҰ„дәәвҖқпјҢжҳҜжҢҮвҖңеҮЎеңЁе®ҳд№ӢдәәпјҢиӢҘйҮҢиҖҒд№Ӣеҫ—д»ҘеҲӨж–ӯдәӢжғ…иҖ…пјҢзҡҶжҳҜвҖқгҖӮеӣҪ家еҹәжң¬еҫӢе…ёйҖҡиҝҮеҜ№йҮҢиҖҒ科д»ҘйҮҚиҙЈпјҢеҖ’йҖје…¶дҫқйҷ„еңЁе®ҳеәңзҡ„жҢҮзӮ№д№ӢдёӢж•ҙйҘ¬д№ЎйЈҺпјҢиҝӣиҖҢеҲ¶е®ҡе’Ңз»ҙжҠӨдёҚдёҺеӣҪ家法зӣёжӮ–зҡ„д№ЎзәҰгҖӮж•…жӯӨпјҢеңЁеҪ“ж—¶дәәзҡ„зңјдёӯпјҢвҖңжүҖи°“иҖҒдәәпјҢзҺҮйҳҳиҢёиҫҲпјҢдёҚиҝҮзқЈеҠһеӢҳ委пјҢд»ҘеҸ–еҲҖй”Ҙд№ӢеҲ©вҖқпјҢйЎҫзӮҺжӯҰд№ҹж„ҹеҸ№йҒ“пјҢвҖңжң¬жңқд№ӢиҖҒдәәеҲҷеҗ¬еҪ№дәҺе®ҳпјҢиҖҢйқЎдәӢдёҚдёәвҖқгҖӮ иЎЁйқўдёҠзңӢпјҢд№Ўз»…йҮҢиҖҒзјәд№Ҹз®ЎжІ»зҡ„зӢ¬з«ӢжҖ§е’ҢиҒҢеҠЎзҡ„иҮӘжІ»жҖ§пјҢдҪҶд»Һе®һиҙЁдёҠиҜҙпјҢзҡҮжқғдёӢеҺҝжӯЈжҳҜйҖҡиҝҮйҮҢиҖҒдёӢеҺҝе®һзҺ°зҡ„гҖӮйҮҢиҖҒжҲ–и®ёдёҚе…·жңүе·һе®ҳеҺҝе®°еҜ№еӣҪ家еҫӢжі•зҡ„жҺҢжҸЎеҸҠйҖӮз”ЁиғҪеҠӣпјҢеҚҙ并дёҚеҰЁзўҚ他们йҖҡиҝҮеҗҲжі•зҡ„гҖҒйҖҡдҝ—зҡ„е’Ңд№Ўж°‘жҷ®йҒҚдҝЎжңҚзҡ„д№ЎзәҰжғ©жҒ¶жү¬е–„гҖҒдҝқе®үдёҖж–№гҖӮеңЁжӯӨд№ӢеӨ–пјҢ他们дҪңдёә家ж—ҸжҲ–ең°еҢәйҰ–йўҶпјҢиҝҳеҸҜд»ҘдҫқеҮӯжқ‘зӨҫж—Ҹжқғе’ҢдёӘдәәеЁҒжңӣжІ»зҗҶд№ЎеңҹзӨҫдјҡгҖҒж•ҙйЎҝдёҚиүҜд№ЎйЈҺгҖӮеҳүйқ–е№ҙй—ҙеӨ§и§„жЁЎең°з”ұеӣҪ家еҠӣйҮҸжҺЁиЎҢд№ЎзәҰеҲ¶еәҰпјҢиҰҒжұӮвҖңжҜҸдёҖд№Ўдёҫе…¬жӯЈжңүе®һиЎҢгҖҒзҙ дҝЎдәҺд№ЎдәәеҰӮе®—й•ҝеүҜиҖ…дёҖдәҢдәәжҲ–дёүдә”дәәпјҢе‘Ҳз«Ӣдёәд№ЎзәҰй•ҝпјҢд»ҘеҠқе–„жғ©жҒ¶пјҢзҺҮзҡҶе…¶дё»д№ӢпјҢдёҖеҰӮе®—д№Ӣжі•гҖӮжҜҸжңҲжң”пјҢдјҡдәҺе…¬жүҖпјҢд№ҰзәӘиҝҮгҖҒеҪ°е–„дәҢз°ҝдёҖеҮӯзЁҪиҖғпјҢжң¬иҒҢиҮӘиЎҢжҲ’е…ҚвҖқгҖӮең°ж–№е®ҳдёәдәҶдҝқжҢҒдёҖж–№е®үе®ҡпјҢдёҚдҪҝд№ЎйЈҺжҒ¶еҢ–пјҢд№ҹиҮӘи§үеҠ ејәдәҶд№ЎзәҰеңЁжІ»зҗҶдёӯзҡ„иҝҗз”ЁпјҢдёҚд»…йҖҡиҝҮд№ЎзәҰдј иҫҫе’Ңжү§иЎҢж”ҝд»ӨпјҢиҰҒжұӮд№ЎзәҰз®ЎзҗҶдәәй…ҚеҗҲе®ҳеәңжү§иЎҢиөӢзЁҺеҫҒзјҙгҖҒеӮ¬зІ®е·®йҒЈгҖҒдёҠжҠҘжЎҲжғ…зӯүе·ҘдҪңпјҢз”ҡиҮіеј•з”Ёд№ЎзәҰдҪңдёәеӣҪ家法зҡ„иЎҘе……еҸёжі•жёҠжәҗгҖӮ е…¶еӣ еңЁдәҺпјҢжңұе…ғз’ӢеңЁеҲ¶е®ҡгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢеҗҺжҳҺзЎ®иЎЁзӨәдёҚеҮҶеҗҺдё–дҝ®ж”№пјҢеҜјиҮҙвҖңеӨӘзҘ–д№Ӣе®ҡеҫӢж–Үд№ҹпјҢеҺҶд»ЈзӣёжүҝпјҢж— ж•ўиҪ»ж”№вҖқпјҢе…·жңүж»һеҗҺжҖ§гҖӮд№ЎзәҰзӣёиҫғеӣҪ家法具жңүйҒ“еҫ·жҠҪиұЎжҖ§е’Ңзү№ж®Ҡең°еҹҹжҖ§пјҢеңЁеӣҪ家法и„ұиҠӮеҗҺпјҢжӣҙеҠ йҖӮеҗҲең°ж–№е®ҳеҗҸиҜҰж–ӯдёҖж–№жЎҲ件пјҢиө·еҲ°жҒҜи®је№ідәүзҡ„иҜүи®јж•ҲжһңгҖӮ并且пјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢеҜ№е®—жі•е…ізі»гҖҒдјҰзҗҶйҒ“еҫ·зӯү儒家зәІеёёзҡ„зәҰжқҹзӣёжҜ”гҖҠе”җеҫӢгҖӢжқҫеҠЁпјҢжүҖи°“вҖңйҮҚе…¶жүҖйҮҚпјҢиҪ»е…¶жүҖиҪ»вҖқпјҢеҜ№дёҚе°‘иҝқеҸҚзӨјеҲ¶д№ӢеҲ‘зҪҡе·Із”ұгҖҠе”җеҫӢгҖӢдёӯзҡ„еҫ’еҲ‘йҷҚдёәгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢдёӯзҡ„жқ–еҲ‘гҖӮзӨјд»Әж•ҷеҢ–гҖҒзә зә·и°ғи§ЈгҖҒдәәдјҰз®ЎжқҹзӯүеҶ…е®№еҸҜд»ҘдёӢ移дәҺ乡规民зәҰгҖҒе®—жі•ж—Ҹ规дәҲд»Ҙ规еҲ¶пјҢиҪ»еҲ‘еҢ–зҡ„еӣҪ家еҲ‘еҫӢжңүеҲ©дәҺзӣҙжҺҘеҜ№жҺҘж°‘й—ҙйҮҢиҖҒдҪңеҮәзҡ„жңүејәеҲ¶еҠӣзҡ„зә зә·и§ЈеҶіеҶіе®ҡпјҢд»ҺеӣҪ家法е®ҡеҲ‘зҡ„и§’еәҰеҠ жҢҒж°‘й—ҙжі•зҡ„жү§жі•е’ҢиҗҪе®һгҖӮжҳ“иЁҖд№ӢпјҢд№Ўз»…йҮҢиҖҒеҜ№и§ҰзҠҜзӨјжі•ж•ҷд№үиҖ…жңүйІңжҳҺзҡ„жү§жі•дҫқжҚ®гҖҒеҸҜиЎҢзҡ„з”ЁеҲ‘жқЎд»¶е’Ңй«ҳеәҰзҡ„еҝғзҗҶеЁҒж…‘еҠӣпјҢдҪҝд№ЎйҮҢд№Ӣй—ҙйҖҡиҝҮж°‘й—ҙжі•еҪўжҲҗеҶ…йғЁе°Ҹжі•еҹҹпјҢй…ҚеҗҲвҖңиҪ»е…¶жүҖиҪ»вҖқеҺҹеҲҷе®һж–ҪеӣҪ家治зҗҶпјҢдҝғдҪҝ儒家зӨјжі•жҲҗдёәйҮҚеҲ‘д№ӢеӨ–зҡ„йј“еҠұжҖ§гҖҒе®ЈзӨәжҖ§зҗҶеҝөпјҢеҲҡжҹ”зӣёжөҺең°жһ„е»әиө·жҳҺд»Јд№ЎйЈҺ规еҲ¶зҡ„жі•еҫӢжЎҶжһ¶гҖӮ

еӣӣ ж·іж·ідәәеҝғпјҡе®Ҳжі•йҖ йЈҺзҡ„дҝЎеҝөжәҗжөҒ

жҳҺд»Јж—Ҹдәәжҷ®йҒҚең°е°ҶйҒөе®ҲеӣҪ家法дҪңдёәз»ҙжҠӨд№ЎйЈҺгҖҒ家йЈҺзҡ„第дёҖиҰҒд№үпјҢжҳҜдҝғжҲҗеӣҪжі•е’Ңд№ЎзәҰжңүжңәиһҚеҗҲзҡ„иҝһжҺҘзәҪеёҰе’Ңеҹәжң¬дҝқйҡңгҖӮеңЁжңұе…ғз’ӢгҖҠеңЈи°•е…ӯжқЎгҖӢжҢҮзӨәдёӢпјҢвҖңеҗ„е®үз”ҹзҗҶгҖҒжҜӢдҪңйқһдёәвҖқпјҢе®Ҳжі•иҖ…иҚЈгҖҒиҝқжі•иҖ…иҖ»жҲҗдёәд№Ўж°‘е…¬и®Өзҡ„дҝЎеҝөгҖӮи°ҜеӣҪжӣ№ж°Ҹе®—ж—Ҹжі•вҖңе®Ҳжі•еәҰвҖқжқЎи§„е®ҡпјҡвҖңжңқе»·жі•еәҰпјҢжҳҜдәәе®ңе®ҲгҖӮеҗҫж—Ҹе№ёиө–зҘ–е®—и®ӯж•ҷпјҢйўҮжңүдёҖдёӘеҝ еҺҡ家声пјҢеҖҳжҲ–иҝқжі•пјҢдёҚжғҹиҮӘ家йҡҫдҝқпјҢжҠ‘дё”зҺ·иҫұе…ҲдәәгҖӮвҖқе©әжәҗиҗ§жұҹж°Ҹе®—ж—ҸзҘ 规д№ҹз”іж–ҘйҒ“пјҡвҖңдёҖеҲҮйҖҶеӨ©зҗҶгҖҒжӢӮдәәеҝғгҖҒзҠҜеӣҪе®ӘпјҢдёҚеә”еҫ—дёәд№ӢдәӢпјҢзҡҶеұһйқһдёәпјҢзҡҶеҪ“и°Ёе®ҲпјҢдёҚеҸҜдёҖжҜ«еҰ„дҪңпјҢйҮҚеҸ–зҪӘж®ғгҖӮвҖқд№Ўж°‘еҜ№е……еҲҶдҪ“зҺ°еӣҪ家ж„Ҹеҝ—зҡ„еҫӢжі•жҳҫйңІеҮәе°ҠеҙҮе’Ң敬з•Ҹзҡ„ж„ҹжғ…пјҢдҪҝ乡规民зәҰеңЁеҲ¶еәҰи®ҫи®ЎгҖҒз«ӢзәҰж„Ҹж—ЁдёҠеҝ…йЎ»дёҺеӣҪ家法еҘ‘еҗҲпјҢжңүж•ҲйҒҝе…ҚдәҶеӣҪжі•дёҺд№ЎзәҰзҡ„еҜ№з«Ӣе’ҢеҶІзӘҒгҖӮ дёӘдёӯйҖ»иҫ‘жҳҜпјҢдј з»ҹдёӯеӣҪеҖҹеҠ©е…¬е…ұдәӢеҠЎзҡ„дёҠдёӢеҲҶе·ҘпјҢе®һзҺ°дәҶ规иҢғзҡ„ж¬ЎеәҸжҺ’еёғе’Ңжі•зҗҶиһҚйҖҡпјҢиҝӣиҖҢеҜ№йЈҺдҝ—дәәеҝғеҠ д»Ҙ规еҲ¶пјҡж¶үеҸҠжҲ·е©ҡз”°еңҹд№Ӣзұ»зҡ„ж°‘й—ҙз»Ҷж•…пјҢж°‘й—ҙ规зәҰдә«жңүжӣҙеӨ§зҡ„иҮӘз”ұиЈҒеӨ„зҡ„з©әй—ҙпјҢиҖҢйқўдёҙжЈҳжүӢзҡ„е‘Ҫзӣ—йҮҚжЎҲеҸҜиғҪжүҚеј•е…ҘеӣҪ家角иүІпјҢдёҺвҖңе®ҳжңүеҫӢд»ӨпјҢж°‘д»Һз§ҒзәҰвҖқзҡ„дј з»ҹзі»еұһдёҖи„үзӣёжүҝгҖӮиӯ¬еҰӮпјҢеҜ№дәҺең°ж–№иөӣдјҡжј”жҲҸпјҢеӣҪжі•дёҖиҲ¬дёҚдәҲе№Іж¶үпјҢд»Ҙдҫҝд№ЎйҮҢж°‘дҝ—гҖӮдҪҶжҳҜпјҢз”ұдәҺиЈ…жү®жҳҘиүІвҖңеЎ«иЎ—еЎһе··пјҢдёҫеӣҪеҰӮзӢӮвҖқпјҢдёҖж—ҰвҖңдәүж–—ж»Ӣе…ҙпјҢзӣ—иҙјзӘғеҸ‘пјҢдёәзҘёдёҚе°ҸвҖқпјҢд»ҺгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢвҖңжҗ¬еҒҡжқӮеү§вҖқжқЎеҲ°ең°ж–№е®ҳйўңдҝҠеҪҰпјҢйғҪдјҡеӢ’д»ӨзҰҒжӯўпјҢеү”йҷӨд№ЎзәҰзҡ„дёҚиүҜеӣ зҙ пјҢе°Ҷж— еҪўжө®еҠЁзҡ„йЈҺдҝ—ж–ҮеҢ–з»ҙзі»еңЁжңүеҪўиүҜе–„зҡ„ж–ҮеҢ–жҙ»еҠЁд№ӢдёӯгҖӮеҰӮжһңд№ЎзәҰе®іж°‘пјҢзӣҳеүҘзҷҫ姓пјҢеҰӮйҰҷеұұеҺҝжңү规зәҰпјҢвҖңдҫӢжңүйҮҢй•ҝзӯ”еә”вҖқпјҢдҪҶвҖңйҮҢй•ҝеӨҚеҖҹжӯӨ科ж•ӣе°Ҹж°‘вҖқпјҢвҖңеҖҹеҗҚиүІеё®иҙҙдәҺеӣҫжҲ·д№ӢдёӯвҖқпјҢеҲҷжӯӨзәҰдәҰдјҡиў«зҰҒжҜҒпјҢеҜ№йҮҢй•ҝеҠ жғ©зӨәиҙЈгҖӮе…¶й—ҙпјҢеӣҪжі•дёҺд№ЎзәҰеӨҡд»Ҙ规еҲ¶еҜ№иұЎзҡ„зӨҫдјҡеҚұе®іжҖ§дҪңз•ҢеҲҶпјҢиҝӣиҖҢеңЁвҖңеҮәзӨјеҲҷе…ҘеҲ‘вҖқзҡ„еңҲеұӮж ҮеҮҶзәҝдёҠзәҰжқҹдәҶдәә们зҡ„иЎҢдёәпјҢиҖҢдёҚжҳҜд»ҘеҲ¶е®ҡдё»дҪ“дёә规иҢғдҪҚйҳ¶зҡ„дё»иҰҒеҢәеҲҶдҫқжҚ®гҖӮд№ЎйЈҺж°‘дҝ—пјҢдё»иҰҒеңЁжё©жғ…и„үи„үзҡ„зӨјд»ӘдјҰеёёдёӯеҫ—еҲ°зҹ«жӯЈе’Ң规и®ӯгҖӮ е…¶дёӯпјҢдёҚеҫ—дёҚжҸҗеҸҠзҺӢйҳіжҳҺгҖҠеҚ—иөЈд№ЎзәҰгҖӢгҖҠеҚҒ家зүҢжі•гҖӢзҡ„е®һи·өеҸҠзҺӢеӯҰеҗҺдәәзҡ„еҠӘеҠӣпјҢеҜјиҮҙжҳҺд»Јд»ҘдёңеҚ—еҢәеҹҹдёәд»ЈиЎЁзҡ„д№ЎйЈҺеҸ‘з”ҹдәҶиҙЁзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮзҺӢйҳіжҳҺе°ҶдҪңдёәдәәзү©зҡ„д№ЎзәҰж ‘з«Ӣдёәд№ЎиҙӨе…ёиҢғпјҢиөӢд»Ҙж•ҷи®ӯеӯҗеӯҷгҖҒе’ҢйЎәд№ЎйҮҢд№ӢиҙЈпјҢдёҚжӯўвҖңд»ҠеҗҺдёҖеә”й—Ёж®ҙдёҚе№ід№ӢдәӢпјҢйёЈд№ӢзәҰй•ҝзӯүе…¬и®әжҳҜйқһвҖқпјҢиҖҢдё”вҖңеҶӣж°‘дәәзӯүиӢҘжңүйҳідёәиүҜе–„пјҢйҳҙйҖҡиҙјжғ…пјҢиҙ©еҚ–зүӣ马пјҢиө°дј ж¶ҲжҒҜвҖқпјҢдәҰз”ұзәҰй•ҝеҠқиҜ«жҠҘе®ҳпјҢдёҖеә”з”°е®…дә§дёҡгҖҒз”·еҘіе©ҡдё§гҖҒиҖ•з»Үд№°еҚ–дәӢеҠЎпјҢдәҰдәӨд№ЎзәҰи°ғеӨ„гҖӮеңЁзҶҹд№ еӣҪжі•зҡ„еҫӘеҗҸе®үжҺ’дёӢпјҢд№ЎзәҰеҲ¶еәҰе°Ҷдҝқз”ІгҖҒеӯҰж ЎгҖҒ规зәҰдёүиҖ…з»“еҗҲпјҢйҖҗжёҗжӣҝд»ЈдәҶжҳҺдёӯжҷҡжңҹйў“еқҸзҡ„йҮҢиҖҒзҗҶи®јпјҢеҪўжҲҗдәҶе®ҳжү№ж°‘и°ғгҖҒе®ҳзқЈж°‘жІ»гҖҒе®ҳж°‘е…ұдәӢгҖҒеҢ–ж°‘жҲҗдҝ—зҡ„дј з»ҹиӮғйЈҺж јеұҖгҖӮжҚ®иҪҪпјҢвҖңиөЈдәәеҲқдёҺиҙјйҖҡпјҢдҝ—еӨҡй„ҷйҮҺпјҢдёәз«Ӣдҝқз”ІеҚҒ家зүҢжі•пјҢдәҺжҳҜдҪңдёҡеҮәе…ҘзҡҶжңүзәӘгҖӮеҸҲиЎҢд№ЎзәҰпјҢж•ҷеҠқзӨји®©гҖӮеҸҲдәІд№Ұж•ҷиҜ«еӣӣз« пјҢдҪҝд№Ӣ家喻жҲ·жҷ“пјҢиҖҢиөЈдҝ—дё•еҸҳпјҢиөЈдәәеӨҡдёәиүҜе–„пјҢиҖҢй—®еӯҰеҗӣеӯҗдәҰеӨҡзҹЈвҖқгҖӮзӣҙиҮіжё…еә·зҶҷгҖҠиөЈеҺҝеҝ—гҖӢпјҢд»ҚиЁҖвҖңеҖҳд»ҘеҚҒ家зүҢпјҢдёҘдҝқз”ІпјҢзҰҒжёёжғ°пјҢжҹҘз”ҹзҗҶпјҢжң”жңӣеҸ–е…·е…¶з»“гҖӮеҰӮжңүзӘқиөҢпјҢеҚҒ家иҝһеқҗпјӣеҰӮжңүжёёжғ°пјҢжҠҘжҳҺйҮҚжғ©гҖӮеә¶зӣ—жәҗеҸҜеЎһпјҢиҖҢйЈҺдҝ—еҸҜ移д№Һ!вҖқзҺӢеӯҰеҗҺдәәеҰӮи–ӣдҫғжҺЁиЎҢзҡ„гҖҠд№ЎзәҰеҚҒдәӢгҖӢпјҲжӯЈеҫ·пјҢе№ҝдёңжҸӯйҳіпјүгҖҒйӮ№е®ҲзӣҠеҚҸиЎҢзҡ„гҖҠе®үзҰҸд№ЎзәҰгҖӢпјҲеҳүйқ–пјҢжұҹиҘҝе®үзҰҸпјүгҖҒиҒӮиұ№еҸӮж’°зҡ„гҖҠж°ёдё°д№ЎзәҰгҖӢпјҲеҳүйқ–пјҢжұҹиҘҝж°ёдё°пјүзӯүпјҢзҡҶеӨ§е…ҙжҳҺд»ЈдёӯжҷҡжңҹеӣҪжі•дёӢжІүгҖҒдёҺд№ЎзәҰдә’дёәиЎЁйҮҢзҡ„зӣӣзҠ¶гҖӮ жҷ®йҒҚең°иҜҙпјҢеңЁдәӢеүҚи®Ід№ е’Ңеј•еҜјдёҠпјҢи®ІеӯҰеӣҪ家жҲҗжі•жҳҜжҳҺд»Јд№Ўжқ‘ж•ҷиӮІзҡ„йҮҚиҰҒдёҖзҺҜгҖӮиҮіжҙӘжӯҰеҚҒдёғе№ҙпјҲ1384е№ҙпјүжҳҺ代科дёҫе®ҡејҸеҗҺпјҢе…«иӮЎж–ҮиҷҪдёәиҖғж ёеӨҙзӯүиҰҒеҠЎпјҢеҚҙжңӘиғҪеҰЁзўҚеҫӢжі•иҖғеҜҹзҡ„延з»ӯгҖӮеңЁд№ЎиҜ•гҖҒдјҡиҜ•зҡ„第дәҢеңәдёӯпјҢиҖғз”ҹзҡҶйЎ»жӢҹеҶҷеҲӨеҶідә”йҒ“пјҢд»ҘйӘҲдҝӘдҪ“дҪңеҲӨиҜӯпјҢжҜҸжқЎзҷҫеӯ—пјҢдҪңдёәеҝ…иҖғж–ҮдҪ“д№ӢдёҖгҖӮж•…жӯӨпјҢдёҠиҮӘеӣҪеӯҗзӣ‘пјҢдёӢиҮід№ЎзӨҫеӯҰпјҢгҖҠеӨ§жҳҺеҫӢгҖӢгҖҒгҖҠеӨ§жҳҺд»ӨгҖӢе’ҢгҖҠеӨ§иҜ°гҖӢзӯүд»Һе®ҳеҗҸж–ӯжЎҲзҡ„дҫқжҚ®еҸҳдёәд№ЎеӯҰеЈ«еӯҗжұӮеҸ–еҠҹеҗҚзҡ„еҝ…иҜ»д№ҰгҖӮеңЁжҳҺд»Јз§ҒеЎҫе…ҙзӣӣзҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢвҖң家еҝ…жңүеЎҫпјҢеЎҫеҝ…жңүеёҲпјҢеёҲеҝ…жңүеҫ·иЎҢйҒ“иүәиҖ…иҖҢе·ҰеҸівҖҰвҖҰж•ҷе§ӢдәҺд№Ўй—ҙпјҢиҖҢеҢ–дәҺеӨ©дёӢпјҢж•…йЈҺдҝ—еҺҡиҖҢзҺӢйҒ“зәҜвҖқпјҢдҪҝд№ЎйЈҺе„’зӨјиҮӘе°Ҹе°ұеҸҜжҺҘе…ҘеӣҪ家з»ҹжІ»иҰҒжұӮгҖӮжӯӨеӨ–пјҢдёәдәҶйҳІжӯўж—ҸдәәеӯҰжҲҗе…Ҙд»•еҗҺи§ҰзҠҜеӣҪжі•гҖҒ延зҘёе®¶д№ЎпјҢжҳҺд»ЈдёҚе°‘д№ЎзәҰеңЁйј“еҠұ科дёҫд№ӢеҗҺпјҢеўһи®ўдәҶиҰҒжұӮеӯҗеӯҷе»үжҙҒеҘүе…¬гҖҒдәӢеҗӣзҲұж°‘зҡ„жқЎж¬ҫпјҢдҪҝиҙӘеўЁжһүжі•иҖ…еЈ°еҗҚзӢји—үпјҢйҖ зҰҸдёҖж–№иҖ…е…Ҙи°ұжөҒиҠігҖӮж—¶дәәи®ӨдёәпјҢвҖңе®—ж—ҸеӯҗејҹдёҖдәәд№ӢиҙӨпјҢдј—дәәд№Ӣе…үд№ҹпјҢе…¶дёҚиӮ–иҖ…пјҢй—ЁжҲ·дәҰдёҺзҺ·з„үвҖқпјҢж•…жӯӨпјҢжңүиҝқйЈҺеҢ–гҖҒиҗҪе…ҘеҲ‘зҪ‘иҖ…пјҢеҝ…дәҺвҖңзҘ еүҚж·ұиҙЈе…¶зҪӘвҖқпјҢд№ғиҮіеҜ№иҙӘе®ҳеҘёдҪһйҷӨи°ұеүҠеҗҚпјҢж°ёдёҚе…Ҙе—ЈгҖӮеңЁдёҘиӢӣзҡ„е®—жі•ж—Ҹ规йқўеүҚпјҢдҫқйҷ„дәҺ家ж—ҸиЎҖзјҳзҡ„д№Ўз»…д№Ўж°‘еӨ§еӨҡдёҚж•ўдёәйқһдҪңжӯ№пјҢд»ҘзЎ®дҝқе®—и„үз№ҒиЎҚгҖҒе…үиҖҖй—ЁжҘЈпјҢжңҖз»ҲеңЁж•¬з•Ҹе®—жі•зҡ„еҹәзЎҖдёҠеҪўжҲҗдәҶз»ҙжҠӨд№ЎйЈҺзҡ„еҝғзҗҶдҝЎд»°пјҢ并дәҲд»Ҙд»Јйҷ…зӣёдј гҖӮ еңЁдәӢеҗҺеӨ„зҪ®е’Ңжғ©жҲ’дёҠпјҢз”іжҳҺдәӯдёҺж—Ңе–„дәӯзҡ„е№ҝжіӣи®ҫзҪ®жҳҜзҹ«жӯЈд№Ўж°‘зҗҶеҝөзҡ„еҝ…иҰҒйҳөең°гҖӮе°Ҫз®Ўз”іжҳҺдәӯдёҚжҳҜдёҘж јж„Ҹд№үдёҠзҡ„еҸёжі•жңәе…іпјҢеҚҙеңЁйҮҢиҖҒиЈҒж–ӯжҲ–и°ғи§ЈдёӢиҫҫеҲ°дәҶи§ЈеҶізә зә·зҡ„е®һйҷ…еҠҹж•ҲпјҢе…ҚеҚҙдәҶе®ҳж°‘иЈҒеҲӨзҡ„еұӮзә§йҳ»йҡ”е’Ңж”ҝжқғйЈҺйҷ©пјҢд»Ҙд№Ўжқ‘еҶ…з”ҹзҡ„и§Јзә·зі»з»ҹеҝ«йҖҹи§ЈеҶідәҶеҹәеұӮзҹӣзӣҫгҖӮж—Ңе–„дәӯд»Ҙе…·иұЎз«ӢдҪ“зҡ„жҰңж ·ж ‘з«ӢгҖҒж•ҷи®ӯзӨәдҫӢпјҢиҫҫеҲ°вҖңд»ҘжЎҲиҜҙжі•вҖқзҡ„ж•ҷиӮІе’ҢйҒ“еҫ·еј•йўҶеҠҹж•ҲпјҢдҪҝд№ЎиҙӨж–ҮеҢ–жҲҗдёәд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺзҡ„дёӯжөҒз ҘжҹұгҖӮеӯ”еӯҗдә‘пјҡвҖңеӯҗж¬Іе–„иҖҢж°‘е–„зҹЈгҖӮеҗӣеӯҗд№Ӣеҫ·йЈҺпјҢе°Ҹдәәд№Ӣеҫ·иҚүпјҢиҚүдёҠд№ӢйЈҺпјҢеҝ…еҒғгҖӮвҖқз”іжҳҺдәӯдёҺж—Ңе–„дәӯйғҪжңүе®Јдј жң¬жқ‘д№ЎиҙӨгҖҒжҺЁе№ҝиҙӨеҫ·ж–ҮеҢ–зҡ„иүІеҪ©пјҢеҠқж°‘еҗ‘е–„гҖҒеҜјж°‘е’ҢзқҰзӯүж–ҮжҳҺд№ЎйЈҺеҗ№жӢӮеңЁдёӨдәӯд№ӢдёӯгҖӮ жӣҙеҫ®и§Ӯең°иҜҙпјҢеңЁд№Ўжқ‘ж—ҘеёёзӨјд»Ә规иҢғдёҠпјҢжҙӘжӯҰдәҢе№ҙпјҲ1369е№ҙпјүжңұе…ғз’ӢиЎҢвҖңд№ЎйҘ®иҜ»жі•д№Ӣд»ӨвҖқпјҢиҰҒжұӮйҮҢзӨҫд№ЎйҘ®й…’зӨјйЎ»жңүвҖңиҜ»еҫӢд»ӘејҸвҖқпјҢжҙӘжӯҰдә”е№ҙпјҲ1372е№ҙпјүеҸҲйўҒиЎҢиҜ»еҫӢзӨјеӣҫпјҢиҰҒжұӮжңүеҸёеӯҰе®ҳз»„з»Үзҷҫ家дёәдёҖдјҡпјҢиҮӘи§үи®ІиҜ»еҫӢд»ӨгҖӮжӯӨдёҫиҮіжё…д»ЈдёҚеәҹпјҢж—ўеңЁгҖҠеӨ§жё…дјҡе…ёеӣҫгҖӢдёӯд»ҘвҖңд№ЎйҘ®й…’дҪҚж¬ЎеӣҫвҖқжҳҺзЎ®дәҶд№Ўй—ҙиҜ»еҫӢзҡ„еңәжүҖеёғзҪ®гҖҒдәәзү©з«ҷдҪҚе’Ңе®Јж•ҷжөҒзЁӢпјҢд№ҹиў«еҠ ејәдёәвҖңеҮЎд№ЎйҘ®й…’пјҢеәҸй•ҝе№јгҖҒи®әиҙӨиүҜпјҢй«ҳе№ҙжңүеҫ·иҖ…еұ…дёҠпјҢе…¶ж¬ЎеәҸйҪҝеҲ—еқҗжңүиҝҮзҠҜиҖ…пјҢдёҚеҫ—е№Ійў„пјҢиҝқиҖ…зҪӘд»ҘиҝқеҲ¶еӨұд»ӘвҖқгҖӮз»ҸеӣҪ家法жҢҮеҜјзҡ„ж°‘й—ҙзӨјд»Әе’Ң乡规民зәҰпјҢеҫҲиҮӘ然ең°еҢ…еҗ«дәҶд№Ўжқ‘зҷҫ姓зҡ„й•ҝе№јеәҸеҲ—е’ҢдәІеұһзӯүзә§пјҢиў«д№Ўж°‘иЎҢдёәе®һи·өеҢ–е’Ңе…·иұЎеҢ–пјҢжҲҗдәҶжҳҺд»Јд№Ўжқ‘з”ҹжҙ»зҡ„д№ жғҜе’ҢзҒөйӯӮгҖӮ

дә” з»“и®әпјҡжҳҺд»Јд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺ е»әи®ҫи·Ҝеҫ„зҡ„еҪ“д»Јеј•з”і

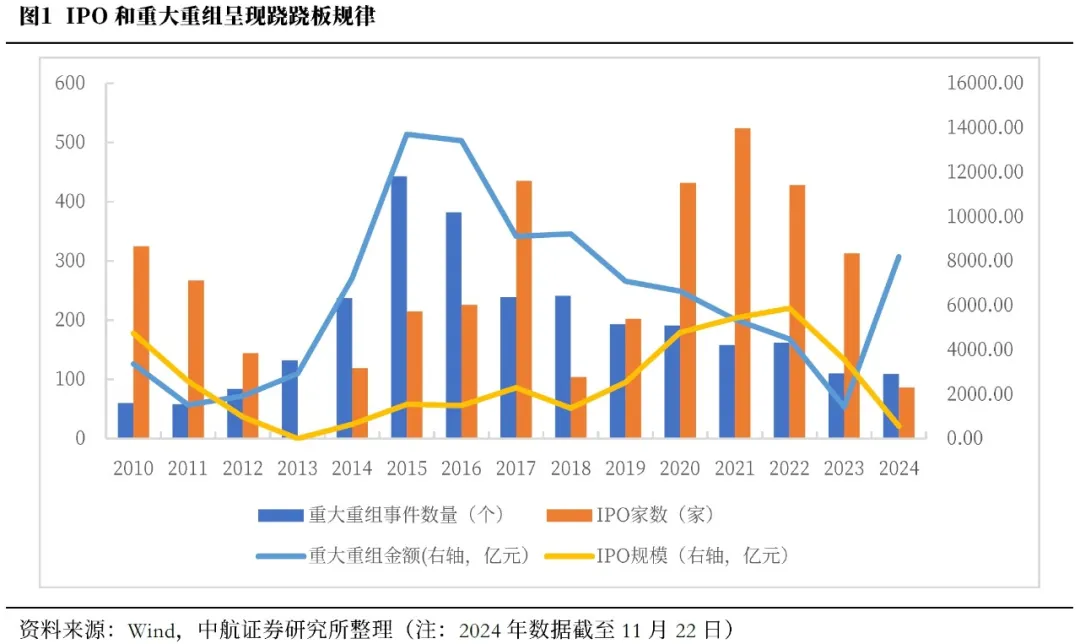

йҖҡиҝҮжўізҗҶжҳҺд»Јд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫдёӯеӣҪжі•дёҺд№ЎзәҰзҡ„ж•Ҳз”ЁпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢдәҢиҖ…еңЁжі•и§„иҢғиҝҗиЎҢзҡ„дёҚеҗҢйҳ¶ж®өе‘ҲзҺ°дёҚеҗҢзү№жҖ§гҖӮйҰ–е…ҲпјҢ乡规民зәҰгҖҒе®—жі•ж—Ҹ规дёәд»ЈиЎЁзҡ„ж°‘й—ҙжі•д»Ҙз»ҙжҠӨдјҰзҗҶе…ізі»дёәдё»иҰҒд»»еҠЎпјҢдёҺеӣҪ家еҲ¶е®ҡжі•е…·жңүй«ҳеәҰдёҖиҮҙжҖ§пјҢе‘ҲзҺ°еҮәе®—жі•иҙҜз©ҝгҖҒ家еӣҪеҗҢжһ„зҡ„еұҖйқўгҖӮзү№еҲ«жҳҜ儒家зӨјжі•еҜ№еӣҪ家法е’Ңж°‘й—ҙжі•иҝӣиЎҢдәҶеҗҢзӯүиҙЁйҮҸзҡ„жҙ—ж¶ӨпјҢжӣҙеҠ дҝғдҪҝдәҢиҖ…зІҫзҘһе®һиҙЁдә’иһҚдә’йҖҡгҖӮзәөеҗ‘иЎ”жҺҘдёӘдәәгҖҒ家жҲ·дёҺеӣҪ家зҡ„еӨ©дёӢи§Ӯ规иҢғеҢ–еҗҺпјҢзӨјдёҺжі•дҫҝжҲҗдёәе…¶з»“еҮәд№ӢиҠұжһңгҖӮйҖҡиҝҮзӨјжі•дә’еҠЁгҖҒеј•зӨје…Ҙжі•гҖҒеҮәзӨје…ҘеҲ‘пјҢд№Ўжқ‘秩еәҸеҫ—еҲ°дёҖдҪ“еҢ–зҡ„еҲ¶еәҰзәҰжқҹе’ҢжҖқжғіж•ҙйҘ¬пјҢжһ„жҲҗеҫ·жі•е…ұжІ»зҡ„дёӨиӮЎеҠЁеҠӣпјҡзӨјеҲ«ејӮпјҢ规иҢғдёӘдәәдјҰзҗҶиҙЈд»»гҖҒиЁҖиЎҢдёҫжӯўпјҢжІ»е…¶еҝғпјӣжі•еҗҢдёҖпјҢеҪ°е–„зҳ…жҒ¶гҖҒйқҷж°ҙзғӣз…§пјҢжІ»е…¶иЎҢгҖӮ并且пјҢз”ұдәҺдёӯеӣҪдј з»ҹд№Ўжқ‘зҡ„еҹәжң¬еҚ•е…ғжҳҜжһҒе…·вҖңйҹ§жҖ§вҖқгҖҒиҮӘдё»жҖ§е’ҢзЁіе®ҡжҖ§зҡ„家жҲ·е°ҸеҶңпјҢеҜ№еӣҪ家ж”ҝжқғдҫқиө–еәҰиҫғдҪҺгҖӮд»ҘзӨјд»Јжі•гҖҒд»ҘзӨјеҢ–жі•зҡ„жІ»зҗҶж•ҲжһңжҜ”зәҜ粹法规иҢғзҡ„иҗҪең°жқҘеҫ—зЁіеҰҘе’ҢеҘҸж•ҲгҖӮ科еӨ§еҚ«з”ҡиҮіи®ӨдёәпјҢвҖңзӨјд»ӘжҲҗдәҶеӣҪ家дёҺзӨҫдјҡд№Ӣй—ҙзҡ„е…ұеҗҢиҜӯиЁҖпјҢжҲҗдәҶеӣҪ家дёҺзӨҫдјҡеҚҸе•ҶжқғеҠӣзҡ„еҹәжң¬жёёжҲҸ规еҲҷвҖқпјҢвҖңдёӯеӣҪзӨҫдјҡзҡ„з»ҹдёҖжҖ§жәҗдәҺе…ұеҗҢзҡ„зӨјд»ӘвҖқгҖӮжүҖд»ҘпјҢдёҺе…¶иҜҙжҳҜвҖңзҡҮжқғдёӢеҺҝвҖқпјҢжҜӢе®ҒиҜҙжҳҜйҖҡиҝҮеӣҪ家з»ҹдёҖзҡ„зӨјжі•и§Ӯж•ҙеҗҲдәҶд№Ўжқ‘д»ӘиҪЁгҖӮ еңЁд»ҘеӣҪ家ж”ҝжқғдёәдҝқйҡңзҡ„еӣҪ家法еҲ¶е®ҡеҗҺпјҢж°‘й—ҙжі•е®һдёәе®—ж—Ҹз»„з»Үзҡ„иҮӘжІ»жі•пјҢйЎәзҗҶжҲҗз« жҲҗдёәеӣҪжі•зҡ„йҮҚиҰҒиЎҘе……гҖӮдёҚиҝҮпјҢж°‘й—ҙжі•дёәдәҶз»ҙжҢҒд№Ўжқ‘зӨҫдјҡ秩еәҸзҡ„е®үе®ҡгҖҒеҖЎеҜјж–ҮжҳҺд№ЎйЈҺе»әи®ҫпјҢеҗҢж—¶д№ҹдёәдәҶдҝқжҠӨиҮӘе·ұзҡ„зү№ж®ҠеҲ©зӣҠпјҢдјҡд»ҘеӣҪ家法еҫӢгҖҒж°‘й—ҙд№ жғҜеҸҠзәІеёёзӨјж•ҷдёәеҺҹеһӢпјҢеңЁжү§жі•гҖҒеҸёжі•е’Ңе®Ҳжі•дёҠиҮӘеҸ‘еҲ еҮҸеўһиЎҘгҖҒеҠ е·Ҙж•ҙзҗҶпјҢеҪўжҲҗдәҶеҗ„е…·зү№иүІгҖҒжі•еҹҹе№іиЎҢзҡ„ж°‘й—ҙжі•еҲҶеёғеұҖйқўгҖӮеҪ“然пјҢиҝҷз§Қе·®ејӮжҖ§дёҚиғҪи§Ұзў°еӣҪ家еҹәеұӮж”ҝжқғжІ»зҗҶзҡ„еә•зәҝпјҢдёҚиғҪжҠөи§ҰеӣҪ家法е’Ңеҗӣдё»жқғеЁҒпјҢеҸӘиғҪеұҖйҷҗдәҺд№Ўжғ…ж°‘йЈҺгҖҒдёҚж¶үеҸҠз»ҹжІ»еҹәзЎҖзҡ„ж°‘й—ҙе°ҸеһӢ秩еәҸгҖӮеӣ жӯӨпјҢж°‘й—ҙжі•еңЁеҸӨд»Јд»Ҙе®—ж—ҸиҮӘиә«еҠӣйҮҸе’ҢеӣҪ家еҠӣйҮҸдҪңдёәе…¶ејәеҲ¶жү§иЎҢзҡ„дҝқиҜҒпјҢд»Ҙз»ҙжҢҒж—ўе®ҡзҡ„е®—ж—Ҹ秩еәҸдёәзӣҙжҺҘзӣ®зҡ„пјҢд»ҺеҹәеұӮе·©еӣәзҡ„еұӮйқўиө·еҲ°ж”ҜжҢҒеӣҪ家ж”ҝжқғгҖҒз»ҙжҢҒз»ҹжІ»зҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮеңЁжҳҺд»ЈпјҢе®ғдёҺеӣҪ家法дёҖиө·пјҢе…ұеҗҢз»„жҲҗдј з»ҹжі•еҫӢдҪ“зі»пјҢеӣҪ家еӨҡжӯЈејҸжҲ–йқһжӯЈејҸгҖҒжҳҺзӨәжҲ–й»ҳзӨәең°жүҝи®Өе…¶ж•ҲеҠӣгҖӮ д»ҺжҳҺд»ЈеҲ°иҝ‘д»Јзҡ„д№ЎзәҰе®һи·өиЎЁжҳҺпјҢи°ғе’ҢеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•зҹӣзӣҫе…ій”®еңЁдәҺзҹ«жӯЈиҘҝж–№и§Ҷи§’пјҢд»Ҙ家еӣҪдјҰзҗҶдёәеҶ…ж ёпјҢйҖҡиҝҮеҢәеҹҹгҖҒеә•еұӮзҡ„规иҢғж”Ҝж’‘е…ЁеҹҹгҖҒйЎ¶еұӮзҡ„еҲ¶еәҰпјҢеҸҲеҖҹеҠ©дёҠеұӮ规иҢғе“әиӮІе’Ңж»Ӣе…»еҹәеұӮ规иҢғгҖӮд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫд»…жҳҜз»јеҗҲжІ»зҗҶдёӯзҡ„дёҖзҺҜпјҢеҚҙи¶ід»ҘжҲҗдёәжҺўзҙўеүҚиҝ°и§„еҲҷе…ұжІ»зҡ„еҮәеҸ‘зӮ№пјҢжңҖз»Ҳд»ҺеҹәеұӮе–„жІ»зқҖжүӢжһ„зӯ‘еӣҪ家治зҗҶдҪ“зі»дёҺжІ»зҗҶиғҪеҠӣзҡ„зҺ°д»ЈеҢ–гҖӮ 笔иҖ…и®ӨдёәпјҢд»ҺеҪ“дёӢзңӢпјҢеҰӮжһңе°ҶеӣҪ家法зҡ„з®ЎзҗҶеҜ№д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺзҡ„еҪұе“Қи§ҶдёәпјҲxпјүпјҢе°Ҷж°‘й—ҙжі•зҡ„иҝӣзӣҠеҜ№д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺзҡ„еҪұе“Қи§ҶдҪңпјҲyпјү:еңЁжһҒз«Ҝжғ…еҶөдёӢпјҢеҪ“x=0ж—¶пјҢд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе®Ңе…Ёз”ұж°‘й—ҙжі•дё»еҜјпјӣеҪ“y=0ж—¶пјҢд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе®Ңе…Ёз”ұеӣҪ家法主еҜјпјҢиҝҷдёӨз§ҚжҳҜжһҒз«Ҝжғ…еҶөпјҢиҖҢдёҖиҲ¬жғ…еҶөеҲҷжҳҜеңЁеӣҪ家法主еҜјгҖҒж°‘й—ҙжі•иЎҘе……дёӢеҜ№д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺиҝӣиЎҢеҗҲеҠӣе»әи®ҫгҖӮиҝҷж ·пјҢе°ұдјҡеҪўжҲҗд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„вҖңд№ЎйЈҺжӣІзәҝвҖқпјҲMпјүпјҢеңЁзү№е®ҡд№Ўжқ‘еҹәзЎҖдёҠиЎЁзӨәеҮәеӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•еҜ№д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„зӣёе…іеҮҪж•°е…ізі»пјҲи§Ғеӣҫ1пјүгҖӮеҰӮеӣҫжүҖзӨәпјҢеҪ“еӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•е……еҲҶеҚҸи°ғж—¶пјҢдҪҚдәҺжӣІзәҝMдёҠжүҖжңүзҡ„зӮ№пјҲеҰӮM1пјүйғҪиғҪиЎЁжҳҺд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе»әи®ҫжҜ”иҫғ科еӯҰеҗҲзҗҶгҖӮжІҝжӣІзәҝMеҫҖдёҠпјҢиЎЁзӨәж°‘й—ҙжі•еҸ‘жҢҘзҡ„иЎҘе……дҪңз”ЁеӨ§дәҺеӣҪ家法зҡ„зӣҙжҺҘ规еҲ¶пјҢиҝҷз§Қжғ…еҶөдёҖиҲ¬еҮәзҺ°еңЁж°‘й—ҙжі•жҜ”иҫғеҸ‘иҫҫгҖҒеҺҶеҸІдј з»ҹж·ұеҺҡзҡ„д№Ўжқ‘пјӣжІҝжӣІзәҝMеҫҖдёӢпјҢиЎЁзӨәеӣҪ家法зҡ„дё»еҜјдҪңз”ЁжҳҺжҳҫејәдәҺж°‘й—ҙжі•зҡ„иЎҘе……дҪңз”ЁпјҢиҝҷз§Қжғ…еҶөдёҖиҲ¬дјҡеҮәзҺ°еңЁж°‘й—ҙжі•и–„ејұгҖҒеҪўжҲҗиҫғдёәжҷҡиҝ‘зҡ„д№Ўжқ‘гҖӮ

еӣҫ1 еӣҪ家法дёҺж°‘й—ҙжі•д№Ӣй—ҙзҡ„еҮҪж•°е…ізі»

жӯӨж—¶пјҢеҲҷиҰҒжұӮжҲ‘们еӣ еҠҝеҲ©еҜјпјҢй’ҲеҜ№еҺҶеҸІдј з»ҹгҖҒдәәеҸЈең°зҗҶзӯүеӣ зҙ еҗ„ејӮзҡ„д№Ўжқ‘иҝӣиЎҢдәҢжі•еҚҸи°ғпјҢдҝқжҢҒеӣҪ家法主еҜјгҖҒж°‘й—ҙжі•иЎҘе……зҡ„иүҜжҖ§дә’еҠЁеұҖеҠҝгҖӮеңЁжі•еҫӢеҲ¶е®ҡдёҠпјҢеӣҪ家法иҰҒеҜ№ж°‘й—ҙжі•зҡ„еҲ¶е®ҡгҖҒжү§иЎҢе’ҢйҖӮз”ЁеҠ ејәжҢҮеҜјд№ғиҮіеҗҲжі•жҖ§е®ЎжҹҘпјҢз”ұең°ж–№еҸёжі•иЎҢж”ҝжңәе…іжҢҮеј•жқ‘委дјҡгҖҒжқ‘ж°‘еӨ§дјҡзӯүи®ўз«Ӣз¬ҰеҗҲе®Әжі•е’Ңжі•еҫӢгҖҒиҙҙеҗҲжқ‘жғ…гҖҒжҖқжғіе…ҲиҝӣгҖҒеә”з”ЁжҖ§ејәзҡ„乡规民зәҰжҲ–е®—ж—Ҹ法规пјҢдёҺеӣҪ家法иүҜжҖ§еҚҸдҪңпјҢжһ„е»әеӣҪ家еҹәеұӮжІ»зҗҶдҪ“зі»зҡ„жі•жІ»еҢ–е№іеҸ°гҖӮж—ўдёҚиғҪеҜ№ж°‘й—ҙжі•ж”ҫд»»иҮӘжөҒпјҢеҸҲиҰҒз»ҷдәҲе…¶жқҫеҠЁзҡ„жҙ»еҠЁз©әй—ҙгҖӮ еңЁжі•еҫӢйҖӮз”ЁдёҠпјҢиҰҒеқҡжҢҒдҫқжі•иЎҢж”ҝгҖҒдҫқжі•зҗҶж”ҝпјҢд»ҘеӣҪ家法йҷҗеҲ¶е®—ж—Ҹй•ҝиҖҒиҝҗз”Ёж°‘й—ҙжі•е»әйҖ д№Ўж°‘жғ©жҲ’жңәеҲ¶зҡ„з©әй—ҙгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҰҒеҠ ејәжқ‘规民зәҰзҡ„жҗңйӣҶж•ҙзҗҶпјҢд»”з»Ҷе®ЎжҹҘе…¶жҳҜеҗҰе…·жңүйҖӮз”Ёзҡ„еҸҜиғҪжҖ§гҖҒеҗҲзҗҶжҖ§пјҢеңЁеҹәеұӮжі•йҷўе’Ңд№Ўжқ‘жҙҫеҮәжі•еәӯдёӯж•ўдәҺйҖӮз”Ёж°‘й—ҙжі•дҪңдёәиЎҘе……зҡ„еҸёжі•жёҠжәҗгҖӮзү№еҲ«жҳҜдҫқжҚ®гҖҠж°‘жі•е…ёгҖӢ第10жқЎпјҡвҖңеӨ„зҗҶж°‘дәӢзә зә·пјҢеә”еҪ“дҫқз…§жі•еҫӢпјӣжі•еҫӢжІЎжңү规е®ҡзҡ„пјҢеҸҜд»ҘйҖӮз”Ёд№ жғҜпјҢдҪҶжҳҜдёҚеҫ—иҝқиғҢе…¬еәҸиүҜдҝ—гҖӮвҖқжҙҫеҮәжі•еәӯжҳҜеҹәеұӮжі•йҷўзҡ„жҙҫеҮәжңәжһ„е’Ңз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢзӣҙжҺҘй©»жүҺдәҺд№Ўй•ҮпјҢжҳҜдәәж°‘жі•йҷўе®ЎеҲӨе·ҘдҪңзҡ„еүҚжІҝйҳөең°пјҢжӢ…иҙҹзқҖеӨ§йҮҸж°‘дәӢзә зә·жЎҲ件зҡ„е®ЎзҗҶд»»еҠЎпјҢеңЁзӨҫдјҡдё»д№үжі•жІ»е»әи®ҫиҝӣзЁӢдёӯеҸ‘жҢҘзқҖвҖңзҘһз»Ҹжң«жўўвҖқзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеңЁзӣҙжҺҘйқўеҗ‘еҶңжқ‘гҖҒйқўеҗ‘еҹәеұӮгҖҒйқўеҗ‘зҫӨдј—зҡ„еҹәеұӮе®ЎеҲӨдёӯпјҢиҰҒ继жүҝе’Ңејҳжү¬вҖң马锡дә”е®ЎеҲӨж–№ејҸвҖқзӯүдјҳиүҜдј з»ҹпјҢзүўеӣәж ‘з«ӢеҸёжі•дёәж°‘зҡ„е®—ж—Ёж„ҸиҜҶпјҢиҰҒе°Ҷж°‘й—ҙжі•жҙ»еӯҰжҙ»з”ЁпјҢе°Ҷд№Ўжқ‘иҮӘжІ»гҖҒеҫ·жІ»еңЁж°‘й—ҙжі•зҡ„е®Ңе–„дёӯз«ӢдҪ“е»әжһ„гҖӮ еңЁжі•еҫӢж–ҮеҢ–дёҠпјҢйңҖиҰҒд»ҘеӣҪ家法乡йЈҺйҮҚи§Јж°‘й—ҙжі•д№ЎйЈҺпјҢдҪҝж°‘й—ҙжі•й©ұеҜјзҡ„д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺдёҚиҝқиғҢе…¬еәҸиүҜдҝ—пјҢе…·еӨҮжі•еҫӢе“Ғж је’ҢзҺ°д»Јж°”жҒҜгҖӮиҙЁиЁҖд№ӢпјҢз”ұдәҺвҖңжі•жІ»еӣҪ家еҜ№жҲ‘们жқҘиҜҙдёҚжҳҜдёҖдёӘж”ҝжІ»жҰӮеҝөпјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘж–ҮеҢ–жҰӮеҝөгҖӮе®ғж„Ҹе‘ізқҖдҝқжҢҒзӣёеҜ№дәҺ秩еәҸзҡ„иҮӘз”ұпјҢзӣёеҜ№дәҺзҗҶжҷәзҡ„з”ҹжҙ»пјҢзӣёеҜ№дәҺ规еҫӢзҡ„еҒ¶з„¶пјҢзӣёеҜ№дәҺжҲҗ规зҡ„дё°еҜҢвҖқгҖӮеҰӮжһңиҜҙпјҢеңЁжі•еҫӢ规иҢғзҡ„е®ўи§Ӯе®һеңЁдёҠеӣҪ家法зҡ„дё»еҜје’Ңж°‘й—ҙжі•зҡ„иЎҘе……е·Іиў«жүҝи®ӨпјҢйӮЈд№ҲпјҢд»Һжі•еҫӢж–ҮеҢ–дёҠиҝӣиЎҢеҶҚеәҰеҢ…иЈ№е°ұжҳҜ延й•ҝе…¶з”ҹе‘ҪеҠӣзҡ„йўҳдёӯд№Ӣд№үгҖӮеӣҪ家法зҡ„е®ҢеӨҮдјҡеҪўжҲҗзӣёеҜ№зЁіе®ҡзҡ„еҲ¶еәҰж–ҮеҢ–пјҢдёҖеҰӮжҳҺд»ЈеҲқе№ҙеҪўжҲҗдёҘжғ©иҙӘеўЁгҖҒжі•дёҚйҳҝиҙөд№Ӣдј з»ҹпјҢеҜјиҮҙе…ЁеӣҪе®ҳж°‘еҫӢе·ұд№ӢйЈҺе’Ңд№Ўжқ‘е»үжӯЈд№Ӣж°”иӮғ然гҖӮеҪ“еүҚпјҢд»ҘеӣҪ家з«Ӣ法规иҢғиҰҒжұӮеҹәеұӮжқ‘е№ІйғЁе’Ңжқ‘ж°‘з•ҘжҳҫеҚ•и–„пјҢеҰӮжһңиғҪеӨҹд»ҘеӣҪ家法еҪўжҲҗзҡ„еҙҮжі•еҗ‘е–„ж–ҮеҢ–дёәеҹәзЎҖпјҢиЎҘе……д»Ҙеҗ„д№Ўд№ЎзәҰжүҖйҷ„еёҰзҡ„еҫ·дёҡзӣёеҠқж–ҮеҢ–пјҢе°ұе®№жҳ“еҪўжҲҗжӯЈеҗ‘ж–ҮеҢ–вҖң1+1>2вҖқзҡ„еҲ¶еәҰж•ҲзӣҠпјҢжҪң移й»ҳеҢ–ең°жҺЁеҠЁжі•жІ»д№Ўжқ‘еҶ…еҢ–дәҺеҝғгҖӮ еңЁжі•еҫӢдәәжүҚиҫ“е…Ҙж–№йқўпјҢзІҫйҖҡеӣҪ家法зҡ„дё“дёҡдәәжүҚиҝӣе…ҘпјҢжҳҜж”№е–„д№ЎйЈҺж–ҮжҳҺзҡ„е®ўи§ӮиҰҒжұӮгҖӮеҶңжқ‘еҸёжі•жүҖгҖҒеҶңжқ‘жі•еҫӢйЎҫй—®е’ҢеҶңжқ‘жі•еҫӢжҸҙеҠ©зӯүеҸёжі•иЎҢж”ҝдәӢеҠЎе’ҢзӨҫдјҡе…¬е…ұжңҚеҠЎпјҢйңҖиҰҒеӣҪ家法д»Һиө„йҮ‘гҖҒж”ҝзӯ–дёҠдәҲд»ҘйЎ¶еұӮи®ҫи®Ўе’ҢжҢҮеҜјгҖӮиҝҷдәӣжі•еҫӢдәәжүҚпјҢдёҚд»…еә”е…·жңүжҳҺд»Је®ҳеҗҸвҖңи®ІиҜ»еҫӢд»ӨвҖқзҡ„зҗҶи®әзҙ е…»е’ҢиҒҢеҠЎиҰҒжұӮпјҢиғҪеӨҹеңЁд№Ўж°‘йҒӯйҒҮжі•еҫӢеӣ°еўғж—¶з»ҷдәҲеё®жү¶пјҢжӣҙйңҖиҰҒжңүйҖӮеҗҲеҹәеұӮзҡ„еЁҙзҶҹиҝҗз”Ёж°‘й—ҙжі•зҡ„и°ғи§ЈеҠҹеә•пјҢе°Ҷи°ғи§ЈеҲ¶еәҰзҪ®дәҺеҢ–и§Јзҹӣзӣҫж–№ејҸзҡ„йҰ–дҪҚгҖӮеҰӮжһңй©»жқ‘жі•еҫӢдәәжүҚеңЁжҷ®жі•е®Јдј е’Ңзҹӣзӣҫзә зә·и§ЈеҶідёӯиғҪд»Һе®№еә”еҜ№пјҢеҲҷд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺиғҪеӨҹжҲҗдёәжҙҪеҗҲеӣҪ家法е’Ңж°‘й—ҙжі•зҡ„дәӨиһҚзӮ№пјҢдҪҝжі•жІ»д№ӢйЈҺ欣然дёӢеҺҝгҖӮзү№еҲ«жҳҜеә”еҪ“еҠ ејәгҖҠе®Әжі•гҖӢгҖҠйҖүдёҫжі•гҖӢгҖҠжқ‘民委е‘ҳдјҡз»„з»Үжі•гҖӢзӯүжі•еҫӢе®Јж•ҷпјҢдҝғдҪҝжқ‘ж°‘е……еҲҶи®ӨиҜҶеҲ°иҮӘиә«ж°‘дё»жқғеҲ©е’Ңд№үеҠЎпјҢдёҚдҪҝд№Ўжқ‘йҖүдёҫејӮеҢ–дёәе®—ж—ҸиҪ®еІ—гҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁзҺ°д»Јд№ЎзәҰеҲ¶е®ҡиҝҮзЁӢдёӯпјҢеә”еҪ“йҖҡиҝҮжқ‘ж°‘дјҡи®®зҡ„е®Ўи®®е’Ңж°‘дё»иҜ„и®®пјҢе°Ҷе…·жңүеҶ…йғЁејәеҲ¶еҠӣзҡ„жқ‘规民зәҰгҖҒиҮӘжІ»з« зЁӢе…¬ејҖе…¬жӯЈгҖҒеҗҲзҗҶжңүеәҸйўҒиЎҢиҗҪе®һпјҢжіЁйҮҚз»“еҗҲжқ‘жғ…иҝӣиЎҢж°‘дё»йҖүдёҫгҖҒж°‘дё»з®ЎзҗҶ规иҢғе»әжһ„пјҢеҜ№з ҙеқҸйҖүдёҫ秩еәҸгҖҒжј и§ҶйҖүдёҫ规еҲҷе’Ңи®ӨзҹҘйҖүдёҫдёҚи¶іиҖ…пјҢеӣ дәәиҖҢејӮдәҲд»Ҙ规еҲ¶пјҢеҠ ејәж°‘й—ҙжі•еҲ¶е®ҡзҡ„зҺ°д»Јж•ҲзӣҠгҖӮ иҝҳиҰҒжҢҮеҮәзҡ„жҳҜпјҢйңҖиҰҒйҒҝе…ҚеӣҫдёӯM2е’ҢM3дёӨз§ҚеҒҸиҪ¬гҖӮM2иЎЁжҳҺпјҢж°‘й—ҙжі•жңӘиҮ»жҲҗзҶҹпјҢеӣҪ家法没жңүеҸҠж—¶дёәе…¶жҸҗдҫӣе…»еҲҶпјҢеҜјиҮҙж°‘й—ҙжі•з§Ҝејұе’ҢеӣҪ家法зјәдҪҚпјҢжҲ–иҖ…жҳҜеҪ“ж°‘й—ҙжі•иЎҘе……ејәеәҰжіӣж»ҘпјҢж— и§ҶеӣҪ家法зҡ„еӯҳеңЁпјҢеӣҪ家法зҡ„дё»еҜјдјҳеҠҝдјҡзӣёеә”еүҠејұпјҢе®№жҳ“еҮәзҺ°ж°‘й—ҙжі•дёҺеӣҪ家法жҠөи§ҰгҖӮM3иЎЁжҳҺпјҢеҪ“еӣҪ家法干预еҠӣеәҰиҝҮеӨ§ж—¶пјҢж°‘й—ҙжі•иЎҘе……з©әй—ҙдјҡзӣёеә”йҷҗзј©пјҢеҮәзҺ°вҖңе…ЁеӣҪдёҖдёӘж ·вҖқзҡ„еӣҪ家法и¶ҠдҪҚеұҖйқўпјҢж¶Ҳи§ЈдәҶж°‘й—ҙжі•еҜ№д№Ўжқ‘жІ»зҗҶеӣ ең°еҲ¶е®ңзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§е’Ңж°‘дё»жҖ§гҖӮ жҖ»д№ӢпјҢиҰҒдҪҝд№ЎйЈҺж–ҮжҳҺе§Ӣз»ҲдҪҚдәҺжӣІзәҝд№ӢдёҠпјҢж—ўиҰҒдҝқжҢҒеӣҪ家法зҡ„йҖӮеәҰе№Ійў„пјҢеҸҲиҰҒе……еҲҶеҸ‘жҢҘж°‘й—ҙжі•зҡ„жү§иЎҢе’ҢйҖӮз”Ёж•ҲиғҪпјҢдҪҝд№Ӣд»ҺеҚ•зәҜзҡ„йҒ“еҫ·ж•ҷд№үдёҠеҚҮдёәе…·жңүжі•еҫӢзәҰжқҹеҠӣзҡ„иЎҢдёә规иҢғгҖӮжҲ‘们еёҢжңӣпјҢеңЁдј жүҝжҳҺд»Јд№Ўжқ‘ж–ҮжҳҺе»әи®ҫзҡ„дё°еҜҢз»ҸйӘҢе’ҢжңүеҠӣдёҫжҺӘд№ӢдёӢпјҢиғҪеӨҹејғе…¶зіҹзІ•пјҢеҸ–е…¶зІҫеҚҺпјҢеҜ»жүҫеҲ°жңҖйҖӮеҗҲжҲ‘еӣҪеҪ“еүҚд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙжҲҳз•Ҙзҡ„ж–°и·Ҝеҫ„пјҢдёҚж–ӯдёәд№Ўжқ‘ж°ёз»ӯеҸ‘еұ•еўһж·»еҸҜиө„еҖҹйүҙзҡ„з‘°е®қгҖӮпјҲжқҘжәҗпјҡгҖҠдёӯеӣҪеҶңжқ‘з ”з©¶гҖӢ2023е№ҙ第2жңҹпјҢ第284-297йЎөгҖӮпјү

|  зҪ—еҝ—жҒ’пјҡ2025е№ҙиҙўж”ҝеҰӮ

зҪ—еҝ—жҒ’пјҡ2025е№ҙиҙўж”ҝеҰӮ е‘Ёжө©пјҡвҖңејәзҫҺе…ғвҖқиҝҳиғҪ

е‘Ёжө©пјҡвҖңејәзҫҺе…ғвҖқиҝҳиғҪ зҷҫдә©ж°ёд№…еҶңз”°ж”№з§ҚжҷҜи§Ӯ

зҷҫдә©ж°ёд№…еҶңз”°ж”№з§ҚжҷҜи§Ӯ еӨҜе®һзІ®йЈҹдә§иғҪ з«Ҝзүўдёӯ

еӨҜе®һзІ®йЈҹдә§иғҪ з«Ҝзүўдёӯ ж–°еҸ‘еұ•йҳ¶ж®өжҺЁеҠЁд№Ўжқ‘жҢҜ

ж–°еҸ‘еұ•йҳ¶ж®өжҺЁеҠЁд№Ўжқ‘жҢҜ еҲҳз…ңиҫүжңҖж–°жј”и®Іе…Ёж–Үпјҡ

еҲҳз…ңиҫүжңҖж–°жј”и®Іе…Ёж–Үпјҡ еҲҳй”ӢпјҡеӯҳйҮҸиө„дә§иҜҒеҲёеҢ–

еҲҳй”ӢпјҡеӯҳйҮҸиө„дә§иҜҒеҲёеҢ– й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡд»ҺжӢңзҷ»еҲ°зү№

й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡд»ҺжӢңзҷ»еҲ°зү№ и°·зү©зЈЁеҲ¶йҮҚеӨ§дәӢж•…йҡҗжӮЈ

и°·зү©зЈЁеҲ¶йҮҚеӨ§дәӢж•…йҡҗжӮЈ д»ҳжҢҜеҘҮпјҡ家жҲ·е…ізі»и§Ҷи§’

д»ҳжҢҜеҘҮпјҡ家жҲ·е…ізі»и§Ҷи§’ и‘Јеҝ дә‘зӯүпјҡе…іжіЁж–°дёҖиҪ®

и‘Јеҝ дә‘зӯүпјҡе…іжіЁж–°дёҖиҪ® зҪ—еҝ—жҒ’зӯүпјҡеҶ…йҳҒжҲҗе‘ҳжҖқ

зҪ—еҝ—жҒ’зӯүпјҡеҶ…йҳҒжҲҗе‘ҳжҖқ