马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

еҲҳдёӯе…ҙпјҢз”·пјҢеҚҺдёӯеёҲиҢғеӨ§еӯҰеӣҪ家ж–ҮеҢ–дә§дёҡз ”з©¶дёӯеҝғз ”з©¶е‘ҳгҖҒеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲгҖӮжһ—иӢ‘иҢ№пјҢеҘіпјҢеҚҺдёӯеёҲиҢғеӨ§еӯҰдёӯеӣҪиүәжңҜзӨҫдјҡеҸІз ”究дёӯеҝғзү№иҒҳз ”з©¶е‘ҳгҖӮ

йӮўдҫ—пјҲ1551вҖ”1612пјүпјҢеӯ—еӯҗж„ҝпјҢеҸ·зҹҘеҗҫпјҢеҲ«еҸ·жқҘзҰҪгҖҒе•–йқўз”ҹгҖҒжөҺжәҗеұұдё»пјҢжҷҡеҸ·ж–№еұұйҒ“ж°‘пјҢеұұдёңжөҺеҚ—еәңдёҙйӮ‘еҺҝдәәгҖӮйӮўдҫ—ж“…й•ҝд№Ұжі•пјҢйҘ®иӘүдёҮеҺҶд№ҰеқӣпјҢдёҺеј з‘һеӣҫгҖҒзұідёҮй’ҹгҖҒи‘Је…¶жҳҢ并称вҖңжҷҡжҳҺеӣӣеӨ§е®¶вҖқпјҢжӣҙдёҺи‘Је…¶жҳҢ并称вҖңеҢ—йӮўеҚ—и‘ЈвҖқгҖӮжҷҡжҳҺж—¶жңҹпјҢйӮўдҫ—жүҖеңЁзҡ„еұұе·Ұең°еҢәеҸ—еҲ°йІҒиҘҝиҝҗжІізҡ„иҫҗе°„еҪұе“ҚпјҢе…·жңүжқҘиҮӘеҚ—ж–№дёәдё»зҡ„еӨҡз§ҚеӨ–жқҘзҡ„ж–ҮеҢ–зү№еҫҒдёҺзӨҫдјҡеӣ зҙ гҖӮдјҙйҡҸзқҖеҢәеҹҹй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹе’Ңз«һдәүж„ҸиҜҶзҡ„еўһејәпјҢд№Ұжі•ең°еҹҹеӨҡе…ғеҢ–зҡ„зү№еҫҒж—ҘзӣҠеҮёжҳҫпјҢе‘ҲзҺ°еҮәд»Ҙеҗҙй—ЁдёәдёӯеҝғйҖҗжёҗеҗ‘е‘Ёиҫ№еҢәеҹҹ延伸зҡ„еҸ‘еұ•жҖҒеҠҝгҖӮйӮўдҫ—еҲ©з”ЁиҝҷдәӣеҸҳеҢ–пјҢеңЁжҸҗй«ҳе…¶дёӘдәәеЈ°жңӣзҡ„еҗҢж—¶пјҢеҖҹз”ұиҮӘиә«зҡ„ж–ҮеҢ–иө„жң¬пјҢд»ҘвҖңдәҢзҺӢвҖқзӯүең°еҹҹж–ҮеҢ–иө„жәҗдёәдҫқжүҳпјҢз§ҜжһҒеҸӮдёҺең°ж–№е…¬е…ұдәӢеҠЎпјҢдёәжҚҚеҚ«еұұе·Ұең°еҹҹж–ҮеҢ–дј з»ҹжү“йҖ иҜқиҜӯе№іеҸ°пјҢдҝғиҝӣдәҶд»ҘеӨҚеҸӨе’ҢеҙҮе°ҡйӯҸжҷӢдёәж ёеҝғзҡ„еұұе·Ұд№ҰеӯҰдё»еј зҡ„дј ж’ӯгҖӮдёҖгҖҒзӣёз«һеҸҲзӣёиһҚпјҡж–ҮеЈ«дәӨжёёдёҺжҷҡжҳҺд№Ұжі•ең°еҹҹеҢ– жҷҡжҳҺж—¶жңҹпјҢиҷҪ然е•Ҷдёҡжҙ»еҠЁдҪҝең°еҢәд№Ӣй—ҙзҡ„иҒ”зі»дёҺдә’еҠЁжӣҙдёәеҜҶеҲҮпјҢдҪҶ并жңӘеүҠејұеҗ„ең°еҢәзҡ„еҢәеҹҹзү№иүІгҖӮе°ұд№Ұжі•иҖҢиЁҖпјҢе…¶еҫҖеҫҖеӣ ең°еҹҹгҖҒеёҲжүҝзӯүеҺҹеӣ иҖҢеҪўжҲҗеҗ„з§ҚжөҒжҙҫпјҢе‘ҲзҺ°еҮәйІңжҳҺзҡ„ең°еҹҹжҖ§гҖӮе…¶дёӯпјҢжҳҺд»Јзҡ„д№Ұжі•ең°еҹҹжөҒжҙҫеҸҲе°Өд»ҘиӢҸеҚ—дёәйҮҚпјҢжҳҺдёӯеҸ¶еҗҺзӣёз»§еҙӣиө·зҡ„еҗҙй—ЁгҖҒжқҫжұҹдәҢд№ҰжҙҫжҲҗдёәжҳҺд»Јд№Ұжі•ең°еҹҹеӨҡе…ғеҢ–зҡ„йӣҶдёӯеҸҚжҳ гҖӮжҳҺжңқдёӯеҸ¶пјҢжҙ»и·ғдәҺиӢҸе·һең°еҢәзҡ„еҗҙй—Ёд№Ұжҙҫиө°еҗ‘з№ҒзӣӣгҖӮзҘқе…ҒжҳҺгҖҒж–ҮеҫҒжҳҺгҖҒзҺӢе® гҖҒйҷҲж·іжҳҜе…¶дёӯзҡ„д»ЈиЎЁдәәзү©пјҢиў«иӘүдёәвҖңеҗҙй—Ёеӣӣ家вҖқгҖӮзҺӢдё–иҙһеңЁе…¶гҖҠиүәиӢ‘еҚ®иЁҖгҖӢдёӯеӨҡж¬ЎжҸҗеҸҠеҗҙй—Ёд№Ұжі•зҡ„е…ҙзӣӣпјҡвҖңжҲ‘жҳҺд№Ұжі•пјҢеӣҪеҲқе°ҡдәҰжңүдәәд»ҘиғңеӣҪд№Ӣд№ пјҢйўҮе·Ҙдёҙжұ ж•…иҖіпјҢе—ЈеҗҺйӣ·еҗҢпјҢеҪұе“ҚжңӘи§ҒиҪ¶е°ҳпјҢеҗҙдёӯдёҖжҢҜпјҢи…•жҢҮзҘһеҠ©пјҢйёҫиҷ¬еҘӢжӯҰпјҢдёәдё–зҸҚзҫҺпјҢиҖҢе®ғж–№йҒӮз»қе“ҚзҹЈгҖӮвҖқеҸҲжңүвҖңеҗҫеҗҙдёӯиҮӘеёҢе“ІгҖҒеҫҒд»ІеҗҺпјҢдёҚ啻家дёҙжұ иҖҢдәәжҹ“з»ғпјҢжі•д№Ұд№Ӣиҝ№пјҢиЎЈиў«йҒҚеӨ©дёӢиҖҢж— ж•ўжҠ—иЎЎвҖқгҖӮдҪҶиҮіеҳүйқ–еҗҺжңҹпјҢеҗҙй—Ёд№Ұжҙҫеӣ дёәеңЁеҸ–жі•дёҠеӨҡд»Ҙж–Үж°Ҹд№Ұжі•дёәеңӯиҮ¬пјҢйҷҲйҷҲзӣёеӣ пјҢж—ҘжёҗејҸеҫ®гҖӮдәӢе®һдёҠпјҢж—©еңЁзҺӢдё–иҙһеҸ‘еҮәвҖңеӨ©дёӢжі•д№ҰеҪ’еҗҫеҗҙвҖқзҡ„иҮӘиұӘж„ҹеҸ№зҡ„еҗҢж—¶пјҢе°ұе·ІжңүжқҘиҮӘжқҫжұҹгҖҒдј‘е®ҒгҖҒеІӯеҚ—зӯүе‘Ёиҫ№ең°еҢәзҡ„жҢ‘жҲҳпјҢе…¶дёӯд»Ҙжқҫжұҹд№Ұжҙҫзҡ„жҢ‘жҲҳжңҖдёәжҝҖзғҲгҖӮжқҫжұҹд№ҰжҙҫпјҢдәҰз§°дә‘й—ҙд№ҰжҙҫгҖҒеҚҺдәӯд№ҰжҙҫгҖӮеҗҙй—Ёд№ҰеқӣйјҺзӣӣд№Ӣж—¶пјҢжқҫжұҹд№Ұ家йҷҶж·ұпјҲ1477вҖ”1544пјүз§үжҢҒзқҖејәзғҲзҡ„ең°еҹҹд№Ўеңҹи§ӮеҝөпјҢжӣҫдә‘вҖңеӣҪеҲқд№ҰеӯҰпјҢеҗҫжқҫе°қз”ІеӨ©дёӢвҖқпјҢжҸҗеҮәвҖңеҗҫжқҫвҖқзҡ„ең°еҹҹд№ҰеӯҰжҰӮеҝөпјҢеҜ№жқҫжұҹең°еҢәдјҳиүҜзҡ„д№ҰеӯҰдј з»ҹеј•д»ҘдёәеӮІгҖӮжӯӨж—¶зҡ„йҷҶж·ұе°ұе·Іе…·жңүе»әз«Ӣд№Ұжҙҫзҡ„еүҚзһ»жҖ§пјҢеӨ§иҮҙеӢҫеӢ’еҮәжқҫжұҹд№Ұжі•зҡ„ж—©жңҹйӣҸеҪўгҖӮжӯӨеҗҺйқўеҜ№еҗҙй—Ёд№Ұеқӣзҡ„йјҺзӣӣпјҢжқҫжұҹд№Ұ家дҫҝдёҖиҮҙе°ҶйҷҶж·ұдҪңдёәе…ёиҢғпјҢд»ҘдёҺеҗҙй—Ёд№ҰжҙҫеҲҶеәӯжҠ—зӨјгҖӮжқҫжұҹд№Ұжҙҫзҡ„ж ёеҝғдәәзү©и‘Је…¶жҳҢжӣҙжҳҜжҳҺзЎ®жҸҗеҮәвҖңеҗҫжқҫвҖқж„ҸиҜҶпјҢж ‘з«Ӣжқҫжұҹд№Ұжі•зҡ„еӨ§ж——пјҡеҗҫжқҫд№ҰпјҢиҮӘйҷҶжңәгҖҒйҷҶдә‘еҲӣдәҺеҸіеҶӣд№ӢеүҚд»ҘеҗҺпјҢйҒӮдёҚеӨҚ继е“ҚгҖӮдәҢжІҲеҸҠеј еҚ—е®үгҖҒйҷҶж–ҮиЈ•гҖҒиҺ«ж–№дјҜзЁҚжҢҜд№ӢпјҢйғҪдёҚз”ҡдј дё–пјҢдёәеҗҙдёӯж–ҮгҖҒзҘқдәҢ家жүҖжҺ©иҖігҖӮж–ҮгҖҒзҘқдәҢ家пјҢдёҖж—¶д№Ӣйҷ…пјҢ然欲зӘҒиҝҮдәҢжІҲжңӘиғҪд№ҹпјҢд»Ҙз©әз–Ҹж— е®һйҷ…ж•…гҖӮдҪҷд№ҰеҲҷ并еҺ»иҜёеҗӣеӯҗиҖҢиҮӘеҝ«пјҢдёҚж¬Ідәүд№ҹпјҢд»Ҙеҫ…зҹҘд№ҰиҖ…е“Ғд№ӢгҖӮ еӣҪжңқд№Ұжі•пјҢеҪ“д»ҘеҗҫжқҫжІҲж°‘еҲҷдёәжӯЈпјҢе§ӢиҮійҷҶж–ҮиЈ•пјҢжӯЈд№ҰеӯҰйўңе°ҡд№ҰпјҢиЎҢд№ҰеӯҰжқҺеҢ—жө·пјҢеҮ ж— йҒ—жҶҫпјҢи¶ідёәжӯЈе®—пјҢйқһж–Үеҫ…иҜҸжүҖеҸҠд№ҹгҖӮ и‘Је…¶жҳҢе°Ҷжқҫжұҹд№Ұ法家иҝҪжәҜеҲ°иҘҝжҷӢж—¶зҡ„йҷҶжңәпјҢдёәжқҫжұҹд№ҰжҙҫеҪ°жҳҫжӯЈе®—пјҢиҙ¬дҪҺеҗҙй—ЁпјҢиҝҷз§Қе…ұеҗҢж„ҸиҜҶдҪ“зҺ°дәҶжҳҺд»Јжқҫжұҹең°еҢәдёҺеҗҙдёӯең°еҢәзҡ„ең°еҹҹд№ҰйЈҺд№ӢдәүгҖӮж—¶дәәжқҺ银еҸ°дҫҝе·ІжіЁж„ҸеҲ°жқҫжұҹдёҺеҗҙй—Ёзҡ„жҙҫеҲ«д№ӢдәүпјҢвҖңиӢҸдәәеҘҪз«Ӣй—ЁжҲ·пјҢжүҚйҡ”еәңдҫҝжҢҮдҪңеҲ«жҙҫвҖқпјҢвҖңж— жҖӘиӢҸдәәпјҢеҪјеҗ„жңүеёҲжүҝпјҢжҲ–й’ҹгҖҒзҺӢгҖҒ欧гҖҒиҷһзӯүпјҢеҝ…е®—дёҖ家пјҢжүҖжү§зҡҶеҸӨжі•пјҢжүҖд»Ҙд»ҠдәәдёҚиғҪеұҲвҖқгҖӮиҷҪж—¶дәәе°Ҷжқҫжұҹд№Ұ家е’Ңеҗҙй—Ёд№Ұ家еқҮз§°дёәеҗҙдәәжҲ–иӢҸдәәпјҢеҚҙеӯҳеңЁжҳҺжҳҫзҡ„жөҒжҙҫд№ӢеҲҶгҖӮеңЁеҗҙй—Ёд№Ұжҙҫзҡ„ејҸеҫ®дёҺдә‘й—ҙд№Ұжҙҫзҡ„еӢғе…ҙд№Ӣй—ҙпјҢеҫҪе·һд№Ұеқӣд№ҹжӣҫдёҖеәҰеҙӣиө·гҖӮзҺӢдё–иҙһжӣҫеҜ№еҫҪе·һд№ҰеқӣдёҚеұ‘дёҖйЎҫпјҡвҖңжӯҷд№Ӣең°пјҢдәҰжңүд№ иҖ…гҖӮж—ўиҙ»и®ҘеӨ§йӣ…пјҢз»ҲйқһеҸҜд№…гҖӮвҖқз”ұдәҺеҫҪе·һз»ҸжөҺзҡ„иҝ…йҖҹеҸ‘еұ•пјҢж–ҮеӯҰиүәжңҜж—ҘзӣҠз№ҒиҚЈпјҢеҫҪе·һзұҚд№Ұ家зҫӨдҪ“дёҚж–ӯ蓬еӢғеЈ®еӨ§пјҢиҮіжҷҡжҳҺж—¶е·ІеҪўжҲҗдёҖе®ҡзҡ„еҪұе“ҚгҖӮд»Ҙи©№жҷҜеҮӨдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҫҪе·һдј‘е®Ғең°еҢәзҡ„ж–ҮдәәжһҒеҠӣе®Јжү¬еҫҪе·һж–ҮеҢ–пјҢ并ж„Ҹж¬ІдёҺеҗҙй—ЁдёҖдәүй«ҳдёӢпјҢеҜ№зҺӢдё–иҙһжҺЁеҙҮеҗҙй—ЁгҖҒи®ҘиҜ„еҫҪдәәзҡ„иЁҖи®әиҝӣиЎҢжү№й©іпјҢжү№иҜ„еҗҙй—Ёд№ҰжҙҫпјҡвҖңиҝ‘ж—Ҙжө·еҶ…и®әд№ҰдҪҶиҜҙж–ҮгҖҒзҘқпјҢдёҚеӨҚзҹҘжңүйӯҸжҷӢпјҢж”ҝдёҺи®әеӯҰпјҢдҪҶиҜҙзЁӢгҖҒжңұпјҢдёҚеӨҚйҒ‘й—®йӮ№йІҒдёҖе°”пјҢжӯӨе…¶ж•…гҖӮдҪ•е“үпјҹеҗҙдҝ—е–„иҮӘж ҮиҮҙпјҢзӣёдёәеј•йҮҚпјҢеҸҲең°еҪ“дёңеҚ—йғҪдјҡпјҢеЈ°жҳ“дәҺдј й—»д№ҹгҖӮеёёдәәеҗ‘еЈ°пјҢз–‘зӣ®иЁҖиҖіпјҢйҒӮд№ғеӣ йҷӢд№ҳдҫҝпјҢйҖҗжөҒејғжәҗгҖӮвҖқи©№жҷҜеҮӨи®Өдёәеҗҙй—Ёд№Ұ家善дәҺж ҮжҰңпјҢеҠ д№ӢиӢҸе·һең°зҗҶдҪҚзҪ®дјҳи¶ҠпјҢдҪҝеҗҙй—Ёд№ҰеқӣеЈ°еҗҚиҝңж’ӯпјҢж—¶дәәжҳ“иў«еҗҚеЈ°зҡ„еҒҮиұЎжүҖи’ҷи”ҪпјҢдәәдә‘дәҰдә‘пјҢз”ұжӯӨеҗҙй—Ёд№Ұжі•еЈ°иӘүжёҗйҡҶгҖӮдёәеҪ°жҳҫеҫҪе·һд№Ұжі•пјҢи©№жҷҜеҮӨжӣҙжҳҜжҺЁеҮәеҫҪе·һдәәжңұзҶ№пјҡе°қи§Ғжңұеӯҗз«ҝзүҚж•°еј пјҢзӣ–жі•йІҒе…¬гҖҠдәүеқҗгҖӢд№ҰпјҢж— и®әеӯ—дҪ“пјҢеҚіиЎҢиҫ№ж·»жіЁдәҰеӨҚе®ӣ然пјҢжӯӨд№ӢеҘҪеҸӨиҖҢдҝЎпјҢеҗҺдё–еёҢи§ҒгҖӮ иӢҘд»Ҡж—ҘеҗҙдёӯзҘқеёҢе“ІгҖҒж–ҮеҫҒд»ІжүҖзј”йҖ пјҢжұӮи·»жңұе…Ҳз”ҹйҳғе®ӨпјҢе°ҡйЎ»д№һе…ғеёёзҒөдё№дә”зІ’пјҢд»Өдё–дёҠеӨҚжҙ»дәҢеҚҒдҪҷе№ҙпјҢдёҙжұ ж°ҙйҮҚй»‘ж—¶пјҢеҖҳеҸҜи®®д№ҹгҖӮ然иҖҢдёӨеҗӣеҗҚз«ҹйҮҚдәҺеҪ“дё–пјҢеҲҷд»ҘеӣҪжңқд№ҰеӯҰж— дәәгҖӮ йҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢеІӯеҚ—д№Ұ家д№ҹе‘ҲзҺ°еҮәејӮеҶӣзӘҒиө·зҡ„жҖҒеҠҝпјҢеҰӮйҷҲзҢ®з« еҸҠе…¶ејҹеӯҗж№ӣиӢҘж°ҙгҖҒеұҲеӨ§еқҮгҖҒйҷҲжҒӯе°№зӯүдәәпјҢжҲҗе°ұеҚ“и‘—гҖӮеҗҢж—¶пјҢеңЁдёҮеҺҶе№ҙй—ҙеҢ—ж–№д№Ұжі•иҝӣе…ҘдәҶжҙ»и·ғжңҹпјҢйӮўдҫ—дё»еј жҚҚеҚ«еұұе·Ұең°еҹҹд№Ұжі•ж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢеҖЎеҜјд»ҘвҖңйҪҗйЈҺвҖқдёәжҰӮеҝөзҡ„ж–°зҡ„д№Ұжі•йЈҺе°ҡ并иҝӣиҖҢжү“йҖ еҢ—ж–№ж–°зҡ„д№Ұжі•иҜқиҜӯдёӯеҝғгҖӮйҡҸеҗҺпјҢзұідёҮй’ҹд№ҹиҝ…йҖҹеңЁеҢ—ж–№еҙӣиө·пјҢиў«ж—¶дәәз§°дёәвҖңеҚ—и‘ЈеҢ—зұівҖқгҖӮе®һйҷ…дёҠдёҚз®ЎжҳҜйӮўдҫ—иҝҳжҳҜзұідёҮй’ҹпјҢ他们зҡ„еҙӣиө·пјҢйғҪдёҖж”№жҳҺжңқеүҚдёӯжңҹеҢ—ж–№д№ҰеқӣжІүеҜӮзҡ„еұҖйқўгҖӮжӯӨж—¶пјҢдёҚд»…ең°еҹҹж–ҮеҢ–з«һдәүж—ҘзӣҠеү§зғҲпјҢеҗ„еҢәеҹҹй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒд№ҹж—ҘзӣҠйў‘з№ҒгҖӮвҖңзҺӢејҮе·һе…Ҳз”ҹжқҘжёёй»„еұұж—¶пјҢдёүеҗҙдёӨжөҷиҜёе®ҫе®ўпјҢд»ҺжёёиҖ…зҷҫдҪҷдәәпјҢеӨ§йғҪеҗ„ж“…дёҖжҠҖпјҢдё–йІңжңүиғҪж•Ңд№ӢиҖ…пјҢж¬Ід»ҘеӮІдәҺеҗҫжӯҷгҖӮвҖқвҖңеӨ§зәҰеҗ„з§°е…¶дјҺпјҢд»Ҙд№Ұ家ж•Ңд№Ұ家пјҢд»Ҙ画家ж•Ң画家пјҢд»ҘиҮізҗҙгҖҒеҘ•гҖҒзҜҶеҲ»гҖҒе ӘиҲҶгҖҒжҳҹзӣёгҖҒжҠ•еЈ¶гҖҒи№ҙйһ гҖҒеү‘ж§ҠгҖҒжӯҢеҗ№д№Ӣеұһж— дёҚеӨҮгҖӮвҖқеҗ„ең°еҢәй—ҙзҡ„д№Ұжі•дәӨжөҒзӯүжҙ»еҠЁпјҢдёҚе°‘жҳҜеҖҹз”ұж–Үдәәз»“зӨҫгҖҒйӣ…йӣҶе“ҒйүҙзӯүиүәжңҜжҙ»еҠЁиҖҢе®ҢжҲҗзҡ„гҖӮвҖңжҳҺдәәйҮҚеЈ°ж°”пјҢе–ңз»“ж–ҮзӨҫгҖӮвҖқйӣ…йӣҶз»“зӨҫжҳҜж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«зӨҫдјҡдәӨеҫҖзҡ„дё»иҰҒеҪўејҸгҖӮжҳҺд»ЈеЈ«дәәеӣ иЎҖзјҳгҖҒең°зјҳгҖҒдёҡзјҳгҖҒи¶Јзјҳзӯүз»„жҲҗеҗ„з§ҚеӣўдҪ“дјҡзӨҫпјҢж•°йҮҸдј—еӨҡпјҢеҲҶеёғиҢғеӣҙе№ҝгҖӮжҚ®йғӯз»Қиҷһе…Ҳз”ҹз»ҹи®ЎпјҢжңүжҳҺдёҖд»Јж–ҮдәәзӨҫеӣўжңүдёҖзҷҫдёғеҚҒдҪҷ家пјҢдҪ•е®—зҫҺе…Ҳз”ҹиҝӣдёҖжӯҘиҖғиҜҒжҖ»ж•°и¶…иҝҮдёүзҷҫ家гҖӮд№Ұ家еӨ§еӨҡжҳҜж–ҮдәәпјҢз»“зӨҫе’Ңйӣ…йӣҶжҙ»еҠЁдёҚд»…жңүеҠ©дәҺд№Ұжі•еҲӣдҪңпјҢиҝҳдҝғиҝӣдәҶж–Үдәәй—ҙзҡ„д№Ұжі•дәӨжөҒдёҺжҺўи®ЁгҖӮвҖңиҝ‘жңүдә‘й—ҙе…ӯгҖҒдёғеҗӣеӯҗпјҢеҝғеҸӨдәәд№ӢеҝғпјҢеӯҰеҸӨдәәд№ӢеӯҰпјҢзә йӣҶеҗҢеҘҪпјҢзәҰжі•дёүз« гҖӮжңҲжңүзӨҫпјҢзӨҫжңүиҜҫпјҢд»ҝжўҒеӣӯгҖҒйӮәдёӢд№ӢйӣҶпјҢжҢүе…°дәӯгҖҒйҮ‘и°·д№Ӣ规гҖӮвҖқж–ҮеЈ«д»ҘиҜ—д№ҰдёәеӘ’пјҢеҗҹе’Ҹй…¬е”ұгҖӮжӯӨеӨ–пјҢд№Ұ家еңЁйӣ…йӣҶгҖҒе“Ғйүҙжҙ»еҠЁдёӯжҸҗеҚҮиҮӘиә«зңјз•Ң并дә’зӣёеҲҮзЈӢеӯҰд№ гҖӮжҳҺд»Јд№Ұз”»е®¶еј еә”ж–Үжӣҫи®°иҪҪйҡҶеәҶеӣӣе№ҙпјҲ1570е№ҙпјүеҗҙдёӯеӣӣеӨ§е§“дҪңжё…зҺ©дјҡпјҢвҖңдҪҷеҫҖи§Ӯз„үпјҢдёҖеҮәж–ҮзҺӢж–№йјҺйўңзңҹеҚҝиЈҙе°ҶеҶӣиҜ—пјҢдёҖеҮәз§Ұиҹ иһӯе°ҸзҺәгҖҒйЎҫжҒәд№ӢеҘіеҸІз®ҙгҖҒзҘ–жҜҚз»ҝдёҖжһҡгҖҒж·іеҢ–йҳҒеё–вҖқгҖӮдёҮеҺҶдәҢеҚҒдёғе№ҙпјҲ1599е№ҙпјүпјҢйӮўдҫ—дёҺи‘Је…¶жҳҢдәҺиҲҹдёӯйӣ…йӣҶе”ұе’ҢпјҢе“ҒиҜ„жі•д№ҰеҗҚиҝ№пјҢжқҘиҮӘеҚ—еҢ—зҡ„дёӨдҪҚд№Ұ法家дә’зӣёжҺўи®ЁиҮӘиә«зҡ„д№Ұжі•и§ӮеҝөдёҺд№ҰеӯҰдё»еј пјҢдҪ“зҺ°дәҶеҚ—еҢ—д№ҰйЈҺзҡ„дәӨжөҒдёҺиһҚеҗҲгҖӮйҷӨз»“зӨҫе’Ңйӣ…йӣҶеӨ–пјҢд№Ұ家зҡ„еҲ»её–жҙ»еҠЁд№ҹдҝғиҝӣдәҶеҗ„ең°еҢәд№Ұжі•иүәжңҜзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮеҰӮж— й”ЎдәәеҚҺеӨҸеҲ»жңүгҖҠзңҹиөҸж–Ӣеё–гҖӢпјҢиў«иӘүдёәвҖңжҳҺ法帖第дёҖвҖқгҖӮжӯӨеҗҺеҸҲжңүж–ҮеҫҒжҳҺеҲ»гҖҠеҒңдә‘йҰҶеё–гҖӢгҖҒйӮўдҫ—еҲ»гҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢд»ҘеҸҠи‘Је…¶жҳҢеҲ»гҖҠжҲҸйёҝе Ӯеё–гҖӢзӯүдёҚиғңжһҡдёҫгҖӮз§Ғ家еҲ»её–зҡ„е…ҙзӣӣпјҢж—ўејҳжү¬дәҶд№Ұ家зҡ„дёӘжҖ§йЈҺж јпјҢеҸҲдёәең°еҹҹд№ҰйЈҺеҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮйӮўдҫ—иҜ·и‘Је…¶жҳҢгҖҒзҺӢзЁҡзҷ»зӯүиӢҸеҚ—еҗҚжөҒдёәгҖҠжқҘзҰҪйҰҶзңҹиҝ№гҖӢж’°еҶҷйўҳи·ӢпјҢиҝҳжһҒеӨ§ең°дҝғиҝӣдәҶеҚ—еҢ—д№Ұжі•зҡ„дәӨжөҒдёҺиһҚеҗҲгҖӮдәҢгҖҒеӨҚеҸӨеҸҲе°ҡжҷӢпјҡйӮўдҫ—дёҺеұұе·Ұд№ҰеӯҰжҖқжғі дёүеҗҙең°еҢәдҪңдёәе…ЁеӣҪзҡ„з»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–дёӯеҝғпјҢд№Ұ家иҫҲеҮәпјҢд№Ұжі•жҙ»еҠЁйў‘з№ҒпјҢжҲҗдёәд№Ұжі•иүәжңҜзҡ„дёӯеҝғең°пјҢз”ҡиҮіеј•йўҶе…ЁеӣҪзҡ„д№Ұжі•еҲӣдҪңеҸ–еҗ‘дёҺд№Ұжі•йүҙи—Ҹи¶Је‘ігҖӮйӮўдҫ—иҷҪ然иҮӘе№јж·ұеҸ—йҪҗйІҒж–ҮеҢ–зҡ„зҶҸжҹ“пјҢдҪҶйҡҸзқҖе…¶д»•е®Ұз”ҹж¶Ҝзҡ„еҸ‘еұ•пјҢзү№еҲ«жҳҜеңЁе·ЎжҢүдёүеҗҙжңҹй—ҙпјҢжөёж¶ҰжұҹеҚ—йЈҺж°”пјҢж„ҹеҸ—еҲ°жұҹеҚ—дё°еҺҡзҡ„ж–ҮеҢ–з§Ҝж·ҖпјҢдёҺдј—еӨҡеҚ—ж–№ж–Үдәәйӣ…еЈ«йӣ…йӣҶй…¬е”ұпјҢд№ҹж·ұеҲ»ең°ж„ҸиҜҶеҲ°еҚ—еҢ—ж–ҮеҢ–е·®ејӮпјҡвҖңжұҹеҚ—д№ӢиҮҙпјҢйҹ¶з§ҖиҖҢйқғйқЎпјӣдёӯеҺҹд№ӢйЈҺпјҢйӣ„еҠІиҖҢжү¶з–ҸгҖӮвҖқйӮўдҫ—еҜ№еҢ—ж–№зҡ„дёҚи¶ід№ҹжңүжё…жҷ°зҡ„и®ӨиҜҶпјҡвҖңеҢ—еЈ«ж·ұжІүпјҢеҫҖеҫҖз—…еЈ°дҝҠиҖҢеҺҢжё…и°ӯгҖӮвҖқвҖңиӢҘеӨ«йҘ°жӨҺж–ҮйҷӢпјҢеҖЎйӣ…жҲҗи¶ЈпјҢеҲҷеҢ—еЈ«йЎ»д№ӢжӣҙжЈҳзҹЈгҖӮвҖқжӯӨеӨ–пјҢйӮўдҫ—д»»зӣҙйҡ¶иӢҸжқҫе·ЎжҢүеҫЎеҸІжңҹй—ҙпјҢдёҺдј—еӨҡеҚ—ж–№д№Ұ家зҡ„дәӨжёёдёҚд»…еҪұе“ҚдәҶйӮўдҫ—зҡ„д№Ұжі•еҲӣдҪңеҸ–еҗ‘пјҢд№ҹдҪҝйӮўдҫ—ж„ҸиҜҶеҲ°вҖңеҢ—дәәд№ҰеӨҡжҖ’ејәж°”пјҢеҚ—дәәд№ҰеӨҡжҢӣзј©ж°”вҖқгҖӮжӯӨж—¶жұҹеҚ—еҗҙй—Ёд№ҰжҙҫдёҖжһқзӢ¬з§Җзҡ„еұҖйқўиў«жү“з ҙпјҢеңЁж–ҮеҫҒжҳҺеҺ»дё–еҗҺе…¶еҗҺ继иҖ…зҡҶвҖңж–Үж°ҸдёҖ笔д№ҰвҖқпјҢйҡҫжҺ©иЎ°йў“д№ӢеҠҝгҖӮйӮўдҫ—д№ҹеӣ жӯӨеҸ‘еҮәвҖңеҗҙй—Ёд»Ҡд№ғеҜҘеҜҘзҹЈвҖқд№ӢеҸ№гҖӮеңЁеҗҙй—ЁиЎ°иҗҪж—¶пјҢжұҹе·Ұең°еҢәзҡ„ж–ҮдәәзІҫиӢұ们пјҢд№ҹиҮҙеҠӣдәҺжү“йҖ ең°еҹҹж–ҮеҢ–дј з»ҹгҖӮдёҮеҺҶеҚҒеӣӣе№ҙпјҢйӮўдҫ—иҮҙд»•еҪ’йҡҗпјҢеңЁе№ҝжіӣзҡ„зӨҫдәӨзҪ‘з»ңдёӯпјҢеҫ—д»ҘиҺ·и§ӮеӨ§йҮҸжі•д№Ұзў‘её–пјҢжһҒеӨ§ең°жӢ“еұ•дәҶд№Ұжі•и§ҶйҮҺгҖӮеҗҢж—¶дәҰдё“жіЁдәҺд№Ұжі•е®һи·өжҙ»еҠЁпјҢд№Ұжі•зҙ е…»е’ҢеҠҹеә•ж—ҘзӣҠж·ұеҺҡпјҢвҖң笔еҠӣзҹ«еҒҘпјҢеңҶиҖҢиғҪиҪ¬пјҢж—¶дәҰжңүеҫ—вҖқпјҢйҖҗжёҗйўҶжӮҹеҲ°д№Ұжі•еҲӣдҪңзҡ„еҶ…ж¶өгҖӮеҠ д№Ӣдј—еӨҡеӨҚеҸӨжҙҫж–Үдәәзҡ„еҪұе“ҚпјҢйӮўдҫ—еңЁиөӢй—Ід№Ўеұ…еҗҺдҫҝиҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҮәдәҶеҙҮе°ҡжҷӢжі•зҡ„еӨҚеҸӨд№ҰеӯҰжҖқжғіпјҡз”ҡзҹЈпјҒд№Ұд№ӢйҡҫиЁҖд№ҹгҖӮйҷҚиҮӘеҸІйўүгҖҒж¬ЎеҸҠдёүд»ЈпјҢж—Ёи§ҒиҝӯеҮәпјҢз”Ёж„ҸзҺ„еҫ®пјҢ笔法ж·ұеҘҘпјҢйЎҫйқһеҗҺдәәжүҖж•ўд»°жөӢиҖҢиҮҶеәҰиҖ…д№ҹгҖӮиҝЁд№Һжұүе…ҙпјҢе…ёзұҚжҜ•еҮәпјҢ然и§ҒиЎҢдәҺдё–иҖ…еҲҷеҗҺжұүи”ЎдёӯйғҺгҖӮйӮ•еҫ—жҺҲеө©еұұе…«и§’еһӮиҠ’д№Ӣз§ҳпјҢж•…жңүеҸӨйҡ¶д»Ҡйҡ¶д№ӢеҲ«пјҢйҒӮдёәд№Ұ家鼻зҘ–гҖӮжҷӢиҮӘжёЎжұҹд»ҘжқҘеҲҷеҸіе°ҶеҶӣзҺӢзҫІд№ӢпјҢз©·еҫ®е…ҘеҰҷпјҢеҚ“然дёәеҚғеҸӨд№Ұ家д№ӢеҶ пјҢеҗҺжӯӨиҷҪжңүдҪіиҖ…пјҢз»ҲдёҚеҸҠд№ҹгҖӮйҡӢе”җдә”д»ЈеҮ д№Һжү«ең°зҹЈгҖӮе®Ӣе…ҙиҜёеҗӣеӯҗдёҚиғҪж— иҫҪз’һд№ӢеҸ№пјҢдёӢжӯӨеҗҫдёҚж¬Іи§Ӯд№ӢзҹЈгҖӮ йӮўдҫ—и®ӨиҜҶеҲ°д»ҘеҸіеҶӣдёәжі•ж–№дёәжӯЈйҒ“пјҢжӯӨеҗҺдҫҝд»ҘжҜ•з”ҹзІҫеҠӣдёҙж‘№вҖңдәҢзҺӢвҖқ笔法пјҢвҖңдәҺеҸіеҶӣд№ҰеқҗеҚ§еҮ дёүеҚҒе№ҙпјҢе§Ӣе…Ӣе…ҘеҢ–вҖқгҖӮдёҮеҺҶдәҢеҚҒе…«е№ҙпјҢйӮўдҫ—иҮҙдҝЎеҘҪеҸӢжқҺдёүжүҚпјҡвҖңдёҚиӮ–з•ҷж„ҸжӯӨйҒ“еӣӣеҚҒе№ҙпјҢиҮӘи°“иғҪзӘҘе…ёеҚҲй—ЁйЈҺгҖӮвҖқж Үеҝ—зқҖйӮўдҫ—д»ҘвҖңеҙҮзҺӢвҖқдёәдёӯеҝғзҡ„еӨҚеҸӨдј з»ҹе’ҢеҸ–жі•йӯҸжҷӢзҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғізҡ„жҲҗзҶҹгҖӮвҖңз ”зІҫдәҢзҺӢ笔法пјҢжҒ’д»ҝдҪӣгҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢж„ҸпјҢеҚіе…¶еҚ·зҙ жүҖд№ҰпјҢдәҰеӨҡиҝ°зҺӢеё–пјҢеҸҜи°“жһҒж„Ҹдёҙж‘№иҖ…зҹЈгҖӮвҖқеҗҢж—¶йӮўдҫ—дәҰиҮҙеҠӣдәҺжһ„е»әд»ҘвҖңеӨҚеҸӨвҖқдёәж——еёңгҖҒеҙҮе°ҡйӯҸжҷӢзҡ„еұұе·Ұд№Ұжі•иҜқиҜӯпјҢжҚҚеҚ«еұұе·Ұең°еҹҹд№Ұжі•ж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢжҸҗеҚҮеұұе·Ұзҡ„ж–ҮеҢ–ең°дҪҚгҖӮйӮўдҫ—жңҖдёәзӣҙжҺҘзҡ„ж–№ејҸе°ұжҳҜзӘҒз ҙеҗҙй—Ёд№Ұжі•зҡ„жЎҶжһ¶пјҡж–ҮеҫҒд»Іе·®еҸҜжҜ”иӮ©гҖӮзҘқдә¬е…Ҷиө„жүҚиҝҲдё–пјҢ第颓然иҮӘж”ҫдёҚж— йҮҺзӢҗгҖӮзҺӢиҙЎеЈ«е® з§ҖеҸ‘еӨ©жҲҗпјҢжё…жұ жғ йЈҺпјҢеҠ д»Ҙж•°е№ҙпјҢжңӘи§Ғе…¶жӯўгҖӮе‘ЁеӨ©зҗғз§ғйў–еҸ–иҖҒпјҢе Ӯе ӮжӯЈжӯЈпјҢжүҖд№ҸдҪіи¶ЈгҖӮзҺӢзҷҫз©ҖйҒ’еҫ®дёҚеҮЎпјҢжңӘеҗҲеҸӨжі•гҖӮзәөжЁӘеүҚд»Јеҫ—笔еҫ—йҹөпјҢеҗҫй—»е…¶иҜӯпјҢжңӘи§Ғе…¶дәәгҖӮ еҸҲи®ӨдёәпјҡвҖңд№Ұжі•жҲ‘жңқзҘқдә¬е…Ҷж”ҫиҖҢдёҚжғ…пјҢж–Үеҫ…иҜҸз§ҖиҖҢдёҚеұҖпјҢзҡҶйқһжҷӢд№Ұд№ҹгҖӮвҖқеҜ№дәҺйҖҗжёҗеҙӣиө·зҡ„жқҫжұҹд№Ұжҙҫзҡ„ж ёеҝғдәәзү©и‘Је…¶жҳҢпјҢйӮўдҫ—и®Өдёәе…¶д№Ұжі•д№ҹжҳҜвҖңе°ҸдёӢжҷӢдәәдёҖзӯүвҖқгҖӮеҸҜи§ҒйӮўдҫ—еҜ№е…¶д»–д№Ұ家зҡ„жү№иҜ„е’ҢжҢ‘жҲҳпјҢзҡҶжҳҜиҜ•еӣҫиҺ·еҫ—д№Ұжі•иҜқиҜӯжқғзҡ„дёҖз§Қж–ҮеҢ–зӯ–з•ҘгҖӮйӮўдҫ—д№Ұжі•е°ӨйҮҚеҸіеҶӣпјҢдёәйҮҚжҢҜжҷӢжі•пјҢд»–е°ҶжҒўеӨҚеұұе·Ұд№Ұжі•дј з»ҹзҡ„зӯ–з•ҘзӮ№ж”ҫеңЁдәҶд»ҘзҺӢзҫІд№Ӣдёәд»ЈиЎЁзҡ„йӯҸжҷӢж—¶д»ЈгҖӮйӮЈдёӘж—¶д»ЈдёҚд»…жҳҜд№Ұжі•и„үз»ңзҡ„жәҗеӨҙпјҢиҝҳжҳҜеұұе·Ұд№ғиҮідәҺж•ҙдёӘеҢ—ж–№д№Ұжі•еӨ§ж”ҫејӮеҪ©зҡ„ж—¶д»ЈгҖӮйӮўдҫ—еҜ№зҺӢзҫІд№ӢжһҒдёәжҺЁеҙҮпјҢжӣҫдҪңгҖҠзҺӢзҫІд№ӢеғҸиөһгҖӢпјҡвҖңиә«е„ҝдәӯдәӯпјҢзҺ„зҒөеј•ж°”гҖӮжҒ¬ж·ЎзІҫеҚҺпјҢе°әе®…еҸҜжІ»гҖӮжі•жө·еӣӣиҫҫпјҢзӯӢйӘЁиЎҖи„үгҖӮиҗҪиҗҪзҺүиҷҡпјҢеҚғе№ҙеҸӢйӯ„гҖӮз«ҘеӯҗжңҚдјҸпјҢдё№жҘјдҫ ж—ҘгҖӮйҒ“еЈ«д»ҷдәәпјҢеҝҪе…ҘжҲ‘е®ӨгҖӮйҒ—еғҸеңЁеӣҫпјҢеҫҳеҫҠзһ»дј«гҖӮжҹ“иҝ№зҠ№йҫҷпјҢж°ёж— ж¶…ж»“гҖӮвҖқж–ҮдёӯйҷӨжҸҸиҝ°зҺӢзҫІд№Ӣд№ҰиүәеӨ–пјҢд№ҹдҪ“зҺ°дәҶд№Ұжі•дәәж јеҢ–зҡ„еҖҫеҗ‘пјҢдҝғиҝӣдё–дәәеҜ№зҺӢзҫІд№Ӣзҡ„жҺЁеҙҮд»ҘеҸҠеҜ№д№Ұжі•зҡ„еҶҚжҺҘеҸ—гҖӮйӮўдҫ—жӣҫеҜ№еҘҪеҸӢи‘ӣжҳ•иҜҙйҒ“пјҡвҖңи§ҡзҝ°д№Ӣй•ҝпјҢзҫӨеҪ’жұҹе·Ұпјӣзў‘зүҲд№ӢеҜҢпјҢдәҰйҰ–йҮ‘й—ҫгҖӮвҖқеҗҢж—¶пјҢйӮўдҫ—йҖҡиҝҮз§Ғ家еҲ»её–ж ‘з«ӢеӨҚеҸӨе°ҡжҷӢзҡ„ж——еёңпјҢд»ҘйҮҚе»әеұұе·Ұд№Ұжі•гҖӮдёҮеҺҶдәҢеҚҒе…«е№ҙпјҢз”ұйӮўдҫ—дё»жҢҒеҲҠеҲ»зҡ„гҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢеҺҶж—¶еҚҒеӣӣе№ҙд№Ӣд№…з»ҲдәҺе®ҢжҲҗпјҢе…¶дёӯдё»иҰҒ收еҪ•вҖңдәҢзҺӢвҖқжі•её–пјҢеңЁйҖүеҲ»еҜ№иұЎд»ҘеҸҠзј–жҺ’ж–№ејҸдёҠдҪ“зҺ°еҮәжҳҺжҳҫзҡ„дё»дҪ“ж„ҸиҜҶпјҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜйӮўдҫ—дёӘдәәеҪўиұЎзҡ„зү©еҢ–дҪ“зҺ°гҖӮгҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢдёӯд»ҘгҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢе’ҢгҖҠжҫ„жё…е Ӯеё–гҖӢжңҖдёәдё–жүҖйҮҚгҖӮеј дјҜиӢұжӣҫиҜ„и®әйҒ“пјҡвҖңгҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢдёӯйҮҚж‘№гҖҠжҫ„жё…е Ӯеё–гҖӢж•°еҚҒеҲҷпјҢеҸҠе”җжЁЎгҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢдәҢз§ҚжңҖи‘—гҖӮгҖҠжҫ„жё…гҖӢи§ҶгҖҠжҲҸйёҝе ӮгҖӢжң¬е°ӨзІҫж№ӣгҖӮвҖқвҖңеӯҗж„ҝж·ұдәҺд№ҰпјҢйҖүеё–е…·жңүзІҫиҜҶпјҢж‘№еӢ’дәҰеҮәжұҹеҚ—иүҜе·ҘпјҢд»Ҙж•…иҝҘејӮдҝ—жң¬гҖӮвҖқеҲ»её–жҲҗдёәеҗҚе“ҒдёҚжҳ“пјҢжҳҺдәәиөө宧е…үи®ӨдёәпјҡвҖңеҗҚеё–жҳ“еӯҳпјҢеҗҚзҹійҡҫеҫ—гҖӮйқһеҮәдәҺд№Ұ家жүӢеӢӨпјҢйқһеҗҚеё–д№ҹпјӣйқһеҮәдәҺзІҫе·ҘжүӢеҲ»пјҢйқһеҗҚзҹід№ҹгҖӮвҖқгҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢйҖүеё–зІҫиүҜпјҢж‘№еҲ»зІҫж№ӣпјҢе…¶ж‘№зҹіз”ұйӮўдҫ—дәІиҮӘвҖңжӮ¬жӨҺдёқеҸ‘жғҹжғ¬вҖқпјҢз”ұеҗҙй—ЁеҲ»её–еҗҚ家зІҫеҝғжү“йҖ пјҢеӣ иҖҢйӮўдҫ—и®Өдёәе…¶гҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢвҖңз«ҹж ‘еҜ°дёӯиөӨеёңвҖқпјҢвҖңеҗҺзҷҫдҪҷе№ҙеҪ“д»ҘеҚҒеҚғдә«д№ӢгҖӮдҪҷйқһиҝҮдҪңзӢЎзӢҜиЁҖпјҢзү©еӣәиҮӘжңүзӣҙвҖқгҖӮйӮўдҫ—еҜ№еҲ»её–зҡ„жһҒй«ҳиҰҒжұӮпјҢд»Һе®ўи§ӮдёҠиө·еҲ°дәҶйҶҮеҢ–вҖңдәҢзҺӢвҖқд№Ұжі•зҡ„дҪңз”ЁгҖӮеңЁеҲ»её–зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢжі•д№Ұзў‘её–зҡ„йҖүжӢ©гҖҒж‘№еӢ’гҖҒеҲҠеҲ»еҲ°жҲҗеё–дҪңеәҸзӯүдёҖзі»еҲ—зҺҜиҠӮдёӯпјҢеқҮиғҪи§ҒеҲ°ең°еҹҹжҖ§зҡ„з”ҡиҮіжҳҜе…ЁеӣҪжҖ§зҡ„ж–ҮдәәзІҫиӢұеҸӮдёҺзҡ„з—•иҝ№пјҢиҝҷдёҚд»…жҳҜйӮўдҫ—е»әжһ„гҖҒеұ•зӨәе…¶зӨҫдјҡе…ізі»зҪ‘з»ңзҡ„иҝҮзЁӢпјҢиҝҳжҳҜе…¶е»әжһ„зҫӨдҪ“е…ұиҜҶгҖҒеўһејәзҫӨдҪ“и®ӨеҗҢж„ҹзҡ„йҮҚиҰҒжүӢж®өгҖӮйӮўдҫ—еңЁгҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢеҲҠеҲ»иҝҮзЁӢдёӯйӮҖиҜ·ж–ҮдәәеҘҪеҸӢж’°еҶҷеәҸи·Ӣе’ҢиҜ„и®әпјҢе°Ҷе…¶з§Ғ家еҲ»её–иҝӣдёҖжӯҘе…¬дј—еҢ–гҖӮеј дјҜиӢұжӣҫе…·дҪ“йҳҗйҮҠдәҶз§Ғ家еҲ»её–зҡ„зӨҫдјҡеҠҹиғҪпјҡвҖңеҗҚиҙӨйҒ—еўЁдј дё–ж— еӨҡпјҢзңҹдё”зІҫиҖ…е°ӨеёҢи§ҒпјҢйқһеӨ§еҠӣдёҚиғҪеҫ—пјҢйқһйүҙеҸӨжңүзңҹиҜҶпјҢжүҖеҫ—дәҰдёҚиғҪе°Ҫе–„гҖӮи—ҸиҖ…зҸҚз§ҳпјҢйқһе°ҪдәәжүҖиғҪиҺ·и§ӮпјҢзәөеҒ¶дёҖеҫ—и§ҒпјҢдәҰеҗҢиҝҮзңјзғҹдә‘гҖӮжғҹеҜҝд№ӢиҙһзҸүдёҚе•»еҢ–иә«еҚғдәҝпјҢдёҚиғ«иҖҢиЎҢдәҺеӣӣж–№пјҢдәәдәәеҫ—иөҸзҺ©дёҙд»ҝпјҢи¶іж…°еҘҪеҸӨд№ӢеҝғпјҢејҘеӯҰиҖ…д№ӢзјәжҶҫпјҢеҲ»иҖ…дәҰеҖҹжӯӨд»Ҙдј дёҚжңҪпјҢжҙөдёҖдёҫиҖҢж•°е–„еӨҮгҖӮвҖқгҖҠжқҘзҰҪйҰҶеё–гҖӢеҲ»жҲҗеҗҺйҖҡиҝҮеҗҚдәәйӣ…еЈ«зҡ„жҺЁйҮҚе’Ңж ҮдёҫиҖҢеЈ°еҗҚиҝңжү¬пјҢеҮёжҳҫдәҶйӮўдҫ—зҡ„ж–ҮеҢ–еЈ°жңӣпјҢжҲҗдёәдёҖз§ҚеҸҜдҫқжүҳзҡ„ж–ҮеҢ–иө„жң¬пјҢиҝҷз§Қж–ҮеҢ–иө„жң¬еҜ№йӮўдҫ—еңЁең°ж–№зӨҫдјҡиҺ·еҫ—ж–ҮеҢ–иҜқиҜӯжқғеӨ§жңүиЈЁзӣҠгҖӮйӮўдҫ—иҝҳдёҺ姻дәІзҺӢиұЎд№ҫгҖҒи‘ӣжҳ•зӯүеұұе·Ұж–Үдәәе…ұеҗҢиҮҙеҠӣдәҺеұұе·Ұд№Ұжі•дј з»ҹзҡ„йҮҚеЎ‘е’Ңе»әжһ„пјҢиҜ•еӣҫж”№еҸҳвҖңд»Ҡдё–иҙӨеӨ§еӨ«еҫҖеҫҖи°“дёӯеҺҹдёҖзүҮең°йЈҺпјҢзғҲеӢӢеҗҚиғңиҖҢдёҚеұ‘дәҺйӣ•иҷ«д№ӢжҠҖвҖқзҡ„зңӢжі•гҖӮж–°еҹҺзҺӢж°Ҹ家ж—ҸзҺӢиұЎд№ҫдё»жҢҒеҲҠеҲ»зҡ„гҖҠеҝ еӢӨе Ӯзў‘зүҲйӣҶеҸӨжі•д№ҰгҖӢгҖҒеҫ·е№іи‘ӣж°Ҹ家ж—Ҹи‘ӣжҳ•дё»жҢҒеҲҠеҲ»зҡ„гҖҠе№іжҳҢи‘ӣз«ҜиӮғ公家д№ҳйӣҶеҸӨжі•д№ҰгҖӢпјҢеқҮжңүйӮўдҫ—еҸӮдёҺпјҢз”ұеҗҙй—ЁеҲ»её–еҗҚ家еҗҙж°ҸзҲ¶еӯҗеңЁдёҮеҺҶдәҢеҚҒе…«е№ҙеүҚеҗҺж‘№еҲ»е®ҢжҲҗгҖӮгҖҠеҝ еӢӨе Ӯзў‘зүҲйӣҶеҸӨжі•д№ҰгҖӢ收еҪ•зҡ„жі•её–д»ҘжҷӢе”җд№Ұ家дёәдё»пјҢеҢ…жӢ¬й’ҹз№ҮгҖҒзҺӢзҫІд№ӢгҖҒзҺӢзҢ®д№ӢгҖҒиӨҡйҒӮиүҜгҖҒиҷһдё–еҚ—гҖҒ欧йҳіиҜўзӯүдәәпјҢеҰӮйӮўдҫ—жүҖиЁҖпјҡвҖңеӨ«иҮӘйӯҸиҖҢйҡӢпјҢиӢҘеІҒжҲҗд»Ҙз§Ҝй—°гҖӮз№Үе”җжәҜйӯҸпјҢзҠ№жӯЈе«Ўд»ҘжүҝзҘ§пјҢиҮӘдҪҷзӘғз—…е…¶жңӘй©ҜпјҢжҠ‘дәҰиҲҚж—ғиҖҢдёҚеҪ•гҖӮвҖқзҺӢиұЎд№ҫйҖҡиҝҮйӣҶеҸӨеҲ»её–ж¬ІиҫҫеҲ°вҖңе®—д№Ӣж—§жӢ“гҖҠеңЈж•ҷеәҸгҖӢпјҢиҖҢдҪҗд»ҘгҖҠе…ҙзҰҸгҖӢвҖқд№Ӣж„ҝжҷҜпјҢеҗҢж—¶дәҰвҖңжҒ’ж¬ІжҸ–ж°ёе’Ңд№Ӣй«ҳжӯҘпјҢеӨҚж·іеҢ–д№ӢеӨ§йӣ…вҖқпјҢзҡҲдҫқжҷӢжі•пјҢеҪ°жҳҫеӨҚеҸӨгҖӮйӮўдҫ—е°ҶжӯӨжі•её–дёҺжұҹе·ҰеҲ»её–зӣёжҜ”иҫғпјҡвҖңеҗҙдёӢеҸ·еҗҚж–Үзҝ°жёҠи–®пјҢд»ӨжӯӨзӯүеҪ№д»ҳд№ӢеҲҷзҡ®иӮӨеӢҫеҪ“и¶ізҹЈгҖӮе®үиғҪж¬ЎйӘЁпјҢи°ҲдҪ•е®№жҳ“д№ҺпјҹвҖқжӯӨеё–иҷҪдёҚиғҪдёҺзІҫзҫҺдјҳиүҜзҡ„жұҹе·ҰеҲ»её–зӣёеӘІзҫҺпјҢеҚҙжҳҫзӨәеҮәйӮўдҫ—зӯүдәәзҡ„ең°еҹҹз«һдәүж„ҸиҜҶгҖӮгҖҠе№іжҳҢи‘ӣз«ҜиӮғ公家д№ҳйӣҶеҸӨжі•д№ҰгҖӢдё»иҰҒеҢ…жӢ¬йӯҸжҷӢиҮійҡӢжң«зҡ„еҸӨд»Јзў‘еҲ»пјҢйҡӢд»ҘеҗҺдёҖжҰӮдёҚйҖүпјҢжӯЈеҰӮйӮўдҫ—еңЁеәҸи·ӢдёӯиЁҖйҒ“пјҡвҖңжұүйӯҸд№ғеҶ д№Ӣй’ҹеӮ…пјҢжҷӢеҲҷж–ӯиҮӘзҺӢеҸіеҶӣпјҢиҗғе…ӯжңқд»Ҙжҝ’йҡӢеӯЈгҖӮе”җеҲҷеӨҡе…¶д»ҳжҺҲпјҢе®ӢдәҰиҫ‘е…¶еҒҸй•ҝпјҢдёӢиҝЁиғЎе…ғпјҢдёҚд№–дҪҷзі»дёҖдәәгҖӮвҖқжӯӨеё–еҲ»жҲҗеҗҺпјҢйӮўдҫ—еҜ№и‘ӣжҳ•иЁҖйҒ“пјҡвҖңд»ҺжӯӨе№іжҳҢд»Ҙе№јжҳҺеӨ§зҹЈпјҢе№јжҳҺз”ЁдёӯеҺҹеёңзҹЈпјҒвҖқе…¶е®һж—©еңЁжӯЈеҫ·гҖҒеҳүйқ–е№ҙй—ҙпјҢеұұе·Ұи‘—еҗҚд№Ұ家йғӯи°Ңе°ұе·Із»Ҹжңүж„ҸиҜҶең°ж”¶еҪ•еӨ§йҮҸвҖңдәҢзҺӢвҖқзӯүжҷӢе”җеҗҚиҙӨжі•её–пјҢвҖң然и®әиә«еҗҺд№ӢйҒ—пјҢеҪ“дәҺдәҢзҺӢдәүжөҒдәҰжүҖеҫ—еӨҡзҹЈпјҢд№Ұж•ЈеңЁеӨ©дёӢиҖ…жј«дёҚеҸҜзәӘпјҢзұ»жҲҗеё–еҰӮгҖҠеӣӣдҪ“еҚғж–ҮгҖӢгҖҠеҗҢеҚҮжӯҢгҖӢгҖҠеҸҷеҸӨеҚғж–Үе…«еҲҶд№ҰгҖӢгҖҠйӣҶдәҢзҺӢ并жҷӢе”җеҗҚиҙӨжі•её–гҖӢгҖҠиҚүиҜҖиҚүйҹөгҖӢвҖқпј»23пјҪгҖӮеҸҰеӨ–пјҢйғӯи°ҢдҪңдёәеҳүйҡҶеҗҚиҮЈи‘ӣе®ҲзӨјд№ӢеёҲпјҢеҜ№и‘ӣе®ҲзӨјеҪұе“ҚйўҮеӨ§пјҢжӯӨеҗҺи‘ӣе®ҲзӨјд№Ӣеӯҷи‘ӣжҳ•еңЁдёҮеҺҶе№ҙй—ҙдё»жҢҒеҲҠеҲ»гҖҠе№іжҳҢи‘ӣз«ҜиӮғ公家д№ҳйӣҶеҸӨжі•д№ҰгҖӢпјҢеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜеұұе·Ұд№Ұжі•дәәж–Үдј з»ҹзҡ„延з»ӯгҖӮз”ұдәҺйӣҶеҸӨеҲ»её–дёӯзҡ„зў‘ж–Үз”Ёеӯ—жқҘиҮӘд№Ұжі•з»Ҹе…ёпјҢеӣ иҖҢиҜҘеҲ»её–жҙ»еҠЁеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜеҜ№д№Ұжі•з»Ҹе…ёзҡ„зҝ»еҲ»пјҢеҠ д№Ӣд»ҺеҪўеҲ¶дёҠзңӢйӣҶеҸӨеҲ»её–并йқһдё°зў‘еӨ§зўЈпјҢе…¶ж ·ејҸдёҺдёҖиҲ¬дј з»ҹз®ҖеҶҢж— з”ҡе·®еҲ«пјҢжҳ“дәҺжҠҠзҺ©гҖҒдј ж’ӯпјҢжӯЈеҰӮйӮўдҫ—жүҖиЁҖпјҡвҖңеҚ•зў‘д»Ӣз«ӢпјҢеҲҷи…ҫж’ӯж»һиҝңпјӣд№җзҹіжқӮйҷҲпјҢеҲҷз®ҖеҶҢж–ҜдҫҝгҖӮвҖқеӣ жӯӨиғҪеӨҹвҖңйҒӮд»ӨиҲ¬й¬Ід№Ӣд№Ўзў‘жқҝиө°еӨ©дёӢпјҢиӢҘе®қгҖҠж·іеҢ–гҖӢгҖҠеӨӘжё…гҖӢ然вҖқгҖӮеҸҲеӣ дёәвҖңеҢ—ж–№еӯҰиҖ…еӨҡжҡ—жҷҰпјҢеҜЎдәӨжёёпјҢи‘—иҝ°д№ҹдёҚдј дәҺеӨ©дёӢвҖқпјҢз»“зӨҫжҙ»еҠЁзӣёеҜ№иҫғе°‘пјҢйӮўдҫ—зӯүеұұе·Ұж–Үдәәдҫҝе·§еҰҷеҲ©з”ЁеҢ—ж–№зҡ„е®—ж—ҸдјҳеҠҝжһ„е»әеұұе·Ұең°еҹҹд№Ұжі•ж–ҮеҢ–гҖӮжҳҺжңқйҷҲеӯҗйҫҷжӣҫжҢҮеҮәеҚ—еҢ—е®—ж—Ҹзҡ„е·®ејӮпјҡвҖңеҢ—ж–№ж—·йҮҺпјҢеёёзҷҫйҮҢж°‘иҒҡж—ҸдәҺдёҖжқ‘пјҢйқһе…¶еҗҢ姓пјҢеҚіе…¶дәІжҲҡпјҢж•…зӣёз»“жҳ“дәІпјҢзӣёеҠ©еҝ…еҠӣгҖӮжұҹеҚ—д№Ӣж°‘пјҢж•Јеұ…дәҺйҮҺпјҢжҲ–дёҖжқ‘дёҚеҸҠ数家пјҢиҖҢжҜ”йӮ»д№ғдёҚзӣёиҜҶгҖӮвҖқйӮўдҫ—зӯүеұұе·Ұж–Үдәәе°Ҷе®—ж—Ҹжҙ»еҠЁдёҺйӣҶеҸӨеҲ»её–зӣёз»“еҗҲпјҢвҖңйҮҮеҗҚиҙӨд№ӢеҰҷиҝ№пјҢз”Ёе…үеҗҫзҘ–д№ӢеҪқз« вҖқпјҢд»ҘиЎҖзјҳгҖҒең°зјҳгҖҒи¶ЈзјҳдёәеӘ’д»ӢеЎ‘йҖ ең°еҹҹд№Ұжі•пјҢдәҰеҖҹеҠ©ж–ҮеҢ–世家зҡ„еЈ°жңӣдёҺжқғеҠӣпјҢе№ҝжіӣдј ж’ӯеұұе·Ұж–Үдәәд»ҘжҷӢжі•дёәе®—зҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғіе№¶е°Ҷе…¶иҪ¬еҢ–дёәең°еҹҹж–ҮеҢ–иө„жәҗгҖӮйҷӨеҲ»её–жҙ»еҠЁд»ҘеӨ–пјҢйӮўдҫ—иҝҳзғӯиЎ·дәҺзј–зәӮең°ж–№еҝ—пјҢж’°еҶҷд№Ұйҷўзў‘ж–Үе’ҢеҗҚе®Ұзў‘и®°пјҢдёәеұұе·Ұең°ж–№еҺҶеҸІеҗҚиҝ№йўҳи®°пјҢз§ҜжһҒдёәжҚҚеҚ«еұұе·Ұең°еҹҹж–ҮеҢ–дј з»ҹжү“йҖ иҜқиҜӯе№іеҸ°гҖӮеҗҢж—¶йҡҸзқҖйӮўдҫ—д№ҰеҗҚй©°иӘүдёӯеӨ–пјҢеңЁе…¶е№ҝжіӣзӨҫдәӨдёҺеә”й…¬ж—¶пјҢж“…дәҺе°Ҷе…¶еӨҚеҸӨеҸҲе°ҡжҷӢзҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғізі…еҗҲеңЁд№ҰдҪңд№ӢдёӯпјҢдҪҝе…¶еҫ—д»ҘйҡҸд№ҰдҪңиҖҢжөҒдј дәҺж–ҮдәәеңҲдёӯпјҢжү©еӨ§е…¶еҪұе“ҚеҠӣгҖӮдёүгҖҒеҸӨйЈҺиҝҪйҡҸпјҡйӮўдҫ—дёҺеұұе·Ұд№ҰеӯҰзҫӨдҪ“ йӮўдҫ—й«ҳдёҫеҙҮе°ҡйӯҸжҷӢе’ҢеӨҚеҸӨзҡ„ж——еёңпјҢиҜ•еӣҫжҢҜе…ҙеұұе·Ұд№Ұжі•пјҢжү“з ҙеҢ—ж–№д№ҰеқӣжІүеҜӮзҡ„зҠ¶жҖҒпјҡжҳҺзӣӣд»ҘжқҘпјҢи§ҡзҝ°д№Ӣй•ҝзҫӨеҪ’жұҹе·ҰпјҢзў‘зүҲд№ӢеҜҢдәҰйҰ–йҮ‘йҳҠпјҢдјјжіӣж”ҜжөҒжңӘз©·жң¬е§ӢгҖӮеӨ«дјҜе–ҲйҷҲз•ҷеҚ зұҚпјҢеӯҹзҡҮе®үе®ҡдёәд№ЎпјҢиҢӮе…Ҳи‘—дәҺиҢғйҳіпјҢиӮ©еҗҫеҘӢдәҺж–°йҮҺпјҢжҹіи°Ҹз”ҹдәҺдә¬е…ҶпјҢиҗ§йғҺжңӣдәҺе…°йҷөгҖӮй’ҹеӮ…зҺӢзҫІпјҢзҗ…зҗҠйўҚж°ҙпјҢдёҫдё–жүҖзҹҘпјҢе·іе”ҜжҳҜд»ӢгҖӮзўЈдё°иһӯз‘°пјҢзҜҮдјҹеҲ¶ж’ӯпјҢдј еҢ—ең°жё—жјүгҖӮжҲ‘дәәеҒ¶зқ№й»„жІідёҖжӣІпјҢж–Үиұ№дёҖж–‘пјҢиҖҢи°“жҳҶд»‘дёәеҚ—еҸ‘д№ӢжәҗпјҢжіҪйӣҫйқһиҘҝй’ҹд№Ӣз§ҖпјҢж–ҜеҲҷдёҚиҫҫд№Ӣз”ҡд№ҹгҖӮ йӮўдҫ—и®ӨдёәеҸӨд»Јд№Ұжі•еҗҚ家еҰӮи”ЎйӮ•гҖҒй’ҹз№ҮгҖҒзҺӢзҫІд№ӢзӯүдәәзҡҶеҮәиҮӘеҢ—ж–№пјҢеҢ—ж–№жүҚжҳҜд№Ұжі•зҡ„еҸ‘жәҗең°гҖӮиҖҢжҳҺд»Јд»ҘжқҘпјҢжұҹе·Ұд№Ұжі•еҚҙзӢ¬йўҶйЈҺйӘҡпјҢеҢ—ж–№д№Ұеқӣи¶ӢдәҺжІүеҜӮпјҢиҝҷжӯЈжҳҜвҖңжіӣж”ҜжөҒжңӘз©·жң¬е§ӢвҖқгҖӮеӣ иҖҢйӮўдҫ—еңЁеҢ—ж–№жһҒеҠӣе®Јжү¬еӨҚеҸӨпјҢдёҖеҝғеҙҮе°ҡд»ҘвҖңдәҢзҺӢвҖқдёҖи„үдёәд»ЈиЎЁзҡ„жҷӢдәәд№ҰйЈҺпјҢиҜ•еӣҫдёәеұұе·Ұд№ғиҮіеҢ—ж–№ең°еҢәдәүеҫ—д№Ұжі•иҜқиҜӯжқғпјҢеҪўжҲҗдёҺжұҹеҚ—д№Ұжі•зӣёжҠ—иЎЎзҡ„ж–°еұҖйқўгҖӮеңЁйӮўдҫ—еӨҚеҸӨд№ҰеӯҰжҖқжғізҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢеұұе·Ұең°еҢәеҮәзҺ°дёҖжү№еӨҚеҸӨд№ҰйЈҺзҡ„иҝҪйҡҸиҖ…гҖӮйӮўж…ҲйқҷпјҲ1573вҖ”1640пјүпјҢйӮўдҫ—иғһеҰ№пјҢвҖңеӨ©иө„йў–ж…§пјҢеҚҡеӯҰе–„еұһж–ҮпјҢиҜ—жңүжё…иҮҙпјҢз”»е®—жқҺеҚ«з®ЎйҒ“жҳҮпјҢдҝұз§°з»қе“ҒпјҢдёҺе…„еӯҗж„ҝйҪҗеҗҚгҖӮжө·еҶ…дёҖж—¶еЈ«з»…и§ҒзүҮзәёеҸӘеӯ—зҸҷз’§зҸҚд№ӢзҹЈвҖқгҖӮйӮўж…Ҳйқҷд»Һе…„еӯҰд№ д№Ұжі•пјҢеҸ—йӮўдҫ—зҡ„жҢҮзӮ№йўҮеӨҡпјҢвҖңйӮўеӨӘд»ҶжңүеҰ№жӣ°ж…ҲйқҷпјҢеӯҖеұ…пјҢеЁҙеҗҹе’ҸпјҢе°Өе·ҘдәҺд№ҰгҖӮдҪҷеҸӢйҫҡе»үд»Іе»·з…ҢиҮӘеҺҶдёӢеҪ’пјҢиҙ»дҪҷж…ҲйқҷжүҖдёҙгҖҠе…°дәӯеәҸгҖӢзҹіеҲ»пјҢ用笔з§ҖйҖёпјҢзӣ–еҫ—д№ғе…„жҢҮжҺҲд№ӢзӣҠпјҢе·ҫеёјиғҪж‘№гҖҠзҰҠеё–гҖӢпјҢиҮӘе®Ӣе®ӘеңЈеҗҙеҗҺеҗҺжӯӨе…¶д»…и§ҒиҖ…вҖқгҖӮдёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢйӮўж…ҲйқҷвҖңд№Ұжі•й…·дјје…¶е…„вҖқпјҢжё…еі»з§ҖжӢ”пјҢз«Ҝеә„жңҙиҢӮпјҢж·ұеҫ—еҸіеҶӣд№ӢзҘһйҹөгҖӮжҳҺд»Јжң«жңҹи‘—еҗҚд№Ұ法家еҲҳйҮҚеәҶжӣҫиҜ„и®әйҒ“пјҡвҖңеӨ«дәәзҰҠеё–пјҢиҮӘжҳҜеӨ«дәәеё–пјҢ然иҖҢ笔法е©үеҠІгҖӮжҷӢдҪ“зӢ¬еӯҳпјҢдҪҷдёҚзҹҘдәҺеҸіеҶӣеҪ“е№ҙйқўзӣ®дҪ•дјјпјҢ然иҖҢи§ҶзҰҠеё–дј дё–жң¬еҚғзҷҫзҹЈпјҢеҗҺжңүзңҹиөҸпјҢжҲ–иҖ…е…¶йҰ–иӮҜдәҺжӯӨиЁҖгҖӮвҖқеҸҜи§ҒйӮўж…ҲйқҷеҜ№зҺӢзҫІд№Ӣзҡ„д№Ұжі•иүәжңҜз”ЁеҠӣиҮіж·ұгҖӮйӮўж…ҲйқҷдёҚд»…жңүвҖңе–„д»ҝе…„д№ҰвҖқд№ӢеҗҚпјҢдәӢе®һдёҠпјҢйӮўж…Ҳйқҷд№Ұжі•и¶ід»ҘжҜ”иӮ©е…¶е…„гҖӮжё…д»Ји‘—еҗҚж–ҮдәәзҺӢеЈ«зҰӣе°ұи®ӨдёәвҖңжқҘзҰҪеӨ«еӯҗжң¬зҘһжё…пјҢйҰҷиҢ—жүҚеҚҺжңӘи®©е…„вҖқгҖӮжё…д»Јд№Ұе®¶еј з…§еҜ№йӮўж…Ҳйқҷзҡ„жҺЁеҙҮеҸҜи°“жҳҜж— д»ҘеӨҚеҠ пјҢвҖңеүҚжҳҺд№Ұ家пјҢж„ҡд»Ҙеӯҗж„ҝе…Ҳз”ҹдёә第дёҖпјҢ其笔еҝ«д№ҹпјӣиҖҢж…ҲйқҷеӨ«дәәеҸҲеҝ«дәҺд№ғе…„дёҖеҖҚпјҢж•ўдёҚе®қиҜёвҖқгҖӮйӮўж…Ҳйқҷдёәејҳжү¬е…¶е…„йӮўдҫ—зҡ„еӨҚеҸӨд№ҰйЈҺпјҢдёҚйҒ—дҪҷеҠӣең°ж”¶йӣҶйӮўдҫ—д№ҰжңӯеўЁиҝ№пјҢе°Ҷе…¶еҲ»е…ҘгҖҠд№Ӣе®ӨйӣҶеё–гҖӢдёӯпјҢ并еңЁеё–е°ҫи®°иҝ°йҒ“пјҡвҖңз”ҹе№із¬ғе—ңе…ҲеӨӘд»Ҷ兄笔иҝ№пјҢиҮід»Ҡз—…йҮҚе°ҡеӢӨеҜӨеҜҗпјҢжЈҖз¬Ҙеҫ—жӯӨпјҢйҒӮжӢӯзӣ®еҸҢй’©пјҢе‘Ҫй•Ңе·ҘеҠӮд№ӢпјҢеҢӘжӣ°дёҚжңҪеҗҚд№ҰпјҢиҒҠеҖҹд»Ҙдҫҝ规жҳүдә‘гҖӮж…ҲйқҷгҖӮвҖқеҸҜи§ҒйӮўж…ҲйқҷдёҚд»…зҸҚзҲұе…¶е…„д№ҰжңӯпјҢ并且еёҢжңӣйӮўдҫ—д№Ұжі•иғҪеӨҹж’ӯиӘүжөҒиҝңпјҢиө“з»ӯе…¶иҝҪеҘүйӯҸжҷӢзҡ„еӨҚеҸӨд№ҰйЈҺгҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢгҖҠд№Ӣе®ӨйӣҶеё–гҖӢдёӯиҝҳ收еҪ•йӮўж…ҲйқҷдәІжүӢдёҙж‘№зҡ„гҖҠиҠқе…°е®Өе…°дәӯеәҸгҖӢпјҢиӢҚеҠІжңүеҠӣпјҢжӢҷиҖҢдёҚеҚҺгҖӮйҷӨйӮўж…ҲйқҷеӨ–пјҢйӮўдҫ—еӯҗеӯҷеӨ§еӨҡдәҰ继жүҝе…¶д№Ұжі•пјҢејҳжү¬еӨҚеҸӨд№ҰйЈҺгҖӮеҰӮйӮўдҫ—д№ӢеӯҗйӮўзҺӢз§°вҖңеҸ·зҺүиЎЎпјҢеӯҗж„ҝд»ІеӯҗпјҢд»ҘеҗҚиҜёз”ҹйЈҹйҘ©дәҺеә гҖӮе–„еұһж–ҮпјҢе°Өе·Ҙд№Ұжі•пјҢжө·еҶ…з§°вҖҳе°ҸйӮўвҖҷвҖқгҖӮеҸҲйӮўдҫ—д№ӢеӯҷйӮўе‘ҪзҹіпјҢвҖңеӨӘд»Ҷд№ҰеҗҚеӨ§пјҢжқҘзҰҪйӣҶдәҰдј гҖӮж–ҮеӯҷиғҪжҺҘжӯҰпјҢз»ҳдәӢеӨҚдәүеҰҚвҖқгҖӮеұұе·Ұд№Ұ家зҫӨдҪ“дёҚд»…е…·жңү家ж—ҸжҖ§зҡ„зү№зӮ№пјҢеҗҢж—¶еңЁйӮўдҫ—зӯүдәәеӨҚеҸӨд№ҰйЈҺзҡ„зҶҸжҹ“д№ӢдёӢпјҢеұұе·Ұең°еҢәеҮәзҺ°дёҖдёӘжҙ»и·ғзҡ„еҘіжҖ§д№Ұ家зҫӨдҪ“гҖӮйҷӨйӮўж…ҲйқҷеӨ–пјҢиғ¶е·һе§ңж·‘ж–ӢгҖҒй«ҳеҜҶеҚ•жҹҗеҰҫзӯүдәәд№ҹд»Ҙе–„д№Ұи‘—з§°гҖӮжҚ®зҺӢеЈ«зҰӣи®°иҪҪпјҡвҖңиғ¶е·һе®Ӣж–№дјҜеӯҗеҰҮе§ңпјҢеӯ—ж·‘ж–ӢпјҢиҮӘеҸ·е№ҝе№іеҶ…еҸІпјҢе–„дёҙгҖҠеҚҒдёғеё–гҖӢпјҢ笔еҠӣзҹ«еҠІпјҢдёҚзұ»еҘіеӯҗгҖӮеҸҲй«ҳеҜҶеҚ•жҹҗеҰҫпјҢеӯҰеҸіеҶӣжҘ·д№ҰпјҢдјјгҖҠй»„еәӯгҖӢгҖҒгҖҠйҒ—ж•ҷгҖӢдәҢз»ҸгҖӮдәҢдәәзҡҶйҫҶйҫҖеҘіеӯҗд№ҹгҖӮвҖқиғ¶е·һе§ңж·‘ж–ӢпјҢеҸ·е№ҝе№іеҶ…еҸІпјҢжҳҜжё…д»Ји‘—еҗҚеҘід№Ұ家пјҢвҖң家世善д№ҰпјҢж°ҸиҮӘе°‘е–ңдёҙдәҢзҺӢеё–вҖқпјҢ并且вҖңе·ҘжҠҡжҷӢдәәд№ҰпјҢдә¬еёҲеЈ«еӨ§еӨ«еҫ—зәЁзҙ дҫҝйқўпјҢеӨҡзҸҚз§ҳз„үвҖқгҖӮдә¬еёҲжңұеҪқе°Ҡд№ҹжӣҫйўҳе§ңж·‘ж–ӢиҜ—еҚ·дә‘пјҡвҖңдёүзңҹе…ӯиҚүеҶҷжңқдә‘гҖӮвҖқвҖңд»ҝдҪӣеҚ«еӨ«дәәгҖӮй—®дҪ•дјјгҖҒеҪ“е№ҙеҸіеҶӣгҖӮвҖқдәҰжҳҜжҢҮе…¶д№Ұжі•д»ҘеҸіеҶӣд№Ұжі•дёәеҸ–жі•еҜ№иұЎгҖӮж–°еҹҺзҺӢж°Ҹ家ж—Ҹзү№еҲ«йҮҚи§Ҷеӯҗејҹзҡ„д№Ұжі•ж•ҷиӮІпјҢеӣ иҖҢж“…д№ҰиҖ…дј—еӨҡпјҢеҰӮзҺӢиұЎд№ҫгҖҒзҺӢиұЎжҳҘгҖҒзҺӢиұЎе’ёгҖҒзҺӢдёҺзҺҹгҖҒзҺӢеЈ«зҰ„гҖҒзҺӢеЈ«зҰӣзӯүдәәзҡҶжңүд№ҰеҗҚгҖӮзҺӢиұЎд№ҫгҖҒзҺӢжҙҪзӯүдәәд№ҹдёҺйӮўдҫ—е…ұеҗҢж ҮдёҫйӯҸжҷӢпјҢеёҲжі•вҖңдәҢзҺӢвҖқгҖӮе…¶дёӯпјҢйӮўдҫ—дёҺзҺӢиұЎд№ҫеҝ—и¶ЈзӣёжҠ•пјҢзҡҶеҘҪд№Ұжі•гҖҒж–ҮеӯҰпјҢдәӨжөҒйў‘з№ҒпјҢжӯӨеҗҺдёӨ家жӣҙжҳҜз»“дёә姻дәІпјҢе…ізі»жӣҙдёәзҙ§еҜҶгҖӮзҺӢж°Ҹ家ж—Ҹ收и—ҸйӮўдҫ—еўЁиҝ№з”ҡеӨҡпјҢзҺӢиұЎд№ҫдҫ„еӯҷзҺӢеЈ«зҰӣжӣҫиЁҖпјҡвҖңдҪҷ家дёҺдёҙйӮ‘йӮўеӨӘд»Ҷеӯҗж„ҝдҫ—дёәе©ҡ姻пјҢж•…е…ҲзҘ–ж–№дјҜиө дҫҚйғҺе…¬еҫ—е…¶жүӢиҝ№дёәеӨҡпјҢд№ұеҗҺпјҢе°ҪеҢ–еҠ«зҒ°зҹЈгҖӮжғҹгҖҠе…°дәӯеәҸгҖӢгҖҒгҖҠзҷҪй№Ұй№үиөӢгҖӢпјҲзҺӢж‘©иҜҳпјүдәҢеҚ·д»…еӯҳгҖӮвҖқеҸҲж·„еҚҡзҺӢеҹ№иҚҖдә‘пјҡдёҙйӮ‘йӮўеӨӘд»Ҷеӯҗж„ҝдҫ—пјҢе·Ҙд№ҰпјҢдёҺеҚҺдәӯи‘Је®—дјҜйҪҗеҗҚгҖӮеӨӘд»ҶдёҺж–°еҹҺзҺӢеӨ§еҸёй©¬иұЎд№ҫдёәжҲҡи°ҠпјҢзҺӢж°ҸжүҖеҫ—е…Ҳз”ҹжүӢиҝ№е°ӨеӨҡгҖӮе…¶иҜ—ж–ҮйӣҶз”ҡеҜҢпјҢеҒ¶з„¶ж¶ү笔пјҢйЈҺи¶ЈеҰӮжҷӢдәәпјҢжғңдёәд№ҰеҗҚжүҖжҺ©гҖӮе°қи§ҒжүҖд№ҰгҖҠзҷҪй№Ұй№үиөӢгҖӢпјҢеҚіжё”жҙӢеҫ—е”®дёәе…¶зҘ–ж–№дјҜе…¬жүҖиөҗиҖ…гҖӮ зҺӢж°Ҹеӯҗејҹд№ҹз§ҜжһҒиҝӣиЎҢеӨҚеҸӨд№Ұжі•е®һи·өжҙ»еҠЁпјҢиҮӘе№јиҝҪж…•вҖңдәҢзҺӢвҖқпјҢз§үжҢҒеӨҚеҸӨе°ҡжҷӢзҡ„д№Ұжі•и§ӮгҖӮжңҖдёәи‘—еҗҚзҡ„жҳҜзҺӢеЈ«зҰӣпјҢеңЁе…¶и‘—дҪңгҖҠд№ҰеҲҷгҖӢдёӯеҜ№йӯҸжҷӢд№Ұжі•жһҒдёәжҺЁеҙҮпјҢд»–ејәи°ғйҒ“пјҡд№Ұжі•иҮійӯҸжҷӢе°Ҫе–„дёҺзҫҺзҹЈпјҢе…¶иҝ№зү№д»ҘйЈҺеәҰзӣёй«ҳгҖӮе”җдәәзҘ–иўӯд»Ҙжі•иғңд№ҹпјҢиҖҢжҖ’еј жҢәеӢғд№Ӣж°”е·ІйңІгҖӮе®ӢдәәжұӮиҜёзІҫзҘһпјҢд»Ҙе·ұж„Ҹдёәд№ҰпјҢе…¶ејҠдәҰжһҒз„үгҖӮйҷөеӨ·иҮіе…ғпјҢеҸӨйЈҺиҚЎз„¶гҖӮжҳҺдәәеҘҪе°ҡдёҚеҗҢпјҢиҰҒеҺ»еҸӨиҝңзҹЈгҖӮе‘ңе‘јпјҒж—¶д»ЈжүҖйҷҗпјҢйЈҺж°”д№ӢжІҝдёҚиғҪж— иғҢй©°гҖӮеӨ«дё–д№ӢзӣёеҗҺд№ҹпјҢеҚғжңүдҪҷеІҒпјҢд№ҢиғҪеҲ—еқҗе…°дәӯпјҢд»ҺзҫӨиҙӨдәІжҢ№еҸіеҶӣд№ӢжҢҮи…•пјҹ дёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢзҺӢеЈ«зҰӣеҸҲе°Ҷе…¶еҙҮе°ҡеӨҚеҸӨгҖҒиҝҪеҘүйӯҸжҷӢзҡ„зІҫзҘһдҪ“зҺ°еңЁд№Ұжі•е®һи·өдёҠгҖӮеҘҪеҸӢе®ӢиҚҰе°ұжӣҫиҜ„д»·е…¶вҖңд№Ұжі•й«ҳз§ҖдјјжҷӢдәәвҖқгҖӮеҗҢж—¶пјҢзҺӢеЈ«зҰӣиҝҳд№җжӯӨдёҚз–Іең°еҜ№жүҖи§ҒйӯҸжҷӢеҗҚеё–иҝӣиЎҢи‘—еҪ•жҲ–йўҳи·ӢпјҢдј жү¬йӯҸжҷӢд№Ұжі•гҖӮеңЁе…¶и‘—дҪңгҖҠжұ еҢ—еҒ¶и°ҲгҖӢдёӯиҜҰз»Ҷи®°еҪ•зҺӢзҫІд№Ӣд№ҰдҪңд№ӢйҖ’и—ҸгҖҒеҲҠеҲ»д№ӢдәӢпјҢеҸҲжҠ„еҪ•дј—еӨҡеҗҚдәәйўҳи·ӢгҖӮеҜ№дәҺд№ҰеқӣеүҚиҫҲйӮўдҫ—пјҢзҺӢеЈ«зҰӣжһҒдёәе°ҠеҙҮпјҢдҪңжңүгҖҠиҝҮйӮўеӯҗж„ҝе…Ҳз”ҹеў“гҖӢдёҖиҜ—пјҢзј…жҖҖиҝҷдҪҚжқ°еҮәзҡ„д№Ұ法家пјҡвҖңз§ӢжҷҡзҠҒдёҳйҒ“пјҢиҘҝйЈҺй»„еҸ¶ж·ұгҖӮе©ҶеЁ‘еҸ№е®«жҹіпјҢжғҶжҖ…е°‘жқҘзҰҪгҖӮдёҖд»ЈйЈҺжөҒз»қпјҢеӯӨеқҹзү§з«–дҫөгҖӮйҖҡ家жҖҖж—§е®ўпјҢйҮҚж“ҚйӣҚй—ЁзҗҙгҖӮвҖқеұұдёңжҺ–еҹҺдәәеҲҳйҮҚеәҶд№ҹеҜ№йӮўдҫ—д№ҰйЈҺжһҒдёәиөһиөҸгҖӮеҲҳйҮҚеәҶпјҲ1579вҖ”1632е№ҙпјүпјҢеӯ—е№јеӯҷпјҢеҸ·иҖіжһқпјҢжҳҺдёҮеҺҶдёүеҚҒе…«е№ҙиҝӣеЈ«пјҢе®ҳиҮіжҲ·йғЁеҸідҫҚйғҺгҖӮеҲҳйҮҚеәҶе·Ҙд№ҰпјҢзҺӢеҹ№иҚҖжӣҫиҜ„д»·е…¶вҖңиҙөдёәе…¬иҫ…пјҢд»Ҙд№Ұжі•еҗҚеҪ“дё–вҖқгҖӮвҖңдёңиҺұеҲҳиҖіжһқе·Ҙд№ҰпјҢиғҪиҮӘжҲҗ家иҖ…д№ҹгҖӮвҖқеҲҳйҮҚеәҶдёҺйӮўдҫ—дәӨеҫҖеҜҶеҲҮпјҢеҜ№е…¶д№Ұжі•жӣҙжҳҜжһҒдёәжҺЁеҙҮпјҡвҖңеӯҗж„ҝе…Ҳз”ҹпјҢж–Үиҝ«жұүйӯҸпјҢдёҖеӯ—дёҚиҪ»дёӢпјӣд№ҰиҝҪй’ҹзҺӢпјҢдёҖжіўдёҚиӢҹдҪңгҖӮ然其ж–ҮпјҢеҸӨеҚҡйӣ„ж·ұпјҢе°‘зӘҘе…¶и—©пјӣиҖҢе…¶д№ҰпјҢеҲҷжҢәз§ҖеңҶжө‘пјҢеӨҡе°Ҡе…¶дјјгҖӮиҷҪжө·еӨ–зҠ№дәүиҙӯд№ӢзҹЈпјҢе…¶жі•еҮЎдёүеҸҳпјҢе…¶жӢҹи®®дәҢзҺӢпјҢж ҮйҹөиҜёзұіиҖ…пјҢе…¶жұ ж°ҙжңӘеўЁж—¶д№ҹгҖӮжҷҡйҖ зҺ„еҫ®пјҢзү№зІҫз« иҚүпјҢжӢҹи®®д№ӢжһҒпјҢеҸҳеҢ–еҮәз„үгҖӮвҖқеҸ—йӮўдҫ—д№ҰйЈҺзҡ„зҶҸжҹ“пјҢеҲҳйҮҚеәҶд№ҹе–„дәҺд»ҝвҖңдәҢзҺӢвҖқиҚүд№ҰпјҢе…¶иЎҢиҚүд№Ұдј вҖңдәҢзҺӢвҖқд№ӢйЈҺиҖҢиҮӘжҲҗйқўзӣ®пјҢејҖеҗҲжңүеәҰпјҢдёӘжҖ§йІңжҳҺпјҢйўҮеҸ—еҗҺдё–иөһиӘүгҖӮзҺӢжҙҪе–„д№ҰпјҢд№ҹдёҺйӮўдҫ—дәӨеҫҖеҜҶеҲҮгҖӮзҺӢжҙҪеӯ—ж¶өд»ІпјҢеұұдёңдёҙйӮ‘дәәпјҢдёҮеҺҶдёүеҚҒдәҢе№ҙиҝӣеЈ«пјҢвҖңд»ӘиЎЁйўҖдјҹпјҢеҚұеқҗе ӮдёҠпјҢеҗҸж°‘жңӣд№ӢиӢҘзҘһжҳҺгҖӮе…¶е»үиғҪдёәдёҖж–№жңҖвҖқгҖӮзҺӢжҙҪж”ҝз»©еҚ“и¶ҠпјҢе®ҳиҮіе…өйғЁе°ҡд№ҰгҖӮдёҚд»…еҰӮжӯӨпјҢе…¶и‘—иҝ°йўҮдё°пјҢжңүеӨҡеҚ·гҖҠеҘҸз–ҸгҖӢгҖҠеҗҫйјҺж–Ӣе°әзүҚгҖӢгҖҠз‘һйңІйҰҶж–ҮйӣҶгҖӢзӯүзӯүгҖӮзҺӢжҙҪеҜ№йӮўдҫ—д№Ұжі•жһҒдёәжҺЁйҮҚпјҡвҖңзӘғе°қеҰ„иҜ„е…Ҳз”ҹд№Ұжі•пјҢжҷҡжң«ж•°иҪҪдёӯпјҢи¶…зҘһе…ҘеҢ–пјҢеўЁжІҲж·Ӣжј“пјҢж»ЎжҘ®з”ҹеҠЁпјҢж®ҶеҰӮйЈһйёҝйҘ®ж¶§пјҢеӨӯеЁҮеҚғеҜ»пјҢиңғйҳҒзҝ”з©әпјҢзҒөе№»иҺ«жөӢгҖӮиҖҢдёҖз§ҚйҹөиҮҙпјҢеҲҷеҸҲиӢҘдә¬жҙӣе°‘е№ҙпјҢйІңиЎЈжҖ’马пјҢжүӢжҺҘйЈһйёўпјҢзҷҪзә»иҲһеҘіпјҢиў…ејұеЁҮеҮқпјҢеҗ«жғ…йўҰ笑гҖӮдәәе·§еӨ©е·ҘпјҢеҸҜи°“еҗ„иҮ»е…¶иҮіпјҢдәҰеҗ„жһҒе…¶и¶ЈиҖ…д№ҹгҖӮвҖқеңЁйӮўдҫ—йҖқдё–еҗҺпјҢзҺӢжҙҪвҖңйҒҪйҰ–еҖЎйЈҺйӣ…пјҢеҸҠй“қи—»д№ӢжңӘи°ўиҖҢиҒҝж–°д№ӢвҖқпјҢдёҚйҒ—дҪҷеҠӣ收йӣҶйӮўдҫ—жүӢжңӯеўЁиҝ№пјҢеҲ»жҲҗгҖҠжқҘзҰҪйҰҶзңҹиҝ№гҖӢпјҢд»ҘвҖңд»ӨеҗҺд№ӢеӯҰиҖ…зҹҘжүҖе®—жәҜпјҢдёҚе•»еҰӮе…°дәӯд№ӢдәҺе®ҡжӯҰвҖқгҖӮжҚ®зҺӢжҙҪеҘҪеҸӢеј е»¶зҷ»и·Ӣжӣ°пјҡвҖңдҪҷеҗҢе№ҙеҸӢзҺӢж¶өд»ІиЈ’йӮўеӯҗж„ҝе…Ҳз”ҹиЎҢиҚүжқӮ笔пјҢеҺҳдёәеӣӣеҚ·пјҢе‘ҪеҗҙйғЎеҗҙз”ҹеЈ«з«ҜеҸҢй’©дёҠзҹіпјҢе‘Ҫжӣ°гҖҠжқҘзҰҪзңҹиҝ№гҖӢгҖӮвҖқвҖңжӯӨд№ҰдҝҠзҫҺеңҶйҖёпјҢеӨ©йӘЁйҒ’еҸ‘пјҢиҝҘеҮәдёҙжҷӢд№ӢеӨ–пјҢиҫӣиӢҰжҲҗжӯӨеҝ«дёҫпјҢжңүеҠҹд№ҰйҒ“йқһжө…гҖӮвҖқдёҮеҺҶеӣӣеҚҒдәҢе№ҙпјҢзҺӢжҙҪзқҖжүӢеҲ»еҚ°гҖҠжқҘзҰҪйҰҶзңҹиҝ№гҖӢпјҢеӣ йӮўдҫ—д№Ұиҝ№вҖңдёҚиғ«иҖҢй©°еӣӣиЈ”гҖӮ然зңҹиөқ并иЎҢвҖқгҖҒвҖңе°Өдёәжө·еҶ…жүҖзҸҚвҖқгҖҒвҖңеҫ—д№ӢиҖ…дёҚд»ҘйҘұи №йұјеҚідәҰж–—зІҹжҳ“еҺ»иҖівҖқпјҢзҺӢжҙҪ收йӣҶеҫ—иү°иҫӣпјҢеҫҲеӨҡеҸӘиғҪвҖңжҢҹжӨ е°ұж‘№пјҢж‘№е·Іиҝҳд№ӢвҖқпјҢиҝҷжӯЈиҜҙжҳҺзӨҫдјҡеҜ№йӮўдҫ—д№ҰдҪңзҡ„жҺҘеҸ—еәҰд»ҘеҸҠж¬ўиҝҺзЁӢеәҰгҖӮгҖҠжқҘзҰҪйҰҶзңҹиҝ№гҖӢеҲ»жҲҗеҗҺпјҢзҺӢжҙҪйҒҚйӮҖеҗҚе…¬зЎ•жңӣдёәд№Ӣйўҳи·Ӣеҗҹе’ҸпјҢеҜ№дәҺжӯӨдәӢпјҢе°Өдҫ—жӣҫиЁҖпјҡвҖңйӮўеӨӘд»Ҷд№ҰеҗҚйҮҚдёҖж—¶пјҢзҺӢеҗҸйғЁжҙҪеҲ»е…¶жқҘзҰҪйҰҶеё–пјҢи‘Је®—дјҜдёәи·ӢпјҢйӣ…жҺЁжңҚд№ӢгҖӮвҖқи‘Је…¶жҳҢеңЁгҖҠйӮўеӯҗж„ҝжі•её–еәҸгҖӢдёӯдә‘пјҡд»ҠзҺӢеҸёе°Ғз»“йӣҶе…¶д№ҰпјҢеҲ»жҲҗдә”еҚ·и§ҒеҜ„пјҢдё”жүҖеҸ–жғҹжҷҡе№ҙиЎҢжҠје°әзүҚдёҚзҹңеә„иҖҢиҮӘеҗҲиҖ…пјҢе……дёәе…¶зңјгҖӮ еӯҗж„ҝд№ҰеҗҚж»Ўжө·еҶ…пјҢйқһжҺҲжўЁиҮҙзҹід№ӢйҡҫпјҢжғҹжҳҜиҮӘи°“еӨ§еҘҪиҖ…пјҢиӢҘж°ҙд№іе’ҢеҗҲпјҢиҺ«дёәжӢҲеҮәиҖігҖӮеҫ—еҸёе°ҒжӯӨдёҫпјҢеҰӮеӯҗж„ҝеӨҚз”ҹпјҢдҝҫдҪҷй—»гҖҠе№ҝйҷөгҖӢж—§жӣІпјҢзңҹзҝ°еўЁдёӯдёҖж®өеҘҮдәӢпјҢдәҰйқһзӣҙзҝ°еўЁжһ—дёӯдёҖж®өеҘҮдәӢд№ҹгҖӮе—ҹеҸ№дёҚи¶іпјҢд№ҰжӯӨд»Ҙйҷ„дёҚжңҪгҖӮ е…ідәҺйӮўдҫ—д№ҰдҪңзӣёе…ійўҳи·Ӣзҡ„зҙҜз§ҜпјҢе®ўи§ӮдёҠеҸҜиў«и®ӨдёәжҳҜиҜёд№Ұ家еҜ№йӮўдҫ—еҙҮе°ҡеӨҚеҸӨд№ҰйЈҺзҡ„вҖңеҸҚеӨҚи®Өе®ҡвҖқпјҢе…¶дёӯдҪңдёәзү©иҙЁиҪҪдҪ“зҡ„гҖҠжқҘзҰҪйҰҶзңҹиҝ№гҖӢеҸҜеҸҚжҳ еҮәдј—еӨҡж–ҮдәәзІҫиӢұеҜ№йӮўдҫ—еұұе·Ұд№ҰеӯҰжҖқжғізҡ„ж•ҙдҪ“жҖ§и®ӨеҗҢгҖӮжҳҫ然пјҢд»ҘзҺӢжҙҪдёәд»ЈиЎЁзҡ„еұұе·Ұд№Ұ家еңЁеҗҢйӮўдҫ—зҡ„еҜҶеҲҮдәӨеҫҖдёӯпјҢз»ҸеҺҶдәҶиҒҶеҗ¬е®Јд»ӢгҖҒеҲҮзЈӢдәӨжөҒгҖҒиҜ·жұӮйҰҲиө гҖҒдёҙж‘№д»ҝж•ҲгҖҒж’°еҶҷйўҳи·ӢгҖҒе®Јжү¬жҺЁе№ҝзӯүдёҖзі»еҲ—еўһиҝӣзҫӨдҪ“и®ӨеҗҢзҡ„йҳ¶ж®өгҖӮйҷӨзҺӢжҙҪеӨ–пјҢйӮўдҫ—ејҹеӯҗеј еҝ»еҸҠе…¶еҸ”зҲ¶еј еӯ”еҚ°д№ҹжӣҫжҗңйӣҶйӮўдҫ—д№Ұжі•ж‘№еҲ»жҲҗеё–гҖӮеј еҝ»еҲ»гҖҠжқҘзҰҪзңҹиҝ№гҖӢдёҖеҚ·пјҢе…¶еҸ”зҲ¶еј еӯ”еҚ°дәҺеӨ©еҗҜдёүе№ҙпјҲ1623е№ҙпјүеҲ»жҲҗгҖҠжқҘзҰҪйҰҶжі•д№ҰгҖӢе…«еҚ·пјҢ并еңЁе…¶еҗҺи·Ӣжӣ°пјҡвҖңеӯҗж„ҝе…Ҳз”ҹд№ҰеҮәжҷӢе…Ҙе”җпјҢдҪҷ家еұұжҲҝж‘№еӢ’иҜёдҪ“е·®еӨҮгҖӮжӯӨеҚ·е°ҸиЎҢиҚүпјҢеӨ§йғҪе°ә蹄пјҢиҜӯзІҫи°ЁеҗҲеәҰпјҢдёӯжңүжҖҘе°ұж•°иЎҢпјҢе°Өж“…е№је®үе Ӯе®ӨпјҢиҮідәҺзІҫзҘһйӘЁеҠӣпјҢеҲҷз”ұй•Ңжі•йўҶд№ӢиҖҢеҮәпјҢе–„еқҗеҚ§иҖ…е…¶иҮӘеҫ—д№ӢгҖӮеӨ©еҗҜзҷёдәҘйҮҚд№қеј еӯ”еҚ°и°Ёи·ӢгҖӮвҖқд»ҠеҺҹзҹіе·ІдҪҡпјҢд»…жңүжӢ“жң¬дј дё–гҖӮеҸҲжңүеҶҜиө·йңҮд№ӢеӯҗеҶҜеҸҜе®ҫпјҢеҲҠеҲ»гҖҠйӮўжқҘзҰҪе…Ҳз”ҹжі•её–гҖӢпјҢжҚ®жқҺж—ҘеҚҺгҖҠи·ӢйӮўжқҘзҰҪе…Ҳз”ҹжі•её–гҖӢдә‘пјҡвҖңжӯӨеҲ»еӨ§йғҪдёҺеҶҜйқ’ж–№е…Ҳз”ҹеҫҖжқҘжёёжҲҸзҝ°еўЁд№ӢиҜӯпјҢж°”й…ЈзҘһиӮҶгҖӮвҖқвҖңжЎўеҚҝдҪҝеҗӣжҗәд»Ҙе…ҘиӢ•пјҢиҖҢеҲ»зҹізҪІдёӯгҖӮжӯЈеҰӮз”“зӨҫд№ӢзҸ пјҢжііжіўиҖҢиҫҫйңҮжіҪпјҢз…§иҖҖеҚ—еӨ©пјҢе…үжҷҜз…ңз…ңгҖӮе…¶иЈЁзӣҠжҲ‘еҚ—еңҹдёҚжө…гҖӮвҖқйӮўдҫ—еӨҚеҸӨд№ҰйЈҺзҡ„иҝҪйҡҸиҖ…дј—еӨҡпјҢдҪҚдәҺжөҺеҚ—иҘҝзҡ„дёңжҳҢеәңжҳҜйӮўдҫ—д№ҰйЈҺзҡ„дё»иҰҒжІҫжәүеҢәеҹҹпјҢжӯӨең°дәәж–ҮиҚҹиҗғпјҢеЈ«еӨҡжүҚдҝҠпјҢж–ҮйЈҺдёәиҜёйӮ‘д№ӢеҶ пјҢ并且дёңжҳҢеәңдҪҚдәҺиҝҗжІід№Ӣз•”пјҢдәӨйҖҡеҸ‘иҫҫпјҢжңүеҠ©дәҺйӮўдҫ—д№ҰйЈҺзҡ„дј жү¬гҖӮеҰӮеҮәз”ҹдәҺдёңжҳҢеәңзҡ„жё…еҲқ第дёҖзҠ¶е…ғеӮ…д»ҘжёҗпјҢдҫҝжҳҜйӮўдҫ—д№ҰйЈҺзҡ„иҝҪйҡҸиҖ…д№ӢдёҖгҖӮеӮ…д»Ҙжёҗе®ҳиҮіжӯҰиӢұж®ҝеӨ§еӯҰз”ҹе…је…өйғЁе°ҡд№ҰпјҢд»–еңЁд№Ұжі•ж–№йқўд»ҘйӮўдҫ—дёәеҸ–жі•еҜ№иұЎпјҢе…¶вҖңд№Ұжі•зҳҰзЎ¬пјҢз§ҖйӘЁеӨ©жҲҗпјҢд»ҝдҪӣйӮўеӨӘд»ҶвҖқгҖӮйӮўдҫ—зҡ„иҝҪйҡҸиҖ…жҲ–зӣҙжҺҘй—®еӯҰдәҺд»–пјҢжҲ–е°Ҷе…¶дҪңдёәеҸ–жі•еҜ№иұЎпјҢжҲ–е°ҶйӮўдҫ—д№ҰдҪңжӢ“жң¬дҪңдёәдёҙж‘№иҢғжң¬пјҢзҡҶеҸҜеҸҚжҳ еҮәеҪјж—¶зҡ„и®ёеӨҡж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«еҜ№йӮўдҫ—д№ҰеӯҰжҖқжғізҡ„и®ӨеҸҜзЁӢеәҰпјҢйӮўдҫ—д№Ұжі•жҖқжғізҡ„еҪұе“ҚиҢғеӣҙе‘ҲзҺ°еҮәејәзғҲзҡ„ең°еҹҹзү№еҫҒгҖӮйӮўдҫ—йҖқдё–еҗҺпјҢйӮўж…ҲйқҷгҖҒзҺӢжҙҪзӯүдәәдёәеҜ№е…¶д№Ұжі•жҲҗе°ұдәҲд»ҘжҘ¬ж©ҘдёҺе®Јд»ӢпјҢдёҚйҒ—дҪҷеҠӣең°ж”¶йӣҶйӮўдҫ—еӣӣж•Јд№ӢдҪңпјҢдҝқеӯҳе…¶й—ҙзҡ„вҖңзңҹзІҫд№Ӣе“ҒвҖқпјҢд»Ҙејҳжү¬йӮўдҫ—еӨҚеҸӨзҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғіпјҢ并且з»ҸиҝҮ收йӣҶгҖҒе®Јжү¬пјҢе°ҶйӮўдҫ—зҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғіиҪ¬еҢ–дёәеұұе·Ұд№Ұ家зҫӨдҪ“дёӯзҡ„дёҖдәӣжҷ®йҒҚе…ұиҜҶгҖӮжҜ«ж— з–‘й—®пјҢеңЁеұұе·Ұж–ҮдәәзІҫиӢұзҡ„еҺҶеҸІжҖ§д»Ӣе…Ҙд№ӢдёӢпјҢйӮўдҫ—зҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғіе’Ңд№ҰеҸІеҪўиұЎзҡҶиў«жҳҫи‘—ж”ҫеӨ§пјҢйҒӮдҪҝеҫ—жӣҙеӨҡдәәеЈ«зҹҘжҷ“з”ҡжҲ–и®ӨеҗҢйӮўдҫ—е…¶дәәе…¶д№ҰгҖӮиҝҷдәӣеұұе·Ұж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«еҜ№йӮўдҫ—зҡ„жҺЁдёҫпјҢйҷӨдәҶиҮӘиә«зғӯиЎ·д№Ұжі•пјҢеҜ№йӮўдҫ—д№ҰеӯҰзҗҶеҝөзҡ„и®ӨеҸҜд№ӢеӨ–пјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„иҖғиҷ‘иҝҳеҢ…жӢ¬еңЁең°еҹҹжң¬дҪҚжҖқжҪ®зҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢеҜ№жң¬ең°зҡ„зҹҘеҗҚд№Ұ家дәҲд»Ҙеҝ…иҰҒзҡ„жҺЁйҮҚпјҢ并且еҠӣжүҖиғҪеҸҠең°жҒўеӨҚеұұе·Ұең°еҢәзҡ„ж–Үи„үдёҺж–ҮеҢ–ж°ӣеӣҙгҖӮдҪҷ и®ә йӮўдҫ—зҡ„дёҖз”ҹпјҢжңүзқҖеӨҡйҮҚзӨҫдјҡиә«д»ҪпјҢе…¶д»•йҖ”зҹӯжҡӮеҚҙе»әз«Ӣиө·е№ҝжіӣзҡ„зӨҫдәӨзҪ‘з»ңпјҢж¶өзӣ–зӨҫдјҡеҗ„дёӘйҳ¶еұӮпјҢеҢ…еҗ«е®ҳеғҡгҖҒж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«гҖҒд№Ұ画收и—Ҹ家гҖҒе•ҶиҙҫзӯүгҖӮйҖҡиҝҮе»әжһ„д»ҘиҮӘиә«дёәж ёеҝғзҡ„зӨҫдәӨзҪ‘з»ңпјҢйӮўдҫ—еңЁжҸҗеҚҮдёӘдәәеЈ°жңӣзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹиҮҙеҠӣдәҺжҢҜе…ҙеұұе·Ұд№Ұжі•пјҢжү“йҖ еұұе·Ұд№Ұжі•иҜқиҜӯгҖӮеңЁд№Ұжі•еҲӣдҪңдё»дҪ“гҖҒж¶Ҳиҙ№иҖ…д»ҘеҸҠд№Ұжі•еёӮеңәзҺҜеўғзҡ„еӨҡе…ғдә’еҠЁдёӢпјҢжҷҡжҳҺд№Ұжі•дәӨжҳ“ж—ҘзӣҠжҙ»и·ғгҖӮдјҙйҡҸзқҖж–ҮеҢ–е•Ҷе“ҒеҢ–зЁӢеәҰзҡ„дёҚж–ӯжҸҗй«ҳпјҢд№Ұжі•зҡ„зӨҫдәӨеҠҹиғҪд№ҹж—ҘзӣҠеҮёжҳҫгҖӮйӮўдҫ—д»Ҙд№Ұжі•дёәеӘ’д»ӢпјҢеңЁзӨҫдјҡз©әй—ҙзҡ„дёҚеҗҢеңәеҹҹдёӯйў‘з№Ғең°дёҺиҜёеӨҡж–Үдәәйӣ…еЈ«еұ•ејҖе№ҝжіӣзҡ„иүәжңҜж–ҮеҢ–дәӨжёёжҙ»еҠЁпјҢеңЁдә«еҸ—йҖёд№җзҡ„еҗҢж—¶д№ҹйҖҗжёҗеҪўжҲҗдәҶж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«йӣ…ж–ҮеҢ–зӨҫдәӨзҫӨиҗҪгҖӮйҡҸзқҖйӮўдҫ—д№Ұжі•ж¶өе…»зҡ„дёҚж–ӯжҸҗеҚҮпјҢе°Өе…¶жҳҜз»ҸеҺҶдәҶеҚ—еҢ—д№Ӣй—ҙд№Ұжі•зҡ„дәӨиһҚд»ҘеҸҠеұұе·ҰеӨҚеҸӨж–ҮиүәжҖқжҪ®зҡ„жөёж¶ҰеҗҺпјҢйӮўдҫ—еңЁжҖ»з»“еүҚдәәз»ҸйӘҢзҡ„еҹәзЎҖдёҠжҸҗеҮәдәҶжҒўеӨҚвҖңдәҢзҺӢвҖқдј з»ҹгҖҒеҪ°жҳҫйӯҸжҷӢзҡ„д№ҰеӯҰжҖқжғігҖӮиҮҙд»•д№Ўеұ…еҗҺзҡ„йӮўдҫ—пјҢдёҖж–№йқўе°Ҷд№Ұж–ӢжқҘзҰҪйҰҶдҪңдёәж–ҮеҢ–еҲӣдҪңз©әй—ҙпјҢжҢҘеўЁдёҙжұ дёҚиҫҚпјҢзІҫз ”вҖңдәҢзҺӢвҖқ笔法пјӣеҸҰдёҖж–№йқўйҖҡиҝҮж–Үдәәйӣ…йӣҶгҖҒд№Ұжі•жұӮиө гҖҒи—Ҹе“Ғдә’йүҙгҖҒзў‘её–еҲҠеҲ»зӯүж–№ејҸеҠӘеҠӣз»ҸиҗҘгҖҒз»ҙзі»дәәйҷ…зҪ‘з»ңпјҢ并еҖҹз”ұжӯӨиҝӣиҖҢжҸҗй«ҳиҮӘиә«еЈ°жңӣпјҢз§ҜзҙҜж–ҮеҢ–иө„жң¬гҖӮжӯЈжҳҜеңЁжҷҡжҳҺеҙҮе°ҡеӨҚеҸӨзҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢйӮўдҫ—дёҚж–ӯеҸ‘жҢҘиҮӘиә«зҡ„ж–ҮеҢ–еҪұе“ҚеҠӣпјҢдҫқжүҳд»ҘвҖңдәҢзҺӢвҖқдёәйҰ–зҡ„ең°еҹҹж–ҮеҢ–иө„жәҗпјҢиҝҪжұӮжө‘еҺҡйӣ…жӯЈзҡ„вҖңйҪҗйЈҺвҖқпјҢдёҺд№ЎйӮҰж–Үдәәе…ұеҗҢиҮҙеҠӣдәҺеұұе·Ұд№Ұжі•дј з»ҹзҡ„е»әжһ„пјҢйҖҗжӯҘејәеҢ–ең°еҹҹж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹгҖӮз”ұжӯӨпјҢд№Ұжі•зҡ„зӨҫдјҡзҪ‘з»ңеҠҹиғҪдёҺзҫӨдҪ“иә«д»ҪиҜқиҜӯеҠҹиғҪдҫҝеҫ—д»ҘеҮёжҳҫгҖӮдјҳжёёдәҺең°ж–№зӨҫдјҡзҡ„йӮўдҫ—пјҢеңЁдј жүҝең°ж–№ж–Үи„үзҡ„ж–ҮеҢ–иҮӘи§үж„ҸиҜҶзҡ„еј•йўҶдёӢпјҢеҮӯеҖҹе…¶иҫғдёәе№ҝжіӣзҡ„зӨҫдјҡеҪұе“ҚеҠӣд»ҘеҸҠжүҖеұ…зҡ„жқғеҠҝзҪ‘з»ңзҺҜеўғпјҢиҜ•еӣҫеңЁејәеҠҝзҡ„жұҹе·Ұд№Ұжі•еӨ–жһ„е»әеұұе·Ұд№Ұжі•иҜқиҜӯпјҢдј жүҝвҖңдәҢзҺӢвҖқд№Ұжі•и°ұзі»гҖӮйӮўдҫ—еңЁдёҮеҺҶд№Ұеқӣе°ұдә«жңүзӣӣиӘүпјҢвҖңдёҺеҚҺдәӯи‘Је…¶жҳҢеҲҶй•ҝеӨ§жұҹеҚ—еҢ—вҖқпјҢ并称вҖңеҢ—йӮўеҚ—и‘ЈвҖқгҖӮгҖҠжҳҺеҸІВ·ж–ҮиӢ‘дј гҖӢе°ҶйӮўдҫ—йҷ„иҪҪдәҺгҖҠи‘Је…¶жҳҢдј гҖӢд№ӢеҗҺпјҢеҸҜи§Ғе°ҶйӮўдҫ—дёҺи‘Је…¶жҳҢ并еҲ—е·ІжҲҗдёәж—¶дәәзҡ„е…ұиҜҶгҖӮ然иҖҢпјҢе…ідәҺйӮўгҖҒ董并еҗҚд№ҹеӯҳеңЁеҲҶжӯ§гҖӮй»„е…ӢзјөеңЁгҖҠ数马йӣҶгҖӢдёӯдә‘пјҡвҖңд»Ҡдё–д№Ұ家пјҢзұ»з§°йӮўи‘ЈгҖӮ然董仅е·Ҙж–№еҜёиЎҢд№ҰпјҢе…¶дҪҷиҜёдҪ“пјҢдёҚиғҪеҸҠд№ҹгҖӮвҖқй»„е…Ӣзјөи®ӨдёәйӮўдҫ—еҗ„дҪ“е…је–„пјҢ然董其жҳҢвҖңд»…е·Ҙж–№еҜёиЎҢд№ҰвҖқпјҢеңЁиҝҷзӮ№дёҠи‘Је…¶жҳҢдёҚиғҪдёҺйӮўдҫ—зӣёжҸҗ并и®әгҖӮеңЁйӮўдҫ—д№ӢеҗҺпјҢеҢ—ж–№зұідёҮй’ҹгҖҒзҺӢй“ҺгҖҒеӮ…еұұзӯүдәәйӣ„иёһд№ҰеқӣпјҢиҝӣиҖҢеўһејәдәҶвҖңеҚ—вҖқдёҺвҖңеҢ—вҖқд№Ӣй—ҙзҡ„еј еҠӣе’Ңзҙ§еј ж„ҹпјҢеҹәдәҺжӯӨпјҢеҖӘеҗҺзһ»ж·ұжңүж„ҹи§ҰпјҡвҖң画家жңүеҚ—еҢ—жҙҫпјҢд№Ұ家дёҚ然пјҢ然еңЁд»Ҡж—ҘпјҢеҲҷиҜҡжңүеҚ—еҢ—д№ӢејӮгҖӮвҖқд»Јйҷ…йЈҺ移пјҢеү§зғҲзҡ„зӨҫдјҡеҸҳиҝҒпјҢжҷҡжҳҺиҮіжё…еҲқзҡ„ж–ҮдәәеЈ«еӨ§еӨ«зғӯеҲҮиҝҪжұӮзңҹе®һзҡ„иҮӘжҲ‘пјҢеҙҮе°ҡеҘҮи¶ЈгҖҒеҘҮж„Ҹзҡ„иүәжңҜи§ӮеҝөйЈҺйқЎдёҖж—¶пјҢж„ҲжқҘж„ҲеӨҡзҡ„жҷҡжҳҺд№Ұ家ејәи°ғд№Ұжі•дёӯзҡ„вҖңеҘҮвҖқзҡ„зү№иҙЁпјҢж–°зҡ„д№Ұжі•иҢғејҸе’ҢдёӘжҖ§еј жү¬зҡ„д№ҰйЈҺиҝӣиҖҢйҖҗжёҗеҪўжҲҗгҖӮдёҺе…¶зӣёдјҙиҖҢз”ҹзҡ„жҳҜд№Ұжі•з»Ҹе…ёжқғеЁҒзҡ„ејҸеҫ®пјҢжҷҡжҳҺд№Ұ家ејҖе§Ӣе…іжіЁвҖңдәҢзҺӢвҖқи°ұзі»д»ҘеӨ–зҡ„д№Ұжі•иө„жәҗпјҢеңЁжӯӨеҺҶеҸІжғ…еўғдёӢпјҢйӮўдҫ—зҡ„ж–ҮеҢ–еЈ°жңӣйҖҗжёҗдёӢйҷҚпјҢеңЁд№Ұеқӣзҡ„е…үиҠ’д№ҹи¶ӢдәҺжҡ—ж·ЎгҖӮжҷҡжҳҺж—¶жңҹеҮәзҺ°зҡ„зӨҫдјҡж–°еҠЁжҖҒпјҢдёәйӮўдҫ—зӯүж–ҮдәәзІҫиӢұд»Ҙд№Ұжі•дёәеӘ’д»Ӣе»әжһ„зӨҫдәӨзҪ‘з»ңпјҢе»әз«ӢгҖҒз§ҜзҙҜд»ҘеҸҠиҝҗз”Ёж–ҮеҢ–иө„жң¬жҸҗдҫӣдәҶе……и¶ізҡ„еҠЁеҠӣгҖӮдёҮеҺҶе№ҙй—ҙпјҢеңЁеҗҙй—Ёд№ҰеқӣејҸеҫ®зҡ„иғҢжҷҜдёӢпјҢйӮўдҫ—еҙӣиө·дәҺеҢ—ж–№пјҢд»ҘеӣҫеғҸе’ҢиҜқиҜӯдёәдёӯеҝғеҜ№д№Ұжі•з»Ҹе…ёз§ҜжһҒдј жүҝе’Ңејҳжү¬пјҢжҚҚеҚ«еұұе·Ұең°еҹҹд№Ұжі•ж–ҮеҢ–дј з»ҹпјҢеҠ еү§дәҶжҷҡжҳҺд№Ұжі•ең°еҹҹеӨҡе…ғеҢ–зҡ„еҸ‘еұ•иҝӣзЁӢгҖӮйӮўдҫ—жүҖеҖЎеҜјзҡ„еӨҚеҸӨд№Ұжі•зҗҶи®әе’Ңе®һи·өеҜ№еҢ—ж–№д№Ұжі•зҡ„еҸ‘еұ•иө·еҲ°йҮҚиҰҒз»ҹйўҶе’ҢиЎЁзҺҮдҪңз”ЁгҖӮд№ӢеҗҺпјҢд»ҘеӮ…еұұдёәд»ЈиЎЁзҡ„еҢ—ж–№д№Ұ家йҖҗжёҗи¶…и¶Ҡдј з»ҹзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢеҜ№д»ҘвҖңдәҢзҺӢвҖқдёәдёӯеҝғзҡ„еҸӨд»Јз»Ҹе…ёжқғеЁҒиҝӣиЎҢеҲӣйҖ жҖ§зҡ„иҜ йҮҠпјҢжөӘжј«дё»д№үд№ҰйЈҺеӨ§иЎҢе…¶йҒ“гҖӮжҳҺжё…йјҺйқ©пјҢеҸ—ж–ҮеҢ–йЈҺж°”иҪ¬еҸҳзҡ„еҪұе“ҚпјҢиҝҪжң¬жәҜжәҗгҖҒеӣһеҪ’еҺҹе…ёжҲҗдёәжё…еҲқд№Ұ法家зҡ„дё»жөҒжҖқжғіпјҢеӮ…еұұжҲҗдёәжё…еҲқзў‘еӯҰд№Ұжі•иҗҢиҠҪжңҹзҡ„дёӯеқҡдәәзү©гҖӮд»–еҖЎеҜјеӣһеҪ’еҸӨжі•пјҢд»ҘеҢ—ж–№дёәдёӯеҝғз§ҜжһҒејҖеұ•и®ҝзў‘жҙ»еҠЁпјҢдёәйҮҚж–°е®Ўи§ҶдёӯеӣҪеҸӨд»Јд№Ұжі•жҸҗдҫӣж–°зҡ„иҢғејҸгҖӮзј–иҫ‘пјҡзҺӢиҪІ й•ҝдәӯ ж–Үз« и§ҒгҖҠдёӯе·һеӯҰеҲҠгҖӢ2024е№ҙ第9жңҹвҖңеҺҶеҸІдёҺж–ҮеҢ–вҖқж Ҹзӣ®пјҢеӣ зҜҮе№…жүҖйҷҗпјҢжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®зңҒз•ҘгҖӮ

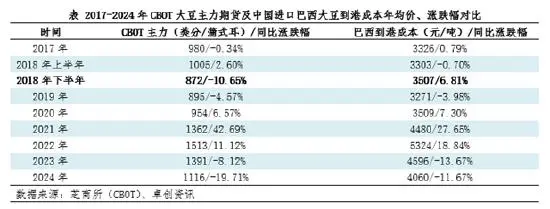

|  д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ°

д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ° зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§

зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§ ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ

ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ

еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§

й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§ еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң

еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң 11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё

11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ

з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ®

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ® жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ—

жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ— еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ

еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ