马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

з§ҰзәўйӣЁпјҢз”·пјҢиҘҝеҚ—еӨ§еӯҰж–°й—»дј еӘ’еӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝгҖҒж•ҷжҺҲгҖӮ

2020е№ҙ6жңҲ23ж—ҘпјҢвҖңеҢ—ж–—вҖқдёүеҸ·е…ЁзҗғеҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹжҳҹеә§йғЁзҪІе…Ёйқўе®ҢжҲҗпјҢиҝҷдёҖз”ұжҲ‘еӣҪиҮӘдё»е»әи®ҫгҖҒзӢ¬з«ӢиҝҗиЎҢзҡ„е…ЁзҗғеҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹпјҢдёәе…Ёзҗғз”ЁжҲ·жҸҗдҫӣе…ЁеӨ©еҖҷгҖҒе…ЁеӨ©ж—¶гҖҒй«ҳзІҫеәҰзҡ„е®ҡдҪҚгҖҒеҜјиҲӘе’ҢжҺҲж—¶жңҚеҠЎпјҢжҲҗдёәиҒ”еҗҲеӣҪеҚ«жҳҹеҜјиҲӘ委е‘ҳдјҡи®Өе®ҡзҡ„е…ЁзҗғеҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹеӣӣеӨ§ж ёеҝғдҫӣеә”е•Ҷд№ӢдёҖгҖӮеҢ—ж–—еҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹпјҲBDSпјүдёҚд»…жҳҜеӣҪ家е®үе…Ёзҡ„йҮҚеӨ§жҠҖжңҜж”Ҝж’‘зі»з»ҹе’ҢжҲҳз•ҘеЁҒж…‘еҹәзЎҖиө„жәҗпјҢжҳҜе»әи®ҫе’Ңи°җзӨҫдјҡгҖҒжңҚеҠЎдәәж°‘еӨ§дј—гҖҒжҸҗй«ҳдәә们з”ҹжҙ»иҙЁйҮҸзҡ„йҮҚиҰҒе·Ҙе…·пјҢиҖҢдё”жӯЈеңЁеҜ№дёӯеӣҪдәәзҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҖҒж—¶з©әдҪ“йӘҢгҖҒеӘ’д»Ӣз”ҹжҖҒдә§з”ҹжҪң移й»ҳеҢ–зҡ„еҪұе“ҚпјҢжҲҗдёәж—¶д»Јзҡ„дёҖз§ҚвҖңеӯҳжңүвҖқгҖӮзӣёжҜ”иҝҮеҺ»дҪҝз”ЁзҪ—зӣҳгҖҒең°еӣҫгҖҒз”өеӯҗзҪ—з»ҸгҖҒиҲӘжө·йӣ·иҫҫзӯүе®һзҺ°еҜјиҲӘпјҢд»ҘGPSгҖҒеҢ—ж–—дёәд»ЈиЎЁзҡ„еҜјиҲӘзі»з»ҹпјҢж¶үеҸҠиҪҜ件гҖҒе№іеҸ°гҖҒ硬件е’Ңз”өеӯҗз”ҹжҖҒзі»з»ҹпјҢе…ұеҗҢжһ„жҲҗдәҶеҜ№вҖңеҜјиҲӘвҖқж–°зҡ„и®ӨзҹҘпјҢд№ҹеҪўжҲҗдәҶеҗ„з§Қж–°е…ҙеҪўжҖҒвҖ”вҖ”е№іеҸ°е•ҶеҠЎжЁЎејҸпјҢеҰӮеҢ—ж–—гҖҒGPSзӯүзҡ„е•ҶеҠЎжңҚеҠЎпјӣдҪҚзҪ®еӘ’дҪ“жүҖеұ•ејҖзҡ„йқһзү©иҙЁе·ҘдҪңпјҢеҜ№е®һи·өжҙ»еҠЁжҸҗдҫӣеҹәзЎҖж”ҜжҢҒпјӣзҪ‘з»ңз©әй—ҙдёӯзҡ„еҗ„з§Қж•°еӯ—жңҚеҠЎпјҢеҰӮеҗ„з§ҚеӘ’дҪ“зҡ„ж•°зҗҶйҖ»иҫ‘з•ҢйқўзӯүвҖ”вҖ”ж”№еҸҳзқҖдәә们еҜ№з©әй—ҙгҖҒдё–з•Ңд№ғиҮіиҮӘжҲ‘зҡ„и®ӨзҹҘгҖӮдёҖгҖҒдҪңдёәиЎҘж•‘жҖ§еӘ’д»ӢпјҡеҜјиҲӘжҲҗдёәе№іеҸ°зӨҫдјҡзҡ„еҹәзЎҖи®ҫж–Ҫ дәәзұ»еңЁеұұжІіж№–жө·гҖҒжІҷжј дёӣжһ—дёӯз©ҝжўӯпјҢе®ҢжҲҗз”ҹеӯҳжүҖеҝ…йңҖзҡ„жҙ»еҠЁпјҢеҝ…йЎ»еҲӣйҖ е’ҢдҪҝз”Ёеҗ„з§ҚеҸӨиҖҒзҡ„еҜјиҲӘж–№жі•пјҢ他们жҲ–дҫқйқ ж—ҘжңҲжҳҹж–—зҡ„жҢҮеј•пјҢжҲ–и§ӮеҜҹйЈһзҰҪиө°е…Ҫзҡ„иёӘиҝ№пјҢжҲ–дҫқйқ еҗҚеұұеӨ§е·қдҪңдёәж Үеҝ—пјҢжҲ–иҖ…ж Үи®°еҗ„з§ҚзҘһз§ҳзҡ„дәәе·Ҙз¬ҰеҸ·пјҢ并йҖҗжёҗеҸ‘жҳҺең°зЈҒзҪ—зӣҳгҖҒжҢҮеҚ—й’ҲгҖҒе…ӯеҲҶд»ӘгҖҒзүөжҳҹжқҝзӯүжңәжў°гҖӮеңЁжј«й•ҝзҡ„з”ҹдә§е’Ң科еӯҰе®һи·өдёӯпјҢйҡҸзқҖиҲӘжө·е’ҢеӨ©ж–ҮеӯҰзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеӣ дёәдәәзұ»еҜ№жҠҖжңҜиҝҗз”Ёзҡ„зәҜзҶҹгҖҒеҜ№з”ҹеӯҳз©әй—ҙзҡ„ејҖжӢ“д»ҘеҸҠдҝЎжҒҜдј йҖ’ж–№ејҸдә§з”ҹзҡ„еҸҳеҢ–пјҢдәә们дёҚд»…дёҚж–ӯвҖңе®ҡдҪҚвҖқиҮӘиә«пјҢиҖҢдё”иҝҳеҸ‘жҳҺдәҶдёҖеҘ—еәһеӨ§зҡ„еҜјиҲӘжҠҖжңҜзі»з»ҹпјҢж»Ўи¶ідәәзұ»ж—ҘзӣҠеҸ‘еұ•зҡ„еҗ„з§ҚйңҖжұӮгҖӮеңЁд»ҠеӨ©пјҢеҜјиҲӘж—ҘзӣҠд»ҺиҲӘз©әиҲӘеӨ©иҲӘжө·йҖҡдҝЎзҡ„еҶӣдәӢйўҶеҹҹиҝӣе…Ҙж°‘з”ЁйўҶеҹҹпјҢж—ҘзӣҠд»Һзү©дҪ“зҡ„еҜјиҲӘиҝӣе…ҘдёӘдәәпјҲдёӘдҪ“пјүзҡ„еҜјиҲӘпјҢ并дҪңдёәдёҖз§ҚеӨ§дј—еӘ’д»Ӣиҝӣе…Ҙдәә们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»пјҢвҖңеҲҶеёғ并еөҢе…Ҙи®ёеӨҡеӨҚжқӮзҡ„зӨҫдјҡжҠҖжңҜеҹәзЎҖи®ҫж–ҪйҮҢвҖқгҖӮжӯЈеӣ еҰӮжӯӨпјҢдәә们иә«иҫ№еҮәзҺ°дәҶ移еҠЁз»Ҳз«Ҝзҡ„дҫ§еҗ‘е®ҡдҪҚжҠҖжңҜгҖҒдҫҝжҚ·зҡ„жү“иҪҰиҪҜ件гҖҒз”өеӯҗеҜјиҲӘең°еӣҫгҖҒе…ұдә«еҚ•иҪҰе®ҡдҪҚгҖҒи®ўйӨҗиҒҡйӨҗе®ҡдҪҚд№ғиҮівҖңж‘ҮдёҖж‘ҮвҖқзӯүеҗ„з§ҚеҜјиҲӘжҠҖжңҜзҡ„еә”з”ЁжңҚеҠЎпјҢ并зңҹеҲҮж„ҹеҸ—еҲ°еҜјиҲӘжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘвҖңдёҚд»…еҶіе®ҡзқҖдәәзұ»зІҫзЎ®жҺ§еҲ¶иҮӘиә«жҙ»еҠЁзҡ„иғҪеҠӣпјҢиҖҢдё”иҝҳж·ұеҲ»еҪұе“ҚзқҖдәәзұ»зҡ„зӨҫдјҡз”ҹжҙ»вҖқгҖӮеҜјиҲӘпјҢдёҚд»…иў«дәәзұ»з”ЁжқҘж”№йҖ зҺҜеўғпјҢиҖҢдё”дҪңдёәжҠҖжңҜзі»з»ҹз”ҹжҲҗе’Ңдј ж’ӯзқҖж–°зҡ„зҹҘиҜҶпјҢеҪўжҲҗж–°зҡ„ж–ҮеҢ–гҖӮвҖңж–°жҠҖжңҜеңЁеёҰжқҘж–°зҡ„еӘ’д»Ӣж–ҮеҢ–зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹж”№еҸҳзқҖдёҺд№Ӣзӣёеә”зҡ„зӨҫдјҡз»“жһ„гҖҒжқғеҠӣе…ізі»д»ҘеҸҠж–ҮеҢ–гҖӮвҖқдҪңдёәзӨҫдјҡе’Ңж–ҮеҢ–зҡ„жҙҫз”ҹзү©пјҢдҝқзҪ—В·иҺұж–ҮжЈ®и®ӨдёәпјҢеңЁдҝЎжҒҜзӨҫдјҡвҖңи¶…иҪҪвҖқиғҢжҷҜдёӢпјҢеә”иҜҘе°ҶвҖңеҜјиҲӘвҖқдҪңдёәдёҖз§ҚвҖңиЎҘж•‘жҖ§еӘ’д»ӢвҖқпјҢиҰҒдҫ§йҮҚдәҺеҜјиҲӘзҡ„е®һз”ЁжҖ§е’Ңеә”з”ЁжҖ§з ”究гҖӮиҖҢе°ҶеҜјиҲӘдҪңдёәдҪҚзҪ®еӘ’д»Ӣзҡ„з ”з©¶пјҢеҸӘжҳҜе°ҶеҜјиҲӘдҪңдёәжҸҗдҫӣдҝЎжҒҜзҡ„жүӢж®өпјҢз ”з©¶еҜјиҲӘжүҖжҸҗдҫӣзҡ„вҖңдёҖеҲҮд»Ҙең°зҗҶдҪҚзҪ®гҖҒж—¶й—ҙе’ҢзҪ‘з»ң移еҠЁз»Ҳз«ҜдёәеҹәзЎҖжһ„жҲҗзҡ„ж—¶з©әдҪҚзҪ®жҷәиғҪж„ҹзҹҘгҖҒи®ӨзҹҘе’ҢеҶізӯ–з»јеҗҲжңҚеҠЎвҖқпјҢи®ӨдёәеҜјиҲӘе…·жңүвҖңд»ҺиҷҡжӢҹеҢ–еҲ°е…·дҪ“еҢ–вҖқвҖңд»Һе®Ҹи§ӮеҲ°еҫ®и§ӮвҖқвҖңд»ҺйҖҡз”ЁеҲ°е®ҡдҪҚвҖқвҖңд»ҺиЎҢдёәеҲ°еҶ…е®№вҖқвҖңд»ҺжҺЁй”ҖеҲ°еј иҙҙвҖқзӯүдә”дёӘж–№йқўзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮеӣҪеҶ…еӯҰиҖ…и®ӨдёәпјҢиҝҷд»ЈиЎЁдәҶвҖңеҪ“еүҚж–°еӘ’дҪ“йўҶеҹҹд»ҺиҷҡжӢҹдё–з•ҢеӣһеҪ’зҺ°е®һз”ҹжҙ»гҖҒд»ҺиөӣдјҜз©әй—ҙеӣһеҪ’зү©зҗҶзҺҜеўғзҡ„и¶ӢеҠҝвҖқпјҢжӯЈеңЁж—ҘзӣҠеөҢе…Ҙдәә们зҡ„з”ҹжҙ»пјҢ并е»әжһ„дәҶиҜёеӨҡж—ҘеёёжҖ§гҖҒе…ізі»жҖ§е’Ңдә’еҠЁжҖ§дј ж’ӯе®һи·өгҖӮд»ҠеӨ©пјҢдәә们已з»Ҹиҝӣе…ҘвҖңе№іеҸ°еҢ–зӨҫдјҡвҖқпјҢеҜјиҲӘжҳҜеҪ“д»ЈзӨҫдјҡйҮҚиҰҒзҡ„е№іеҸ°еҢ–зі»з»ҹгҖӮеңЁе№іеҸ°еҢ–зӨҫдјҡдёӯпјҢвҖңз”ұдәҺе№іеҸ°зӣёдә’иҝһжҺҘпјҢеҮәзҺ°дәҶдёҖз§Қж–°зҡ„еҹәзЎҖи®ҫж–ҪпјҡдёҖдёӘиҝһжҺҘеӘ’дҪ“зҡ„з”ҹжҖҒзі»з»ҹвҖқпјҢз”ұдәӨйҖҡгҖҒз”өдҝЎе’Ңдј ж’ӯзӯүз»јеҗҲе»әжһ„并з»ҙзі»зҡ„вҖңдёҖдёӘжңү秩еәҸгҖҒжңүж„Ҹд№үгҖҒиғҪеӨҹз”ЁжқҘж”Ҝй…Қе’Ңе®№зәідәәзұ»иЎҢдёәзҡ„ж–ҮеҢ–дё–з•ҢвҖқпјҢиҖҢеҜјиҲӘжҒ°жҒ°еӨ„еңЁиҝҷдёӘзі»з»ҹзҡ„йҮҚиҰҒиҠӮзӮ№дёҠгҖӮеҪјеҫ—ж–Ҝзү№еҲ«жҸҗйҶ’дәә们пјҢиҰҒйҮҚи§ҶйӮЈдәӣвҖңдёҚиө·зңјзҡ„е·Ҙе…·вҖ”вҖ”жҢҮеҚ—й’ҲгҖҒж—Ҙеҝ—е’Ңе°Ҹж•°зӮ№вҖқпјҢеӣ дёәе®ғ们具жңүиҮӘе·ұзҡ„вҖңеӘ’д»Ӣзү№жҖ§вҖқпјҲmedium characteristicпјүпјҢжһ„жҲҗдәҶвҖңдәәзұ»еҺҶеҸІзҡ„е…ій”®еҶ…е®№вҖқпјҢд№ҹдә§з”ҹдәҶвҖңеҸҜдҫӣжҖ§е·®ејӮпјҲaffordanceпјүвҖқгҖӮдҪңдёәж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„еҹәзЎҖи®ҫж–ҪпјҢеҜјиҲӘвҖңеӣҙз»•жҠҖжңҜ规еҲҷеҪўжҲҗдәҶдёҖж•ҙеҘ—зү©жөҒдҪ“зі»е’ҢзӨҫдјҡе…ізі»вҖқгҖӮеӣ жӯӨпјҢж—ўиҰҒи®ӨиҜҶеҜјиҲӘеңЁз”ҹжҙ»дёӯжү®жј”зҡ„вҖңдёҚеҸҜжҲ–зјәвҖқзҡ„и§’иүІпјҢи®ӨиҜҶиҝҷз§ҚеӘ’д»ӢйҮҚжһ„иҮӘ然гҖҒж”№еҸҳдё–з•ҢгҖҒйҮҚеЎ‘иҮӘжҲ‘зҡ„дҪңз”ЁпјҢд№ҹиҰҒжіЁж„ҸеғҸеҜјиҲӘиҝҷж ·зҡ„еӘ’д»ӢжүҖе…·жңүзҡ„вҖңйҡҗе–»еҠҹиғҪвҖқпјҢжҳҜвҖңжҠҖжңҜж–ҮеҢ–е»әжһ„зҡ„е№іеҸ°вҖқгҖӮжғіиҰҒеҜ№еҜјиҲӘиҝҷдёҖвҖңеӘ’д»ӢвҖқжүҖдә§з”ҹзҡ„зӢ¬зү№ж–ҮеҢ–еҪұе“ҚжңүжӣҙеҠ ж·ұеҲ»зҡ„зҗҶи§Је’ҢжҠҠжҸЎпјҢдәә们йңҖиҰҒеңЁеҜјиҲӘжҠҖжңҜдҪңдёәеӘ’д»Ӣдё»еҜјзҡ„дј ж’ӯдёӯпјҢзҗҶи§ЈвҖңеӨ„дәҺдәәгҖҒзӨҫдјҡгҖҒжҙ»еҠЁе’ҢзІҫзҘһдәӨдјҡзӮ№дёҠзҡ„еӘ’д»ӢпјҢеҜ№дәәзұ»е®һи·өжҙ»еҠЁзҡ„и§ҰеҸ‘гҖҒз»„з»ҮгҖҒдәӨеҗҲе’ҢиҪ¬еҢ–вҖқгҖӮеҜјиҲӘдҪңдёәеҹәзЎҖи®ҫж–ҪпјҢжҳҜдёҖз§ҚвҖңжғ…жҷҜеҢ–зҡ„жҠҖжңҜзі»з»ҹвҖқпјҲsituatedtechnical systemпјүпјҢжҳҜз”ЁжҠҖжңҜгҖҒе№іеҸ°гҖҒзү©иҙЁе»әйҖ зҡ„еӣәе®ҡзҡ„з»“жһ„дҪ“пјҢжҳҜе°Ҷеә•еә§ж·ұж·ұжү“е…ҘжҹҗдёҖзү№е®ҡзӨҫдјҡзҡ„е№іеҸ°пјҢ然иҖҢе®ғи·Ёи¶ҠдәҶж•ҙдёӘзӨҫдјҡеҗ„дёӘеұӮйқўзҡ„йў‘и°ұпјҢж”ҜжҢҒ并иөӢдәҲдәҶдәәзұ»ж–°зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮйҮҚж–°жҖқиҖғеҲӣйҖ еҜјиҲӘз©әй—ҙиғҢеҗҺзҡ„зі»з»ҹдёҺе»әжһ„пјҢеҗҢж—¶д»”з»Ҷеӣһе‘іеңЁиҝҷдәӣз©әй—ҙйҮҢжүҖдёҠжј”зҡ„иҮӘжҲ‘еҶҚйҖ пјҲself-creationпјүиЎҢдёәпјҢеҜ№дәҺжҖқиҖғж•°еӯ—зӨҫдјҡд№ғиҮіе…ғе®Үе®ҷиҜӯеўғдёӢдәәзұ»зҡ„иҮӘиә«з”ҹеӯҳе’ҢеӯҳеңЁд»Қ然具жңүйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үдёҺд»·еҖјгҖӮиҖҢеҜјиҲӘдҪңдёәдёҖз§ҚеӨ§дј—еӘ’д»ӢпјҢеңЁдәәзұ»еҸ‘еұ•зҡ„дёҚеҗҢж—¶жңҹйғҪжү®жј”зқҖеҚҒеҲҶйҮҚиҰҒзҡ„и§’иүІпјҢе…Ёж–№дҪҚжё—йҖҸеҲ°дәәзұ»зӨҫдјҡз©әй—ҙе’Ңж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еҪ“дёӯпјҢеңЁе…ЁзҗғдҪ“зі»еҪўжҲҗгҖҒжҠҖжңҜйңёжқғгҖҒз©әй—ҙејҖжӢ“гҖҒз”ҹжҙ»жңҚеҠЎгҖҒзӨҫдјҡжҺ§еҲ¶зӯүж–№йқўжү®жј”зқҖйҮҚиҰҒзҡ„и§’иүІпјҢ并改еҸҳзқҖдәә们зҡ„ж—¶з©әи®ӨзҹҘе’Ңж„ҹи§үз»“жһ„гҖӮеҜјиҲӘе’Ңе…¶иғҢеҗҺзҡ„иҪҜ件系з»ҹпјҢвҖңжё—йҖҸеҪ“д»Јз”ҹжҙ»зҡ„дёҖеҲҮйўҶеҹҹпјҡйҖҡдҝЎгҖҒеӘ’дҪ“гҖҒиЎЁеҫҒгҖҒжЁЎжӢҹгҖҒеҶізӯ–гҖҒи®°еҝҶгҖҒи§ҶйҮҺгҖҒд№ҰеҶҷгҖҒдә’еҠЁвҖ”вҖ”з”ҹжҙ»еңЁиҝҷж ·дёҖдёӘдё–з•ҢйҮҢпјҢж„Ҹе‘ізқҖд»Җд№Ҳе‘ўвҖқгҖӮиҝҷйңҖиҰҒжҖқиҖғеҜјиҲӘдҪңдёәеӨ§дј—еӘ’д»ӢеҜ№дәәзұ»зҡ„дҪңз”Ёе’Ңиҝ·жҖқпјҢеҸҚжҖқжҠҖжңҜж–ҮеҢ–еҜ№дәәзұ»зҡ„й’іеҲ¶пјҢе»әжһ„жӣҙеҠ еҒҘеә·зҡ„дё»дҪ“дё–з•ҢгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҜјиҲӘдёҚд»…еҸ‘жҢҘзқҖе№іеҸ°еҠҹиғҪпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜеҪўжҲҗдәҶеӨҚжқӮзҡ„ж•°жҚ®з”ҹжҖҒпјҢжҲҗдёәж•°еӯ—еҢ–зӨҫдјҡзҡ„е…ёеһӢд»ЈиЎЁпјҢе…¶вҖңжҠҖжңҜйҖ»иҫ‘вҖқе’ҢвҖңд»·еҖјйҖ»иҫ‘вҖқзҡ„дәҢйҮҚжҖ§ж—ҘзӣҠеҫ—еҲ°е…іжіЁпјҢиҖҢеҜ№е…¶жҠҖжңҜеҺҶеҸІзҡ„жҢ–жҺҳд№ҹйңҖиҰҒеҫ—еҲ°и®Өзңҹзҡ„жўізҗҶгҖӮдәҢгҖҒеҺҶеҸІйҖ»иҫ‘пјҡеҜјиҲӘдҪңдёәз©әй—ҙжҺўзҙўе’Ңдё–з•ҢеЎ‘еҪўзҡ„еӘ’д»ӢеҸІ вҖңеҜјиҲӘвҖқзҡ„жңҜиҜӯжәҗдәҺ16дё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢиӢұж–ҮдёәNavigationпјҢжәҗиҮӘжӢүдёҒж–ҮNavigareпјҲnavisиЎЁзӨәиҲ№пјҢagereиЎЁзӨәжҢҮеј•пјүпјҢеҺҹж„ҸдёәвҖңеј•еҜјиҲ№иҲ¶иҲӘиЎҢвҖқпјҢзҺ°д»Јеј•з”ідёәеј•еҜјеҢ…жӢ¬иҲ°иҲ№гҖҒйЈһжңәгҖҒиҲӘеӨ©еҷЁгҖҒиҪҰиҫҶзӯүеңЁеҶ…зҡ„иҝҗиҪҪдҪ“д»ҘеҸҠдёӘдәәиҮӘеҮәеҸ‘зӮ№еҮҶзЎ®гҖҒй«ҳж•ҲгҖҒе®үе…Ёең°еҲ°иҫҫзӣ®зҡ„ең°зҡ„иҝҮзЁӢгҖӮеҜјиҲӘпјҢжҳҜдәәзұ»жңҖеҸӨиҖҒзҡ„科еӯҰжҠҖжңҜд№ӢдёҖпјҢе…¶жәҗдәҺдәәзұ»зҡ„жң¬иғҪйңҖиҰҒпјҢд№ҹжҳҜдәәзұ»зӨҫдјҡзҡ„еҹәжң¬з”ҹеӯҳйңҖжұӮпјҢжӣҙжҳҜдәәзұ»еҺҹеҲқзҡ„йҮҚиҰҒз©әй—ҙе®һи·өпјҢеңЁжј«й•ҝзҡ„еҺҶеҸІеҸ‘еұ•дёӯеҪўжҲҗдәҶйқһеёёдё°еҜҢе’ҢеәһеӨ§зҡ„иө„ж–ҷдҪ“зі»пјҢеңЁиҘҝж–№еҺҶеҸІиҝӣзЁӢдёӯд№ҹеҚ жҚ®йҮҚиҰҒдҪҚзҪ®пјҢвҖңд»ҘиҮіиҙҜз©ҝ他们дёҠеҚғе№ҙзҡ„科жҠҖеҸІпјҢ并且жҲҗдёәиҘҝ方科жҠҖеҸІдёҠзҡ„и„ҠжҹұпјҢж— и®әжҳҜж•°еӯҰгҖҒеӨ©ж–ҮеӯҰиҝҳжҳҜзү©зҗҶеӯҰгҖҒең°зҗҶеӯҰпјҢйғҪеӣҙз»•зқҖеҜјиҲӘе®ҡдҪҚзҡ„еҸ‘еұ•иҖҢеҸ‘еұ•пјҢз”ҡиҮіеҸҜд»ҘиҜҙпјҢеҜ№дәҺжө·жҙӢеӣҪ家жқҘи®ІпјҢе°ұжҳҜеӣ дёәиҝҷдёҖй—®йўҳжүҚдә§з”ҹдәҶиҮӘ然科еӯҰзҡ„еҗ„дёӘеҲҶж”ҜеӯҰ科вҖқгҖӮжқҺзәҰз‘ҹжӣҫз»ҸжҠҠдј з»ҹзҡ„еҜјиҲӘж–№жі•еҲҶдёәдёүдёӘж—¶жңҹпјҢеҲҶеҲ«жҳҜеҺҹе§ӢеҜјиҲӘж—¶жңҹгҖҒе®ҡйҮҸеҜјиҲӘж—¶жңҹгҖҒж•°еӯҰеҜјиҲӘж—¶жңҹпјҢд»–иҜҙпјҡвҖңиҰҒжҠҠж—§еӨ§йҷҶиҘҝж–№йғЁеҲҶжңүе…іеҜјиҲӘж–№жі•зҡ„дё°еҜҢеҸІж–ҷзҡ„иҰҒзӮ№еҠ д»ҘжүјиҰҒйҮҚиҝ°пјҢз”ҡиҮіеҠ д»ҘжҰӮжӢ¬пјҢиҮӘ然йғҪжҳҜдёҚеҸҜиғҪзҡ„гҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢд»ҺжңҖзӣҙи§Ӯзҡ„вҖңе®ҡдҪҚжҲ–еҜјиҲӘзҡ„е·Ҙе…·вҖқвҖ”вҖ”ең°еӣҫе…ҘжүӢпјҢжўізҗҶе…¶дҪңдёәеҶҚзҺ°дё–з•Ңз©әй—ҙзҡ„еӘ’д»ӢеҜ№еҺҶеҸІжүҖдә§з”ҹзҡ„еҪұе“ҚпјҢиғҪеӨҹиҝҪжәҜең°еӣҫеҜјиҲӘиғҢеҗҺзҡ„еҺҶеҸІиҪЁиҝ№е’Ңж–ҮеҢ–еҸІж„Ҹд№үгҖӮ1.д»Һеңҹең°зҡ„и§Ҷи§үжғіиұЎеҲ°ең°зҗҶз©әй—ҙејҖжӢ“еңЁдәәзұ»зҡ„еҸ‘еұ•дёӯпјҢвҖңдҪңдёәеҶ…еҝғзІҫзҘһдё–з•Ңе’ҢеӨ–йғЁзү©иҙЁдё–з•Ңд№Ӣй—ҙзҡ„еӘ’д»ӢвҖқпјҢең°еӣҫжҳҜеё®еҠ©дәә们д»ҘдёҚеҗҢе°әеәҰзҗҶи§ЈзҺ°е®һдё–з•Ңд№ғиҮіе®Үе®ҷзҡ„еҹәжң¬е·Ҙе…·гҖӮең°еӣҫзҡ„еҲӣеҲ¶пјҢиғҪеӨҹвҖңеҲӣйҖ дёҖз§Қи§Ҷи§үиЎЁзҺ°пјҢз”ЁжқҘеё®еҠ©дәә们е®ҡд№үгҖҒжҸҸиҝ°гҖҒжөҸи§Ҳең°зҗҶжҲ–ж”ҝжІ»еҢәеҹҹгҖҒзңҹе®һжҲ–жғіиұЎзҡ„з©әй—ҙжҠ‘жҲ–дё“йЎ№й—®йўҳвҖқпјӣи§Ҷи§үеӣҫеғҸе‘ҲзҺ°зҡ„еҜјиҲӘпјҢвҖңеҗ‘и§ӮиҖ…жҸҗдҫӣеҜ№зү№е®ҡз©әй—ҙзҡ„и§ЈйҮҠпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҖҹи§ЈйҮҠзҡ„жқғеҠӣпјҢжүӯжӣІиҝҷдёӘз©әй—ҙзҡ„е®һзӣёвҖқгҖӮеңЁдёӯж–ҮйҮҢпјҢвҖңзүҲвҖқе°ұжҳҜжҢҮжҲ·зұҚпјҢвҖңеӣҫвҖқеҲҷжҳҜжҢҮең°еӣҫпјҢвҖңвҖҳзүҲеӣҫвҖҷиҝһеңЁдёҖиө·пјҢж„ҸжҖқе°ұжҳҜеңЁжқғеҠӣж”Ҝй…ҚдёӢзҡ„еңҹең°пјҢд№ҹе°ұжҳҜд»Ҙдәә们з”ҹжҙ»зқҖзҡ„з©әй—ҙдёәдё»иҰҒеҜ№иұЎзҡ„ең°еӣҫвҖқпјҢвҖңеҸӨд»Јзҡ„ең°еӣҫд№ҹеҸҜд»Ҙиў«зңӢдҪңдёәдәҶиҜҙжҳҺеӣҪ家ж”Ҝй…Қзҡ„з©әй—ҙиҖҢжҸҸз»ҳеҮәжқҘзҡ„иҜҙжҳҺд№ҰвҖқгҖӮиӢұж–Үдёӯзҡ„вҖңmapвҖқпјҲең°еӣҫпјүдёҖиҜҚйҰ–ж¬ЎдҪҝз”ЁдәҺ16дё–зәӘпјҢе…ідәҺиҝҷдёҖжңҜиҜӯзҡ„и§ЈйҮҠжңү300з§Қд№ӢеӨҡпјҢвҖңдҪҶзҺ°еңЁеӨҡж•°еӯҰиҖ…жҷ®йҒҚи®ӨеҗҢиҝҷж ·зҡ„е®ҡд№үпјҡвҖҳдёҖз§ҚеҜ№дәәзұ»зӨҫдјҡдёӯзҡ„дәӢзү©гҖҒжҰӮеҝөжҲ–дәӢ件зҡ„з©әй—ҙзҗҶи§Јзҡ„еӣҫеҪўдҪ“зҺ°гҖӮвҖҷвҖқз»ҳеҲ¶ең°еӣҫжҳҜвҖңдёҖз§ҚзңҹжӯЈзҡ„е…ЁзҗғжҖ§зҺ°иұЎвҖқпјҢеңЁж—©жңҹзҡ„дәҡжҙІгҖҒйқһжҙІгҖҒ欧жҙІж–ҮжҳҺеҪ“дёӯйғҪеӯҳеңЁзқҖпјҢжӣҙдёәйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢеҲӣеҲ¶ең°еӣҫвҖңдёҚеҸӘжҳҜ科еӯҰиЎҢдёәгҖҒиүәжңҜиЎҢдёәпјҢжӣҙжҳҜж”ҝжІ»иЎҢдёәвҖқгҖӮд№ҹжӯЈжҳҜеңЁеҲӣеҲ¶ең°еӣҫзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢдәә们ејҖе§Ӣе°ҶвҖңж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙзҡ„дәӢ件编еҲ¶еңЁдёҖдёӘз”ұиҜӯжі•е’Ңйҡҗе–»жҺ§еҲ¶зҡ„йҖ»иҫ‘е…ізі»зҪ‘дёӯвҖқпјҢи·қзҰ»гҖҒдҪҚзҪ®гҖҒзҪ‘з»ңе’ҢеҢәеҹҹзӯүз©әй—ҙеұһжҖ§жҢҒз»ӯжё—йҖҸеҲ°дәәзұ»иҜӯиЁҖе’Ңж–ҮеҢ–зҪ‘з»ңдёӯгҖӮдёӯеӣҪзҡ„е®ҡйҮҸеҲ¶еӣҫжі•жҜ”欧жҙІжңүжӣҙд№…иҝңзҡ„еҺҶеҸІпјҢжқҺзәҰз‘ҹи®ӨдёәпјҢдёӯеӣҪеҸӨд»Јзҡ„еӨ©ж–ҮеӯҰе®¶еј иЎЎвҖңдјјд№Һеә”еҪ“з®—жҳҜзҹ©еҪўзҪ‘ж јеҲ¶еӣҫжі•зҡ„еҲӣе§ӢдәәвҖқгҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңдәӢе®һдёҠпјҢеңЁдёӯдё–зәӘиҝҷж•ҙж•ҙдёҖеҚғе№ҙдёӯпјҢеҪ“欧жҙІдәәеҜ№з§‘еӯҰзҡ„еҲ¶еӣҫеӯҰиҝҳдёҖж— жүҖзҹҘзҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёӯеӣҪдәәеҚҙжӯЈеңЁзЁіжӯҘең°еҸ‘еұ•зқҖ他们иҮӘе·ұзҡ„еҲ¶еӣҫдј з»ҹгҖӮвҖқйғ‘е’ҢиҲ°йҳҹд№ҹдҪҝз”ЁдәҶдёҚеҗҢзҡ„ең°еӣҫпјҢеҗҺжқҘ被收еҪ•еҲ°гҖҠжӯҰеӨҮеҝ—гҖӢеҪ“дёӯпјҢвҖңдҪҝз”ЁжҢҮеҚ—й’Ҳзҡ„дёӯеӣҪдј з»ҹиҲӘжө·жі•зҡ„жө·еҹҹе’ҢдҪҝз”ЁдјҠж–Ҝе…°дё–з•ҢеӨ©ж–ҮиҲӘжө·жі•зҡ„жө·еҹҹйҮҮз”Ёе®Ңе…ЁдёҚеҗҢзҡ„з»ҳеӣҫж–№жі•иҝӣиЎҢз»ҳеҲ¶пјҢ并且е°ҶдёӨиҖ…е®ҢзҫҺең°з»“еҗҲеңЁдәҶдёҖиө·вҖқпјҢиҝҷдәӣең°еӣҫжҸҸз»ҳдәҶд»ҺеҚ—дә¬еҲ°жіўж–Ҝж№ҫйңҚе°”жңЁе…№жёҜзҡ„жј«й•ҝиҲӘзәҝпјҢе°ҶиҲӘжө·ж—Ҙеҝ—е’Ңжө·еӣҫеҗҲдәҢдёәдёҖпјҢеҪўжҲҗдәҶвҖңжө·дёҠиҲӘзәҝеӣҫвҖқпјҢеё®еҠ©йғ‘е’Ңе®ҢжҲҗдәҶдёғж¬ЎйңҮеҸӨзғҒд»Ҡзҡ„вҖңдёӢиҘҝжҙӢвҖқгҖӮдёӯеӣҪеҸӨд»ЈеҸІд№ҰдёӯеҜ№жҢҮеҚ—иҪҰеҶӣдәӢиҝҗз”Ёзҡ„и®°иҪҪпјҢеҜ№дәҺеҖҹеҠ©ең°зЈҒжҢҮеҗ‘еҢ—ж–№зҡ„еҸёеҚ—пјҢз”ҡиҮіеҜ№дәҺвҖңзүөжҳҹжңҜвҖқдёәдё»зҡ„еӨ©ж–ҮиҲӘжө·еҜјеҗ‘жҠҖжңҜзҡ„иҝҗз”ЁпјҢйғҪй—ӘиҖҖзқҖеҸӨд»ЈдёӯеӣҪдәәзҡ„е…Ҳиҝӣжҷәж…§гҖӮвҖңд»ҺгҖҠйғ‘е’ҢиҲӘжө·еӣҫгҖӢеҲ°гҖҠдёңиҘҝжҙӢиҲӘжө·еӣҫгҖӢпјҢйІңжҳҺең°жҸӯзӨәеҮәдёҖзӮ№пјҡеңЁдё–з•ҢејҖе§Ӣзҙ§еҜҶиҝһз»“зҡ„ж—¶еҲ»пјҢдёӯеӣҪдәә并йқһжҜ«ж— еҸҚеә”пјҢд№ҹз»қйқһж— и¶іиҪ»йҮҚгҖӮвҖқжӯЈеҰӮжқҺзәҰз‘ҹиҜ„д»·зҡ„йӮЈж ·пјҡвҖңдёӯеӣҪдәәзҡ„дё»иҰҒзӣ®зҡ„д»ҺжқҘе°ұдёҚжҳҜең°зҗҶжҺўйҷ©гҖӮ他们жүҖиҝҪжұӮзҡ„жҳҜдёҺд»–еӣҪдәәж°‘гҖҒеҚідҫҝжҳҜе°ҡдёҚејҖеҢ–зҡ„дәәж°‘иҝӣиЎҢж–ҮеҢ–дәӨжөҒгҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢд»ҘдёӯеӣҪжө·еӣҫдёәеҹәзЎҖзҡ„еҜјиҲӘпјҢе‘ҲзҺ°дәҶе’Ңе“ҘдјҰеёғдёҚдёҖж ·зҡ„з»“жһңгҖӮ2.еңЁең°зҗҶеӨ§еҸ‘зҺ°дёӯе»әжһ„дё–з•Ңз©әй—ҙе…ідәҺвҖңдё–з•ҢвҖқзҡ„ең°зҗҶзҹҘиҜҶпјҢд№ҹжҒ°жҒ°жҳҜйҖҡиҝҮең°еӣҫзҡ„еҲ¶йҖ дёҺеҜјиҲӘпјҢйҖҡиҝҮвҖңең°зҗҶеӨ§еҸ‘зҺ°вҖқпјҢйҖҗжёҗйҮҚеЎ‘гҖҒеҪұе“Қ并еҗ‘зҺ°е®һдё–з•Ңдј ж’ӯзҡ„гҖӮиҘҝж–№зҡ„дё–з•Ңең°еӣҫеҺҶеҸІпјҢеҸҜд»ҘиҝҪжәҜеҲ°е…¬е…ғ2дё–зәӘпјҢдәҡеҺҶеұұеӨ§жёҜзҡ„жүҳеӢ’еҜҶе°ҶеүҚдәәз§ҜзҙҜзҡ„жө·еӣҫе’Ңең°зҗҶзҹҘиҜҶеҮҶзЎ®ең°жҠ•еҪұеңЁе№ійқўд№ӢдёҠпјҢвҖңжҸҸз»ҳеҮәдҝҜзһ°зҡ„дё–з•Ңең°еӣҫвҖқпјҢжҲҗдёәвҖңдҝҜзһ°зҡ„дё–з•Ңең°еӣҫзҡ„иө·жәҗвҖқпјҢвҖңе°ҶдёҺж•ҙдёӘең°зҗғпјҲgeoпјүзӣёе…ізҡ„дҝЎжҒҜеӣҫеғҸпјҲgraphiaпјүеҢ–вҖқгҖӮиҝҮеҺ»пјҢдҫқйқ и„ҡжӯҘдёҲйҮҸйҷҶең°зҡ„дәә们пјҢжүҖи®ӨиҜҶзҡ„з©әй—ҙд»…йҷҗдәҺе·Із»ҸејҖеҸ‘иҝҮзҡ„вҖңз”ҹжҙ»еҢәеҹҹвҖқеҸҠе…¶е‘Ёиҫ№ең°еҢәпјҢеҜ№еӨ–йғЁз©әй—ҙзҡ„и®ӨиҜҶеҸӘиғҪеҮӯеҖҹзҺ°иұЎпјҢжүҖд»Ҙ他们常常еҝҪи§Ҷжө·жҙӢзҡ„еӯҳеңЁгҖӮеўЁеҚЎжүҳжҠ•еҪұе°ҶеҮёеҮ№дёҚе№ізҡ„ең°зҗғиЎЁйқўе»әз«Ӣиө·е№¶ејәеҠ д»Ҙз”ұз»Ҹзә¬жһ„жҲҗзҡ„зҪ‘з»ңпјҢз»ҳеҲ¶еҮәдәҶвҖңеңЁз¬ӣеҚЎе°”ејҸзҡ„XиҪҙе’ҢYиҪҙд№Ӣй—ҙ移еҠЁзҡ„иҲӘжө·еӣҫвҖқгҖӮеҫ·еӢ’е…№е°ҶжӯӨз§°дёәжө·жҙӢвҖңе…үж»‘з©әй—ҙвҖқзҡ„вҖңжқЎзә№еҢ–вҖқпјҢвҖңеңЁиҝҷдёӘз©әй—ҙдёӯпјҢж–—дәүдјҡеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–жҲ–иў«еҸ–д»ЈпјҢз”ҹе‘ҪдјҡйҮҚж–°зЎ®з«Ӣе…¶ж ёеҝғеҲ©зӣҠпјҢдјҡйқўдёҙж–°йҡңзўҚпјҢеҲӣйҖ ж–°йҖҹеәҰпјҢж”№еҸҳе…¶еҜ№жүӢвҖқгҖӮвҖңиӢұиҜӯдёӯзҡ„вҖҳдё–з•ҢвҖҷеҶҷдҪңвҖҳworldвҖҷпјҢе…¶еҺҹж„ҸжҳҜвҖҳз”ҹжҙ»зҡ„иҲһеҸ°вҖҷпјҢиҮідәҺеј•з”ід№үвҖҳдё–з•ҢвҖҷе°ұжҳҜдёҖдёӘжү©еӨ§дәҶзҡ„вҖҳз”ҹжҙ»зҡ„иҲһеҸ°вҖҷгҖӮвҖқжүҳеӢ’еҜҶзҡ„дё–з•Ңең°еӣҫпјҢеңЁдё–з•Ңең°еӣҫеҸІдёҠеҚ жңүйҮҚиҰҒең°дҪҚпјҢеңЁж¬§жҙІе»әи®ҫвҖңжө·дёҠиҲӘзәҝвҖқзҡ„ж—¶еҖҷеҸ‘жҢҘзқҖж— еҸҜжӣҝд»Јзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеҗҢж—¶пјҢд»ҘжүҳеӢ’еҜҶең°еӣҫдёәдёӯеҝғзҡ„еҜјиҲӘпјҢе®һйҷ…дёҠжҳҜд»Ҙ欧жҙІдёәдёӯеҝғзҡ„еҜјиҲӘпјҢвҖңдё–з•Ңең°еӣҫд»Ҙе……ж»ЎжғіиұЎеҠӣзҡ„ж–№ејҸеұ•зҺ°дәҶеңЁе®һдҪ“дёҠж— д»Һеҫ—зҹҘзҡ„дё–з•ҢйқўиІҢгҖӮеҲ¶еӣҫиҖ…дёҚд»…жҳҜеңЁеӨҚеҲ¶дё–з•ҢпјҢ他们д№ҹеңЁе»әйҖ дё–з•ҢвҖқпјҢжҠҠ欧жҙІдәәзҡ„ең°зҗҶи®ӨзҹҘгҖҒз©әй—ҙеҫҒжңҚдёҺе…Ёдё–з•Ңзҡ„ж®–ж°‘иһҚеҗҲеңЁдёҖиө·пјҢвҖңе°ҶдәҡжҙІгҖҒйқһжҙІгҖҒзҫҺжҙІзәіе…ҘдәҶдёҖеҘ—ж–°зҡ„з©әй—ҙвҖ”ж–ҮжҳҺзӯүзә§з§©еәҸдёӯгҖӮвҖҳдәҡжҙІвҖҷвҖҳйқһжҙІвҖҷвҖҳзҫҺжҙІвҖҷдёҚеҶҚеҸӘжҳҜдёҖз§Қең°зҗҶжҸҸиҝ°пјҢиҖҢжҳҜжҲҗдёәеёҰжңүж–ҮжҳҺи®әиүІеҪ©зҡ„иә«д»ҪиұЎеҫҒпјҢеҸӘжңүж”ҫзҪ®еңЁдёҺвҖҳ欧жҙІвҖҷзҡ„еҜ№еә”е…ізі»дёӯжүҚиғҪзҗҶи§Је’ҢиЎЁиҝ°вҖқгҖӮе“ҘдјҰеёғеҸ‘зҺ°ж–°еӨ§йҷҶеҗҺпјҢ欧жҙІеҗ„еӣҪйғҪеҸ‘зҺ°дәҶжө·еӨ–жҪңеңЁзҡ„е·ЁеӨ§еҲ©зӣҠпјҢ他们жҲ–з§ҜжһҒејҖеұ•жө·еӨ–иҙёжҳ“пјҢжҲ–еҸ‘еҠЁжҲҳдәүпјҢиҲӘжө·зғӯеёҰжқҘдәҶзҒҫйҡҫпјҢеӨ§жү№иҲ№еҸӘеӣ дёәжөӢдёҚеҮәиҮӘе·ұзҡ„еҮҶзЎ®дҪҚзҪ®иҖҢиҝ·еӨұеңЁеӨ§жө·дёӯпјҢеҜјиҲӘзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§иў«зӘҒжҳҫгҖӮвҖңеҜјиҲӘзҡ„ж•ҙдёӘеҸ‘еұ•иҝҮзЁӢпјҢе°ұжҳҜеҰӮдҪ•жөӢйҮҸз»ҸеәҰзҡ„иҝҮзЁӢпјҢйҡҸзқҖдәә们жҙ»еҠЁиҢғеӣҙзҡ„жү©еӨ§пјҢйңҖиҰҒжөӢйҮҸз»ҸеәҰзҡ„йўҶеҹҹд№ҹйҖҗжёҗеўһеӨ§пјҢд»ҺжңҖеҲқзҡ„йҷҶең°еҲ°жө·дёҠпјҢеҶҚеҲ°зҺ°еңЁзҡ„еӨӘз©әпјҢиҝҷжҳҜдёҖжқЎеқҺеқ·зҡ„жҺўзҙўд№Ӣи·ҜпјҢиҝҷжқЎи·ҜжҳҫзӨәдәҶдәәзұ»жҺўзҙўз§‘еӯҰзҡ„жҷәж…§гҖӮвҖқиӢұеӣҪеңЁзі»з»ҹжҖ§жөӢйҮҸеҹәзЎҖд№ӢдёҠзҡ„жө·еӣҫпјҢдёәиӢұеӣҪзҡ„ж®–ж°‘ејҖжӢ“гҖҒе·Ҙдёҡйқ©е‘Ҫд№ғиҮіе…ЁзҗғеҢ–зҡ„еҮәзҺ°пјҢеҸ‘жҢҘдәҶе…ій”®жҖ§дҪңз”ЁгҖӮвҖңиӢұеӣҪд»Ҙе»әз«ӢиҮӘз”ұиҙёжҳ“дё»д№үдёәеҹәзЎҖзҡ„дё–з•ҢеёӮеңәдёәзӣ®ж ҮпјҢдәҺжҳҜдёәдәҶдҝқиҜҒиҲӘиЎҢзҡ„иҮӘз”ұе’Ңе®үе…ЁпјҢе°ұеҝ…йЎ»жҸҗй«ҳе…Ёдё–з•Ңжө·иҝҗиЎҢдёҡзҡ„ж°ҙе№іпјҢдёҚж–ӯең°жҸҗдҫӣзқҖеҮҶзЎ®зҡ„жө·еӣҫвҖқпјҢвҖңеҸҜд»ҘиҜҙпјҢвҖҳжө·дёҠиҲӘзәҝвҖҷзҡ„е…ұдә«пјҢжҳҜдё–з•Ңиө„жң¬дё»д№үзҡ„еҹәзЎҖгҖӮвҖқеҜјиҲӘзі»з»ҹзҡ„иҝӣжӯҘпјҢдёҚд»…жҳҫи‘—ең°жҸҗй«ҳдәҶвҖңжө·дёҠиҲӘзәҝвҖқзҡ„е®үе…ЁжҖ§е’ҢзЁіе®ҡжҖ§пјҢд№ҹдҪҝе…ЁзҗғеҢ–зҡ„дәәе‘ҳгҖҒзү©иҙЁгҖҒдҝЎжҒҜгҖҒж–ҮеҢ–зӯүжөҒеҠЁеҸҳдёәеҸҜиғҪпјҢвҖңйҖҡиҝҮйҒ“и·ҜзҪ‘е’ҢвҖҳжө·дёҠйҒ“и·ҜзҪ‘вҖҷзҡ„иҝһжҺҘеҸҠе…¶еҪўжҲҗиҝҮзЁӢпјҢи§ӮеҜҹз ”з©¶дё–з•ҢеҸІзҡ„иҲһеҸ°з©¶з«ҹжҳҜеҰӮдҪ•еұ•ејҖзҡ„вҖқгҖӮиҖҢиҲӘжө·еӣҫеңЁиҝҷйҮҢжҒ°жҒ°жҲҗдёәдёҖдёӘз¬ҰеҸ·пјҢдёҖдёӘд»ҘвҖңи§Ҷи§үеҢ–гҖҒеҚ°еҲ·гҖҒд№ҰеҶҷзӯүжқҘе®ҡд№үвҖқзҡ„й“ӯеҶҷз¬ҰеҸ·пјҢдёҚд»…жҳҜдё–з•Ңз©әй—ҙе’Ңе…ЁзҗғзҪ‘з»ңзҡ„и§Ҷи§үеҢ–иЎЁиҫҫе’Ңд№ҰеҶҷпјҢд№ҹд»ЈиЎЁзқҖдәәзұ»зңӢеҫ…дё–з•Ңзҡ„вҖңи§ҶзәҝпјҲsightпјүзҡ„еҗҲзҗҶеҢ–вҖқпјҢи®©вҖңе•ҶдёҡеҲ©зӣҠгҖҒиө„жң¬зІҫзҘһгҖҒеёқеӣҪдё»д№үгҖҒеҜ№зҹҘиҜҶзҡ„жёҙжңӣвҖқдёҚж–ӯжөҒеёғпјҢдәәзұ»еңЁж—ҘзӣҠеӨҚжқӮз”ҹеӯҳз©әй—ҙзҡ„ең°еӣҫзҹҘиҜҶжһ„е»әе’Ңж—ҘзӣҠеҮҶзЎ®зҡ„еҜјиҲӘпјҢвҖң并дёҚеҚ•зәҜжҳҜ科еӯҰзҗҶжҖ§зҡ„дә§зү©пјҢжӣҙжҳҜиө„жң¬дё»д№үгҖҒж®–ж°‘дё»д№үдёҺеёқеӣҪдәүеӨәзҡ„дә§зү©вҖқпјҢз”ҡиҮіе·ҰеҸідәҶең°зҗғзҡ„з©әй—ҙ秩еәҸгҖӮжӯЈеҰӮеҹәзү№еӢ’жүҖиҜҙпјҡвҖңеӣ дёәеӣҫз”»еңЁз§»еҠЁдёӯдёҚеҸ‘з”ҹеҸҳеҪўпјҢе°ұжңүеҸҜиғҪеңЁзәҝжҖ§йҖҸи§Ҷзҡ„жЎҶжһ¶дёӯе»әз«ӢдёҖз§Қд»–жүҖи°“зҡ„еҜ№иұЎе’ҢеҪўиұЎд№Ӣй—ҙзҡ„вҖҳеҸҢеҗ‘вҖҷе…ізі»гҖӮвҖқ3.жҺЁеҠЁе…Ёзҗғз©әй—ҙ秩еәҸдёҚж–ӯйҮҚз»„еҲ°дәҶ20дё–зәӘпјҢеҜјиҲӘжҠҖжңҜжӣҙжҳҜж—Ҙж–°жңҲејӮпјҢеҪўжҲҗдәҶеҜјиҲӘжҠҖжңҜзҪ‘з»ңпјҢеҲҶдёәжғҜжҖ§еҜјиҲӘгҖҒж— зәҝз”өеҜјиҲӘгҖҒеҚ«жҳҹеҜјиҲӘгҖҒж°ҙеЈ°еҜјиҲӘгҖҒе…үеӯҰеҜјиҲӘд»ҘеҸҠзҺҜеўғеҢ№й…ҚеҜјиҲӘзӯүпјҢжӢҘжңүдәҶеӨҚжқӮзҡ„жҠҖжңҜдҪ“зі»е’Ңеә”з”ЁйўҶеҹҹпјҢжӣҙеҪўжҲҗдәҶд»ҘзҫҺеӣҪзҡ„GPSгҖҒдҝ„еӣҪзҡ„GLONASSгҖҒ欧зӣҹзҡ„дјҪеҲ©з•Ҙе’ҢдёӯеӣҪзҡ„еҢ—ж–—еҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹпјҲBDSпјүгҖӮвҖңеҚ«жҳҹеҜјиҲӘе…·жңүжӯҰеҷЁдёҺе·Ҙе…·зҡ„дёӨйҮҚжҖ§пјҢж—ўиғҪеўһејәеҶӣйҳҹиғҪеҠӣпјҢеҸҲиғҪдҝғиҝӣз»ҸжөҺеҸ‘еұ•гҖӮжҳҜиҝ„д»ҠеҶӣж°‘еҸҢз”ЁжңҖеҘҪзҡ„д»ЈиЎЁгҖӮвҖқе°Өе…¶жҳҜзҫҺеӣҪзҡ„GPSеҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹпјҢеҜ№иҲӘиЎҢжҠҖжңҜзҡ„ж”№еҸҳжҳҜйқ©е‘ҪжҖ§зҡ„пјҢд№ҹеҪ»еә•ж”№еҸҳдәҶж•ҙдёӘдё–з•ҢгҖӮвҖңдәәйҖ еҚ«жҳҹжҸҗдҫӣзҡ„еҮҶзЎ®дҝЎжҒҜдҪҝдҝҜзһ°зҡ„вҖҳдё–з•Ңең°еӣҫвҖҷеҶҚд№ҹжІЎжңүдәҶжғіиұЎзҡ„дҪҷең°гҖӮеҲ©з”ЁдәәйҖ еҚ«жҳҹжҸҗдҫӣзҡ„еӣҫеғҸиө„ж–ҷпјҢеҸҜд»ҘеҲ¶дҪңеҮәеҮҶзЎ®еәҰжһҒй«ҳзҡ„дё–з•Ңең°еӣҫгҖӮзҺ°еңЁд»»дҪ•дәәйғҪеҸҜд»Ҙйқһеёёз®Җдҫҝең°йҖҡиҝҮдә’иҒ”зҪ‘жүҫеҲ°иҮӘе·ұйңҖиҰҒзҡ„дё–з•Ңең°еӣҫжҲ–иҖ…ең°еҢәеӣҫгҖӮвҖқеҜјиҲӘдҪҝдё–з•ҢжӣҙеҠ зҙ§еҜҶең°иҒ”зі»дёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“пјҢд№ҹи®©зҫҺеӣҪзҡ„йңёжқғ延伸еҲ°е…Ёдё–з•ҢгҖӮдјҙйҡҸзқҖеҜјиҲӘжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘпјҢвҖңеҸ‘иЎҢеҚ°еҲ·зҡ„ең°еӣҫдёҺжө·еӣҫпјҢеҲ¶дҪңеҹәдәҺеўЁеҚЎжүҳз»ҳеӣҫжі•е°ҶдёүдёӘвҖҳдё–з•ҢвҖҷиҝһжҺҘиө·жқҘзҡ„дё–з•Ңең°еӣҫзҡ„иҚ·е…°пјҢдёәдәҶе®һзҺ°е…ЁзҗғеҢ–зҡ„иҮӘз”ұиҙёжҳ“иҖҢеҗ‘е…Ёдё–з•ҢжҸҗдҫӣеҹәдәҺзі»з»ҹжөӢйҮҸзҡ„е»үд»·ж ҮеҮҶеҢ–жө·еӣҫзҡ„иӢұеӣҪпјҢд»ҘеҸҠдёәдәҶд»Һе№ҝйҳ”зҡ„еӨӘе№іжҙӢеҗ‘дәҡжҙІиҝӣеҸ‘пјҢйҖҡиҝҮGPSгҖҒж°”иұЎеҚ«жҳҹд»ҘеҸҠеӨ©ж°”йў„жҠҘдҪҝвҖҳжө·дёҠиҲӘзәҝвҖҷжӣҙеҠ зЁіе®ҡзҡ„зҫҺеӣҪпјҢе…ЁйғҪжҳҜдҫқйқ вҖҳжө·дёҠиҲӘзәҝвҖҷжҲҗй•ҝиө·жқҘзҡ„жө·жҙӢйңёжқғеӣҪ家вҖқгҖӮеӣ жӯӨпјҢдјҙйҡҸеҜјиҲӘжҠҖжңҜеҸ‘еұ•зҡ„еҺҶеҸІпјҢд№ҹжҳҜдёҖж®өе…Ёзҗғдә’иҒ”дә’йҖҡеҸІпјҢжҳҜзҫҺжҙІгҖҒйқһжҙІиў«еҸ‘зҺ°иў«ж®–ж°‘зҡ„еҺҶеҸІпјҢжҳҜдёҖж®өе»әжһ„вҖңзҺ°д»Јдё–з•ҢдҪ“зі»вҖқзҡ„еҺҶеҸІпјҢжӣҙжҳҜзҺүзұігҖҒеңҹиұҶзҡ„з§Қеӯҗж’’йҒҚдё–з•ҢеӨ§ең°гҖҒз—…жҜ’дј йҒҚдј зҗғгҖҒж–ҮеҢ–еҶІзӘҒдёҚж–ӯгҖҒдәәз§ҚдёҺж°‘ж—ҸиһҚеҗҲзҡ„еҺҶеҸІгҖӮеҜјиҲӘдҪңдёәдёҖз§ҚиҪ¬жҚўи®ҜжҒҜзҡ„еӘ’д»ӢпјҢвҖңе°ҶиҮӘ然е®Ңе…ЁеҸҳеҪўжҲ–иҪ¬жҚўжҲҗдәәдёәжҠҖжңҜзҡ„дё–з•ҢвҖқпјҢд№ҹз»„и®ҫдәҶдәәзұ»зӨҫдјҡзҡ„ж—¶з©әж„ҹзҹҘдёҺзӨҫдјҡз»ҸйӘҢгҖӮиҖҢиҝҷиғҢеҗҺпјҢжңүзқҖжӣҙеҠ дё°еҜҢзҡ„еҺҶеҸІжғ…еўғе’Ңж–ҮеҢ–еӣ еӯҗпјҢеҖјеҫ—жӣҙеҠ д»”з»Ҷең°иҖғйҮҸе’Ңе‘ҲзҺ°гҖӮжӯЈеҰӮеҲ—ж–җдјҸе°”жүҖиҜҙпјҡвҖңз©әй—ҙиЎЁиұЎжңүж—¶дјҡдҪҝж„ҸиҜҶеҪўжҖҒдёҺзҹҘиҜҶеңЁжҹҗз§ҚпјҲзӨҫдјҡвҖ”з©әй—ҙпјүе®һи·өдёӯзӣёз»“еҗҲгҖӮеҸӨе…ёйҖҸи§Ҷжі•е°ұжҳҜеҜ№иҝҷз§Қз©әй—ҙиЎЁиұЎзҡ„жңҖеҘҪзҡ„иҜҙжҳҺгҖӮд»ҠеӨ©зҡ„з©әй—ҙи®ҫи®ЎиҖ…们пјҢ他们з»ҷжҜҸдёҖйЎ№жҙ»еҠЁеҲҶжҙҫзӮ№дҪҚзІҫзЎ®зҡ„е®ҡдҪҚзі»з»ҹпјҢеҲҷжҳҜеҸҰдёҖдёӘдҫӢиҜҒгҖӮвҖқд»ҺеҺҶеҸІзҡ„и§’еәҰзңӢпјҢйҮҚжҖқеҜјиҲӘдҪңдёәеӘ’д»Ӣзҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢпјҢдәәзұ»еҜ№дё–з•Ңзҡ„и®ӨзҹҘгҖҒеҜ№ең°зҗғиЎЁйқўеҪўжҖҒдҝЎжҒҜзҡ„жҠҠжҸЎи¶ҠжқҘи¶ҠзІҫз»Ҷе’ҢеҮҶзЎ®пјҢдҪҶеҜ№дәҺз–Ҷеҹҹзҡ„дәүеӨәгҖҒеҜ№ең°зҗҶзҺҜеўғзҡ„ејҖеҸ‘гҖҒеҜ№еҗ„з§Қз©әй—ҙзҡ„жҺ§еҲ¶д№ҹи¶ҠжқҘи¶ҠеҠ еү§пјҢвҖңжҲ‘们еҜ№зҺ°д»Јзҡ„ж•ҙдҪ“ж„ҹзҹҘеҸҚиҖҢж—ҘзӣҠеүІиЈӮвҖ”вҖ”е°ұеғҸең°еӣҫдёҠеҮәзҺ°зҡ„и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„иҫ№з•ҢзәҝвҖқгҖӮеңЁдәәзұ»зҡ„еҸ‘еұ•еҸІдёҠпјҢд»Һж—¶й’ҹгҖҒз”өжҠҘеҲ°е№ҝж’ӯгҖҒз”өи§ҶеҶҚеҲ°еҚ«жҳҹгҖҒдә’иҒ”зҪ‘гҖҒжүӢжңәпјҢд»»дҪ•дёҖз§ҚжҠҖжңҜзҡ„иҜһз”ҹеҜ№дәҺеҪ“ж—¶зҡ„ж—¶д»ЈжқҘиҜҙпјҢйғҪжҳҜж–°жҠҖжңҜпјҢд№ҹжҳҜдёҖз§Қж–°зҡ„еӘ’д»Ӣж–№ејҸпјҢе…¶вҖңжҖ»жҳҜдёҺжҲ‘们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зӣёдә’дәӨз»ҮпјҢд»Ӣе…Ҙж—©е·ІеӯҳеңЁзҡ„ж—¶з©әз»“жһ„жЁЎејҸд№ӢдёӯпјҢ并жәҗжәҗдёҚж–ӯең°еҲӣйҖ ж–°зҡ„иҠӮеҘҸе’Ңз©әй—ҙвҖқгҖӮеә”иҜҘиҜҙпјҢд»ҺеҜјиҲӘзҡ„еҺҶеҸІйҖ»иҫ‘дёӯеҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢдјҙйҡҸзқҖеҜјиҲӘжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘпјҢеҜјиҲӘиў«дәәзұ»зәіе…ҘдәҶзҺ°д»Јж—¶з©әпјҢжӣҙиў«еёҰе…Ҙдё–з•ҢдҪ“зі»дёӯпјҢжҲҗдёәеёқеӣҪдё»д№үе…ЁзҗғжЁӘиЎҢзҡ„иҝҮзЁӢпјҢжҠҖжңҜд№ҢжүҳйӮҰзҡ„жғіиұЎиў«ж®–ж°‘еҢ–гҖҒиө„жң¬еҢ–гҖҒеһ„ж–ӯеҢ–гҖҒе…ЁзҗғеҢ–дёҖеҶҚжү“ж–ӯгҖӮеҚідҫҝеҲ°дәҶGPSеҜјиҲӘйҳ¶ж®өпјҢж•ҢжҲ‘еҲ’з•ҢгҖҒеңҲең°еҚ жңүгҖҒеһ„ж–ӯжҺ§еҲ¶гҖҒж„ҸиҜҶеҪўжҖҒдәүж–—зӯүпјҢд»Қ然延з»ӯзқҖеҜјиҲӘеҺҶеҸІйҖ»иҫ‘зҡ„и®ёеӨҡеҹәеӣ гҖӮдёӯеӣҪеҢ—ж–—еҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹзҡ„е»әи®ҫпјҢдёҚд»…жҳҜдёҖз§ҚжҠҖжңҜзі»з»ҹзҡ„е»әз«ӢпјҢжӣҙжҡ—еҗ«зқҖдёӯеӣҪиҝ‘д»Јд»ҘйҷҚж°‘ж—Ҹеҙӣиө·зҡ„科жҠҖж„ҝжҷҜд»ҘеҸҠеҜ№ж¬§зҫҺеӣҪ家е»әз«Ӣзҡ„зҺ°д»Јз©әй—ҙ秩еәҸзҡ„еҸҚжҠ—дёҺзә еҒҸгҖӮеёҢжңӣеҢ—ж–—еҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹеңЁдәәзұ»е‘Ҫиҝҗе…ұеҗҢдҪ“зҡ„жӢ…еҪ“дёӯпјҢеҸҜд»Ҙдёәдәәзұ»зҡ„зҺ°д»Јж—¶з©әжҢҮеј•ж–№еҗ‘пјҢжӣҙдёәдәәзұ»з©әй—ҙжӣҙзҫҺеҘҪзҡ„жңӘжқҘеҒҡеҮәжӣҙеӨ§зҡ„дёӯеӣҪиҙЎзҢ®гҖӮдёүгҖҒжҠҖжңҜйҖ»иҫ‘пјҡеҜјиҲӘдҪңдёәиҷҡе®һе…ұз”ҹгҖҒи„ұеҹҹеҶҚе®ҡдҪҚзҡ„ж··еҗҲеӘ’д»ӢжҠҖжңҜзі»з»ҹ еңЁдёӯж–ҮиҜӯеўғдёӯпјҢгҖҠиҫһжө·гҖӢпјҲ第дёғзүҲпјүдёӯеҜ№вҖңеҜјиҲӘвҖқи§ЈйҮҠдёәпјҡвҖңеј•еҜјйҷҶең°гҖҒжө·жҙӢгҖҒз©әдёӯе’Ңз©әй—ҙиҪҪдҪ“д»ҺдёҖең°еҗ‘еҸҰдёҖең°иҝҗеҠЁзҡ„жҙ»еҠЁеҸҠе…¶жҠҖжңҜзҡ„з»ҹз§°гҖӮеҢ…жӢ¬еӨ©ж–ҮеҜјиҲӘгҖҒжғҜжҖ§еҜјиҲӘгҖҒж— зәҝз”өеҜјиҲӘгҖҒеҚ«жҳҹеҜјиҲӘгҖҒйҮҚеҠӣеҜјиҲӘгҖҒең°зЈҒеҜјиҲӘзӯүгҖӮйҖҡеёёйҖҡиҝҮжөӢе®ҡиҪҪдҪ“зҡ„дҪҚзҪ®е’ҢйҖҹеәҰзӯүзӣёе…ідҝЎжҒҜе®һзҺ°гҖӮвҖқе°ҶеҜјиҲӘдҪңдёәеӘ’д»ӢпјҢ并дёҚд»…д»…жҢҮзҡ„дёҖйЎ№жҠҖжңҜпјҢжҲ–иҖ…жҠҖжңҜеҸ еҠ иҖҢжҲҗзҡ„зі»з»ҹпјҢиҖҢжҳҜеҖҹеҠ©еҜјиҲӘпјҢвҖңдәәдҪ“гҖҒеҷЁзү©гҖҒзі»з»ҹе’ҢжҷәиғҪзЁӢеәҸеңЁиҝӣиЎҢеӨҡеұӮзә§зҡ„дә’еҠЁпјҢдә§з”ҹж„Ҹж–ҷд№ӢеӨ–зҡ„еҠЁжҖҒз»“жһңвҖқгҖӮжңӘжқҘдё–з•ҢвҖңе°Ҷиў«дёүеӨ§еҸ‘еұ•жүҖиҪ¬еҸҳпјҡж—ҘзӣҠејәеӨ§зҡ„зі»з»ҹгҖҒж—ҘзӣҠз»јеҗҲзҡ„жҠҖжңҜе’Ңж—ҘзӣҠйҮҸеҢ–зҡ„зӨҫдјҡгҖӮиҝҷдәӣеҸҳеҢ–е°Ҷе…ұеҗҢеёҰжқҘдёҖдёӘеҙӯж–°зҡ„гҖҒдёҚеҗҢзҡ„йӣҶдҪ“з”ҹжҙ»вҖ”вҖ”ж•°еӯ—з”ҹжҙ»дё–з•ҢвҖқгҖӮд»ҠеӨ©пјҢдәәзұ»е·Із»Ҹиә«еӨ„е…¶дёӯпјҢд№ҹе°ҶжӣҙеҠ ж·ұеҲ»ең°и®ӨиҜҶеҲ°пјҢеҜјиҲӘдёҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘең°еӣҫгҖҒдёҖдёӘиҪҜ件系з»ҹжҲ–иҖ…AppпјҢеңЁзәҝдј ж’ӯд№ҹдёҚеҸӘжҳҜдәәзұ»зҡ„иЎҢдёәпјҢиҖҢжҳҜжҠҖжңҜзү©е’ҢдёҚеҗҢзұ»еһӢзҡ„дәәпјҲе·ҘзЁӢеёҲгҖҒж•°еӯ—еҠіе·ҘгҖҒж¶Ҳиҙ№иҖ…гҖҒз»ҸиҗҘиҖ…зӯүпјүеҚҸе•Ҷзҡ„з»“жһңгҖӮ1.е®һзҺ°зҺ°е®һдё–з•ҢдёҺиҷҡжӢҹдё–з•Ңзҡ„жҠҖжңҜй“ҫжҺҘжңүеӯҰиҖ…ж №жҚ®йәҰе…ӢеҚўжұүеҜ№дәҺеӘ’д»Ӣзҡ„еҲҶжңҹпјҢе°Ҷең°еӣҫеӯҰеҸІеҲ’еҲҶдёәвҖң笔墨жҲ–з»ҳжң¬ж—¶д»ЈвҖқпјҢиҝӣиҖҢеҲ°вҖңеҚ°еҲ·ең°еӣҫвҖқж—¶д»Јд»ҘеҸҠвҖңз”өдҝЎпјҲжҲ–еұҸ幕пјүең°еӣҫвҖқж—¶д»ЈпјҢжҠҖжңҜеҸ‘еұ•жҺЁеҠЁеҜјиҲӘж—Ҙж–°жңҲејӮгҖҒйқўиІҢдёҖж–°гҖӮеңЁд»ҠеӨ©пјҢеҚ«жҳҹзӯүеӘ’д»ӢиҝһйҖҡж–№ејҸзҡ„еҮәзҺ°пјҢжҠҠи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дәәдёҺеӘ’д»ӢжҠҖжңҜиҒ”зі»иө·жқҘгҖӮеӣҪеӨ–зҪ‘з»ңең°еӣҫжңҚеҠЎдә§е“ҒеҰӮGoogle EarthгҖҒMSN VirtualEarthгҖҒYahoo SmartViewгҖҒTomTomзӯүпјҢйғҪејҖе§ӢжҸҗдҫӣеҪұеғҸең°еӣҫжңҚеҠЎпјҢдәә们вҖңе·Із»Ҹиў«еҚ«жҳҹеҜјиҲӘгҖҒи°·жӯҢең°еӣҫе’Ңе…Ёзҗғе®ҡдҪҚзі»з»ҹжүҖжё—йҖҸвҖқгҖӮеңЁиҝҷж ·зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢдҪҚзҪ®жң¬иә«еҸӘжҳҜдёҖз§ҚдҪҚ移зҡ„дёҙж—¶зҺ°иұЎпјҢдәә们еҸ‘зҺ°и¶ҠжқҘи¶Ҡйҡҫд»Ҙз»ҷиҮӘе·ұеңЁж—¶й—ҙе’Ңз©әй—ҙдёҠе®ҡдҪҚпјҢ并йқўеҜ№зқҖвҖңз”ұдҪҚ移гҖҒиҝ·еӨұе’ҢдёҚеҗҲиҠӮжӢҚз»„жҲҗзҡ„жҙӘжөҒвҖқгҖӮиҖҢеңЁзҪ‘з»ңдҝЎжҒҜжҠҖжңҜж”ҜжҢҒе»әжһ„иө·жқҘзҡ„иҷҡжӢҹз©әй—ҙе’ҢжіӣеңЁжңҚеҠЎзҺҜеўғдёӯпјҢдәә们иғҪеӨҹеҶҚж¬Ўе®ҡдҪҚиҮӘе·ұпјҢе°ҶжӯӨеңЁдёҺеҪјеңЁгҖҒзјәеёӯдёҺеңЁеңәиҖҰеҗҲеңЁдёҖиө·пјҢеҪўжҲҗдәҶдёҖдёӘз”ұеҸ еҗҲгҖҒеөҢе…ҘгҖҒеӣһйҰҲгҖҒе…іиҒ”зӯүдёәдёҖдҪ“зҡ„з©әй—ҙзҪ‘з»ңгҖӮ2005е№ҙпјҢи°·жӯҢе…¬еҸёеҖҹеҠ©дәҺеҚ«жҳҹгҖҒи®Ўз®—жңәзҪ‘з»ңпјҢеҸ‘еёғдәҶдёҖдёӘе°Ҷең°зҗғеӣҫеғҸж•°еӯ—еҢ–зҡ„зЁӢеәҸвҖ”вҖ”и°·жӯҢең°зҗғпјҢи°·жӯҢең°зҗғе»әз«ӢдәҶдёҖдёӘе…Ёзҗғе…ұдә«зҡ„иҷҡжӢҹеҢ–дё–з•Ңең°еӣҫзі»з»ҹпјҢжӣҙи®©ең°зҗғзҡ„ж•°еӯ—еӣҫеғҸжҲҗдёәиҺ·еҸ–дҝЎжҒҜзҡ„еӘ’д»ӢпјҢд»»дҪ•дҝЎжҒҜжҗңзҙўйғҪеҸҜд»Ҙз«ӢеҲ»дёҺең°еӣҫеә”з”ЁиҝӣиЎҢжҜ”еҜ№пјҢд»ҘзЎ®е®ҡдҝЎжҒҜжүҖиҪҪзҡ„з©әй—ҙпјҢвҖңеңЁи°·жӯҢжүӢдёӯпјҢе…ӢеҠіеҫ·В·йҰҷеҶңзҡ„еҸҜи®Ўз®—дҝЎжҒҜзҗҶи®әз»ҲдәҺжүҫеҲ°дәҶеёӮеңәгҖӮеңЁејӮең°зҡ„иҷҡжӢҹеҪұеғҸдёӯпјҢеӨ©ж¶Ҝе°ұиҝ‘еңЁе’«е°әпјҢиҝҷдәӣиҷҡжӢҹеҪұеғҸжӯЈжҳҜи°·жӯҢзҡ„е·ЁеӨ§еҲ©ж¶ҰжқҘжәҗвҖқгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеҜјиҲӘжӣҙзҰ»дёҚејҖиҷҡжӢҹз”өеӯҗеҪұеғҸзҡ„е»әжһ„пјҢиҝӣе…ҘеӨ§дј—ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„еҗ„з§ҚвҖңз•ҢйқўвҖқпјҢе°Өе…¶жҳҜеҹәдәҺдҪҚзҪ®зҡ„жңҚеҠЎпјҲLBSпјүеҸ‘еұ•жӣҙжҳҜиҝ…йҖҹгҖӮLBSжҳҜжҢҮйҖҡиҝҮз”өдҝЎз§»еҠЁиҝҗиҗҘе•Ҷзҡ„ж— зәҝз”өйҖҡдҝЎзҪ‘з»ңжҲ–еӨ–йғЁе®ҡдҪҚж–№ејҸпјҢиҺ·еҸ–移еҠЁз»Ҳз«Ҝз”ЁжҲ·зҡ„дҪҚзҪ®дҝЎжҒҜпјҢеңЁең°зҗҶдҝЎжҒҜзі»з»ҹпјҲGISпјүе№іеҸ°зҡ„ж”ҜжҢҒдёӢпјҢз”ЁжҲ·дёҚд»…еҸҜд»ҘйҖҡиҝҮе®ҡдҪҚиҺ·еҫ—еҪ“еүҚиҮӘе·ұжүҖеӨ„зҡ„еҮҶзЎ®дҪҚзҪ®пјҢиҝҳеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮLBSиҺ·зҹҘе‘Ёиҫ№зҡ„йҒ“и·ҜгҖҒеҠ жІ№з«ҷгҖҒз”өеҪұйҷўгҖҒйӨҗйҰҶгҖҒйӮ®еұҖзӯүзү№е®ҡжңҚеҠЎзӮ№зҡ„еҲҶеёғеҸҠеҪ“еүҚзҠ¶жҖҒпјҢеҸҜд»ҘвҖңж‘ҮдёҖж‘ҮвҖқжҹҘжүҫвҖңйҷ„иҝ‘зҡ„дәәвҖқгҖӮLBSд»Ҙе…¶ејәеӨ§зҡ„жҙ»еҠӣе’Ңз»„еҗҲеј еҠӣжё—йҖҸеҲ°дәә们ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„ж–№ж–№йқўйқўпјҢдёҚж–ӯдёҺеӨ§дј—жңҖе–ңй—»д№җи§Ғзҡ„еҗ„з§Қж¶Ҳиҙ№еЁұд№җжҙ»еҠЁзҙ§еҜҶз»“еҗҲпјҢжӯЈеңЁеҲӣйҖ зқҖдёҖдёӘиҝһжҺҘе№ҝйҳ”иҖҢжҪңеҠӣеҚҒи¶ізҡ„ж–°е…ҙеёӮеңәгҖӮиҝҷдәӣеңЁдәә们зҡ„еӨҡз§Қе®ҡдҪҚз»Ҳз«ҜдёӯйҡҸеӨ„еҸҜи§ҒпјҡжҷәиғҪжүӢжңәгҖҒе№іжқҝз”өи„‘гҖҒдёӘдәәи·ҹиёӘи®ҫеӨҮгҖҒеҸҜз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮпјҲжҷәиғҪжүӢзҺҜгҖҒжҷәиғҪжүӢиЎЁгҖҒжҷәиғҪзңјй•ңпјүгҖҒжұҪиҪҰеҜјиҲӘи®ҫеӨҮгҖҒж•°з Ғзӣёжңәе’ҢдҫҝжҗәејҸз”өи„‘зӯүпјҢеҪўжҲҗдәҶйқһеёёеӨҚжқӮзҡ„вҖңж··еҗҲз©әй—ҙвҖқпјҢд№ҹеҪўжҲҗдәҶвҖңдёҖз§Қж·ұеҲ»зҡ„и®®зЁӢи®ҫзҪ®пјҢд»ҘеҸҠеҜ№з©әй—ҙзҡ„йҮҚж–°з»„еҗҲе’ҢеҲҮеүІпјҢй…ҚеҗҲзқҖеҜ№дәәзұ»зӨҫдјҡзҡ„еҲҶзұ»е’Ңзӯүзә§еҢ–д»ҘеҸҠеҜ№дәәзұ»еҺҶеҸІзҡ„зәҝжҖ§жҺ’еҲ—вҖқвҖ”вҖ”вҖңдҪҚзҪ®еӘ’дҪ“еўһеҠ дәҶжөҒеҠЁз©әй—ҙзҡ„вҖҳеҸҜиҜ»жҖ§вҖҷпјҢд»ҺиҖҢдҪҝйғҪеёӮвҖҳйҷҢз”ҹвҖҷз©әй—ҙвҖҳзҶҹжӮүеҢ–вҖҷпјӣ移еҠЁи·Ҝзәҝзҡ„вҖҳзҒөжҙ»ж ЎеҮҶвҖҷпјҢд»ҺиҖҢж”№еҸҳдәә们еңЁжөҒеҠЁз©әй—ҙдёӯзҡ„жөҒеҠЁи®ЎеҲ’пјӣзӨҫдјҡдәӨеҫҖзҡ„дё°еҜҢжҖ§пјҢд»ҺиҖҢдҪҝдәәзҡ„жөҒеҠЁжӣҙеҠ еӨҡе…ғеҢ–вҖқгҖӮиҝҮеҺ»пјҢйғҪеёӮзҡ„е№ҝеңәгҖҒе»әзӯ‘гҖҒиЎ—йҒ“гҖҒеҸӨиҝ№гҖҒе…¬еӣӯгҖҒз»ҝиҚ«гҖҒж•…еұ…д№ғиҮійғҠеҢәпјҢйғҪе……ж»ЎзқҖж•…дәӢпјҢеҪ“е®ғ们жҳ е…ҘзңјеёҳпјҢе°ұеҰӮдҪң家иө«зү№жӣјж–ҜжүҖиҜҙпјҡвҖңдәәзұ»зҡ„зңјзқӣеҸҜд»Ҙз«ӢеҚіе°Ҷи®°еҝҶжӨҚе…ҘпјҢжһ„е»әдёҖе№…ж–°з”»йқўпјҢи®Іиҝ°дёҖдёӘж–°ж•…дәӢгҖӮвҖқ然иҖҢпјҢеңЁз”өеӯҗеҜјиҲӘзҡ„жҢҮеј•дёӢпјҢвҖңе®һдҪ“з©әй—ҙйҮҢзҡ„е»әзӯ‘е’ҢпјҲиә«дҪ“дҪҚзҪ®зЎ®е®ҡдҪҶе…¶з”өеӯҗ延伸зү©еҚҙдёҚеӣәе®ҡзҡ„пјүзҪ‘з»ңз©әй—ҙйҮҢзҡ„е»әзӯ‘йҖҡиҝҮеӨҚжқӮзҡ„ж–№ејҸзӣёдә’еҸ еҠ гҖҒзј з»“гҖҒж··еҗҲвҖқпјҢи®°еҝҶиў«иҪЁиҝ№жүҖд»ЈжӣҝпјҢз”»йқўиў«зӣ®зҡ„жүҖйҒ®и”ҪпјҢж•…дәӢиў«ж¶Ҳиҙ№жүҖж·№жІЎпјҢдәәйҷ…дёҺзҫӨдҪ“дәӨжөҒеҸҳжҲҗжңүвҖңеӨҡйҮҚе…ҘеҸЈвҖқзҡ„вҖңйҡҸзқҖз”ЁжҲ·дҪҚзҪ®еҸҳеҢ–иҖҢеҸҳеҢ–зҡ„еҠЁжҖҒең°еӣҫвҖқгҖӮеңЁиҝҷеә§вҖңжҜ”зү№еҹҺеёӮвҖқдёӯпјҢвҖңеңЁз”өеӯҗз©әй—ҙйҮҢпјҢдҪ д»ҺдёҖдёӘең°ж–№еҲ°еҸҰдёҖдёӘең°ж–№пјҢйқ зҡ„дёҚжҳҜзңҹе®һзҡ„и·Ҝеҫ„пјҢиҖҢжҳҜйҖ»иҫ‘иҝһжҺҘвҖқпјҢвҖңйҮҢйқўзҡ„еұ…ж°‘жҳҜжІЎжңүе…·дҪ“еҪўжҖҒзҡ„зўҺзүҮеҢ–дё»дҪ“пјҢд»ҘдёҖзҫӨеҲ«еҗҚе’Ңд»ЈзҗҶдәәзҡ„еҪўејҸеӯҳеңЁгҖӮеҹҺеёӮйҮҢзҡ„еңәжүҖз”ұиҪҜ件иҷҡжӢҹиҖҢжҲҗпјҢдёҚжҳҜз”ЁзҹіеӨҙгҖҒжңЁеӨҙзӯүе®һдҪ“е»әйҖ гҖӮе»әзӯ‘д№Ӣй—ҙйҖҡиҝҮйҖ»иҫ‘й“ҫи·ҜзӣёиҝһпјҢжІЎжңүй—ЁпјҢжІЎжңүиө°е»ҠпјҢд№ҹжІЎжңүиЎ—йҒ“вҖқгҖӮиҝҷз§Қж—¶з©әеҺӢзј©пјҢи®©йғҪеёӮдәәеҜ№з©әй—ҙзҡ„жҠҠжҸЎиғҪеҠӣжӣҙејәдәҶпјҢдҪҶжҳҜд№ҹеҸҳеҫ—жӣҙеҠ зӣҙжҲӘдәҶеҪ“пјҢеҹҺеёӮзҡ„ж— еҗҚз»ҶиҠӮдёӯжңүзқҖж— з©·зҡ„еҗ«д№үпјҢеҸӘиғҪеӨұеҺ»дәҶзҘһз§ҳж„ҹгҖҒз©әж—·ж„ҹпјҢз”ҡиҮіеҸҳеҫ—жӣҙеҠ зҙўз„¶ж— е‘ігҖӮ2.д»Һж—Ҙеёёе…Ёж–№йқўжөёж¶ҰеҲ°ж•°еӯ—еҢ–е№іеҸ°зҡ„е®ғејӮе…ізі»еҜјиҲӘжҳҜеҪ“д»Јж•°еӯ—еҢ–зӨҫдјҡзҡ„дёҖдёӘй«ҳйў‘иҜҚжұҮпјҢдҪңдёәдёҖдёӘжҠҖжңҜжңҜиҜӯе·Із»Ҹиҝӣе…Ҙж—Ҙеёёз”ҹжҙ»пјҢе®ғж„Ҹе‘ізқҖз”өеӯҗең°еӣҫеҜ№дәә们иЎҢдёәзҡ„дёҖз§ҚеҜјиҲӘпјҢдёҚд»…жҲҗдёәдәә们еҮәиЎҢзҡ„еёёз”ЁжүӢж®өпјҢиҖҢдё”иҝҳжҲҗдёәзӨҫдјҡиЎҢдёәзҡ„дёҖдёӘз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢз”ҡиҮіжҲҗдёәзӨҫдјҡжҖ§ж јзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢвҖңдёҖдёӘз»јеҗҲгҖҒдәәдёәзҡ„иә«д»ҪеҲ¶еӣҫеӯҰйҡҸд№ӢиҜһз”ҹпјҢдәӢзү©гҖҒдәәе’ҢдәӢ件йғҪиғҪе®ҡдҪҚдәҶгҖӮеҹәдәҺдёӘдҪ“иҜҶеҲ«зҡ„еҸҜеҜ»еқҖжҖ§жңүдәҶпјҢеҠ дёҠеұӮж¬ЎеҲҶеІ”зі»з»ҹе’Ңең°еқҖи§ЈжһҗеӣҫиЎЁпјҢе Ҷж Ҳе°ұзҹҘйҒ“е…¶иҢғеӣҙеҶ…еӯҳеңЁзҡ„дёҖеҲҮвҖқгҖӮд»ҺеӨ§дј—зҡ„ж„ҹеҸ—жқҘзңӢпјҢеҜјиҲӘпјҢи®©ж—…иЎҢеҸҳеҫ—жӣҙеҠ иҪ»жқҫгҖҒиҮӘеңЁпјҢе°‘дәҶи®ёеӨҡзҡ„иҝ·и·ҜгҖҒиҝ·иҢ«пјӣи®©йғҪеёӮзң©жҷ•дёҺиҝ·иҲӘж¶ҲеӨұпјҢиҝӣдёҖжӯҘжү©еӨ§дәҶйғҪеёӮзҡ„з©әй—ҙдёҺеҸҜжҺ§иҢғеӣҙпјҢз”өеӯҗең°еӣҫеҪўжҲҗеұҸ幕з•ҢйқўпјҢвҖңең°зҗҶж•°жҚ®е’Ңжңүе…ідәӨйҖҡжөҒйҮҸзҡ„дҝЎжҒҜиў«иҪ¬жҚўдёәеҠЁжҖҒең°еӣҫпјҢдҪҝжҲ‘们иғҪеӨҹеңЁдәӨйҖҡдёӯеҜјиҲӘвҖқпјӣд№ҹжҠҠз©әй—ҙеҢ–дёәдёҚеҗҢзҡ„зү©дҪ“иҪЁиҝ№пјҢдҪҝиЎҢдәәгҖҒжұҪиҪҰгҖҒзҒ«иҪҰгҖҒиҪ®иҲ№гҖҒйЈһжңәгҖҒеҚ«жҳҹгҖҒж— дәәжңәзӯүиҝһдёәдёҖдҪ“пјҢи®©дёҮзү©дә’иҒ”жӣҙжңүдәҶж–№еҗ‘пјҢвҖңе®ғжңүеҠ©дәҺдәә们еңЁдёҖдёӘеҜ№жҲ‘们жһҒе…¶еҶ·жј ж— и§Ҷзҡ„е®Ҫе№ҝдё–з•ҢдёӯжүҫеҲ°иҮӘе·ұзҡ„дҪҚзҪ®вҖқгҖӮдҪҶжҳҜпјҢеҜјиҲӘд№ҹи®©дёҖз§ҚжўҰйӯҮжҢҘд№ӢдёҚеҺ»пјҢвҖңйҖҡиҝҮеһ„ж–ӯеҸҜйҮҸеҢ–зҡ„дҝЎжҒҜз§ҜзҙҜиҙўеҠЎеҲ©ж¶ҰвҖқгҖӮеңЁз»Ҹ典科幻е°ҸиҜҙгҖҠ2001пјҡеӨӘз©әжј«жёёгҖӢдёӯпјҢжҷәиғҪи®Ўз®—жңәеј•еҜјзқҖдәәзҡ„еӨӘз©әж—…иЎҢпјҢз”ҡиҮіжғіеҸ–д»Јдәәзұ»зӢ¬иҮӘе®ҢжҲҗжҺўзҙўд»»еҠЎгҖӮж•°еӯ—ең°еӣҫжҲҗдёәдјҠеҫ·жүҖиҜҙзҡ„вҖңе®ғејӮвҖқе…ізі»пјҢең°еӣҫеҜјиҲӘдҪңдёәе…·иә«дҪ“йӘҢзҡ„еӘ’д»ӢйҖ»иҫ‘пјҢеңЁж•°еӯ—ең°еӣҫдёӯеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳејӮпјҢвҖңдҪҝз”Ёж•°еӯ—ең°еӣҫпјҢе®һйҷ…дёҠе°ұжҳҜдёҺеҮҶе®ғиҖ…жҺҘи§ҰгҖӮдәәдёҚеҶҚйҖҡиҝҮең°еӣҫж„ҹзҹҘдё–з•ҢпјҢиҖҢжҳҜж„ҹзҹҘж•°еӯ—ең°еӣҫжң¬иә«вҖқгҖӮд»ҺиҝҮеҺ»зҡ„иҲ°иҲ№еҲ°еҗҺжқҘзҡ„дәӨйҖҡпјҢеҶҚеҲ°зҺ°еңЁзҡ„дёӘдҪ“дҪҚзҪ®еҜјиҲӘпјҢд№ғиҮіи”“延еңЁеҗ„з§ҚзҪ‘з»ңзЁӢеәҸе’ҢжҠҖжңҜеҪ“дёӯеҜ№дёӘдҪ“иҪЁиҝ№е’ҢдҪҚзҪ®зҡ„вҖңжҚ•жҚүвҖқпјҢеҜјиҲӘд»Һжңүзӣ®зҡ„зҡ„жҺ§еҲ¶пјҢејҖе§Ӣиҝӣе…ҘдёҖдёӘж— ж„ҸиҜҶзҡ„еўһејәгҖҒжҺ§еҲ¶йҳ¶ж®өпјҢз”ҡиҮіеј•еҸ‘еҜ№еҗҢдёҖж—¶з©әзҡ„ејҖеҸ‘дёҺеҲ©з”ЁпјҢеҪўжҲҗеӨ§и§„жЁЎзҡ„жҠҖжңҜзі»з»ҹпјҢз»„з»Үе’Ңдҫөе…Ҙдәә们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҖӮвҖңжҠҖжңҜеҜ№вҖҳеӯҳжңүвҖҷеҗҢж—¶е…·жңүжҸӯзӨәдҪңз”Ёе’Ңжӣҝд»ЈдҪңз”ЁгҖӮвҖқжӯЈеҰӮеӯҰиҖ…жүҖиҜ„д»·зҡ„йӮЈж ·пјҡвҖңеҪ“жҜҸдёҖз§ҚеӘ’д»Ӣиў«иҝҗз”ЁеҲ°зӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёӯж—¶пјҢе®ғе°ұдјҡеңЁеўһиҝӣзӨҫдјҡ延еұ•жҖ§зҡ„еҗҢж—¶пјҢдёәиҮӘе·ұиөўеҫ—жҹҗз§ҚзӢ¬зү№зҡ„зӨҫдјҡи§’иүІгҖӮвҖқдәәзұ»з©әй—ҙж— йҷҗе№ҝеӨ§пјҢз”ҹеӯҳеңәжҷҜдёҚж–ӯеҸҳжҚўпјҢеҜјиҲӘж—ўдҫҝеҲ©зқҖдәә们зҡ„з”ҹжҙ»пјҢд№ҹеҜ№дәә们иҝӣиЎҢжҺ§еҲ¶дёҺз»‘жһ¶пјҢвҖңеңЁиҝҷйҮҢпјҢиҪҜ件е’ҢеҜҶз Ғе…ұеҗҢз»„жҲҗдёҖйҒ“йҡҗеҪўзҡ„зј–з ҒеұҸйҡңпјҢеҲӣйҖ еҮәзү№е®ҡзҡ„зӨҫдјҡиҜӯеўғгҖҒеӣҫеғҸгҖҒж–Үжң¬е’ҢиЎЁжј”вҖқгҖӮеҜјиҲӘеңЁзЁӢејҸеҢ–зҡ„и·ҜзәҝгҖҒж”ҝзӯ–гҖҒи“қеӣҫдёӯжҳҜеҜ№дҝЎжҒҜзҡ„е……еҲҶиҺ·еҸ–е’Ңй«ҳж•ҲжҗңзҙўпјҢиҖҢвҖңжІЎжңүдҝЎжҒҜеҗ«йҮҸзҡ„и§Ҷеҹҹе°Ҷиў«йҡҗжІЎгҖӮеҜ№дәӢзү©зҡ„жөҒиҝһгҖҒеҮқи§Ҷиҝҷз§Қе№ёзҰҸзҡ„еҪўејҸпјҢе°Ҷе®Ңе…Ёи®©дҪҚдәҺеҜ№дҝЎжҒҜзҡ„зҢҺеҸ–вҖқгҖӮеңЁеӣҫеғҸж—¶д»Јзҡ„дё–з•ҢжҙӘжөҒдёӯпјҢдҝЎжҒҜеҸҳжҲҗдәҶзӣ‘жҺ§пјҢж„Ҹд№үеҸҳжҲҗдәҶж•°жҚ®пјҢдёҚж–ӯеҲ¶йҖ зқҖз„Ұиҷ‘гҖҒиҝ·иҢ«дёҺжҒҗжғ§пјҢдәә们дәҹйЎ»еҜ»жүҫзңҹе®һз©әй—ҙзҡ„иҮӘжҲ‘е®ҡдҪҚгҖӮ3.д»ҺжіӣеңЁеӘ’д»ӢдёӯвҖңи„ұеҹҹвҖқеҲ°еӨҡз»ҙз©әй—ҙдёӯвҖңеҶҚе®ҡдҪҚвҖқеҜјиҲӘвҖңжӣҫз»ҸжҳҜеӣҪ家е’Ңж°‘ж—Ҹзҡ„еҠҝеҠӣиҢғеӣҙе’ҢжҺ§еҲ¶йҖ»иҫ‘гҖӮеҲ¶еӣҫдәәеҶҚжё…жҘҡдёҚиҝҮдәҶпјҡи°Ғз»ҳеҲ¶ең°еӣҫпјҢи°Ғе°ұеҫ—еҲ°жҺ§еҲ¶жқғгҖӮд»ҠеӨ©пјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еҲ¶еӣҫе’Ңең°зҗҶе®ҡдҪҚзҡ„еә”з”Ёе’ҢжңҚеҠЎжҳҜз§ҒиҗҘе№іеҸ°пјҲиҜҙжё…жҘҡе°ұжҳҜи°·жӯҢпјүзҡ„зү№жқғвҖқгҖӮйҡҸзқҖеҗ„з§ҚеҜјиҲӘзі»з»ҹзҡ„еҸ‘еұ•е®Ңе–„пјҢеҜјиҲӘзҡ„ең°еӣҫж•°жҚ®жқҘжәҗз»јеҗҲдәҶең°йқўз…§зүҮгҖҒжӯЈе°„еҪұеғҸеӣҫгҖҒеҚ«жҳҹеҪұеғҸгҖҒж•°еӯ—й«ҳзЁӢжЁЎеһӢзӯүпјҢж—¶з©әеҸӮйҮҸзҡ„жіӣеңЁжҸҗдҫӣпјҢеӨ©ең°дёҖдҪ“еҢ–гҖҒжңҚеҠЎжіӣеңЁеҢ–жҷәиғҪеҢ–е°Ҷж—ҘзӣҠжҷ®йҒҚе’ҢзІҫз»ҶпјҢдәәзұ»е…ідәҺж—¶з©әж„ҹи§үзҡ„еҸҳеҢ–иҝҳдјҡиҝӣдёҖжӯҘеҠ еү§пјҢвҖңе®ғжүҖжҸҗдҫӣзҡ„иҷҡжӢҹеңЁеңә(virtual presence)зҡ„еҗ«д№үжҳҜпјҢе®ғе°ҶдәӨйҷ…дёӯзҡ„и·қзҰ»е’Ңж—¶й—ҙеӣ зҙ зј©еҮҸдёәйӣ¶вҖқгҖӮеҜјиҲӘеңЁе°ҪеҠӣең°еҺӢзј©з©әй—ҙжүҖеёҰжқҘзҡ„ж—¶й—ҙжҚҹиҖ—пјҢд»ҘдҫҝиҺ·еҫ—жӣҙеӨ§зҡ„й—ІжҡҮж—¶й—ҙпјҢд№ҹе°Ҷиҙ№з‘ҹж–ҜйҖҡжүҖи°“зҡ„вҖңз®—и®Ўдә«д№җдё»д№үвҖқеҸ‘жҢҘеҲ°жһҒиҮҙгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҜјиҲӘдёҚд»…жҲҗдёәйҮҚиҰҒзҡ„вҖңз©әй—ҙдёӯзҡ„еӘ’д»ӢвҖқпјҢжӣҙеҲӣйҖ дәҶж–°зҡ„вҖңеӘ’д»Ӣдёӯзҡ„з©әй—ҙвҖқпјӣе…¶дёҚд»…дҪҝж ҮзӨәзҡ„ең°ж–№жҲҗдёәвҖңеӘ’д»Ӣдёӯзҡ„ең°ж–№вҖқпјҢд№ҹеҲӣйҖ дәҶиў«ж— ж•°еӨ§дј—дҫқиө–зҡ„вҖңең°ж–№дёӯзҡ„еӘ’д»ӢвҖқпјҢжқҘжҢҮеҜјең°ж–№зҡ„з”ҹжҙ»е’ҢжңҚеҠЎдәә们зҡ„иЎҢеҠЁгҖӮжӯЈжүҖи°“пјҡвҖңдёҖж–№йқўдҪңдёәиЎҢеҠЁе…ғзҡ„еӘ’д»Ӣж”№йҖ зқҖиЎҢеҠЁиҖ…жүҖз”ҹжҙ»зҡ„зҺҜеўғпјҢеҸҰдёҖж–№йқўиЎҢеҠЁиҖ…д№ҹиў«еҚ·е…Ҙж–°зҡ„зҪ‘з»ңгҖҒжҺҘеҸ—жҹҗз§Қзү№е®ҡзҡ„еӘ’д»ӢеҢ–еҪўжҖҒгҖӮжҚўиЁҖд№ӢпјҢеӘ’д»Ӣж—ўеңЁеұһдәҺе®ғзҡ„з©әй—ҙдёӯеҸ‘еұ•пјҢеҸҲеҲӣйҖ зқҖиҝҷдәӣз©әй—ҙгҖӮвҖқйҡҸзқҖдәәзұ»дәӨеҫҖз©әй—ҙзҡ„жү©еӨ§гҖҒеҹҺеёӮзҡ„жү©е®№д»ҘеҸҠдә’еҠЁж—ҘзӣҠж–№дҫҝпјҢеңЁе…ЁзҗғеҢ–гҖҒзҪ‘з»ңеҢ–зҡ„зӨҫдјҡиҜӯеўғдёӯпјҢзӨҫдјҡз©әй—ҙз»“жһ„зҡ„ж”№еҸҳйҖ жҲҗдәҶдё»дҪ“е®һи·өж–№ејҸе’Ңжҙ»еҠЁж—¶з©әзҡ„еҶ…еңЁж”№еҸҳпјҢеҗүзҷ»ж–ҜеңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠжҸҗеҮәдәҶвҖңи„ұеҹҹвҖқзҡ„жҰӮеҝөпјҡвҖңе°ҶзӨҫдјҡе…ізі»д»ҺеҪјжӯӨдә’еҠЁзҡ„ең°еҹҹжҖ§жғ…еўғдёӯвҖҳи„ұзҰ»еҮәжқҘвҖҷпјҢ并з©ҝи¶ҠдёҚзЎ®е®ҡзҡ„ж—¶з©әиҢғеӣҙиҖҢеҫ—еҲ°йҮҚжһ„гҖӮвҖқжӯЈжҳҜзҺ°д»Јдәәе№ҝжіӣзҡ„з»ҸжөҺжҙ»еҠЁгҖҒи·Ёең°еҹҹзҡ„жөҒйҖҡгҖҒи·ЁзӨҫдјҡзҡ„дәӨжөҒпјҢвҖңдҫқжүҳдәӨеҫҖзҡ„зҪ‘з»ңеҢ–пјҢиҗҘиҝҗзҡ„з¬ҰеҸ·еҢ–пјҢз®ЎзҗҶзҡ„ж•°жҚ®еҢ–пјҢжғ…жҷҜзҡ„иҷҡжӢҹеҢ–пјҢе®һзҺ°зқҖз”ҹдә§зҡ„е…ЁзҗғеҢ–пјҢеёӮеңәзҡ„дё–з•ҢеҢ–пјҢжңҚеҠЎзҡ„е…ЁеҹҹеҢ–вҖқпјҢеҜјиҮҙдәҶдәә们еңЁдёҚеҗҢзҡ„ж—¶з©әе…ізі»дёӯз©ҝжўӯпјҢеҖҹеҠ©ж•°еӯ—жҠҖжңҜгҖҒе°„йў‘иҜҶеҲ«жҠҖжңҜгҖҒе®ҡдҪҚжҠҖжңҜиҖҢеҜ№иҮӘжҲ‘иҝӣиЎҢвҖңеҜјиҲӘвҖқпјҢеңЁйҷҢз”ҹзҡ„еҹҺеёӮдёӯиЎҢиө°пјҢеңЁвҖңжіӣеңЁвҖқзҡ„зҪ‘з»ңз©әй—ҙдёӯзӣёйҖўпјҢжқҘе®һзҺ°иҮӘжҲ‘зҡ„вҖңеҶҚе®ҡдҪҚвҖқгҖӮеӣ жӯӨпјҢйҖҡиҝҮвҖңеҶҚе®ҡдҪҚвҖқдёҚд»…е®һзҺ°дәҶж—¶з©әзҡ„зү©зҗҶ秩еәҸзҡ„йҮҚж–°зЎ®и®ӨпјҢд№ҹе®һзҺ°дәҶзӨҫдјҡвҖ”жҠҖжңҜ秩еәҸзҡ„еҚҸи°ғпјҢжӣҙж”№еҸҳзқҖдәәзҡ„иҮӘжҲ‘ж„ҹзҹҘе’ҢзҺҜеўғж„ҹзҹҘпјҢйҖҸйңІзқҖдёҖзі»еҲ—еӨҚжқӮзҡ„з»ҸжөҺгҖҒзӨҫдјҡгҖҒж”ҝжІ»гҖҒж–ҮеҢ–иЎҢдёәе’Ңж„Ҹд№үпјҢвҖңе®Ңе…Ёе……ж–ҘзқҖж„ҸиҜҶеҪўжҖҒзҡ„иЎЁзҺ°вҖқгҖӮеҪ“д»Ҡзү©зҗҶз©әй—ҙзҡ„иЈӮеҸҳпјҢйғҪеёӮз©әй—ҙзҡ„йҮҚжһ„пјҢдҝЎжҒҜз©әй—ҙзҡ„иҒҡеҸҳпјҢеҲ¶йҖ дәҶж— ж•°зҡ„еңәжҷҜпјҢеҜјиҮҙдәҶдёӘдҪ“еңЁз©әй—ҙдёӯзҡ„ж— жүҖйҖӮд»ҺпјҢвҖңеҶҚе®ҡдҪҚвҖқжҲҗдёәдәәзұ»еңЁдёҚеҗҢеңәжҷҜд№Ӣй—ҙз©ҝи¶Ҡе’Ңз”ҹеӯҳзҡ„йҮҚиҰҒжүӢж®өгҖӮйҡҸзқҖеӘ’д»ӢжҠҖжңҜзҡ„еҸ‘еұ•пјҢдәәзұ»иҝӣе…ҘеңәжҷҜж—¶д»ЈпјҢйҡҸж—¶еңЁдёҚеҗҢзҡ„еңәжҷҜд№Ӣй—ҙйҡҸж„ҸеҲҮжҚўгҖӮйқўеҜ№зҺ°е®һзҡ„еҝҷзўҢз”ҹжҙ»пјҢдәәзұ»йңҖиҰҒеҮҶзЎ®е®ҡдҪҚе’ҢжҠөиҫҫпјӣйқўеҜ№зҪ‘з»ңз©әй—ҙзҡ„з№ҒжқӮпјҢдәәзұ»д№ҹйңҖиҰҒзҪ‘з»ңеҜјиҲӘзҡ„еҶҚж¬Ўеё®еҠ©пјҢд»ҘйҳІеңЁдҝЎжҒҜзҡ„й»‘жҙһдёӯиҝ·еӨұгҖӮеңЁд»ҠеӨ©зҡ„ж•°еӯ—дё–з•ҢдёӯпјҢдәә们иЎҢ驶еңЁж— йҷҗ延伸зҡ„вҖңж•°еӯ—й«ҳйҖҹе…¬и·ҜвҖқзҪ‘з»ңдёҠпјҢйңҖиҰҒй—ЁжҲ·еҜјиҲӘиҺ·еҸ–еҹәжң¬зҡ„з”ҹеӯҳжҠҖиғҪдёҺзҹҘиҜҶпјҢеҜјиҲӘе·Із»ҸжҲҗдёәдёҖдёӘж–ҮеҢ–йҡҗе–»еӯҳеңЁдәҺдәәзұ»з”ҹжҙ»зҡ„ж–№ж–№йқўйқўгҖӮиҖҢеңЁеҹҺеёӮеҜјиҲӘиҝҗз”ЁдёӯпјҢеҹҺеёӮзҡ„ең°зӮ№йғҪеҸҳжҲҗдәҶдёҖдёӘдёӘзҡ„дҪҚзҪ®еқҗж ҮпјҢеҸҳжҲҗдәҶдёҖз§Қз”өеӯҗж Үи®°пјҢвҖңеңЁжҲ‘们жүҖзҶҹжӮүзҡ„гҖҒжңүзү№е®ҡз©әй—ҙзҡ„гҖҒеҗҢжӯҘзҡ„еҹҺеёӮз”ҹжҙ»ж–№ејҸдёӯпјҢжҜҸ件дәӢжғ…зҡ„еҸ‘з”ҹйғҪжңүж—¶й—ҙе’Ңең°зӮ№вҖқпјҢиҝҷз§Қж Үи®°жҲҗдёәиҮӘе·ұзҡ„иҝҗеҠЁж•°жҚ®пјҢе®һж—¶иў«и®°еҪ•еҸҲеҝ«йҖҹиў«йҒ—еҝҳгҖӮеӣ жӯӨпјҢйҡҸзқҖдәә们еҖҹеҠ©з”өеӯҗеӘ’д»Ӣе®һзҺ°еҜ№з©әй—ҙзҡ„и¶…и¶ҠпјҢдёҚд»…дәә们зҡ„з”ҹе‘ҪдҪ“еҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–пјҢе°ұиҝһдәә们дёҺеҹҺеёӮж—¶з©әгҖҒиҮӘ然еҫӢд»Өзҡ„иҠӮеҘҸе…ізі»д№ҹеҸ‘з”ҹдәҶж”№еҸҳгҖӮз”өеӯҗеҜјиҲӘе’ҢжүӢжңәгҖҒи§Ҷйў‘еҪ•еғҸжңәгҖҒжҷәиғҪз©ҝжҲҙи®ҫеӨҮзӯүпјҢж— зјқиҝһжҺҘиҖҢжҲҗдёҖдёӘйӣҶжҲҗзі»з»ҹпјҢз”ҡиҮіжҠҠдәәеҸҳжҲҗдәҶвҖңз”өеӯҗдәәвҖқпјҢвҖңжҠҠе®ғ们иҝһжҺҘеҲ°е…Ёзҗғж•°еӯ—зҪ‘з»ңдёӯеҺ»зҡ„ж— зәҝиә«дҪ“зҪ‘вҖқпјҢз”өеӯҗдәәвҖңеҸҜд»ҘйҮҚжһ„пјҢд№ҹеҸҜд»Ҙж— йҷҗ延伸вҖқгҖӮиҝҷж ·пјҢеҪ“дәәе’Ңж— зәҝдё–з•ҢгҖҒз”өеӯҗз©әй—ҙеҜҶеҲҮиҒ”зі»зҡ„ж—¶еҖҷпјҢд№ҹж”№еҸҳдәҶдәә们вҖңеұ…дҪҸвҖқе’ҢвҖңж—…иЎҢвҖқзҡ„ж„Ҹд№үпјҢдәәжҲҗдәҶзҺҜеўғзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢжҲҗдёәз”өеӯҗз©әй—ҙзҡ„дёҖдёӘвҖңж ҮиҜҶвҖқпјҢдәәдёҺд»–дәәзҡ„вҖңе·®ејӮвҖқд№ҹеңЁз”өеӯҗз©әй—ҙдёӯиў«йҮҚжһ„гҖӮеҪ“дәә们еңЁеҹҺеёӮдёӯжј«жёёпјҢз”өеӯҗи®°еҪ•з°ҝи®°еҪ•е…¶иЎҢеҠЁи·ҜзәҝпјҢеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„ең°еӣҫиҪҜ件жҢҮзӨәеӣһеҺ»зҡ„ж–№еҗ‘пјҢеҜјеј•дәә们иҝӣе…Ҙеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„ж¶Ҳиҙ№еңәжүҖпјҢиҖҢжҜҸдёҖдёӘе·Ҙе…·зҡ„дҪҝз”ЁиҖ…йғҪеңЁе®Ңе–„иҮӘе·ұиҝҗеҠЁжҲ–ж„ҹи§үзҡ„еҷЁе®ҳпјҢжҲ–иҖ…ж¶ҲйҷӨеҷЁе®ҳеҠҹиғҪзҡ„йҷҗеҲ¶гҖӮеӣӣгҖҒж–ҮеҢ–йҖ»иҫ‘пјҡеҜјиҲӘе»әжһ„ж–°иҜӯеўғгҖҒж–°ж„ҹи§үзҡ„ж–ҮеҢ–еҠЁеҠӣ д»ҺжңҖеҲқзҡ„еҜјиҲӘе·Ҙе…·еҲ°д»ҠеӨ©еӨҚжқӮзҡ„еҜјиҲӘзі»з»ҹпјҢдёҚж–ӯжӢ“еұ•зқҖдәәеҜ№дәҺж•ҙдёӘдё–з•Ңз©әй—ҙе®Ҹи§Ӯе’Ңеҫ®и§Ӯзҡ„и®ӨзҹҘпјҢдё°еҜҢзқҖе…Ёзҗғең°зҗҶзҹҘиҜҶпјҢеҪўеЎ‘зқҖдё–з•Ңз©әй—ҙеҪўиІҢгҖӮжӯЈеҰӮең°зҗҶеӯҰ家е”җжҷ“еі°жүҖиҜҙпјҡвҖңдҫқжүҳж–°зҡ„е…Ёзҗғең°зҗҶи§ӮпјҢиҖҢе°Ҷж•ҙдёӘдәәж–Үз©әй—ҙж—¶й—ҙеҢ–гҖҒеҺҶеҸІеҢ–гҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢдәҶи§ЈеҜјиҲӘжҳҜеҰӮдҪ•еңЁд»ҠеӨ©зҡ„дә’иҒ”дә’йҖҡиҜӯеўғдёӯеҸ‘з”ҹж·ұеұӮж¬Ўзҡ„жј”еҸҳгҖҒдәӨдә’дёҺжё—йҖҸзҡ„пјҢжӣҙйңҖиҰҒжҖқиҖғе’Ңеү–жһҗж”Ҝж’‘иҝҷдёҖиҝҮзЁӢзҡ„ж–ҮеҢ–йҖ»иҫ‘гҖӮ1.дҪңдёәеҺҶеҸІе’ҢзҺ°е®һдәӨз»Үзҡ„ж–°ж–ҮеҢ–иҜӯеўғеҲ—з»ҙВ·жӣјиҜәз»ҙеҘҮиҜҙпјҡвҖңж•°еӯ—еӘ’д»ӢпјҲdigitalmediaпјүж”№еҸҳдәҶеӘ’д»ӢйҖ»иҫ‘пјҲlogic of mediaпјүгҖӮвҖқд»ҠеӨ©пјҢеҸҜзј–зЁӢзҡ„еҜјиҲӘжҠҖжңҜжӯЈеңЁжҲҗдёәиө„жң¬гҖҒеӣҪ家е’Ңе…¬дј—жқғеҠӣзҡ„з«һжҠҖеңәпјҢд»Ӣе…ҘдҝЎжҒҜгҖҒзҹҘиҜҶгҖҒж„Ҹд№үзҡ„дј ж’ӯдёӯпјҢжӯЈеңЁеЎ‘йҖ зқҖдәә们зҡ„и§ӮеҝөгҖӮеҜ№дәҺиҝҷз§ҚжҠҖжңҜж”ҝжІ»пјҢжҲ‘们иҰҒе…іжіЁе…¶дҪңдёәе№іеҸ°зҡ„вҖңж–ҮеҢ–вҖ”зӨҫдјҡйҖ»иҫ‘вҖқгҖӮжӯЈеҰӮеҪјеҫ—ж–ҜжүҖиҜҙпјҡвҖңе’ҢеӨ©ж–ҮеҜјиҲӘжҠҖжңҜдёҖж ·пјҢеҗ„з§Қе……ж»Ўз¬ҰеҸ·зҡ„дәәйҖ зү©пјҲartifactsпјүйғҪж—©е·ІжҲҗдёәдәәзұ»йҮҚиҰҒзҡ„з”ҹеӯҳзҺҜеўғгҖӮдәәзұ»е…·жңүзҡ„еҗ„з§ҚиғҪеҠӣвҖ”вҖ”иҲӘиЎҢгҖҒзҮғзғ§е’Ңд№ҰеҶҷзј–ж’°вҖ”вҖ”дёҖиө·йғҪжһ„жҲҗдәҶжҲ‘们жңҖдёәйҮҚиҰҒзҡ„ж–ҮеҢ–жҠҖиүәгҖӮвҖқеҖҹеҠ©дәҺз”өеӯҗеҜјиҲӘпјҢдәәзұ»еҜ№еҹҺеёӮзҡ„ж„ҹзҹҘејҖе§ӢеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–пјҢејҖе§Ӣз”Ёж–°зҡ„ж–№ејҸе’Ңж–°зҡ„жҖқз»ҙдәҶи§Је’Ңе»әжһ„еҹҺеёӮгҖӮеҹҺеёӮзҗҶи®ә家еҮҜж–ҮВ·жһ—еҘҮжӣҫз»ҸжҸҗеҮәвҖңеҹҺеёӮж„ҸиұЎвҖқзҡ„жҰӮеҝөпјҢи®Өдёәдәәзҡ„и®ӨзҹҘе’ҢеӨ§и„‘дёӯзҡ„еҹҺеёӮеҝғзҗҶең°еӣҫзӣёиҒ”зі»пјҢдәәеҜ№еҹҺеёӮзҡ„и®ӨеҗҢдёҺвҖңеҹҺеёӮж„ҸиұЎвҖқжңүзқҖеҜҶеҲҮе…ізі»гҖӮдҪҶжҳҜпјҢвҖңеҜ№дәҺжҲ‘们иҝҷз§Қдәәе·ҘжҷәиғҪз”өеӯҗдәәжқҘиҜҙпјҢеңЁиЎ—йҒ“дёҠз©ҝиЎҢе’ҢиҺ·еҫ—еҹҺеёӮиө„жәҗзҡ„иғҪеҠӣ并дёҚйғҪеңЁжҲ‘们зҡ„еӨҙи„‘дёӯгҖӮжҲ‘们и¶ҠжқҘи¶Ҡдҫқиө–жҲ‘们зҡ„з”өеӯҗ延伸и®ҫеӨҮвҖ”вҖ”жҷәиғҪжұҪиҪҰгҖҒжүӢжҢҒиЈ…зҪ®д»ҘеҸҠз”ұз”өеӯҗе®ҡдҪҚзі»з»ҹжҸҗдҫӣзҡ„йҡҗеҪўең°ж ҮвҖ”вҖ”еңЁеҹҺеёӮдёӯдёәжҲ‘们жҢҮеј•ж–№еҗ‘пјҢиҺ·еҸ–е’ҢеӨ„зҗҶжҲ‘们еҜ№зҺҜеўғзҡ„зҹҘиҜҶпјҢжҠҠжҲ‘们еёҰеҲ°жғіеҺ»зҡ„ең°ж–№вҖқгҖӮиҖҢеңЁиҝҷдёӘзі»з»ҹзҡ„иғҢеҗҺпјҢеҜјиҲӘж—ўжңүзқҖжҢҮжҳҺж–№еҗ‘зҡ„еҹәжң¬еҺҶеҸІйҖ»иҫ‘пјҢд№ҹиһҚе…ҘеҜ№еӣҪж—Ҹз©әй—ҙгҖҒзӨҫдјҡз©әй—ҙгҖҒдёӘдҪ“з©әй—ҙж–°зҡ„еҸ‘еұ•йңҖиҰҒпјҢжҲҗдёәеҺҶеҸІе’ҢзҺ°е®һдәӨз»Үзҡ„еӘ’д»Ӣж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒзі»з»ҹгҖӮеҜјиҲӘеңЁж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯзҡ„еә”з”ЁпјҢжҳҜеә”еҜ№д»ҠеӨ©ж—ҘзӣҠжү©еӨ§зҡ„з©әй—ҙгҖҒж—ҘзӣҠйў‘з№Ғзҡ„иә«дҪ“вҖң移еҠЁжҖ§вҖқд»ҘеҸҠж—ҘзӣҠеӨҚжқӮзҡ„дј ж’ӯзі»з»ҹжүҖеҝ…然еҸ‘з”ҹзҡ„з»“жһңгҖӮеҶӣдәӢзҡ„иҝҗз”ЁпјҢеҜ№иҪ®иҲ№гҖҒйЈһжңәзӯүдәӨйҖҡе·Ҙе…·зҡ„еҜјиҲӘпјҢиҝӣе…Ҙж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„еҜјиҲӘеұӮйқўпјҢеұ•зӨәзқҖйғҪеёӮз©әй—ҙзҡ„е·ЁеӨ§еҸҳеҢ–гҖӮвҖңдәә们жңүеӨ§йҮҸзҡ„ж—¶й—ҙжҳҜеңЁж„ҹеҸ—иә«дҪ“д»ҘеӨ–зҡ„дёңиҘҝпјҢ并дёҺе®ғ们жү“дәӨйҒ“пјҢиҝҷдҫҝжһҒеӨ§ең°е»¶дјёдәҶ他们з”ҹжҙ»еёёи§„зҡ„иҢғеӣҙгҖӮвҖқе°Өе…¶жҳҜеңЁеҪ“д»ЈпјҢвҖңд»Ҙи®Ўз®—жңәиҒ”зҪ‘гҖҒ移еҠЁз”өиҜқгҖҒдҝЎжҒҜеӨ„зҗҶз»Ҳз«ҜзӯүжҠҖжңҜжүӢж®өз»„з»Үиө·жқҘзҡ„зҪ‘з»ңпјҢе…¶иҷҡжӢҹе’Ңд»ҝзңҹеҠҹиғҪеҸҜд»Ҙжү“з ҙиҷҡдёҺе®һзҡ„з©әй—ҙз•ҢзәҝпјҢиһҚйҖҡдё»дҪ“жҷәиғҪдёҺдәәе·ҘжҷәиғҪзҡ„е…ізі»пјҢе…·жңүеҢ–еӨ–дәҺеҶ…е’ҢеҢ–еҶ…дәҺеӨ–иҝҷж ·дёҖз§ҚдҪҝдё»дҪ“дёҺзҺҜеўғеӨ„дәҺвҖҳж— й—ҙвҖҷзҠ¶жҖҒзҡ„з©әй—ҙйӯ”еҠӣвҖқгҖӮдәә们еҫҲе®№жҳ“еңЁдҝЎжҒҜзҲҶзӮёгҖҒз©әй—ҙеҶ…зҲҶзҡ„жҙӘжөҒдёӯеӨұеҺ»ж–№еҗ‘пјҢиҝ·еӨұиҮӘе·ұпјҢеҜјиҲӘжҲҗдёәвҖңиҷҡжӢҹз©әй—ҙвҖқзҡ„йҮҚиҰҒиҝӣе…Ҙи·Ҝеҫ„гҖӮд»Һжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠжқҘи®ІпјҢвҖңдҝЎжҒҜй«ҳйҖҹе…¬и·ҜвҖқзҡ„з§°и°“пјҢе®һйҷ…дёҠе·Із»Ҹдёәж•°еӯ—вҖңеҜјиҲӘвҖқеҹӢдёӢдәҶжңӘеҚңе…ҲзҹҘзҡ„дёҖ笔гҖӮдҝқзҪ—В·иҺұж–ҮжЈ®и®ӨдёәпјҢжҲ‘们зҡ„ж—¶д»ЈеҮәзҺ°вҖңдҝЎжҒҜи¶…иҪҪвҖқпјҢйңҖиҰҒжҢҒз»ӯејҖеҸ‘дҝЎжҒҜеҜјиҲӘжҠҖжңҜпјҢејҖеҸ‘еҮәвҖңжңүж•Ҳзҡ„еҜјиҲӘзӯ–з•ҘвҖқгҖӮдҪңдёәж•°еӯ—иө„жң¬дё»д№үйҮҚиҰҒдёҖзҺҜзҡ„еҜјиҲӘзі»з»ҹпјҢжҳҜдҝЎжҒҜзі»з»ҹгҖҒе®ҡдҪҚзі»з»ҹгҖҒиҪҪдҪ“зі»з»ҹзӯүзҡ„иһҚеҗҲпјҢ继жүҝдәҶеҺҶеҸІеҸ‘еұ•пјҢд№ҹжҡ—еҗҲдәҶзҺ°е®һйңҖиҰҒпјҢжӣҙдёҺдё–з•Ңзҡ„з©әй—ҙдё»е®°е’ҢеҲҶй…ҚеҜҶеҲҮзӣёе…ігҖӮеңЁдё№В·еёӯеӢ’зңӢжқҘпјҢиҝҷжһ„жҲҗдәҶд»ҠеӨ©зҡ„вҖңдҝЎжҒҜең°зјҳж”ҝжІ»вҖқпјҢд№ҹжҲҗдёәеҜјиҲӘеӘ’д»Ӣж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒж— жі•еӣһйҒҝзҡ„иҜқйўҳпјҢвҖңдёҚи®әеңЁзӨҫдјҡиҢғз•ҙиҝҳжҳҜең°зҗҶиҢғз•ҙпјҢеҲ©ж¶ҰжңҖеӨ§еҢ–иҝҷдёҖй•ҝжңҹзҡ„иө„жң¬дё»д№үж¬ІжңӣгҖҒжҲҗжң¬ж•ҲзӣҠе’ҢеҠіеҠЁжҺ§еҲ¶иҝҷдәӣжңҖеҹәжң¬зҡ„иө„жң¬дё»д№үйҖ»иҫ‘дёҚд»…жҢҒз»ӯеҸ‘еұ•иҖҢдё”еҫ—еҲ°дәҶжһҒеӨ§зҡ„延伸вҖқгҖӮжңүеӯҰиҖ…з”ҡиҮіи®ӨдёәпјҡвҖңеҚ°еҲ·ж—¶д»Је’Ңдә’иҒ”зҪ‘ж—¶д»Ј/зӨҫдәӨеӘ’дҪ“ж—¶д»Јзҡ„еҜјиҲӘйғҪе…·жңүе…¬е…ұжҖ§пјҢеүҚиҖ…жҳҜд»ҘеӣҪ家дёәдё»еҜјзҡ„е…¬е…ұжҖ§пјҢеҗҺиҖ…жҳҜд»ҘдјҒдёҡдёәдё»еҜјзҡ„е…¬е…ұжҖ§пјӣеүҚиҖ…жҳҜж”ҝжІ»йҖ»иҫ‘пјҢеҗҺиҖ…жҳҜеёӮеңәйҖ»иҫ‘гҖӮвҖқзү©зҗҶдёҺиҷҡжӢҹз©әй—ҙзҡ„жқӮдәӨпјҢжӯЈеңЁеҲӣйҖ еҮәеҜјиҲӘжӣҙеӨ§зҡ„еӯҳеңЁз©әй—ҙпјҢд№ҹжҲҗдёәдҝЎжҒҜж—¶д»Јж–°ең°зҗҶзҺҜеўғзҡ„жһ„жҲҗж–№ејҸпјҢжӯЈеңЁжҲҗдёәдә’иҒ”дә’йҖҡзҡ„еӘ’д»Ӣж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒйҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮеҗҢж—¶пјҢдәә们иҰҒжӣҙжё…йҶ’ең°и®ӨиҜҶеҲ°пјҢвҖңж”ҜжҢҒиҝҷдәӣеӘ’дҪ“вҖҳзӨҫдјҡвҖҷеҪўиұЎзҡ„规иҢғе’Ңд»·еҖји§Ӯд»Қйҡҗи—ҸеңЁе№іеҸ°зҡ„жҠҖжңҜз»“жһ„дёӯвҖқгҖӮ2.дҪңдёәж”№еҸҳж—¶д»Јж„ҹи§үз»“жһ„зҡ„и§Ҷи§үеҠЁеҠӣеңЁзҗҶжҖ§еҢ–гҖҒ科еӯҰеҢ–гҖҒзҘӣйӯ…еҢ–зҡ„ж—¶д»ЈйҮҢпјҢзӨҫдјҡзҡ„еҗ„ж–№йқўйғҪеңЁвҖңеҠ йҖҹвҖқпјҢжҠҖжңҜи®ҫж–ҪдҪңдёәиҝҷдәӣжқЎд»¶зҡ„зү©иҙЁжҖ§иЎЁеҫҒе°ұдјҡеҸ‘жҢҘеҪұе“ҚеҠӣпјҢдҪҝз”ЁиҖ…е’ҢзӨҫдјҡеҝ…йЎ»йҖӮеә”е®ғгҖӮдёәдәҶйҒҝе…ҚзӨҫдјҡзҡ„еӨұеәҸпјҢйңҖиҰҒдёҚж–ӯең°з”ҹдә§еҗ„з§Қ规еҲҷгҖҒи§„з« пјҢжҢүз…§дёҖдәӣзӣ®зҡ„иҝӣиЎҢвҖңеҜјиҲӘвҖқгҖӮвҖңз¬ҰеҸ·гҖҒж Үеҝ—е’ҢдҝЎеҸ·еңЁдәәзұ»з»ҸйӘҢдёӯзҡ„зӣёдә’дәӨз»ҮеҲӣйҖ еҮәеӨҚжқӮе’Ңж··еҗҲзҡ„ең°ж–№ж„ҹгҖӮдёҚи®әжҳҜдәәеҜ№ең°ж–№зҡ„дәІиә«дҪ“йӘҢпјҢиҝҳжҳҜйҖҡиҝҮеӘ’д»Ӣзҡ„й—ҙжҺҘе’ҢиҷҡжӢҹдҪ“йӘҢпјҢйғҪзҰ»дёҚејҖе®ғ们зҡ„дҪңз”ЁгҖӮвҖқеңЁд»ҠеӨ©иҝҷж ·дёҖдёӘзӨҫдјҡзү©иҙЁиҙўеҜҢжҖҘеү§иҶЁиғҖзҡ„ж—¶д»ЈпјҢе·ҘдёҡеҢ–гҖҒеҹҺеёӮеҢ–еёҰжқҘдәҶж–ҮжҳҺзҡ„еҝ«йҖҹзҺ°д»ЈеҢ–пјҢдёәдәҶдёҚеңЁйғҪеёӮз©әй—ҙзҡ„жҖҘйҖҹжү©еј дёӯиҝ·еӨұпјҢжүҖдҫқйқ зҡ„еҸӘиғҪжҳҜвҖңеҜјиҲӘвҖқгҖӮвҖңж–°зҡ„жҠҖжңҜиғҪеҠӣдёҚзҹҘдёҚи§үең°й—Ҝе…ҘдәҶзҺ°д»Ҡзҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸд№ӢдёӯвҖқпјҢеҜјиҲӘејҘжј«еңЁзӨҫдјҡз”ҹжҙ»зҡ„еҗ„ж–№йқўпјҢдҪңдёәж•°еӯ—еҢ–зӨҫдјҡзҡ„дёҖз§ҚжҠҖжңҜиЎЁиҫҫж Үеҝ—зқҖеҗҺзҺ°д»ЈйғҪеёӮдәәзҡ„дёҖз§ҚзІҫзҘһзҠ¶жҖҒпјҢдёҚзҹҘдёҚи§үжҲҗдёәдәә们ж„ҹи§үз»“жһ„зҡ„з»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢеҪұе“ҚзқҖдәә们зҡ„зӨҫдјҡи®ӨзҹҘе’Ңжғ…ж„ҹиЎЁиҫҫгҖӮеңЁеҪ“д»ЈзӨҫдјҡпјҢж—¶з©әдҝЎжҒҜжҳҜдҝЎжҒҜзӨҫдјҡжңҖжңүд»·еҖјзҡ„дё»дҪ“гҖӮе°Өе…¶жҳҜеңЁж•°еӯ—зӨҫдјҡзҡ„жһ„е»әеҪ“дёӯпјҢж—¶з©әжҳҜж•°еӯ—еҢ–зӨҫдјҡе»әжһ„зҡ„еҹәзЎҖиҰҒзҙ пјҢд№ҹжҳҜдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„е·Ҙе…·дёҺжүӢж®өпјҢжӣҙжҳҜжү“ејҖжҷәиғҪеҢ–е®қеә“зҡ„й’ҘеҢҷгҖӮеҜјиҲӘжҳҜдәәзұ»еҜ№з©әй—ҙзҡ„дёҖз§Қжӣҙй«ҳз»ҙеәҰгҖҒжӣҙеӨҚжқӮзҡ„дёҖз§ҚжҺ§еҲ¶е’ҢеҲ©з”ЁпјҢд№ҹжҳҜдәәзұ»еҜ№дё–з•Ңз©әй—ҙеҫҒжңҚзҡ„дёҖз§ҚдҪ“зҺ°пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қж–°еҸ‘жҳҺзҡ„и§Ҷи§үиҜӯиЁҖпјҢвҖңеӣҙз»•еңЁжҲ‘们еӣӣе‘ЁпјҢе®ғиЎЁиҝ°зқҖдёҖз§ҚжЁЎеһӢпјҢдёҖз§Қе…ідәҺзӨҫдјҡеҰӮдҪ•дҪ“йӘҢгҖҒж„ҹзҹҘгҖҒиҜ„д»·дёҺиЎҢдёәзҡ„жҢҮеҚ—пјҢдёҖз§ҚжҢҮеј•жҖ§зҡ„зЁӢеәҸвҖқгҖӮеҜјиҲӘд№ҹжҲҗдёәдёҖз§ҚеҸҜдәӨжөҒгҖҒеҸҜжІҹйҖҡгҖҒдёҚеҸҳеҪўзҡ„вҖңжөҒеҠЁдҪ“вҖқпјҢе®һзҺ°дәҶеҹәзү№еӢ’жүҖиҜҙзҡ„вҖңи§Ҷи§үзҡ„дёҖиҮҙжҖ§вҖқпјҢз”ҡиҮіжҲҗдёәдёҖз§ҚеӯҰиҖ…们жүҖиҜҙзҡ„еҒ¶з”ҹе·ЁеһӢз»“жһ„пјҲaccidental megastractureпјүзҡ„вҖңе№іеҸ°вҖқпјҢд№ҹеҸ«вҖңе Ҷж ҲвҖқпјҲStackпјүпјҢ并具жңүвҖңеҸҜзј–зЁӢжҖ§гҖҒйҡҗеҢҝжҖ§е’Ңдё»жқғвҖқгҖӮвҖңе Ҷж ҲеңЁеӨҡеұӮж¬ЎгҖҒеӨҡз»ҙеәҰдёҠиө·дҪңз”ЁпјҢи°ғиҠӮе’ҢйҮҚеҶҷж–°еһӢдё»жқғзҡ„йҖ»иҫ‘гҖҒеҠЁеҠӣеӯҰе’Ңе®һи·өпјҢиҪҜ件еңЁж–°еһӢдё»жқғйҮҢиө·е…ій”®жҖ§дҪңз”ЁпјҢиҝҷз§Қдё»жқғжҳҜиҮӘжҲ‘жҲ–дёӘдәәзҡ„дё»жқғпјҢеҗҢж—¶еҸҲжҳҜзӨҫдјҡгҖҒз»ҸжөҺгҖҒж–ҮеҢ–е’Ңж”ҝжІ»дё»жқғгҖӮвҖқвҖңжңүдәӣеҸ‘жҳҺвҖ”вҖ”йҖҸи§ҶгҖҒжҠ•еҪұгҖҒең°еӣҫгҖҒиҲӘжө·ж—Ҙеҝ—зӯүвҖ”вҖ”еҸҜд»Ҙе®һзҺ°дёҚеҸ—еҸҳиҙЁзҡ„иҪ¬иҜ‘пјҢеҸӘжңүйқ иҝҷдәӣеҸ‘жҳҺе»әз«Ӣиө·зҡ„еҸҢеҗ‘иҒ”зі»жүҚиғҪд»Өиҝҷз§ҚеңЁеңә/зјәеёӯжҲҗдёәеҸҜиғҪгҖӮвҖқеҜ№дәҺеҜјиҲӘжқҘиҜҙпјҢе…¶дҪңдёәе№іеҸ°вҖңе’ҢзӨҫдјҡе®һи·өзҡ„жһ„е»әжҳҜзӣёдә’зҡ„вҖқпјҢдёҚд»…жҸӯзӨәдәҶең°зҗғжқ‘зҡ„еӯҳеңЁпјҢи®©йҒҘиҝңзҡ„и·қзҰ»гҖҒжңӘзҹҘзҡ„жҒҗжғ§еҸҳеҫ—жӣҙеҠ е®№жҳ“жҠҠжҸЎпјҢеўһејәдәҶдәәзұ»дҪңдёәжҺ§еҲ¶иҖ…зҡ„дҝЎеҝғпјҢиҖҢдё”жӣҝд»ЈдәҶдәәзұ»еҜ№жңӘзҹҘдё–з•Ңзҡ„жҺўеҜ»пјҢи®©еҜ№з©әй—ҙзҡ„ж„ҹзҹҘеҸҳеҫ—жӣҙеҠ зӣҙжҺҘпјҢеҪўжҲҗвҖңж—¶з©әеҺӢзј©вҖқгҖӮжӯЈеҰӮжңүеӯҰиҖ…жҢҮеҮәпјҡвҖңйқўеҜ№иөһеҠ©иҖ…гҖҒеҲ¶дҪңиҖ…гҖҒж¶Ҳиҙ№иҖ…е’Ңдә§з”ҹең°еӣҫзҡ„дё–з•Ңиҝҷдәӣзӣёдә’з«һдәүзҡ„еҲ©зӣҠпјҢдё–з•Ңең°еӣҫж°ёиҝңеӨ„дәҺдёҖдёӘдёҚй—ҙж–ӯзҡ„з”ҹжҲҗиҝҮзЁӢд№ӢдёӯгҖӮвҖқеҗҢж ·пјҢж— и®әең°еӣҫзҡ„еӘ’д»ӢеҰӮдҪ•з§Қзұ»еӨҡе…ғпјҢдјҹеӨ§зҡ„ең°еӣҫйғҪжҳҜеҗ„дёӘж—¶д»Јеҗ„дёӘеӣҪ家зҡ„ж°‘дј—жүҖеҝ…йңҖзҡ„пјҢвҖңеӣ дёәе®ғ们дёҖзӣҙеңЁдёәдёӢйқўзҡ„еҮ дёӘдәәзұ»жңҖж°ёжҒ’зҡ„й—®йўҳжҸҗдҫӣзӯ”жЎҲпјҡвҖҳжҲ‘еңЁе“Әе„ҝвҖҷвҖҳжҲ‘жҳҜи°ҒвҖҷвҖқгҖӮ3.дҪңдёәж ҮиҜҶеҪ“д»ЈдәәвҖңе®ҡдҪҚвҖқдёҺвҖңиҝ·еӨұвҖқзҡ„ж–ҮеҢ–иЎЁеҫҒиҝҮеҺ»пјҢдјҙйҡҸзқҖ科жҠҖзҡ„еҸ‘еұ•е’Ңдё–з•Ңзҡ„иў«еҸ‘зҺ°пјҢеҜјиҲӘзҡ„иҝҮзЁӢд№ҹжҳҜдәәзұ»вҖңзҘӣйӯ…вҖқзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮвҖңеҸӘиҰҒдәә们жғізҹҘйҒ“пјҢд»–д»»дҪ•ж—¶еҖҷйғҪиғҪеӨҹзҹҘйҒ“пјӣд»ҺеҺҹеҲҷдёҠиҜҙпјҢеҶҚд№ҹжІЎжңүд»Җд№ҲзҘһз§ҳиҺ«жөӢгҖҒж— жі•и®Ўз®—зҡ„еҠӣйҮҸеңЁиө·дҪңз”ЁпјҢдәә们еҸҜд»ҘйҖҡиҝҮи®Ўз®—жҺҢжҸЎдёҖеҲҮгҖӮиҖҢиҝҷе°ұж„Ҹе‘ізқҖдёәдё–з•ҢйҷӨйӯ…гҖӮдәә们дёҚеҝ…еҶҚеғҸзӣёдҝЎиҝҷз§ҚзҘһз§ҳеҠӣйҮҸеӯҳеңЁзҡ„йҮҺиӣ®дәәйӮЈж ·пјҢдёәдәҶжҺ§еҲ¶жҲ–зҘҲжұӮзҘһзҒөиҖҢжұӮеҠ©дәҺйӯ”жі•гҖӮжҠҖжңҜе’Ңи®Ўз®—еңЁеҸ‘жҢҘзқҖиҝҷж ·зҡ„еҠҹж•ҲпјҢиҖҢиҝҷжҜ”д»»дҪ•е…¶д»–дәӢжғ…жӣҙжҳҺзЎ®ең°ж„Ҹе‘ізқҖзҗҶжҷәеҢ–гҖӮвҖқйҹҰдјҜжүҖиҜҙзҡ„вҖңдёәдё–з•ҢйҷӨйӯ…вҖқпјҢж„Ҹе‘ізқҖзҗҶжҖ§жҲҗдёәж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„жҷәж…§ж ҮеҮҶпјҢдәәзұ»д№ҹи¶ҠжқҘи¶Ҡи§үеҫ—иғҪеӨҹеҖҹеҠ©з§‘еӯҰж”№еҸҳдё–з•ҢгҖҒеҲӣйҖ дё–з•ҢпјҢ科еӯҰж„Ҹе‘ізқҖзҗҶжҖ§еҢ–пјҢж„Ҹе‘ізқҖдәәзұ»еҖҹеҠ©жҠҖжңҜеҜ№иҮӘ然зҡ„еҫҒжңҚпјҢж„Ҹе‘ізқҖзҗҶжҖ§еҢ–еҜ№иҮӘ然зҡ„еҫҒжңҚгҖӮдҪҶжҳҜпјҢе·Ҙе…·зҗҶжҖ§еҚ жҚ®дёҠйЈҺпјҢд»·еҖјзҗҶжҖ§иў«йҒ®и”ҪпјҢйҒ“еҫ·зәҰжқҹзјәеёӯпјҢд»Қ然жҲҗдёәзҺ°д»ЈзӨҫдјҡдёҚеҸҜеӣһйҒҝзҡ„йҮҚеӨ§иҜҫйўҳгҖӮжӯЈеҰӮжңүеӯҰиҖ…жҢҮеҮәзҡ„йӮЈж ·пјҡвҖңеҝҪз•ҘдәҶдәәж–ҮгҖҒиүәжңҜгҖҒдјҰзҗҶзҡ„еә•и•ҙгҖҒе®ЎзҫҺгҖҒзәҰжқҹпјҢйӮЈд№ҲеӨ§е®¶еҸӘдјҡжІҰдёәдёҚеҮәй”ҷеҚҙжҜ«ж— ж„ҹжғ…зҡ„жңәеҷЁе’Ңе·Ҙе…·пјҢиҝҷдёҚд»…иҝқиғҢдәҶдәәжҖ§зҡ„жң¬жәҗиҜүжұӮпјҢиҖҢдё”еҜ№дәҺдәәзұ»ж–ҮжҳҺзҡ„иҝӣжӯҘгҖҒеҸ‘еұ•жІЎжңүд»»дҪ•еҘҪеӨ„гҖӮвҖқд»ҠеӨ©пјҢдәә们жӯЈеңЁйқўеҜ№дёҖдёӘзү©ж¬ІжЁӘжөҒзҡ„зҺ°е®һпјҢйқўеҜ№дёҚж–ӯжү©еј зҡ„з©әй—ҙпјҢйқўеҜ№еЈ°иүІзҠ¬й©¬зҡ„з”ҹжҙ»пјҢзӣ®иҝ·дә”иүІпјҢиҖід№ұдә”йҹіпјҢеҸҲеҰӮдҪ•иҺ·еҫ—вҖңеҜјиҲӘвҖқе‘ўпјҹжҲ–иҖ…иҜҙпјҢдәә们еңЁзҺ°е®һдё–з•Ңиў«зІҫзЎ®ең°вҖңеҜјиҲӘвҖқпјҢж— дәәжңәгҖҒзӮёеј№еҜјиҲӘзҡ„з”»йқўеңЁзҹӯи§Ҷйў‘е№іеҸ°дёҚж–ӯе‘ҲзҺ°пјҢе…¶жіӣж»ҘжӣҙйңҖиҰҒдәәзұ»дёҚж–ӯеҸҚжҖқгҖӮеӣ жӯӨпјҢеңЁеҪ“д»Ҡзҡ„зҺ°е®һиҜӯеўғдёӯпјҢеҜјиҲӘдҪңдёәдёҖдёӘж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·пјҢжӣҙеҠ ж ҮиҜҶдәҶеҪ“д»Јдәәе·Із»Ҹж— жі•еҮҶзЎ®ең°жҠҠжҸЎиҮӘиә«зҡ„зҺ°е®һгҖӮжҲ–иҖ…иҜҙпјҢжҲ‘们еңЁзҺ°е®һдё–з•Ңиў«зІҫзЎ®ең°вҖңеҜјиҲӘвҖқпјҢеҚҙеңЁзІҫзҘһдё–з•ҢгҖҒйҒ“еҫ·йўҶеҹҹдёҚж–ӯиҝ·еӨұпјҢеҸҲиҜҘеҰӮдҪ•жҖқиҖғдәәзұ»еҜјиҲӘжҠҖжңҜеҸ‘еұ•зҡ„ж–°иҲӘеҗ‘е‘ўпјҹвҖңйҡҸзқҖж—¶й—ҙзҡ„жҺЁиҝӣпјҢдёҖиҪ®еҸҲдёҖиҪ®зҡ„еӘ’д»ӢиһҚеҗҲжүҖдә§з”ҹзҡ„зў°ж’һе’ҢйҮҚз»„дҪҝж–°зҡ„еӘ’д»Ӣз©әй—ҙжҲҗдёәеёёжҖҒгҖӮдәә们иҝӣе…Ҙиҝҷз§Қдј ж’ӯз©әй—ҙпјҢе°ҶиҮӘе·ұзҡ„дё»дҪ“жҖ§иҪ¬еҸҳдёәз”ұиҝңи·қзҰ»зҡ„иЎЁеҫҒе’ҢиЎЁжј”жүҖжһ„жҲҗзҡ„дёӯд»Ӣж–№ејҸпјҢеҺҹжң¬еҶ…еңЁзҡ„дёңиҘҝиў«еӨ–еңЁеҢ–гҖӮеңЁиҝҷз§ҚиҪ¬еҢ–дёӯпјҢ他们йҮҚж–°е®ҡд№үиҮӘе·ұзҡ„зӨҫдјҡи§’иүІд»ҘйҖӮеә”еӨ–йғЁжғ…еўғзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮвҖқеҗҢж—¶пјҢд»ҘдёӯеӣҪеҢ—ж–—еҚ«жҳҹеҜјиҲӘзі»з»ҹдёәд»ЈиЎЁзҡ„ж•°еӯ—еҢ–еҸ‘еұ•пјҢе°ҶдёҚд»…жҳҜдёҖж¬ЎеҜјиҲӘзҡ„з«һдәүгҖҒдҝЎжҒҜдә§дёҡзҡ„з«һдәүпјҢжӣҙжҳҜдҝЎжҒҜдё»жқғзҡ„жҚҚеҚ«гҖҒе…ЁзҗғдҝЎжҒҜз»“жһ„зҡ„йҮҚз»„е’Ңж•°еӯ—жҠҖжңҜе…¬е…ұжҖ§зҡ„йҮҚеЎ‘гҖӮйқўеҜ№з”ұжө·еӣҫеҜјиҲӘеёҰжқҘзҡ„еёқеӣҪдё»д№үеҜ№е…Ёзҗғзҡ„ж®–ж°‘е’ҢйўҶеңҹжү©еј пјҢд»Ҙдә’иҒ”зҪ‘гҖҒеҚ«жҳҹгҖҒGPSеҜјиҲӘгҖҒж•°жҚ®еӨ„зҗҶдёәдё»зҡ„дҝЎжҒҜиө„жң¬дё»д№үжһ„е»әзҡ„еҚ•жһҒе…ЁзҗғеҢ–秩еәҸпјҢе…¶еӘ’д»ӢжҠҖжңҜе’ҢдҝЎжҒҜе®һи·өе°Ҷиў«дәәзұ»иөӢдәҲжӣҙеӨҡзҡ„жңҹеҫ…гҖӮз»“ иҜӯ дәәзұ»дҫқйқ иҮӘиә«зҡ„и®°еҝҶгҖҒз©әй—ҙзҡ„ж Үеҝ—зү©д№ғиҮіеӨӘйҳігҖҒжңҲдә®гҖҒиЎҢжҳҹзҡ„ж–№дҪҚзӯүпјҢе»әжһ„иҮӘе·ұзҡ„ж–№еҗ‘ж„ҹпјҢеҲ°иҫҫиҮӘе·ұжғіеҺ»зҡ„ең°зҗҶдҪҚзҪ®гҖӮдјҙйҡҸзқҖжҠҖжңҜзҡ„зӘҒйЈһзҢӣиҝӣпјҢдәәзұ»ејҖе§ӢеҖҹеҠ©дәҺжӣҙеҠ е…Ҳиҝӣзҡ„еӨ©ж–ҮеӯҰгҖҒиҲӘеӨ©еӯҰгҖҒз”өеӯҗеӯҰжҠҖжңҜпјҢе®һзҺ°еҜ№з©әй—ҙзҡ„иҫЁиҜҶе’ҢеҫҒжңҚгҖӮд»ҠеӨ©пјҢеҜјиҲӘдёҚеҶҚд»…д»…жҳҜдёҖдёӘжҠҖжңҜзі»з»ҹпјҢдёҖдёӘеҶҚзҺ°з©әй—ҙзҡ„е№іеҸ°пјҢжӣҙжҲҗдёәдёҖз§Қж–°зҡ„и®ӨиҜҶдё–з•Ңзҡ„иҜӯиЁҖпјҢжҳҜвҖңдҝЎжҒҜз©әй—ҙзҡ„е»әзӯ‘еёҲпјҢиҝҳжҳҜж—Ҙеёёз”ҹжҙ»зҡ„з»„з»ҮиҖ…вҖқпјҢжҲҗдёәе»әжһ„дәәзұ»з”ҹеӯҳзҡ„зҺҜеўғе’Ңз”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢд№ҹиһҚе…Ҙж–ҮеҢ–иЎҖж¶ІпјҢвҖңз”ҹжҲҗ并дҝғиҝӣеӨ§дј—ж–ҮеҢ–е’ҢиүәжңҜвҖқпјҢдёҚж–ӯеҪўеЎ‘зқҖж–°зҡ„ж–ҮеҢ–ж–№ејҸгҖҒж–ҮеҢ–е®һи·өе’Ңж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҜ№дәҺеҜјиҲӘдҪңдёәдёҖдёӘе№іеҸ°зҡ„з ”з©¶пјҢдёҚд»…иҰҒиҖғиҷ‘е…¶жүҖз”ҹжҲҗзҡ„еӘ’дҪ“з”ҹжҖҒзі»з»ҹпјҢжӣҙиҰҒжҖқиҖғе…¶еҪўжҲҗзҡ„зӨҫдјҡдёҺж–ҮеҢ–规иҢғпјҢвҖңиҝҷз§Қзі»з»ҹж—ўж»Ӣе…»дәҶзӨҫдјҡдёҺж–ҮеҢ–规иҢғпјҢеҸҚиҝҮжқҘеҸҲдёәзӨҫдјҡе’Ңж–ҮеҢ–规иҢғжүҖж»Ӣе…»вҖқгҖӮд»ҠеӨ©пјҢйқўеҜ№зҷҫе№ҙжңӘжңүд№ӢеӨ§еҸҳеұҖпјҢдёҚеҗҢзҡ„зӨҫдјҡе’Ңж–ҮеҢ–д№ҹеңЁеҜ№еҜјиҲӘзі»з»ҹеҒҡзқҖдёҚеҗҢеұӮйқўзҡ„ејҖеҸ‘е’Ңеә”з”ЁпјҢиҝҳеңЁдёҚж–ӯеҪўеЎ‘зқҖдәәзұ»з”ҹеӯҳзҡ„з©әй—ҙе’Ңдё–з•Ңзҡ„йқўиІҢгҖӮеңЁеҝ«йҖҹеҸҳеҠЁзҡ„дё–з•ҢдёӯпјҢдәәзұ»йңҖиҰҒйҮҚж–°жҖқиҖғеҜјиҲӘзҡ„д»·еҖјдёҺж„Ҹд№үпјҢеңЁжөҒеҠЁе’ҢеҸҳеҠЁдёӯжҠҠжҸЎдәәзұ»жңӘжқҘзҡ„иҲӘеҗ‘гҖӮе“ІеӯҰ家е…Ӣе°”еҮҜйғӯе°”жӣҫз»Ҹе°ҶеҜјиҲӘжҜ”е–»дёәвҖңе»әз«ӢиҮӘе·ұзҡ„и§Ҷи§’вҖқпјҢжҠҠдәәжҸҸз»ҳжҲҗеңЁеӨ§жө·дёӯиҲӘиЎҢзҡ„иҲ№й•ҝгҖӮжҺҢиҲөзҡ„дәәе·Із»Ҹе°ұдҪҚпјҢж”№еҸҳж–№еҗ‘иҝҳжҳҜдёҚж”№еҸҳж–№еҗ‘йғҪйңҖиҰҒеҒҡеҮәеҶіе®ҡгҖӮеңЁдё№В·еёӯеӢ’жүҖйў„иЁҖзҡ„вҖңж•°еӯ—иЎ°йҖҖвҖқдёӯпјҢвҖңж•°еӯ—иө„жң¬дё»д№үвҖқеңЁе…Ёзҗғзҡ„жү©еј е°ҶвҖңиө„жң¬дё»д№үзҡ„зҹӣзӣҫзҺ°д»ЈеҢ–вҖқпјҢд»ҘеҢ—ж–—дҝЎжҒҜзі»з»ҹдёәд»ЈиЎЁзҡ„дёӯеӣҪж•°еӯ—еҢ–еҸ‘еұ•дҝқжҢҒдәҶвҖңзӣёеҜ№зҡ„зӢ¬з«ӢдёҺдё»жқғе®Ңж•ҙвҖқпјҢжӯЈеңЁйҮҚжһ„дё–з•ҢдҝЎжҒҜдә§дёҡзүҲеӣҫпјҢйҮҚеЎ‘ж”ҝжІ»з»ҸжөҺз»“жһ„пјҢд№ҹи•ҙеҗ«зқҖвҖңзңҹжӯЈзҡ„ж°‘дё»зӨҫдјҡйҮҚе»әзҡ„еңәжүҖвҖқгҖӮдәә们жӣҙеә”иҜҘжё…йҶ’ең°и®ӨиҜҶеҲ°дј ж’ӯж”ҝжІ»з»ҸжөҺеӯҰиҖ…иҫҫжӢүж–ҜВ·ж–ҜиҝҲжҖқвҖңиҮӘиЎҢиҪҰд№ӢеҗҺжҳҜд»Җд№ҲвҖқзҡ„жҸҗйҶ’пјҢиӯҰжғ•жҠҖжңҜзҡ„ж”ҝжІ»е’Ңж„ҸиҜҶеҪўжҖҒеұһжҖ§пјҢиҰҒжҠҠзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚзӮ№ж”ҫеңЁвҖңе…¬е…ұзү©е“Ғе’Ңжҷ®йҖҡж°‘дј—зҡ„йңҖжұӮж»Ўи¶івҖқдёҠпјҢйҳІжӯўиө°дёҠиҘҝж–№иө„жң¬дё»д№үеӣҪ家д»Ҙз§Ғдәәзү©е“ҒгҖҒж¶Ҳиҙ№дё»д№үдёәеҜјеҗ‘зҡ„иҖҒи·ҜгҖӮеӣ жӯӨпјҢиҰҒзңӢеҲ°пјҢд»ҠеӨ©еҜјиҲӘеҰӮдҪ•ж»Ўи¶ідәә们вҖ”вҖ”дәәеҰӮдҪ•иў«жҢҮеј•зқҖеҲ°иҫҫж—…жёёзӣ®зҡ„ең°пјҢеҲ°иҫҫйӨҗйҘ®еә—гҖҒи¶…зә§еёӮеңәд»ҘеҸҠеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„еёӮеңәпјӣдәәеҰӮдҪ•еңЁж—ўе®ҡзҡ„йҒ“и·ҜдёҠиЎҢ驶пјҢеңЁй’ўзӯӢж°ҙжіҘжЈ®жһ—дёӯз©ҝжўӯгҖӮдәә们зҡ„ж¶Ҳиҙ№гҖҒз”ҹдә§зҡ„йңҖжұӮиў«дёҚж–ӯж»Ўи¶іпјҢиғҢеҗҺи¶ҠжқҘи¶ҠејәеӨ§зҡ„жҳҜиө„жң¬еҜ№дәәзұ»з”ҹжҙ»зҡ„жҺ§еҲ¶пјҢжҠҖжңҜеҜ№дәәзұ»дёӘдҪ“зҡ„з»‘жһ¶гҖӮеңЁеҜјиҲӘзҡ„дёҖдёӘдёӘж¶Ҳиҙ№ж Үи®°дёӯпјҢдәә们жҒ°жҒ°еӨұеҺ»дәҶиҮӘе·ұпјҢеҜјиҲӘе°ұеғҸжҳҜиҫ№жІҒжүҖиҜҙзҡ„дёҖз§ҚвҖңе…ЁжҷҜжқғеҠӣвҖқпјҢи¶ҠжқҘи¶Ҡдё»еҜјдәә们зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮвҖңжҠҖжңҜи®©иҝҷз§Қе…ЁжҷҜжқғеҠӣеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶ҠејәеӨ§вҖқпјҢд№ҹи®ёиҰҒж—¶еҲ»и®°дҪҸе“Ҳиҙқ马ж–Ҝзҡ„жҸҗйҶ’пјҢвҖңжҠҖжңҜдёҠжңүз”Ёзҡ„зҹҘиҜҶзҡ„дј ж’ӯдёҚиғҪд»ЈжӣҝеҸҚжҖқзҡ„е·ЁеӨ§зҡ„еҠӣйҮҸвҖқгҖӮеӣ жӯӨпјҢйқўеҜ№дәә们зҡ„иЎҢдёәгҖҒз”ҹжҙ»гҖҒжғ…ж„ҹи¶ҠжқҘи¶Ҡиў«вҖңеҜјиҲӘвҖқзҡ„зҺ°е®һпјҢиҰҒи®°дҪҸеҪјеҫ—ж–Ҝзҡ„иӯҰе‘ҠпјҡвҖңж•°еӯ—еӘ’д»Ӣз»ҷжҲ‘们еёҰжқҘзҡ„дёҖеҲҮдҫҝеҲ©йғҪдҪҝжҲ‘们жӣҙе®№жҳ“йҒӯйҒҮжӣҙеӨ§и§„жЁЎзҡ„зҒҫйҡҫгҖӮвҖқдәәзұ»дёҚиғҪеҒңдёӢеҸҚжҖқзҡ„и„ҡжӯҘпјҢд№ҹи®ёиҝҷж ·жүҚиғҪеӨҹеҖҹеҠ©дәҺеұӮеҮәдёҚз©·зҡ„еҜјиҲӘжҠҖжңҜпјҢе°ҶиҮӘе·ұеҜјиҲӘеҲ°дёҖдёӘжӣҙеҠ жңүжё©еәҰгҖҒжңүеёҢжңӣзҡ„жңӘжқҘгҖӮзј–иҫ‘пјҡжІҗзҙ« ж–Үз« и§ҒгҖҠдёӯе·һеӯҰеҲҠгҖӢ2024е№ҙ第9жңҹвҖңж–°й—»дёҺдј ж’ӯвҖқж Ҹзӣ®пјҢеӣ зҜҮе№…жүҖйҷҗпјҢжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®зңҒз•ҘгҖӮ

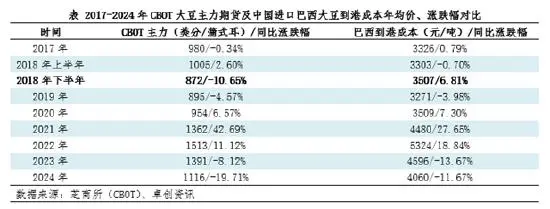

|  д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ°

д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ° зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§

зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§ ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ

ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ

еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§

й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§ еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң

еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң 11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё

11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ

з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ®

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ® жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ—

жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ— еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ

еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ