马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

зҺӢж–°иҠіпјҢеҘіпјҢж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјҢйҪҗйІҒеёҲиҢғеӯҰйҷўж–ҮеӯҰйҷўж•ҷжҺҲгҖӮеӯҷеҫ®пјҢз”·пјҢж–ҮеӯҰеҚҡеЈ«пјҢеұұдёңеӨ§еӯҰе„’еӯҰй«ҳзӯүз ”з©¶йҷўж•ҷжҺҲгҖҒеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲгҖӮ

еӯҰз•ҢдёҖиҲ¬и®ӨдёәпјҢжқңз”«дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҲ746е№ҙпјүе…Ҙй•ҝе®үпјҢиҮіеӨ©е®қеҚҒеӣӣиҪҪпјҲ755е№ҙпјүпјҢеүҚеҗҺеӣ°еұ…й•ҝе®үй•ҝиҫҫеҚҒе№ҙд№Ӣд№…пјҢжӯӨз§Қи®ӨиҜҶзӣ®еүҚе·Із»ҸжҲҗдёәж–ҮеӯҰеҸІеёёиҜҶпјҢ并еҫ—еҲ°е№ҝжіӣжөҒдј гҖӮ然иҖҢйҖҡиҝҮиҖғеҜҹжқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үж—¶й—ҙпјҢжҺЁеҺҹжӯӨиҜҙд№ӢжқҘз”ұеҸҠе…¶дҫқжҚ®пјҢе°ұеҸҜеҸ‘зҺ°еҜ№вҖңеӣ°еұ…й•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқиҜҙд»ҚжңүйҮҚж–°жЈҖи§Ҷд№Ӣеҝ…иҰҒгҖӮе…№дёҚжҸЈи°«йҷӢпјҢиҜ•дҪңиҖғиҫЁеҰӮдёӢгҖӮдёҖгҖҒжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪеҲқе…Ҙй•ҝе®үиҜҙзҡ„жҺЁз®—йҖ»иҫ‘дёҺеҪ“д»ЈеӯҰз•Ңзҡ„иҙЁз–‘еҸҠеҶҚеҸҚжҖқ жқңз”«еңЁгҖҠеЈ®жёёгҖӢдёҖиҜ—дёӯжҸҗеҸҠиҮӘе·ұеҲқе…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙпјҢдёәж–№дҫҝи®әиҝ°пјҢе…№е°ҶжӯӨиҜ—еүҚеҚҠзҜҮеј•еҮәпјҡеҫҖиҖ…еҚҒеӣӣдә”пјҢеҮәжёёзҝ°еўЁеңәгҖӮж–Ҝж–Үеҙ”йӯҸеҫ’пјҢд»ҘжҲ‘дјјзҸӯжү¬гҖӮдёғйҫ„жҖқеҚіеЈ®пјҢејҖеҸЈе’ҸеҮӨеҮ°гҖӮд№қйҫ„д№ҰеӨ§еӯ—пјҢжңүдҪңжҲҗдёҖеӣҠгҖӮжҖ§иұӘдёҡе—ңй…’пјҢе«үжҒ¶жҖҖеҲҡиӮ гҖӮи„ұз•Ҙе°Ҹж—¶иҫҲпјҢз»“дәӨзҡҶиҖҒиӢҚгҖӮйҘ®й…Ји§Ҷе…«жһҒпјҢдҝ—зү©еӨҡиҢ«иҢ«гҖӮ дёңдёӢ姑иӢҸеҸ°пјҢе·Іе…·жө®жө·иҲӘгҖӮеҲ°д»ҠжңүйҒ—жҒЁпјҢдёҚеҫ—з©·жү¶жЎ‘гҖӮзҺӢи°ўйЈҺжөҒиҝңпјҢйҳ–й—ҫдёҳеў“иҚ’гҖӮеү‘жұ зҹіеЈҒд»„пјҢй•ҝжҙІиҠ°иҚ·йҰҷгҖӮеөҜеіЁйҳҠй—ЁеҢ—пјҢжё…еәҷжҳ еӣһеЎҳгҖӮжҜҸи¶ӢеҗҙеӨӘдјҜпјҢжҠҡдәӢжіӘжөӘжөӘгҖӮжһ•жҲҲеҝҶеӢҫи·өпјҢжёЎжөҷжғіз§ҰзҡҮгҖӮи’ёйұјй—»еҢ•йҰ–пјҢйҷӨйҒ“е“ӮиҰҒз« гҖӮи¶ҠеҘіеӨ©дёӢзҷҪпјҢйүҙж№–дә”жңҲеҮүгҖӮеүЎжәӘи•ҙз§ҖејӮпјҢж¬ІзҪўдёҚиғҪеҝҳгҖӮ еҪ’еёҶжӢӮеӨ©е§ҘпјҢдёӯеІҒиҙЎж—§д№ЎгҖӮж°”еҠҳеұҲиҙҫеһ’пјҢзӣ®зҹӯжӣ№еҲҳеўҷгҖӮеҝӨдёӢиҖғеҠҹ第пјҢзӢ¬иҫһдә¬е°№е ӮгҖӮж”ҫиҚЎйҪҗиөөй—ҙпјҢиЈҳ马йўҮжё…зӢӮгҖӮжҳҘжӯҢдёӣеҸ°дёҠпјҢеҶ¬зҢҺйқ’дёҳж—ҒгҖӮе‘јй№°зҡӮжһҘжһ—пјҢйҖҗе…Ҫдә‘йӣӘеҶҲгҖӮе°„йЈһжӣҫзәөйһҡпјҢеј•иҮӮиҗҪй№ҷ гҖӮиӢҸдҫҜжҚ®йһҚе–ңпјҢеҝҪеҰӮжҗәи‘ӣејәгҖӮеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳігҖӮи®ёдёҺеҝ…иҜҚдјҜпјҢиөҸжёёе®һиҙӨзҺӢгҖӮжӣіиЈҫзҪ®йҶҙең°пјҢеҘҸиөӢе…ҘжҳҺе…үгҖӮеӨ©еӯҗеәҹйЈҹеҸ¬пјҢзҫӨе…¬дјҡиҪ©иЈігҖӮи„ұиә«ж— жүҖзҲұпјҢз—ӣйҘ®дҝЎиЎҢи—ҸгҖӮй»‘иІӮе®Ғе…Қж•қпјҢ斑鬓е…Җз§°и§һгҖӮжқңжӣІжҷҡиҖҶж—§пјҢеӣӣйғҠеӨҡзҷҪжқЁгҖӮеқҗж·ұд№Ўе…ҡ敬пјҢж—Ҙи§үжӯ»з”ҹеҝҷгҖӮжңұй—Ёд»»еҖҫеӨәпјҢиөӨж—ҸиҝӯзҪ№ж®ғгҖӮеӣҪ马з«ӯзІҹиұҶпјҢе®ҳйёЎиҫ“зЁ»зІұгҖӮдёҫйҡ…и§ҒзғҰиҙ№пјҢеј•еҸӨжғңе…ҙдәЎгҖӮ иҜ—дёӯвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқжҳҜеҜ№жқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үж—¶й—ҙзҡ„е”ҜдёҖи®°иҪҪпјҢйӮЈд№Ҳжқң甫究з«ҹдҪ•ж—¶е…Ҙй•ҝе®үпјҢжүҖи°“вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқеә”д»ҺдҪ•ж—¶з®—иө·е‘ўпјҹеңЁе®ӢдәәжүҖж’°е№ҙи°ұдёӯпјҢиөөеӯҗж ҺеҸҠйІҒиЁ”гҖҠе№ҙи°ұгҖӢеқҮжңӘиҪҪеӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үд№ӢдәӢпјҢжқңз”«е…Ҙй•ҝе®үеҗҺзҡ„дәӢиҝ№еқҮжҳҜд»ҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјҲ747е№ҙпјүеә”иҜҸйҖҖдёӢејҖе§Ӣи®°иө·пјҢиҝҷз§Қжғ…еҶөзӣҙеҲ°й»„й№Өж–№зЁҚжңүжүҖж”№еҸҳпјҢе…¶гҖҠе№ҙи°ұиҫЁз–‘гҖӢжӣ°пјҡвҖңгҖҠд»ҠеӨ•иЎҢгҖӢдә‘пјҡвҖҳе’ёйҳіе®ўиҲҚж— дёҖдәӢвҖҷпјҢд№ғиҘҝеҪ’ж—¶иҜ—вҖҰвҖҰгҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—дә‘пјҡвҖҳиөҸжёёе®һиҙӨзҺӢвҖҷпјҢзӣ–еңЁиҘҝеҪ’е’ёйҳід№ӢеҗҺгҖӮвҖқеҸҲдәҺгҖҠиө жқҺзҷҪгҖӢйўҳжіЁжӣ°пјҡвҖңжҢүпјҢе…¬гҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—дә‘пјҡвҖҳж”ҫиҚЎйҪҗиөөй—ҙпјҢиЈҳ马йўҮжё…зӢӮгҖӮеҝ«ж„Ҹе…«д№қиҪҪпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳігҖӮвҖҷеҲҷеҪ’дә¬еёҲеңЁеӨ©е®қеӣӣдә”иҪҪгҖӮвҖқеҸҜи§ҒпјҢй»„й№Ө并жңӘжҳҺзЎ®жқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үж—¶й—ҙеҲ°еә•жҳҜеӨ©е®қеӣӣиҪҪпјҲ745е№ҙпјүиҝҳжҳҜеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢиҝҷжҳҜеӣ дёәжқңиҜ—дёӯвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқиҝҷз§ҚиЎЁиҝ°жң¬жқҘе°ұдёҚжҳҜдёҖдёӘжҳҺзЎ®зҡ„ж—¶й—ҙзӮ№пјҢиҖҢжҳҜдёҖдёӘж—¶й—ҙж®өпјҢдәҺжҳҜй»„ж°Ҹд»ҺејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҲ735е№ҙпјүеә”иҝӣеЈ«иҖғиҜ•еҫҖеҗҺжҺЁе…«д№қе№ҙпјҢйҒӮеҫ—еҮәеӨ©е®қеӣӣдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үзҡ„з»“и®әгҖӮе…¶еҗҺзҡ„注家еҹәжң¬жүҝ继дәҶй»„й№ӨжӯӨиҜҙпјҢдё”йҖҗжёҗж‘’ејғдәҶеӨ©е®қеӣӣиҪҪиҜҙпјҢе°Ҷжқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙзЎ®е®ҡдёәеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢеҰӮжңұй№Өйҫ„гҖҠжқңе·ҘйғЁе№ҙи°ұгҖӢжӣ°пјҡвҖңеӨ©е®қдә”иҪҪдёҷжҲҢпјҢе…¬еҪ’й•ҝе®үгҖӮвҖқз”ұе®Ӣиҝ„д»ҠпјҢжқңиҜ—еӯҰз•ҢеӨ§иҮҙйғҪи®ӨеҸҜжӯӨз§ҚиҜҙжі•пјҢдәҺжҳҜдёҖдәӣжқңз”«дј и®°е’ҢгҖҠдёӯеӣҪж–ҮеӯҰеҸІгҖӢж•ҷжқҗдёӯйҒӮеҮәзҺ°вҖңеӣ°еұ…й•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқзҡ„иҜҙжі•гҖӮйҡҸзқҖж–ҮеӯҰеҸІж•ҷжқҗзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢзӣ®еүҚвҖңй•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқиҜҙе·ІеҸҳеҫ—家喻жҲ·жҷ“пјҢ然иҖҢжҺЁеҺҹжӯӨиҜҙдә§з”ҹзҡ„жқҘйҫҷеҺ»и„үпјҢдҫҝеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°иҜҘиҜҙд»Қ然еӯҳеңЁдёҖдәӣй—®йўҳгҖӮеҰӮе°Ҷжқңз”«ејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙжҲ–дәҢеҚҒеӣӣе№ҙпјҲ736е№ҙпјүеә”иҝӣеЈ«иҖғиҜ•дҪңдёәвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қиҪҪвҖқзҡ„иө·зӮ№пјҢиҝҷз§ҚжҺЁз®—ж–№жі•е№¶ж— е……еҲҶзҡ„зҗҶз”ұпјҢеҸӘжҳҜеӨ§иҮҙеҰӮжӯӨзҡ„жҺЁж–ӯпјҢдё”жңӘдёҺеҗҺж–Үе…іиҒ”иө·жқҘиҝӣиЎҢйҖҡзӣҳиҖғйҮҸпјҢж•…д»ҘжӯӨдёәеҹәзӮ№еҗҺжҺЁе…«д№қе№ҙпјҢеҫ—еҮәеӨ©е®қдә”иҪҪвҖңиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқзҡ„з»“и®әпјҢдҫҝдёҚдёҖе®ҡеҮҶзЎ®гҖӮеӣ дёәжқңз”«вҖңиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқзҡ„ж—¶й—ҙеҸӘиғҪйҖҡиҝҮгҖҠеЈ®жёёгҖӢиҝӣиЎҢеӨ§иҮҙжҺЁз®—пјҢиҖҢиҜ—дёӯеҸҲж— жҳҺзЎ®и®°иҪҪпјҢж•…й»„й№Өе°ҶејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙвҖңеҝӨдёӢиҖғеҠҹ第вҖқдҪңдёәвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№пјҢиҝҷз§Қз®—жі•жңүдёҚеҫ—дёҚеҰӮжӯӨд№ӢиӢҰиЎ·гҖӮдёҚиҝҮд»ҺејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙеҫҖеҗҺжҺЁе…«д№қе№ҙеә”дёәеӨ©е®қдәҢиҪҪпјҲ743е№ҙпјүжҲ–еӨ©е®қдёүиҪҪпјҲ744е№ҙпјүпјҢ并дёҚиғҪжҺЁиҮіеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢеҸҜи§Ғй»„й№Өзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№жҳҜеӯҳеңЁй—®йўҳзҡ„гҖӮ然иҖҢпјҢеҗҺ世注家еҜ№е…¶жҺЁз®—зҡ„еҗҲзҗҶжҖ§е№¶жңӘиҝӣиЎҢиҝҮиҙЁз–‘пјҢзӣҙиҮіеҪ“д»ЈпјҢеӯҰз•Ңж–№ејҖе§ӢеҮәзҺ°еҸҚеҜ№еЈ°йҹігҖӮеҰӮиғЎж°ёжқ°и®ӨдёәпјҢж—§жіЁе°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқе®ҡдёәејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙиҮіеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢиҝҷдёӘж—¶ж®өдёәжңҹеҚҒе№ҙпјҢеҮҸеҺ»е…¶й—ҙжқңз”«еҪ’еұ…жҙӣйҳізҡ„еҮ е№ҙеҲҷдёәдә”е…ӯе№ҙпјҢйғҪдёҺвҖңе…«д№қе№ҙвҖқдёҚеҗҲгҖӮеӣ жӯӨпјҢд»–дё»еј жҠҠвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқйҮҠдёәејҖе…ғдәҢеҚҒе№ҙпјҲ732е№ҙпјүжқңз”«21еІҒж—¶е§Ӣжёёеҗҙи¶ҠиҮіејҖе…ғдәҢеҚҒе…«е№ҙпјҲ740е№ҙпјү29еІҒж—¶еҪ’еұ…дёңйғҪгҖҒзӯ‘еңҹеЁ„еә„д№Ӣй—ҙзҡ„еЈ®жёёд№ӢдәӢпјҢжӣҙдёәеҰҘеҪ“гҖӮиҝ‘жқҘзҺӢзӮіж–ҮеҸҲжҸҗеҮәпјҡвҖңжқңй—ІеҺ»дё–еҸҠжқңз”«й•ҝиҫҫдёӨе№ҙеӨҡзҡ„зҲ¶дё§пјҢжӯЈеңЁиҝҷдёӘж—¶й—ҙж®өеҶ…гҖӮжӯӨеӨ–пјҢжқңз”«еңЁиҝҷе…«д№қе№ҙй—ҙиҝҳеӨұеҺ»дәҶдәҢ姑жҜҚе°ҸиЈҙжқңж°ҸгҖҒ继зҘ–жҜҚиҖҒжқңеҚўж°ҸпјҢ家ж—ҸиҝһйҒӯеҸҳж•…гҖӮе°ҶдёәзҲ¶жңҚдё§е’Ң家ж—ҸеҸҳж•…з§°дёәвҖҳеҝ«ж„ҸвҖҷж—¶е…үпјҢдј‘иҜҙжҳҜжқң家иҝҷж ·зӨјжі•жЈ®дёҘзҡ„дёӯеҸӨеӨ§ж—ҸпјҢеҚідҫҝжҷ®йҖҡзҷҫ姓пјҢд№ҹж–ӯдёҚдјҡеҰӮжӯӨиҚ’е”җгҖӮеӣ жӯӨпјҢд»ҘејҖе…ғдәҢеҚҒдә”е№ҙеҲ°еӨ©е®қеӣӣиҪҪдёәвҖҳеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖҷзҡ„зңӢжі•пјҢжҳҜе®Ңе…Ёй”ҷиҜҜзҡ„гҖӮвҖқеӣ жӯӨпјҢд»–дё»еј е°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқеҜ№еә”дёәејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙпјҲ730е№ҙпјүжқң甫科еңәеӨұж„ҸиҮіејҖе…ғдәҢеҚҒдёғе№ҙпјҲ739е№ҙпјүжқңй—ІеҺ»дё–пјҢиҝҷжҜ”иғЎж°ёжқ°зҡ„жҺЁз®—иҝҳиҰҒж—©дёӨе№ҙгҖӮд»ҘдёҠдәҢиҜҙеқҮеҜ№й»„й№Өзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№иҝӣиЎҢдәҶиҙЁз–‘пјҢдё»еј е°ҶжҺЁз®—иө·зӮ№з§»иҮівҖңеҝӨдёӢиҖғеҠҹ第вҖқд№ӢеүҚпјҢиҝҷж— з–‘жҳҜдёҖз§Қе…·жңүеҲӣж–°ж„Ҹд№үзҡ„еӨ§иғҶжғіжі•гҖӮдҪҶжӯӨз§ҚеҒҡжі•иҷҪ然иғҪеӨҹйҒҝејҖзҲ¶дәІжқңй—ІгҖҒдәҢ姑жҜҚгҖҒ继зҘ–жҜҚеҚўж°Ҹд№Ӣжӯ»пјҢ然д»ҺгҖҠеЈ®жёёгҖӢдёҠдёӢж–ҮиҖғйҮҸпјҢиҜ—дёӯдёҚ仅并жңӘжҸҗеҸҠејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙеҸӮеҠ 科иҖғд№ӢдәӢпјҢдё”вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқдёҺеүҚйқўзҡ„вҖңдёңдёӢ姑иӢҸеҸ°вҖқи·қзҰ»иҝҮиҝңпјҢдёӯй—ҙеҺҶеҸҷжј«жёёеҗҙи¶ҠгҖҒеҸӮеҠ ејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙиҝӣеЈ«иҖғиҜ•гҖҒжј«жёёйҪҗиөөгҖҒжўҒе®ӢзӯүдәӢпјҢжҒҗйқһвҖңе…«д№қе№ҙвҖқжүҖиғҪеӣҠжӢ¬гҖӮеҸҰеӨ–пјҢйҖҡиҝҮжқңз”«зҡ„гҖҠжҳ”жёёгҖӢгҖҠйҒЈжҖҖгҖӢеҸҠжқҺзҷҪгҖҒй«ҳйҖӮзҡ„зӣёе…іиҜ—жӯҢеҸҜзҹҘпјҢжқңз”«еӨ©е®қдёүеӣӣиҪҪзЎ®е®һжӣҫдёҺжқҺзҷҪгҖҒй«ҳйҖӮжј«жёёйҪҗйІҒе’ҢжўҒе®ӢпјҢиҝҷж®өз»ҸеҺҶе®Ңе…ЁеҸҜдёҺвҖңеҝ«ж„ҸвҖқзӣёеҜ№еә”пјҢиҝҷиЎЁжҳҺвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқеә”еҢ…жӢ¬еӨ©е®қдёүеӣӣиҪҪзҡ„жј«жёёеңЁеҶ…пјҢ然иҖҢиҝҷеҸҲдёҺиғЎгҖҒзҺӢдәҢдәәжҸҗеҮәзҡ„ејҖе…ғдәҢеҚҒе№ҙиҮіејҖе…ғдәҢеҚҒе…«е№ҙпјҲ732вҖ”740пјүгҖҒејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙиҮіејҖе…ғдәҢеҚҒдёғе№ҙпјҲ730вҖ”739пјүдёӨдёӘж—¶ж®өе®Ңе…ЁдёҚжҗӯз•ҢпјҢеҸҜи§Ғе°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№еӨ§е№…еүҚ移иҮіејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙжҲ–дәҢеҚҒе№ҙзҡ„еҒҡжі•еӯҳеңЁйҡҫд»Ҙи§ЈйҮҠжҲ–дёҚеӨҹе‘Ёе…Ёзҡ„й—®йўҳгҖӮеҸҰеӨ–пјҢд»ҺиҜ—еҶ…зҡ„еҸҷиҝ°и·қзҰ»жқҘзңӢпјҢвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқдәҢеҸҘи·қдёӢж–ҮвҖңеҘҸиөӢе…ҘжҳҺе…үвҖқйқһеёёиҝ‘пјҢдёӯй—ҙеҸӘйҡ”вҖңи®ёдёҺеҝ…иҜҚдјҜпјҢиөҸжёёе®һиҙӨзҺӢвҖқдәҢеҸҘпјҢеҲҷе…¶вҖңиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқд№Ӣж—¶еә”и·қеӨ©е®қеҚҒиҪҪпјҲ751е№ҙпјүзҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢ并дёҚз®—иҝңгҖӮз”ұжӯӨеҶҚеҸҚи§Ӯй»„й№Өзӯү旧注家е°ҶвҖңиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқе®ҡдёәеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢдҫҝи§үеҫ—дјјд№Һе°Ҷжқңз”«е…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙе®ҡеҫ—зЁҚж—©пјҢеӣ дёәжӯӨж—¶и·қзҰ»еӨ©е®қеҚҒиҪҪзҢ®иөӢе°ҡжңүдә”е№ҙж—¶й—ҙпјӣиғЎж°ёжқ°гҖҒзҺӢзӮіж–Үдё»еј е°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№еүҚ移иҮіејҖе…ғдәҢеҚҒе№ҙжҲ–ејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙжј«жёёд№Ӣе§ӢеҲҷеҸҲжҳҫеҫ—еӨӘж—©пјҢдёҺвҖңеҝ«ж„ҸвҖқдәҢеҸҘзҡ„й—ҙйҡ”е®һеңЁжңүдәӣиҝҮй•ҝгҖӮжҖ»д№ӢпјҢж—§жіЁе°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№е®ҡдёәејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙпјҲжҲ–дәҢеҚҒеӣӣе№ҙпјүжқңз”«еә”иҝӣеЈ«иҖғиҜ•д№Ӣ时并没жңүзЎ®еҮҝзҡ„иҜҒжҚ®пјҢеҪ“д»ЈеӯҰиҖ…дё»еј е°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№еүҚ移иҮіејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙжҲ–дәҢеҚҒе№ҙпјҢе…¶и®әдёҺжқңиҜ—дәҰдёҚиғҪе®Ңе…ЁеҘ‘еҗҲпјҢеӣ иҖҢд№ҹйҡҫд»ҘжҲҗз«ӢгҖӮеӣ иҜ—дёӯжүҖдә‘вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқдёҺвҖңжӣіиЈҫзҪ®йҶҙең°пјҢеҘҸиөӢе…ҘжҳҺе…үвҖқи·қзҰ»иҫғиҝ‘пјҢдјјеҸҜиҖғиҷ‘е°Ҷжқңз”«иҘҝеҪ’й•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙз”ұеӨ©е®қдә”иҪҪеҗҺ移数е№ҙпјҢжӣҙйқ иҝ‘еӨ©е®қеҚҒиҪҪдёҖдәӣпјҢиҮідәҺ移еҠЁзҡ„е№…еәҰпјҢ笔иҖ…д»Ҙдёә移иҮіеӨ©е®қдёғиҪҪпјҲ748е№ҙпјүе№ҙжң«иҮіеӨ©е®қе…«иҪҪпјҲ749е№ҙпјүе№ҙеҲқдёәеҰҘпјҢе…¶зҗҶз”ұиҜҰи§ҒдёӢж–ҮгҖӮиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢд»ҘеӨ©е®қдёғе…«иҪҪд№ӢдәӨдёәеҹәзӮ№еҫҖеүҚйҖҶжҺЁе…«д№қе№ҙпјҢеҲҷеҸҜзҹҘжқңз”«вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№еә”дёәејҖе…ғдәҢеҚҒе…«е№ҙпјҲ740е№ҙпјүжҲ–дәҢеҚҒд№қе№ҙпјҲ741е№ҙпјүгҖӮеӣ е…¶е…Ҙй•ҝе®үдёәеӨ©е®қдёғе…«иҪҪд№ӢдәӨпјҢж•…жқңз”«еңЁиҜ—дёӯеҸӘиғҪжЁЎзіҠең°иҜҙвҖңе…«д№қе№ҙвҖқгҖӮгҖҠзҘӯиҝңзҘ–еҪ“йҳіеҗӣж–ҮгҖӢдҪңдәҺејҖе…ғдәҢеҚҒд№қе№ҙеҜ’йЈҹпјҢжқңз”«вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№жҒ°дёҺжӯӨж—¶й—ҙзӮ№йҮҚеҸ гҖӮзҺӢзӮіж–ҮжҢҮеҮәжқңз”«еңЁејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙиҮіеӨ©е®қдә”иҪҪиҝҷдёӘж—¶ж®өдёӯе…ҲеҗҺжңүзҲ¶дәІжқңй—ІгҖҒдәҢ姑жҜҚжқңж°ҸгҖҒзҘ–жҜҚеҚўж°ҸзӯүдәІдәәеҺ»дё–пјҢиҝҷеҚҒе№ҙж №жң¬и°ҲдёҚдёҠд»Җд№ҲвҖңеҝ«ж„ҸвҖқпјҢе®һйҷ…дёҠжқңз”«жүҖи°“вҖңеҝ«ж„ҸвҖқеҸҜд»ҘзҗҶи§ЈжҲҗд»…жҳҜй’ҲеҜ№жј«жёёиҖҢиЁҖпјҢ并дёҚиғҪдёҺдәІдәәзҰ»дё–еҜ№з«ӢжқҘзңӢгҖӮеӣ жңүдәІдәәзҰ»дё–иҖҢе°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№еӨ§е№…еүҚ移иҮіејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙзҡ„еҒҡжі•жңүдё»и§ӮиҮҶж–ӯд№Ӣе«ҢгҖӮдё”гҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—дёӯ并жңӘжҸҗеҸҠејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙжј«жёёйғҮз‘•д№ӢдәӢпјҢеҸӘжҸҗеҲ°ејҖе…ғеҚҒд№қе№ҙпјҲ731е№ҙпјүвҖңдёңдёӢ姑иӢҸеҸ°вҖқпјҢеҸҜи§Ғе°ҶејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙдҪңдёәвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„иө·зӮ№пјҢеңЁгҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—жң¬иә«дёӯд№ҹйҡҫд»ҘжүҫеҲ°иҮӘжҙҪд№ӢдҫқжҚ®гҖӮеҸҰеӨ–пјҢжӯӨеүҚеӯҰз•ҢдёҖиҲ¬и®Өдёәжқңз”«еҸӮеҠ дәҶеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•пјҢиҝҷд№ҹжҲҗдёәе…¶еӨ©е®қдә”иҪҪеҲқе…Ҙй•ҝе®үзҡ„еҸҰдёҖйҮҚиҰҒиҜҒжҚ®гҖӮеӣ жӯӨпјҢиҖғеҜҹжқңз”«жҳҜеҗҰеҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•пјҢдҫҝжҲҗдёәз ”з©¶жқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үж—¶й—ҙзҡ„еҸҲдёҖйҮҚиҰҒиҝһеёҰй—®йўҳгҖӮе…ідәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•зҡ„жғ…еҶөпјҢгҖҠеҶҢеәңе…ғйҫҹВ·еёқзҺӢйғЁВ·жұӮиҙӨ第дәҢгҖӢгҖҠиө„жІ»йҖҡйүҙгҖӢгҖҠж–°е”җд№ҰВ·жқҺжһ—з”«дј гҖӢзӯүж–ҮзҢ®еқҮжңүи®°иҪҪгҖӮд»ҺзҺ°жңүиө„ж–ҷзңӢпјҢзӣӣе”җж–ҮдәәдёӯеҸӘжңүе…ғз»“еңЁгҖҠе–»еҸӢгҖӢдёӯи®°иҪҪдәҶеҸӮеҠ жӯӨж¬ЎиҖғиҜ•зҡ„е§Ӣжң«пјҡеӨ©е®қдёҒдәҘдёӯпјҲеҚіеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјүпјҢиҜҸеҫҒеӨ©дёӢеЈ«дәәжңүдёҖиүәиҖ…пјҢзҡҶеҫ—иҜЈдә¬еёҲе°ұйҖүгҖӮзӣёеӣҪжҷӢе…¬жһ—з”«д»ҘиҚүйҮҺд№ӢеЈ«зҢҘеӨҡпјҢжҒҗжі„жјҸеҪ“ж—¶д№ӢжңәпјҢи®®дәҺжңқе»·жӣ°пјҡвҖңдёҫдәәеӨҡеҚ‘иҙұж„ҡиҒ©пјҢдёҚиҜҶзӨјеәҰпјҢжҒҗжңүдҝҡиЁҖпјҢжұЎжөҠеңЈеҗ¬гҖӮвҖқдәҺжҳҜеҘҸеҫ…еҲ¶иҖ…жӮүд»Өе°ҡд№Ұй•ҝе®ҳиҖғиҜ•пјҢеҫЎеҸІдёӯдёһзӣ‘д№ӢпјҢиҜ•еҰӮеёёеҗҸеҰӮеҗҸйғЁиҜ•иҜ—иөӢи®әзӯ–гҖӮе·ІиҖҢеёғиЎЈд№ӢеЈ«ж— жңү第иҖ…пјҢйҒӮиЎЁиҙәдәәдё»пјҢд»ҘдёәйҮҺж— йҒ—иҙӨгҖӮе…ғеӯҗж—¶еңЁдёҫдёӯпјҢе°ҶдёңеҪ’гҖӮ жӯӨеӨ–пјҢе…ғз»“гҖҠ箧дёӯйӣҶгҖӢиҪҪжІҲеҚғиҝҗгҖҠжҝ®дёӯиЁҖжҖҖгҖӢжӣ°пјҡеңЈжңқдјҳиҙӨиүҜпјҢиҚүжіҪж— йҒ—еҢҝгҖӮдәәз”ҹеҗ„жңүеҝ—пјҢеңЁдҪҷиғЎдёҚжҝҖгҖӮдёҖз”ҹдҪҶеҢәеҢәпјҢдә”еҚҒж— еҜёзҰ„гҖӮиЎ°йҖҖеҪ“ејғжҚҗпјҢиҙ«иҙұжӢӣжҜҒи®ҹгҖӮ жІҲеҚғиҝҗиҜ—дёӯвҖңеңЈжңқдјҳиҙӨиүҜпјҢиҚүжіҪж— йҒ—еҢҝвҖқпјҢдҫҝжҳҜй’ҲеҜ№еӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқдәӢиҖҢеҸ‘еҮәзҡ„ж„ҹж„Өд№ӢиЁҖгҖӮз”ұжӯӨеҸҜзҹҘпјҢе…¶дёҺе…ғз»“дёҖиө·еҸӮеҠ дәҶжӯӨж¬ЎиҖғиҜ•пјҢ并еҗҢж ·йҒӯеҲ°зҪўж–ҘгҖӮдҪҶжқңиҜ—дёӯе№¶ж— жқңз”«еҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•зҡ„и®°иҪҪпјҢдәҰж— е…¶ж—©е№ҙдёҺе…ғз»“гҖҒжІҲеҚғиҝҗзӯүдәәдәӨеҫҖзҡ„з—•иҝ№гҖӮжқңиҜ—еӯҰз•Ңи®Өдёәжқңз”«еҸӮеҠ дәҶжӯӨж¬ЎиҖғиҜ•зҡ„иҜҒжҚ®пјҢдё»иҰҒжҳҜгҖҠеҘүиө йІңдәҺдә¬е…ҶдәҢеҚҒйҹөгҖӢдёӯзҡ„зӣёе…іиЎЁиҝ°пјҡеӯҰиҜ—зҠ№еӯәеӯҗпјҢд№ЎиөӢеҝқеҳүе®ҫгҖӮдёҚеҫ—еҗҢжҷҒй”ҷпјҢеҗҒе—ҹеҗҺйғӨиҜңгҖӮи®Ўз–Ҹз–‘зҝ°еўЁпјҢж—¶иҝҮеҝҶжқҫзӯ гҖӮзҢ®зәізәЎзҡҮзң·пјҢдёӯй—ҙи°’зҙ«е®ёгҖӮдё”йҡҸиҜёеҪҰйӣҶпјҢж–№и§Ҡи–„жүҚдјёгҖӮз ҙиғҶйҒӯеүҚж”ҝпјҢйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§гҖӮеҫ®з”ҹжІҫеҝҢеҲ»пјҢдёҮдәӢзӣҠй…ёиҫӣгҖӮ д»ҺжүҖеҶҷеҶ…е®№зңӢпјҢжқңз”«еңЁеҗ‘йІңдәҺд»ІйҖҡиҝ°иҜҙиҮӘе·ұзҡ„з»ҸеҺҶж—¶жҸҗеҲ°дёӨ件дәӢпјҡ第дёҖ件жҳҜвҖңд№ЎиөӢеҝқеҳүе®ҫвҖқпјҢд№ҹеҚіејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙеҸӮеҠ д№ЎиҙЎиҝӣеЈ«иҖғиҜ•д№ӢдәӢпјӣ第дәҢ件жҳҜвҖңзҢ®зәізәЎзҡҮзң·вҖқпјҢеҚіеӨ©е®қеҚҒиҪҪеӣ зҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢдёәзҺ„е®—жүҖиөҸгҖӮдёӯй—ҙ并жңӘжҸҗеҸҠиҮӘе·ұжӣҫеҸӮеҠ еӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңиҜҸеӨ©дёӢжңүдёҖиүәиҖ…иҜЈйҳҷе°ұйҖүвҖқзҡ„еҲ¶з§‘иҖғиҜ•гҖӮжӯӨеӨ–пјҢжқңз”«еңЁвҖңз ҙиғҶйҒӯеүҚж”ҝпјҢйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§гҖӮеҫ®з”ҹжІҫеҝҢеҲ»пјҢдёҮдәӢзӣҠй…ёиҫӣвҖқеӣӣеҸҘжҳҺзЎ®дәӨд»ЈдәҶиҮӘе·ұзҢ®иөӢеҸ—иөҸеҚҙжңӘжҺҲе®ҳпјҢжӯЈжҳҜз”ұдәҺжқҺжһ—з”«зҡ„вҖңеҝҢеҲ»вҖқгҖӮдҪҶеӣ 旧注家жңӘиғҪжүҫеҲ°еӨ©е®қеҚҒиҪҪжқҺжһ—з”«вҖңеҝҢеҲ»вҖқж–ҮеЈ«зҡ„еҸІе®һпјҢж•…иҖҢеҸӘиғҪд»ҘеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқдәӢйҮҠд№ӢпјҢеҺҶ代注家еӨҡе°ҶвҖңз ҙиғҶйҒӯеүҚж”ҝпјҢйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§гҖӮеҫ®з”ҹжІҫеҝҢеҲ»пјҢдёҮдәӢзӣҠй…ёиҫӣвҖқж•°еҸҘи§ЈиҜ»дёәжқңз”«жӣҫеҸӮеҠ еӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•иў«жқҺжһ—з”«ж–ҘиҗҪгҖӮ笔иҖ…иҝ‘жқҘиҜҰ究гҖҠеҶҢеәңе…ғйҫҹВ·иҙЎдёҫйғЁпјҲдә”пјүВ·иҖғиҜ•гҖӢжүҖиҪҪеӨ©е®қеҚҒиҪҪд№қжңҲжҖҖжқҗжҠұеҷЁдёҫдәәвҖңйҖҡеңәдёӢ第вҖқд№ӢдәӢпјҢеҸ‘зҺ°иҝҷжүҚжҳҜвҖңз ҙиғҶйҒӯеүҚж”ҝпјҢйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§гҖӮеҫ®з”ҹжІҫеҝҢеҲ»пјҢдёҮдәӢзӣҠй…ёиҫӣвҖқеӣӣеҸҘиҜ—зҡ„зңҹжӯЈиғҢжҷҜгҖӮжӯЈжҳҜз”ұдәҺ旧注家зҡ„иҜҜжіЁпјҢжүҚеҜјиҮҙеҗҺдәәиҜҜд»Ҙдёәжқңз”«жӣҫеҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•пјҢе…¶е®һжӯӨдәӢ并дёҚеӯҳеңЁгҖӮеҚўеӨҡжһңеңЁгҖҠжқңз”«еә”еӨ©е®қе…ӯиҪҪеҲ¶дёҫдәӢиҙЁз–‘вҖ”вҖ”е…ји®әеӨ©е®қдёӯжқңз”«зҡ„иЎҢжӯўгҖӢдёҖж–ҮдёӯжҢҮеҮәпјҢж— и®әеңЁеҪ“ж—¶гҖҒзЁҚеҗҺиҝҳжҳҜеҫҲд№…д»ҘеҗҺпјҢжқңз”«иҮӘиҝ°е…Ҙй•ҝе®үеҗҺзҡ„з»ҸеҺҶж—¶пјҢеқҮжңӘжҸҗеҲ°иҝҮеҸӮеҠ еӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•пјҢиҝҷеә”йқһжқңз”«ж•…ж„ҸзңҒз•ҘпјҢиҖҢжҳҜд»ҺжңӘеҸ‘з”ҹгҖӮеҚўж–ҮиҝҳжҢҮеҮәпјҢжқңз”«еңЁгҖҠиҝӣдёүеӨ§зӨјиөӢиЎЁгҖӢдёӯеҗ‘зҺ„е®—иҝ°иҜҙиҮӘе·ұзҡ„з»ҸеҺҶж—¶пјҢдәҰжңӘжҸҗеҸҠеӨ©е®қе…ӯиҪҪеҸӮеҠ еҲ¶дёҫд№ӢдәӢгҖӮжқңз”«дёҠиЎЁд№Ӣж—¶и·қеӨ©е®қе…ӯиҪҪд»…зӣёйҡ”дёүе№ҙпјҢеҖҳиӢҘд»–жӣҫз»ҸеҸӮеҠ жӯӨж¬ЎеҲ¶дёҫпјҢдҪ•д»ҘиҰҒеҶ’ж¬әеҗӣд№ӢзҪӘз§°иҮӘе·ұвҖңйқҷж— жүҖеҸ–вҖқе‘ўпјҹжҳҫ然жқң甫并жңӘеҸӮеҠ иҝҮжӯӨж¬ЎеҲ¶дёҫгҖӮжқҺз…ңдёңгҖҠжқңз”«еӨ©е®қе…ӯиҪҪеә”еҲ¶дёҫиҜҙзҢ®з–‘гҖӢдёҖж–ҮйҖҡиҝҮиҫЁжһҗе®Ӣдәәиөөеӯҗж ҺгҖҒйІҒиЁ”гҖҒй»„й№Өзӯүдәәзӣёе…іиҜҙжі•д№ӢдҫқжҚ®пјҢжўізҗҶдәҶеӨ©е®қе…ӯиҪҪеә”еҲ¶дёҫиҜҙеңЁе®Ӣд»Јзҡ„з”ҹжҲҗиҝҮзЁӢпјҢ并йҖҡиҝҮйҮҚжЈҖзӣёе…іеҸІж–ҷдёҺжқңиҜ—пјҢеҗҰе®ҡдәҶжқңз”«еә”еӨ©е®қе…ӯиҪҪеҲ¶дёҫд№ӢдәӢгҖӮз»јдёҠжүҖиҝ°пјҢеҗҺ世注家е°ҶгҖҠеҘүиө йІңдәҺдә¬е…ҶдәҢеҚҒйҹөгҖӢвҖңз ҙиғҶйҒӯеүҚж”ҝпјҢйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§гҖӮеҫ®з”ҹжІҫеҝҢеҲ»пјҢдёҮдәӢзӣҠй…ёиҫӣвҖқж•°еҸҘи§ЈиҜ»дёәжқңз”«жӣҫз»ҸеҸӮеҠ еӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•жҳҜжҳҺжҳҫзҡ„иҜҜиҜ»пјҢиҝҷз§ҚиҜҜжіЁеҜ№еҗҺдё–дә§з”ҹдәҶж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢжқң甫并没жңүеҸӮеҠ иҝҮиҝҷеңәиҖғиҜ•пјҢеҪ“然дәҰж— еә”иҜҸйҖҖдёӢеҗҺе®ҡеұ…й•ҝе®үд№ӢдәӢпјҢжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үзҡ„еҸҰдёҖйҮҚиҰҒдҫ§иҜҒиў«жҺ’йҷӨгҖӮиҝҳйңҖжҢҮеҮәзҡ„жҳҜпјҢйҖҡиҝҮжқңиҜ—дёӯжҸҸеҶҷе®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„еҶ…容并дёҚиғҪзЎ®е®ҡжқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙгҖӮжқңйӣҶдёӯжңҖж—©иЎЁзҺ°е®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„иҜ—жӯҢпјҢзӣ®еүҚеқҮзі»дәҺеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪпјҲ754е№ҙпјүгҖӮеҰӮгҖҠеӨҸж—ҘжқҺе…¬и§Ғи®ҝгҖӢпјҡвҖңиҝңжһ—жҡ‘ж°”и–„пјҢе…¬еӯҗиҝҮжҲ‘жёёгҖӮиҙ«еұ…зұ»жқ‘еқһпјҢеғ»иҝ‘еҹҺеҚ—жҘјгҖӮеӮҚиҲҚйўҮж·іжңҙпјҢжүҖйЎ»дәҰжҳ“жұӮгҖӮйҡ”еұӢе”ӨиҘҝ家пјҢеҖҹй—®жңүй…’дёҚгҖӮеўҷеӨҙиҝҮжөҠйҶӘпјҢеұ•еёӯдҝҜй•ҝжөҒгҖӮжё…йЈҺе·ҰеҸіиҮіпјҢе®ўж„Ҹе·ІжғҠз§ӢгҖӮе·ўеӨҡдј—йёҹж–—пјҢеҸ¶еҜҶйёЈиқүзЁ гҖӮиӢҰйҒӯжӯӨзү©иҒ’пјҢеӯ°и°“еҗҫеәҗе№ҪгҖӮж°ҙиҠұжҷҡиүІйқҷпјҢеә¶и¶іе……ж·№з•ҷгҖӮйў„жҒҗжЁҪдёӯе°ҪпјҢжӣҙиө·дёәеҗӣи°ӢгҖӮвҖқжӯӨеӨ–пјҢиҝҳжңүеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪз§ӢжүҖдҪңгҖҠз§ӢйӣЁеҸ№дёүйҰ–гҖӢе…¶дёүпјҡвҖңй•ҝе®үеёғиЎЈи°ҒжҜ”ж•°пјҢеҸҚй”ҒиЎЎй—Ёе®ҲзҺҜе өгҖӮиҖҒеӨ«дёҚеҮәй•ҝ蓬и’ҝпјҢзЁҡеӯҗж— еҝ§иө°йЈҺйӣЁгҖӮвҖқгҖҠд№қж—ҘеҜ„еІ‘еҸӮгҖӢпјҡвҖңжІүеҗҹеқҗиҘҝиҪ©пјҢйҘ®йЈҹй”ҷжҳҸжҳјгҖӮеҜёжӯҘжӣІжұҹеӨҙпјҢйҡҫдёәдёҖзӣёе°ұгҖӮвҖқд»ҘдёҠиҝҷдәӣиҜ—еҸҘиҷҪиғҪиҜҙжҳҺжқңз”«е·Іе®ҡеұ…й•ҝе®үпјҢеҚҙеқҮдҪңдәҺеӨ©е®қеҗҺжңҹгҖӮй—»дёҖеӨҡгҖҠе°‘йҷөе…Ҳз”ҹе№ҙи°ұдјҡз¬әгҖӢжҚ®д»ҘдёҠиҜ—жӯҢи®ӨдёәпјҢжқңз”«иҮӘдёңйғҪ移家иҮій•ҝе®үеҹҺеҚ—д№ӢдёӢжқңеҹҺпјҢз–‘еңЁеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪд№ӢжҳҘгҖӮиҝҷз§ҚеҲӨж–ӯе…¶е®һ并дёҚеҮҶзЎ®пјҢеҸӘиғҪиҜҙеӨ§иҮҙеҰӮжӯӨпјҢиҝҷжҳҜеӣ дёәжқңиҜ—дёӯжҳҺзЎ®и®°иҪҪе®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„иҜ—зҜҮ并дёҚиғҪеӨҹеҮҶзЎ®еҸҚжҳ е…¶е®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„еҲқе§Ӣж—¶й—ҙгҖӮд»ҺгҖҠжқңдҪҚе®…е®ҲеІҒгҖӢе’ҢгҖҠз§Ӣиҝ°гҖӢзӯүиҜ—еҸҜзҹҘпјҢеӨ©е®қеҚҒиҪҪйҷӨеӨ•жқңз”«еңЁжқңдҪҚ家е®ҲеІҒпјҢеӨ©е®қеҚҒиҪҪз§ӢвҖңжқңеӯҗеҚ§з—…й•ҝе®үж—…ж¬ЎвҖқгҖӮеҸҜи§ҒпјҢеӨ©е®қеҚҒиҪҪжқңз”«жӣҫеҖҹе®ҝдәІжҲҡ家дёӯжҲ–еңЁй•ҝе®үеҜ“еұ…ж—…йҰҶгҖӮгҖҠзҷҪдёқиЎҢгҖӢдә‘пјҡвҖңеҗӣдёҚи§ҒжүҚеЈ«жұІеј•йҡҫпјҢжҒҗжғ§ејғжҚҗеҝҚзҫҒж—…гҖӮвҖқд»ҮжіЁпјҡвҖңжӯӨиҜ—еҪ“жҳҜеӨ©е®қеҚҒдёҖдәҢиҪҪй—ҙе®ўеұ…дә¬еёҲиҖҢдҪңпјҢж•…жң«жңүвҖҳеҝҚзҫҒж—…вҖҷд№ӢиҜҙпјҢеҪ“дҫқжўҒж°Ҹзј–ж¬ЎгҖӮвҖқгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢдәҰжүҝиўӯдәҶд»Үж°ҸжӯӨиҜҙгҖӮиӢҘжһңзңҹеҰӮжӯӨзҡ„иҜқпјҢжқңз”«еӨ©е®қеҚҒдёҖдәҢиҪҪе°ҡеңЁвҖңеҝҚзҫҒж—…вҖқпјҢеңЁй•ҝе®үеҹҺеҶ…дјјд№ҺиҝҳжІЎжңүиҮӘе·ұзҡ„еұ…жүҖгҖӮеӣ жӯӨпјҢиҜ•еӣҫдҫқжҚ®жқңз”«жңүе…іе®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„иҜ—еҸҘжҺЁеҜјеҮәе…¶еҲқе…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙпјҢиҝҷдёҖжҖқи·ҜжҳҜиЎҢдёҚйҖҡзҡ„гҖӮдәҢгҖҒзј–дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжқңиҜ—зі»е№ҙдҫқжҚ®зҡ„йҮҚж–°жЈҖи§Ҷ еңЁгҖҠжқңиҜ—иҜҰжіЁгҖӢгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢзӯүжқғеЁҒжіЁжң¬дёӯпјҢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„жқңиҜ—жңүгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢгҖҠиө зү№иҝӣжұқйҳізҺӢдәҢеҚҒдәҢйҹөгҖӢгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢгҖҠд»ҠеӨ•иЎҢгҖӢе…ӯйҰ–гҖӮж—§жіЁд№ӢжүҖд»Ҙе°ҶиҝҷдәӣиҜ—жӯҢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢд№ҹжҳҜеӣ дёәе…Ҳжңүжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үд№ӢжҲҗи§ҒпјҢиҖҢдёҠиҝ°иҜ—жӯҢиў«и®ӨдёәжҳҜеҲқе…Ҙй•ҝе®үжүҖдҪңпјҢж•…зі»дәҺжҳҜе№ҙгҖӮ然иҖҢеҰӮдёҠжүҖи®әпјҢ既然жқңз”«еӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪ并дёҚеңЁй•ҝе®үпјҢйӮЈдәӣзӣ®еүҚзі»дәҺиҝҷдёӨе№ҙзҡ„жқңиҜ—пјҢе…¶зј–е№ҙдҫҝеҖјеҫ—еј•иө·жҖҖз–‘пјҢйңҖиҰҒйҮҚж–°иҖғеҜҹиҝҷдәӣиҜ—жӯҢзі»е№ҙзҡ„зЎ®еҲҮдҫқжҚ®пјҢд»ҘдёӢеҲҶеҲ«и®әд№ӢгҖӮ1.гҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢзҡ„зі»е№ҙдҫқжҚ®гҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢиөһзҫҺжқҺйҖӮд№Ӣдә‘пјҡвҖңе·Ұзӣёж—Ҙе…ҙиҙ№дёҮй’ұпјҢйҘ®еҰӮй•ҝйІёеҗёзҷҫе·қпјҢиЎ”жқҜд№җеңЈз§°йҒҝиҙӨгҖӮвҖқиҜ—дёӯвҖңиЎ”жқҜд№җеңЈз§°йҒҝиҙӨвҖқеҸҘд№ғжҳҜжқҘиҮӘжқҺйҖӮд№ӢзҪўзӣёеҗҺжүҖдҪңд№ӢиҜ—пјҢеӣ жӯӨиҝҷжҲҗдёәиҖғзҹҘгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢдҪңе№ҙе”ҜдёҖзҡ„ж—¶й—ҙзәҝзҙўгҖӮгҖҠж—§е”җд№ҰВ·жқҺйҖӮд№Ӣдј гҖӢи®°иҪҪпјҡдә”иҪҪпјҢзҪўзҹҘж”ҝдәӢпјҢе®ҲеӨӘеӯҗе°‘дҝқгҖӮйҒҪе‘ҪдәІж•…ж¬ўдјҡпјҢиөӢиҜ—жӣ°пјҡвҖңйҒҝиҙӨеҲқзҪўзӣёпјҢд№җеңЈдё”иЎ”жқҜгҖӮдёәй—®й—ЁеүҚе®ўпјҢд»ҠжңқеҮ дёӘжқҘпјҹвҖқз«ҹеқҗдёҺйҹҰеқҡзӯүзӣёе–„пјҢиҙ¬е®ңжҳҘеӨӘе®ҲвҖҰвҖҰеёҢеҘӯиҝҮе®ңжҳҘйғЎпјҢйҖӮд№Ӣй—»е…¶жқҘпјҢд»°иҚҜиҖҢжӯ»гҖӮ й»„й№ӨжіЁдә‘пјҡи”Ўе…ҙе®—гҖҠе№ҙи°ұгҖӢдә‘еӨ©е®қдә”иҪҪпјҢиҖҢжўҒжқғйҒ“зј–еңЁеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪгҖӮжҢүеҸІпјҡжұқйҳізҺӢеӨ©е®қд№қиҪҪе·Іи–ЁпјҢиҙәзҹҘз« дә‘еӨ©е®қдёүиҪҪпјҢжқҺйҖӮд№ӢеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢиӢҸжҷӢејҖе…ғдәҢеҚҒдәҢе№ҙпјҢ并已жӯ»гҖӮжӯӨиҜ—еҪ“жҳҜеӨ©е®қй—ҙиҝҪж—§дәӢиҖҢиөӢд№ӢпјҢжңӘиҜҰдҪ•е№ҙгҖӮ й»„й№Өе·ІжіЁж„ҸеҲ°жқңз”«жӯӨиҜ—еҶҷдҪңж—¶е…«д»ҷдёӯе·ІеҚ’еӣӣдәәд№ӢдәӢе®һпјҢдҪҶ并дёҚиғҪжҚ®жқҺйҖӮд№ӢзҪўзӣёеҸҠеҚ’е№ҙжқҘеҲӨж–ӯжӯӨиҜ—д№ӢдҪңе№ҙпјҢж•…з¬јз»ҹең°з§°жӯӨиҜ—жҳҜеӨ©е®қй—ҙиҝҪеҝҶж—§дәӢиҖҢдҪңпјҢе…¶и®әе®һеұһдёҘи°ЁгҖӮгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢдә‘пјҡвҖңйҖӮд№ӢзҪўзӣёеңЁеӨ©е®қдә”иҪҪеӣӣжңҲпјҢеҲҷжӯӨиҜ—жңҖж—©дәҰеҝ…дҪңдәҺдә”иҪҪеӣӣжңҲд№ӢеҗҺгҖӮвҖқжӯӨи®әиҷҪеӨ§иҮҙдёҚе·®пјҢ然вҖңжңҖж—©вҖқдәҢеӯ—еҚҙж— еҝ…иҰҒпјҢеә”иҜҘеҲ еҺ»гҖӮгҖҠжқңз”«еӨ§иҫһе…ёгҖӢдә‘пјҡжҚ®ж–°гҖҒж—§гҖҠе”җд№ҰВ·жқҺйҖӮд№Ӣдј гҖӢеҸҠгҖҠзҺ„е®—зәӘгҖӢпјҢйҖӮд№ӢзҪўзӣёеңЁзҺ„е®—еӨ©е®қдә”иҪҪпјҲ746пјүеӣӣжңҲпјҢеҲҷжӯӨиҜ—жңҖж—©дәҰеҝ…дҪңдәҺдә”иҪҪеӣӣжңҲд№ӢеҗҺпјҢж—¶жқңз”«еҲқиҮій•ҝе®үгҖӮ еҰӮдёҠжүҖи®әпјҢжқҺйҖӮд№Ӣзҡ„зҪўзӣёж—¶й—ҙеҸӘиғҪдҪңдёәеҲӨж–ӯжӯӨиҜ—дҪңе№ҙзҡ„дёҖдёӘеҸӮиҖғзәҝзҙўпјҢиҜҙжҳҺжӯӨиҜ—еҝ…дҪңдәҺеӨ©е®қдә”иҪҪеӣӣжңҲд№ӢеҗҺпјҢдҪҶгҖҠжқңз”«еӨ§иҫһе…ёгҖӢвҖңж—¶жқңз”«еҲқиҮій•ҝе®үвҖқд№ӢиҜҙжҳҫ然жҳҜжҚ®жӯӨзәҝзҙўе°ҶгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжң¬е№ҙпјҢжӯӨз§ҚзңӢжі•жңүдәӣж¬ еҰҘгҖӮжқҺйҖӮд№ӢзҪўзӣёеҗҺпјҢдәҺж¬Ўе№ҙпјҲеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјүжӯЈжңҲеңЁе®ңжҳҘеӨӘе®Ҳд»»дёҠжңҚжҜ’иҮӘе°ҪгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢйҹҰеқҡгҖҒзҡҮз”«жғҹжҳҺгҖҒжҹіеӢЈгҖҒиЈҙж•ҰеӨҚгҖҒжқҺйӮ•гҖҒжқЁж…ҺзҹңзӯүдәәзҡҶиў«жһ„йҷ·иҮҙжӯ»пјҢеӨ©дёӢдёәд№Ӣдҫ§зӣ®пјҢзҡҶж…‘дәҺжқҺжһ—з”«ж·«еЁҒеҷӨеЈ°дёҚж•ўиЁҖгҖӮжҸЈд№Ӣжғ…зҗҶпјҢжқңз”«ж–ӯдёҚж•ўеңЁжӯӨж—¶еҶ’зқҖз”ҹе‘ҪеҚұйҷ©еҶҷиҜ—жӯҢйўӮжқҺйҖӮд№ӢгҖӮжқҺжһ—з”«еҚ’дәҺеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪпјҲ752е№ҙпјүеҚҒдёҖжңҲжң«пјҢж•…жўҒжқғйҒ“е°ҶгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢзј–дәҺеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪиҮӘжңүе…¶йҒ“зҗҶпјҢжқңз”«еңЁеӨ©е®қеҚҒдәҢиҪҪпјҲ753е№ҙпјүжүҖдҪңгҖҠеҘүиө йІңдәҺдә¬е…ҶдәҢеҚҒйҹөгҖӢдёӯж•ўдәҺжҺ§иҜүжқҺжһ—з”«вҖңйҳҙи°ӢзӢ¬з§үй’§вҖқд№ҹжҳҜеҗҢзҗҶгҖӮиҝҳеҸҜдҪңдёәдҫ§иҜҒзҡ„жҳҜпјҡеӨ©е®қе…ӯиҪҪжҳҘпјҢжқҺйӮ•еңЁеҢ—жө·еӨӘе®Ҳд»»дёҠиў«жқҺжһ—з”«жҙҫзӣ‘еҜҹеҫЎеҸІзҪ—еёҢеҘӯжқ–жқҖпјҢжқңз”«еҜ№жӯӨдәҰзј„й»ҳж— иҜӯпјҢзӣҙиҮіеӨ§еҺҶе…ғе№ҙпјҲ766е№ҙпјүеңЁеӨ”е·һдҪңгҖҠе…«е“ҖиҜ—В·иө з§ҳд№Ұзӣ‘жұҹеӨҸжқҺе…¬йӮ•гҖӢпјҢж–№жүҚдёәжқҺйӮ•йёЈеҶӨеҸ«еұҲпјҢе…¶дёӯдә‘пјҡвҖңз»ҲжӮІжҙӣйҳізӢұпјҢдәӢиҝ‘е°ҸиҮЈжҜҷгҖӮвҖқвҖңеқЎйҷҖйқ’е·һиЎҖпјҢиҠңжІЎжұ¶йҳізҳ—гҖӮвҖқеҰӮжӯӨзңӢжқҘпјҢгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢдёҚдҪңдәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжҳҺзҹЈпјҢе°Ҷе…¶зј–е№ҙ移иҮіеӨ©е®қеҚҒдәҢиҪҪжқҺжһ—з”«еҺ»дё–д»ҘеҗҺиҫғдёәеҗҲзҗҶгҖӮиҝ‘жқҘжҲҙдјҹеҚҺе…Ҳз”ҹгҖҠжқңз”«д№ҫе…ғе…ғе№ҙзҡ„еҲӣдҪңгҖӢдёҖж–ҮжҸҗеҮәпјҢе°ҶгҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪгҖҒеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪйғҪжІЎжңүдҫқжҚ®пјҢжӯӨиҜ—жңҖжңүеҸҜиғҪдҪңдәҺд№ҫе…ғе…ғе№ҙпјҲ758е№ҙпјүжҳҘеӨ©пјҢеӣ дёәдҪңе·ҰжӢҫйҒ—зҡ„жқңз”«жӯӨж—¶жңүе……иЈ•зҡ„ж—¶й—ҙжқҘе®ҢжҲҗжӯӨиҜ—гҖӮе…¶и®әдәҰеҖјеҫ—еј•иө·е…іжіЁпјҢиЎЁжҳҺеӯҰз•ҢеҜ№гҖҠйҘ®дёӯе…«д»ҷжӯҢгҖӢзҡ„зј–е№ҙй—®йўҳе·Із»ҸжңүдәҶж–°зҡ„и®ӨиҜҶе’ҢжҖқиҖғгҖӮ2.гҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢд№ӢдҪңе№ҙиҖғд»Үе…ҶйіҢе°ҶгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢзј–дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢгҖҠжқңз”«еӨ§иҫһе…ёгҖӢгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢзҡҶд»Һд№ӢгҖӮгҖҠж—§е”җд№ҰВ·еӯ”е·ўзҲ¶дј гҖӢи®°иҪҪпјҡе·ўзҲ¶ж—©еӢӨж–ҮеҸІпјҢе°‘ж—¶дёҺйҹ©еҮҶгҖҒиЈҙж”ҝгҖҒжқҺзҷҪгҖҒеј еҸ”жҳҺгҖҒйҷ¶жІ”йҡҗдәҺеҫӮжқҘеұұпјҢж—¶еҸ·вҖңз«№жәӘе…ӯйҖёвҖқгҖӮж°ёзҺӢз’ҳиө·е…өжұҹж·®пјҢй—»е…¶иҙӨпјҢд»Ҙд»ҺдәӢиҫҹд№ӢгҖӮе·ўзҲ¶зҹҘе…¶еҝ…иҙҘпјҢдҫ§иә«жҪңйҒҒпјҢз”ұжҳҜзҹҘеҗҚгҖӮ гҖҠж–°е”җд№ҰВ·еӯ”е·ўзҲ¶дј гҖӢи®°иҪҪпјҡе°‘еҠӣеӯҰпјҢйҡҗеҫӮжқҘеұұгҖӮж°ёзҺӢз’ҳз§°е…өжұҹж·®пјҢиҫҹзҪІе№•еәңпјҢдёҚеә”пјҢй“Іиҝ№ж°‘дјҚгҖӮз’ҳиҙҘпјҢзҹҘеҗҚгҖӮ еҸҜи§ҒпјҢеҸІзұҚдёӯ并жңӘи®°иҪҪеӯ”е·ўзҲ¶еӨ©е®қй—ҙеңЁй•ҝе®үзҡ„з»ҸеҺҶпјҢеӣ жӯӨдәҰж— д»ҺзЎ®е®ҡе…¶зҰ»ејҖй•ҝе®үзҡ„е…·дҪ“ж—¶й—ҙгҖӮгҖҠеҲҶй—ЁйӣҶжіЁжқңе·ҘйғЁиҜ—гҖӢеј•еёҲжӣ°пјҡвҖңе·ўзҲ¶дёҺжқҺзҷҪеҸӢе–„пјҢжқҺзҷҪж—¶еңЁжұҹдёңпјҢе·ўзҲ¶ж¬ІеҜ»д№ӢпјҢй—®жқҺзҘһд»ҷд№ӢжңҜпјҢйҒӮд»Ҙз—…иҫһжңқе»·пјҢжёёжұҹдёңпјҢж•…дә‘вҖҳжҺүеӨҙдёҚиӮҜдҪҸвҖҷгҖӮвҖқиҝҷйҮҢжүҖдә‘еӯ”е·ўзҲ¶вҖңд»Ҙз—…иҫһжңқе»·вҖқжҳҫ然жҳҜж №жҚ®жқңз”«жӯӨиҜ—йўҳзӣ®дёӯзҡ„вҖңи°ўз—…вҖқдәҢеӯ—ж•·иЎҚиҖҢжҲҗпјҢе№¶ж— еҸІж–ҷж”Ҝж’‘гҖӮжңұй№Өйҫ„жіЁжӣ°пјҡвҖңжҢүеҸІпјҢе·ўзҲ¶д»Ҙиҫһж°ёзҺӢз’ҳиҫҹзҪІзҹҘеҗҚпјҢе№ҝеҫ·дёӯпјҢе§ӢжҺҲеҸіеҚ«е…өжӣ№еҸӮеҶӣгҖӮжӯӨиҜ—д№ғеӨ©е®қдёӯе…¬еңЁдә¬еёҲдҪңпјҢж„Ҹе·ўзҲ¶е°қй—Іжёёй•ҝе®үпјҢиҫһе®ҳеҪ’йҡҗпјҢеҸІдёҚеҸҠиҪҪгҖӮвҖқ然жҚ®дёӨе”җд№ҰпјҢеӯ”е·ўзҲ¶дәҺеӨ©е®қй—ҙ并жңӘжңүд»»е®ҳиҒҢзҡ„и®°иҪҪпјҢд»ҺжқңиҜ—жүҖиҪҪжқҘзңӢпјҢжӯӨж¬Ўеӯ”е·ўзҲ¶вҖңжҺүеӨҙдёҚиӮҜдҪҸвҖқд№Ӣж №жң¬еҺҹеӣ жҳҜеңЁй•ҝе®үжұӮд»•дёҖж— жүҖжҲҗпјҢеҜ№жңқе»·дә§з”ҹдәҶж·ұж·ұзҡ„еӨұжңӣд№Ӣжғ…пјҢйҒӮеҶіж„ҸзҰ»ејҖпјҢд»ҝж•ҲжқҺзҷҪпјҢжёёд»ҷйҒҝдё–пјҢвҖңи°ўз—…вҖқеҸӘжҳҜжүҳиҜҚиҖҢе·ІгҖӮеҸҰеӨ–пјҢжқңз”«еңЁгҖҠжқӮиҝ°гҖӢдёӯдәҰдҫ§йқўи®°еҪ•дәҶеӯ”е·ўзҲ¶еңЁй•ҝе®үзҡ„йҒӯйҒҮпјҢеҸҜиЎҘеҸІдј д№ӢйҳҷпјҢе…¶дә‘пјҡеҮЎд»Ҡд№Ӣд»ЈпјҢз”ЁеҠӣдёәиҙӨд№ҺпјҹиҝӣиҙӨдёәиҙӨд№ҺпјҹиҝӣиҙӨдёәиҙӨпјҢеҲҷйІҒд№Ӣеј еҸ”еҚҝгҖҒеӯ”е·ўзҲ¶дәҢжүҚеЈ«иҖ…пјҢиҒӘжҳҺж·ұеҜҹпјҢеҚҡиҫ©й—іеӨ§пјҢеӣәеҝ…иғҪдјёдәҺзҹҘе·ұпјҢд»Өй—®дёҚе·ІпјҢд»»йҮҚиҮҙиҝңпјҢйҖҹдәҺйЈҺйЈҷд№ҹгҖӮжҳҜдҪ•йқўзӣ®й»§й»‘пјҢеёёдёҚеҫ—йҘұйҘӯеҗғпјҢжӣҫжңӘеҰӮеҜҢ家еҘҙпјҢе…№ж•ўжңӣзјҹиЎЈд№ҳиҪ©д№ҺпјҹеІӮдёңд№ӢиҜёдҫҜж·ұжӢ’дәҺжұқд№ҺпјҹеІӮж–°д»Өе°№д№ӢдәәжңӘжұқд№ӢзҹҘд№ҹпјҹз”ұеӨ©д№Һпјҹжңүе‘Ҫд№ҺпјҹиҷҪеІ‘еӯҗгҖҒи–ӣеӯҗеј•зҹҘеҗҚд№ӢеЈ«пјҢжңҲж•°еҚҒзҷҫпјҢеЎ«е°”йҖҶж—…пјҢиҜ·иҜөиҜ—пјҢжө®еҗҚиҖівҖҰвҖҰе—ҹд№Һе·ўзҲ¶пјҢжү§йӣҢе®ҲеёёпјҢеҗҫж— жүҖиө иӢҘзҹЈгҖӮжі°еұұеҶҘеҶҘеҙ’д»Ҙй«ҳпјҢжі—ж°ҙжҪҫжҪҫејҘд»Ҙжё…пјҢжӮ жӮ еҸӢз”ҹпјҢеӨҚдҪ•ж—¶дјҡдәҺзҺӢй•җд№Ӣдә¬пјҢиҪҪйҘ®жҲ‘жөҠй…’пјҢиҪҪе‘јжҲ‘дёәе…„пјҹ д»Һж–ҮдёӯжүҖи®°еҸҜзҹҘпјҢеӯ”е·ўзҲ¶е’Ңеј еҸ”еҚҝеҜ„еұ…еңЁй•ҝе®үзҡ„вҖңйҖҶж—…вҖқдёӯпјҢз”ҡиҮіиҝһжё©йҘұйғҪеҫ—дёҚеҲ°дҝқиҜҒпјҢеҸҜи§Ғ其并жңӘеңЁй•ҝе®үиҺ·еҫ—е®ҳиҒҢпјҢжңұжіЁвҖңиҫһе®ҳеҪ’йҡҗпјҢеҸІдёҚеҸҠиҪҪвҖқд№ӢиҜҙдёҚиғҪжҲҗз«ӢгҖӮгҖҠжқӮиҝ°гҖӢд№ӢдҪңе№ҙдёҚеҸҜзҹҘпјҢжһ—继дёӯжҚ®ж–Үдёӯзҡ„вҖңжі°еұұвҖқе’ҢвҖңжі—ж°ҙвҖқпјҢд»Ҙдёәжқңз”«ејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣиҮідәҢеҚҒе…«е№ҙжёёйҪҗиөөж—¶еңЁеұұдёңжүҖдҪңгҖӮжӯӨиҜҙдёҚзЎ®пјҢгҖҠжқӮиҝ°гҖӢдёӯжҸҗеҲ°е·ўзҲ¶еңЁй•ҝе®үзҡ„зӢјзӢҲжғ…зҠ¶пјҢжҳҫ然并йқһдҪңдәҺеұұдёңпјҢиҖҢеә”дҪңдәҺй•ҝе®үпјҢж–ҮдёӯжҸҗеҸҠвҖңеӨӘеұұвҖқе’ҢвҖңжі—ж°ҙвҖқпјҢеә”жҳҜеӣһеҝҶиҮӘе·ұеҪ“е№ҙе’Ңеӯ”е·ўзҲ¶зӯүдәәеңЁйҪҗйІҒдёҖиө·жёёеҺҶзҡ„ж—§и°ҠгҖӮеҲҳејҖжү¬гҖҠжқңж–ҮзӘҘз®Ўз»ӯзҜҮгҖӢдёҖж–Үи®ӨдёәгҖҠжқӮиҝ°гҖӢдёҺгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢд№ғеҗҢж—¶е…ҲеҗҺд№ӢдҪңпјҢеҗҲдёӨзҜҮиҜ—ж–ҮеҜ№иҜ»пјҢе…¶иҜҙеә¶еҮ иҝ‘д№ӢгҖӮгҖҠжқӮиҝ°гҖӢиҷҪдҪңдәҺй•ҝе®үпјҢдәҰеҸҜеӨ§иҮҙзЎ®е®ҡе…¶дёҺгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢдҪңдәҺеҗҢж—¶пјҢдҪҶе…¶дҪңе№ҙд»ҚдёҚеҘҪзЎ®е®ҡгҖӮеҜ№жӯӨпјҢзҺӢиҫүж–ҢеңЁгҖҠеӯ”е·ўзҲ¶дёҺжқҺзҷҪгҖҒжқңз”«дәӨжёёиҖғгҖӢдёҖж–ҮжҢҮеҮәпјҡеӯ”е·ўзҲ¶жӯӨиЎҢдёҺеј еҸ”еҚҝеҲ°й•ҝе®үеҗҺпјҢжӣҫд»ҘиҜ—е№Іи°’иҝҮеІ‘еҸӮгҖҒи–ӣжҚ®дәҢдәәпјҢеӣ ж— жһңиҖҢиҝҳпјҢжқңз”«еҚіеҶҷжҳҜж–Үд»ҘйҖҒд№ӢгҖӮжҢүеІ‘еҸӮгҖҒи–ӣжҚ®дәҢдәәзҡ„е®ҰеҺҶвҖҰвҖҰеІ‘еҸӮеӨ©е®қдә”иҪҪиҝӣеЈ«еҸҠ第пјҢж—Ӣи§ЈиӨҗдёәеҸіеҶ…зҺҮеәңе…өжӣ№еҸӮеҶӣпјҢеӨ©е®қе…«иҪҪиөҙе®үиҘҝ幕еәңпјҢеҚҒиҪҪиҝҳй•ҝе®үдёәеҸіиЎҘйҳҷпјҢеҚҒдёүиҪҪд»»еӨ§зҗҶиҜ„дәӢпјҢеҶҚиөҙиҫ№еЎһпјҢдәҺе”җиӮғе®—иҮіеҫ·дәҢиҪҪе§ӢиҝҳгҖӮи–ӣжҚ®еӨ©е®қе…ӯиҪҪзҷ»иҝӣ士第пјҢж—ӢеӨ–жҺҲпјҢеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪиҝҳй•ҝе®үпјҢд»»еӨ§зҗҶеҸёзӣҙгҖӮж №жҚ®еІ‘еҸӮдёҺи–ӣжҚ®еңЁеӨ©е®қе№ҙй—ҙзҡ„дҫӣиҒҢжҰӮеҶөпјҢзҹҘеӯ”е·ўзҲ¶дёҺеј еҸ”еҚҝеңЁй•ҝе®үд»ҘиҜ—е№Іи°’дәҢдәәиҖ…пјҢжҳҜеҝ…еңЁеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪиҮіеҚҒдёүиҪҪд№Ӣй—ҙзҡ„пјҢеӣ дёәеӨ©е®қе…ӯиҪҪдәҢдәәеӣә然еқҮеңЁй•ҝе®үпјҢдҪҶж–Ҝж—¶дёҖдёәеҸіеҶ…зҺҮеәңе…өжӣ№еҸӮеҶӣпјҢдёҖе§ӢеҸҠ第пјҢзҡҶдёҚиғҪдҪңдёәеӯ”гҖҒеј е№Іи°’д№ӢеҜ№иұЎгҖӮиҖҢеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪиҮіеҚҒдёүиҪҪпјҢжқңз”«дәҰжӯЈеңЁй•ҝе®үгҖӮиҝҷе°ұи¶ід»ҘиЎЁжҳҺпјҢгҖҠжқӮиҝ°гҖӢзҡ„дҪңе№ҙжҳҜеҝ…еңЁеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪиҮіеҚҒдёүиҪҪд№Ӣй—ҙзҡ„гҖӮ жқңз”«гҖҠжқӮиҝ°гҖӢдёӯжӣҫжҸҗеҲ°еІ‘еҸӮе’Ңи–ӣжҚ®еёҰзқҖеҫҲеӨҡзҹҘеҗҚд№ӢеЈ«еҺ»еӯ”е·ўзҲ¶зҡ„йҖҶж—…иҜ·е…¶йўӮиҜ—д№ӢдәӢпјҢзҺӢе…Ҳз”ҹдҫҝйҖҡиҝҮиҖғеҜҹеІ‘гҖҒи–ӣеңЁеӨ©е®қй—ҙзҡ„иЎҢжӯўеҲӨж–ӯиҝҷдёүдәәзҡ„дәӨйӣҶеҝ…еңЁеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪиҮіеҚҒдёүиҪҪд№Ӣй—ҙгҖӮжӯӨеӨ–пјҢд»–иҝҳз»“еҗҲжқҺзҷҪеӨ©е®қжң«е№ҙзҡ„жёёиёӘпјҢи®ӨдёәгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢзҡ„дҪңе№ҙдёәеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪпјҢе…¶и®әеҸҜеҸӮгҖӮиӢҘеҶҚиҒ”зі»е·ўзҲ¶жӢ’ж°ёзҺӢжқҺз’ҳд№Ӣиҫҹд№ӢдәӢдёҺжқҺзҷҪеңЁжұҹдёңзҡ„ж—¶й—ҙпјҢе°ҶгҖҠжқӮиҝ°гҖӢдёҺгҖҠйҖҒеӯ”е·ўзҲ¶и°ўз—…еҪ’жёёжұҹдёңе…је‘ҲжқҺзҷҪгҖӢиҝҷдёӨзҜҮиҜ—ж–Үзі»дәҺеӨ©е®қеҗҺжңҹзҡ„еҗҲзҗҶжҖ§ж— з–‘иҰҒиҝңеӨ§дәҺеӨ©е®қеүҚжңҹпјҢж—§жіЁе°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үд№Ӣж—¶жІЎжңүд»»дҪ•дҫқжҚ®пјҢжҲ–дәҰеҸ—еҲ°еӨ©е®қдә”иҪҪеҲқе…Ҙй•ҝе®үиҜҙзҡ„еҪұе“ҚпјҢж•…е°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪдёҚиғҪжҲҗз«ӢгҖӮ3.гҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢд№Ӣзі»е№ҙй—®йўҳж—§жіЁе°ҶгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢзј–еңЁеӨ©е®қдә”иҪҪжҲ–еӨ©е®қе…ӯиҪҪеӨҸпјҢиҖҢе°ҶгҖҠеҘүйҷӘйғ‘驸马йҹҰжӣІдәҢйҰ–гҖӢз¬јз»ҹең°зј–дәҺеӨ©е®қд№Ӣжң«гҖҒе®үеҸІд№ұеүҚгҖӮжҢүпјҢжқңз”«дёҺйғ‘ж°Ҹ家ж—Ҹзҡ„дәӨеҫҖж—¶й—ҙ并дёҚи§Ғеҫ—жңүиҝҷд№Ҳж—©гҖӮ然иҖҢеҖҳиӢҘжҲ‘们зҹҘйҒ“жқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үеҗҺж•°е№ҙй—ҙ并жңӘе®ҡеұ…й•ҝе®үпјҢеҲҷе…¶дёҺйғ‘жҪңжӣңгҖҒйғ‘иҷ”зҡ„дәӨеҫҖжҒҗжҖ•е№¶йқһеңЁеӨ©е®қеүҚжңҹпјҢиҖҢжһҒжңүеҸҜиғҪжҳҜеңЁеӨ©е®қеҗҺжңҹгҖӮжӯӨеүҚ笔иҖ…жӣҫжҢҮеҮәпјҢжқңз”«дёәйғ‘жҪңжӣңжүҖдҪңгҖҠе”җж•…еҫ·д»Әиө ж·‘еҰғзҡҮз”«ж°ҸзҘһйҒ“зў‘гҖӢдёӯдёҙжҷӢе…¬дё»дә‘пјҡвҖңиҮӘжҲ‘д№ӢиҘҝпјҢеІҒйҳіиҪҪзәӘгҖӮвҖқжҚ®жӯӨеҸҜзҹҘжӯӨзў‘еҪ“дҪңдәҺеӨ©е®қд№қиҪҪпјҲ750е№ҙпјүпјҢй»„й№ӨгҖҒжңұй№Өйҫ„зӯүе°ҶжӯӨгҖҠзҘһйҒ“зў‘гҖӢзј–дәҺеӨ©е®қеӣӣиҪҪжңүиҜҜгҖӮд»Һзў‘ж–ҮдёӯвҖңз”«еҝқйғ‘еә„д№Ӣе®ҫе®ўпјҢжёёзӘҰдё»д№Ӣеӣӯжһ—вҖқд№ӢиҜӯпјҢеҸҜи§Ғжқңз”«еңЁйғ‘жҪңжӣң家еҒҡе®ўзҡ„ж—¶й—ҙеә”дёәеӨ©е®қд№қиҪҪеүҚеҗҺпјҢжқңз”«дёҺйғ‘ж°Ҹ家ж—Ҹзҡ„дәӨеҫҖеҪ“еңЁжӯӨж—¶пјҢгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢгҖҠеҘүйҷӘйғ‘驸马йҹҰжӣІдәҢйҰ–гҖӢзӯүдёҺйғ‘жҪңжӣңдәӨеҫҖзҡ„иҜ—жӯҢдәҰеҫҲжңүеҸҜиғҪдҪңдәҺеҗҢж—¶гҖӮжӯӨеӨ–пјҢжҲ‘们иҝҳеҸҜд»Ҙе°Ҷжқңз”«дёҺйғ‘иҷ”зҡ„дәӨеҫҖж—¶й—ҙдҪңдёәеҲӨж–ӯгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢеҶҷдҪңж—¶й—ҙзҡ„ж—ҒиҜҒгҖӮжқңз”«жңүгҖҠйҷӘйғ‘е№ҝж–ҮжёёдҪ•е°ҶеҶӣеұұжһ—еҚҒйҰ–гҖӢпјҢгҖҠе”җдјҡиҰҒВ·е№ҝж–ҮйҰҶгҖӢжӣ°пјҡвҖңеӨ©е®қд№қиҪҪдёғжңҲеҚҒдёүж—ҘзҪ®пјҢйўҶеӣҪеӯҗзӣ‘иҝӣеЈ«дёҡиҖ…гҖӮеҚҡеЈ«гҖҒеҠ©ж•ҷеҗ„дёҖдәәпјҢе“Ғ秩еҗҢеӨӘеӯҰгҖӮд»Ҙйғ‘иҷ”дёәеҚҡеЈ«пјҢиҮід»Ҡе‘јйғ‘иҷ”дёәйғ‘е№ҝж–ҮгҖӮвҖқеҸҲгҖҠйӣҶиҙӨжіЁи®°гҖӢжӣ°пјҡвҖңеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪе…«жңҲжҲҠз”іпјҢжқЁеҶІгҖҒз¶ҰжҜӢжҪңиҝҒе№ҝж–ҮеҚҡеЈ«гҖӮвҖқз”ұжӯӨеҸҜзҹҘпјҢйғ‘иҷ”еҚёд»»е№ҝж–ҮйҰҶеҚҡеЈ«жҳҜеңЁеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪгҖӮ既然еңЁиҜ—йўҳдёӯе·Із§°вҖңйғ‘е№ҝж–ҮвҖқпјҢеҲҷгҖҠйҷӘйғ‘е№ҝж–ҮжёёдҪ•е°ҶеҶӣеұұжһ—еҚҒйҰ–гҖӢеә”дҪңдәҺеӨ©е®қд№қиҪҪиҮіеҚҒдёүиҪҪд№Ӣй—ҙпјҢиҝҷдёӘеҢәй—ҙзҡ„дёҠйҷҗдёҺгҖҠе”җж•…еҫ·д»Әиө ж·‘еҰғзҡҮз”«ж°ҸзҘһйҒ“зў‘гҖӢзҡ„дҪңе№ҙзӣёеҗҢгҖӮжҙӘдёҡе…Ҳз”ҹжӣ°пјҡвҖңжҲ‘еҖҫеҗ‘дәҺи®ӨдёәгҖҠйҷӘйғ‘е№ҝж–ҮжёёдҪ•е°ҶеҶӣеұұжһ—гҖӢеҶҷдәҺ751е№ҙпјҲеӨ©е®қеҚҒиҪҪпјүжҷҡжҳҘгҖӮвҖҰвҖҰгҖҠйҮҚиҝҮдҪ•ж°ҸгҖӢдә”йҰ–еҸҜиғҪдҪңдәҺ752е№ҙпјҲеӨ©е®қеҚҒдёҖиҪҪпјүжҳҘеӨ©гҖӮвҖқе…¶иҜҙеә¶еҮ иҝ‘д№ӢгҖӮжӯӨеӨ–пјҢгҖҠйҶүж—¶жӯҢгҖӢдҪңдәҺеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪжҳҘпјҢдәҰдёәеӨ©е®қеҗҺжңҹгҖӮеҖҳиӢҘжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪе·Із»Ҹз»“дәӨдәҶ驸马йғ‘жҪңжӣңпјҢеҲҷе…¶дёҺйғ‘иҷ”д№ӢзӣёиҜҶж–ӯдёҚдјҡ延иҝҹеҲ°е…«е№ҙд»ҘеҗҺзҡ„еӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪпјҢеӣ жӯӨ笔иҖ…д»ҘдёәгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢзҡ„дҪңе№ҙдёҺгҖҠе”җж•…еҫ·д»Әиө ж·‘еҰғзҡҮз”«ж°ҸзҘһйҒ“зў‘гҖӢзҡ„дҪңе№ҙзӣёиҝ‘пјҢдәҰдҪңдәҺеӨ©е®қд№қиҪҪеүҚеҗҺгҖӮжҖ»д№ӢпјҢжқңз”«дёҺйғ‘ж°Ҹ家ж—ҸжҲҗе‘ҳзҡ„дәӨеҫҖеӨ§иҮҙеңЁеӨ©е®қд№қиҪҪд»ҘеҗҺпјҢгҖҠйғ‘驸马宅е®ҙжҙһдёӯгҖӢ并дёҚдёҖе®ҡдҪңдәҺеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪпјҢе…¶дҪңе№ҙеә”еҗҺ移иҮіеӨ©е®қд№қиҪҪд»ҘеҗҺгҖӮиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢеҚідҫҝеғҸгҖҠеҘүйҷӘйғ‘驸马йҹҰжӣІдәҢйҰ–гҖӢиҝҷж ·дёҚиғҪзЎ®е®ҡзј–е№ҙзҡ„иҜ—жӯҢд№ҹдҫҝжңүдәҶдёҖе®ҡзҡ„еҸӮз…§е’ҢдҫқжҚ®гҖӮ4.гҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢд№Ӣзі»е№ҙеҶҚиҖғе®Ӣдәәй»„й№Өе°ҶгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢзі»дәҺеӨ©е®қе…ғе№ҙпјҢжӯӨж—¶жқҺжқңдәҢдәәе°ҡжңӘзӣёиҜҶпјҢе…¶иҜҙжҳҫиҜҜгҖӮжё…еҲқйЎҫе®ёгҖҠиҫҹз–ҶеӣӯжқңиҜ—жіЁи§ЈгҖӢйҰ–ж¬Ўе°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢе…¶жӣ°пјҡвҖңдә”иҪҪжҳҘпјҢе…¬еҪ’й•ҝе®үпјҢзҷҪиў«ж”ҫжөӘжёёпјҢеҶҚе…ҘеҗҙпјҢжӯӨеҝ…дә”иҪҪжҳҘдҪңд№ҹгҖӮвҖқеҸҜи§ҒйЎҫе®ёе°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„зҗҶз”ұд№ҹжҳҜи®Өе®ҡжқңз”«жҳҜе№ҙе·Іе…Ҙй•ҝе®үпјҢж•…зі»дәҺжӯӨе№ҙд№ӢжҳҘгҖӮжӯӨеҗҺд»Үе…ҶйіҢгҖҒжөҰиө·йҫҷд»ҘиҮігҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢеқҮд»Һе…¶иҜҙгҖӮгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢеҸҲжӣ°пјҡвҖңжёӯеҢ—пјҢжёӯж°ҙеҢ—еІёпјҢеҖҹжҢҮй•ҝе®үдёҖеёҰпјҢдёәз”«жүҖеңЁгҖӮвҖқжқңиҜ—дёӯз”ЁвҖңжёӯеҢ—вҖқиҖ…д»…жңүдёӨдҫӢпјҢйҷӨдәҶгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢдә‘вҖңжёӯеҢ—жҳҘеӨ©ж ‘пјҢжұҹдёңж—Ҙжҡ®дә‘вҖқд№ӢеӨ–пјҢеҸҰдёҖдҫӢдёәгҖҠзӨҫж—ҘдёӨзҜҮгҖӢе…¶дәҢпјҡвҖңд»Ҡж—ҘжұҹеҚ—иҖҒпјҢд»–ж—¶жёӯеҢ—з«ҘгҖӮвҖқжҲ–дәҰе°ҶжӯӨиҜ—д№ӢвҖңжёӯеҢ—вҖқзӯүеҗҢдәҺе’ёйҳіпјҢдәҰзӯүеҗҢдәҺй•ҝе®үгҖӮдҪҶеҰӮжһңе°ҶвҖңжёӯеҢ—вҖқзҗҶи§Јдёәе®һжҢҮиҖҢйқһжіӣжҢҮд»Јз§°зҡ„иҜқпјҢе°ҡеӯҳеңЁеҸҰеӨ–дёҖз§ҚеҸҜиғҪпјҢеҚіжқңз”«жӯЈеңЁжёӯж°ҙд»ҘеҢ—зҡ„жҹҗдёӘеҺҝгҖӮжёӯж°ҙеңЁй•ҝе®үд»ҘеҢ—пјҢжқңз”«иҜҙиә«еңЁжёӯеҢ—пјҢеҲҷеҶҷиҜ—ж—¶еҫҲжңүеҸҜиғҪ并дёҚеңЁй•ҝе®үеҹҺеҶ…гҖӮдёҚиҝҮжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪжҳҘ并дёҚжӣҫжңүжёёжёӯеҢ—иҜёеҺҝзҡ„и®°иҪҪпјҢиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢе°ҶгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжҳҘе°ұеӨұеҺ»дәҶеҝ…然зҡ„зҗҶз”ұгҖӮжқңз”«дәҺеӨ©е®қжң«е№ҙжӣҫеҜ„家еҘүе…ҲпјҲд»Ҡйҷ•иҘҝи’ІеҹҺпјүпјҢеҸҲжӣҫжёёеҺҶеҚҺеҺҹпјҲд»Ҡйҷ•иҘҝй“ңе·қеёӮиҖҖе·һеҢәпјүгҖҒдёүе·қпјҲд»Ҡйҷ•иҘҝеҜҢеҺҝеҚ—пјүпјҢеҲҷиҜ—дёӯзҡ„вҖңжёӯеҢ—вҖқжңүеҸҜиғҪжҳҜжҢҮиҝҷдәӣең°ж–№гҖӮиҖҢзӣ®еүҚжқғеЁҒжіЁжң¬дёӯгҖҠжҠ•з®Җе’ёеҚҺдёӨеҺҝиҜёеӯҗгҖӢгҖҠдёүе·қи§Ӯж°ҙж¶ЁдәҢеҚҒйҹөгҖӢгҖҠд№қж—ҘжқЁеҘүе…ҲдјҡзҷҪж°ҙеҙ”жҳҺеәңгҖӢиҜёиҜ—еқҮзі»дәҺеӨ©е®қеҚҒиҪҪд»ҘеҗҺпјҢд»ҘжӯӨжқҘзңӢпјҢгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢдҪңдәҺеӨ©е®қеҗҺжңҹзҡ„еҸҜиғҪжҖ§дҫҝеӨ§еӨ§еўһејәгҖӮеҗҢж ·пјҢгҖҠзӨҫж—ҘгҖӢдёӯвҖңд»–ж—¶жёӯеҢ—з«ҘвҖқд№ӢвҖңжёӯеҢ—вҖқдәҰеҸҜзҗҶи§ЈжҲҗе®һжҢҮиҖҢйқһд»Јз§°гҖӮејҖе…ғе№ҙй—ҙжқңз”«д№ӢзҲ¶жқңй—Іжӣҫд»»еҘүеӨ©д»ӨпјҢжқңз”«еҝ…жӣҫеүҚеҫҖжҺўжңӣпјҢеҲҷжӯӨвҖңжёӯеҢ—вҖқжҲ–жҳҜжҢҮеҘүеӨ©пјҲд»Ҡйҷ•иҘҝд№ҫеҺҝпјүпјҢиҖҢйқһй•ҝе®үгҖӮиҝҳйңҖжҢҮеҮәзҡ„жҳҜпјҢжқҺзҷҪз ”з©¶з•ҢдёҖиҲ¬е°ҶгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢи®ӨдёәжҳҜжқҺзҷҪзҰ»ејҖдёңйІҒжј«жёёжұҹдёңеүҚжүҖдҪңпјҢиҖҢжқңз”«гҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢжҒ°жҒ°жҸҗеҲ°дәҶжұҹдёңпјҢеҸҲеҗҢиў«зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢж•…дәҢиҜ—д№Ӣзј–е№ҙдёҖзӣҙиў«и®ӨдёәжңүзқҖжҹҗз§ҚиҒ”еҠЁе…ізі»гҖӮйӮЈд№Ҳе°ҶгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„дҫқжҚ®жҳҜд»Җд№Ҳе‘ўпјҹгҖҠжқҺзҷҪе…ЁйӣҶж ЎжіЁжұҮйҮҠйӣҶиҜ„гҖӢдәҺгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢд№Ӣи§Јйўҳжӣ°пјҡгҖҠзі»е№ҙгҖӢзі»жӯӨиҜ—дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪпјҢи°“пјҡвҖңд»ҮжіЁгҖҠжқңе°‘йҷөйӣҶВ·жҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢиҜ—дёӢеј•йЎҫе®ёжӣ°пјҡвҖҳеӨ©е®қдә”иҪҪжҳҘпјҢе…¬еҪ’й•ҝе®үпјҢзҷҪиў«ж”ҫжөӘжёёпјҢеҶҚе…ҘеҗҙгҖӮвҖҷжҢүжқңз”«д№ӢеҺ»йІҒеңЁеӨ©е®қдә”иҪҪз§ӢвҖҰвҖҰе…¶еҪ’иҮій•ҝе®үдјјеә”еңЁжң¬е№ҙеҶ¬еӯЈгҖӮиҮізҷҪеҲ«дёңйІҒиҜёе…¬еҶҚжёёеҗҙи¶ҠпјҢдәҰеңЁжҳҜж—¶гҖӮзҝҢе№ҙжҳҘпјҢеҲҷе·ІиҫҫдјҡзЁҪпјҢж•…жқңз”«жңүиҜ—жҖҖд№Ӣд№ҹгҖӮвҖқ йғҒиҙӨзҡ“дәҰжӣ°пјҡвҖңжӯӨиҜ—еҪ“жҳҜеӨ©е®қдә”иҪҪпјҲ746пјүжқҺзҷҪзҰ»ејҖдёңйІҒеҚ—дёӢдјҡзЁҪж—¶е‘ҠеҲ«дёңйІҒеҸӢдәәд№ӢдҪңгҖӮвҖқеҸҜи§ҒгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзҡ„зі»е№ҙдәҰеҸ—еҲ°жқңиҜ—注家йЎҫе®ёзҡ„еҪұе“ҚпјҢд»Ҡе°ҶйЎҫе®ёе…ідәҺгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢзҡ„зі»е№ҙдҫқжҚ®жҺЁзҝ»еҗҺпјҢгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзҡ„зј–е№ҙд№ҹеә”йҮҚж–°иҖғйҮҸгҖӮйҖҡиҝҮжқҺзҷҪгҖҠйІҒйғЎдёңзҹій—ЁйҖҒжқңдәҢз”«гҖӢгҖҠжІҷдёҳеҹҺдёӢеҜ„жқңз”«гҖӢеҸҜзҹҘпјҢжқҺжқңдәҢдәәдәҺеӨ©е®қдә”иҪҪз§ӢеңЁе…–е·һеҲҶжүӢпјҢеҪ“ж—¶жқҺзҷҪдјјд№Һе°ҡжңӘжңүйҒҪжёёеҗҙи¶Ҡзҡ„жғіжі•гҖӮиҖҢеӨ©е®қе…ӯиҪҪжҳҘд»–е·ІеҲ°иҫҫдјҡзЁҪпјҢеҠ д№ӢгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢдёҖдҪңгҖҠеҲ«дёңйІҒиҜёе…¬гҖӢпјҢеә”дҪңдәҺеҗҜзЁӢд№ӢеүҚпјҢж•…гҖҠжқҺзҷҪе…ЁйӣҶж ЎжіЁжұҮйҮҠйӣҶиҜ„гҖӢгҖҠжқҺеӨӘзҷҪе…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢеқҮе°ҶгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪеҶ¬пјҢеҚіжқҘжҳҘжј«жёёеҗҙи¶Ҡд№ӢеүҚгҖӮдҪҶиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢдёҺд№Ӣзј–е№ҙиҒ”еҠЁзҡ„гҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢеӣ дҪңдәҺжҳҘеӨ©пјҢдҫҝдёҚеҸҜиғҪзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪдәҶпјҢж•…и©№й”іе…Ҳз”ҹгҖҠжқҺзҷҪиҜ—ж–Үзі»е№ҙгҖӢдё»еј еә”е°ҶгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢзі»е№ҙеҗҺ移иҮіеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјҢиҖҢйқһдә”иҪҪгҖӮз»јдёҠжүҖиҝ°пјҢжҲ‘们еҸҜеҒҡеҰӮдёӢеҲӨж–ӯпјҡгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢеә”дҪңдәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪжҳҘпјҢиҖҢйқһдә”иҪҪеҶ¬пјҢеҪ“д»ЈдёӨз§ҚжқҺзҷҪжіЁжң¬е°ҶжӯӨиҜ—зј–дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪд№ғжҳҜеҸ—жё…д»ЈжқңиҜ—注家йЎҫе®ёзҡ„еҪұе“ҚгҖӮйЎҫе®ёе°ҶгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжҳҘжҳҜеҸ—е®Ӣдәәй»„й№Өзҡ„еҪұе“ҚпјҢдё”еӨ©е®қдә”иҪҪжҳҘжқңз”«еңЁжёӯеҢ—жҖҖеҝөжқҺзҷҪдёҺжқҺзҷҪжёёжұҹдёңзҡ„ж—¶й—ҙйҡҫд»Ҙеҗ»еҗҲпјҢж•…е…¶еҲӨж–ӯжҳҺжҳҫжңүиҜҜпјҢдёҚеә”е°ҶжӯӨдҪңдёәеҲӨе®ҡгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢдҪңе№ҙд№ӢдҫқжҚ®гҖӮеҸҰеӨ–пјҢдәҰдёҚеҝ…еӣ гҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢжҸҗеҲ°вҖңжұҹдёңвҖқдҫҝе°Ҷе…¶дҪңе№ҙдёҺгҖҠжўҰжёёеӨ©е§Ҙеҗҹз•ҷеҲ«гҖӢзҡ„зј–е№ҙжҚҶз»‘иҒ”еҠЁпјҢд»ҺиҖҢеҮәзҺ°йҡҫд»Ҙ周延зҡ„зҹӣзӣҫе’Ңй—®йўҳгҖӮд»ҺжқҺзҷҪжёёжұҹдёңзҡ„иЎҢиҝ№жқҘзңӢпјҢгҖҠжҳҘж—ҘеҝҶжқҺзҷҪгҖӢеә”дҪңдәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪд»ҘеҗҺгҖӮ5.гҖҠиө зү№иҝӣжұқйҳізҺӢдәҢеҚҒдәҢйҹөгҖӢд№Ӣзі»е№ҙй»„й№Өе°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪд№Ӣй—ҙпјҢе…¶жӣ°пјҡгҖҠж—§еҸІгҖӢдә‘пјҡеӨ©е®қеҲқпјҢз»ҲзҲ¶дё§пјҢеҠ зү№иҝӣпјҢд№қиҪҪеҚ’гҖӮгҖҠж–°еҸІгҖӢдёҚиЁҖеҠ зү№иҝӣпјҢиҖҢжўҒжқғйҒ“зј–еңЁеҚҒдёҖиҪҪпјҢйқһгҖӮзӣ–и®©зҡҮеёқе®Әд»ҘејҖе…ғдәҢеҚҒд№қе№ҙеҚҒдёҖжңҲи–ЁпјҢеӨ©е®қдёүиҪҪпјҢзҗҺдё§жңҚж–№з»ҲпјҢеҝ…е…¶е№ҙдәҢжңҲе°Ғзҗідёәе—Је®ӘзҺӢ时并еҠ зҗҺзү№иҝӣгҖӮжӯӨиҜ—еҪ“еңЁеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪй—ҙгҖӮе…¬гҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—жҳҜејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙдёӢиҖғеҠҹ第пјҢеҺ»жёёйҪҗиөөе…«д№қе№ҙпјҢеҲҷеҪ’й•ҝе®үеңЁеӨ©е®қеӣӣдә”иҪҪй—ҙгҖӮиҜ—дә‘вҖңиөҸжёёе®һиҙӨзҺӢвҖқпјҢеҲҷд»Һжұқйҳід№Ӣжёёзӣ–еңЁеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪй—ҙпјҢжӯӨиҜ—дҪңдәҺе…¶ж—¶гҖӮ жӯӨеҗҺзҡ„注家еӨ§йғҪжІҝиўӯй»„й№ӨжӯӨиҜҙгҖӮжұқйҳізҺӢжқҺзҗҺдәҺеӨ©е®қдёүиҪҪпјҲ744е№ҙпјүеҠ зү№иҝӣпјҢеҚ’дәҺеӨ©е®қд№қиҪҪпјҢеҸҜи§ҒжӯӨиҜ—еҝ…дҪңдәҺеӨ©е®қдёүиҪҪиҮід№қиҪҪд№Ӣй—ҙгҖӮиҖҢй»„й№Өи®ӨдёәжӯӨиҜ—д№ғжҠ•иө жұқйҳізҺӢжқҺзҗҺпјҢеҚігҖҠеЈ®жёёгҖӢжүҖдә‘вҖңиөҸжёёе®һиҙӨзҺӢвҖқпјҢеҸҲеӣ е·Іжңүжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪеҲқе…Ҙй•ҝе®үд№ӢжҲҗи§ҒпјҢж•…е°Ҷе…¶зі»дәҺеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪгҖӮ然д»ҺйҖ»иҫ‘дёҠжқҘиҜҙпјҢжӯӨиҜ—еҸҜзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪиҮіеӨ©е®қд№қиҪҪд№Ӣй—ҙзҡ„д»»дҪ•дёҖе№ҙпјҢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжҲ–е…ӯиҪҪ并дёҚе…·жңүе”ҜдёҖжҖ§гҖӮеҸҰеӨ–пјҢй»„й№Өиҝҷз§Қзј–е№ҙиҝҳеӯҳеңЁдёҖдәӣдёҚеӨҹдёҘеҜҶд№ӢеӨ„пјҡ第дёҖпјҢд»ҺејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙиҮіеӨ©е®қеӣӣиҪҪдёәд№қе№ҙпјҢиҮіеӨ©е®қдә”иҪҪдёәеҚҒе№ҙпјҢиҝҷдёҺвҖңе…«д№қе№ҙвҖқ并дёҚеҗҲпјӣ第дәҢпјҢй»„й№ӨйЎәжҺЁжқңз”«е…Ҙй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙжҳҜвҖңеӨ©е®қеӣӣдә”иҪҪй—ҙвҖқпјҢиҖҢеҸҲжҺЁж–ӯжӯӨиҜ—дҪңдәҺеӨ©е®қдә”е…ӯиҪҪй—ҙпјҢдјјжңүе…Ҙй•ҝе®үеҗҺеҶҚеҫҖеҗҺжҺЁдёҖе№ҙд№Ӣж„ҸпјҢеӣ еҸӘжҳҜзәҰз•ҘиЁҖд№ӢпјҢж•…жңӘжҸҗзҗҶз”ұгҖӮд»ҺиҜ—дёӯвҖңжҠ«йӣҫеҲқж¬ўеӨ•пјҢй«ҳз§ӢзҲҪж°”жҫ„гҖӮжЁҪзҪҚдёҙжһҒжөҰпјҢеҮ«йӣҒе®ҝеј зҒҜвҖқзңӢжҳҺжҳҫжҳҜз§ӢеӯЈпјҢжқңз”«иҝҷж—¶е·Із»“жқҹйҪҗиөөд№ӢжёёпјҢйҷ¶з‘һиҠқжҚ®жӯӨи®Өдёәжқңз”«вҖңиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқзҡ„ж—¶й—ҙе®ңе®ҡдәҺеӨ©е®қеӣӣиҪҪз§ӢпјҢиҖҢйқһдә”иҪҪгҖӮе…¶иҜҙиҷҪжңӘеҝ…зЎ®еҲҮпјҢдҪҶд»ҺдёӯдәҰеҸҜзңӢеҲ°й»„й№Өзі»е№ҙеӯҳеңЁдёҚеӨҹдёҘеҜҶд№ӢеӨ„гҖӮ6.гҖҠд»ҠеӨ•иЎҢгҖӢд№Ӣзі»е№ҙгҖҠд»ҠеӨ•иЎҢгҖӢжӣ°пјҡвҖңд»ҠеӨ•дҪ•еӨ•еІҒдә‘еҫӮпјҢжӣҙй•ҝзғӣжҳҺдёҚеҸҜеӯӨгҖӮе’ёйҳіе®ўиҲҚдёҖдәӢж— пјҢзӣёдёҺеҚҡеЎһдёәж¬ўеЁұгҖӮеҶҜйҷөеӨ§еҸ«е‘јдә”зҷҪпјҢиў’и·ЈдёҚиӮҜжҲҗжһӯеҚўгҖӮиӢұйӣ„жңүж—¶дәҰеҰӮжӯӨпјҢйӮӮйҖ…еІӮеҚійқһиүҜеӣҫгҖӮеҗӣиҺ«з¬‘пјҢеҲҳжҜ…д»ҺжқҘеёғиЎЈж„ҝпјҢе®¶ж— е„Ӣзҹіиҫ“зҷҫдёҮгҖӮвҖқй»„й№ӨжіЁжӣ°пјҡвҖңд»ҘвҖҳе’ёйҳіе®ўиҲҚдёҖдәӢж— вҖҷпјҢеҪ“жҳҜеӨ©е®қдә”иҪҪиҮӘйҪҗиөөиҘҝеҪ’иҮіе’ёйҳіж—¶дҪңгҖӮвҖқй»„й№Өе°ҶжӯӨиҜ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„зҗҶз”ұпјҢд»ҚжҳҜж №жҚ®вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқпјҢи®ӨдёәжӯӨиҜ—д№ғжқңз”«еҲқе…Ҙй•ҝе®үжүҖдҪңпјҢдҪҶе®һйҷ…дёҠе№¶ж— зЎ®еҲҮдҫқжҚ®гҖӮйҖҡиҝҮжӯӨиҜ—еҸӘиғҪзҹҘйҒ“жқңз”«дәҺжҹҗе№ҙйҷӨеӨ•еңЁй•ҝе®үж—…йҰҶеәҰиҝҮпјҢе°Ҷе…¶зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪд»ҘиҮіжӯӨеҗҺж•°е№ҙзҡ„йҷӨеӨ•еқҮеҸҜпјҢ并дёҚдёҖе®ҡйқһеҫ—зі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪжң¬е№ҙгҖӮжҖ»д№ӢпјҢйҮҚж–°иҖғеҜҹж—§жіЁдёӯзј–дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„жқңиҜ—еҸҠе…¶зі»е№ҙдҫқжҚ®пјҢдҫҝеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°еӨ§еӨҡж•°иҜ—жӯҢзҡ„зј–е№ҙ并дёҚеҸҜйқ гҖӮй»„й№Өзӯү旧注家е°ҶиҝҷдәӣиҜ—жӯҢзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„зҗҶз”ұпјҢеӨҡжҳҜеӣ е·ІжңүеӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үд№ӢжҲҗи§ҒпјҢж ёе…¶дәӢе®һпјҢе№¶ж— е®һжҚ®гҖӮзӣёеҸҚпјҢжңүжӣҙеӨҡиҜҒжҚ®иЎЁжҳҺпјҢзј–дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪзҡ„и®ёеӨҡиҜ—жӯҢжһҒжңүеҸҜиғҪдҪңдәҺеӨ©е®қеҗҺжңҹпјҢиҖҢйқһеүҚжңҹгҖӮжқңйӣҶдёӯе№¶ж— еӨ©е®қдә”иҪҪдҪңдәҺй•ҝе®үзҡ„иҜ—жӯҢпјҢеҲҷе…¶жҳҜе№ҙејҖе§Ӣе®ҡеұ…й•ҝе®үд№ӢиҜҙдҫҝеӨұеҺ»дәҶж”Ҝж’‘е’ҢдҫқжҚ®гҖӮдёүгҖҒзӣ®еүҚзі»дәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪиҮіеӨ©е®қе…«иҪҪзҡ„жқңз”«иҜ—ж–Үзј–е№ҙйҮҚиҖғ е…ЁйқўжЈҖи§Ҷзӣ®еүҚзі»дәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪиҮіеӨ©е®қе…«иҪҪзҡ„жқңиҜ—еҗҺдҫҝеҸҜеҸ‘зҺ°пјҢзі»дәҺиҝҷж•°е№ҙй—ҙзҡ„жқңиҜ—ж•°йҮҸйқһеёёе°‘пјҢд»…жңүгҖҠиө жҜ”йғЁиҗ§йғҺдёӯеҚҒе…„гҖӢгҖҠеҘүеҜ„жІіеҚ—йҹҰе°№дёҲдәәгҖӢгҖҠеҶ¬ж—ҘжҙӣеҹҺеҢ—и°’зҺ„е…ғзҡҮеёқеәҷгҖӢгҖҠж•…жӯҰеҚ«е°ҶеҶӣжҢҪжӯҢдёүйҰ–гҖӢзӯүж•°йҰ–пјҢиҝҷз§ҚзҺ°иұЎдәҰе®№жҳ“д»ӨдәәйЎҝз”ҹз–‘зӘҰпјҢжқңз”«ж—ўе·Іе…Ҙй•ҝе®үпјҢдёәдҪ•еҸҚжҳ й•ҝе®үз”ҹжҙ»зҡ„иҜ—жӯҢж•°йҮҸеҰӮжӯӨд№Ӣе°‘е‘ўпјҹеҰӮд»ҠжҺЁзҝ»жқңз”«жӣҫеҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•иҝҷз§Қж—§иҜҙд№ӢеҗҺпјҢдҫҝеҸҜи§ЈйҷӨжӯӨдәӢдёҺжҹҗдәӣжқңиҜ—зҡ„е…іиҒ”пјҢ并еҜ№зӣёе…іиҜ—жӯҢзҡ„зј–е№ҙйҮҚж–°еҠ д»ҘиҖғйҮҸгҖӮгҖҠиө жҜ”йғЁиҗ§йғҺдёӯеҚҒе…„гҖӢдә‘пјҡвҖңжјӮиҚЎдә‘еӨ©йҳ”пјҢжІүеҹӢж—ҘжңҲеҘ”гҖӮиҮҙеҗӣж—¶е·ІжҷҡпјҢжҖҖеҸӨж„Ҹз©әеӯҳгҖӮдёӯж•Јеұұйҳій”»пјҢж„ҡе…¬йҮҺи°·жқ‘гҖӮе®ҒзәЎй•ҝиҖ…иҫҷпјҢеҪ’иҖҒд»»д№ҫеқӨгҖӮвҖқд»Үе…ҶйіҢжӣ°пјҡвҖңиҜ—дә‘вҖҳжјӮиҚЎвҖҷвҖҳжІүеҹӢвҖҷпјҢеҸҲдә‘вҖҳеҪ’иҖҒд»»д№ҫеқӨвҖҷпјҢжӯӨеҝ…еӨ©е®қе…ӯиҪҪеә”иҜҸйҖҖдёӢеҗҺжүҖдҪңгҖӮвҖқеҪ“д»ЈеӯҰз•Ңе®Ңе…Ёжүҝ继дәҶиҝҷз§ҚиҜҙжі•пјҢеҰӮгҖҠжқңз”«еӨ§иҫһе…ёгҖӢдә‘пјҡвҖңеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјҲ747пјүдҪңпјҢж—¶еңЁй•ҝе®үеҸӮеҠ еҲ¶дёҫиҖғиҜ•еӨұж„Ҹд№ӢеҗҺпјҢж•…жңүвҖҳжјӮиҚЎвҖҷгҖҒвҖҳжІүеҹӢвҖҷгҖҒвҖҳеҪ’иҖҒд»»д№ҫеқӨвҖҷд№ӢиҜӯгҖӮвҖқжқңиҜ—ж—§жіЁд№ӢжүҖд»ҘеҰӮжӯӨзі»е№ҙпјҢд»ҚжҳҜеӣ дёә注家и®Өе®ҡжқңз”«еҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„иҖғиҜ•пјҢж•…иҖҢз”ҹзЎ¬ең°е°ҶжӯӨиҜ—дёӯзҡ„жҹҗдәӣиҜӯиҜҚе’Ңиҝҷж¬ЎиҖғиҜ•иҝӣиЎҢе…іиҒ”пјҢйҒӮеҫ—еҮәеҒҸйўҮдёҚзЎ®д№Ӣи®әгҖӮе®һйҷ…дёҠвҖңжјӮиҚЎвҖқвҖңжІүеҹӢвҖқзӯүиҜӯе®Ңе…ЁеҸҜд»ҘзҗҶи§Јдёәжіӣжіӣзҡ„ж„ҹж…ЁпјҢдёҚеҝ…йқһеҫ—е’ҢеӨ©е®қе…ӯиҪҪвҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•зӣёе…іиҒ”гҖӮиӢҘжӯӨиҜ—жһңзңҹдҪңдәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„иҜқпјҢжқңз”«иҝҷж—¶жүҚдёүеҚҒе…ӯеІҒпјҢеҲҡе…Ҙй•ҝе®үдёҖе№ҙпјҢе°ҡдёҚиҮідәҺиҜҙеҮәвҖңиҮҙеҗӣж—¶е·ІжҷҡвҖқиҝҷж ·зҡ„дё§ж°”иҜқжқҘгҖӮжҳҫ然д»ҺиҜӯж°”жқҘзңӢпјҢгҖҠиө жҜ”йғЁиҗ§йғҺдёӯеҚҒе…„гҖӢ并йқһдҪңдәҺеҲҡе…Ҙй•ҝе®үд№ӢеҲқпјҢиҖҢеә”дҪңдәҺжӣҙжҷҡж—¶й—ҙгҖӮжқңз”«еӨ©е®қд№қиҪҪеІҒжң«жүҖдҪңгҖҠиө йҹҰе·ҰдёһдёҲжөҺгҖӢжӣ°пјҡвҖңжңүе®ўиҷҪе®үе‘ҪпјҢиЎ°е®№еІӮеЈ®еӨ«гҖӮ家дәәеҝ§еҮ жқ–пјҢз”Іеӯҗж··жіҘйҖ”гҖӮдёҚи°“зҹңдҪҷеҠӣпјҢиҝҳжқҘи°’еӨ§е·«гҖӮвҖқеӨ©е®қеҚҒиҪҪжүҖдҪңгҖҠз§Ӣиҝ°гҖӢдә‘пјҡвҖңжҲ‘пјҢејғзү©д№ҹпјҢеӣӣеҚҒж— дҪҚпјҢеӯҗдёҚд»Ҙе®ҳйҒҮжҲ‘пјҢзҹҘжҲ‘еӨ„йЎәж•…д№ҹгҖӮвҖқеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪжүҖдҪңгҖҠжёјйҷӮиҘҝеҚ—еҸ°гҖӢпјҡвҖңиә«йҖҖеІӮеҫ…е®ҳпјҢиҖҒжқҘиӢҰдҫҝйқҷгҖӮвҖқеӨ©е®қеҚҒеӣӣиҪҪжүҖдҪңгҖҠдёҠйҹҰе·ҰзӣёдәҢеҚҒйҹөгҖӢдә‘пјҡвҖңж„ҹжҝҖж—¶е°ҶжҷҡпјҢиӢҚиҢ«е…ҙжңүзҘһгҖӮвҖқиҝҷдәӣиҜ—еҸҘйғҪдёҺвҖңиҮҙеҗӣж—¶е·ІжҷҡвҖқзҡ„иҜӯж„Ҹйқһеёёзӣёиҝ‘пјҢеҚҙеқҮдҪңдәҺеӨ©е®қеҗҺжңҹпјҢеҸҜи§ҒгҖҠиө жҜ”йғЁиҗ§йғҺдёӯеҚҒе…„гҖӢзҡ„дҪңе№ҙдәҰеә”еӨ§е№…еҗҺ移пјҢзҪ®дәҺеӨ©е®қд№қиҪҪгҖҒеҚҒиҪҪд»ҘеҗҺжӣҙеҰҘгҖӮеҸҲеҰӮгҖҠеҘүеҜ„жІіеҚ—йҹҰе°№дёҲдәәгҖӢжӣ°пјҡжңүе®ўдј жІіе°№пјҢйҖўдәәй—®еӯ”иһҚгҖӮйқ’еӣҠд»ҚйҡҗйҖёпјҢз« з”«е°ҡиҘҝдёңгҖӮйјҺйЈҹеҲҶй—ЁжҲ·пјҢиҜҚеңә继еӣҪйЈҺгҖӮе°ҠиҚЈзһ»ең°з»қпјҢз–Ҹж”ҫеҝҶйҖ”з©·гҖӮжөҠй…’еҜ»йҷ¶д»ӨпјҢдё№з Ӯи®ҝи‘ӣжҙӘгҖӮжұҹж№–жјӮзҹӯиӨҗпјҢйңңйӣӘж»ЎйЈһ蓬гҖӮзүўиҗҪд№ҫеқӨеӨ§пјҢе‘ЁжөҒйҒ“жңҜз©әгҖӮи°¬жғӯзҹҘи“ҹеӯҗпјҢзңҹжҖҜ笑жү¬йӣ„гҖӮзӣҳй”ҷзҘһжҳҺжғ§пјҢи®ҙжӯҢеҫ·д№үдё°гҖӮе°ёд№ЎдҪҷеңҹе®ӨпјҢи°ҒиҜқзҘқйёЎзҝҒгҖӮ йўҳдёӢеҺҹжіЁпјҡвҖңз”«ж•…еәҗеңЁеҒғеёҲпјҢжүҝйҹҰе…¬йў‘жңүи®ҝй—®пјҢж•…жңүдёӢеҸҘгҖӮвҖқйҹҰиҝ°ж’°гҖҠйҹҰжөҺеў“еҝ—й“ӯгҖӢжӣ°пјҡвҖңеӨ©е®қдёғиҪҪпјҢиҪ¬жІіеҚ—е°№пјҢе…јж°ҙйҷҶиҝҗдҪҝпјҢдәӢејҘж®·иҖҢж”ҝејҘз®ҖпјҢдҝқжё…йқҷиҖҢдәәиҮӘеҢ–гҖӮд№қиҪҪпјҢиҝҒе°ҡд№Ұе·ҰдёһпјҢзҙҜеҠ жӯЈи®®еӨ§еӨ«пјҢе°ҒеҘүжҳҺеҺҝеӯҗгҖӮеҚҒдёҖиҪҪпјҢеҮәдёәеҶҜзҝҠеӨӘе®ҲгҖӮвҖқз”ұжӯӨеҸҜзҹҘйҹҰжөҺд»»жІіеҚ—е°№зҡ„ж—¶й—ҙдёәеӨ©е®қдёғиҪҪиҮід№қиҪҪд№Ӣй—ҙпјҲ748вҖ”750пјүпјҢж•…жӯӨиҜ—еҝ…дҪңдәҺиҝҷдёүе№ҙд№ӢеҶ…гҖӮд»ҺиҜ—дёӯвҖңйқ’еӣҠд»ҚйҡҗйҖёпјҢз« з”«е°ҡиҘҝдёңвҖқвҖңжұҹж№–жјӮзҹӯиӨҗпјҢйңңйӣӘж»ЎйЈһ蓬гҖӮзүўиҗҪд№ҫеқӨеӨ§пјҢе‘ЁжөҒйҒ“жңҜз©әвҖқд»ҘеҸҠйўҳжіЁеҸҜзҹҘпјҢиҮіе°‘еңЁеӨ©е®қдёғиҪҪд»ҘеүҚжқңз”«иҝҳжңӘеңЁй•ҝе®үе®ҡеұ…пјҢиҖҢжҳҜеңЁеҒғеёҲгҖҒжҙӣйҳійҷ„иҝ‘йҡҗеұ…жҲ–жј«жёёпјҢиҝҷд№ҹжҳҜеӨ©е®қдә”иҪҪжқңз”«е·Іе®ҡеұ…й•ҝе®үзҡ„еҸҲдёҖзЎ®еҲҮеҸҚиҜҒпјҢж•…жөҰиө·йҫҷжіЁжӣ°пјҡвҖңе…¬иҮӘеӨ©е®қе…ӯиҪҪеә”иҜҸйҖҖдёӢпјҢж„ҸдәҢе№ҙд№ӢдёӯпјҢеңЁйғҪеӨұж„ҸпјҢеёёзәөжөӘиҝ‘з•ҝгҖӮвҖқйҷҲй“Ғж°‘е…Ҳз”ҹж’°ж–ҮжҢҮеҮәпјҡеӨ©е®қе…ӯиҪҪжқңз”«еңЁй•ҝе®үеә”иҜ•еӨұеҲ©еҗҺпјҢж„ҹеҲ°еӨұжңӣе’Ңж„Өж…ЁпјҢдёҚд№…е°ұеӣһеҲ°йҷҶжө‘еә„йҡҗеұ…пјҲж•…йҹҰжөҺжңүвҖңйқ’еӣҠд»ҚйҡҗйҖёвҖқд№Ӣй—®пјүгҖӮеӨ©е®қдёғиҪҪйҹҰжөҺиҝҒд»»жІіеҚ—е°№д№ӢеҗҺпјҢжӣҫеӨҡж¬ЎеҲ°йҷҶжө‘еә„и®ҝй—®жқңз”«гҖӮеҗҺжқҘпјҢжқңз”«зҰ»ејҖйҷҶжө‘еә„пјҢеҲ°вҖңиҝ‘з•ҝвҖқд№Ӣең°пјҲеә”еңЁжҙӣйҳійҷ„иҝ‘пјүжј«жёёпјҢйҹҰжөҺеҸҲжүҳдәәжҚҺиҜқпјҢй—®еҖҷжқңз”«пјҢдәҺжҳҜд»–дҫҝеҶҷдәҶиҝҷйҰ–иҜ—еҜ„з»ҷйҹҰжөҺгҖӮ йҷҲе…Ҳз”ҹиҝӣдёҖжӯҘжҢҮеҮәпјҢжқңз”«еҗҺжқҘиҷҪзҰ»ејҖйҷҶжө‘еә„пјҢдҪҶд»ҚеңЁжҙӣйҳідёҖеёҰжҙ»еҠЁпјҢзӣҙеҲ°еӨ©е®қд№қиҪҪжүҚеҶҚж¬Ўиөҙдә¬еҜ»жүҫеҮәд»•зҡ„й—Ёи·ҜгҖӮ然иҖҢпјҢжөҰж°ҸдёҺйҷҲе…Ҳз”ҹеҫ—еҮәиҝҷж ·зҡ„еҲӨж–ӯпјҢжҳҜеӣ дёәе…ҲжңүдәҶжқңз”«еӨ©е®қе…ӯиҪҪеңЁй•ҝе®үеҸӮеҠ вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•д№ӢжҲҗи§ҒпјҢж•…е…¶и®әе°ҡжңүжңӘзЎ®д№ӢеӨ„гҖӮеҰӮеүҚжүҖиҝ°пјҢжқңз”«е…¶е®һ并жңӘеҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„иҖғиҜ•пјҢеӣ жӯӨз»“еҗҲиҜ—дёӯвҖңз« з”«е°ҡиҘҝдёңвҖқвҖңжұҹж№–жјӮзҹӯиӨҗвҖқд№ӢиҜӯпјҢеҸҜе°ҶжөҰж°Ҹе’ҢйҷҲе…Ҳз”ҹд№Ӣи®әдҝ®жӯЈдёәпјҡеӨ©е®қдә”иҪҪиҮідёғиҪҪй—ҙжқңз”«дё»иҰҒеұ…дҪҸеңЁжҙӣйҳіе’ҢеҒғеёҲпјҢй—ҙжҲ–еүҚеҫҖй•ҝе®үе№Іи°’пјҢе°ҡжңӘе®ҡеұ…й•ҝе®үгҖӮе…¶е®һжӯӨеүҚеӯҰз•ҢеҜ№жӯӨж—©жңүдёҖе®ҡзҡ„и®ӨиҜҶпјҢеҰӮйҷҲиҙ»з„®е…Ҳз”ҹжӣҫжҚ®гҖҠеҘүиө йҹҰе·ҰдёһдёҲдәҢеҚҒдәҢйҹөгҖӢжҺЁжөӢпјҢжқңз”«дёӢ第еҗҺдёҚжӯўдёҖж¬Ўең°еҫҖиҝ”й•ҝе®үгҖҒжҙӣйҳід№Ӣй—ҙгҖӮд»ҺжқңиҜ—дёӯзҡ„иЎЁзҺ°зңӢпјҢжқңз”«еӨ©е®қдёғиҪҪеүҚе°ҡжңӘе®ҡеұ…й•ҝе®үпјҢиҖҢжҳҜд»ҘжҙӣйҳідёәдёӯеҝғпјҢйў‘з№Ғе…Ҙй•ҝе®үе№Іи°’жұӮд»•пјҢеҫҖжқҘдәҺй•ҝе®үе’Ңжҙӣйҳід№Ӣй—ҙгҖӮиҝҷж ·дёҖжқҘпјҢжҲ‘们еҶҚжқҘзңӢгҖҠеҘүиө йҹҰе·ҰдёһдёҲдәҢеҚҒдәҢйҹөгҖӢдёӯвҖңд»Ҡж¬Ідёңе…Ҙжө·пјҢеҚіе°ҶиҘҝеҺ»з§ҰвҖқиҝҷж ·зҡ„иҜ—еҸҘпјҢдҫҝиғҪеӨҹжӯЈзЎ®зҗҶи§Је…¶ж¶өд№үдәҶгҖӮеҜ№гҖҠеҶ¬ж—ҘжҙӣеҹҺеҢ—и°’зҺ„е…ғзҡҮеёқеәҷгҖӢд№ӢдҪңе№ҙпјҢй»„й№Өеӣ иҜ—дёӯвҖңдә”еңЈиҒ”йҫҷиЎ®вҖқд№ӢеҸҘпјҢйҒӮд»ҘдёәиҜ—дёӯжүҖи®°жҳҜеӨ©е®қе…«иҪҪй—°е…ӯжңҲд№ӢдәӢгҖӮгҖҠж—§е”җд№ҰВ·зҺ„е®—жң¬зәӘдёӢгҖӢиҪҪпјҡвҖңпјҲеӨ©е®қе…«иҪҪй—°е…ӯжңҲпјүдёҷеҜ…пјҢдёҠдәІи°’еӨӘжё…е®«пјҢеҶҢеңЈзҘ–зҺ„е…ғзҡҮеёқе°ҠеҸ·дёәеңЈзҘ–еӨ§йҒ“зҺ„е…ғзҡҮеёқгҖӮй«ҳзҘ–гҖҒеӨӘе®—гҖҒй«ҳе®—гҖҒдёӯе®—гҖҒзқҝе®—дә”еёқпјҢзҡҶеҠ вҖҳеӨ§еңЈзҡҮеёқвҖҷд№Ӣеӯ—гҖӮвҖқ然еӮ…з’Үзҗ®гҖҒйҷ¶ж•ҸжҢҮеҮәпјҢвҖңдә”еңЈвҖқеңЁвҖңе”җж–Үдёӯд№ и§ҒпјҢйқһеҝ…жҢҮжүҖеҠ е°ҠеҸ·вҖқгҖӮжӣҫзҘҘжіўд№ҹжҢҮеҮәпјҢжүҖи°“вҖңдә”еңЈиҒ”йҫҷиЎ®вҖқжҳҜеӣ еҗҙйҒ“еӯҗз”»иҖҢеҶҷе®һпјҢдёҚеҝ…еҫ…дә”еёқйҪҗе°ҒеҗҺжүҚеҸҜз§°вҖңдә”еңЈвҖқгҖӮеј иҜәдё•д№ҹжҢҒеҗҢж ·зңӢжі•пјҢ并йҖҡиҝҮиҖғиҜҒеҗҺжҢҮеҮәпјҢжӯӨиҜ—жӣҙжңүеҸҜиғҪдҪңдәҺејҖе…ғдәҢеҚҒдёүе№ҙеҲқеҶ¬гҖӮеӣ жӯӨгҖҠеҶ¬ж—ҘжҙӣеҹҺеҢ—и°’зҺ„е…ғзҡҮеёқеәҷгҖӢдҪңдәҺеӨ©е®қе…«иҪҪд№ӢиҜҙзӣ®еүҚе·Іиў«еӯҰз•ҢжҺЁзҝ»пјҢиҖҢе…¶дҪңдәҺејҖе…ғе№ҙй—ҙеҲҷеҸҜд»Ҙеҹәжң¬зЎ®е®ҡгҖӮгҖҠеӨ©зӢ—иөӢгҖӢд№ӢдҪңе№ҙпјҢй»„й№Өзј–дәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪпјҢе…¶жӣ°пјҡвҖңеӨ©е®қе…ӯиҪҪдёҒдәҘпјҢжҳҜе№ҙе…Ҳз”ҹеә”иҜҸйҖҖдёӢпјҢдҪңгҖҠеӨ©зӢ—иөӢгҖӢгҖӮвҖқжқңйӣҶж—§жіЁеҸҠгҖҠжқңз”«е…ЁйӣҶж ЎжіЁгҖӢжүҝ继дәҶжӯӨз§ҚиҜҙжі•гҖӮиҝ‘жқҘ笔иҖ…жҚ®гҖҠеҶҢеәңе…ғйҫҹгҖӢеӨ©е®қеҚҒиҪҪдәҢжңҲвҖңе®ҒиҝңеӣҪзҢ®еӨ©зӢ—вҖқзҡ„и®°иҪҪпјҢеҸ‘зҺ°гҖҠеӨ©зӢ—иөӢгҖӢеә”дҪңдәҺеӨ©е®қеҚҒиҪҪпјҢиҖҢйқһе…ӯиҪҪгҖӮйҖҡиҝҮеҜ№д»ҘдёҠиҜ—ж–Үзҡ„иҖғиҫЁеҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢзі»дәҺеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„жқңз”«иҜ—ж–ҮпјҢе…¶зј–е№ҙеӨ§йғҪеӯҳеңЁй—®йўҳпјҢ并дёҚеҸҜйқ пјҢиҖҢеӨ©е®қдёғиҪҪжқңз”«з«ҹж— иҜ—жӯҢз•ҷеӯҳпјҢиҝҷз§ҚзҺ°иұЎйўҮд»ӨдәәжҖҖз–‘жқңз”«еӨ©е®қе…ӯдёғиҪҪжҳҜеҗҰе·ІеңЁй•ҝе®үз”ҹжҙ»гҖӮзӣ®еүҚеҸҜд»ҘзЎ®е®ҡжқңз”«жңҖж—©дҪңдәҺй•ҝе®үзҡ„иҜ—жӯҢпјҢд№ғжҳҜеӨ©е®қе…«иҪҪжүҖдҪңгҖҠж•…жӯҰеҚ«е°ҶеҶӣжҢҪиҜҚдёүйҰ–гҖӢгҖӮеҜ№иҜ—дёӯвҖңжӯҰеҚ«е°ҶеҶӣвҖқд№ӢжүҖжҢҮпјҢж—§жіЁд»ҘдёәжҳҜи–ӣи®·жҲ–иЈҙж—»пјҢжӣ№ж…•жЁҠе…Ҳз”ҹи®ӨдёәжҳҜзҺӢеҝ е—ЈпјҢиҝ‘жқҘеҶҜд№ҫеҶҚж¬ЎеҜ№зҺӢеҝ е—ЈиҜҙиҝӣиЎҢиЎҘиҜҒпјҢжҢҮеҮәжӯӨиҜ—еә”дҪңдәҺеӨ©е®қе…«иҪҪгҖӮзҺӢеҝ е—ЈеҚ’дәҺеӨ©е®қе…«иҪҪеҲқпјҢе…¶е…Ҳдё–дёәеӨӘеҺҹзҘҒдәәпјҢиҖҢжҚ®е…ғиҪҪж’°гҖҠзҺӢеҝ е—Јзў‘гҖӢпјҢзҹҘ其葬дәҺеҚҺйҳҙгҖӮгҖҠж•…жӯҰеҚ«е°ҶеҶӣжҢҪиҜҚдёүйҰ–гҖӢе…¶дёүдә‘пјҡвҖңе“ҖжҢҪйқ’й—ЁеҺ»пјҢж–°йҳЎз»ӣж°ҙйҒҘгҖӮи·Ҝдәәзә·йӣЁжіЈпјҢеӨ©ж„ҸйЈ’йЈҺйЈҷгҖӮвҖқд»ҺиҜ—ж„ҸзңӢпјҢжқңз”«еҫҲеҸҜиғҪеңЁй•ҝе®үзӣ®зқ№дәҶзҺӢеҝ е—ЈзҒөжҹ©д»Һй•ҝе®үдёңеҚ—й—ЁеҮәеҸ‘еҪ’葬еҚҺйҳҙд№Ӣжғ…жҷҜпјҢеӣ жӯӨеӨ©е®қе…«иҪҪдҪңиҝҷдёүйҰ–ж—¶жқңз”«еә”жӯЈеңЁй•ҝе®үгҖӮжҚ®з»„иҜ—е…¶дёҖжүҖдә‘вҖңдёҘиӯҰеҪ“еҜ’еӨңпјҢеүҚеҶӣиҗҪеӨ§жҳҹвҖқеҸҜзҹҘпјҢжӯӨж¬ЎйҖҒ葬еңЁе…«иҪҪеҲқжҳҘжҡ–д№ӢеүҚпјҢз”ұжӯӨеҸҜд»ҘжҺЁж–ӯжқңз”«еңЁеӨ©е®қдёғиҪҪе№ҙеә•е·ІеҲ°й•ҝе®үгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҸІиҪҪй«ҳд»ҷиҠқеӨ©е®қе…«иҪҪе…ҘжңқпјҢгҖҠй«ҳйғҪжҠӨйӘўй©¬иЎҢгҖӢдә‘вҖңйЈҳйЈҳиҝңиҮӘжөҒжІҷиҮівҖқпјҢжҒ°еҘҪеҸҜдёҺеҸІзұҚеҜ№еә”пјҢж•…иҜёжң¬еқҮе°ҶжӯӨиҜ—зј–дәҺеӨ©е®қе…«иҪҪгҖӮиҜ—дә‘пјҡвҖңй•ҝе®үеЈ®е„ҝдёҚж•ўйӘ‘пјҢиө°иҝҮжҺЈз”өеҖҫеҹҺзҹҘгҖӮйқ’дёқз»ңеӨҙдёәеҗӣиҖҒпјҢдҪ•з”ұеҚҙеҮәжЁӘй—ЁйҒ“гҖӮвҖқеҲҷеӨ©е®қе…«иҪҪжқңз”«е·ІеңЁй•ҝе®үж— з–‘гҖӮеӣӣгҖҒз ҙйҷӨвҖңеӣ°еұ…й•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқиҜҙд№ӢеҗҺеҜ№жқңз”«жҖқжғіжҖ§ж јзҡ„еҶҚеҸҚжҖқ жӯӨеүҚеӯҰз•ҢдёҖзӣҙи®Өдёәжқңз”«еҮәиә«дәҺвҖңеҘүе„’е®Ҳе®ҳвҖқзҡ„家еәӯпјҢдёәжұӮд»•иҝӣеңЁй•ҝе®үеӣ°еұ…еҚҒе№ҙгҖӮдҪҶиҝҷз§Қи®ӨиҜҶиҝҮдәҺејәи°ғжқңз”«еҜ№д»•йҖ”д№Ӣжү§зқҖпјҢе®№жҳ“д»ӨдәәеҜ№жқңз”«зҡ„жҖқжғіжҖ§ж јеҮәзҺ°й”ҷиҜҜзҡ„еҲӨж–ӯгҖӮд»ҠиӢҘжҳҺзЎ®жқң甫并жңӘеӣ жұӮд»•еӣ°е®Ҳй•ҝе®үеҚҒе№ҙпјҢиҖҢжҳҜд»…жңүе…ӯе№ҙпјҢеҲҷйңҖиҰҒеҜ№д»ҘеҫҖеӣәжңүзҡ„и®ӨиҜҶиҝӣиЎҢеҸҚжҖқгҖӮжқңз”«жҖқжғіжҖ§ж јдёӯзЎ®е®һжңүз§ҜжһҒиҝӣеҸ–зҡ„дёҖйқўпјҢдҪҶйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢдәҰжңүиҫҫи§ӮзҹҘе‘ҪгҖҒйЎәе…¶иҮӘ然зҡ„дёҖйқўпјҢдәҢиҖ…зӣёиҫ…зӣёжҲҗпјҢзјәдёҖдёҚеҸҜгҖӮдҫӢеҰӮгҖҠеЈ®жёёгҖӢдёӯеҶҷйҒ“пјҡвҖңи„ұиә«ж— жүҖзҲұпјҢз—ӣйҘ®дҝЎиЎҢи—ҸгҖӮвҖқжқңиҜ—ж—§жіЁеқҮеј•гҖҠе®ҳе®ҡеҗҺжҲҸиө гҖӢпјҢд»ҘвҖңжҺҲжІіиҘҝе°үдёҚжӢңвҖқд№ӢдәӢжқҘжіЁвҖңи„ұиә«вҖқеҸҘгҖӮ然жӯӨжіЁйўҮжңүеҸҜе•ҶжҰ·д№ӢеӨ„пјҢд»Һе…ЁиҜ—и„үз»ңзңӢпјҢвҖңи„ұиә«вҖқдәҢеҸҘзҙ§жҺҘвҖңжӣіиЈҫзҪ®йҶҙең°пјҢеҘҸиөӢе…ҘжҳҺе…үгҖӮеӨ©еӯҗеәҹйЈҹеҸ¬пјҢзҫӨе…¬дјҡиҪ©иЈівҖқеӣӣеҸҘпјҢжӯӨеӣӣеҸҘжҸҸиҝ°зҡ„жҳҜзҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢеҫ—и’ҷзҺ„е®—еҸ¬и§Ғд№ӢдәӢпјҢеҲҷвҖңи„ұиә«вҖқдәҢеҸҘеә”жҳҜжқңз”«еҜ№иҮӘе·ұиҷҪзҢ®иөӢеҸ—иөҸеҚҙ并жңӘжҺҲе®ҳзҡ„ж„ҹж…ЁгҖӮж—§жіЁе°ҶжӯӨдәҢеҸҘдёҺгҖҠе®ҳе®ҡеҗҺжҲҸиө гҖӢиҒ”зі»еңЁдёҖиө·пјҢдҪҝеҫ—иҜӯж„Ҹи·іи·ғпјҢе®һйқһжқңиҜ—жң¬ж„ҸгҖӮжқңз”«еӨ©е®қеҚҒиҪҪеҲқзҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢпјҢиҮіеӨ©е®қеҚҒеӣӣиҪҪеҶ¬ж–№жҺҲе®ҳпјҢдёӯй—ҙй—ҙйҡ”жңүеӣӣе№ҙеӨҡж—¶й—ҙпјҢж•…дёҚе®ңе°ҶзҢ®иөӢеҸ—иөҸдёҺжҺҲе®ҳиҝӣиЎҢзӣҙжҺҘиҒ”зі»гҖӮеҶөдё”вҖңи„ұиә«вҖқдәҢеҸҘд№ӢеҗҺзҡ„вҖңй»‘иІӮе®Ғе…Қж•қпјҢ斑鬓е…Җз§°и§һвҖқдәҰиЎЁжҳҺпјҢжқңз”«жӯӨж—¶е°ҡжңӘжҺҲе®ҳгҖӮвҖңжңұй—Ёд»»еҖҫеӨәпјҢиөӨж—ҸиҝӯзҪ№ж®ғвҖқжҳҜиҜҙжқҺжһ—з”«гҖҒжқЁеӣҪеҝ зӯүдәәйҷ·е®ій«ҳе®ҳд№ӢдәӢпјҢжӯӨдәӢжҳҫ然дәҰеҸ‘з”ҹеңЁеӨ©е®қеҚҒеӣӣиҪҪжҺҲе®ҳд№ӢеүҚгҖӮиӢҘе°ҶвҖңи„ұиә«вҖқдәҢеҸҘзҗҶи§ЈжҲҗвҖңжҺҲжІіиҘҝе°үдёҚжӢңвҖқпјҢдҫҝдјҡйҖ жҲҗиҜӯж„Ҹж··д№ұгҖӮдәҰжңүеӯҰиҖ…жіЁж„ҸеҲ°ж—§жіЁеӯҳеңЁзҡ„й—®йўҳпјҢеҸҚеҜ№е°ҶвҖңи„ұиә«вҖқдёҺд»•е®ҰзӣёиҒ”зі»гҖӮеҰӮдҪ•з„Ҝжӣ°пјҡвҖңвҖҳи„ұиә«ж— жүҖзҲұвҖҷдәҢеҸҘпјҢж–Үй…’и·Ңе®•пјҢеҶүеҶүе°ҶиҖҒпјҢ然з»ҲдёҚйӮҖж—¶жұӮеҗҲпјҢзӣ–з”ҹе№іжүҖеҝ—пјҢиҜҡдёҚеңЁиҚЈеҚҺд№ҹгҖӮвҖқе…¶вҖңиҜҡдёҚеңЁиҚЈеҚҺвҖқд№Ӣи§ЈжүҚзңҹжӯЈеҲҮдёӯдәҶиҜ—ж—ЁгҖӮйҹ©жҲҗжӯҰгҖҠжқңз”«иҜ—е…ЁиҜ‘гҖӢдә‘пјҡвҖңжңӘиў«еҪ•еҸ–д№ҹ并дёҚж„ҹеҲ°жҖҺж ·зҡ„жғӢжғңпјҢеҸӘз®Ўз—ӣйҘ®з»Ҳж—ҘпјҢдёҖд»»еҮәеӨ„иЎҢи—ҸгҖӮвҖқе…¶иҜ‘ж–ҮдәҰж·ұдёӯиҜ—ж—ЁпјҢе®һдёәжӯЈи§ЈгҖӮвҖңи„ұиә«ж— жүҖзҲұвҖқд№ӢвҖңи„ұиә«вҖқпјҢе®һйҷ…дёҠжҢҮеӨ©е®қеҚҒиҪҪз§Ӣжқңз”«зҰ»ејҖйӣҶиҙӨйҷўд№ӢдәӢгҖӮвҖңж— жүҖзҲұвҖқиЎЁжҳҺдәҶжқңз”«еҜ№еӨұеҺ»жӯӨж¬Ўе…Ҙд»•жңәдјҡд№Ӣжҙ’и„ұжҖҒеәҰпјҢиҝҷдёҺгҖҠеҘүз•ҷиө йӣҶиҙӨйҷўеҙ”еӣҪиҫ…дәҺдј‘зғҲдәҢеӯҰеЈ«гҖӢдёӯзҡ„вҖңйқ’еҶҘзҠ№еҘ‘йҳ”пјҢеҮҢеҺүдёҚйЈһзҝ»гҖӮе„’жңҜиҜҡйҡҫиө·пјҢ家声еә¶е·ІеӯҳгҖӮж•…еұұеӨҡиҚҜзү©пјҢиғңжҰӮеҝҶжЎғжәҗгҖӮж¬Іж•ҙиҝҳд№Ўж—ҶпјҢй•ҝжҖҖзҰҒжҺ–еһЈвҖқе…¶е®һжҳҜдёҖдёӘж„ҸжҖқгҖӮиҝҷеұ•зҺ°еҮәжқңз”«жҖқжғіжҖ§ж јдёӯзҡ„еҸҰеӨ–дёҖдёӘж–№йқўпјҢеҚіж”ҫиҫҫи¶…и„ұгҖҒд№җеӨ©зҹҘе‘ҪпјҢеҫ—зҹҘжӯӨдәӢдёҚжҲҗд№ӢеҗҺпјҢдёҚеҶҚдёәжӯӨзә з»“пјҢ继з»ӯиҮӘе·ұзҡ„йҡҗеұ…з”ҹжҙ»гҖӮеҸҰеӨ–пјҢгҖҠиҝӣдёүеӨ§зӨјиөӢиЎЁгҖӢдә‘пјҡвҖңиҮЈз”ҹй•ҝйҷӣдёӢж·іжңҙд№Ӣдҝ—пјҢиЎҢеӣӣеҚҒиҪҪзҹЈвҖҰвҖҰеІӮд№қе·һзү§дјҜпјҢдёҚеІҒиҙЎиұӘдҝҠдәҺеӨ–пјӣеІӮйҷӣдёӢжҳҺиҜҸпјҢдёҚд»„еёӯжҖқиҙӨдәҺдёӯе“үпјҹиҮЈд№Ӣж„ҡйЎҪпјҢйқҷж— жүҖеҸ–пјҢд»ҘжӯӨзҹҘеҲҶпјҢжІүеҹӢзӣӣж—¶пјҢдёҚж•ўдҫқиҝқпјҢдёҚж•ўжҝҖи®ҰпјҢй»ҳд»Ҙжё”жЁөд№Ӣд№җиҮӘйҒЈиҖҢе·ІгҖӮвҖқгҖҠиҝӣе°ҒиҘҝеІіиөӢиЎЁгҖӢдә‘пјҡвҖңйЎ·еІҒпјҢеӣҪ家жңүдәӢдәҺйғҠеәҷпјҢе№ёеҫ—еҘҸиөӢпјҢеҫ…зҪӘдәҺйӣҶиҙӨпјҢ委еӯҰе®ҳиҜ•ж–Үз« пјҢеҶҚйҷҚжҒ©жіҪпјҢд»ҚзҢҘд»ҘиҮЈеҗҚе®һзӣёеүҜпјҢйҖҒйҡ¶жңүеҸёпјҢеҸӮеҲ—йҖүеәҸгҖӮ然иҮЈд№Ӣжң¬еҲҶпјҢз”ҳејғзҪ®ж°ёдј‘пјҢжңӣдёҚеҸҠжӯӨгҖӮеІӮж„ҸеӨҙзҷҪд№ӢеҗҺпјҢз«ҹд»ҘзҹӯзҜҮеҸӘеӯ—пјҢйҒӮжӣҫй—»еҪ»е®ёжһҒпјҢдёҖеҠЁдәәдё»пјҢжҳҜиҮЈж— иҙҹдәҺе°‘е°ҸеӨҡз—…пјҢиҙ«з©·еҘҪеӯҰиҖ…е·ІгҖӮеңЁиҮЈе…үиҚЈпјҢиҷҪжӯ»дёҮи¶іпјҢиҮідәҺд»•иҝӣпјҢйқһж•ўжңӣд№ҹгҖӮвҖқиҷҪ然дёҚжҺ’йҷӨвҖңд»ҘжӯӨзҹҘеҲҶвҖқвҖңз”ҳејғзҪ®ж°ёдј‘вҖқжңүеңәйқўиҜқзҡ„жҲҗеҲҶпјҢдҪҶе…¶е®һиҝҷд№ҹжӯЈжҳҜжқңз”«дёҖиҙҜжҖқжғізҡ„дҪ“зҺ°пјҢдҫқжқңз”«зҡ„еҝ еҗӣжҖқжғіе’Ңеҝ еҺҡжҖ§ж јпјҢд»–ж–ӯдёҚиҮідәҺеңЁз»ҷзҡҮеёқзҡ„иҝӣиЎЁдёӯеҸҚеӨҚиҜҙеҒҮиҜқгҖӮжқңз”«еңЁдј—еӨҡжҠ•иө иҜ—дёӯеӣә然表зҺ°еҮәеҜ№д»•иҝӣзҡ„жёҙжңӣпјҢдҪҶеңЁйҒӯйҒҮеӨұиҙҘеҗҺеҚҙд№ҹжҖ»иғҪйҮҠ然гҖӮеҰӮзҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢдёҚйҒҮеҗҺпјҢгҖҠеҘүиө йҹҰе·ҰдёһдёҲдәҢеҚҒдәҢйҹөгҖӢдә‘вҖңзҷҪйёҘжІЎжө©иҚЎпјҢдёҮйҮҢи°ҒиғҪй©ҜвҖқпјҢгҖҠеҘүз•ҷиө йӣҶиҙӨйҷўеҙ”еӣҪиҫ…дәҺдј‘зғҲдәҢеӯҰеЈ«гҖӢдә‘вҖңж•…еұұеӨҡиҚҜзү©пјҢиғңжҰӮеҝҶжЎғжәҗвҖқпјҢеқҮиЎЁзӨәдәҶеҪ’йҡҗд№Ӣж„ҝгҖӮеҸҲеҰӮеӨ©е®қеӣӣиҪҪз§ӢжүҖдҪңгҖҠдёҺжқҺеҚҒдәҢзҷҪеҗҢеҜ»иҢғеҚҒйҡҗеұ…гҖӢдә‘пјҡвҖңеҗ‘жқҘеҗҹж©ҳйўӮпјҢи°Ғж¬Іи®ЁиҺјзҫ№пјҹдёҚж„ҝи®әз°Әз¬ҸпјҢжӮ жӮ жІ§жө·жғ…гҖӮвҖқеӨ©е®қеҚҒдёүиҪҪе…ӯжңҲжүҖдҪңгҖҠжёјйҷӮиҘҝеҚ—еҸ°гҖӢдә‘пјҡвҖңдё–еӨҚиҪ»йӘ…йӘқпјҢеҗҫз”ҳжқӮйјғй»ҫгҖӮзҹҘеҪ’дҝ—жүҖеҝҢпјҢеҸ–йҖӮдәӢиҺ«е№¶гҖӮиә«йҖҖеІӮеҫ…е®ҳпјҢиҖҒжқҘиӢҰдҫҝйқҷгҖӮеҶөиө„иҸұиҠЎи¶іпјҢеә¶з»“иҢ…иҢЁиҝҘгҖӮд»ҺжӯӨе…·жүҒиҲҹпјҢејҘе№ҙйҖҗжё…жҷҜгҖӮвҖқеӨ§еҺҶе…ғе№ҙпјҲ766е№ҙпјүжүҖдҪңгҖҠе®ўе ӮгҖӢдә‘пјҡвҖңеұ…然з»ҫз« з»ӮпјҢеҸ—жҖ§жң¬е№ҪзӢ¬гҖӮвҖқиҝҷдәӣиҜ—ж–ҮиЎЁзҺ°еҮәжқңз”«иҫҫи§Ӯд»»иҝҗзҡ„з”ҹжҙ»жҖҒеәҰпјҢдҪ“зҺ°еҮәе…¶жҖ§ж јдёӯи¶…и„ұж·ЎжіҠзҡ„дёҖйқўпјҢжҳҜе…¶йҒ“家жҖқжғізҡ„еҸҚжҳ гҖӮжқңз”«жҷҡе№ҙжүҖдҪңгҖҠеӨ”еәңд№ҰжҖҖеӣӣеҚҒйҹөгҖӢдә‘пјҡвҖңжҳ”зҪўжІіиҘҝе°үпјҢеҲқе…ҙи“ҹеҢ—еёҲгҖӮдёҚжүҚеҗҚдҪҚжҷҡпјҢж•ўжҒЁзңҒйғҺиҝҹгҖӮвҖқгҖҠе°Ҷжҷ“дәҢйҰ–гҖӢе…¶дәҢдә‘пјҡвҖңеЈ®жғңиә«еҗҚжҷҡпјҢиЎ°жғӯеә”жҺҘеӨҡгҖӮвҖқд»ҺдёӯеҸҜи§Ғжқңз”«еҜ№иҮӘе·ұвҖңиә«еҗҚжҷҡвҖқвҖңеҗҚдҪҚжҷҡвҖқд№Ӣе‘Ҫиҝҗе·ІжңүиҮӘзҹҘд№ӢжҳҺпјҢиӢҘе°ҶиҝҷдәӣиҜ—дёҺгҖҠиҝӣдёүеӨ§зӨјиөӢиЎЁгҖӢгҖҠиҝӣе°ҒиҘҝеІіиөӢиЎЁгҖӢгҖҠеЈ®жёёгҖӢеҜ№иҜ»пјҢдәҰеҸҜзҗҶи§ЈвҖңи„ұиә«ж— жүҖзҲұпјҢз—ӣйҘ®дҝЎиЎҢи—ҸвҖқвҖңз”ҳејғзҪ®ж°ёдј‘пјҢжңӣдёҚеҸҠжӯӨвҖқжӯЈжҳҜжқңз”«дёҖиҙҜзҡ„дәәз”ҹжҖҒеәҰгҖӮд»ҘеҫҖеӯҰз•Ңи®Өе®ҡжқңз”«еңЁй•ҝе®үеӣ°еұ…й•ҝиҫҫеҚҒе№ҙд№Ӣд№…пјҢиҝҷдёҖи®ӨиҜҶж— еҪўдёӯиҝҮдәҺејәи°ғжқңз”«жү§зқҖд»•иҝӣзҡ„дёҖйқўпјҢд»ҺиҖҢеҝҪз•ҘдәҶе…¶и¶…и„ұж·ЎжіҠзҡ„дёҖйқўпјҢеҜ№е…Ёйқўи®ӨиҜҶжқңз”«зҡ„жҖқжғіжҖ§ж јдјҡйҖ жҲҗдёҖе®ҡе№Іжү°гҖӮд»Ҡз ҙйҷӨвҖңеӣ°еұ…й•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқиҜҙпјҢжңүеҠ©дәҺжӣҙеҠ е…Ёйқўең°и®ӨиҜҶжқңз”«зҡ„жҖқжғіжҖ§ж јгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеҖҳиӢҘжқңз”«еӨ©е®қдёғе…«иҪҪд№ӢдәӨж–№е…Ҙй•ҝе®үпјҢеҲҷе…¶з”ұеӨ©е®қе…«иҪҪиҮіеҚҒеӣӣиҪҪе…ұеңЁй•ҝе®үе®ҡеұ…е…ӯе№ҙж—¶й—ҙпјҢиҖҢеҰӮжһңйҷӨеҺ»жј«жёёйҪҗиөөзҡ„дёҖе№ҙеӨҡпјҢд»ҺеӨ©е®қе…ғе№ҙиҮіеӨ©е®қдёғиҪҪеңЁжҙӣйҳіе®ҡеұ…зәҰжңүе…ӯе№ҙпјҢеҸҜи§Ғжқңз”«еңЁдёңиҘҝдёӨдә¬е®ҡеұ…зҡ„ж—¶й—ҙеӨ§иҮҙзӣёеҪ“гҖӮиӢҘжҳҺд№ҺжӯӨпјҢжҲ‘们дҫҝеҸҜд»ҘжҳҺзҷҪжқңз”«жҷҡе№ҙиҜ—жӯҢдёӯжҖқеҝө家乡时з»ҸеёёжҳҜдёӨдә¬е№¶жҸҗзҡ„еҺҹеӣ дәҶгҖӮеҰӮгҖҠдә‘еұұгҖӢдә‘пјҡвҖңдә¬жҙӣдә‘еұұеӨ–пјҢйҹід№ҰйқҷдёҚжқҘгҖӮзҘһдәӨдҪңиөӢе®ўпјҢеҠӣе°Ҫжңӣд№ЎеҸ°гҖӮвҖқгҖҠжӮІз§ӢгҖӢдә‘пјҡвҖңе§Ӣж¬ІжҠ•дёүеіЎпјҢдҪ•з”ұи§ҒдёӨдә¬пјҹвҖқгҖҠз«ӢжҳҘгҖӢдә‘пјҡвҖңжҳҘж—ҘжҳҘзӣҳз»Ҷз”ҹиҸңпјҢеҝҪеҝҶдёӨдә¬е…Ёзӣӣж—¶гҖӮвҖқгҖҠз§Ӣж—ҘеӨ”еәңе’ҸжҖҖеҘүеҜ„йғ‘зӣ‘е®ЎжқҺе®ҫе®ўд№ӢиҠідёҖзҷҫйҹөгҖӢдә‘пјҡвҖңдёӨдә¬зҠ№и–„дә§пјҢеӣӣжө·з»қйҡҸиӮ©гҖӮвҖқгҖҠжҹіеҸёй©¬иҮігҖӢдә‘пјҡвҖңжңүе®ўеҪ’дёүеіЎпјҢзӣёиҝҮй—®дёӨдә¬гҖӮвҖқжқңз”«жҷҡе№ҙеңЁжјӮжіҠйҖ”дёӯеҝғеҝғеҝөеҝөзқҖдёӨдә¬пјҢжӯЈиҜҙжҳҺжҙӣйҳіе’Ңй•ҝе®үеңЁе…¶еҝғзӣ®дёӯе…·жңүеҗҢзӯүйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮжқңз”«еңЁй•ҝе®үдёҺжҙӣйҳійғҪжӣҫй•ҝжңҹеұ…дҪҸпјҢеҸҲйў‘з№ҒеҫҖиҝ”дәҺдёӨдә¬д№Ӣй—ҙпјҢж•…иҖҢжҷҡе№ҙжүҚдјҡеҗҢж—¶жҖқеҝөдёӨдә¬пјҢиҖҢйқһеҚ•зӢ¬жҖҖеҝөй•ҝе®үжҲ–жҙӣйҳігҖӮеҖҳиӢҘе…¶й•ҝжңҹз”ҹжҙ»еңЁй•ҝе®үпјҢеҲҷж–ӯдёҚдјҡеҰӮжӯӨгҖӮжҖ»д№ӢпјҢд»ҺгҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—дёӯеҸҷиҝ°зҡ„еүҚеҗҺи„үз»ңжқҘзңӢпјҢвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙпјҢиҘҝеҪ’еҲ°е’ёйҳівҖқеә”и·қе…¶еӨ©е®қеҚҒиҪҪзҢ®гҖҠдёүеӨ§зӨјиөӢгҖӢдёҚиҝңгҖӮиҖҢжқңиҜ—ж—§жіЁе°ҶејҖе…ғдәҢеҚҒеӣӣе№ҙвҖңеҝӨдёӢиҖғеҠҹ第вҖқдҪңдёәвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№пјҢйҒӮеҫ—еҮәеӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үзҡ„з»“и®әпјҢиҝҷдёҺеӨ©е®қеҚҒиҪҪзҢ®иөӢи·қзҰ»зЁҚиҝңпјҢеҸҜи§Ғе…¶жҺЁз®—иө·зӮ№йҖүеҫ—并дёҚзІҫеҮҶгҖӮиҝ‘жқҘжңүеӯҰиҖ…дё»еј е°ҶвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№еүҚ移иҮіејҖе…ғеҚҒе…«е№ҙжҲ–ејҖе…ғдәҢеҚҒе№ҙпјҢе…¶и®әдәҰдёҚиғҪжҲҗз«ӢпјҢдҪҶе…¶еҜ№вҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқжҺЁз®—иө·зӮ№зҡ„иҙЁз–‘ж— з–‘жңүеҠ©дәҺйҮҚж–°е®Ўи§Ҷж—§жіЁзҡ„жҺЁз®—йҖ»иҫ‘еҸҠе…¶еӯҳеңЁзҡ„й—®йўҳгҖӮжӯӨеӨ–пјҢжңҖж–°з ”з©¶иЎЁжҳҺпјҢжқң甫并жңӘеҸӮеҠ иҝҮеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„вҖңйҮҺж— йҒ—иҙӨвҖқиҖғиҜ•пјҢеӣ жӯӨд№ҹ并дёҚеӯҳеңЁжқңз”«еӨ©е®қе…ӯиҪҪеә”иҜҸйҖҖдёӢеҗҺе®ҡеұ…й•ҝе®үд№ӢдәӢгҖӮеңЁжҺЁзҝ»ж—§жіЁе…ідәҺжқңз”«еӨ©е®қдә”иҪҪе…Ҙй•ҝе®үзҡ„жҺЁз®—йҖ»иҫ‘д№ӢеҗҺпјҢдҫҝеҸҜеҸ‘зҺ°зӣ®еүҚзі»дәҺеӨ©е®қдә”иҪҪеҸҠеӨ©е®қе…ӯиҪҪзҡ„жқңз”«иҜ—ж–Үе…¶зі»е№ҙдҫқжҚ®еқҮдёҚиғҪжҲҗз«ӢпјҢз»ҸиҖғиҜҒеҗҺеҸҜзҹҘиҝҷдәӣиҜ—ж–Үзҡ„дҪңе№ҙеӨ§йғЁеҲҶеә”еҗҺ移иҮіеӨ©е®қеҗҺжңҹгҖӮиҖҢжҚ®гҖҠеҘүеҜ„жІіеҚ—йҹҰе°№дёҲдәәгҖӢвҖңйқ’еӣҠд»ҚйҡҗйҖёпјҢз« з”«е°ҡиҘҝдёңвҖқеҸҜзҹҘпјҢиҮіе°‘еңЁеӨ©е®қдёғиҪҪд»ҘеүҚжқңз”«иҝҳжңӘеңЁй•ҝе®үе®ҡеұ…пјҢиҖҢжҳҜеңЁеҒғеёҲгҖҒжҙӣйҳійҷ„иҝ‘йҡҗеұ…жҲ–жј«жёёгҖӮеҸҲйҖҡиҝҮгҖҠж•…жӯҰеҚ«е°ҶеҶӣжҢҪиҜҚдёүйҰ–гҖӢеҸҜзҹҘпјҢжқңз”«дәҺеӨ©е®қе…«иҪҪеҲқе·ІеңЁй•ҝе®үд№Ӣйқ’й—Ёзӣ®зқ№зҺӢеҝ е—Јзҡ„еҮәж®ЎеңәжҷҜпјҢеҲҷе…¶дәҺеӨ©е®қдёғе…«иҪҪд№ӢдәӨж–№е…Ҙй•ҝе®үгҖӮеӣ жӯӨеҸҜи§ҒгҖҠеЈ®жёёгҖӢиҜ—дёӯвҖңеҝ«ж„Ҹе…«д№қе№ҙвҖқзҡ„жҺЁз®—иө·зӮ№еә”дёәејҖе…ғдәҢеҚҒд№қе№ҙеүҚеҗҺпјҢжқңз”«жңӘеҫ—е®ҳд№ӢеүҚеӣ°еұ…дәҺй•ҝе®үзҡ„ж—¶й—ҙеә”дёәеӨ©е®қе…«иҪҪиҮіеҚҒеӣӣиҪҪпјҢеүҚеҗҺе…ұи®Ўе…ӯе№ҙгҖӮж•…иҖҢеӯҰз•ҢзӣёжІҝе·Ід№…зҡ„вҖңеӣ°еұ…й•ҝе®үеҚҒе№ҙвҖқд№ӢиҜҙе…¶е®һ并дёҚиғҪжҲҗз«ӢпјҢдёӯеӣҪж–ҮеӯҰеҸІе’ҢиҜёз§Қжқңз”«дј и®°дёӯзҡ„жӯӨзұ»иҜҙжі•йңҖиҰҒиҝӣиЎҢдҝ®ж”№пјҢиҖҢзӣёе…іжқңз”«иҜ—ж–Үзҡ„зј–е№ҙдәҰеә”дҪңеҮәзӣёеә”зҡ„и°ғж•ҙе’Ңдҝ®и®ўгҖӮзј–иҫ‘пјҡйҮҮи–Ү ж–Үз« и§ҒгҖҠдёӯе·һеӯҰеҲҠгҖӢ2024е№ҙ第10жңҹвҖңж–ҮеӯҰдёҺиүәжңҜз ”з©¶вҖқж Ҹзӣ®пјҢеӣ зҜҮе№…жүҖйҷҗпјҢжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®зңҒз•ҘгҖӮ

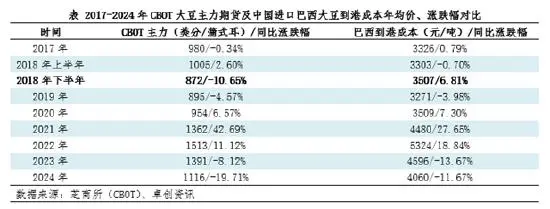

|  д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ°

д»·ж јжҡҙж¶Ё ж—Ҙжң¬еӨҡең°зҺ° зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§

зү№жң—жҷ®д»»жңҹдёӢзҡ„е…ЁзҗғеӨ§ ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ

ж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸиҗҘдҪ“зі»е»әи®ҫ еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ

еј жҳҺпјҡдёӯзј…иҫ№иҙёеҫҖжқҘдёӯ й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§

й«ҳз‘һдёңзӯүпјҡ2025е№ҙиө„дә§ еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң

еҲҳдҝҠжқ°зӯүпјҡжһ„е»әйҖӮеә”еҶң 11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё

11жңҲе…Ёзҗғи°·зү©еёӮеңәдёҺиҙё з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ

з®Ўж¶ӣзӯүпјҡпјҡдәәж°‘еёҒжұҮзҺҮ й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ®

й’ҹжӯЈз”ҹпјҡеҗ‘е®ҢжҲҗйў„з®—зӣ® жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ—

жқҺиҝ…йӣ·пјҡжҳҺе№ҙиҙўж”ҝиөӨеӯ— еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ

еј зәўе®Үпјҡжһ„е»әе…·жңүдёӯеӣҪ