马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

йӮөе®Ү иөөе®ҮпјҲйӮөе®Үдёәдёңж–№иҜҒеҲёйҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家гҖҒжҖ»иЈҒеҠ©зҗҶпјҢдёӯеӣҪйҰ–еёӯз»ҸжөҺеӯҰ家и®әеқӣзҗҶдәӢпјӣйҷҲиҫҫйЈһдёәдёңж–№иҜҒеҲёе®Ҹи§Ӯз ”з©¶е‘ҳгҖҒиҙўеҜҢз ”з©¶дёӯеҝғжҖ»з»ҸзҗҶпјү еҗҺеҸ‘еӣҪ家жғіиҰҒзј©е°ҸдёҺеҸ‘иҫҫеӣҪ家зҡ„е·®и·қпјҢеҝ…йЎ»д»Һеј•иҝӣеҲӣж–°иҪ¬еҗ‘иҮӘдё»еҲӣж–°гҖӮеҪ“еүҚдёӯеӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮж°ҙе№ідёҺдё–з•ҢеҲӣж–°еүҚжІҝеӣҪ家д»ҚжңүдёҖе®ҡи·қзҰ»пјҢеҰӮдҪ•жҢ–жҺҳеҗҺеҸ‘дјҳеҠҝзҡ„жҪңеҠӣпјҢеҸҲжҸҗеҚҮиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„иғҪеҠӣпјҢжҳҜдёӯеӣҪжҲҗдёәй«ҳ收е…ҘеӣҪ家гҖҒе®һзҺ°2035е№ҙиҝңжҷҜзӣ®ж Үе’ҢвҖңдёӨдёӘдёҖзҷҫе№ҙвҖқеҘӢж–—зӣ®ж Үзҡ„е…ій”®гҖӮ

дё–з•Ңз»ҸжөҺзүҲеӣҫеҲҶжөҒдёҺеҗҲжөҒзҡ„еҸҷдәӢпјҢж ёеҝғжҳҜиҙёжҳ“зҡ„еҶ…е®№д»Һе•Ҷе“ҒиҪ¬еҗ‘дәҶз”ҹдә§е•Ҷе“Ғзҡ„иҰҒзҙ пјҢж ёеҝғд№Ӣж ёеҝғжҳҜеҲӣж–°е’ҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•ЈпјҢиҝҷеҗҢж ·жҳҜеӨ§еӣҪеҚҡејҲе’ҢвҖңеҗҺеҸ‘дјҳеҠҝвҖқеҸҷдәӢзҡ„ж ёеҝғгҖӮ

еӣһйЎҫеҺҶеҸІпјҢжҳҜеҲӣж–°е’ҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•Јж”№еҸҳдәҶдё–з•Ңж”ҝжІ»з»ҸжөҺзүҲеӣҫгҖӮиҮӘдё»еҲӣж–°жҳҜе”ҜдёҖиҮӘдё»еҸҜжҺ§зҡ„е®һзҺ°й•ҝжңҹз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„ж–№ејҸпјҢеҸӘжңүеҪ“жҹҗдәӣеӣҪ家жҲҗеҠҹең°е®һзҺ°иҮӘдё»еҲӣж–°пјҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•Је’Ңе…Ёзҗғз»ҸжөҺеўһй•ҝжүҚжҳҜеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„пјҢиҖҢиҮӘдё»еҲӣж–°жӣҙдҫқиө–дәҺж•ҷиӮІгҖҒз ”еҸ‘жҠ•е…Ҙе’ҢдәәеҠӣиө„жң¬зҡ„жҸҗеҚҮгҖӮж— и®әжҳҜдёҖжҲҳд№ӢеүҚзҡ„зҫҺеӣҪпјҢиҝҳжҳҜдәҢжҲҳд№ӢеҗҺзҡ„ж—Ҙжң¬пјҢжҠ‘жҲ–жҳҜж”№йқ©ејҖж”ҫд№ӢеҗҺзҡ„дёӯеӣҪпјҢеҰӮжһңжІЎжңүеј•иҝӣеҲӣж–°пјҢе·ҘдёҡеҢ–зҡ„иҝӣзЁӢе°Ҷжҳҫи‘—ж”ҫзј“гҖӮ

01гҖҒ200е№ҙжқҘиў«еҲӣж–°ж”№еҸҳзҡ„дё–з•Ңж”ҝжІ»з»ҸжөҺзүҲеӣҫ

1820е№ҙжҳҜдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„еҺҶеҸІжӢҗзӮ№вҖ”вҖ”иҘҝж–№еӣҪ家зҡ„е·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢе…ЁйқўеҠ йҖҹпјҢзҺ°д»Јж„Ҹд№үдёҠзҡ„иҮӘз”ұиҙёжҳ“е’Ңе…ЁзҗғеҢ–ж—¶д»ЈејҖеҗҜпјҢдёңж–№е’ҢиҘҝж–№еҮәзҺ°вҖңеӨ§еҲҶжөҒвҖқгҖӮиҝҷ并йқһе·§еҗҲпјҢй©ұеҠЁеҠӣйғҪжҳҜжҠҖжңҜиҝӣжӯҘе’ҢеҲӣж–°гҖӮжҷ®жһ—ж–ҜйЎҝеӨ§еӯҰ科еӯҰеҸІеӯҰ家еҗүеҲ©ж–Ҝзҡ®жҢҮеҮәпјҢвҖңеңЁзәәз»ҮдёҡпјҢз”ҡиҮіеңЁеҶ¶йҮ‘дёҡпјҢз»ҷжі•еӣҪдјҒдёҡ家жҢҮи·Ҝзҡ„дёҚжҳҜ科еӯҰз ”з©¶пјҢиҖҢжҳҜиӢұж је…°дәәе’ҢиӢҸж је…°дәә вҖқгҖӮиҝҷжҢҮеҮәдәҶеҲӣж–°зҡ„йўҶеҜјиҖ…дёҺжЁЎд»ҝиҖ…зҡ„е…ізі»пјҢеҸҠеҲӣж–°еңЁе…Ёзҗғжү©ж•Јзҡ„жңәеҲ¶гҖӮ

жӢҝз ҙд»‘жҲҳдәүз»“жқҹд№ӢеҗҺпјҢ欧жҙІиҝҺжқҘдәҶй•ҝжңҹе’Ңе№іпјҢ欧жҙІеӨ§йҷҶеӣҪ家еҠ еҝ«еӯҰд№ иӢұеӣҪпјҢејҖе§ӢдәҶе·ҘдёҡеҢ–гҖӮжҜ”еҲ©ж—¶жҳҜ第дёҖдёӘеӯҰд№ иӢұеӣҪзҡ„еӣҪ家пјҢиҝҷејҖе§ӢдәҺ19дё–зәӘ20е№ҙд»ЈпјҢжі•еӣҪгҖҒз‘һеЈ«е’Ңжҷ®йІҒеЈ«е§ӢдәҺ19дё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢзҫҺеӣҪд№ҹжҳҜеҗҢжңҹгҖӮ19дё–зәӘ70е№ҙд»ЈејҖе§ӢпјҢдјҙйҡҸзқҖйҮ‘жң¬дҪҚзҡ„зЎ®з«Ӣе’Ңиҙёжҳ“зҡ„еҸ‘еұ•пјҢе·ҘдёҡеҢ–жөӘжҪ®еҗ‘е…Ёзҗғеҗ„ең°жү©ж•ЈгҖӮдёңж–№еӣҪ家дёӯпјҢйҷӨж—Ҙжң¬еңЁ19дё–зәӘ60е№ҙд»Јзҡ„вҖңжҳҺжІ»з»ҙж–°вҖқд№ӢеҗҺејҖе§ӢдәҶе·ҘдёҡеҢ–д№ӢеӨ–пјҢдёӯеӣҪе’ҢеҚ°еәҰзӯүеӨ§еӣҪеқҮеңЁеҺ»е·ҘдёҡеҢ–гҖӮ

жҢүз…§д»·ж ји¶ӢеҗҢзҡ„ж ҮеҮҶпјҢзҺ°д»Јж„Ҹд№үдёҠзҡ„иҮӘз”ұиҙёжҳ“е’Ңе…ЁзҗғеҢ–д№ҹејҖе§ӢдәҺ1820е№ҙгҖӮ19дё–зәӘеҲқпјҢз“Ұзү№ж”№иүҜзүҲи’ёжұҪжңәеңЁиҲ№еҸӘе’ҢзҒ«иҪҰдёҠзҡ„дҪҝз”ЁеӨ§е№…йҷҚдҪҺдәҶиҝҗиҫ“жҲҗжң¬гҖӮиӢұеӣҪд»Һ1815е№ҙејҖе§ӢйҷҚдҪҺе…ізЁҺпјҢ并дәҺ1846е№ҙжңҖз»ҲеәҹйҷӨвҖңи°·зү©жі•вҖқпјҢж Үеҝ—зқҖиҮӘз”ұиҙёжҳ“зҡ„ејҖз«ҜгҖӮ1846еҲ°1879е№ҙжҳҜиҮӘз”ұиҙёжҳ“зҡ„й»„йҮ‘ж—¶д»ЈпјҢе…Ёзҗғиҙёжҳ“жҖ»йўқеҚ GDPзҡ„жҜ”йҮҚд»Һ10%еҝ«йҖҹдёҠеҚҮеҲ°24%пјҲеӣҫ1пјүгҖӮ1879е№ҙеҗҺпјҢеҫ·еӣҪе’ҢзҫҺеӣҪејҖе§ӢеҘүиЎҢдҝқжҠӨдё»д№үж”ҝзӯ–пјҢе…Ёзҗғиҙёжҳ“иҝӣе…ҘеҒңж»һжңҹпјҢзӣҙеҲ°дёҖжҲҳд№ӢеүҚжүҚзҹӯжҡӮең°жҒўеӨҚгҖӮеңЁдёҺиӢұеӣҪзӯүйўҶе…Ҳе·ҘдёҡеҢ–еӣҪ家зҡ„иҙёжҳ“иҝҮзЁӢдёӯпјҢзҫҺеӣҪе’Ңеҫ·еӣҪйғҪеҲ¶е®ҡдәҶдҝқжҠӨеӣҪеҶ…е№јзЁҡе·Ҙдёҡзҡ„ж”ҝзӯ–пјҢе……еҲҶеӯҰд№ жҠҖжңҜзҹҘиҜҶпјҢејҖе§ӢдәҶе·ҘдёҡеҢ–е’ҢеҜ№иӢұеӣҪзҡ„иҝҪиө¶гҖӮиҖҢдј з»ҹж–ҮжҳҺеҸӨеӣҪеҲҷз”ұдәҺй—ӯе…ій”ҒеӣҪзӯүеҺҹеӣ й”ҷиҝҮе·ҘдёҡеҢ–жөӘжҪ®пјҢжңҖеҗҺжІҰдёәж®–ж°‘ең°жҲ–еҚҠж®–ж°‘ең°гҖӮ

е°ҶG7еӣҪ家дҪңдёәдёҖдёӘж•ҙдҪ“зңӢпјҢе…¶еҚ е…ЁзҗғGDPжҖ»йҮҸдёӯзҡ„жҜ”йҮҚеңЁ1820е№ҙдёә20%пјҢжӯӨеҗҺжҢҒз»ӯдёҠеҚҮпјҢзӣҙеҲ°1990е№ҙиҫҫеҲ°67%гҖӮиҝҷе°ұжҳҜеҪӯж…•е…°жүҖиҜҙзҡ„вҖңеӨ§еҲҶжөҒвҖқгҖӮе®һйҷ…дёҠпјҢдёңиҘҝеҲҶжөҒжӯЈжҳҜе»әз«ӢеңЁиҘҝж–№еӣҪ家еҶ…йғЁеҗҲжөҒзҡ„еҹәзЎҖд№ӢдёҠзҡ„пјҢеҗҲжөҒзҡ„еҠЁеҠӣжңәеҲ¶е°ұжҳҜеҲӣж–°зҡ„жү©ж•Је’Ңе·ҘдёҡеҢ–гҖӮеҗҢж ·зҡ„йҒ“зҗҶпјҢйҡҸзқҖеҶ·жҲҳз»“жқҹпјҢж–°е…ҙеёӮеңәеӣҪ家дёҺеҸ‘иҫҫеӣҪ家ејҖе§ӢдәҶ第дәҢж¬ЎеҗҲжөҒгҖӮе·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢеҮәзҺ°дәҶйҖҶиҪ¬пјҢG7еӣҪ家ејҖе§ӢеҺ»е·ҘдёҡеҢ–пјҢж–°е…ҙеёӮеңәеӣҪ家еҲҷеҠ йҖҹе·ҘдёҡеҢ–гҖӮеҗҢж—¶пјҢG7еӣҪ家зҡ„GDPжҖ»йўқеҚ е…Ёзҗғзҡ„д»Ҫйўқд№ҹеҝ«йҖҹдёӢиЎҢпјҢжҲӘиҮі2020е№ҙеә•пјҢе·Із»ҸдёӢйҷҚеҲ°45%пјҢзӣёжҜ”1990е№ҙзҡ„еі°еҖјдёӢйҷҚдәҶ22дёӘзҷҫеҲҶзӮ№гҖӮзӣёеҸҚпјҢж–°е…ҙеёӮеңәеӣҪ家зҡ„е·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢеңЁеҶ·жҲҳз»“жқҹеҗҺйғҪжҳҫи‘—жҸҗйҖҹгҖӮд»ҺдәәеқҮGDPеўһйҖҹе’Ңе·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢдёҠзңӢпјҢж–°е…ҙеёӮеңәеӣҪ家еҗ‘еҸ‘иҫҫеӣҪ家收ж•ӣзҡ„йҖҹеәҰжӣҙеҝ«пјҢиҖҢдё”ж¶үеҸҠйқўжӣҙе№ҝжіӣгҖӮ

еҹәдәҺвҖңдёүзә§зәҰжқҹвҖқвҖ”вҖ”е•Ҷе“ҒгҖҒжҖқжғіе’ҢдәәеҸЈвҖ”вҖ”жЎҶжһ¶пјҢеӣҪйҷ…зҹҘеҗҚе…ЁзҗғеҢ–专家гҖҒж—ҘеҶ…з“Ұй«ҳзә§еӣҪйҷ…е…ізі»еӯҰйҷўж•ҷжҺҲзҗҶжҹҘеҫ·В·йІҚеҫ·жё©и®ӨдёәпјҢдёҚеҗҢйҳ¶ж®өзҡ„е…ЁзҗғеҢ–еңЁжң¬иҙЁдёҠжҳҜдёҚеҗҢзҡ„гҖӮ

19дё–зәӘеҲқжҳҜе…ЁзҗғеҢ–зҡ„вҖң第дёҖж¬Ўи§Јз»‘вҖқгҖӮй©ұеҠЁеҠӣжҳҜи’ёжұҪжңәзҡ„еҸ‘жҳҺгҖҒж”№иүҜе’Ңеә”з”ЁпјҢе•Ҷе“Ғзҡ„з”ҹдә§еӣҪдёҺж¶Ҳиҙ№еӣҪејҖе§ӢеҲҶзҰ»пјҢиҙёжҳ“зҡ„з»“жһ„д»ҘеҲқзә§е“ҒжҲ–е·ҘдёҡеҲ¶жҲҗе“Ғдёәдё»гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢжҖқжғіе’ҢдәәеҸЈжөҒеҠЁд»ҚеҸ—йҷҗеҲ¶пјҢиҝҷзәҰжқҹдәҶеҲӣж–°зҡ„жү©ж•ЈгҖӮ

20дё–зәӘ90е№ҙд»ЈжҳҜе…ЁзҗғеҢ–зҡ„вҖң第дәҢж¬Ўи§Јз»‘вҖқгҖӮз”ұдәҺICTжҠҖжңҜзҡ„еҸ‘жҳҺе’Ңжү©ж•ЈпјҢжҖқжғізҡ„дәӨжөҒе’ҢжІҹйҖҡжҲҗжң¬еӨ§е№…дёӢйҷҚпјҢжҳҫи‘—жҸҗеҚҮдәҶе…ЁзҗғеҚҸеҗҢз”ҹдә§иғҪеҠӣгҖӮиө„жң¬зҡ„вҖңи§Јз»‘вҖқд№ҹеңЁеҗҢжӯҘжҺЁиҝӣгҖӮ20дё–зәӘ80е№ҙд»Јзҡ„йҮ‘иһҚиҮӘз”ұеҢ–жҖқжҪ®еёҰеҠЁдәҶи·ЁеўғзӣҙжҺҘжҠ•иө„зҡ„е…ҙиө·гҖӮеҸ‘еұ•дёӯеӣҪ家ејҖе§Ӣж‘’ејғдҝқжҠӨдё»д№үж”ҝзӯ–пјҢзә·зә·еҠ е…ҘеҲ°е…ЁзҗғеҲҶе·ҘеҪ“дёӯгҖӮиҝҷжҺҖиө·дәҶе…Ёзҗғд»·еҖјй“ҫйқ©е‘ҪпјҢдёӯй—ҙе“Ғиҙёжҳ“йҖҗжёҗжҲҗдёәиҙёжҳ“зҡ„дё»иҰҒеҪўејҸпјҢзәҰеҚ иҙёжҳ“жҖ»йўқзҡ„2/3е·ҰеҸігҖӮд»·еҖјй“ҫиҙёжҳ“дёҚд»…жҺЁеҚҮдәҶиҙёжҳ“规模пјҢд№ҹеҠ еҝ«дәҶжҖқжғізҡ„дәӨжөҒе’ҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•ЈгҖӮ

еҪ“д»Ҡе…ЁзҗғеҢ–жӯЈе°ҶиҝҺжқҘвҖң第дёүж¬Ўи§Јз»‘вҖқпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪе’ҢеўһејәжҲ–иҷҡжӢҹзҺ°е®һпјҲAR/VRпјүзӯүжҠҖжңҜе°ҶдҪҝдәәеҸЈзҡ„жөҒеҠЁдёҚеҶҚеҸ—еҲ°з©әй—ҙзҡ„зәҰжқҹпјҢйқўеҜ№йқўдәӨжөҒзҡ„жҲҗжң¬еӨ§е№…дёӢйҷҚпјҢжӣҫз»ҸдёҚжҳ“жөҒйҖҡзҡ„жңҚеҠЎе°ҶеҸҳеҫ—еҸҜжөҒйҖҡгҖӮ

еҪ’ж №еҲ°еә•пјҢжҳҜеҲӣж–°е’ҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•Јж”№еҸҳдәҶдё–з•Ңж”ҝжІ»з»ҸжөҺзүҲеӣҫгҖӮеҲӣж–°еҢ…жӢ¬иҮӘдё»еҲӣж–°е’Ңеј•иҝӣеҲӣж–°дёӨзұ»пјҢеҗҺиҖ…жҳҜеҲӣж–°еӨ–жәўж•Ҳеә”зҡ„дёҖз§ҚеҪўејҸе’Ңжё йҒ“гҖӮеҲӣж–°зҡ„дј ж’ӯеҜ№TFPпјҲе…ЁиҰҒзҙ з”ҹдә§зҺҮпјүе’ҢзҺ°д»Јз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„иҙЎзҢ®иҰҒиҝңеӨ§дәҺеҲӣж–°жң¬иә«гҖӮд»ҺдҝқзҪ—В·е…ӢйІҒж јжӣје…ідәҺеӣҪйҷ…иҙёжҳ“вҖң规模жҠҘй…¬вҖқзҡ„з»Ҹе…ёи®әж–ҮеҸҜзҹҘпјҢжӢҘжңүз”ҹдә§иҰҒзҙ е’Ңе•Ҷе“ҒеҸҢйҮҚеұһжҖ§зҡ„еҲӣж–°еңЁе…Ёзҗғзҡ„дј ж’ӯпјҢжҳҜдјҒдёҡиҺ·еҸ–规模жҠҘй…¬гҖҒжҺЁеҠЁиҙёжҳ“е’Ңз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮз”ұдәҺиҮӘдё»еҲӣж–°е…·жңүеӨҡдёӯеҝғеҲҶеёғзҡ„зү№еҫҒпјҢеҚідҪҝжҳҜд»ҘиҮӘдё»еҲӣж–°дёәдё»зҡ„еӣҪ家д№ҹй«ҳеәҰдҫқиө–еј•иҝӣжҠҖжңҜгҖӮдҪҶжҳҜпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°жҳҜжәҗеӨҙжҙ»ж°ҙпјҢеҸӘжңүеҪ“жҹҗдәӣеӣҪ家жҲҗеҠҹең°е®һзҺ°иҮӘдё»еҲӣж–°пјҢеҲӣж–°зҡ„жү©ж•Је’Ңе…Ёзҗғз»ҸжөҺеўһй•ҝжүҚжҳҜеҸҜжҢҒз»ӯзҡ„гҖӮеҗҺеҸ‘еӣҪ家иҰҒжғіе®һзҺ°еҸҜжҢҒз»ӯзҡ„и¶…и¶ҠпјҢд№ҹеҝ…йЎ»д»Һеј•иҝӣеҲӣж–°иҪ¬еҗ‘иҮӘдё»еҲӣж–°гҖӮ

еҸ‘иҫҫеӣҪ家жҳҜиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„дё»еҠӣеҶӣпјҢеӣ иҖҢжӣҙдҫқиө–дәҺж•ҷиӮІгҖҒз ”еҸ‘жҠ•е…ҘпјҲе°Өе…¶жҳҜеҹәзЎҖ科еӯҰз ”з©¶пјүе’ҢдәәеҠӣиө„жң¬зҡ„жҸҗеҚҮгҖӮеҗҺеҸ‘еӣҪ家еңЁз»ҸжөҺиө·йЈһзҡ„ж—©жңҹйҳ¶ж®өпјҢдјҡжӣҙеӨҡең°дҫқйқ еј•иҝӣеҲӣж–°жқҘзј©е°ҸдёҺеҸ‘иҫҫеӣҪ家зҡ„е·®и·қпјҢдҪҶиғҪеҗҰеҗёж”¶е’Ңеҗёж”¶зҡ„йҖҹеәҰпјҢеҗҢж ·еҸ–еҶідәҺиҜҘеӣҪзҡ„дәәеҠӣиө„жң¬з§ҜзҙҜгҖҒз ”еҸ‘жҠ•иө„пјҲжӣҙжіЁйҮҚиҜ•йӘҢеҸ‘еұ•е’Ңеә”з”Ёз ”з©¶пјүгҖҒеҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе’ҢеҲ¶еәҰеҸҳйқ©зӯүеӣ зҙ гҖӮ

02гҖҒ第дёҖж¬Ўе·Ҙдёҡйқ©е‘Ҫд»ҘжқҘзҡ„еҲӣж–°йўҶеҜјиҖ…е’ҢжЁЎд»ҝиҖ…们

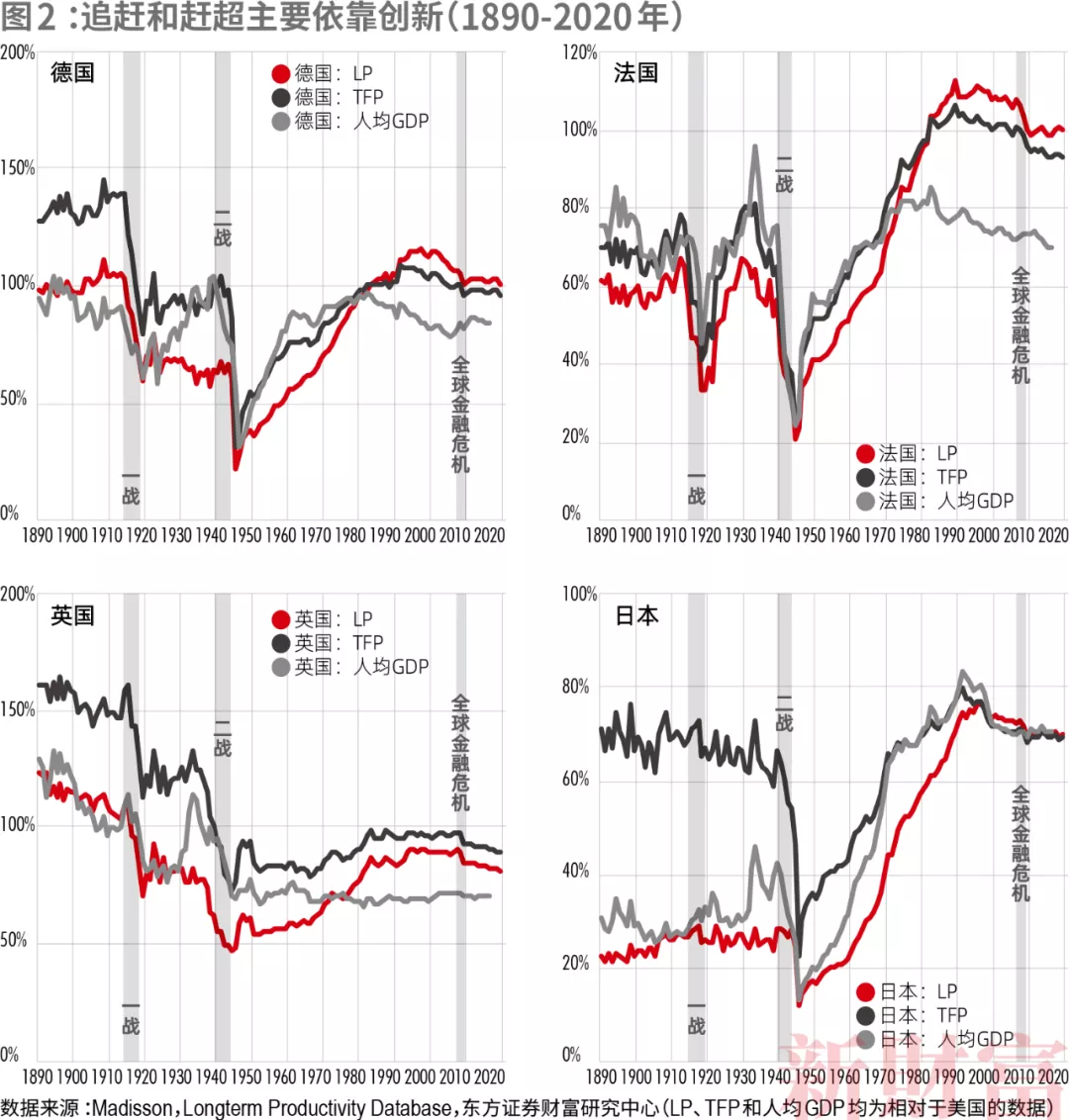

дёҖиҲ¬еҸҜд»Ҙд»ҺLPпјҲеҠіеҠЁз”ҹдә§зҺҮпјүжҲ–TFPзҡ„ж°ҙе№іжҲ–й•ҝе‘ЁжңҹжіўеҠЁзҡ„ж¬ЎеәҸпјҢеӨ§иҮҙеҲӨж–ӯиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„йўҶеҜјиҖ…е’ҢжЁЎд»ҝиҖ…гҖӮиӢұеӣҪжҜӢеәёзҪ®з–‘жҳҜ第дёҖж¬Ўе·Ҙдёҡйқ©е‘ҪиҮӘдё»еҲӣж–°жңҖдё»иҰҒзҡ„йўҶеҜјиҖ…гҖӮ1870-1914е№ҙпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„дё»иҰҒз”ҹдә§иҖ…жҳҜиӢұеӣҪгҖҒзҫҺеӣҪгҖҒжі•еӣҪе’Ңеҫ·еӣҪпјҢж—Ҙжң¬жҳҜе…ёеһӢзҡ„жЁЎд»ҝиҖ…гҖӮ1919-1939е№ҙпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°дё»иҰҒжқҘжәҗдәҺзҫҺеӣҪе’Ңжі•еӣҪпјӣдәҢжҲҳз»“жқҹд№ӢеҗҺпјҢеӨ§еӨҡж•°еҲӣж–°йғҪжҳҜжқҘиҮӘзҫҺеӣҪпјҢе…¶еҗҺжүҚжҳҜиӢұеӣҪе’Ңж–Ҝе Әзҡ„зәіз»ҙдәҡеӣҪ家пјҢжі•еӣҪгҖҒеҫ·еӣҪе’Ңж—Ҙжң¬йғҪжҳҜжЁЎд»ҝиҖ…гҖӮ

е…·дҪ“иҖҢиЁҖпјҢ1945-1972е№ҙжңҹй—ҙпјҢзҫҺеӣҪгҖҒиӢұеӣҪе’Ңж–Ҝе Әзҡ„зәіз»ҙдәҡеӣҪ家зҡ„иҮӘдё»еҲӣж–°ж°ҙе№ій«ҳдәҺ欧жҙІеӨ§йҷҶеӣҪ家е’Ңж—Ҙжң¬пјҢиҜҙжҳҺ欧жҙІеӨ§йҷҶеӣҪ家е’Ңж—Ҙжң¬з”ҹдә§зҺҮзҡ„жҸҗеҚҮдё»иҰҒжқҘиҮӘеҜ№дё–з•Ң科жҠҖеүҚжІҝзҡ„иҝҪиө¶иҖҢйқһиҮӘдё»еҲӣж–°гҖӮ

дәҢжҲҳеҗҺз»ҸжөҺзҡ„йқһеҮЎеўһй•ҝпјҢжҳҜиҮӘдё»еҲӣж–°е’ҢеҲӣж–°еңЁе…Ёзҗғзҡ„жү©ж•Је…ұеҗҢдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңгҖӮ1972-2012е№ҙзҡ„жғ…еҶөжңүжҳҫи‘—е·®ејӮгҖӮиҮӘдё»еҲӣж–°е’Ңеј•иҝӣеҲӣж–°еҗҢжӯҘдёӢиЎҢжҳҜе…ЁзҗғTFPеўһйҖҹзҡ„дёӢйҷҚпјҲ2%пјүзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ20дё–зәӘ70е№ҙд»Је…Ёзҗғз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„еҒңж»һпјҢеҸҜйғЁеҲҶз”ұиҮӘдё»еҲӣж–°еңЁе…ЁзҗғжҖ§иҢғеӣҙеҶ…зҡ„еҒңж»һжқҘи§ЈйҮҠгҖӮ20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈеҗҺпјҢзҫҺеӣҪе’ҢиӢұеӣҪзҡ„иҮӘдё»еҲӣж–°иҝӣзЁӢжё©е’ҢеӣһеҚҮпјҢжі•еӣҪгҖҒеҫ·еӣҪе’Ңж„ҸеӨ§еҲ©еҲҷи¶ӢдәҺдёӢиЎҢгҖӮзҫҺеӣҪд»Қ然жҳҜиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„йўҶеҜјиҖ…пјҢдҪҶеҶІеҮ»зҡ„з»қеҜ№йҮҸе’ҢеҜ№е…¶д»–еӣҪ家зҡ„еӨ–жәўж•Ҳеә”йғҪжҳҺжҳҫдёӢйҷҚгҖӮ

д»Һдј ж’ӯйҖҹеәҰдёҠзңӢпјҢдёҖиҲ¬еңЁдёӨе№ҙд№ӢеҶ…пјҢзҫҺеӣҪиҮӘдё»еҲӣж–°еҶІеҮ»е°ұдјҡеҜ№е…¶д»–G7еӣҪ家зҡ„TFPдә§з”ҹеҪұе“ҚпјҢдә”е…ӯе№ҙеҗҺеҪұе“Қеҹәжң¬ж¶ҲеӨұгҖӮеҪ“然пјҢеҗ„еӣҪеҗёж”¶зҫҺеӣҪеҲӣж–°зҡ„йҖҹеәҰе’ҢзЁӢеәҰд№ҹжңүе·®еҲ«гҖӮжҜ”еҰӮпјҢж„ҸеӨ§еҲ©иҷҪ然дёҚжҳҜдё»иҰҒзҡ„иҮӘдё»еҲӣж–°еӣҪпјҢдҪҶжҜ”е…¶д»–еӣҪ家жӣҙж“…й•ҝдәҺеҲ©з”ЁеҲӣж–°гҖӮд»Һдёӯд№ҹеҸҜд»Ҙеј•з”іеҮәпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°ејәеӣҪ并дёҚдёҖе®ҡжҳҜTFPе’Ңеўһй•ҝзҺҮжңҖй«ҳзҡ„еӣҪ家гҖӮдҪҶеҖјеҫ—ејәи°ғзҡ„жҳҜпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°жҳҜе”ҜдёҖиҮӘдё»еҸҜжҺ§зҡ„е®һзҺ°й•ҝжңҹз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„ж–№ејҸпјҢд№ҹжҳҜеҪ“вҖңеҗҺеҸ‘дјҳеҠҝвҖқж¶ҲеӨұд№ӢеҗҺиҝҳиғҪ继з»ӯз»ҙжҢҒеўһй•ҝзҡ„е”ҜдёҖж–№ејҸгҖӮ

зҫҺеӣҪеңЁ19дё–зәӘжң«и¶…и¶ҠиӢұеӣҪзҡ„еҺҹеӣ жҳҜеӨҡж–№йқўзҡ„пјҢеӣҪеҶ…еёӮеңәзҡ„з»ҹдёҖдёҺжү©еј е’Ң移民жҪ®еёҰжқҘзҡ„еҠіеҠЁеҠӣпјҲе°Өе…¶жҳҜзҶҹз»ғжҠҖжңҜеҠіеҠЁеҠӣпјүдёҺжҠҖжңҜпјҢжҳҜдёӨеӨ§йҮҚиҰҒеҠӣйҮҸпјҢеҲҶеҲ«д»ҺйңҖжұӮе’Ңдҫӣз»ҷеұӮйқўи§ЈеҶідәҶеҲӣж–°й—®йўҳгҖӮ1857е№ҙпјҢзҫҺеӣҪдәәеҸЈжҖ»ж•°йҰ–ж¬Ўи¶…иҝҮиӢұеӣҪгҖӮ1790е№ҙпјҢеЎһзјӘе°”В·иҺұж–Ҝзү№е®Ңе…ЁжҢүз…§иӢұеӣҪзҡ„ж–№жі•еңЁзҫҺеӣҪе»әз«ӢдәҶ第дёҖ家зәәз»ҮеҺӮгҖӮ1814е№ҙпјҢеј—жң—иҘҝж–ҜВ·жҙӣеҺ„е°”еҲ©з”ЁиӢұеӣҪзҡ„еҠЁеҠӣз»ҮжңәжҠҖжңҜпјҢе»әз«ӢдәҶдёҖ家з»ҮеёғеҺӮгҖӮд»Һ1790е№ҙеҲ°1808е№ҙпјҢзҫҺеӣҪе»әз«ӢдәҶ50家жЈүзәәз»ҮеҺӮгҖӮ1809е№ҙпјҢеҸҲе»әйҖ дәҶ87家пјҢзәұй”ӯд»Һ8000дёӘеўһеҠ еҲ°3.1дёҮдёӘпјҢиҮі1811е№ҙе·Із»ҸеўһеҠ еҲ°8дёҮдёӘгҖӮжҲӘиҮі1831е№ҙпјҢзҫҺеӣҪе…ұжңү795家жЈүзәәз»ҮеҺӮпјҢ120дёҮдёӘзәұй”ӯгҖӮеҰӮжһңжІЎжңүеј•иҝӣжҠҖжңҜпјҢзҫҺеӣҪе·ҘдёҡеҢ–иҝӣзЁӢдёҚеҸҜиғҪеҰӮжӯӨиҝ…йҖҹгҖӮеҲ°19дё–зәӘдёӢеҚҠеҸ¶пјҢзҫҺеӣҪз”ҡиҮіејҖе§Ӣеҗ‘иӢұеӣҪиҫ“еҮәжҠҖжңҜгҖӮ

ж— и®әжҳҜд»ҺLPиҝҳжҳҜд»ҺTFPи§’еәҰжқҘиҜҙпјҢдёҖжҲҳд»ҘеүҚпјҢиӢұеӣҪе’Ңеҫ·еӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮд»Қй«ҳдәҺзҫҺеӣҪгҖӮдёҖжҲҳжңҹй—ҙпјҢеҜ№жҜ”жҖҘеү§еҸҚиҪ¬пјҢзҫҺеӣҪеҸ–еҫ—дәҶз”ҹдә§зҺҮзҡ„йўҶеҜјиҖ…и§’иүІпјҢдёҖжҲҳеҗҺеҮәзҺ°дәҶйҳ¶ж®өжҖ§зҡ„еҸҚеј№гҖӮдәҢжҲҳжңҹй—ҙпјҢ欧жҙІеӣҪ家е’Ңж—Ҙжң¬дёҺзҫҺеӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮе·®и·қеҶҚж¬ЎжӢүеӨ§пјҢе№…еәҰеқҮи¶…иҝҮдәҶдёҖжҲҳж—¶жңҹгҖӮдәҢжҲҳз»“жқҹеҗҺпјҢеҗ‘зҫҺеӣҪ收ж•ӣзҡ„иҝӣзЁӢжҢҒз»ӯдәҶиҫғй•ҝж—¶й—ҙгҖӮ20дё–зәӘ80е№ҙд»ЈеҗҺпјҢжі•еӣҪе’Ңеҫ·еӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮж°ҙе№іеҸҚи¶…дәҶзҫҺеӣҪпјҢиӢұеӣҪеңЁTFPж„Ҹд№үдёҠе®һзҺ°дәҶиҝҪиө¶пјҢж—Ҙжң¬жңҖй«ҳдёҠеҚҮеҲ°зҫҺеӣҪзҡ„80%е·ҰеҸігҖӮжҲӘиҮі2020е№ҙеә•пјҢзҫҺеӣҪгҖҒеҫ·еӣҪе’Ңжі•еӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮж°ҙе№іе·Із»ҸжҢҒе№ігҖӮиӢұеӣҪе’Ңж—Ҙжң¬еҲҶеҲ«дҪҺдәҺзҫҺеӣҪ20%е’Ң30%гҖӮ

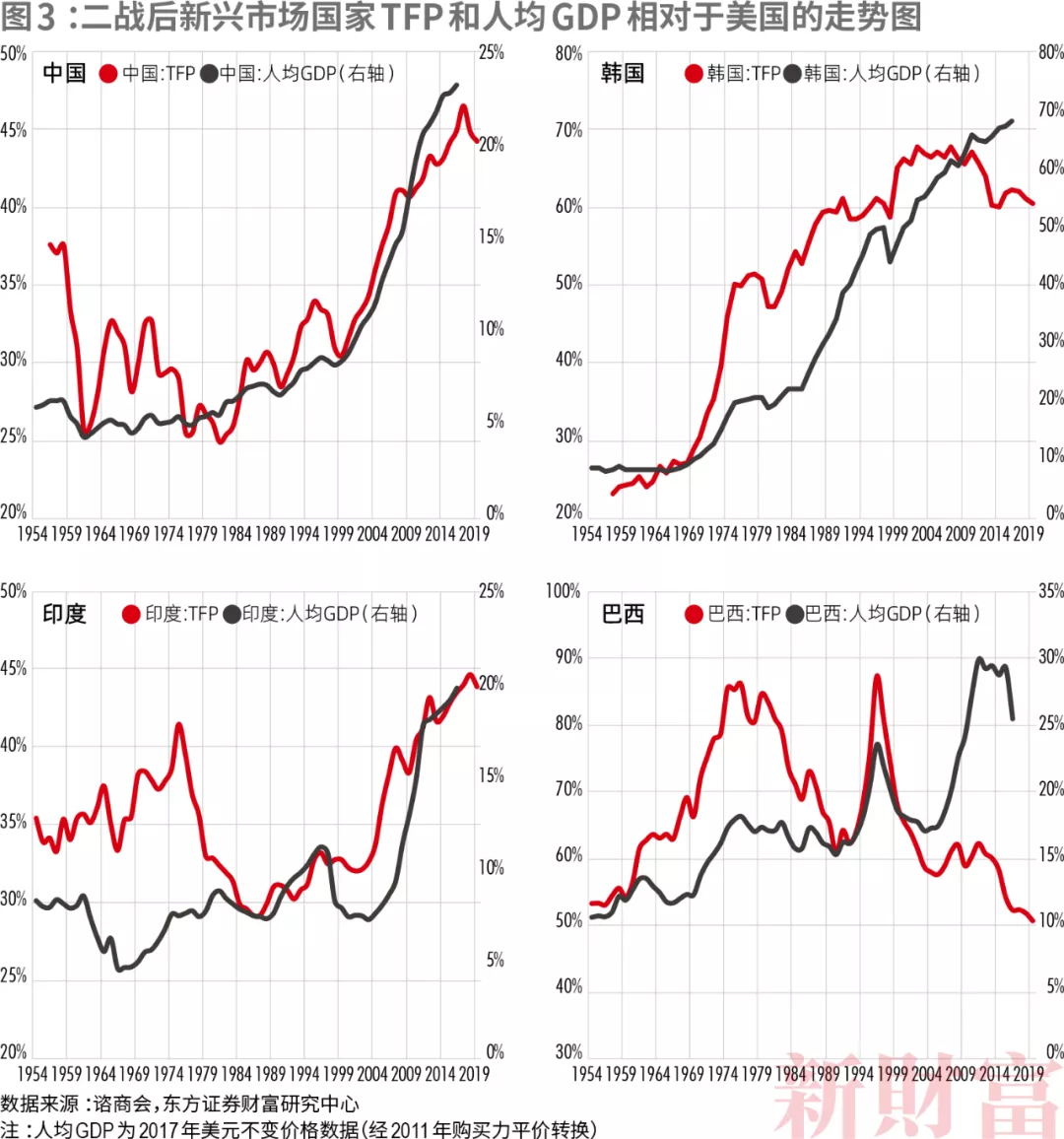

еҲҶеӣҪ家иҖҢиЁҖпјҢеҜ№жҜ”LPгҖҒTFPе’ҢдәәеқҮGDPзҡ„и¶ӢеҠҝеҸҜзҹҘпјҢдәәеқҮGDPеҗ‘жңҖеүҚжІҝеӣҪ家зҡ„收ж•ӣеҸ–еҶідәҺз”ҹдә§зҺҮзҡ„收ж•ӣпјҲеӣҫ2пјүгҖӮеҪ“然пјҢе®ғ们д№Ӣй—ҙ并йқһжҳҜдёҖдёҖеҜ№еә”зҡ„е…ізі»пјҢеӣ дёәеҪұе“ҚдәәеқҮGDPзҡ„еӣ зҙ дёҚд»…д»…жҳҜз”ҹдә§зҺҮгҖӮдәҢжҲҳеҗҺеҲ°20дё–зәӘ70гҖҒ80е№ҙд»ЈпјҢеҫ·еӣҪгҖҒжі•еӣҪе’Ңж—Ҙжң¬зҡ„дәәеқҮGDPдёҺз”ҹдә§зҺҮиө°еҠҝзҡ„еҘ‘еҗҲеәҰиҫғй«ҳгҖӮ20дё–зәӘ80е№ҙд»Јд»ҘеҗҺпјҢж—Ҙжң¬зҡ„дәәеқҮGDPиө°еҠҝдёҺTFPиө°еҠҝе®Ңе…ЁйҮҚеҗҲгҖӮзұ»дјјз»ҸйӘҢеңЁж–°е…ҙеёӮеңәеӣҪ家д№ҹжҲҗз«ӢпјҲеӣҫ3пјүгҖӮж— и®әжҳҜз»ҸжөҺиө·йЈһзӣёеҜ№иҫғж—©зҡ„йҹ©еӣҪпјҢиҝҳжҳҜзӣёеҜ№иҫғжҷҡзҡ„дёӯеӣҪе’ҢеҚ°еәҰпјҢдәәеқҮGDPзҡ„收ж•ӣпјҲжҲ–еҸ‘ж•ЈпјҢеҰӮе·ҙиҘҝе’ҢеўЁиҘҝе“ҘпјүеқҮдё»иҰҒз”ұз”ҹдә§зҺҮзҡ„收ж•ӣпјҲжҲ–еҸ‘ж•ЈпјүжқҘи§ЈйҮҠгҖӮ

еҲӣж–°еңЁе…Ёзҗғзҡ„жү©ж•ЈеҪўжҲҗдәҶдә§дёҡзҡ„вҖңйӣҒеһӢзҹ©йҳөвҖқпјҢиҝҷжҳҜдёҚеҗҢеӣҪ家з»ҸжөҺиө·йЈһзҡ„ж—¶зӮ№еҮәзҺ°й”ҷдҪҚе’ҢеҗҺеҸ‘еӣҪ家иғҪеӨҹеҝ«йҖҹиҝҪиө¶еҸ‘иҫҫеӣҪ家зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ пјҢд№ҹжҳҜдёҚеҗҢеӣҪ家иҝӣеҮәеҸЈе•Ҷе“Ғз»“жһ„е’Ңиҙёжҳ“收ж”ҜзҠ¶еҶөд№Ӣе·®ејӮзҡ„йҮҚиҰҒи§ЈйҮҠгҖӮиҮӘдё»еҲӣж–°пјҲе°Өе…¶жҳҜйҖҡз”ЁжҠҖжңҜпјүзҡ„йўҶеҜјиҖ…жү®жј”зқҖвҖңйўҶеӨҙйӣҒвҖқзҡ„и§’иүІпјҢеңЁдә§е“Ғз”ҹе‘Ҫе‘Ёжңҹзҡ„ж—©жңҹжҲҗдёәж–°жҠҖжңҜе’Ңж–°дә§е“Ғзҡ„еҮҖеҮәеҸЈеӣҪгҖӮиҙёжҳ“зҡ„иҝҮзЁӢд№ҹжҳҜеҲӣж–°еӨ–жәўзҡ„иҝҮзЁӢпјҢиҮӘдё»еҲӣж–°еӣҪжҖ»дјҡеҸ—еҲ°жқҘиҮӘе…¶д»–еӣҪ家зҡ„з«һдәүгҖӮиҝҷеҸҜиғҪдҝғдҪҝе…¶е°ҶйғЁеҲҶдә§дёҡй“ҫиҝҒеҫҖеҠіеҠЁеҠӣжҲҗжң¬иҫғдҪҺзҡ„еҸ‘еұ•дёӯеӣҪ家пјҢдёҖејҖе§ӢеҸҜиғҪеҸӘжҳҜйғЁеҲҶйӣ¶йғЁд»¶зҡ„з”ҹдә§зҺҜиҠӮпјҢйҡҸзқҖиһҚеҗҲзҡ„еҠ ж·ұпјҢеҗҺжңҹеҸҜиғҪдјҡжҳҜиЈ…й…ҚзҺҜиҠӮпјҢз”ҡиҮіжҳҜз ”еҸ‘е®һйӘҢе®ӨгҖӮеңЁиҝҷдёӘиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҗҺеҸ‘еӣҪ家е°ҶйҖҗжёҗжҺҢжҸЎж ёеҝғжҠҖжңҜпјҢдә§дёҡй“ҫд№ҹи¶ӢдәҺе®Ңе–„пјҢиҝӣиҖҢжҲҗдёәдә§е“Ғзҡ„еҮҖеҮәеҸЈеӣҪгҖӮжңҖе…ёеһӢзҡ„жЎҲдҫӢе°ұжҳҜиӢ№жһңдә§дёҡй“ҫеңЁдёӯеӣҪзҡ„еҸ‘еұ•гҖӮжңҖиҝ‘40еӨҡе№ҙпјҢзұ»дјјзҡ„жЎҲдҫӢдёҚиғңжһҡдёҫгҖӮ

дёӯеӣҪзҡ„з”ҹдә§зҺҮж°ҙе№ідёҺдё–з•ҢеҲӣж–°еүҚжІҝеӣҪ家д»ҚжңүдёҖе®ҡи·қзҰ»пјҢеҗҺеҸ‘дјҳеҠҝзҡ„жҪңеҠӣиҝҳжңүеҫ…жҢ–жҺҳгҖӮ2010е№ҙжқҘпјҢдёӯеӣҪз”ҹдә§зҺҮеўһйҖҹжҢҒз»ӯдёӢж»‘пјҢзӣ®еүҚе·Із»ҸйҷҚиҮіе®һйҷ…GDPеўһйҖҹд»ҘдёӢпјҢиҝҷжҳҫ然дјҡжӢ–зҙҜGDPеўһй•ҝпјҢж”ҫзј“еҗ‘еүҚжІҝеӣҪ家收ж•ӣзҡ„йҖҹеәҰгҖӮз”ұдәҺеңҹең°гҖҒдәәеҸЈгҖҒиө„жәҗе’Ңиө„жң¬зәҰжқҹеҸӘдјҡи¶ҠжқҘи¶Ҡзҙ§пјҢеҰӮдҪ•дёҖж–№йқўжҢ–жҺҳеҗҺеҸ‘дјҳеҠҝзҡ„жҪңеҠӣпјҢеҸҰдёҖж–№йқўеҸҲжҸҗеҚҮиҮӘдё»еҲӣж–°зҡ„иғҪеҠӣпјҢжҳҜдёӯеӣҪиғҪеҗҰжҲҗдёәй«ҳ收е…ҘеӣҪ家пјҢе®һзҺ°2035е№ҙиҝңжҷҜзӣ®ж Үе’ҢвҖңдёӨдёӘдёҖзҷҫе№ҙвҖқеҘӢж–—зӣ®ж Үзҡ„е…ій”®гҖӮ

|  з»ҸжөҺе…ЁзҗғеҢ–并жңӘеҸ‘з”ҹж №

з»ҸжөҺе…ЁзҗғеҢ–并жңӘеҸ‘з”ҹж № иҒ”еӮЁе®ЈеёғйҷҚжҒҜ25дёӘеҹәзӮ№

иҒ”еӮЁе®ЈеёғйҷҚжҒҜ25дёӘеҹәзӮ№ еӣӣеӯЈеәҰеүҚжңҹиӣӢд»·е…Ҳж¶ЁеҗҺ

еӣӣеӯЈеәҰеүҚжңҹиӣӢд»·е…Ҳж¶ЁеҗҺ еӨӘз©әж°ҙзЁ»жңүдәҶдёүд»ЈпјҢеӨ©

еӨӘз©әж°ҙзЁ»жңүдәҶдёүд»ЈпјҢеӨ© зҪ—еҝ—жҒ’зӯү:вҖңзү№жң—жҷ®2.0

зҪ—еҝ—жҒ’зӯү:вҖңзү№жң—жҷ®2.0 зҶҠеӣӯ:зү№жң—жҷ®еҶҚж¬ЎеҪ“йҖү

зҶҠеӣӯ:зү№жң—жҷ®еҶҚж¬ЎеҪ“йҖү жҲ‘еӣҪз»ҸжөҺжҲ–еҸ—зӣҠдәҺвҖңж¶Ҳ

жҲ‘еӣҪз»ҸжөҺжҲ–еҸ—зӣҠдәҺвҖңж¶Ҳ зІ®д»·жіўеҠЁеӨ§?з§ҚзІ®дёҚиөҡ

зІ®д»·жіўеҠЁеӨ§?з§ҚзІ®дёҚиөҡ иҸңзІ• еҚ•иҫ№жіўеҠЁе№…еәҰе°Ҷ

иҸңзІ• еҚ•иҫ№жіўеҠЁе№…еәҰе°Ҷ иҝһе№іпјҡзү№жң—жҷ®йҮҚж–°жү§ж”ҝ

иҝһе№іпјҡзү№жң—жҷ®йҮҚж–°жү§ж”ҝ дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺйў„жңҹпјҢж”№еҸҳ

дјҚжҲҲпјҡз»ҸжөҺйў„жңҹпјҢж”№еҸҳ зҶҠеӣӯпјҡе…ЁйқўеӨҚзӣҳеҸІдёҠ4

зҶҠеӣӯпјҡе…ЁйқўеӨҚзӣҳеҸІдёҠ4