马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

жқҺй№ҸпјҢз”·пјҢдёҙжІӮеӨ§еӯҰжІӮи’ҷеӯҰиҖ…гҖҒдј з»ҹж–ҮеҢ–дј жүҝдёҺеҲӣж–°еӣўйҳҹз ”з©¶е‘ҳпјҢдёҙжІӮеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝгҖӮе‘Ёеҝ е…ғпјҢз”·пјҢдёҙжІӮеӨ§еӯҰж–ҮеӯҰйҷўйҷўй•ҝгҖҒж•ҷжҺҲгҖӮ

йӯҸжҷӢж—¶жңҹпјҢеөҮеә·д»ҘйЈҺеәҰгҖҒжүҚеӯҰгҖҒеҫ·ж“Қзӯүиөўеҫ—ж— ж•°жӢҘи¶ёпјҢеҸҲеӣ иә«дёәжӣ№ж°ҸзҡҮеёқ姻дәІдё”жӢ’дёҺеҸёй©¬ж°ҸеҗҲдҪңиҖҢзҪ№еҸ—жқҖиә«д№ӢзҘёпјҢд»Өдәәжүји…•еҸ№жҒҜгҖӮд»–еңЁдё–ж—¶еҚіиў«и§ҶдёәеҒ¶еғҸпјҢдёҙеҲ‘д№Ӣж—Ҙд»ҚжңүдёүеҚғеӨӘеӯҰз”ҹдёәе…¶жұӮжғ…пјҢиҜ·д»ҘдёәеёҲпјҢеҗҺдё–жӣҙжңүж— ж•°ж–ҮдәәеҖҫж…•гҖҒд»ҝж•Ҳд»–зҡ„еҗҚеЈ«д№ӢйЈҺпјҢ并дҪҝе…¶жҲҗдёәж–ҮеӯҰгҖҒиүәжңҜзӯүеҲӣдҪңдёӯзҡ„йҮҚиҰҒйўҳжқҗгҖӮдәҺжҳҜеҺҶд»ЈеЈ«дәәзҡ„еөҮеә·жғ…з»“дҫҝжҲҗдёәдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„ж–ҮеҢ–зҺ°иұЎгҖӮиҝҷз§Қжғ…з»“ж»Ҙи§һдәҺдёӨжҷӢпјҢеҸҲиө“з»ӯдәҺеҲҳе®ӢгҖӮиҖҢеӣ ж—¶д»Јд№ӢеҸҳеұҖд»ҘеҸҠдёӘдәәд№Ӣйҷ…йҒҮпјҢеҲҳе®ӢеЈ«дәәеңЁеҜ№еөҮеә·зҡ„еҺҶеҸІи®°еҝҶдёҺж–ҮеӯҰжғіиұЎдёӯеҜ»жұӮи¶…и¶Ҡж—¶з©әзҡ„жғ…ж„ҹе…ұйёЈпјҢд»ҺиҖҢжҲҗдёәеөҮеә·жҺҘеҸ—еҸІдёҠзҡ„е…ій”®дёҖзҺҜгҖӮдёҖгҖҒеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„жўізҗҶ е…ідәҺеөҮеә·д№ӢдәӢиҝ№пјҢйҷҲеҜҝгҖҠдёүеӣҪеҝ—В·йӯҸд№ҰВ·зҺӢеҚ«дәҢеҲҳеӮ…дј гҖӢеҚіжңүиҪҪпјҢдә‘е…¶пјҡвҖңж–ҮиҫһеЈ®дёҪпјҢеҘҪиЁҖиҖҒгҖҒеә„пјҢиҖҢе°ҡеҘҮд»»дҫ гҖӮиҮіжҷҜе…ғдёӯпјҢеқҗдәӢиҜӣгҖӮвҖқиҖҢжҚ®иЈҙжқҫд№ӢжіЁжүҖеј•ж–ҮзҢ®пјҢеҸҜзҹҘеҲҳе®Ӣж—¶жңҹиҝҳеҸҜи§ҒгҖҠеөҮж°Ҹи°ұгҖӢгҖҠйӯҸжҷӢдё–иҜӯгҖӢпјҢеөҮе–ңгҖҠеөҮеә·дј гҖӢгҖҠеөҮеә·еҲ«дј гҖӢпјҢиҷһйў„гҖҠжҷӢд№ҰгҖӢпјҢеӯҷзӣӣгҖҠйӯҸж°ҸжҳҘз§ӢгҖӢгҖҠжҷӢйҳіз§ӢгҖӢзӯүгҖӮеҸҜзҹҘжӯӨж—¶жҳҜеөҮеә·дәӢиҝ№гҖҒдј и®°ж’°еҶҷжңҖдёәдё°еҜҢзҡ„йҮҚиҰҒж—¶жңҹгҖӮеҲҳе®Ӣд»ЈжҷӢиҖҢз«ӢпјҢж—¶дәәи·қеөҮеә·жүҖеңЁж—¶д»ЈжңӘиҝңпјҢжүҖзқ№ж–ҮзҢ®иҮӘ然еҸҜи§ӮпјҢеҸҜжғңеҰӮд»ҠеӨҡжңүж•ЈдҪҡгҖӮжүҖе№ёиҝҳжңүгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢеӨ§йҮҸ收йӣҶе…ідәҺеөҮеә·д»ҘеҸҠе…¶иҝҪж…•иҖ…иЁҖиЎҢзҡ„дәӢиҝ№пјҢиҖҢдёәжҲҝзҺ„йҫ„зӯүзј–зәӮгҖҠжҷӢд№ҰгҖӢжүҖеҖҹйүҙгҖӮиҖҢдҫқгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢиҝҷжң¬д№Ұзҡ„зј–зәӮиғҢжҷҜеҸҠзү№зӮ№пјҢеҸҜзҹҘеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„жўізҗҶгҖӮгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢжӯЈж–Үж¶үеҸҠеөҮеә·зҡ„дәӢиҝ№е…ұжңү30дҪҷжқЎпјҢе…¶дёӯвҖңеҫ·иЎҢвҖқвҖңйӣ…йҮҸвҖқвҖңиөҸиӘүвҖқвҖңе®№жӯўвҖқвҖңж –йҖёвҖқвҖңз®ҖеӮІвҖқеҗ„2жқЎпјҢвҖңиЁҖиҜӯвҖқвҖңе“Ғи—»вҖқеҗ„3жқЎпјҢвҖңж–ҮеӯҰвҖқ6жқЎпјҢвҖңж”ҝдәӢвҖқвҖңдјӨйҖқвҖқвҖңиҙӨеӘӣвҖқвҖңе·§иүәвҖқвҖңд»»иҜһвҖқвҖңжҺ’и°ғвҖқеҗ„1жқЎгҖӮиҝҷдәӣи®°иҪҪпјҢеӣҠжӢ¬дәҶеөҮеә·зҡ„еҗ„дёӘж–№йқўпјҢж¶үеҸҠд»–зҡ„еӨ–иІҢе®№жӯўгҖҒйҒ“еҫ·дҝ®е…»гҖҒж–ҮеӯҰжҲҗе°ұгҖҒдәӨжёёзҠ¶еҶөзӯүпјҢеҸҜд»ҘиҜҙжҳҜеөҮеә·дёҖз”ҹзҡ„дәәз”ҹзәҝзҙўпјҢд»ҺдёӯжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°дёҖдёӘе…үиҫүдјҹеІёзҡ„еҗҚеЈ«еҪўиұЎгҖӮдҫӢеҰӮд»–д»Ҙзү№з§Җд№Ӣе§ҝе®№гҖҒжҪҮжҙ’д№ӢйЈҺеәҰиөўеҫ—дј—дәәеҖҫж…•гҖӮгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯВ·е®№жӯўгҖӢйҮҢиҜҙеөҮеә·е…¶дәәжӣ°пјҡвҖңиә«й•ҝдёғе°әе…«еҜёпјҢйЈҺе§ҝзү№з§ҖгҖӮи§ҒиҖ…еҸ№жӣ°пјҡвҖҳиҗ§иҗ§иӮғиӮғпјҢзҲҪжң—жё…дёҫгҖӮвҖҷжҲ–дә‘пјҡвҖҳиӮғиӮғеҰӮжқҫдёӢйЈҺпјҢй«ҳиҖҢеҫҗеј•гҖӮвҖҷвҖқеҰӮжӯӨйЈҺеәҰпјҢиҮӘ然жӢҘи¶ёж— ж•°пјҢз”ҡиҮіеҘҪеҸӢд№ӢеҰ»д№ҹиў«е…¶жҠҳжңҚпјҡеұұе…¬дёҺеөҮгҖҒйҳ®дёҖйқўпјҢеҘ‘иӢҘйҮ‘е…°гҖӮеұұеҰ»йҹ©ж°ҸпјҢи§үе…¬дёҺдәҢдәәејӮдәҺеёёдәӨпјҢй—®е…¬гҖӮе…¬жӣ°пјҡвҖңжҲ‘еҪ“е№ҙеҸҜд»ҘдёәеҸӢиҖ…пјҢе”ҜжӯӨдәҢз”ҹиҖіпјҒвҖқеҰ»жӣ°пјҡвҖңиҙҹзҫҒд№ӢеҰ»дәҰдәІи§ӮзӢҗгҖҒиөөпјҢж„Ҹж¬ІзӘҘд№ӢпјҢеҸҜд№ҺпјҹвҖқд»–ж—ҘпјҢдәҢдәәжқҘпјҢеҰ»еҠқе…¬жӯўд№Ӣе®ҝпјҢе…·й…’иӮүгҖӮеӨңз©ҝеўүд»Ҙи§Ҷд№ӢпјҢиҫҫж—ҰеҝҳеҸҚгҖӮе…¬е…Ҙжӣ°пјҡвҖңдәҢдәәдҪ•еҰӮпјҹвҖқеҰ»жӣ°пјҡвҖңеҗӣжүҚиҮҙж®ҠдёҚеҰӮпјҢжӯЈеҪ“д»ҘиҜҶеәҰзӣёеҸӢиҖігҖӮвҖқе…¬жӣ°пјҡвҖңдјҠиҫҲдәҰеёёд»ҘжҲ‘еәҰдёәиғңгҖӮвҖқ еөҮеә·зҡ„дәәж јйӯ…еҠӣеҰӮжӯӨпјҒеөҮе–ңжӣҫиөһжӣ°пјҡвҖңж—·иҝҲдёҚзҫӨпјҢй«ҳдә®д»»жҖ§пјҢдёҚдҝ®еҗҚиӘүпјҢе®Ҫз®ҖжңүеӨ§йҮҸгҖӮвҖқвҖңй•ҝиҖҢеҘҪиҖҒгҖҒеә„д№ӢдёҡпјҢжҒ¬йқҷж— ж¬ІгҖӮжҖ§еҘҪжңҚйЈҹгҖӮвҖқвҖңе–„еұһж–Үи®әпјҢеј№зҗҙе’ҸиҜ—пјҢиҮӘи¶ідәҺжҖҖжҠұд№ӢдёӯгҖӮвҖқиұӘиҝҲйҡҸжҖ§гҖҒжҖЎз„¶иҮӘиӢҘзҡ„жҖ§ж јпјҢи®©е…¶иғҪеӨ–зү©дёҚжҢӮдәҺжҖҖпјҢе–ңжҖ’дёҚеҪўдәҺиүІгҖӮеҗҢдёәвҖңз«№жһ—дёғиҙӨвҖқзҡ„зҺӢжҲҺдёҚзҰҒж„ҹеҸ№пјҡвҖңдёҺеөҮеә·еұ…дәҢеҚҒе№ҙпјҢжңӘе°қи§Ғе…¶е–ңж„ д№ӢиүІгҖӮвҖқжүҖд»ҘеҚідҪҝйқўеҜ№з”ҹжӯ»пјҢеөҮеә·дәҰдёҚеҝ§дёҚжғ§пјҢеҸӘеҸ№жғңгҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢеҚіе°ҶжҲҗдёәдәәй—ҙз»қе“ҚпјҡеөҮдёӯж•ЈдёҙеҲ‘дёңеёӮпјҢзҘһж°”дёҚеҸҳгҖӮзҙўзҗҙеј№д№ӢпјҢеҘҸгҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢгҖӮжӣІз»Ҳжӣ°пјҡвҖңиўҒеӯқе°је°қиҜ·еӯҰжӯӨж•ЈпјҢеҗҫйқіеӣәдёҚдёҺпјҢе№ҝйҷөж•ЈдәҺд»Ҡз»қзҹЈпјҒвҖқеӨӘеӯҰз”ҹдёүеҚғдәәдёҠд№ҰпјҢиҜ·д»ҘдёәеёҲпјҢдёҚи®ёгҖӮж–ҮзҺӢдәҰеҜ»жӮ”з„үгҖӮ йӯҸжҷӢеЈ«дәәпјҢе…јж“…еӨҡжүҚпјҢеөҮеә·жӣҙжҳҜе…¶дёӯзҡ„дҪјдҪјиҖ…гҖӮвҖңжұүжҷӢй—ҙеҸІдј иҖғд№ӢпјҢеҪ“ж—¶еЈ«еӨ§еӨ«жңҖеёёд№ д№ӢиүәжңҜиҮіе°‘жңүйҹід№җпјҢд№Ұжі•еҸҠеӣҙжЈӢдёүиҖ…гҖӮвҖқеҰӮеөҮе–ңз§°еөҮеә·ж“…й•ҝеј№зҗҙгҖҒеҶҷиҜ—зӯүгҖӮеңЁеөҮеә·зңӢжқҘпјҢйҹід№җе’Ңж–ҮеӯҰж— з–‘жҳҜе…¶жҺ’йҒЈеҶ…еҝғиӢҰй—·зҡ„йҮҚиҰҒж–№ејҸпјҢе…¶гҖҠзҗҙиөӢгҖӢз§°пјҡвҖңдҪҷе°‘еҘҪйҹіеЈ°пјҢй•ҝиҖҢзҺ©д№ӢпјҢд»Ҙдёәзү©жңүзӣӣиЎ°пјҢиҖҢжӯӨж— еҸҳпјҢж»Ӣе‘іжңүеҺҢпјҢиҖҢжӯӨдёҚеҖҰпјҢеҸҜд»ҘеҜје…»зҘһж°”пјҢе®Је’Ңжғ…еҝ—пјҢеӨ„з©·зӢ¬иҖҢдёҚй—·иҖ…пјҢиҺ«иҝ‘дәҺйҹіеЈ°д№ҹгҖӮжҳҜж•…еӨҚд№ӢиҖҢдёҚи¶іпјҢеҲҷеҗҹе’Ҹд»ҘиӮҶеҝ—пјҢеҗҹе’Ҹд№ӢдёҚи¶іпјҢеҲҷеҜ„иЁҖд»Ҙе№ҝж„ҸгҖӮвҖқеөҮеә·д№Ұжі•жҲҗе°ұдәҰеҚҒеҲҶзӘҒеҮәгҖӮеј жҖҖз“ҳгҖҠд№Ұи®®гҖӢжӣҫеҲ—е–„иҚүд№ҰиҖ…е…«дәәпјҢеөҮеә·жҺ’第дәҢпјҢи¶іи§Ғе…¶еҜ№еөҮеә·д№Ұжі•иүәжңҜзҡ„и®ӨеҗҢгҖӮеөҮеә·еҚҡи§ҲиҜҘйҖҡгҖҒеӯҰиҜҶжёҠеҚҡпјҢж—ўжңүиүәжңҜзҡ„дҝ®е…»пјҢеҸҲжңүзҗҶи®әдёҠзҡ„й«ҳеәҰпјҢеҰӮе…¶гҖҠе…»з”ҹи®әгҖӢгҖҠзҗҙиөӢгҖӢгҖҠеЈ°ж— е“Җд№җи®әгҖӢпјҢдәҰжҳҜж–ҮеҖҹдәәжҳҫгҖҒдәәеҮӯж–ҮиҙөпјҢе…¶дёӯи§ӮзӮ№ж—¶ж—¶иў«дәәеҫҒеј•пјҢе…¶дәәд№ҹиў«е…¬и®ӨдёәеҪ“дё–еҗҚ家пјҡй’ҹдјҡж’°гҖҠеӣӣжң¬и®әгҖӢпјҢе§ӢжҜ•пјҢз”ҡж¬ІдҪҝеөҮе…¬дёҖи§ҒгҖӮзҪ®жҖҖдёӯпјҢж—ўе®ҡпјҢз•Ҹе…¶йҡҫпјҢжҖҖдёҚж•ўеҮәпјҢдәҺжҲ·еӨ–йҒҘжҺ·пјҢдҫҝеӣһжҖҘиө°гҖӮ жҲ–й—®йЎҫй•ҝеә·пјҡвҖңеҗӣгҖҠзӯқиөӢгҖӢдҪ•еҰӮеөҮеә·гҖҠзҗҙиөӢгҖӢпјҹвҖқйЎҫжӣ°пјҡвҖңдёҚиөҸиҖ…пјҢдҪңеҗҺеҮәзӣёйҒ—гҖӮж·ұиҜҶиҖ…пјҢдәҰд»Ҙй«ҳеҘҮи§ҒиҙөгҖӮвҖқ и®ёзҺ„еәҰиЁҖпјҡвҖңгҖҠзҗҙиөӢгҖӢжүҖи°“вҖҳйқһиҮізІҫиҖ…пјҢдёҚиғҪдёҺд№ӢжһҗзҗҶвҖҷгҖӮеҲҳе°№е…¶дәәпјӣвҖҳйқһжёҠйқҷиҖ…пјҢдёҚиғҪдёҺд№Ӣй—ІжӯўвҖҷпјҢз®Җж–Үе…¶дәәгҖӮвҖқ еөҮеә·д»Ҙ其家世гҖҒжүҚжғ…гҖҒжғ…ж“Қиөўеҫ—дё–дәәе°Ҡ敬гҖӮе…¶еҝ еӯқдёӨе…ЁпјҢдёҚд»ҘеҗҚеҲ©иҗҰжҖҖпјҢд»»жҖ§иҮӘ然гҖӮе…¶и®ҝеұұжёёж°ҙгҖҒеј№зҗҙе’ҸиҜ—пјҢдёҺдёҖдј—еҘҪеҸӢеҫңеҫүдәҺз«№жһ—д№Ӣй—ҙпјҢдёҚеҝ§дёҚжғ§гҖӮжүҖд»ҘвҖңеұұе…¬е°ҶеҺ»йҖүжӣ№пјҢж¬ІдёҫеөҮеә·пјӣеә·дёҺд№Ұе‘Ҡз»қвҖқгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢеңЁгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢдёҖд№Ұзҡ„и®°иҪҪдёӯпјҢеөҮеә·жҲҗдёәдёҖдёӘиҜ—ж„Ҹзҡ„ж –еұ…зҡ„зҘһд»ҷиҲ¬дәәзү©пјҢиҝҷеҜ№еҗҢж ·иҝҪжұӮзҗҶжғідәәз”ҹзҡ„дёӯеӣҪдј з»ҹеЈ«дәәжқҘи®ІпјҢеҝ…然жңүзқҖеҲ«ж ·зҡ„еҗёеј•еҠӣгҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁдёңжҷӢж—¶жңҹпјҢеөҮеә·жӣҙжҳҜеҸ—еҲ°дәҶзҺӢеҜјгҖҒи°ўе®үзҡ„й«ҳеәҰиөһжү¬гҖӮиҖҢд»–зҡ„дёҖдәӣиЎҢдёәжӣҙжҳҜжҲҗдёәеЈ«дәәиЎҢдёәзҡ„еҮҶеҲҷпјҢеҰӮгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯВ·е“Ғи—»гҖӢиҪҪпјҡвҖңи°ўйҒҸиҜёдәәе…ұйҒ“з«№жһ—дјҳеҠЈпјҢи°ўе…¬жӣ°пјҡвҖҳе…ҲиҫҲеҲқдёҚиҮ§иҙ¬дёғиҙӨгҖӮвҖҷвҖқдёҚиҮ§иҙ¬дёғиҙӨпјҢж—ўжҳҜеҜ№з«№жһ—дёғиҙӨдёҚиЁҖиҮӘжҳҺзҡ„жҺЁеҙҮпјҢд№ҹжҳҜеҜ№д»–们еҫ·иЎҢйӣ…йҮҸзҡ„ж•Ҳд»ҝгҖӮеҸҲеҰӮгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯВ·еҫ·иЎҢгҖӢдёӯи®°иҪҪпјҢж®·иҚҶе·һиў«жЎ“зҙ еҮ»иҙҘеҗҺпјҢе’Ёи®®зҪ—дјҒз”ҹжӢ’з»қи°ўзҪӘжұӮз”ҹпјҢе…¶еңЁеҲ‘еңәиЁҖпјҡвҖңжҳ”жҷӢж–ҮзҺӢжқҖеөҮеә·пјҢиҖҢеөҮз»ҚдёәжҷӢеҝ иҮЈгҖӮд»Һе…¬д№һдёҖејҹд»Ҙе…»иҖҒжҜҚгҖӮвҖқиҖҢвҖңжЎ“дәҰеҰӮиЁҖе®Ҙд№ӢвҖқгҖӮиҝҷжҳҜеҖҹеөҮеә·дәӢд»Ҙе…ЁеӯқйҒ“гҖӮеҜ№жӯӨдҪҷеҳүй”Ўе…Ҳз”ҹиҜ„жӣ°пјҡвҖңеңЁжңүжҷӢеЈ«еӨ§еӨ«й—ҙпјҢдёҚ愧жңқйҳід№ӢйёЈеҮӨгҖӮиҖҢдёҙз»ҲдёҚе…ҚйҖҠиҜҚд№һжҖңиҖ…пјҢеҫ’д»ҘжңүиҖҒжҜҚж•…д№ҹгҖӮеҝ еӯқд№ӢйҒ“пјҢдәҺж–ҜдёӨе…ЁгҖӮвҖқжңүж„ҸжҖқзҡ„жҳҜпјҢдҪҷеҳүй”Ўе…Ҳз”ҹдәҰжӣҫд»ҘвҖңдәәдёӯеҚ§йҫҷвҖқиҜ„д»·еөҮеә·пјҢи®Өдёәе…¶еӣ еҝ дәҺйӯҸе®ӨиҖҢжӯ»йқһе…¶зҪӘпјҢжҳҜз«№жһ—дёғиҙӨдёӯе“ҒжҖ§жңҖдјҳд№ӢдәәгҖӮзҪ—дјҒз”ҹд№Ӣеҝ еӯқдјјд№ӢпјҢж•…дәҰеҫ—жһҒй«ҳиҜ„д»·гҖӮиҖҢеөҮеә·еңЁж—¶дәәеҝғдёӯд№Ӣең°дҪҚиҮӘеҸҜзҹҘзҹЈпјҒгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢзҡ„зј–зәӮиҜҡеҰӮйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹжүҖиЁҖпјҡвҖңгҖҠе®Ӣд№ҰгҖӢиЁҖд№үеәҶжүҚиҜҚдёҚеӨҡпјҢиҖҢжӢӣиҒҡж–ҮеӯҰд№ӢеЈ«пјҢиҝңиҝ‘еҝ…иҮіпјҢеҲҷиҜёд№ҰжҲ–жҲҗдәҺдј—жүӢпјҢжңӘеҸҜзҹҘд№ҹгҖӮвҖқз”ұжӯӨеҸҜзҹҘжӯӨеә”дёәеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеңЁж–ҮеҢ–ж–№йқўзҡ„дёҖ件зӣӣдәӢгҖӮдёҖиҲ¬иҖҢиЁҖпјҢж— и®әжҳҜи®°иЁҖиҝҳжҳҜи®°дәӢпјҢзј–иҖ…зҡ„жҖқжғіеҖҫеҗ‘гҖҒи®ӨзҹҘжҖҒеәҰзӯүпјҢзҡҶеҸҜйҖҡиҝҮе…¶зј–иҫ‘жҖқжғігҖҒзј–иҫ‘дҪ“дҫӢд»ҘеҸҠеҜ№дәӢдҫӢзҡ„йҖүжӢ©дёҺиҜ„д»·дҪ“зҺ°еҮәжқҘгҖӮиҝҷдёӘдј з»ҹеңЁеҺҶд»ЈеҸІд№ҰдёӯеқҮжңүжҳҺжҳҫзҡ„дј жүҝи„үз»ңпјҢеңЁгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢдёҖд№ҰдёӯдәҰеҫ—еҲ°еҫҲеҘҪзҡ„еҸҚжҳ гҖӮд»ҺдҪ“дҫӢдёҠзңӢпјҢе…¶з«Ӣзұ»ж Үзӣ®вҖңеҪ’ж №з»“еә•иҝҳжҳҜз”ұиҝҷдёӘж—¶д»Јзҡ„ж”ҝжІ»гҖҒж–ҮеҢ–гҖҒеӯҰжңҜйЈҺж°”е’ҢеЈ«дәәзІҫзҘһжүҖеҶіе®ҡзҡ„вҖқгҖӮеҰӮе…¶дёҠдёӯдёӢ3еҚ·е…ұеҲҶ36й—Ёзҡ„еҲҶзұ»е’Ңи®ҫзҪ®дёҺдәәзү©е“ҒиҜ„д№ӢйЈҺе…ізі»еҜҶеҲҮпјӣеҶҚе°ұе…·дҪ“й—Ёзұ»жқҘзңӢпјҢе…¶дёҠеҚ·йҰ–еҲ—4й—ЁвҖңеҫ·иЎҢвҖқвҖңиЁҖиҜӯвҖқвҖңж”ҝдәӢвҖқвҖңж–ҮеӯҰвҖқпјҢд№ғжҳҜеӯ”й—Ёеӣӣ科пјҢиҝҷдёҺеҲҳе®Ӣж—¶жңҹе„’еӯҰзҡ„еӨҚе…ҙдёҚж— е…ізі»гҖӮеҠ д№ӢдёӯеҚ·9й—ЁеҰӮвҖңж–№жӯЈвҖқвҖңйӣ…йҮҸвҖқвҖңиҜҶйүҙвҖқвҖңе“Ғи—»вҖқвҖң规з®ҙвҖқпјҢдёӢеҚ·23й—ЁеҰӮвҖңе®№жӯўвҖқвҖңиҮӘж–°вҖқвҖңиҙӨеӘӣвҖқвҖңд»»иҜһвҖқвҖңз®ҖеӮІвҖқзӯүеҲ—зӣ®зј–иҫ‘ж–ҮзҢ®зҡ„ж–№ејҸпјҢжҳҺжҳҫеҸҚжҳ еҮәзј–иҖ…зҡ„иӨ’иҙ¬иҜ„еҲӨд№Ӣж„ҸгҖӮиҖҢд»ҺгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢеҜ№еөҮеә·дәӢиҝ№зҡ„收еҪ•жқҘзңӢпјҢдёҠеҚ·еҚ 12жқЎпјҢдёӯеҚ·еҚ 7жқЎпјӣдёӢеҚ·дёӯе…¶дәӢдҫӢд№ҹдё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁвҖңе®№жӯўвҖқвҖңиҙӨеӘӣвҖқвҖңдјӨйҖқвҖқвҖңж –йҖёвҖқзӯүиӨ’жү¬д№Ӣж„ҸжҳҺжҳҫзҡ„й—Ёзұ»дёӯпјҢе…ұи®Ў7жқЎгҖӮдҪҷдёӢвҖңд»»иҜһвҖқвҖңз®ҖеӮІвҖқвҖңжҺ’и°ғвҖқзӯүе…ұи®Ў4жқЎпјҢе…¶дёӯеҸӘжңүвҖңз®ҖеӮІвҖқдёӯ1жқЎзі»еөҮеә·жүҖдёәпјҢеҚіе…¶ж…ўеҫ…й’ҹдјҡдёҖдәӢгҖӮй’ҹеЈ«еӯЈзІҫжңүжүҚзҗҶпјҢе…ҲдёҚиҜҶеөҮеә·гҖӮй’ҹиҰҒдәҺж—¶иҙӨдҝҠд№ӢеЈ«пјҢдҝұеҫҖеҜ»еә·гҖӮеә·ж–№еӨ§ж ‘дёӢй”»пјҢеҗ‘еӯҗжңҹдёәдҪҗйј“жҺ’гҖӮеә·жү¬ж§ҢдёҚиҫҚпјҢеӮҚиӢҘж— дәәпјҢ移时дёҚдәӨдёҖиЁҖгҖӮй’ҹиө·еҺ»пјҢеә·жӣ°пјҡвҖңдҪ•жүҖй—»иҖҢжқҘпјҹдҪ•жүҖи§ҒиҖҢеҺ»пјҹвҖқй’ҹжӣ°пјҡвҖңй—»жүҖй—»иҖҢжқҘпјҢи§ҒжүҖи§ҒиҖҢеҺ»гҖӮвҖқ е…¶е®һиЎЁзҺ°еҮәзҡ„д№ҹжҳҜеөҮеә·зҡ„жӢӣзҘёд№Ӣз”ұгҖӮ然иҖҢзҺҮжҖ§д№ӢиЎҢдёәеҰӮйҳ®зұҚд№Ӣжё…зҷҪзңјпјҢд№ҹйўҮеҗҲеҪ“ж—¶еҗҚеЈ«зҡ„еҒҡжҙҫгҖӮжүҖд»ҘпјҢеөҮеә·еңЁгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢдёӯзҡ„еҪўиұЎжҳҜйқһеёёжӯЈйқўзҡ„пјҢдёәеҗҚеЈ«йЈҺиҢғзҡ„зҗҶжғід»ЈиЎЁгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙпјҢгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢзҡ„зј–зәӮдҪҝеҫ—еөҮеә·зҡ„еҪўиұЎеңЁеҲҳе®Ӣж—¶жңҹжӣҙеҠ йІңжҳҺз”ҹеҠЁгҖӮд»ҺгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢдёҖд№ҰдёӯпјҢжҲ‘们д№ҹеҸҜзңӢеҲ°еЈ«дәәзҡ„еөҮеә·жғ…з»“иҮӘжҷӢд»ЈиҖҢжқҘиүҜе·Іжңүд№ӢгҖӮеҜ№жӯӨеҫҗе…¬жҢҒе…Ҳз”ҹжӣҫжҢҮеҮәпјҡвҖңеөҮеә·еӨ©жүҚеҚ“еҮәпјҢвҖҳйЈҺе§ҝжё…з§ҖпјҢй«ҳзҲҪд»»зңҹвҖҷпјҢеҸҲзӢ¬з«Ӣзү№иЎҢпјҢе…¶йЈҺйҮҮйӯ…еҠӣпјҢе®һжұүжң«д»ҘжқҘиҜёеҗҚеЈ«жүҖйҡҫдјҰжҜ”гҖӮеҠ д№Ӣе…¶жӮІеү§з»“еұҖпјҢжӣҙеўһж·»дәәд»¬ж— йҷҗжҷҜд»°еҗҢжғ…пјҢйҒӮжҲҗдёәиҜёеӨҡеЈ«еӯҗеҢ…жӢ¬й—әйҳҒдёӯдәәзҡ„еҒ¶еғҸејҸдәәзү©гҖӮвҖқвҖңеҲ°дәҶдёӨжҷӢд№ӢеҗҺпјҢиҷҪ然еҸҷиҜҙгҖҒйўҳе’ҸеөҮеә·иҖ…д»ЈдёҚд№ҸдәәпјҢдҪҶеӣ вҖҳжң¬жңқвҖҷдәӢ件已з»ҸеҸҳдёәеҺҶеҸІдәӢ件пјҢж”ҝжІ»еҝҢйҒҝеҸҲе·Іе®Ңе…ЁдёҚеӯҳеңЁпјҢжүҖд»ҘвҖҳеөҮеә·жғ…з»“вҖҷеҸҚиҖҢйҖҗжёҗеҶ·еҚҙж·Ўи–„пјҢеҶҚж— дёӨжҷӢдәәеЈ«жүҖиЎЁзҺ°еҮәзҡ„йӮЈз§ҚжҝҖжғ…дәҶгҖӮд»ҺиҝҷдёӘж„Ҹд№үдёҠиҜҙпјҢвҖҳеөҮеә·жғ…з»“вҖҷе®һдёәдёӨжҷӢж—¶жңҹзү№ж®Ҡж–ҮеҢ–еҝғзҗҶзҺ°иұЎгҖӮвҖқеҫҗе…Ҳз”ҹеҜ№дәҺеөҮеә·йӯ…еҠӣзҡ„жҖ»з»“笔иҖ…ж·ұиЎЁиөһеҗҢгҖӮиҖҢж— и®әжҳҜиЁҖиҜӯдәӨйҷ…иҝҳжҳҜиҜ—ж–ҮеҲӣдҪңпјҢзЎ®е®һжҳҜдәӨжөҒеҗ„ж–№еңЁдёҖе®ҡзҡ„зӨҫдјҡж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӯиҝӣиЎҢзҡ„дёҖйЎ№зӨҫдјҡжҙ»еҠЁпјҢиҮӘ然еҸ—зӨҫдјҡж”ҝжІ»иҜӯеўғзҡ„еҪұе“ҚгҖӮжүҖд»ҘпјҢеөҮеә·зҡ„иЎҢдёәпјҢеңЁиҝҪжұӮеҗҚеЈ«йЈҺеәҰзҡ„дёӨжҷӢж—¶жңҹпјҢд№ҹзҡ„зЎ®жӣҙиғҪеј•иө·е…¶жӢҘи¶ёе…ұйёЈгҖӮеҠ д№ӢеңЁвҖңзҺӢдёҺ马пјҢе…ұеӨ©дёӢвҖқзҡ„ж—¶д»ЈпјҢеҜ№еөҮеә·зҡ„еҗҢжғ…д№ҹжңүдәҶеҜ№иҘҝжҷӢж—¶жңҹеҸёй©¬ж°ҸвҖңиҜӣеӨ·еҗҚж—ҸвҖқзҡ„дёҖз§ҚеҸҚжӢЁгҖӮд»ҺиҝҷдёӘи§’еәҰжқҘи®ІпјҢдёӨжҷӢж—¶жңҹеҜ№еөҮеә·зҡ„иҝҪж…•зҡ„зЎ®жҳҜжңүзү№ж®Ҡзҡ„ж–ҮеҢ–еҝғзҗҶиғҢжҷҜгҖӮдҪҶжҳҜд№ҹжӯЈз”ұдәҺдёӨжҷӢеЈ«дәәзҡ„жҺЁеҠЁпјҢеөҮеә·дҫҝе…·жңүдәҶз¬ҰеҸ·еҢ–ж„Ҹд№үгҖӮиҝҷжҳҜеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎжўізҗҶзҡ„еҲқиЎ·гҖӮжӯЈжҳҜз”ұжӯӨејҖе§ӢпјҢеҺҶд»ЈеЈ«дәәжҺҘеҸ—зҡ„д№ҹдёҚд»…д»…жҳҜз«№жһ—еҗҚеЈ«еөҮеә·пјҢжӣҙжҳҜеңЁдҪ“йӘҢдёҖз§Қдәәж јгҖҒз”ҹжҙ»ж–№ејҸе’Ңдәәз”ҹжҖҒеәҰгҖӮеҗҢж—¶пјҢ他们жҳҜеңЁжҺҘеҸ—еөҮеә·еҪўиұЎзҡ„еҹәзЎҖдёҠиҝӣиЎҢиҮӘжҲ‘дҪ“и®ӨдёҺи§ЈиҜ»пјҢиҝӣиҖҢеңЁдёҺеөҮеә·зҡ„еҗҢжғ…е…ұжҢҜдёӯе®һзҺ°дёӘдҪ“зІҫзҘһдёҠзҡ„и¶…и¶ҠгҖӮдәҺжҳҜеҺҶд»ЈеЈ«дәәеңЁеҗ„иҮӘзҡ„еҺҶеҸІй•ҝжІідёӯпјҢйҖҡиҝҮдёҚеҗҢзҡ„иүәжңҜе‘ҲзҺ°ж–№ејҸпјҢдёҚж–ӯең°з»ҷиҮӘе·ұзҡ„и®ӨзҹҘеўһеҠ ж–°зҡ„еҶ…ж¶өпјҢд»ҺиҖҢи®©еөҮеә·еҪўиұЎжӣҙе…·ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·ж„Ҹд№үгҖӮдәҢгҖҒеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·ж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„жҺҘеҸ— еөҮеә·дәәж јзҡ„йӯ…еҠӣпјҢд№ҹдҝғиҝӣдәҶеЈ«дәәеҜ№е…¶ж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзҡ„иҝҪжҚ§гҖӮеҰӮиЈҙжқҫд№ӢжіЁгҖҠдёүеӣҪеҝ—гҖӢеј•гҖҠйӯҸж°ҸжҳҘз§ӢгҖӢз§°пјҡвҖңеә·жүҖи‘—иҜёж–Үи®әе…ӯдёғдёҮиЁҖпјҢзҡҶдёәдё–жүҖзҺ©е’ҸгҖӮвҖқи¶іи§Ғе…¶еҲӣдҪңж·ұе…ҘдәәеҝғгҖӮиҖҢеҸҲжҚ®гҖҠйӯҸд№ҰВ·йӮҙеҺҹдј гҖӢжіЁжүҖеј•гҖҠеҶҖе·һи®°гҖӢзӯүж–ҮзҢ®иҖғиҜҒд»ҘеҸҠеөҮеә·ж–ҮеӯҰдј ж’ӯеҸІзҡ„жўізҗҶпјҢеҸҜзҹҘе…¶иҜ—ж–ҮвҖңиҮіиҝҹеҲ°иҘҝжҷӢж—¶жңҹе·Із»Ҹз»“йӣҶпјҢд№ҰеҗҚгҖҠеөҮеә·йӣҶгҖӢвҖқгҖӮдёңжҷӢзҺӢеҜјеҜ№еөҮеә·гҖҠе…»з”ҹи®әгҖӢгҖҠеЈ°ж— е“Җд№җи®әгҖӢзӯүж–ҮдәҰжһҒдёәжҝҖиөҸгҖӮеҸҲеҰӮеөҮеә·гҖҠе…„з§ҖжүҚе…¬з©Ҷе…ҘеҶӣиө иҜ—еҚҒд№қйҰ–гҖӢпјҲе…¶еҚҒдә”пјүпјҡвҖңзӣ®йҖҒеҪ’йёҝпјҢжүӢжҢҘдә”ејҰгҖӮдҝҜд»°иҮӘеҫ—пјҢжёёеҝғеӨӘзҺ„гҖӮвҖқиҜ—еўғжӮ иҝңж—·ж”ҫпјҢйЈҳ然иҮӘеҫ—дёӯжһҒеҜҢиҜ—жғ…з”»ж„Ҹзҡ„жөӘжј«е’ҢиҮӘжҙҪгҖӮе°Өе…¶жҳҜвҖңзӣ®йҖҒеҪ’йёҝпјҢжүӢжҢҘдә”ејҰвҖқдёӨеҸҘиў«е№ҝдёәдј йўӮпјҢд№ғиҮіжҲҗдёәеҜ№еөҮеә·жң¬дәәжһҒдёәз»Ҹе…ёзҡ„еҪўиұЎеҶҷз…§пјҢд»ӨдәәеҸ№жңҚгҖӮдәҺжҳҜиҝҷдәӣдҪңе“ҒеңЁжҖқжғідёҠе’ҢиүәжңҜдёҠйғҪе…·жңүдәҶи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„з»Ҹе…ёд»·еҖјпјҢи¶ід»ҘеһӮиҢғеҗҺжҳҶгҖӮеҲҳе®Ӣж—¶жңҹпјҢеөҮеә·зҡ„и‘—иҝ°дәҰдёәж–Үдәәе№ҝжіӣжҺҘеҸ—пјҢе°Өе…¶жҳҜе…¶з»Ҹе…ёеҗҚзҜҮзҡ„еҲӣдҪңдё»йўҳгҖҒж–Үз« жһ„жҖқгҖҒйҒЈиҜҚз”ЁиҜӯгҖҒиүәжңҜжүӢжі•зӯүж·ұеҲ»еҪұе“ҚдәҶеҪ“ж—¶зҡ„ж–ҮдәәеҲӣдҪңгҖӮеҰӮе…¶гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢпјҢеөҮе–ңз§°еөҮеә·пјҡвҖңж’°еҪ•дёҠеҸӨд»ҘжқҘеңЈиҙӨгҖҒйҡҗйҖёгҖҒйҒҒеҝғгҖҒйҒ—еҗҚиҖ…пјҢйӣҶдёәдј иөһпјҢиҮӘж··жІҢиҮідәҺз®Ўе®ҒпјҢеҮЎзҷҫдёҖеҚҒжңүд№қдәәпјҢзӣ–жұӮд№ӢдәҺе®Үе®ҷд№ӢеҶ…пјҢиҖҢеҸ‘д№Ӣд№ҺеҚғиҪҪд№ӢеӨ–иҖ…зҹЈгҖӮж•…дё–дәәиҺ«еҫ—иҖҢеҗҚз„үгҖӮвҖқеөҮеә·иөһйўӮйҡҗйҖёд№ӢеЈ«зӯүпјҢжүҖд»ҘвҖңжө”йҳідёүйҡҗвҖқд№ӢдёҖзҡ„е‘Ёз»ӯд№Ӣжӣҫз»Ҹдёәе…¶дҪңжіЁпјҢеҺҹеӣ жҳҜд»–и®ӨдёәеөҮеә·гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢвҖңеҫ—еҮәеӨ„д№ӢзҫҺвҖқпјҢд»ҺиҖҢиғҪеӨҹеңЁиҝҷдәӣдәәзү©иә«дёҠиҺ·еҫ—жғ…ж„ҹдёҠзҡ„е…ұйёЈгҖӮеҲҳд№үеәҶгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢдәҰжңүе…ідәҺе…¶и®°иҪҪпјҡвҖңзҺӢеӯҗзҢ·гҖҒеӯҗ敬兄ејҹе…ұиөҸгҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢдәәеҸҠгҖҠиөһгҖӢгҖӮеӯҗ敬иөҸдә•дё№й«ҳжҙҒпјҢеӯҗзҢ·дә‘пјҡвҖҳжңӘиӢҘй•ҝеҚҝж…ўдё–гҖӮвҖҷвҖқеөҮеә·гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢд№ӢгҖҠеҸёй©¬зӣёеҰӮгҖӢе’ҢгҖҠдә•дё№гҖӢдёӨзҜҮеҲҶеҲ«жңүвҖңй•ҝеҚҝж…ўдё–пјҢи¶ҠзӨјиҮӘж”ҫвҖқе’ҢвҖңдә•дё№й«ҳжҙҒпјҢдёҚж…•иҚЈиҙөгҖӮжҠ—иҠӮдә”зҺӢпјҢдёҚдәӨйқһзұ»вҖқд№ӢиҜ„иҜӯгҖӮеҜ№жӯӨеҲҳеӯқж ҮжіЁз§°дәҢзҺӢжүҖжҝҖиөҸд№Ӣдәәзү©еҸҠиөһиҜӯеҮәиҮӘеөҮеә·гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢгҖӮиҖҢиўҒзІІпјҢеҸІз§°е…¶пјҡвҖңжё…ж•ҙжңүйЈҺж“ҚпјҢиҮӘйҒҮз”ҡеҺҡпјҢеёёи‘—гҖҠеҰҷеҫ·е…Ҳз”ҹдј гҖӢд»Ҙз»ӯеөҮеә·гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢд»ҘиҮӘеҶөгҖӮвҖқе…¶ж–Үд»Һжһ„жҖқеҲ°дё»ж—ЁиЎЁиҫҫпјҢдёҺеөҮеә·гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢеҶҷжі•зӣёд»ҝгҖӮе°ұеөҮеә·гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢзҡ„еҶҷжі•жқҘи®ІпјҢ其继жүҝеҸІдј жүӢжі•пјҢеҸҲеҫҖеҫҖеҖҹз”ЁеҜ“иЁҖеҸҷдәӢгҖӮеҜ№жӯӨеҲҳзҹҘеҮ з§°пјҡвҖңеә„е‘Ёи‘—д№ҰпјҢд»ҘеҜ“иЁҖдёәдё»пјӣеөҮеә·иҝ°гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢпјҢеӨҡеј•е…¶иҷҡиҫһгҖӮиҮіиӢҘзҘһжңүж··жІҢпјҢзј–иҜёйҰ–еҪ•гҖӮиӢҹд»ҘжӯӨдёәе®һпјҢеҲҷе…¶жөҒз”ҡеӨҡгҖӮвҖқеҲҳзҹҘеҮ д»ҺеҸІдј еҸҷдәӢзҡ„и§’еәҰжү№иҜ„еөҮеә·гҖҠй«ҳеЈ«дј гҖӢзҡ„жүҖи°“еј•д№Ұд№ӢиҜҜгҖӮдҪҶд»Һж–ҮеӯҰдҪңе“ҒеҲӣдҪңзҡ„и§’еәҰжқҘи®ІпјҢе…¶дҪңдёәиүәжңҜжүӢжі•дјје№¶ж— дёҚеҪ“д№ӢеӨ„гҖӮе°ұе…·дҪ“еҲӣдҪңжЁЎејҸиҖҢиЁҖпјҢеөҮеә·гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢе…Ҳд»Ӣз»Қдәәзү©еҮәеӨ„пјҢеҶҚйҖүеҸ–е…ёеһӢдәӢиҝ№пјҢжңҖеҗҺеҜ№дәәзү©жҖ»з»“иҜ„д»·гҖӮеҶҚзңӢгҖҠеҰҷеҫ·е…Ҳз”ҹдј гҖӢпјҢе…¶ејҖеӨҙз§°пјҡвҖңжңүеҰҷеҫ·е…Ҳз”ҹпјҢйҷҲеӣҪдәәд№ҹгҖӮж°”еҝ—жёҠиҷҡпјҢе§ҝзҘһжё…жҳ пјҢжҖ§еӯқеұҘйЎәпјҢж –еҶІдёҡз®ҖпјҢжңүиҲңд№ӢйҒ—йЈҺгҖӮвҖқе…ҘзҜҮдҫҝд»Ӣз»Қдәәзү©пјҢжҸҸеҶҷе…¶жҖ§ж јзү№зӮ№зӯүгҖӮ然еҗҺд»ҘвҖңзӢӮжіүвҖқзҡ„еҜ“иЁҖжқҘиҝӣдёҖжӯҘиЎЁзҺ°е…¶дёҚдёәдәәзҹҘгҖҒдј—дәәзҡҶйҶүжҲ‘зӢ¬йҶ’зҡ„ж— еҘҲпјҢиҝҷдёҺеөҮеә·дәҰеҸҜеҗҢйў‘е…ұжҢҜгҖӮиҮідәҺе…¶иҮӘз§°вҖңжҖ§з–ҸжҮ’пјҢж— жүҖиҗҘе°ҡвҖқпјҢдёҺеөҮеә·иҮӘз§°вҖңжҖ§еӨҚз–ҸжҮ’вҖқжң¬ж— дәҢиҮҙгҖӮж–Үз« жңҖеҗҺзӮ№жҳҺд»–дёәдҪ•иҰҒж”№еҗҚпјҢе®һйҷ…дёҠд№ҹжҳҜеҜ№иҮӘе·ұе“ҒжҖ§иҝҪжұӮзҡ„дёҖз§ҚжҖ»з»“гҖӮе…¶д»–дҪңе“ҒпјҢеҰӮиўҒж·‘жңүгҖҠзңҹйҡҗдј гҖӢпјҢдё»йўҳдәҰзұ»гҖҠеңЈиҙӨй«ҳеЈ«дј иөһгҖӢгҖӮеҸҲеҰӮеөҮеә·жңүгҖҠзҗҙиөһгҖӢз§°пјҡвҖңз©Ҷз©ҶйҮҚеҚҺпјҢи®°д»Ҙдә”ејҰгҖӮвҖқи°ўжғ иҝһгҖҠзҗҙиөһгҖӢдәҰдә‘пјҡвҖңйҮҚеҚҺиҪҪжҢҘпјҢд»Ҙе…»ж°‘еҝғгҖӮвҖқиҖҢйўң延д№ӢгҖҠдә”еҗӣе’ҸгҖӢз§°вҖңеҗҗи®әзҹҘеҮқзҘһвҖқеә”ж„ҸжҢҮеөҮеә·гҖҠе…»з”ҹи®әгҖӢпјҢеҸҚжҳ еҮәдёҺвҖңжё…иҷҡйқҷжі°пјҢе°‘з§ҒеҜЎж¬ІвҖқзҡ„дәәз”ҹеўғз•Ңзҡ„е…ұйёЈгҖӮиҮідәҺеөҮеә·иҜ—жӯҢдёӯиЎЁзҺ°еҮәзҡ„жңҚйЈҹе…»жҖ§гҖҒеҜ»д»ҷи®ҝиҚҜзӯүдё»йўҳжҲ–иҖ…ж„ҸиұЎпјҢеңЁеҲҳе®ӢдҪң家еҰӮи°ўзҒөиҝҗгҖҒйІҚз…§зӯүдҪңе“ҒдёӯдәҰдёҚд№Ҹе…¶дҫӢгҖӮгҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢжҳҜеөҮеә·зҡ„дёҖзҜҮи‘—еҗҚзҡ„ж–Үз« гҖӮеҜ№жӯӨпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҺеҲҳе®Ӣж—¶жңҹзҺӢж°Ҹ家ж—ҸйҮҚиҰҒд»ЈиЎЁдәәзү©зҺӢеҫ®зҡ„еҲӣдҪңжқҘиҝӣдёҖжӯҘеҲҶжһҗеөҮеә·еҲӣдҪңеҜ№еҲҳе®Ӣж—¶жңҹж–ҮдәәеҲӣдҪңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮзҺӢеҫ®гҖҠдёҺжұҹж№ӣд№ҰгҖӢзӯүдҪңе“ҒйІңжҳҺең°иЎЁзҺ°еҮәдәҶеҜ№еөҮеә·зҡ„жЁЎд»ҝпјҡжӯӨж–Үзҡ„еҲӣдҪңзјҳз”ұе’ҢеөҮеә·зҡ„гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢйқһеёёзӣёдјјпјҢйғҪжҳҜжӢ’з»қиў«дёҫиҚҗдёәе®ҳгҖӮж—¶д»»еҗҸйғЁе°ҡд№Ұзҡ„жұҹж№ӣжӢҹдёҫиҚҗзҺӢеҫ®дёәеҗҸйғЁйғҺпјҢдәҺжҳҜзҺӢеҫ®еҶҷдҝЎеӣәиҫһгҖӮиҖҢе°ұиҝҷзҜҮж–Үз« зҡ„з»“жһ„гҖҒдё»ж—ЁжқҘзңӢпјҢд№ҹжңүеҫҲеӨҡеҸӮз…§гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢзҡ„ең°ж–№гҖӮе°ұж–ҮдҪ“иҖҢиЁҖпјҢжӯӨдёӨзҜҮйғҪдёәд№ҰдҝЎдҪ“гҖӮд»Һз»“жһ„дёҠзңӢпјҢеөҮж–Ү第дёҖж®өйҰ–е…ҲзӮ№еҗҚеҶҷдҝЎзҡ„зјҳз”ұпјҡвҖңи¶ідёӢжҳ”з§°еҗҫдәҺйўҚе·қпјҢеҗҫеёёи°“д№ӢзҹҘиЁҖгҖӮ然з»ҸжҖӘжӯӨж„ҸпјҢе°ҡжңӘзҶҹжӮүдәҺи¶ідёӢпјҢдҪ•д»Һдҫҝеҫ—д№Ӣд№ҹгҖӮвҖқ并称пјҡвҖңеҗҫзӣҙжҖ§зӢӯдёӯпјҢеӨҡжүҖдёҚе ӘпјҢеҒ¶дёҺи¶ідёӢзӣёзҹҘиҖіпјҢй—ҙй—»и¶ідёӢиҝҒпјҢжғ•з„¶дёҚе–ңпјҢжҒҗи¶ідёӢзҫһеә–дәәд№ӢзӢ¬еүІпјҢеј•е°ёзҘқд»ҘиҮӘеҠ©гҖӮвҖқд№ҹе°ұжҳҜиҜҙеөҮеә·и®Өдёәеұұж¶ӣ并дёҚдәҶи§ЈиҮӘе·ұпјҢжүҖд»ҘеҶҷдҝЎе‘ҠзҹҘд»–дёҚиҰҒеңЁеҚҮе®ҳд№ӢеҗҺеҒҡеҮәжңү愧жңӢеҸӢд№ӢдәӢгҖӮзҺӢеҫ®гҖҠдёҺжұҹж№ӣд№ҰгҖӢд№ҹжҳҜејҖзҜҮзӮ№йўҳпјҡвҖңејҹеҝғз—…д№ұеәҰпјҢйқһдҪҶи№Үиә„иҖҢе·ІпјҢжӯӨеӨ„жңқйҮҺжүҖе…ұзҹҘгҖӮй©әдјҡеҝҪжүЈиҚңй—ЁпјҢй—ҫйҮҢе’ёд»ҘдёәзҘҘжҖӘпјҢеҗӣеӨҡиҜҶеүҚдё–д№ӢиҪҪзұҚпјҢеӨ©еҖјдҪ•е…¶жҳ“еҖҫпјҢејҹеҸ—жө·еҶ…йӘҮ笑пјҢдёҚиҝҮеҰӮзҮ•зҹіз§ғй№ҷйӮӘпјҹжңӘзҹҘеҗӣдҪ•д»ҘиҮӘи§ЈдәҺиүҜеҸІйӮӘпјҹвҖқд№ҹжҳҜжҢҮиҙЈжұҹж№ӣж №жң¬дёҚдәҶи§Јд»–пјҢзҪ”йЎҫжңқйҮҺе…ұзҹҘзҡ„дәӢе®һгҖӮиҖҢдё”д№ҹжҳҜеңЁиҝҷдёҖж®өдёӯпјҢзҺӢеҫ®з§°пјҡвҖңдҪ•дёәеҠ«еӢ’йҖҡ家з–ҫз—…дәәпјҢе°ҳз§Ҫйҡҫз”ҡд№ӢйҖүпјҢе°Ҷд»Ҙйқ–еӣҪпјҢдёҚдәҰзӣҠеҡЈд№ҺгҖӮвҖқжҢҮиҙЈжұҹж№ӣзЎ¬иҰҒдёҫиҚҗдё–дәӨдёӯзҡ„з—…дәәпјҢиҝҷдёҚжҳҜиҮӘжүҫйә»зғҰеҗ—пјҹд№ҹжңүеҹӢжҖЁеҜ№ж–№жӢ–иҮӘе·ұдёӢж°ҙзҡ„ж„ҸжҖқгҖӮеөҮж–ҮеңЁз¬¬дәҢж®өдё»иҰҒеҲ—дёҫдәӢдҫӢйҳҗжҳҺвҖңеҫӘжҖ§иҖҢеҠЁпјҢеҗ„йҷ„жүҖе®үвҖқзҡ„йҒ“зҗҶпјҢ并жҢҮеҮәиҮӘе·ұдёӘжҖ§з–ҸжҮ’пјҢеҝ—дёҚеңЁд»•йҖ”гҖӮд№ӢеҗҺ第дёүж®өдёҫйҳ®зұҚзҡ„дҫӢеӯҗпјҢ并иҜҰз»ҶеҲҶжһҗдәҶиҮӘе·ұдёҚиғҪдёәе®ҳзҡ„вҖңжңүеҝ…дёҚе ӘиҖ…дёғпјҢз”ҡдёҚеҸҜиҖ…дәҢвҖқпјҢжҢҮеҮәиҝҷдәӣзјәзӮ№йғҪдјҡдҪҝиҮӘе·ұеңЁе®ҳеңәдёҠеӨ„дәҺеҚұйҷ©зҡ„еўғең°гҖӮжҺҘзқҖиҝӣдёҖжӯҘиЎЁжҳҺпјҢзңҹжӯЈзҡ„зҹҘе·ұжҳҜдёҚдјҡеӢүејәиҮӘе·ұзҡ„жңӢеҸӢеҒҡд»–дёҚж„ҝж„Ҹзҡ„дәӢжғ…пјҡвҖңеӨ«дәәд№ӢзӣёзҹҘпјҢиҙөиҜҶе…¶еӨ©жҖ§пјҢеӣ иҖҢжөҺд№ӢгҖӮзҰ№дёҚйҖјдјҜжҲҗеӯҗй«ҳпјҢе…Ёе…¶иҠӮд№ҹгҖӮд»Іе°јдёҚеҒҮзӣ–дәҺеӯҗеӨҸпјҢжҠӨе…¶зҹӯд№ҹгҖӮиҝ‘иҜёи‘ӣеӯ”жҳҺдёҚйҖје…ғзӣҙд»Ҙе…ҘиңҖпјҢеҚҺеӯҗйұјдёҚејәе№је®үд»ҘеҚҝзӣёпјҢжӯӨеҸҜи°“иғҪзӣёз»Ҳе§ӢпјҢзңҹзӣёзҹҘиҖ…д№ҹгҖӮвҖқжңҖеҗҺдёҖж®өеҲҷи°ҲиҮӘе·ұзҡ„жү“з®—пјҢеёҢжңӣиғҪиҝҮе№іж·Ўзҡ„з”ҹжҙ»пјҢеҹ№е…»еҘҪиҮӘе·ұзҡ„еӯ©еӯҗпјҢиҮӘжӯӨеӮІе•ёеұұжһ—пјҢ并дёҺеұұж¶ӣд»ҺжӯӨз»қдәӨгҖӮзҺӢеҫ®гҖҠдёҺжұҹж№ӣд№ҰгҖӢзҡ„жһ„жҖқж–№ејҸдёҺеөҮж–ҮеӨ§иҮҙзӣёеҪ“пјҢд»–еңЁиҝҷзҜҮж–Үз« дёӯпјҢеҰӮеөҮеә·дёҖж ·д№ҹжҸҗеҲ°иҮӘе·ұзҡ„жң¬жҖ§дёҚйҖӮеҗҲеҪ“е®ҳпјҢеҫҲе®№жҳ“иҙҘеқҸжңқе»·зҡ„дәӢжғ…гҖӮд№ҹи°ҲеҲ°иҮӘе·ұзҡ„家дәәпјҢеёҢжңӣиғҪжӣҙеӨҡең°йҷӘдјҙ他们гҖӮеңЁи°ҲеҲ°жңӢеҸӢд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»ж—¶жҢҮдәәзҡ„дәӨеҫҖиҙөеңЁеҝғзӣёзҹҘпјҢиҖҢдёҚжҳҜеӣ дёәеҲ©зӣҠгҖӮжңҖеҗҺд№ҹиЎЁжҳҺеҜ№жұҹж№ӣзҡ„жҖҒеәҰпјҡвҖңз”ҹе№ід№Ӣж„ҸпјҢиҮӘдәҺжӯӨйғҪе°ҪгҖӮвҖқиҷҪ然дҪңиҖ…иҜҙвҖңйқһж•ўеҸЁжӢҹдёӯж•ЈвҖқпјҢдҪҶжӯӨж–ҮдәӢе®һдёҠе°ұжҳҜеөҮеә·гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢзҡ„зҝ»зүҲгҖӮеҸҲеҰӮгҖҠдёҺд»Һејҹеғ§з»°д№ҰгҖӢе’ҢгҖҠжҠҘдҪ•еҒғд№ҰгҖӢгҖӮгҖҠдёҺд»Һејҹеғ§з»°д№ҰгҖӢзҡ„еҶҷдҪңдёҚжҳҜдёәдәҶз»қдәӨпјҢиҖҢжҳҜеңЁи§ЈйҮҠеҲ«дәәеҜ№д»–ж–Үз« зҡ„иҜҜи§ЈгҖӮдёӯеҝғж„ҸжҖқиҝҳжҳҜеңЁиЎЁжҳҺиҮӘе·ұжң¬жІЎжңүеҮәд»•зҡ„жү“з®—пјҢжӣҙдёҚеңЁж„ҸиҮӘе·ұзҡ„иҒҢдҪҚпјҢ并еҶҚж¬ЎиЎЁжҳҺеҜ№жұҹж№ӣзҡ„еҹӢжҖЁгҖӮеӣ дёәзҺӢеҫ®еҜ№жұҹж№ӣзҡ„иҙЈйӘӮдә§з”ҹдәҶеҫҲеӨ§зҡ„еҪұе“ҚпјҢжүҖд»Ҙд»–жӢ…еҝғд№ҹиў«д»–иҙЈжҖӘзҡ„дҪ•еҒғиҖҢеҝҷеҶҷдҝЎи§ЈйҮҠиҝҷ件дәӢжғ…пјҢдәҺжҳҜеҸҲжңүдәҶгҖҠжҠҘдҪ•еҒғд№ҰгҖӢпјҢдё»иҰҒи§ЈйҮҠдё–дәәеҜ№д»–зҡ„дёҖдәӣдёҚе®һзҡ„и®ӨиҜҶгҖӮдҝЎејҖеӨҙз§°пјҡвҖңеҚҝжҳ”з§°еҗҫдәҺд№үе…ҙпјҢеҗҫеёёи°“д№Ӣи§ҒзҹҘпјҢ然еӨҚиҮӘжҖӘй„ҷйҮҺпјҢдёҚеҸӮйЈҺжөҒпјҢжңӘжңүдёҖд»ӢзҶҹжӮүдәҺдәӢпјҢдҪ•з”ЁзӢ¬иҜҶд№Ӣд№ҹгҖӮиҝ‘ж—ҘдҪ•и§Ғз»°йҖҒеҚҝд№ҰпјҢиҷҪзҹҘеҰӮжҲҸпјҢзҹҘеҚҝеӣәдёҚиғҪзӣёе“ҖгҖӮиӢҹзӣёе“Җд№ӢжңӘзҹҘпјҢдҪ•зӣёжңҹд№ӢеҸҜи®әгҖӮвҖқи®әжңӢеҸӢзӣёзҹҘдёҺдёҚзӣёзҹҘе’ҢеөҮж–Үзҡ„ејҖзҜҮдҪ•е…¶зӣёдјјпјҒеҸҜд»ҘиҜҙпјҢиҝҷеҮ зҜҮдҪңе“ҒйғҪиЎЁзҺ°еҮәеҜ№гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢдёҖж–Үзҡ„жЁЎд»ҝгҖӮд»ҘзҺӢеҫ®зҡ„家世е’ҢеҪұе“ҚпјҢеҝ…然еҜ№еөҮеә·еңЁеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҝғзӣ®дёӯзҡ„еҪўиұЎжһ„е»әиө·еҲ°з§ҜжһҒзҡ„дҝғиҝӣдҪңз”ЁгҖӮдёүгҖҒеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеөҮеә·еҪўиұЎзҡ„иүәжңҜеӣәеҢ–дёҺз¬ҰеҸ·еҢ– еә”иҜҘиҜҙпјҢеҲҳе®Ӣж—¶жңҹгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢзҡ„зј–зәӮеҜ№еөҮеә·еҪўиұЎзҡ„дј ж’ӯиө·еҲ°дәҶйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮиҮідәҺе…¶зј–зәӮиҖ…еҲҳд№үеәҶе’Ңд»–жүҖжұҮиҒҡзҡ„дј—еӨҡж–ҮдәәпјҢеҰӮеј з•…гҖҒдҪ•жҷҸгҖҒйІҚз…§гҖҒиўҒж·‘гҖҒиҗ§жҖқиҜқгҖҒзӣӣејҳд№ӢгҖҒдҪ•жҷҸгҖҒдҪ•й•ҝз‘ңгҖҒйҷҶеұ•зӯүпјҢзҡҶдёҖж—¶жүҚдҝҠгҖӮ他们зҡ„еҸӮдёҺпјҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠд№ҹд»ЈиЎЁзқҖеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„жҖҒеәҰпјҢд»ҘеҸҠеҜ№еөҮеә·еҪўиұЎзҡ„и®ӨзҹҘгҖӮдәҺжҳҜж— и®әжҳҜе…¶дёәдәәйЈҺзҘһпјҢиҝҳжҳҜдҪңж–Үд№Ӣйӣ…и¶ЈпјҢйғҪжҲҗдёәж—¶дәәж•Ҳд»ҝзҡ„еҜ№иұЎгҖӮиҖҢиҝҷз§Қжғ…ж„ҹпјҢеңЁж–ҮеӯҰиүәжңҜзҡ„еӨҡдёӘй—Ёзұ»дёӯйғҪжңүзқҖзӘҒеҮәиЎЁзҺ°гҖӮдәҺжҳҜпјҢеңЁеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„еҖҫж…•дёӯпјҢеөҮеә·зҡ„еҪўиұЎд№ҹжӣҙеҠ еӣәе®ҡпјҢд»ҺиҖҢе…·жңүдәҶж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·зҡ„зү№еҫҒгҖӮйҰ–е…ҲпјҢз»ҳз”»дёҺеөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„еҸҜи§ҶеҢ–гҖӮеөҮеә·еҪўиұЎеңЁйӯҸжҷӢд№Ӣж—¶дҫҝе·Із»ҸеёёеҮәзҺ°еңЁз»ҳз”»д№ӢдёӯгҖӮдёңжҷӢж—¶жңҹзҡ„йЎҫжҒәд№Ӣжӣҫд»ҘеөҮеә·зҡ„еӣӣиЁҖиҜ—вҖңзӣ®йҖҒеҪ’йёҝпјҢжүӢжҢҘдә”ејҰвҖқдёәз”»пјҢ并称вҖңжүӢжҢҘдә”ејҰжҳ“пјҢзӣ®йҖҒеҪ’йёҝйҡҫвҖқгҖӮжҚ®гҖҠеҺҶд»ЈеҗҚз”»и®°гҖӢжүҖиҪҪпјҢд»–иҝҳжңүгҖҠдёғиҙӨгҖӢгҖҠеөҮиҪ»иҪҰиҜ—гҖӢзӯүдҪңе“ҒгҖӮиҮідәҺжҷӢе®Ӣж—¶жңҹзҡ„其他画家пјҢжҲҙйҖөжңүгҖҠзҷҪз”»еөҮйҳ®еғҸгҖӢгҖҠеөҮйҳ®еҚҒд№қйҰ–иҜ—еӣҫгҖӢпјҢе®—зӮіеҲҷжңүгҖҠеөҮдёӯж•ЈеӣҫгҖӢзӯүгҖӮеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеұұж°ҙз”»зҡ„е…ҙиө·д№ҹдёҺзҺ„еӯҰзҡ„еҪұе“ҚжңүиҺ«еӨ§зҡ„е…ізі»гҖӮеј еҪҰиҝңз§°пјҡвҖңе®—зӮізҺӢеҫ®зҡҶжӢҹиҝ№е·ўз”ұпјҢж”ҫжғ…жһ—еЈ‘пјҢдёҺзҗҙй…’иҖҢдҝұйҖӮпјҢзәөзғҹйңһиҖҢзӢ¬еҫҖгҖӮвҖқе…¶дёҺеөҮеә·дҪ•зӯүзӣёзұ»пјҹеҸҜзҹҘ他们зҡ„жғ…ж„ҹдёҺдәәз”ҹиҝҪжұӮпјҢдёҚд»…йҖҡиҝҮ他们зҡ„з”ҹжҙ»жҖҒеәҰпјҢжӣҙйҖҡиҝҮ他们зҡ„з»ҳз”»иЎЁиҫҫеҮәжқҘгҖӮиҖҢеҮәеңҹзҡ„з –з”»еҸҜд»ҘеҚ°иҜҒжҷӢе®Ӣд№ғиҮіеҚ—жңқеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„жҖҒеәҰгҖӮ1960е№ҙиў«еҸ‘зҺ°зҡ„еҚ—дә¬иҘҝе–„жЎҘеҚ—жңқеў“пјҢиў«еӯҰз•Ңжҷ®йҒҚи®ӨдёәжҳҜеёқйҷөжҲ–й«ҳзә§иҙөж—Ҹеў“гҖӮе…¶еҮәеңҹзҡ„е…ідәҺз«№жһ—дёғиҙӨзӯүдәәзү©зҡ„з –з”»иў«и®ӨдёәжҳҜеҚ—жңқж—¶жңҹзҡ„дҪңе“ҒгҖӮе…¶дёӯвҖңеөҮеә·е·ҰйҰ–з»ҳ银жқҸдёҖж ӘпјҢдёҺз”»дёҠе…¶е®ғж ‘жңЁеқҮдҪңеҗҢж №еҸҢжһқеҪўгҖӮеөҮеә·еӨҙжўіеҸҢй«»пјҢдёҺзҺӢжҲҺгҖҒеҲҳзҒөдёүдәәеқҮйңІй«»ж— е·ҫйҘ°пјҢеҸҢжүӢеј№зҗҙпјҢиөӨи¶іеқҗдәҺиұ№зҡ®иӨҘдёҠвҖқгҖӮвҖңеЈҒз”»дәәзү©зҡ„еҪўиұЎеӨ„зҗҶеҫ—еҫҲеҘҪпјҢжҒ°еҰӮе…¶д»Ҫең°жҠҠе…«дёӘдәәзҡ„зӢ¬зү№жҖ§ж јпјҢ用他们жңҖе…ёеһӢзҡ„иЎЁзҺ°еҲ»еҲ’еҮәжқҘпјҢзҘһжғ…з”ҹеҠЁгҖӮвҖқд»ҺеЈҒз”»е‘ҲзҺ°жқҘзңӢпјҢе…¶еңЁжҸҸз»ҳеөҮеә·ж—¶иғҪж•Ҹй”җең°жҠ“дҪҸвҖңеөҮеә·еј№зҗҙвҖқиҝҷдёҖеҪўиұЎзү№еҫҒпјҢе……еҲҶиЎЁзҺ°еҮәеҗҺдәәеҜ№еөҮеә·з”ҹе№ізү№зӮ№зҡ„и®ӨзҹҘгҖӮеҶҚе°ұеЈҒз”»дёҠдәәзү©зҡ„жҺ’еәҸжқҘзңӢпјҢеөҮеә·еӨ„дәҺз”»дҪңзҡ„дёӯеҝғдҪҚзҪ®пјҢеҸҜи§Ғе…¶ең°дҪҚгҖӮеҸҲж №жҚ®дё“家зҡ„иҖғиҜҒпјҢз«№жһ—дёғиҙӨд№ӢжүҖд»ҘиғҪеӨҹдҪңдёә墓葬дёӯзҡ„еЈҒз”»пјҢеә”иҜҘдёҺеҪ“ж—¶зҡ„еЈ«еӨ§еӨ«йҳ¶еұӮеҜ№дәҺз«№жһ—дёғиҙӨзҡ„жҺЁеҙҮжңүе…ігҖӮиҖҢеҮәеңҹзҡ„еў“е®Өз –з”»дёҺйЎҫжҒәд№ӢгҖҒе®—зӮізӯүеҗҚеЈ«жүҖз»ҳеөҮеә·з”»еғҸзӣёеҫ—зӣҠеҪ°пјҢиҝҷдәӣи¶ід»ҘиҜҙжҳҺеҪ“ж—¶дәә们еҜ№еөҮеә·зӯүдәәеҙҮжӢңзҡ„зЁӢеәҰгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢж–ҮеӯҰжҸҸеҶҷдёҺеөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„еӣәеҢ–гҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„еҖҫж…•д№ҹйҖҡиҝҮж–ҮеӯҰзҡ„еҪўејҸиЎЁзҺ°еҮәжқҘпјҢд»ҺиҖҢеҠ ејәе…¶еҗҚеЈ«еҪўиұЎеӣәеҢ–гҖӮвҖңеҜ»е…¶иҪЁиҝ№пјҢеӨ§иҮҙз»ҸеҺҶдәҶз”ұдәІй—»дәІи§ҒеҲ°дј д№Ӣдј—еҸЈгҖҒжңҖеҗҺеҪўиҜёж–Үеӯ—зҡ„иҝҮзЁӢпјҢдё”з»ҸеҺҶдәҶд»Һйӣ¶жҳҹиЁҖеҠЁзҡ„и®°еҪ•еҲ°зі»з»ҹдј и®°ж’°дҪңзҡ„иҪ¬еҸҳгҖӮвҖқе°ұеҲҳе®Ӣж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҖҢиЁҖпјҢгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢзӯүеҜ№еөҮеә·йҖёй—»и¶ЈдәӢзҡ„и®°иҪҪж— з–‘жҸҗдҫӣдәҶдё°еҜҢзҡ„зҙ жқҗгҖӮд»Һе…·дҪ“зҡ„ж–ҮеӯҰеҲӣдҪңиҖҢиЁҖпјҢиҝҳдҪ“зҺ°еңЁеҜ№еөҮеә·еҗҚеЈ«дәәж јеҪўиұЎгҖҒе…ёж•…дј иҜҙзҡ„еҲ»з”»жҸҸеҶҷдёҠгҖӮеҰӮеӮ…дә®гҖҠжј”ж…Һи®әгҖӢз§°пјҡвҖңеӨ«д»ҘеөҮеӯҗд№ӢжҠ—еҝғеёҢеҸӨпјҢз»қзҫҒзӢ¬ж”ҫпјҢдә”йҡҫд№Ӣж №ж—ўжӢ”пјҢз«Ӣз”ҹд№ӢйҒ“ж— зҙҜпјҢдәәжӮЈж®Ҷд№Һе°ҪзҹЈгҖӮвҖқе…¶дёӯвҖңжҠ—еҝғеёҢеҸӨвҖқеҮәиҮӘеөҮеә·гҖҠе№Ҫж„ӨиҜ—гҖӢпјҢз”Ёд»ҘиЎЁиҫҫеҜ№еөҮеә·з§үжҢҒй«ҳе°ҡжғ…ж“Қзҡ„иӮҜе®ҡгҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәдёҚд»…д»ҘеөҮеә·иҮӘжҜ”пјҢиҝҳз”Ёд»ҘиӘүдәәгҖӮзҺӢеғ§иҫҫгҖҠзҘӯйўңе…үзҰ„ж–ҮгҖӢз§°йўң延д№ӢпјҡвҖңж –еҝ—дә‘йҳҝпјҢжё…дәӨзҙ еҸӢпјҢжҜ”жҷҜе…ұжіўпјҢж°”й«ҳеҸ”еӨңгҖӮдёҘж–№д»ІдёҫпјҢйҖёзҝ®зӢ¬зҝ”пјҢеӯӨйЈҺз»қдҫЈпјҢжөҒиҝһй…’еҫ·гҖӮе•ёжӯҢзҗҙз»ӘпјҢжёёйЎҫ移е№ҙпјҢеҘ‘йҳ”зҮ•еӨ„гҖӮвҖқж–Үдёӯзҡ„йҘ®й…’гҖҒеј№зҗҙгҖҒе•ёжӯҢзӯүпјҢйғҪжҳҜеөҮеә·зӯүдәәеҒҡжҙҫгҖӮе…¶и®Ійўң延д№ӢйЈҺзҘһж°”еәҰеҸҜжҜ”иӮ©еөҮеә·пјҢз”ҡиҮіиҝҮд№ӢпјҢеҜ№йўң延д№ӢжңүиҝҮиӘүд№Ӣе«ҢгҖӮеҚҙд№ҹиЎЁжҳҺеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеөҮеә·д»Қ然жҳҜеҪ“ж—¶еЈ«дәәзҡ„йҮҚиҰҒеҒ¶еғҸпјҢ他们еңЁдҪңе“ҒдёӯеҜ№еөҮеә·еҠ д»Ҙи®ҙжӯҢиөһеҸ№пјҢ并д»Ҙе…¶дҪңдёәдәәзү©е“ҒиҜ„зҡ„йҮҚиҰҒж ҮжқҶгҖӮеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢеңЁеҲҳе®Ӣж–Үдәәзҡ„笔дёӢпјҢеөҮеә·иҝҳжңүзҘһд»ҷеҢ–зҡ„дёҖйқўгҖӮзҘһд»ҷеҢ–зҡ„еөҮеә·иҮӘжҷӢе®Ӣд»ҘжқҘжёҠжәҗе·Ід№…гҖӮиҝҷдёҺеөҮеә·еңЁеҲӣдҪңдёӯеҸҚжҳ еҮәзҡ„жҖқжғіиҝҪжұӮжңүе…іпјҢеҰӮе…¶гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢз§°пјҡвҖңй—»йҒ“еЈ«йҒ—иЁҖпјҡйҘөжңҜй»„зІҫпјҢд»Өдәәд№…еҜҝгҖӮж„Ҹз”ҡдҝЎд№ӢгҖӮвҖқжүҖд»Ҙе…¶иҜ—дҪңдёӯд№ҹжңүвҖңжҖқж¬Ізҷ»д»ҷпјҢд»ҘжөҺдёҚжңҪвҖқгҖҒвҖңжҖқдёҺзҺӢд№”пјҢд№ҳдә‘жёёе…«жһҒвҖқвҖңжҺҲжҲ‘зҘһиҚҜпјҢиҮӘз”ҹзҫҪзҝјвҖқзӯүжҸҸеҶҷгҖӮйІҚз…§гҖҠиҝҮй“ңеұұжҺҳй»„зІҫиҜ—гҖӢдәҰжңүвҖңе®қйҘөзј“з«Ҙе№ҙпјҢе‘ҪиҚҜй©»иЎ°еҺҶвҖқд№ӢиҜӯгҖӮеҸҲгҖҠжҷӢд№ҰВ·еөҮеә·дј гҖӢи®°иҪҪеөҮеә·йҮҮиҚҜжёёеұұжіҪд»ҘеҸҠеҜ»д»ҷи®ҝиҚҜзӯүдәӢпјҢиҷҪеӨҡжңүжө®еӨёд№ӢиЁҖпјҢдҪҶд№ҹеҸҜзҹҘеөҮеә·еңЁеҪ“ж—¶дәәзңјдёӯпјҢе…¶йЈҺзҘһеҝ—и¶ЈзҠ№еҰӮзҘһд»ҷиҲ¬зҡ„еӯҳеңЁгҖӮеҗҺжқҘйЎҫжҒәд№ӢеңЁгҖҠеөҮеә·иөһгҖӢдёӯи®ІйҒ“пјҡеҚ—жө·еӨӘе®ҲйІҚйқ“жҳҜдёӘжңүйҒ“д№ӢдәәпјҢдёңжө·зҡ„еҫҗе®ҒеёҲдәӢд№ӢгҖӮеҫҗе®ҒеҚҠеӨңеҗ¬еҲ°зҗҙеЈ°пјҢдҫҝеҺ»иҜўй—®йІҚйқ“гҖӮйІҚйқ“иҜҙжҳҜеөҮеә·еңЁеј№зҗҙпјҢиҝҳиҜҙеөҮеә·е®һйҷ…дёҠ并没жңүжӯ»пјҢиҖҢжҳҜвҖңе°ёи§ЈвҖқдәҶгҖӮжүҖи°“вҖңе°ёи§ЈвҖқпјҢжҳҜйҒ“ж•ҷдёӯзҡ„дёҖз§ҚжҲҗд»ҷж–№ејҸпјҢеҚіжұӮйҒ“иҖ…йҒ—ејғеҪўдҪ“иҖҢзҫҪеҢ–йЈһеҚҮгҖӮеңЁеҝ—жҖӘе°ҸиҜҙдёӯпјҢдәҰйўҮеӨҡдёҺеөҮеә·зӣёе…ізҡ„зҘһжҖӘдј й—»пјҢеҰӮгҖҠејӮиӢ‘гҖӢгҖҠе№ҪеҶҘеҪ•гҖӢзӯүпјҡжҷӢеөҮдёӯж•ЈеёёдәҺеӨңдёӯзҒҜзҒ«дёӢеј№зҗҙгҖӮжңүдёҖдәәе…Ҙе®ӨпјҢеҲқжқҘж—¶йқўз”ҡе°ҸпјҢж–ҜйЎ»жёҗеӨ§пјҢйҒӮй•ҝдёҲдҪҷпјҢйўңиүІз”ҡй»‘пјҢеҚ•иЎЈиҚүеёҰгҖӮеөҮзҶҹи§ҶиүҜд№…пјҢд№ғеҗ№зҒ«зҒӯжӣ°пјҡвҖңиҖ»дёҺйӯ‘йӯ…дәүе…үгҖӮвҖқ е°‘е°қжҳјеҜқпјҢжўҰдәәиә«й•ҝдёҲдҪҷпјҢиҮӘз§°й»„еёқдј¶дәәпјҢйӘёйӘЁеңЁе…¬иҲҚдёңдёүйҮҢжһ—дёӯпјҢдёәдәәеҸ‘йңІпјҢд№һдёә葬еҹӢпјҢеҪ“еҺҡзӣёжҠҘгҖӮеә·иҮіе…¶еӨ„пјҢжһңжңүзҷҪйӘЁпјҢиғ«й•ҝдёүе°әгҖӮйҒӮ收葬д№ӢгҖӮе…¶еӨңпјҢеӨҚжўҰй•ҝдәәжқҘпјҢжҺҲд»ҘгҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢжӣІгҖӮеҸҠи§үпјҢжҠҡзҗҙиҖҢдҪңпјҢе…¶еЈ°жӯЈеҰҷпјҢйғҪдёҚйҒ—еҝҳгҖӮ дјҡзЁҪиҙәжҖқд»Өе–„еј№зҗҙпјҢе°қеӨңеңЁжңҲдёӯеқҗпјҢдёҙйЈҺжҠҡеҘҸгҖӮеҝҪжңүдёҖдәәпјҢеҪўеҷЁз”ҡдјҹпјҢзқҖжў°пјҢжңүжғЁиүІгҖӮиҮіе…¶дёӯеәӯз§°е–„пјҢдҫҝдёҺе…ұиҜӯгҖӮиҮӘдә‘жҳҜеөҮдёӯж•ЈпјҢи°“иҙәдә‘пјҡвҖңеҚҝдёӢжүӢжһҒеҝ«пјҢдҪҶдәҺеҸӨжі•жңӘеҗҲгҖӮвҖқеӣ жҺҲд»ҘгҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢгҖӮиҙәеӣ еҫ—д№ӢпјҢдәҺд»ҠдёҚз»қгҖӮ е°ұеҚ—жңқеҝ—жҖӘе°ҸиҜҙиҖҢиЁҖпјҢеҰӮе№Іе®қгҖҠжҗңзҘһи®°гҖӢз§°пјҡвҖңд»Ҡд№ӢжүҖйӣҶпјҢи®ҫжңүжүҝдәҺеүҚиҪҪиҖ…пјҢеҲҷйқһдҪҷд№ӢзҪӘд№ҹпјӣиӢҘдҪҝйҮҮи®ҝиҝ‘дё–д№ӢдәӢпјҢиӢҹжңүиҷҡй”ҷпјҢж„ҝдёҺе…ҲиҙӨеүҚе„’еҲҶе…¶и®Ҙи°ӨгҖӮеҸҠе…¶и‘—иҝ°пјҢдәҰи¶ід»ҘеҸ‘жҳҺзҘһйҒ“д№ӢдёҚиҜ¬д№ҹгҖӮвҖқеҸҜзҹҘж—¶дәәжҳҜзӣёдҝЎй¬јзҘһеӯҳеңЁзҡ„гҖӮеҜ№жӯӨйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеңЁи®әеҸҠжӯӨж—¶еҝ—жҖӘе°ҸиҜҙж—¶жӣҫиЁҖпјҡвҖңж–Үдәәд№ӢдҪңпјҢиҷҪйқһеҰӮйҮҠйҒ“дәҢ家пјҢж„ҸеңЁиҮӘзҘһе…¶ж•ҷпјҢ然дәҰйқһжңүж„Ҹдёәе°ҸиҜҙпјҢзӣ–еҪ“ж—¶д»Ҙдёәе№ҪжҳҺиҷҪж®ҠйҖ”пјҢиҖҢдәәй¬јд№ғзҡҶе®һжңүпјҢж•…е…¶еҸҷиҝ°ејӮдәӢпјҢдёҺи®°иҪҪдәәй—ҙеёёдәӢпјҢиҮӘи§Ҷеӣәж— иҜҡеҰ„д№ӢеҲ«зҹЈгҖӮвҖқеҸҜзҹҘеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„зҘһд»ҷеҢ–д№ҹжңүжҜ”иҫғй«ҳзҡ„и®ӨеҗҢгҖӮ究其еҺҹеӣ пјҢжңүеҸ—е®—ж•ҷдҝЎд»°зҡ„еҪұе“ҚпјҢд№ҹдёҺеөҮеә·жң¬дәәзҡ„иЁҖиЎҢпјҢд»ҘеҸҠе…¶жӯ»еҗҺдәә们еҜ№д»–зҡ„еҗҢжғ…жңүе…ігҖӮзҘһд»ҷеҢ–зҡ„еөҮеә·пјҢжҳҜеЈ«дәәеңЁжғӢжғңеөҮеә·е‘Ҫиҝҗж—¶жүҖеҒҡзҡ„зІҫзҘһиЎҘеҒҝгҖӮеҰӮйўң延д№ӢгҖҠдә”еҗӣе’ҸгҖӢд№ӢгҖҠеөҮдёӯж•ЈгҖӢпјҡвҖңдёӯж•ЈдёҚеҒ¶дё–пјҢжң¬иҮӘйӨҗйңһдәәгҖӮеҪўи§ЈйӘҢй»ҳд»ҷпјҢеҗҗи®әзҹҘеҮқзҘһгҖӮз«Ӣдҝ—иҝ•жөҒи®®пјҢеҜ»еұұжҙҪйҡҗжІҰгҖӮйёҫзҝ®жңүж—¶й“©пјҢйҫҷжҖ§и°ҒиғҪй©ҜгҖӮвҖқеңЁжӯӨиҜ—дёӯпјҢйўң延д№Ӣз§°еөҮеә·еӨ©з”ҹе°ұе…·жңүеҫ—йҒ“жҲҗд»ҷзҡ„зҰҖжҖ§пјҢиҮӘ然иғҪзӢ¬з§ҖдәҺдј—дәәд№ӢдёҠгҖӮд»–йҒ—ејғеҪўдҪ“иҖҢзҫҪеҢ–йЈһеҚҮпјҢзІҫзҘһе®Ғйқҷдё“дёҖгҖӮд»–иә«еңЁдё–дҝ—еҚҙдёҺдј—дәәдҝ—и§ҒдёҚеҗҢгҖӮд»–зҡ„жҖ§ж јдёҺйёҫгҖҒйҫҷзӣёдјјпјҢеҚідҪҝж—¶еёёеҸ—еҲ°ж‘§ж®ӢпјҢдҪҶжң¬жҖ§еҚҙйҡҫд»Ҙй©ҜжңҚгҖӮд»ҺдёӯжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҮәйўң延д№ӢеҜ№еөҮеә·зҡ„й«ҳеәҰиҜ„д»·дёҺи®ӨеҗҢгҖӮжңҖеҗҺпјҢж–ҮеӯҰж„ҸиұЎеҜ№еөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„ејәеҢ–гҖӮдҫӢеҰӮпјҢеөҮеә·дёҺзҗҙжңүдёҚи§Јд№ӢзјҳгҖӮеөҮе–ңз§°еөҮеә·пјҡвҖңе–„еұһж–Үи®әпјҢеј№зҗҙе’ҸиҜ—пјҢиҮӘи¶ідәҺжҖҖжҠұд№ӢдёӯгҖӮвҖқиҖҢе…¶дҪңе“ҒдёӯзҗҙжӣҙжҳҜеҚ жңүйҮҚиҰҒдёҖеёӯгҖӮеҰӮвҖңзҗҙиҜ—иҮӘд№җпјҢиҝңжёёеҸҜзҸҚвҖқгҖҒвҖңз»“еҸӢйӣҶзҒөеІіпјҢеј№зҗҙзҷ»жё…жӯҢвҖқзӯүиЎЁжҳҺзҗҙж·ұе…Ҙе…¶з”ҹжҙ»д№ӢдёӯгҖӮиҖҢгҖҠзҗҙиөӢгҖӢеҲҷдёәиөӢзҗҙд№ӢдҪідҪңпјҢеҪұе“ҚйўҮе·ЁгҖӮиҮідәҺеөҮеә·дёҙз»ҲжҠҡзҗҙзҡ„еҪўиұЎжӣҙжҳҜж·ұе…ҘдәәеҝғпјҢдёәеҺҶд»Јж–ҮдәәжүҖжӯҢе’ҸпјҢд№ғиҮіжҲҗдёәж–ҮеӯҰеҲӣдҪңдёӯзҡ„дёҖдёӘйҮҚиҰҒзҺ°иұЎгҖӮз”ұжӯӨпјҢзҗҙдҪңдёәдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„дјҙз”ҹж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·дҫҝе’ҢеөҮеә·зҙ§еҜҶең°иҒ”зі»еңЁдёҖиө·гҖӮиҢғжҷ”дёҙз»ҲиҮӘдёәиҜ—дёӯжӣ°пјҡвҖңиҷҪж— еөҮз”ҹзҗҙпјҢеә¶еҗҢеӨҸдҫҜиүІгҖӮвҖқиҢғжҷ”еңЁе®Ӣж–Үеёқж—¶жңҹеӣ еҲҳд№үеә·дәӢ被收е…ҘзӢұпјҢеңЁиҝҷйҰ–иҜ—йҮҢпјҢд»–иЎЁзӨәиҮӘе·ұиҰҒеғҸеөҮеә·йӮЈж ·дёҚжғ§з”ҹжӯ»пјҢ泰然еӨ„д№ӢгҖӮвҖңеөҮз”ҹзҗҙвҖқз”ұжӯӨжҲҗдёәж–ҮеӯҰж„ҸиұЎиў«еӣәе®ҡдёӢжқҘгҖӮжұҹж·№гҖҠжҒЁиөӢгҖӢжӣҙжҳҜжҠҠеөҮеә·дёҙз»Ҳеј№зҗҙзҡ„еҪўиұЎеҶҷеҫ—ж јеӨ–зҡ„еҠЁдәәпјҡвҖңеҸҠеӨ«дёӯж•ЈдёӢзӢұпјҢзҘһж°”жҝҖжү¬гҖӮжөҠйҶӘеӨ•еј•пјҢзҙ зҗҙжҷЁеј гҖӮз§Ӣж—Ҙиҗ§зҙўпјҢжө®дә‘ж— е…үгҖӮйғҒйқ’йңһд№ӢеҘҮж„ҸпјҢе…Ҙдҝ®еӨңд№ӢдёҚж—ёгҖӮвҖқжұҹж·№иҮӘз§°вҖңд»Ҷжң¬жҒЁдәәвҖқпјҢеҸҜзҹҘжӯӨж–ҮиҮӘжҠ’жҖҖжҠұд№Ӣж„ҸгҖӮеңЁиҝҷзҜҮдҪңе“ҒдёӯпјҢжұҹж·№еҲҶеҲ«еҲ—дёҫз§Ұе§ӢзҡҮгҖҒиөөзҺӢиҝҒгҖҒжқҺйҷөгҖҒзҺӢжҳӯеҗӣгҖҒеҶҜиЎҚгҖҒеөҮеә·зӯүеҺҶеҸІдәәзү©зҡ„е“ҖдјӨж„ҒжҖЁгҖӮжҳҺдәәзҺӢдё–иҙһиҜҙпјҡвҖңжҜҸеҸ№еөҮз”ҹзҗҙеӨҸдҫҜиүІпјҢд»ӨеҚғеҸӨд»–дәәи§Ҳд№ӢпјҢзҠ№дёәдёҚе ӘпјҢеҶөе…¶иә«д№ҺпјҒвҖқеөҮз”ҹзҗҙдёҺеөҮеә·жҠҡзҗҙеҪўиұЎзҪ®дәҺе№ҝиўӨзҡ„еҺҶеҸІж—¶з©әд№ӢдёӯпјҢжӣҙзі…иҝӣеӨ©дәәж„ҹеә”зҡ„жғ…жҷҜпјҢеўһеҠ и§ӮиҖ…зҡ„жғ…ж„ҹе…ұйёЈгҖӮеңЁж–ҮеӯҰеҲӣдҪңдёӯпјҢеөҮеә·зҡ„й…’гҖҒз«№жһ—гҖҒйҫҷеҮӨзӯүпјҢйғҪеҪ°жҳҫзқҖе…¶йӯҸжҷӢйЈҺжөҒзҡ„дәәж јйӯ…еҠӣе’ҢиҮӘжӢ”дәҺе°ҳдҝ—зҡ„ж— дёҠдё°зҘһпјҢд»ҺиҖҢи®©еөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·ж„Ҹд№үжӣҙеҠ еҪ°жҳҫгҖӮеӣӣгҖҒеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеөҮеә·еҪўиұЎзҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·ж„Ҹд№ү еҲҳе®Ӣж—¶жңҹпјҢеөҮеә·еҪўиұЎзҡ„е®ҡеһӢдёҺз¬ҰеҸ·еҢ–еңЁеөҮеә·жҺҘеҸ—еҸІдёҠе…·жңүйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮеҪ“ж—¶еЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„еҖҫж…•дёҚд»…иЎЁзҺ°еңЁеҜ№жҷӢд»ЈеҗҚеЈ«йЈҺе°ҡзҡ„еҖҫж…•е’ҢжЁЎд»ҝдёҠпјҢд№ҹдҪ“зҺ°еңЁеөҮеә·еҗҚеЈ«еҪўиұЎзҡ„иҝӣдёҖжӯҘеӣәеҢ–дёҠгҖӮеҲҳе®Ӣд»ЈжҷӢпјҢ门第гҖҒйҳ¶еұӮзӯүдҫқ然еӯҳеңЁе·ЁеӨ§зҡ„йёҝжІҹпјҢеЈ«дәәзҡ„жҖқжғіи§Ӯеҝөд»Қжңүе…¶еӣәжңүзҡ„жғҜжҖ§пјҢиЎҢдёәдёҫжӯўдёҠжңүйўҮеӨҡжЁЎд»ҝжҷӢд»ЈеҗҚеЈ«д№ӢеӨ„пјҢжүҖд»Ҙ他们еҫҖеҫҖд№ҹиЎЁзҺ°еҮәжҷӢд»ЈеҗҚеЈ«йЈҺжөҒзҡ„дҪҷз»ӘгҖӮдҫӢеҰӮйӯҸжҷӢж—¶жңҹдё–йЈҺж”ҫиҜһпјҢеЈ«дәәд»ҘеҳІи°‘дёәжҲҸгҖӮдҪҶеҫҖеҫҖиЎЁзҺ°еҮәзңҹеҗҚеЈ«зҡ„ж”ҫжөӘеҪўйӘёд№ӢиЎЁпјҢеҜ№жӯӨи‘ӣжҙӘз§°пјҡвҖң世故继жңүпјҢзӨјж•ҷжёҗйў“пјҢ敬让иҺ«еҙҮпјҢеӮІж…ўжҲҗдҝ—пјҢдҝҰзұ»йҘ®дјҡпјҢжҲ–и№ІжҲ–иёһпјҢжҡ‘еӨҸд№ӢжңҲпјҢйңІйҰ–иў’дҪ“гҖӮзӣӣеҠЎе”ҜеңЁж‘ҙи’ұеј№жЈӢпјҢжүҖи®әжһҒдәҺеЈ°иүІд№Ӣй—ҙпјҢдёҫи¶ідёҚзҰ»з»®зәЁз»”д№Ӣдҫ§пјҢжёёжӯҘдёҚеҺ»еҠҝеҲ©й…’е®ўд№Ӣй—ЁгҖӮдёҚй—»жё…и°Ҳи®ІйҒ“д№ӢиЁҖпјҢдё“д»Ҙдё‘иҫһеҳІеј„дёәе…ҲгҖӮд»ҘеҰӮжӯӨиҖ…дёәй«ҳиҝңпјҢд»ҘдёҚе°”иҖ…дёәйҮҺгҖӮвҖқеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеЈ«ж—ҸеҗҚеЈ«еҫҖеҫҖд№ҹжңүе…¶вҖңд»»иҜһвҖқдёҺвҖңжҺ’и°ғвҖқгҖӮеҸІд№ҰиҪҪдҪ•е°ҡд№ӢдёҺйўң延д№ӢйғҪиә«еҪўзҹӯе°ҸпјҢдәҢдәәвҖңй—®и·Ҝдәәдә‘пјҡвҖҳеҗҫдәҢдәәи°ҒдјјзҢҙпјҹвҖҷи·ҜдәәжҢҮе°ҡд№ӢдёәдјјгҖӮ延д№Ӣе–ң笑пјҢи·Ҝдәәжӣ°пјҡвҖҳеҪјдјјзҢҙиҖіпјҢеҗӣд№ғзңҹзҢҙвҖҷвҖқгҖӮж— и®әжҳҜеҳІи°‘д»–дәәиҝҳжҳҜиҮӘеҳІпјҢе…¶иЎЁзҺ°зұ»дәҺйӯҸжҷӢеҗҚеЈ«зҡ„йӮЈз§Қж”ҫиҫҫеҝғжҖҒгҖӮжүҖд»ҘдҪңдёәеҗҚеЈ«зҡ„еөҮеә·пјҢдёҚд»…жҳҜдёӨжҷӢеЈ«дәәзҡ„зІҫзҘһеҒ¶еғҸпјҢеңЁеҲҳе®Ӣж—¶жңҹдәҰеҸ—еҲ°еЈ«дәәзҡ„еҖҫж…•гҖӮиҝҷз§ҚеҖҫж…•пјҢиЎЁзҺ°еңЁеҲҳе®ӢеөҮеә·жғ…з»“дёҺжҷӢд»ЈеЈ«дәәеҗҚдәәеҒҡжҙҫзҡ„дёҖи„үзӣёжүҝдёҠгҖӮдёӨжҷӢж—¶жңҹпјҢеөҮеә·зҡ„й«ҳеЈ«еҪўиұЎжңҖе…Ҳжһ„е»әе®ҢжҲҗгҖӮиҖҢд»ҺгҖҠдё–иҜҙж–°иҜӯгҖӢгҖҠжҷӢд№ҰгҖӢи®°иҪҪдёӯжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°пјҢеөҮеә·зҡ„дёҖдәӣиЁҖиЎҢпјҢеҰӮжңҚйЈҹе…»з”ҹгҖҒйҡҗйҖёеҜ»д»ҷгҖҒи°ҲзҺ„иҜҙзҗҶгҖҒд»»дҫ еҘҪд№үпјҢд»ҘеҸҠеөҮеә·зҡ„зҗҙгҖҒеөҮеә·зҡ„з–ҸжҮ’пјҢд№ғиҮіеөҮеә·дёҺжңӢеҸӢзҡ„з»қдәӨзӯүпјҢйғҪиў«иөӢдәҲдәҶз¬ҰеҸ·еҢ–зҡ„зү№еҫҒз”ҡиҮіжҳҜдё“еұһжҖ§зҡ„ж„Ҹе‘ігҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәе°ұжҳҜеңЁеҜ№иҝҷдәӣж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·зҡ„иҜ„йүҙгҖҒж•Ҳд»ҝдёӯпјҢиЎЁиҫҫеҜ№еөҮеә·зҡ„敬ж„Ҹд»ҘеҸҠеҜ№жҷӢд»ЈеҗҚеЈ«зҡ„иҝҪж…•пјҢ并д»ҘжӯӨиҮӘй«ҳдәҺдё–гҖӮеҰӮзҺӢеҫ®пјҢеҸІз§°е…¶вҖңе°‘еҘҪеӯҰпјҢж— дёҚйҖҡи§ҲпјҢе–„еұһж–ҮпјҢиғҪд№Ұз”»пјҢе…ји§ЈйҹіеҫӢгҖҒеҢ»ж–№гҖҒйҳҙйҳіжңҜж•°вҖқпјҢеҸҜи°“жҳҜеҰӮеөҮеә·дёҖж ·зҡ„е…ЁжүҚгҖӮжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜд»–иҷҪ然вҖңз”ҹиҮӘеҚҺе®—вҖқпјҢдҪҶвҖңж –еҝ—иҙһж·ұвҖқвҖңиә«е®үйҡҗзҙ вҖқвҖңи¶ід»ҘиҙІе…№дёҳеӣӯпјҢжғҮжҳҜи–„дҝ—вҖқгҖӮиҖҢзҺӢеҫ®еҜ№дҪ•еҒғзҡ„иҜ„д»·дәҰжҳҜвҖңеҚҝе°‘йҷ¶зҺ„йЈҺпјҢж·№йӣ…дҝ®з•…пјҢиҮӘжҳҜжӯЈе§ӢдёӯдәәвҖқгҖӮе…¶д»–еҰӮдёҙеҲ‘еүҚж•…дҪңиҪ»жқҫзҡ„иҢғжҷ”зӯүдәәпјҢдәҰиЎЁжҳҺжӯӨйЈҺеҪұе“Қд№ӢжүҖеңЁгҖӮиҖҢеҲҳе®Ӣж—¶дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„еҖҫж…•дёҺжЁЎд»ҝпјҢеҚідҪҝжңӘеҫ—е…¶зҘһпјҢд№ҹж•…еӯҰе…¶иЎҢпјҢд»ҺиҖҢдҪҝеҫ—еөҮеә·зҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·ж„Ҹд№үжӣҙеҠ жҳҺжҳҫгҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„жҺҘеҸ—дёҺзҗҶи§Јжңүж·ұеҲҮзҡ„ж”ҝжІ»еҠЁеӣ пјҢиҖҢеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠд№ҹеҪұе“ҚдәҶеҜ№еөҮеә·зҡ„иҜ„д»·пјҢжӣҙиҝӣдёҖжӯҘж·ұеҢ–дәҶеөҮеә·дҪңдёәж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·зҡ„д»·еҖјгҖӮдёӨжҷӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„ж¬ЈиөҸпјҢз”Ёзҡ„жҳҜдёҖз§ҚиүәжңҜзҡ„гҖҒе®ЎзҫҺзҡ„зңје…үпјҢз”ҡиҮіжҳҜдёҖз§ҚжҜ«ж— еҠҹеҲ©зҡ„гҖҒзәҜзІ№зҡ„еҜ№зҫҺеҘҪдәӢзү©зҡ„иөһзҫҺгҖӮ他们еҜ№еөҮеә·иЎҢи—ҸдёҺйЈҺзҘһдёҫжӯўзҡ„жҺҘеҸ—пјҢйҮҚеңЁеҠЎиҷҡиҖҢдёҚд»ҘдәӢеҠЎдёәжҖҖпјҢиҝҷжҳҜеұһдәҺ他们еҗҚеЈ«йЈҺжөҒеҒҡжҙҫзҡ„йҮҚиҰҒиЎЁзҺ°гҖӮеөҮеә·ж•…дҪңж”ҫиҫҫиғҢеҗҺзҡ„дҝ—е°ҳд№ӢеҝөпјҢеңЁдёңжҷӢдәәжӮ жёёзҡ„еұұж°ҙд№Ӣжёёдёӯиў«иҮӘеҠЁж¶Ҳи§ЈжҺүдәҶгҖӮиҖҢеңЁеҲҳе®Ӣж—¶жңҹпјҢеңЁж¬ЈиөҸеөҮеә·дәәж јзҫҺзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹеҖҫжіЁдәҶзӣёеә”зҡ„ж”ҝжІ»жғ…жҖҖгҖӮеөҮеә·зҡ„гҖҠдёҺеұұе·Ёжәҗз»қдәӨд№ҰгҖӢе…¶е®һд№ҹжҳҜдёҖе°Ғж”ҝжІ»е®ЈиЁҖгҖӮеҰӮе…¶вҖңйқһжұӨгҖҒжӯҰиҖҢи–„е‘ЁгҖҒеӯ”вҖқзӯүдәҺеҪ»еә•дёҺеҸёй©¬ж°ҸеҶіиЈӮпјҢиЎЁжҳҺеҜ№йӯҸж°Ҹж”ҝжқғзҡ„жӢҘжҲҙд№Ӣж„ҸгҖӮеҲҳе®Ӣж”ҝжқғз”ұвҖңиҖҒеҶӣеҚ’вҖқзҜЎеӨәиҖҢжқҘпјҢе…¶еҝ…然дјҡеј•еҸ‘жқғеҠӣж јеұҖдёҺж”ҝ治秩еәҸзҡ„е·ЁеӨ§еҸҳеҢ–пјҢ并иҝӣдёҖжӯҘеҪұе“ҚеЈ«дәәзҡ„иЁҖиЎҢгҖӮеҰӮеӮ…дә®вҖңи§Ғдё–и·ҜеұҜйҷ©вҖқиҖҢдҪңгҖҠжј”ж…Һи®әгҖӢпјҢе…¶ж–Үз§°пјҡвҖңеӨ«д»ҘеөҮеӯҗд№ӢжҠ—еҝғеёҢеҸӨпјҢз»қзҫҒзӢ¬ж”ҫпјҢдә”йҡҫд№Ӣж №ж—ўжӢ”пјҢз«Ӣз”ҹд№ӢйҒ“ж— зҙҜпјҢдәәжӮЈж®Ҷд№Һе°ҪзҹЈгҖӮеҫ’д»ҘеҝҪйҳІдәҺй’ҹгҖҒеҗ•пјҢиӮҶиЁҖдәҺзҰ№гҖҒжұӨпјҢзҘёжңәеҸ‘дәҺиұӘз«ҜпјҢйҖёзҝ®й“©дәҺеһӮдёҫгҖӮи§ӮеӨ«иҙ»д№ҰиүҜеҸӢпјҢеҲҷеҢ№еҺҡе‘ідәҺз”ҳйё©пјҢе…¶жғ§жӮЈд№ҹпјҢиӢҘж— иҫ”иҖҢд№ҳеҘ”пјҢе…¶ж…ҺзҘёд№ҹпјҢзҠ№еұҘеҶ°иҖҢдёҙгҖӮвҖқиҝҷзҜҮж–Үз« зҡ„еҶҷдҪңзјҳз”ұжҳҜеӮ…дә®ж„ҹеҸ№дәҺд»•йҖ”зҡ„иү°йҷ©гҖӮд»–и®ӨдёәеөҮеә·еңЁйҒҝе…Қдәәз”ҹзҡ„еҗ„з§ҚзҘёжӮЈж–№йқўе·Із»ҸеҒҡеҫ—еҫҲе®ҢзҫҺдәҶпјҢдҪҶе°ұжҳҜеҜ№й’ҹдјҡгҖҒеҗ•е·Ҫзӯүдәәз–ҸдәҺйҳІиҢғпјҢжңҖеҗҺеҸҚеҸ—е…¶зҙҜгҖӮе…¶еҗҺеҲ—дёҫеә„е‘ЁгҖҒжҷҸе©ҙгҖҒеј дёҙзӯүдәәзҡ„дҫӢеӯҗпјҡвҖңж•…жјҶеӣӯеӨ–жҘҡпјҢеҝҢеңЁйҫҹзүәпјҢе•ҶжҙӣйҒҗйҒҒпјҢз•ҸжӯӨ驷马гҖӮе№ід»ІиҫһйӮ‘пјҢж®·йүҙдәҺеҙ”гҖҒеәҶпјҢеј дёҙжҢ№ж»ЎпјҢзҒјжҲ’д№ҺжЎ‘йңҚгҖӮиӢҘеҗӣеӯҗи§Ҳе…№дәҢйҖ”пјҢеҲҷиҙӨй„ҷд№ӢеҲҶж—ўжҳҺпјҢе…Ёдё§д№Ӣе®һеҸҲжҳҫгҖӮйқһзҹҘд№ӢйҡҫпјҢж…Һд№ӢжғҹйҡҫпјҢж…Һд№ҹиҖ…пјҢиЁҖиЎҢд№Ӣжһўз®Ўд№ҺгҖӮвҖқиҝҷе…¶е®һжҳҜеӮ…дә®еҜ№еҲҳе®Ӣж”ҝжІ»зҡ„еҖҹе–»гҖӮиҖҢе…¶еҗҺзҡ„еҲӣдҪңйғҪжңүиҝҷз§Қеҝ§жғ§зҠ¶жҖҒпјҢеҰӮеӣ дёәе°‘еёқеӨұеҫ·пјҢеҝғдёӯеҝ§жғ§дёҚе®үпјҢиҖҢеҲӣдҪңгҖҠж„ҹзү©иөӢгҖӢд»ҘеҜ„ж„ҸгҖӮжҚ®гҖҠе®Ӣд№ҰгҖӢпјҢе…¶еңЁи°Ӣеәҹе°‘еёқйҖўиҝҺе®Ӣж–Үеёқж—¶дәҺйҒ“и·ҜиөӢиҜ—дёүйҰ–пјҢе…¶дёӯдҫҝиЎЁзҺ°еҮәеҗҺжӮ”жғ§жҖ•д№Ӣж„ҸгҖӮзҡҮжқғзҡ„е·©еӣәпјҢдҪҝеҫ—е“ӘжҖ•жҳҜзҺӢгҖҒи°ўиҝҷж ·зҡ„й—ЁйҳҖдё–ж—Ҹд№ҹеҜ№ж—¶ж”ҝејҖе§ӢеҸҳеҫ—е®Ўж…ҺгҖӮзҺӢеҫ®гҖҠдёҺд»Һејҹеғ§з»°д№ҰгҖӢдёҖж–ҮдҫҝиЎЁзҺ°дәҶж”ҝжІ»еҸҳеұҖеҜ№д»–еҝғзҗҶзҡ„еҪұе“ҚгҖӮе…¶з§°пјҡвҖңеҗҫиҷҪж— дәәйүҙпјҢиҰҒжҳҜж—©зҹҘејҹпјҢжҜҸе…ұе®ҙиҜӯпјҢеүҚиЁҖдҪ•е°қдёҚд»Ҙжӯўи¶ідёәиҙөгҖӮдё”жҢҒзӣҲз•Ҹж»ЎпјҢиҮӘжҳҜ家门旧йЈҺпјҢдҪ•дёәдёҖж—ҰиҗҪеҜһиҮіжӯӨпјҢеҪ“еұҖиӢҰиҝ·пјҢе°ҶдёҚ然йӮӘпјҒвҖқжүҖи°“вҖңжҢҒзӣҲз•Ҹж»ЎпјҢиҮӘжҳҜ家门旧йЈҺвҖқиҜӯеҮәжңүжң¬гҖӮе®Ӣж–ҮеёқиҜӣжқҖеҫҗзҫЎд№ӢзӯүдәәпјҢе®ҡе№іи°ўжҷҰпјҢзҺӢжҳҷйҰ–е’ҢзҺӢеҚҺеҮәеҠӣеҫҲеӨҡпјҢж•…иҰҒе°ҒиөҸзҺӢжҳҷйҰ–зӯүпјҢдҪҶзҺӢжҳҷйҰ–еҚҙеқҡжҢҒдёҚеҸ—е°ҒиөҸпјҢд»ҚдёәдҫҚдёӯгҖӮеӣ дёәжҖ•жқғеҠӣиҝҮйҮҚйҒӯеҝҢиҖҢжӯҘе…ҘеҫҗзҫЎд№ӢзӯүеҗҺе°ҳпјҢзҺӢејҳеҸҲдёҠиЎЁжҺЁиҚҗеҲҳд№үеә·е…Ҙжңқжү§ж”ҝпјҢжӣҝд»ЈиҮӘе·ұжӢ…д»»еҸёеҫ’гҖӮдҪҶеҲҳд№үеә·еҚҙжӢ…еҝғзҺӢејҳгҖҒзҺӢжҳҷйҰ–е…„ејҹдәҢдәәеңЁжңқдёӯеҪјжӯӨе“Қеә”пјҢдјҡеүҠејұиҮӘе·ұзҡ„жқғеҠӣпјҢдәҺжҳҜеҝғдёӯжңүжүҖдёҚж»ЎгҖӮи§үеҜҹжӯӨдәӢзҡ„зҺӢжҳҷйҰ–еҠқиҜҙзҺӢејҳжҠҠеәңдёӯзҡ„дёҖеҚҠеЈ«е…өеҲҶз»ҷеҲҳд№үеә·пјҢд»Ҙиөўеҫ—е…¶еҘҪж„ҹгҖӮеҸҜзҹҘеңЁжқғеҠӣзҡ„еҜ№ж’һдёӯпјҢ他们已з»ҸжІЎжңүеҜ№дёңжҷӢж—¶жңҹвҖңзҺӢдёҺ马пјҢе…ұеӨ©дёӢвҖқзҡ„иҫүз…ҢиҮӘи§үпјҢжӣҙеӨҡдәҶдёҖд»Ҫи°Ёе°Ҹж…Һеҫ®гҖӮиҖҢзҺӢеҫ®д№ӢжүҖд»ҘеҶҷиҝҷе°ҒдҝЎз»ҷзҺӢеғ§з»°пјҢд№ҹжҳҜзңӢеҲ°е®Ӣж–Үеёқе№ҙиҖҒпјҢзҡҮе®ӨжқғеҠӣдәүеӨәи¶ҠжқҘи¶ҠжҝҖзғҲпјҢеӨ„еңЁжңқе»·дёӯдјҡжңүеҚұйҷ©гҖӮдәӢе®һд№ҹиҜҒжҳҺпјҢдёҫиҚҗд»–зҡ„жұҹж№ӣжңҖз»ҲеңЁдёҺеӨӘеӯҗеҲҳеҠӯзҡ„ж–—дәүдёӯиў«е®ігҖӮи§ӮзҺӢеҫ®вҖңдёүд№ҰвҖқпјҢе…¶ж”ҝжІ»жҖҒеәҰиЎЁзҺ°еҫ—иҷҪ然дёҚеғҸеөҮж–ҮйӮЈд№ҲејәзғҲпјҢдҪҶеӯ—йҮҢиЎҢй—ҙд№ҹиЎЁзҺ°еҮәж—¶ж”ҝзҡ„еҪұе“ҚгҖӮдҪҶе…¶дёҚе…іж”ҝжІ»еҜ№жҠ—пјҢеҸӘжұӮдҝқе…Ёе…¶иә«пјҢи¶іи§ҒзҺӢеҫ®жҳҜзңҹи°Ёж…ҺиҖ…гҖӮиҖҢзҺӢж°Ҹ家ж—Ҹзҡ„еҸҰдёҖдәәзү©зҺӢеҫҪжүҖдҪңгҖҠйҮҺй№ңиөӢгҖӢз§°пјҡвҖңе°”д№ғж№ӣж·Ўжү¬жҫңпјҢдҝҜд»°еЁҒз•ҙпјҢеҝғзҹңиҝңйҮҺпјҢж„Ҹжғ•иҝ‘жҙІгҖӮвҖқе…¶дёӯвҖңж„Ҹжғ•иҝ‘жҙІвҖқиҜӯдёҺеүҚйқўдҝҜд»°иҮӘеҫ—д№Ӣж„Ҹеҝ—зӣёеҜ№пјҢйўҮеҗ«ж·ұж„ҸпјҢжӯЈжҳҜиҝҷз§Қи°Ёж…ҺеҝғжҖҒзҡ„еҸҚжҳ гҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„иҝҪеҝөж—ўжҳҜеҜ№зҺ°е®һзҡ„еҜ№жҠ—пјҢеҸҲжҳҜжғ…ж„ҹдёҠиҺ·еҫ—е…ұйёЈдёҺиҮӘжҲ‘е®Ҫи§Јзҡ„йңҖиҰҒгҖӮж— и®әжҳҜеӮ…дә®зҡ„еҝ§жғ§иҝҳжҳҜзҺӢеҫ®зҡ„и°Ёж…ҺпјҢ他们йғҪеңЁеҶ…еҝғжһ„е»әзқҖеҘ‘еҗҲе·ұиә«зҡ„еөҮеә·еҪўиұЎгҖӮеҸҲеҰӮйўң延д№ӢпјҢгҖҠе®Ӣд№ҰгҖӢжң¬дј з§°е…¶и§ҒеҲ°еҲҳж№ӣгҖҒж®·жҷҜд»ҒжҠҠжҢҒеӨ§жқғеёёеёёж„Өж„ӨдёҚе№іпјҢиЁҖиҫһжҝҖзғҲиҖҢеҫ—зҪӘдәҶеҲҳж№ӣпјҢеӣ жӯӨиў«еӨ–жҙҫеҲ°ж°ёеҳүеҒҡеӨӘе®ҲгҖӮйўң延д№ӢйқһеёёжҖЁж„ӨпјҢдәҺжҳҜдҪңгҖҠдә”еҗӣе’ҸгҖӢгҖӮе…¶еңЁжӯҢе’ҸеөҮеә·ж—¶иҜҙпјҡвҖңйёҫзҝ®жңүж—¶й“©пјҢйҫҷжҖ§и°ҒиғҪй©ҜгҖӮвҖқиЎЁиҫҫиҮӘе·ұзҡ„дёҚеұҲд№Ӣж„ҸгҖӮиҖҢйўң延д№ӢеҜ№еөҮеә·зҫҪеҢ–еҚҮд»ҷзҡ„з»“еұҖзҡ„и®ӨиҜҶпјҢж—ўиЎЁзҺ°еҮәд»–еҜ№еөҮеә·зҡ„еҗҢжғ…пјҢеҸҲз»ҷиҗҪйӯ„еӨұж„Ҹзҡ„иҮӘе·ұеҜ»жұӮдәҶзІҫзҘһж…°и—үд№ӢжүҖгҖӮе…ғеҳүж—¶жңҹзҡ„еҸҰеӨ–дёҖдёӘеӨ§иҜ—дәәи°ўзҒөиҝҗд№ҹжңүеҜ№еөҮеә·зҡ„еҗҹе’ҸгҖӮж—¶и°ўзҒөиҝҗиў«иҜ¬еӣҫи°ӢдёҚиҪЁпјҢжңүеҸҚеҸӣд№Ӣж„ҸгҖӮи°ўзҒөиҝҗдёҠд№Ұиҫ©и§ЈпјҢе®Ӣж–ҮеёқжҳҺзҹҘд»–жҳҜиў«еҶӨжһүзҡ„дҪҶд»Қе°Ҷе…¶и°ғд»»дёҙе·қеҶ…еҸІгҖӮи°ўзҒөиҝҗеңЁи°ғд»»йҖ”дёӯеҶҷдёӢгҖҠйҒ“и·ҜеҝҶеұұдёӯгҖӢпјҢеңЁиҝҷйҰ–иҜ—дёӯи°ўзҒөиҝҗеӣһеҝҶдәҶйҡҗеұ…ж—¶ж”ҫжөӘд»»иҜһгҖҒж— жӢҳж— жқҹзҡ„з”ҹжҙ»пјҡвҖңиҝҪеҜ»ж –жҒҜж—¶пјҢеҒғеҚ§д»»зәөиҜһгҖӮвҖқйўҮдёҺеөҮеә·зӣёзұ»гҖӮз§°иҮӘе·ұжғ¬ж„ҸдәҺеұұж°ҙд№Ӣй—ҙжҳҜд»–жң¬жҖ§дҪҝ然пјҢдёҚе…іеӨ–зү©гҖӮеҗҺдҪңиҖ…д»ҘвҖңеҮ„еҮ„гҖҠжҳҺжңҲеҗ№гҖӢпјҢжҒ»жҒ»гҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢгҖӮж®·еӢӨиҜүеҚұжҹұпјҢж…·ж…Ёе‘Ҫдҝғз®ЎвҖқеҒҡз»“пјҢжӣҙжҳҜиЎЁжҳҺдёҺеөҮеә·зӣёдјјзҡ„жғ…ж„ҹжҺ’йҒЈиЎҢдёәгҖӮжӯӨиҜҡеҰӮе®Ӣд»ЈеҲҳеқҰд№ӢиҜ„дә‘пјҡвҖңзӣ–д»Ҙд»Ҡжҳ”иҷҪж®ҠпјҢиҖҢжғ…дёҚејӮд№ҹгҖӮвҖқгҖҠе№ҝйҷөж•ЈгҖӢиҷҪ然еңЁеөҮеә·д№ӢеҗҺж— й—»дәҺдё–пјҢ然еҚҙд»ҘжүҖеҘҸд№ӢжӣІжҜ”д№ӢпјҢж•…и°ўзҒөиҝҗд»ҘеөҮеә·иҮӘеҶөд№Ӣж„ҸдёҚиЁҖиҮӘжҳҺгҖӮжҳҺдәәеј жәҘеёёе°Ҷи°ўзҒөиҝҗдёҺеөҮеә·еҜ№жҜ”пјҢз§°пјҡвҖңдәҲжүҖжғңиҖ…пјҢ涕泣йқһеҫҗе№ҝпјҢйҡҗйҒҒйқһйҷ¶жҪңпјҢиҖҢеҫҳеҫҠеҺ»е°ұпјҢиҮӘж®ӢеҪўйӘёпјҢеӯҷзҷ»жүҖи°“жҠұеҸ№дәҺеөҮз”ҹд№ҹгҖӮвҖқеӯҷзҷ»жӣҫз§°еөҮеә·жүҚиғҪиҷҪй«ҳпјҢдҪҶдҝқз”ҹд№ӢйҒ“дёҚи¶іпјҢеӨ„дәҺжҷӢе®Ӣжӣҙжӣҝж—¶зҡ„и°ўзҒөиҝҗйўҮзұ»д№ӢгҖӮеј жәҘеҸҲз§°пјҡвҖңеә·д№җжӯ»дәҺзҺ©дё–пјҢжҖңд№ӢиҖ…зҠ№жҜ”дәҺеӯ”еҢ—жө·пјҢеөҮдёӯж•ЈгҖӮвҖқе…¶иЁҖеҸҜи°“еҫ—д№ӢгҖӮз»јдёҠпјҢеҲҳе®Ӣж—¶жңҹеңЁеөҮеә·жҺҘеҸ—еҸІдёҠе…·жңүйҮҚиҰҒзҡ„ең°дҪҚгҖӮиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„ж”ҝжІ»гҖҒж–ҮеҢ–е’Ңж–ҮеӯҰеҲӣдҪңзӯүйғҪеӨ„дәҺиҪ¬еһӢж—¶жңҹпјҢиҖҢж— и®әжҳҜеҜ№еөҮеә·еҸІж–ҷзҡ„收йӣҶпјҢиҝҳжҳҜж—¶дәәеҜ№еөҮеә·зҡ„д»°ж…•дёҺжЁЎд»ҝпјҢд№ғиҮіж–ҮеҢ–иүәжңҜзӯүж–№йқўзҡ„еҲ»з”»пјҢйғҪиЎЁжҳҺ延з»ӯдәҺжҷӢд»Јзҡ„еөҮеә·жғ…结并没жңүж·Ўи–„гҖӮеҲҳе®ӢеЈ«дәәеӯҰд№ еөҮеә·пјҢжҲ–ж•…дҪңж”ҫиҫҫпјҢжҲ–ж„Өдё–е«үдҝ—пјҢжҲ–дәҺеұұжіҪд№ӢжёёдёӯжӮҰеҝ—пјҢжҲ–еңЁзҗҙй…’иҜ—иөӢдёӯжҖЎжғ…пјҢ他们еңЁж¬ЈиөҸеөҮеә·зҡ„ж—·иҫҫйЈҺжөҒж—¶д№ҹеҖҫжіЁдәҶжӣҙеӨҡзҡ„дҝ—е°ҳд№ӢеҝөпјҢ并еңЁеҜ№е…¶жӮІеү§е‘Ҫиҝҗзҡ„ж„ҹе–ҹдёӯдҪ“жӮҹдё–и·Ҝзҡ„иү°йҷ©гҖӮ他们少дәҶеҮ еҲҶдёңжҷӢж—¶е”ҜзҫҺзҡ„иҜ—ж„Ҹж –еұ…пјҢеҚҙеӨҡдәҶдёҖеҲҶж·ұжІүзҡ„е…Ҙдё–жғ…жҖҖпјҢд»ҺиҖҢеҸҚжҳ еҮәеҲҳе®ӢеЈ«дәәеҝғжҖҒд»ҘеҸҠеҚ—жңқдәәж–ҮзІҫзҘһзҡ„е¬—еҸҳгҖӮ他们жҺҘеҸ—еөҮеә·пјҢиҷҪ然д№ҹиӨ’иҙ¬дёҚдёҖпјҢжңүж—¶д№ҹд»…д»…еҫ—е…¶еҪўдјјпјҢдҪҶж— з–‘д№ҹејәеҢ–дәҶеөҮеә·зҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·д»·еҖјпјҢд»ҺиҖҢдёәиҮӘе·ұжүҫеҜ»еҲ°дәҶдёҖд»ҪеҝғзҒөзҡ„еҜ„жүҳгҖӮзј–иҫ‘пјҡзҺӢиҪІ й•ҝдәӯ ж–Үз« и§ҒгҖҠдёӯе·һеӯҰеҲҠгҖӢ2024е№ҙ第9жңҹвҖңеҺҶеҸІдёҺж–ҮеҢ–вҖқж Ҹзӣ®пјҢеӣ зҜҮе№…жүҖйҷҗпјҢжіЁйҮҠгҖҒеҸӮиҖғж–ҮзҢ®зңҒз•ҘгҖӮ

|  зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°

зҫҺиҒ”еӮЁдё»еёӯйҮҚзЈ…еҸ‘еЈ°  2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў

2024е№ҙзҺүзұіеёӮеңәдҫӣйңҖеҪў дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ

дёӯеӣҪдёҺйҮ‘з –еӣҪ家еҶңдә§е“Ғ еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ

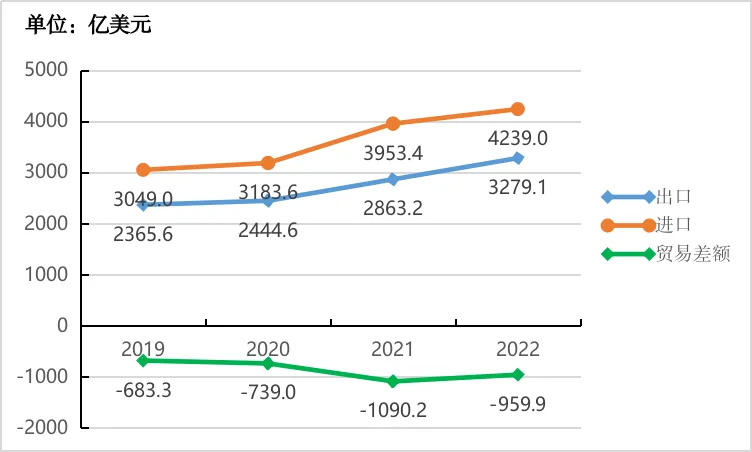

еҪӯж–Үз”ҹпјҡд»Һ规模з»ҸжөҺзңӢ д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ

д№ иҝ‘е№ідё»еёӯ第е…ӯж¬ЎеҲ°и®ҝ еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё

еј дә‘еҚҺпјҡе…ідәҺзІ®йЈҹе®үе…Ё е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶

е…ЁзҗғиҪ¬еҹәеӣ зҺ°зҠ¶ иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү©

иҝһе№іпјҡж¶Ҳиҙ№жҸҗжҢҜпјҡйЈҺзү© еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ

еҲҳйҷҲжқ°пјҡ2025е№ҙе®Ҹи§Ӯз»Ҹ жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ–

жқҺеҘҮйң–пјҡM1еўһйҖҹе№ҙеҶ…йҰ– еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ

еҰӮдҪ•жһ„е»әејҳжү¬ж•ҷиӮІе®¶зІҫ дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ

дёӯеӣҪе·ҘзЁӢйҷўйҷўеЈ«еӯҷе…¶дҝЎ