马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

дҫҜе»әж–°пјҲеӨ©жҙҘеёҲиҢғеӨ§еӯҰ欧жҙІж–ҮжҳҺз ”з©¶йҷўйҷўй•ҝпјү 16дё–зәӘзҡ„иӢұеӣҪеңҲең°иҝҗеҠЁпјҢжҳҜеҺҶеҸІдёҠ第дёҖж¬Ўе…·жңүеёӮеңәжҢҮеҗ‘зҡ„еңҹең°зЎ®жқғиҝҗеҠЁпјҢжҳҜжҠҠе…·жңүе…ұеҗҢдҪ“жҖ§иҙЁзҡ„ж··еҗҲеңҹең°жүҖжңүеҲ¶з•Ңе®ҡдёәжҺ’д»–жҖ§зҡ„жҳҺжҷ°дә§жқғпјҢд»ҺиҖҢжҝҖеҠұз»ҸжөҺж•ҲзҺҮпјҢйў иҰҶдёӯдё–зәӘзҡ„еҹәзЎҖгҖӮз»ҸиҝҮж•°дёӘдё–зәӘзҡ„зү©иҙЁз§ҜзҙҜгҖҒжқғеҲ©з§ҜзҙҜе’Ңи§Ӯеҝөз§ҜзҙҜпјҢзӨҫдјҡж·ұеұӮз»“жһ„еҸ‘з”ҹдәҶзӣёеҪ“ж·ұеҲ»зҡ„еҸҳеҢ–пјҢе…¶дёӯеңҹең°еёӮеңәеҢ–е’ҢеҶңж°‘зҡ„зӨҫдјҡеҢ–жҳҜеҹәзЎҖжҖ§зҡ„еҸҳйҮҸеҸӮж•°пјҢеңҲең°еҚіжҳҜиҝҷз§ҚеҸҳеҢ–зҡ„еҺҶеҸІжҖ§жҖ»з»“гҖӮвҖңеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮвҖқдҪңдёәеҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үиҪҪдҪ“пјҢжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁжңҖиғҪеҠЁгҖҒжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҺЁеҠЁеҠӣйҮҸгҖӮйўҶдё»еңҲең°зҡ„йҖҡеёёж–№ејҸжҳҜеҘ‘зәҰеңҲең°гҖҒжі•еәӯеңҲең°д»ҘеҸҠеҚҸи®®еңҲең°пјҢд»ҘеҗҲжі•еңҲең°дёәдё»гҖӮйўҶдё»йқһжі•жҡҙеҠӣеңҲең°зЎ®е®һеӯҳеңЁпјҢжҳҜиөӨиЈёиЈёзҡ„жҺ еӨәпјҢжҡҙйңІдәҶж—©жңҹиө„жң¬зҡ„еӨұиҢғдёҺиҙӘе©ӘпјӣйўҶдё»жҡҙеҠӣйқһжі•еңҲең°еҸ—еҲ°дҪғеҶңеңҹең°жқғеҲ©зҡ„жҠөжҠ—пјҢдҪғеҶңзҡ„жҠөжҠ—е…·жңүдёҖе®ҡеҗҲжі•жҖ§е’Ңжңүж•ҲжҖ§пјӣдҪҶиҝҷз§ҚвҖңжҡҙеҠӣеңҲең°жүҖеҚ жҜ”дҫӢеҫҲе°ҸвҖқгҖӮ16дё–зәӘдёӯеҸ¶д»ҘеҗҺеҚҸи®®еңҲең°и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢеңҹең°зЎ®жқғд»ҺжқҘжІЎжңүжҠӣејғжі•еҫӢиҖҢжҳҜи¶ҠжқҘи¶Ҡ规иҢғпјҢ18дё–зәӘеҸ‘еұ•дёәвҖңи®®дјҡеңҲең°вҖқеҲҷеұһж°ҙеҲ°жё жҲҗгҖӮд»Һеҹәжң¬еұӮйқўдёҠи®ІпјҢеңҲең°дёҚжҳҜи·өиёҸеңҹең°жқғеҲ©пјҢжҒ°жҒ°жҳҜжҳҺжҷ°е’ҢзЎ®е®ҡеңҹең°жқғеҲ©гҖӮеңҲең°и§„жЁЎжңүйҷҗпјҢеңҲең°дёӯеҝғең°еҢәзҡ„еңҲең°жҜ”дҫӢеӨ§жҰӮеңЁ20~25пј…е·ҰеҸігҖӮжҖ»д№ӢпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„еҪұе“ҚиҮідёәж·ұиҝңпјҢжҳҜдёӘиҖҒиҜқйўҳд№ҹжҳҜеҹәзЎҖжҖ§иҜқйўҳпјҢжңүеҝ…иҰҒз»ҷдәҲж–°зҡ„е…іжіЁгҖӮ

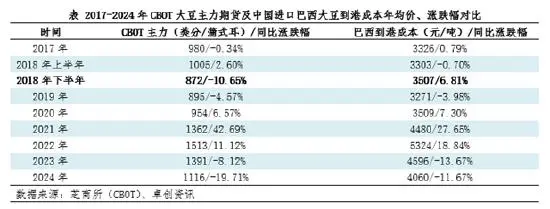

16дё–зәӘеүҚеҗҺжҳҜиҘҝ欧иө„жң¬дё»д№үзЎ®з«Ӣзҡ„ж—¶д»ЈпјҢдј з»ҹеҸІеӯҰжӣҙе…іжіЁең°зҗҶеӨ§еҸ‘зҺ°гҖҒж–ҮиүәеӨҚе…ҙжҲ–иӢұеӣҪйқ©е‘ҪгҖҒе°јеҫ·е…°йқ©е‘ҪзӯүпјҢ并е°Ҷе…¶и§Ҷдёә欧жҙІд№ғиҮідё–з•Ңиҝ‘д»ЈеҸІзҡ„ејҖзҜҮгҖӮиҝҷж ·зҡ„и§ӮзӮ№ж— еҸҜеҺҡйқһпјҢдҪҶеҗҢж—¶жҲ‘们иҝҳйЎ»зңӢеҲ°еӨ§дәӢ件иғҢеҗҺжӣҙж·ұеҺҡзҡ„иғҢжҷҜгҖӮеңҹең°иҙўдә§жқғзҡ„еҸҳеҢ–пјҢжҳҜй•ҝж—¶ж®өзҡ„пјҢз”ҡиҮіжҳҜйқҷжӮ„жӮ„зҡ„пјҢ然иҖҢдёҺжҳҫиө«зҡ„еӨ§йқ©е‘ҪеҚҙжҳҜдёҚеҸҜеҲҶеүІзҡ„гҖӮд»ҺиҝҷдёӘж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢдјҙйҡҸ16дё–зәӘиҝҷдёӘеҜҢжңүж„Ҹд№үзҡ„ж—¶й—ҙеҚ•дҪҚзҡ„еҗҜеҠЁпјҢеңЁж¬§жҙІзҡ„ж ёеҝғеҢәеҹҹпјҢжңҖе…·жңүж·ұиҝңеҺҶеҸІеҪұе“Қзҡ„дәӢ件пјҢиҺ«иҝҮдәҺиӢұж је…°еңҲең°иҝҗеҠЁгҖӮ

еңҲең°иҝҗеҠЁдёҚжҳҜзҺӢеӣҪж”ҝеәңзҡ„и®ҫи®ЎпјҢзӣёеҸҚпјҢдёҖеәҰз”ҡиҮійҒӯеҲ°ж”ҝеәңзҡ„йҳ»жӯўпјҢ然иҖҢе®ғеҚҙжҳҜ欧жҙІеҺҶеҸІдёҠд№ҹжҳҜдәәзұ»еҺҶеҸІдёҠ第дёҖж¬Ўе…·жңүеёӮеңәжҢҮеҗ‘зҡ„еңҹең°ж”№йқ©иҝҗеҠЁгҖӮеңҲең°иҝҗеҠЁе®һиҙЁдёҠжҳҜжҠҠе…·жңүе…ұеҗҢдҪ“жҖ§иҙЁзҡ„ж··еҗҲеңҹең°жүҖжңүеҲ¶з•Ңе®ҡдёәе…·жңүжҺ’д»–жҖ§зҡ„з§Ғдәәдә§жқғпјҢд»ҺиҖҢжҝҖеҠұз»ҸжөҺж•ҲзҺҮпјҢжңҖз»Ҳйў иҰҶдёӯдё–зәӘзҡ„еҹәзЎҖгҖӮиҜәж–ҜжҢҮеҮәпјҡвҖңжүҖжңүжқғзҡ„жј”иҝӣпјҢд»ҺеҺҶеҸІдёҠзңӢеҢ…жӢ¬дәҶдёӨдёӘжӯҘйӘӨпјҢе…ҲжҳҜжҠҠеұҖеӨ–дәәжҺ’йҷӨеңЁеҲ©з”Ёиө„жәҗзҡ„ејәеәҰд»ҘеӨ–пјҢиҖҢеҗҺеҸ‘жҳҺи§„з« пјҢйҷҗеҲ¶еұҖеҶ…дәәеҲ©з”Ёиө„жәҗзҡ„ејәеәҰгҖӮвҖқд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢе…ҲжҳҜеә„еӣӯпјҚжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“еҶ…еӨ–жңүеҲ«пјҢеҚіжҺ’ж–Ҙжқ‘зӨҫд»ҘеӨ–зҡ„дәәдҪҝз”Ёиө„жәҗзҡ„ејәеәҰпјӣ继иҖҢжҳҜйҷҗеҲ¶жң¬жқ‘й•ҮеҶ…йғЁдҪҝз”Ёиө„жәҗзҡ„ејәеәҰпјҢд№ҹе°ұжҳҜд»ҘдёӘдҪ“дёәеҚ•дҪҚпјҢеңЁеә„еӣӯпјҚжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“еҶ…жҳҺзЎ®дёӘдәәеңҹең°дә§жқғзҡ„иҫ№з•ҢгҖӮиҘҝ欧дёӯдё–зәӘд№Ўжқ‘е…ұеҗҢдҪ“жңүдёҖе®ҡзЁӢеәҰзҡ„иҮӘжІ»дёҺдә’еҠ©еӣ зҙ пјҢеҗҢж—¶ж„Ҹе‘ізқҖжңҚд»ҺгҖҒйҡ”з»қдёҺзӢӯйҡҳпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁжӯЈжҳҜжүҖжңүжқғеҺҶеҸІжј”иҝӣзҡ„第дәҢдёӘжӯҘйӘӨпјҢеҚіеңЁеёӮеңәеҢ–е’ҢзӨҫдјҡеҢ–зҡ„жқЎд»¶дёӢпјҢеә„еӣӯе…ұеҗҢдҪ“еҶ…з”ҡиҮіеңЁе®¶еәӯеҶ…жҳҺзЎ®з§Ғдәәеңҹең°дә§жқғгҖӮ

дёҖгҖҒеңҲең°з©¶з«ҹжҳҜжҖҺж ·зҡ„иҝҗеҠЁ

ж¬ІзҹҘеңҲең°жҳҜд»Җд№ҲпјҢе…ҲйЎ»жҳҺдәҶеңҲең°дёҚжҳҜд»Җд№ҲпјҢе®ғзӣёеҜ№дҪ•зү©иҖҢиЁҖгҖӮ

вҖңеңҲең°вҖқжҳҜзӣёеҜ№дәҺвҖңж•һз”°вҖқиҖҢиЁҖгҖӮж•һз”°пјҲпҪҸпҪҗпҪ…пҪҺ пҪҶпҪүпҪ…пҪҢпҪ„пҪ“пјүж„ҸжҢҮдј з»ҹеә„еӣӯзҡ„з”°еҲ¶пјҢиҖ•ең°з”ұеҲҶж•Јзҡ„ж•°зҷҫд№ғиҮіжӣҙеӨҡзӢӯй•ҝзҠ¶зҡ„жқЎз”°жүҖжһ„жҲҗпјҢжқЎз”°д№Ӣй—ҙд»…з”ЁиҚүеһ„еҲҶеүІпјҢжІЎжңүж°ёд№…зҡ„еӣҙеһЈпјҢ收еүІеҗҺжӣҙж— жҳҺжҳҫз•ҢйҷҗпјҢдј‘иҖ•ж—¶еҲҷжҲҗдёәжүҖжңүжқ‘ж°‘зҡҶеҸҜдҪҝз”Ёзҡ„е…¬е…ұзү§еңәгҖӮе…ідәҺж•һз”°еҲ¶зҡ„еҹәжң¬зү№еҫҒпјҢз‘ҹж–Ҝе…ӢпјҲпјӘпҪҸпҪҒпҪҺ пјҙпҪҲпҪүпҪ’пҪ“пҪӢпјүеҪ’зәідёәеӣӣдёӘдё»иҰҒж–№йқўпјҡдёҖжҳҜдҪғеҶңзҡ„иҖ•ең°дёҚжҳҜйӣҶдёӯеңЁдёҖиө·зҡ„иҖҢжҳҜеҲҶж•ЈдёәдёҚеҗҢең°еқ—дёҠзҡ„жқЎз”°пјҢдәҢжҳҜиҪ®иҖ•еҲ¶пјҢдёүжҳҜе…ұеҗҢж”ҫзү§еҲ¶пјҢеӣӣжҳҜдёҠиҝ°ж•һз”°еҲ¶зҡ„еҹәжң¬и§„еҲҷз”ұеә„еӣӯжі•еәӯиҙҹиҙЈе®һж–ҪгҖӮдёҚйҡҫзңӢеҮәпјҢж•һз”°е…·жңүжҳҺжҳҫзҡ„жқ‘зӨҫе…ұеҗҢдҪ“иғҢжҷҜпјҢжқ‘ж°‘жңүзӣёеҪ“зЁӢеәҰзҡ„еҚҸдҪңпјҡжҜҸдёӘдәәеҚ жңүеңҹең°йқўз§ҜжҳҜеӣәе®ҡзҡ„пјҢдҪҶеңҹең°зҡ„дҪҚзҪ®жҳҜеҸҳеҠЁзҡ„пјҢеӣ дёәиҖ•ең°е№ҙе№ҙиҪ®жҚўпјҢжүҖд»Ҙдәә们жҢҮзқҖдёҖеқ—ең°иҜҙпјҢд»Ҡе№ҙе®ғжҳҜжҲ‘зҡ„пјҢжҳҺе№ҙе°ұжҳҜеҲ«дәәзҡ„дәҶгҖӮиҖҢзҺ°еңЁжҳҜеҲ«дәәзҡ„йӮЈеқ—жҳҺе№ҙеҲҷжҳҜжҲ‘зҡ„гҖӮзӢӯй•ҝзҡ„жқЎз”°пјҲпҪ“пҪ”пҪ’пҪүпҪҗпјүжҳҜиҪ®иҖ•зҡ„еҹәжң¬еҚ•дҪҚпјҢжҜҸдёӘдҪғжҲ·зҡ„жҢҒжңүең°еҲҶеёғеңЁеҗ„еӨ„пјҢ并дёҺе…¶д»–дҪғжҲ·зҡ„жқЎз”°зӣёдәӨй”ҷгҖӮеңЁиӢұж је…°пјҢдёҖжқЎз”°зӣёеҪ“дәҺпј‘иӢұдә©пјҢеӨ§зәҰе°ұжҳҜдёҖдёӘзүӣйҳҹдёҖеӨ©зҡ„иҖ•ең°йқўз§ҜпјҢжүҖи°“вҖңеңҲең°вҖқпјҢеңЁеҪўејҸдёҠе°ұжҳҜе°ҶиҮӘе·ұеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°йӣҶдёӯиө·жқҘпјҢе®ЈзӨәеңҲең°иҖ…еҜ№иҝҷеқ—еңҹең°зҡ„жқғеҲ©пјҢ并жҸҗеҚҮз”ҹдә§ж•ҲзҺҮгҖӮжӯӨеӨ–пјҢж•һз”°иҝҳеҢ…жӢ¬еә„еӣӯе‘ЁеӣҙеӨ§зүҮзҡ„иҚ’ең°гҖҒж°ҙеЎҳгҖҒжІјжіҪе’ҢжЈ®жһ—пјҢжҜҸдёҖдҪҚжқ‘ж°‘йғҪжңүдҪҝз”Ёе®ғ们зҡ„жқғеҲ©пјҢжүҖд»Ҙиў«з§°дёәе…ұз”Ёең°пјҢеҸҲз§°е…¬ең°пјҲпҪғпҪҸпҪҚпҪҚпҪҸпҪҺ пҪҶпҪүпҪ…пҪҢпҪ„пҪ“пјүгҖӮжҢүз…§еҸӨиҖҒзҡ„жғҜдҫӢпјҢеҶңж°‘дё–дё–д»Јд»Јең°еҲ©з”Ёе®ғ们пјҢж”ҫжҹҙгҖҒдјҗжңЁгҖҒж”ҫзүІз•ңгҖҒжӢҫж©ЎеӯҗгҖҒйҮҮиҳ‘иҸҮд»ҘеҸҠжё”зҢҺзӯүпјҢжҳҜеҶңж°‘з»ҸжөҺз”ҹжҙ»зҡ„йҮҚиҰҒиө„жәҗгҖӮе…¬ең°зҡ„дҪҝз”ЁдёҚд»…жңүз»ҸжөҺж„Ҹд№үпјҢиҝҳж Үеҝ—зқҖдҪҝз”ЁиҖ…зҡ„е…¬е…ұжқғеҲ©пјҢжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“д№ӢеӨ–зҡ„дәәдёҚеҸҜд»ҘдҪҝз”Ёе…¬ең°гҖӮе…ұз”Ёең°еҗҚд№үдёҠйўҶдё»з®Ўиҫ–пјҢе®һйҷ…дёҠиҝңдёҚжҳҜйӮЈд№Ҳз®ҖеҚ•гҖӮеӨ§зәҰ1070е№ҙпјҢиҘҝзҸӯзүҷе·ҙеЎһзҪ—йӮЈжө·е…іи®°иҪҪпјҡвҖңжөҒеҠЁзҡ„ж°ҙе’ҢеұұжіүгҖҒиҚүеңәгҖҒзү§еңәгҖҒжЈ®жһ—гҖҒзҒҢжңЁдёӣе’ҢеІ©зҹіпјҢеұһдәҺз”·зҲө们пјҢдҪҶ他们дёҚиғҪд»Ҙе®Ңе…ЁжүҖжңүжқғпјҲпҪ…пҪҺ пҪҒпҪҢпҪҢпҪ…пҪ•пјүзҡ„еҪўејҸжҢҒжңүгҖӮвҖқеҚіпјҢеңЁе…ұз”Ёең°дёҠпјҢз”·зҲө们еҸӘжӢҘжңүеұһдәҺ他们зҡ„йӮЈд»ҪжқғеҲ©пјҢвҖңдҪңдёәйўҶең°зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢиҝҳиҰҒи®©е…¶жқ‘民们йҡҸж—¶йғҪеҸҜдә«з”Ёиҝҷдәӣиө„жәҗвҖқгҖӮеҰӮжһңе°Ҷе…¬з”Ёең°и§ҶдҪңең°дә§пјҢжҲ‘们еҸ‘зҺ°е…¬ең°дёҠзҡ„дёҚеҗҢжқғеҲ©зҡ„еҸ еҠ е’Ңзә з»“иҫҫеҲ°дәҶжһҒе…¶еӨҚжқӮзҡ„зЁӢеәҰпјҢд»ҘиҮідәҺеёғжҙӣиө«иҜҙпјҡвҖңиҰҒжғіжүҫеҮәи°ҒжҳҜдёӯдё–зәӘе…¬ең°зҡ„зңҹжӯЈдё»дәәжҳҜеҫ’еҠізҡ„гҖӮвҖқе…ұз”Ёең°зҡ„дә§жқғжңҖдёәжЁЎзіҠпјҢжүҖд»ҘеңҲең°дёӯеј•иө·зҡ„дәүз«ҜжңҖеӨҡгҖӮдёҚи®әдҪғеҶңдёӘдәәжҢҒжңүең°пјҢиҝҳжҳҜе…ұз”Ёең°пјҢдј з»ҹзҡ„еңҹең°ж··еҗҲжүҖжңүжқғжӯЈеңЁжј”еҢ–дёәжҺ’д»–жҖ§зҡ„з§ҒдәәжүҖжңүжқғгҖӮ

вҖңеңҲең°вҖқзӣёеҜ№дәҺжқҹзјҡеңЁж•һз”°дёҠзҡ„дҪғеҶңеҸҠе…¶дҝқжңүең°дә§жқғиҖҢиЁҖгҖӮеңЁдёӯдё–зәӘпјҢеә„еӣӯжі•жҸҸиҝ°дҫқйҷ„дҪғеҶңдёҺеңҹең°е…ізі»зҡ„жі•еҫӢиҜӯиЁҖжҳҜиҝҷж ·зҡ„пјҢ称他们жҳҜвҖңжқҹзјҡдәҺеңҹең°дёҠзҡ„дәәвҖқпјҲпҪҮпҪҢпҪ…пҪӮпҪҒпҪ… пҪҒпҪӮпҪ“пҪғпҪ’пҪүпҪҗпҪ”пҪҒпҪ…пјүгҖӮиҝҷж„Ҹе‘ізқҖпјҢд»–дёҚиғҪйҡҸж„ҸзҰ»ејҖеңҹең°пјӣд№ҹж„Ҹе‘ізқҖпјҢйҷӨйқһж №жҚ®жҹҗдәӣжқЎд»¶пјҢдёҚиғҪе°ҶдҪғеҶңй©ұйҖҗгҖӮеңЁд№ жғҜжі•зҡ„дҝқжҠӨдёӢпјҢдҪғеҶңеңҹең°еҚ жңүжқғзЁіе®ҡпјҢдё–д»ЈжүҝиўӯпјҢе…¶з§ҜжһҒж„Ҹд№үдёҚеҸҜдҪҺдј°пјҢеҗҢж—¶д№ҹйЎ»жүҝи®Өе®ғд»Қ然еұҖйҷҗеңЁе°Ғе»әеә„еӣӯеҲ¶зҡ„жЎҶжһ¶дёӢпјҡдәәжҳҜжқҹзјҡдәҺеңҹең°дёҠзҡ„дәәпјҢжңҖз»ҲжҳҜдҫқйҷ„дәҺйўҶдё»зҡ„дәәпјҢиҖҢдҝқжңүең°жҳҺжҳҫжүҝиҪҪзқҖиә«д»Ҫе’ҢжқғеҠӣзҡ„ејәеҲ¶еӣ зҙ гҖӮеҮ дёӘдё–зәӘд»ҘжқҘпјҢйҡҸзқҖдҪғеҶңиҮӘз”ұзЁӢеәҰе’Ңз»ҸжөҺзҠ¶еҶөзҡ„жҷ®йҒҚж”№е–„пјҢеёӮеңәз»ҸжөҺйҖҗжёҗеҹ№иӮІиө·жқҘпјҢдҪғеҶңеҸҠе…¶дҝқжңүең°зҡ„еҶ…ж¶өз»ҸеҺҶдәҶйҮҚж–°е®ҡд№үпјҢдёӯдё–зәӘжҷҡжңҹе°Өе…¶жҳҺжҳҫгҖӮпј‘пј–дё–зәӘдҪғеҶңдё»дҪ“е·ІжҳҜе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңпјҢе…¶еүҚиә«жҳҜдҫқйҷ„жҖ§зҡ„дҪғжҲ·з»ҙе…°пјҲпҪ–пҪүпҪҢпҪҢпҪ…пҪүпҪҺпјүгҖӮе…¬з°ҝеҶңеҸҜиҮӘз”ұиҝҒеҫҷпјҢеҲ°д»–е–ңж¬ўеҺ»зҡ„д»»дҪ•ең°ж–№е°ұдёҡпјӣд»–зҡ„еңҹең°жқғеҲ©дёҚд»…еҸ—еҲ°еә„еӣӯжі•еәӯиҖҢдё”еҸ—еҲ°зҺӢеӣҪжҷ®йҖҡжі•дҝқжҠӨпјҢеңҹең°еҸҜеҗҲжі•еҮәе”®гҖҒиҪ¬з§ҹе’ҢжҠөжҠјгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢе°Ҫз®Ўе…¬з°ҝеҶңд»Қз»ҹз§°дёәд№ жғҜдҪғеҶңпјҢдҝқз•ҷзқҖе°Ғе»әе…ізі»зҡ„еӨ–еЈіпјҢе®һиҙЁдёҠдёҺйўҶдё»е·Із»ҸдёҚеҶҚжҳҜдәәиә«дҫқйҷ„е…ізі»пјҢдё»иҰҒжҳҜе•ҶдёҡжҖ§зҡ„з§ҹдҪғе…ізі»пјҢеӣ жӯӨе…¶еңҹең°жқғеҲ©иҺ·еҫ—дәҶдёҖз§ҚеёӮеңәиҢғз•ҙеҶ…зҡ„жі•еҫӢж—¶ж•ҲжҖ§пјҢдё–иўӯе°Ғе»әдҝқжңүең°д№ҹе°ұиө°еҲ°дәҶе°ҪеӨҙгҖӮжүҖи°“вҖңе…¬з°ҝвҖқе°ұжҳҜдҪғеҶңжҢҒжңүзҡ„еңҹең°жқғеҲ©иҜҒд№ҰпјҢж №жҚ®жі•еәӯзЎ®и®Өзҡ„дёҚеҗҢзҡ„з§ҹзәҰжқЎд»¶пјҢе…¬з°ҝдёҠи®°иҪҪзқҖдёҚеҗҢзҡ„еңҹең°жқғеҲ©гҖӮдёҖйғЁеҲҶеңҹең°е…·жңү世代继жүҝжқғпјҲпҪғпҪҸпҪҗпҪҷпҪҲпҪҸпҪҢпҪ„ пҪҸпҪҶ пҪүпҪҺпҪҲпҪ…пҪ’пҪүпҪ”пҪҒпҪҺпҪғпҪ…пјүпјҢеӨ§йғЁеҲҶеҲҷжҳҜжңүжңҹйҷҗзҡ„жқғеҲ©пјҢе…¶дёӯиҫғй•ҝжңҹзҡ„еҸҜиҫҫж•°д»ЈпјҲпҪғпҪҸпҪҗпҪҷпҪҲпҪҸпҪҢпҪ„ пҪҶпҪҸпҪ’ пҪҢпҪүпҪ–пҪ…пҪ“пјүпјҢйҖҡеёёдёүд»ЈжҢҒжңүпјӣзҹӯжңҹиҖ…йҷҗдәҺз»Ҳиә«жҲ–иӢҘе№Іе№ҙжҢҒжңүпјҲпҪҶпҪҸпҪ’ пҪҒ пҪ”пҪ…пҪ’пҪҚ пҪҸпҪҶ пҪҢпҪүпҪҶпҪ… пҪҸпҪ’ пҪҷпҪ…пҪҒпҪ’пҪ“пјүгҖӮжүҝз§ҹиҖ…еңЁз§ҹзәҰжңүж•ҲжңҹеҶ…еҸ—жі•еҫӢдҝқжҠӨпјҢдёҖж—Ұз§ҹзәҰжңҹж»ЎйЎ»зҰ»ејҖеңҹең°жҲ–йҮҚж–°е•Ҷи°ҲжқЎд»¶д»Ҙз»ӯзәҰгҖӮеҪ“然дҪғеҶңд№ҹеҸҜд»Ҙд№°ж–ӯеңҹең°пјҢиҮӘе·ұжҲҗдёәең°дә§дё»гҖӮеҶңж°‘ж‘Ҷи„ұеңҹең°зҡ„жқҹзјҡпјҢиҮӘз”ұең°ж”Ҝй…ҚиҮӘе·ұеҠіеҠЁеҠӣпјҢжҳҜжүҖжңүжқғеҸ‘еұ•еҸІзҡ„йҮҚиҰҒиҠӮзӮ№пјҢиҝҷз§ҚеҜ№иҮӘе·ұеҠіеҠЁеҠӣзҡ„第дёҖдёӘвҖңжүҖжңүвҖқжҳҜзҺ°д»Јиҙўдә§жқғзҡ„зңҹжӯЈйј»зҘ–гҖӮеҸ—жі•еҫӢдҝқжҠӨзҡ„дәәиә«иҮӘз”ұи·қзҰ»иҙўдә§иҮӘз”ұд»…дёҖжӯҘд№ӢйҒҘпјҢиӢұеӣҪеҶңж°‘еңЁиҘҝж–№дё–з•ҢдёӯжҺҖиө·з¬¬дёҖжіўдәәиә«и§Јж”ҫжөӘжҪ®пјҢд№ҹжҳҜ第дёҖдёӘзЎ®з«Ӣз§Ғдәәдә§жқғеҲ¶еәҰзҡ„еӣҪ家пјҢдёҚжҳҜеҒ¶з„¶зҡ„гҖӮеңЁдёӘдҪ“еҶңж°‘жҷ®йҒҚеҸ‘еұ•зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢиӢұеӣҪйҰ–е…ҲеҮәзҺ°дҫқйқ йӣҮдҪЈеҠіеҠЁзҡ„еҜҢиЈ•еҶңж°‘з»ҸжөҺпјҢ他们дёҺдёҖйғЁеҲҶд№Ўз»…жҗәжүӢеҪўжҲҗд№Ўжқ‘зӨҫдјҡзҡ„вҖңдёӯй—ҙйҳ¶еұӮвҖқпјҢеҚіеҗҺжқҘвҖң第дёүзӯүзә§вҖқзҡ„дё»дҪ“гҖӮ他们з§ҜжһҒеҸӮдёҺеңҲең°пјҢжҲҗдёәеңҲең°иҝҗеҠЁдёӯдёҚеҸҜжӣҝд»Јзҡ„еҠӣйҮҸпјҢе…¶дёӯдёҖдәӣдәәжҲҗдёәж–°еһӢең°дә§дё»гҖӮжҳҫ然пјҢвҖңеңҲең°вҖқеҚіеңЁеұһдәҺиҮӘе·ұеңҹең°зҡ„е‘Ёеӣҙзӯ‘иө·зҜұз¬ҶжҲ–жҢ–дёӢжІҹеЈ‘пјҢиЎЁзӨәиҜҘең°жҳҜз§Ғжңүиҙўдә§гҖӮвҖңеңҲең°вҖқеңЁеҪўејҸдёҠд»Һж•һз”°дёӯеҲҮеүІеҮәжқҘпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜеңЁдә§жқғдёҠд№ҹдёҺж•һз”°дёҚеҗҢгҖӮ

вҖңеңҲең°вҖқд№ҹзӣёеҜ№дәҺдёӯдё–зәӘзҡ„д№ жғҜең°з§ҹиҖҢиЁҖгҖӮд№ жғҜең°з§ҹе®һдёәе°Ғе»әең°з§ҹпјҢж„Ҹе‘ізқҖеңЁд№ жғҜжі•зәҰжқҹдёӢдҪғеҶңжҢүз…§е°Ғе»әжқЎд»¶жҢҒжңүеңҹең°гҖҒдәӨзәіең°з§ҹпјҢд№ҹж„Ҹе‘ізқҖең°з§ҹеҹәжң¬дёҚеҸҳгҖӮвҖңеңҲең°вҖқз»Ҳз»“дәҶдё–иўӯд№ жғҜдҝқжңүең°пјҢеҠҝеҝ…д№ҹдјҡз»Ҳз»“дё–д»ЈдёҚеҸҳзҡ„д№ жғҜең°з§ҹпјҢдҪҝд№Ӣзәіе…ҘеёӮеңәд»·ж јдҪ“зі»пјҢжҲҗдёәе•Ҷдёҡең°з§ҹгҖӮд№ жғҜең°з§ҹзҡ„зЁіе®ҡеҜ№еҶңжқ‘з»ҸжөҺз№ҒиҚЈеҒҡеҮәзҡ„иҙЎзҢ®пјҢдёҖеҗ‘дёәеҸІеӯҰз•Ңе…¬и®ӨгҖӮд№ жғҜең°з§ҹйҒҸеҲ¶дәҶйўҶдё»зҡ„иҙӘж¬ІпјҢжңүеҠ©дәҺеңҹең°еўһеҖјйғЁеҲҶжөҒиҝӣеҶңж°‘еҸЈиўӢпјҢдҝғиҝӣе°ҸеҶңз»ҸжөҺеҸ‘еұ•гҖӮжңүиҜҒжҚ®жҳҫзӨәпјҢе°ҸеҶңзҡ„з»ҸжөҺз№ҒиҚЈжҳҜд»Һдёӯдё–зәӘжң«еҸ¶ејҖе§Ӣзҡ„пјҢ他们жҢҒжңүеңҹең°зҡ„规模е’ҢеҶңдёҡиҖ•дҪңдёӯзҡ„иҮӘдё»жҖ§йғҪжңүжүҖеўһй•ҝпјҢд»ҘиҮідәЁеҲ©дёғдё–еңЁдҪҚзҡ„пј‘пј•дё–зәӘиў«и§Ҷдёәе°ҸеҶңзҡ„й»„йҮ‘ж—¶жңҹгҖӮд»ҺеҺҶеҸІй•ҝж—¶ж®өжқҘзңӢпјҢйҖҡиҙ§иҶЁиғҖи¶ӢеҠҝжҖ»жҳҜйҡҫе…ҚпјҢеҒҮеҰӮжІЎжңүдёҖе®ҡеҠӣеәҰзҡ„йҷҗе®ҡпјҢд№ жғҜең°з§ҹдәҢдёүзҷҫе№ҙдҝқжҢҒзЁіе®ҡзҠ¶жҖҒжҳҜйҡҫд»ҘжғіиұЎзҡ„гҖӮиҝҷз§ҚејәеҲ¶зҡ„йҷҗе®ҡдҪңз”ЁеҢ…еҗ«дј з»ҹзҡ„жі•еҫӢеӣ зҙ пјҢд№ҹеҢ…еҗ«еҶңж°‘е…ұеҗҢдҪ“зҡ„йЎҪејәжҠөжҠ—гҖӮдёҚиҝҮпјҢд№ҹйЎ»жё…йҶ’ең°зңӢеҲ°д№ жғҜең°з§ҹзҡ„дёӨйқўжҖ§пјҢеҚіеҜ№йўҶдё»зҡ„иҙӘе©Әе’Ңең°з§ҹеёӮеңәиө°еҗ‘зҡ„еҸҢеҗ‘ејәеҲ¶пјҢеҗҺиҖ…еҲ°16дё–зәӘж„ҲеҠ еҮёжҳҫгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢй•ҝжңҹзЁіе®ҡзҡ„ең°з§ҹж— з–‘жңүеҲ©дәҺдҪғжҲ·иҙўдә§зҡ„жҷ®йҒҚз§ҜзҙҜпјҢеҸҰдёҖж–№йқўеҲҷжҳҜең°з§ҹдёҺеёӮеңәд»·ж јзҡ„иғҢзҰ»пјҢиЎЁзҺ°еңЁд№ жғҜең°з§ҹе’ҢдҪғеҶңзәҜ收зӣҠд№Ӣй—ҙзҡ„е·®и·қи¶ҠжқҘи¶ҠеӨ§пјҢдёҖиҲ¬йғҪиҫҫеҲ°4еҖҚжҲ–5еҖҚпјҢз”ҡиҮі18еҖҚгҖӮең°з§ҹеӣ д№ жғҜжі•йҷҗе®ҡиҖҢдёҚеҸҳпјҢ然иҖҢдҪғеҶңжқҘиҮӘеңҹең°зҡ„收зӣҠеҚҙдёҚж–ӯеўһй•ҝ并йҖҡиҝҮеёӮеңәиҺ·еҫ—гҖӮе…¶ж—¶пјҢдёҺд№ жғҜең°з§ҹ并еӯҳзҡ„иҝҳжңүж—ҘзӣҠеҸ‘еұ•зҡ„е•Ҷдёҡең°з§ҹпјҢз”ұдәҺд№ жғҜең°з§ҹдёҺе•Ҷдёҡең°з§ҹзҡ„е·®и·қеҰӮжӯӨжҳҺжҳҫпјҢдёҖдәӣдҪғжҲ·зҙўжҖ§е°Ҷе…¶д№ жғҜдҝқжңүең°дәҢж¬ЎеҮәз§ҹвҖ”вҖ”вҖ”еҪ“然жҢүз…§еёӮеңәд»·ж јеҮәз§ҹпјҢд»ҺдёӯиҺ·еҸ–дәҢиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„е·®д»·гҖӮ1549е№ҙеҮәзүҲзҡ„гҖҠиӢұж је…°жң¬еңҹе…¬е…ұзҰҸеҲ©еҜ№иҜқйӣҶгҖӢдёҖд№ҰпјҢеҸҚеӨҚжҸҗеҲ°д№ жғҜең°з§ҹж»һеҗҺдәҺеёӮйқўжөҒиЎҢзҡ„д»·ж јпјҢиҮҙдҪҝзӨҫдјҡз»ҸжөҺеҮәзҺ°дёҘйҮҚзҡ„дёҚе№іиЎЎгҖӮд№ жғҜең°з§ҹжң¬жҳҜдҝқжҠӨеҶңж°‘з»ҸжөҺзҡ„вҖңйҳІжіўе ӨвҖқпјҢи°ҒжғіжӯӨж—¶еҚҙжҲҗдёәйҳ»ж–ӯеңҹең°дёҺеёӮеңәз»ҸжөҺиҒ”зі»зҡ„жңҖеҗҺдёҖйҒ“йҡңзўҚгҖӮд№ жғҜең°з§ҹдёҺд№ жғҜдҝқжңүең°дёҖж ·пјҢжҜ•з«ҹжҳҜдёҖз§Қдёӯдё–зәӘи¶…з»ҸжөҺеӣ зҙ ең°з§ҹпјҢиҝҹж—©иҰҒж·ҳжұ°гҖӮ

еҸ—д№ жғҜжі•дҝқжҠӨзҡ„д№ жғҜеңҹең°е’Ңд№ жғҜең°з§ҹпјҢжәҗдәҺ欧жҙІе°Ғе»әеҲ¶зҡ„еҘ‘зәҰеӣ зҙ пјҢ然иҖҢеҚҙжңүеҲ©дәҺдёӯдё–зәӘеҶңж°‘з»ҸжөҺз№ҒиҚЈе’ҢеёӮеңәз»ҸжөҺеҸ‘иӮІпјҢиҖҢеҸ‘еұ•иө·жқҘзҡ„еёӮеңәеҸҚиҝҮжқҘеҜ№д№ жғҜеңҹең°еҸҠең°з§ҹжҸҗеҮәжҢ‘жҲҳпјҢиҝ«дҪҝе…¶йҖҗжёҗзәіе…ҘеёӮеңәз»ҸжөҺзҡ„иҠӮеҘҸпјҢйў„зӨәзқҖдёәеә„еӣӯз»ҸжөҺеҲ’дёҠдј‘жӯўз¬ҰгҖӮжҖ»д№ӢпјҢйҡҸзқҖзӨҫдјҡе’Ңз»ҸжөҺеҗ„ж–№еҠӣйҮҸзҡ„еҚҡејҲпјҢдә§з”ҹдәҶеҲқжӯҘе…·еӨҮзҺ°д»Ји§ӮеҝөгҖҒзҺ°д»ЈиҜүжұӮе’ҢеҠӣйҮҸзҡ„ж–°е…ҙдәәзҫӨд»ҘеҸҠзӣёеә”зҡ„зӨҫдјҡзҺҜеўғпјҢеҪ“ж–°ж—§еҠӣйҮҸж¶Ҳй•ҝиҫҫеҲ°дёҖе®ҡзЁӢеәҰзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеҠҝеҝ…еҮәзҺ°дёҖдёӘеҺҶеҸІжҖ§иҪ¬жҚ©зӮ№пјҢиҝҷе°ұжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁгҖӮдёҚйҡҫзңӢеҮәпјҢиҘҝж–№иө„жң¬дё»д№үз§Ғдәәеңҹең°дә§жқғзҡ„еҪўжҲҗжҳҜзӣёеҪ“еӨҚжқӮзҡ„пјҢе®ғи„ұиғҺдәҺе°Ғе»әзӨҫдјҡжҜҚдҪ“жңҖз»ҲеҸҲеҗҰе®ҡдәҶйӮЈдёӘжҜҚдҪ“пјҢе®ғжҳҜз»ҸжөҺе’ҢзӨҫдјҡй•ҝжңҹи•ҙеҢ–зҡ„з»“жһңгҖӮ

еҗҢж ·пјҢдәә们еҜ№еңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„и®ӨиҜҶд№ҹз»ҸеҺҶдәҶжӣІжҠҳзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮй•ҝжңҹд»ҘжқҘиӢұеӣҪйғҪй“Һж—¶д»Јзҡ„еңҲең°иҝҗеҠЁиў«жҸҸз»ҳжҲҗвҖңзҫҠеҗғдәәвҖқзҡ„иҝҗеҠЁпјҢиҝҷдёҺжүҳ马ж–ҜВ·иҺ«е°”пјҲпјіпҪүпҪ’пјҺпјҙпҪҲпҪҸпҪҚпҪҒпҪ“ пјӯпҪҸпҪ’пҪ…пјүзӯүдәәеҪ“е№ҙеҜ№еңҲең°зҡ„жҺ§иҜүжңүеҫҲеӨ§е…ізі»гҖӮ他们и®ӨдёәпјҢеңҲеҚ дҪғеҶңеңҹең°дёӯжҷ®йҒҚдҪҝз”ЁжҡҙеҠӣпјҢз”ұдәҺиҖ•ең°еҸҳдёәзү§еңәпјҢеӨ§йҮҸеҶңж°‘иў«й©ұйҖҗеҮәеңҹең°пјҢвҖңеңЁж¬әиҜҲе’ҢжҡҙеҠӣжүӢж®өд№ӢдёӢиў«еүҘеӨәдәҶиҮӘе·ұзҡ„жүҖжңүвҖҰвҖҰйқһзҰ»ејҖ家еӣӯдёҚеҸҜвҖқгҖӮиҮідәҺи°ҒеңЁеңҲең°пјҢдј з»ҹзҡ„зңӢжі•еҪ“然жҳҜйўҶдё»пјҢ他们й©ұйҖҗдҪғеҶңиҝӣиҖҢеңҲең°гҖӮиҝҷдәӣзңӢжі•дјјд№Һе·Із»ҸжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„дёҚеҲҠд№Ӣи®әпјҢйҖ жҲҗдәҶдёҖз§ҚжҖқз»ҙе®ҡејҸпјҡеңҲең°иҝҗеҠЁе°ұжҳҜйўҶдё»еүҘеӨәеҶңж°‘еңҹең°зҡ„иЎҖи…ҘиҝҗеҠЁгҖӮ

然иҖҢпјҢиҝҷдәӣзңӢдјјеӨ©з»Ҹең°д№үзҡ„и§ӮзӮ№пјҢйҡҸзқҖжӣҙдёәе®һиҜҒзҡ„еҸІж–ҷиў«йҖҗжёҗеҸ‘зҺ°е’Ңз ”и®ЁпјҢеӣҪйҷ…еӯҰз•ҢзңӢжі•ж—©е·Іж”№еҸҳпјҢеңЁеңҲең°иҝҗеҠЁеҸ‘з”ҹдёүзҷҫе№ҙеҗҺеҚі20дё–зәӘеҲқеҸ¶пјҢе°ұжңүз ”з©¶жҲҗжһңи®ӨдёәпјҢйӮЈдёӘж—¶д»Јзҡ„дәә们еӨёеӨ§дәҶеңҲең°зҡ„规模е’ҢеңҲең°йҖ жҲҗзҡ„жҚҹе®іпјҢе…¶дёӯзҫҺеӣҪеӯҰиҖ…пј§пјҺзӣ–дјҠпјҲпјҘпҪ„пҪ—пҪүпҪҺ пјҰпјҺ пј§пҪҒпҪҷпјүзҡ„з ”з©¶жңҖе…·жңүеҶІеҮ»еҠӣгҖӮйўҶдё»еңҲең°жҳҜдёҚй”ҷзҡ„пјҢдёҚиҝҮиҝҷд»…д»…жҳҜж•ҙдёӘз”»йқўзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢдәӢе®һдёҠдҪғеҶңд№ҹеңЁеңҲең°пјҢеҜҢиЈ•еҶңж°‘жӣҙжҳҜдёҫи¶іиҪ»йҮҚгҖӮе…¶е®һж—©еңЁпј‘пј–дё–зәӘе°ұжңүеӯҰиҖ…жіЁж„ҸеҲ°дәҶеҶңж°‘еңҲең°зҡ„еҺҶеҸІеҸІе®һпјҢеҸҜжғңжІЎжңүеј•иө·жӣҙеӨҡзҡ„е…іжіЁпјҢдҫӢеҰӮеҶңдёҡеҸІеӯҰ家иҸІиҢЁиө«дјҜзү№пјҲпјҰпҪүпҪ”пҪҡпҪҲпҪ…пҪ’пҪӮпҪ…пҪ’пҪ”пјүе’Ңжө·е°”ж–ҜпјҲпјЁпҪҒпҪҢпҪ…пҪ“пјүпјҢд»ҘеҸҠпј‘пј—дё–зәӘзҡ„иҜәзҷ»пјҲпј®пҪҸпҪ’пҪ„пҪ…пҪҺпјүе’ҢжқҺпјҲпј¬пҪ…пҪ…пјүйғҪе·Із»ҸжҢҮеҮәпјҡйҷӨдәҶеә„еӣӯйўҶдё»зҡ„еңҲең°пјҢиҝҳжңүдҪғеҶңзҡ„еңҲең°иҝҗеҠЁгҖӮдҪғеҶңеңҲең°зҡ„зӣ®ж ҮжҳҜжҠҠеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°еҸҳдёәзҙ§еҮ‘еһӢзҡ„еңҹең°пјҲпҪғпҪҸпҪҚпҪҗпҪҒпҪғпҪ” пҪҶпҪүпҪ…пҪҢпҪ„пјүпјҢз”ЁзҜұз¬Ҷе°ҶиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°еӣҙеңҲиө·жқҘпјҢ并йҖҗжёҗж¶ҲйҷӨе…¬е…ұзү§еңәе’ҢиҚ’ең°пјҢд»ҺиҖҢеўһеҠ е°ҸйәҰдә§йҮҸпјҢжҸҗй«ҳеңҹең°д»·еҖјгҖӮпј‘пјҷдё–зәӘжң«еҸ¶еҲ©иҫҫе§ҶпјҲпј¬пјҺпјіпјҺпј¬пҪ…пҪҒпҪ„пҪҒпҪҚпјүеҮәзүҲгҖҠеңҲең°жң«ж—Ҙе®ЎеҲӨгҖӢпјҢж №жҚ®йғҪй“Һж”ҝеәңеңҲең°и°ғжҹҘжҠҘе‘ҠеҶҷжҲҗпјҢд»–жҳҺзЎ®жҢҮеҮәеңҲең°иҝҗеҠЁеҸҜд»ҘеҲҶдёәдёӨз§Қзұ»еһӢпјҢеҚійўҶдё»еңҲең°е’ҢдҪғеҶңеңҲең°пјҢ并и®ӨдёәдёӨз§Қзұ»еһӢеңҲең°еҗ„еҚ дёҖе®ҡзҡ„жҜ”дҫӢгҖӮ20дё–зәӘеҲқеҸ¶зҡ„зӣ–дјҠпјҢе…¶еҗҺзҡ„жІғеӢ’ж–ҜеқҰе’Ңж‘©е°”зҡҶжҢҒзӣёеҗҢзҡ„и§ӮзӮ№гҖӮе·ҙжһ—йЎҝВ·ж‘©е°”е°Өе…¶йҮҚи§ҶеӨ§еҶңзҡ„ејҖжӢ“дҪңз”ЁпјҢд»–и®ӨдёәжҺЁеҠЁеҶңдёҡеҸҳйқ©зҡ„вҖңзңҹжӯЈе…Ҳй©ұвҖқжҒ°жҒ°жҳҜиҝҷдәӣеӨ§еңҹең°жүҝз§ҹдәәе’ҢеҜҢиЈ•зҡ„дёӘдәәиө„дә§жӢҘжңүиҖ…пјҢиҖҢдёҚжҳҜвҖңйӮЈдәӣиў«иҝҪжҚ§зҡ„е°‘ж•°жңүиҝӣеҸ–еҝғзҡ„йўҶдё»вҖқгҖӮе…ідәҺйғҪй“ҺеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„з ”з©¶пјҢд»ҺпјІпјҺжүҳе°јеҲ°пјӘпјҺжғ зү№е°”пјҢдёҚж–ӯжңүзІҫе“ҒеҠӣдҪңжҺЁеҮәпјҢдёҚж–ӯж·ұеҢ–иҝҷдёҖжҢҒд№…дёҚиЎ°зҡ„иҜқйўҳгҖӮеҸҜжғңпјҢиҝҷдәӣйўҮжңүи§Ғең°зҡ„еӯҰжңҜж„Ҹи§Ғд»ҘеҸҠйҖҗжёҗжҠ«йңІзҡ„ж—©жңҹжі•еәӯжЎЈжЎҲзӯүпјҢеңЁеӣҪеҶ…еӯҰз•ҢеҚҙжІЎжңүеҫ—еҲ°еә”жңүзҡ„еҲҶдә«е’ҢдәӨжөҒпјҢдәә们еҫҖеҫҖеӣҝдәҺж—©жңҹзҡ„вҖңеңҲең°еҚ°иұЎвҖқпјҢд»ҘиҮіжңүе°ҶжһҒе…¶еӨҚжқӮзҡ„еҺҶеҸІиҝҮзЁӢз®ҖеҚ•еҢ–гҖҒжЁЎејҸеҢ–зҡ„еҖҫеҗ‘гҖӮ

еңҲең°иҝҗеҠЁз©¶з«ҹжҳҜжҖҺж ·дёҖдёӘеҺҶеҸІиҝӣзЁӢпјҹдёҖдёӘи§ӮзӮ№зҡ„жҸҗеҮәжҳҜйҮҚиҰҒзҡ„пјҢ然иҖҢзі»з»ҹиҖҢе‘ЁиҜҰзҡ„и®әиҜҒжӣҙйҮҚиҰҒпјӣдҪ•еҶөи§ӮзӮ№йЎ»з»ҸеҸ—еҸІж–ҷзҡ„жЈҖйӘҢпјҢжҳҜеҗҰиғҪеӨҹзЎ®з«ӢжңҖз»ҲеҸ–еҶідәҺеҸІж–ҷе’Ңж•°жҚ®зҡ„ж”Ҝж’‘зЁӢеәҰгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢз»“и®әдёҚиҜҘжҳҜз ”з©¶зҡ„е…ҲеҜјпјҢиҖҢеә”еҪ“еңЁе……еҲҶзҡ„гҖҒе®һиҜҒжҖ§зҡ„еҸІж–ҷз ”иҜ»д№ӢеҗҺгҖӮ

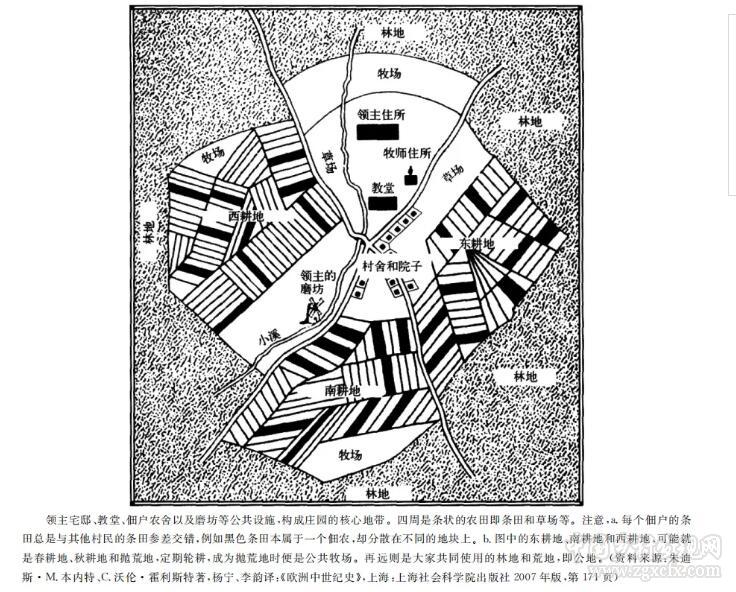

дёӢйқўзҡ„еә„еӣӯе№ійқўеӣҫпјҢеҸҜд»ҘдҪҝжҲ‘们еҜ№еә„еӣӯж јеұҖе’Ңж•һз”°еҲ¶жңүдёӘзӣҙи§ӮеҚ°иұЎгҖӮ

дәҢгҖҒеҶңж°‘ж•ҙеҗҲжқЎз”°пјҡеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶ

пј‘пјҺеҶңж°‘жҢҒжңүең°зҡ„ж•ҙеҗҲ

еҲ°дёӯдё–зәӘжҷҡжңҹпјҢдҪғеҶңжҷ®йҒҚзҡ„ж„ҝжңӣжҳҜпјҢжҠҠж•һз”°дёҠеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°еҸҳдёәзҙ§еҮ‘еһӢзҡ„ең°еқ—пјҢеҗҢж—¶еҲҶеүІжқ‘ж°‘е…ұеҗҢдҪҝз”Ёзҡ„иҚүең°гҖҒиҚ’ең°е’Ңжһ—ең°пјҢе°ҶеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°зҪ®дәҺиҮӘе·ұзҡ„зӣҙжҺҘжҺҢжҺ§дёӢгҖӮеңЁдёӯдё–зәӘеҶңдёҡзүҲеӣҫдёҠпјҢдёӘдәәзҡ„жҢҒжңүең°ж•ЈиҗҪеңЁж•һз”°дёҠпјҢеҪјжӯӨд№Ӣй—ҙзӣёи·қеҫҲиҝңгҖӮдҪғжҲ·зҡ„жқЎз”°жҖ»жҳҜдёҺе…¶д»–жқ‘ж°‘зҡ„жқЎз”°еҸӮе·®дәӨй”ҷпјҢиҖҢдё”еңЁејәеҲ¶иҪ®иҖ•еҲ¶дёӢпјҢеңҹең°зҡ„з©әй—ҙдҪҚзҪ®д№ҹдёҚеӣәе®ҡгҖӮйҡҸзқҖз»ҸжөҺдёҺзӨҫдјҡзҡ„еҸ‘еұ•пјҢдәә们и¶ҠжқҘи¶ҠдёҚж»Ўж„Ҹиҝҷж ·зҡ„жқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“иҖ•дҪңеҲ¶еәҰгҖӮдёәдәҶж‘Ҷи„ұе…ұеҗҢдҪ“д№ жғҜ规еҲҷзҡ„жқҹзјҡпјҢдёәдәҶеңЁзӢ¬иҮӘеҚ жңү并зӢ¬иҮӘиҖ•дҪңзҡ„еңҹең°дёҠжҠ•е…ҘжӣҙеӨҡеҠіеҠЁпјҢеўһеҠ е°ҸйәҰдә§йҮҸпјҢжҸҗй«ҳеңҹең°зҡ„д»·еҖјпјҢе°ҶеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°йӣҶдёӯеңЁдёҖиө·жҲҗдёәдҪғеҶң们зҡ„жҷ®йҒҚж„ҝжңӣгҖӮжҲ–йҖҡиҝҮеҚҸе•Ҷи°ғжҚўжқЎз”°пјҢжҲ–йҖҡиҝҮеңҹең°д№°еҚ–е’ҢиҪ¬з§ҹпјҢдҪғеҶңеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°йҖҗжёҗиө°еҗ‘йӣҶдёӯгҖӮжҜ”еҰӮпјҢд»ҘеүҚзӣёйӮ»зҡ„жқЎз”°еҲҶеҲ«еұһдәҺдёҚеҗҢзҡ„дҪғеҶңпјЎгҖҒпјўгҖҒпјЈгҖҒпјӨпјҢзңјдёӢеҸӘеұһдәҺдҪғжҲ·пјЎгҖӮдҪғжҲ·пјЎжҢҒжңүзҡ„еңҹең°йқўз§Ҝд№ҹ许并没жңүеӨҡе°‘еҸҳеҢ–пјҢдёҚиҝҮеңҹең°з»„еҗҲж–№ејҸдёҚдёҖж ·дәҶпјҢең°зҗҶдҪҚзҪ®еӣәе®ҡпјҢдҪғеҶңеҜ№иҮӘе·ұеңҹең°зҡ„дәІиҝ‘зЁӢеәҰд№ҹдёҚдёҖж ·дәҶгҖӮеҜ№дәҺе…¬ең°зҡ„дҪҝз”Ёд№ҹжҳҜдёҖж ·пјҢдҪғеҶңж”ҫејғдәҶ他们еңЁиҚ’ең°е’Ңе…ұз”Ёзү§еңәжүҖдә«жңүзҡ„жқғеҲ©пјҢеҫ—еҲ°дәҶеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„иҚүең°е’Ңзү§еңәгҖӮд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢжҠҠеӨ§зүҮеңҹең°дёҠзҡ„е…ұеҗҢиЎҢдҪҝзҡ„жқғеҲ©иҪ¬еҸҳдёәе°Ҹеқ—еңҹең°зҡ„дёӘдәәиЎҢдҪҝзҡ„жқғеҲ©гҖӮең°еқ—ж•ҙеҗҲзҡ„жөҒиЎҢи¶ӢеҠҝдёҚеҸҜйҒҸжӯўпјҢеІҒжңҲеңЁйқҷж¶Ҳж¶Ҳең°жөҒйҖқпјҢ然иҖҢеҚғзҷҫдёҮеҶңж°‘еҸӮдёҺдёӢзҡ„ж—Ҙз§ҜжңҲзҙҜзҡ„з§Ҝж·ҖпјҢеҚҙз•ҷдёӢдәҶдёҚеҸҜйҖҶиҪ¬зҡ„з—•иҝ№пјҢеҲ°пј‘пј•дё–зәӘжң«еҸ¶пјҢдёҺдёӨзҷҫе№ҙеүҚзӣёжҜ”дёҚи®әдҪғеҶңеңҹең°зҡ„дә§жқғзҠ¶еҶөиҝҳжҳҜд№Ўжқ‘з”°й—ҙзҡ„иҖ•дҪңж–№ејҸйғҪеҸ‘з”ҹдәҶж·ұеҲ»зҡ„еҸҳеҢ–гҖӮ

иҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„еә„еӣӯжі•еәӯжЎҲеҚ·дёӯдҝқз•ҷдәҶеӨ§йҮҸзҡ„дҪғеҶңд№Ӣй—ҙдә’жҚўжқЎз”°зҡ„жЎҲдҫӢгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁиӮҜзү№йғЎзҡ„е“Ҳз‘һж–Ҝжө·е§Ҷеә„еӣӯпјҲпјЁпҪҒпҪ’пҪ’пҪүпҪ…пҪ“пҪҲпҪҒпҪҚпјүпјҢжҹҗдәәжӢҘжңүпј“иӢұдә©иҖ•ең°пјҢе…¶дёӯдёҖжқЎз”°еңЁеҸҰдёҖдёӘдҪғеҶңзҡ„еңҹең°зҡ„дёӯй—ҙпјҢеҗҺиҖ…иҖ•ең°ж—¶зҠҒиҝҮдәҶең°з•ҢпјҢе®һйҷ…дёҠе°Ҷиҝҷеқ—еңҹең°еҲ’еҪ’е·ұжңүпјҢдёәжӯӨеҸ‘з”ҹиҜүи®јгҖӮз»“жһңеҸҢж–№иҫҫжҲҗеҚҸи®®пјҢдёәдәҶйҒҝе…Қиҝҷз§ҚдёҚзЎ®е®ҡжғ…еҶөзҡ„еҶҚж¬ЎеҸ‘з”ҹпјҢеҸ—е®ідёҖж–№е°ҶеҲҶж•Јзҡ„пј“иӢұдә©жқЎз”°е…ЁйғЁдәӨз»ҷеҜ№ж–№пјҢеҗҢж—¶жҺҘ收еҜ№ж–№еңЁеҸҰдёҖең°ж®өжҸҗдҫӣзҡ„пј“иӢұдә©зҡ„ж•ҙеқ—еңҹең°пјҢе®һйҷ…дёҠйҖҡиҝҮдәӨжҚўж•ҙеҗҲдәҶеңҹең°гҖӮеҸҲдҫӢеҰӮпјҢпј‘пј•пј”пјҳе№ҙпјҢжІғйЎҝеә„еӣӯпјҲпј·пҪҲпҪҒпҪ„пҪ„пҪҸпҪҺпјүжі•еәӯжЎЈжЎҲи®°иҪҪпјҡз»ҸеҚҸе•ҶпјҢеҶңеңәдё»дәЁеҲ©В·жң—е’ҢиҜҘеә„еӣӯзҡ„иӢҘе№ІдҪғеҶңиҫҫжҲҗеҚҸи®®пјҢдәЁеҲ©еңҲеҚ дәҶиӢҘе№ІдҪғеҶңжүҖжҢҒжңүзҡ„жқЎз”°пјҢе…ұпј‘пј”иӢұдә©пјҢдҪңдёәдәӨжҚўпјҢдёҠиҝ°иӢҘе№ІдҪғеҶңеңҲеҚ дәҶдәЁеҲ©еҲҶеҲ«дҪҚдәҺдёӨеӨ„е…ұпј‘пј”иӢұдә©зҡ„еңҹең°гҖӮйўҶдё»еҗҢж„ҸдәҶиҝҷжЎ©еңҹең°дә’жҚўпјҢ并记еҪ•еңЁжі•еәӯеҚ·е®—гҖӮдҪғеҶңдә’жҚўжқЎз”°пјҢйҖҡеёёиҰҒиҺ·еҫ—йўҶдё»зҡ„йҰ–иӮҜпјҢ并еұҘиЎҢзӣёеә”зҡ„жі•еәӯжүӢз»ӯгҖӮеҪ“ж—¶дҪғеҶңеҮ д№ҺйғҪжҳҜиҮӘз”ұиә«д»ҪпјҢ然иҖҢ他们зҡ„жҢҒжңүең°жҖ§иҙЁдҫқ然жңүзӣёеҪ“еӨ§зҡ„е·®ејӮпјҢеҒҮеҰӮдә’жҚўжқЎз”°зҡ„д»·еҖјжңүжүҖдёҚеҗҢпјҢе°ұйңҖиҰҒжңүдёҖе®ҡзҡ„з»ҸжөҺиЎҘеҒҝгҖӮжҜ”еҰӮдёҖж–№жҳҜйҷҗжңҹе…¬з°ҝең°пјҢдёҖж–№жҳҜдё–д»Јжүҝиўӯзҡ„иҮӘз”ұжҢҒжңүең°пјҢеүҚиҖ…жҢҒжңүдәәеңЁдә’жҚўжқЎз”°ж—¶иҰҒз»ҷиҮӘз”ұең°жҢҒжңүдәәиЎҘи¶ідёӨеқ—еңҹең°д№Ӣй—ҙзҡ„еёӮеңәе·®йўқпјҢ并е°ҶиЎҘеҒҝжқЎд»¶и®°еҪ•еңЁжі•еәӯжЎҲеҚ·еӨҮжҹҘгҖӮеҸҜи§ҒеҶңж°‘зҡ„жқЎз”°дәӨжҚўжҳҜиҮӘж„ҝзҡ„пјҢд№ҹжҳҜз»ҸиҝҮжі•еҫӢзЁӢеәҸи®Өе®ҡзҡ„пјҢиҖҢдё”жҖ»жҳҜиҖғиҷ‘еҲ°еңҹең°зҡ„дә§жқғеӣ зҙ е’ҢеёӮеңәд»·ж јеӣ зҙ пјӣеҪ“еңҹең°жҖ§иҙЁзҡ„е·®ејӮеҸҜд»Ҙз”Ёиҙ§еёҒи°ғиҠӮзҡ„ж—¶еҖҷпјҢиЎЁжҳҺдёӯдё–зәӘеңҹең°дә§жқғдёӯзҡ„и¶…з»ҸжөҺеӣ зҙ еҮ иҝ‘ж¶ҲеӨұгҖӮдәӨжҚўжқЎз”°жҳҜеҶңж°‘ж•ҙеҗҲең°еқ—зҡ„йҖҡеёёж–№ејҸпјҢи·Ёи¶Ҡеә„еӣӯе’Ңең°еҢәдәӨжҚўжқЎз”°зҡ„жғ…еҶөд№ҹдёҚе°‘и§ҒгҖӮ

еңҹең°д№°еҚ–жҳҜеҶңж°‘ж•ҙеҗҲжқЎз”°зҡ„еҸҰдёҖдёӘйҮҚиҰҒжё йҒ“гҖӮдёҖйғЁеҲҶдҪғеҶңеҫҲж—©е°ұејҖе§Ӣд№°еҚ–еңҹең°пјҢйҖҡиҝҮеңҹең°еёӮеңәжү©еӨ§иҮӘе·ұжҢҒжңүең°и§„жЁЎпјҢеҜҢиЈ•зҡ„еӨ§еҶңе°ұжҳҜиҝҷж ·еҪўжҲҗзҡ„пјҢеҗҺжқҘдҪғеҶң们еҸ‘зҺ°еңҹең°д№°еҚ–гҖҒз§ҹиҝӣз§ҹеҮәзӯүпјҢиҝҳеҸҜд»ҘиҫҫеҲ°еңҹең°ж•ҙеҗҲзҡ„зӣ®зҡ„гҖӮдҪғеҶңжҠҠжқЎз”°еҗҲ并жҲҗз”°еқ—зҡ„иҝҮзЁӢж— з–‘жҳҜз»ҸиҝҮж·ұжҖқзҶҹиҷ‘зҡ„гҖӮ他们еҫҖеҫҖж №жҚ®иҮӘе·ұе·ІжҢҒжңүеңҹең°зҡ„жғ…еҶөжқҘе®үжҺ’еңҹең°д№°еҚ–пјҢйҖҗжёҗз”ЁдёҖж•ҙеқ—еңҹең°жқҘд»ЈжӣҝеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°гҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁиҗЁзҰҸе…ӢйғЎзҡ„ж јеӢ’ж–ҜйЎҝеә„еӣӯпјҲпј§пҪҸпҪ’пҪҢпҪ…пҪ“пҪ”пҪҸпҪҺпјүпјҢдёҖдёӘд№ жғҜдҪғеҶңе°ҶиҮӘе·ұжҢҒжңүең°пј‘пј’иӢұдә©зҡ„дёҖеҚҠеҲҶз§ҹз»ҷпјҳдёӘдәәпјҢеҗҢж—¶д»ҺеҸҰеӨ–пјҳеқ—жҢҒжңүең°дёӯиҙӯиҝӣзӣёеә”зҡ„еңҹең°гҖӮеҸҲдҫӢеҰӮпјҢеңЁз§‘йҡҶиҫҫе°”еә„еӣӯпјҲпјЈпҪ’пҪҸпҪҺпҪ„пҪҒпҪҢпјүпјҢзҗҶжҹҘеҫ·йҖҡиҝҮдёҚж–ӯиҡ•йЈҹзҡ„ж–№ејҸжһҒеӨ§ең°жү©е……дәҶиҮӘе·ұзҡ„еҚҠз»ҙе°”зӣ–зү№з”°еқ—пјҢеҗҢж—¶еҚҙжҠҠиҮӘе·ұзҡ„пј’пјҺпј•иӢұдә©еңҹең°иҪ¬з§ҹз»ҷдәҶеҸҰдёҖдёӘдҪғеҶңгҖӮдәЁеҲ©жүҝз§ҹдәҶдҪғеҶңзҗҶжҹҘеҫ·зҡ„еңҹең°пјҢеҗҢж—¶жҠҠиҮӘе·ұжҢҒжңүең°дёӯзҡ„пјҳиӢұдә©еҚ–з»ҷдәҶеҸҰдёҖдёӘдҪғеҶңгҖӮжҳҫ然иҝҷдәӣжҙ»еҠЁзҡ„зӣ®зҡ„дёҚе®Ңе…ЁеңЁдәҺжү©еӨ§еңҹең°йқўз§ҜпјҢиҖҢжҳҜйҖҡиҝҮеңҹең°дәӨжҳ“и°ғж•ҙиҮӘе·ұжқЎз”°зҡ„ең°зҗҶдҪҚзҪ®гҖӮжӯЈеҰӮжҲ‘们已з»ҸзңӢеҲ°зҡ„пјҢдёҖдҪҚдҪғеҶңеҮәи®©йғЁеҲҶеңҹең°пјҢеҗҢж—¶еҸ–еҫ—еҜ№ж–№жҲ–д»–ж–№зҡ„еҸҰеӨ–еңҹең°пјҢдәӨжҳ“е®ҢжҲҗеҗҺиҜҘдҪғеҶңжҢҒжңүеңҹең°йқўз§ҜеҸҳеҢ–дёҚеӨ§пјҢеҸӘжҳҜең°еқ—жӣҙзҙ§еҮ‘гҖҒжӣҙжҳ“з®ЎзҗҶпјҢжӣҙзӣҙжҺҘең°еӨ„дәҺиҮӘе·ұжҺҢжҺ§д№ӢдёӢгҖӮдёҖдёӘжҜӢеәёзҪ®з–‘зҡ„дәӢе®һжҳҜпјҢпј‘пј–дё–зәӘзҡ„жҢҒжңүең°жҜ”пј‘пј“дё–зәӘжӣҙеҠ зҙ§еҮ‘пјҢиҝҷж ·зҡ„еҹәжң¬дәӢе®һдҪҝеҫ—иҫғеӨ§и§„жЁЎзҡ„еӣҙеңҲж•һз”°жҲҗдёәеҸҜиғҪгҖӮ

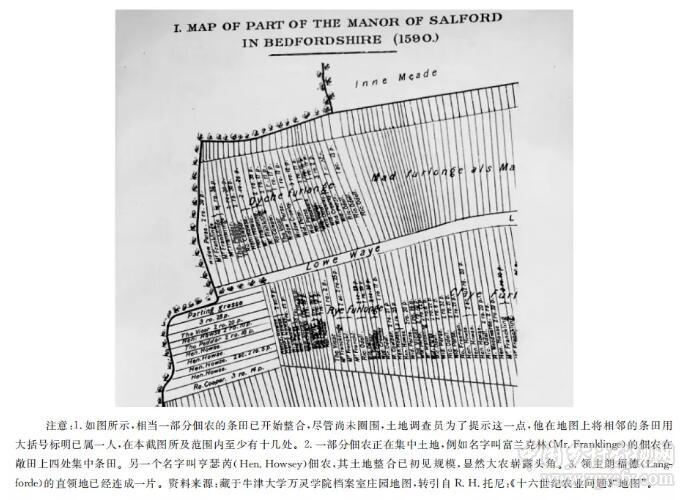

дёӘдәәжҢҒжңүең°ж•ЈиҗҪеңЁж•һз”°дёҠпјҢжҳҜеә„еӣӯеҶңдёҡз»ҸжөҺзҡ„е…ёеһӢз”»йқўгҖӮиҝӣе…Ҙпј‘пј–дё–зәӘпјҢи®ёеӨҡеә„еӣӯиҝҳдҝқз•ҷзқҖжҲ–йғЁеҲҶдҝқз•ҷзқҖиҝҷз§ҚзҠ¶жҖҒпјҢеҗҢж—¶еҮәзҺ°дёҖз§Қж–°и¶ӢеҠҝдёҺд№Ӣ并иЎҢпјҡз»ҸиҝҮеҗҲ并жқЎз”°зҡ„зҙ§еҮ‘еҢ–иҝҗеҠЁпјҢдҪғеҶңдёӘдәәдҝқжңүең°дёҚеҶҚзӣёйҡ”еҫҲиҝңпјҢиҖҢжҳҜеҪјжӯӨзӣёиҝһпјҢеҪўжҲҗдёҖе®ҡ规模зҡ„ең°еқ—жҲ–иӢҘе№Іең°еқ—гҖӮйӮЈдәӣеңҹең°и°ғжҹҘеҶҢпјҲпҪ“пҪ•пҪ’пҪ–пҪ…пҪҷпҪ“пјүз•ҷдёӢжқҘзҡ„ең°еӣҫжҳҫзӨәпјҢеҲ¶еӣҫдәәз”ЁеӨ§жӢ¬еј§е°ҶзӣёйӮ»зҡ„жқЎз”°еҢ…еҗ«еңЁеҶ…пјҢиЎЁзӨәж–°зҡ„еҸҳеҢ–еҚіиҝҷйғЁеҲҶжқЎз”°е·ІеұһжҹҗдёӘдәәжүҖжңүгҖӮеңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳд№ӢеүҚжҸҸиҝ°дҪғеҶңжҢҒжңүең°зҡ„з”ЁиҜҚжҳҜвҖңдҪҚдәҺеңҹең°пјЎе’Ңеңҹең°пјўд№Ӣй—ҙвҖқпјҢзҺ°еңЁзҡ„ж–°иҜҚжұҮеҲҷжҳҜвҖңе·Із»ҸиҝһеңЁдёҖиө·вҖқпјҲвҖңпҪҢпҪҷпҪүпҪҺпҪҮ пҪ”пҪҸпҪҮпҪ…пҪ”пҪҲпҪ…пҪ’вҖқпјүгҖӮж—¶еёёпјҢең°еӣҫдёҠеӨ§жӢ¬еј§йҮҢзҡ„пј‘пј’дёӘжҲ–пј’пјҗдёӘжқЎз”°еұһдәҺеҗҢдёҖдёӘдәәпјӣжңүж—¶еңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳеҲҷжҢҮеҮәпј‘пј–иӢұдә©жҲ–пј’пјҗиӢұдә©дҪҚдәҺдёҖеӨ„гҖӮеҸҲеҰӮиҺ«йЎҝж–ҮзҢ®пјҲпјӯпҪ…пҪ’пҪ”пҪҸпҪҺпҪ„пҪҸпҪғпҪ•пҪҚпҪ…пҪҺпҪ”пҪ“пјүи®°иҪҪпјҡвҖңжүҳ马ж–ҜВ·ж–Ҝ科зү№зҡ„пјҷиӢұдә©еңҹең°е·Із»ҸиҝһеңЁдёҖиө·пјҢдҪҚдәҺвҖҰвҖҰвҖқпјӣвҖңзәҰзҝ°жҢҒжңүпј‘пј–иӢұдә©еңҹең°е·Із»ҸиҝһеңЁдёҖиө·пјҢдҪҚдәҺвҖҰвҖҰвҖқпјӣзӯүзӯүгҖӮжҚ®дј°з®—пјҢпј‘пјҗиӢұдә©еңҹең°и§„жЁЎи¶ід»ҘиҙҹжӢ…зӯ‘зҜұе’ҢжҺҳжІҹзҡ„иҙ№з”ЁпјҢдёӢдёҖжӯҘе°ҶиҝһжҲҗдёҖзүҮзҡ„еңҹең°еӣҙеңҲиө·жқҘзҡ„еҸҜиғҪжҖ§жһҒеӨ§гҖӮдёҚиҝҮпјҢеңЁеҲҶж•ЈжқЎз”°е’Ңиҫғзҙ§еҮ‘ең°еқ—并иЎҢзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢеұҖйғЁеңҲең°дјҡдә§з”ҹдёҚе°‘йә»зғҰпјҢдёӨз§ҚдёҚеҗҢзҡ„иҖ•дҪңеҲ¶еәҰеҗҢж—¶иҝҗиЎҢиӮҜе®ҡдә§з”ҹдёҚеҸҜйҒҝе…Қзҡ„ж··д№ұе’ҢеҶІзӘҒпјҢжҜ”еҰӮжҢүз…§иҪ®иҖ•еҲ¶е’Ңе…¬е…ұж”ҫзү§зҡ„еҺҹеҲҷпјҢж•һз”°дёҠдҪғжҲ·зҡ„зүІз•ңж—¶еёёдјҡиҝӣе…Ҙеә„稼收иҺ·еҗҺзҡ„еңҲең°йҮҢпјҢеҗҺиҖ…еҲҷи®ӨдёәйӮ»еұ…зҡ„зүІз•ңдёҚеҸҜиҝӣе…ҘеңҲең°гҖӮеҸҜжҳҜжғ…еҶөжӯЈеңЁеҸ‘з”ҹеҸҳеҢ–пјҢвҖңдёӘдҪ“дҪғеҶңдёҚеҶҚж„ҹи§үеңҲең°жҳҜдёҚеҸҜиғҪзҡ„вҖқпјҢд»–еҸҜд»ҘдёҚж–ӯдёҺйӮ»еұ…们еҚҸе•ҶпјҢдәӢе®һдёҠпјҢж•һз”°дёҠдёҚйҡҫеҸ‘зҺ°дёҖеқ—еқ—иў«еӣҙеңҲзҡ„еңҹең°гҖӮ

дёӢйқўзҡ„пј‘пј•пјҷпјҗе№ҙзҡ„зҙўе°”зҰҸеҫ·еә„еӣӯйғЁеҲҶең°еӣҫпјҲпјӯпҪҒпҪҗ пҪҸпҪҶ пј°пҪҒпҪ’пҪ” пҪҸпҪҶ пҪ”пҪҲпҪ… пјӯпҪҒпҪҺпҪҸпҪ’ пҪҸпҪҶ пјіпҪҒпҪҢпҪҶпҪҸпҪ’пҪ„ пҪүпҪҺ пјўпҪ…пҪ„пҪҶпҪҸпҪ’пҪ„пҪ“пҪҲпҪүпҪ’пҪ… пј‘пј•пјҷпјҗпјүпјҢеҸҜд»ҘеҚ°иҜҒеҶңж°‘ж•ҙеҗҲжқЎз”°зҡ„жғ…жҷҜгҖӮзҺӢе®Өеңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳи®°иҪҪдәҶиҝҷдёҖиҝҮзЁӢ并з»ҳеҲ¶жҲҗеә„еӣӯең°еӣҫпјҢиҜҘең°еӣҫеҜ№дәҺжҲ‘们зҗҶи§Јжҷ®йҖҡеҶңж°‘еңЁеңҲең°дёӯзҡ„ең°дҪҚпјҢйўҮеҜҢд»·еҖјгҖӮ

пј’пјҺеҶңж°‘йӣ¶зўҺеңҲең°пјҲпҪҗпҪүпҪ…пҪғпҪ…пҪҚпҪ…пҪҒпҪҢ пҪ…пҪҺпҪғпҪҢпҪҸпҪ“пҪ•пҪ’пҪ…пјү

з‘ҹж–Ҝе…ӢжҢҮеҮәпјҢеңЁйғҪй“Һж—¶д»Јзҡ„еә„еӣӯйҮҢпјҢдёҖдёӨиӢұдә©иҚ’ең°зҡ„еңҲеӣҙпјҢжҲ–иҖ…ж•һз”°дёӯзҡ„ең°еқ—еңҲеӣҙпјҢйғҪжҳҜж—¶еёёеҸ‘з”ҹзҡ„гҖӮеңЁдәәеҸЈзЁҖз–ҸпјҢеӯҳеңЁеӨ§йҮҸиҚ’ең°иҖҢдё”е®һиЎҢеҲҶж•ЈиҖ•дҪңж–№ејҸзҡ„ең°еҢәпјҢд№ҹиғҪеҸ‘зҺ°еҫҲеӨҡдҪғеҶңеңҲең°зҡ„е®һдҫӢгҖӮдҫӢеҰӮеңЁеҢ—йғЁзҡ„еҘ”е®ҒпјҲпј°пҪ…пҪҺпҪҺпҪүпҪҺпҪ…пјүең°еҢәпјҢвҖңеңҲең°еҫҖеҫҖжҳҜдёӘдҪ“дҪғеҶңиҮӘдё»жҺЁеҠЁзҡ„пјҢд№ҹжІЎжңүйҒҮеҲ°д»Җд№ҲеҸҚеҜ№зҡ„йҳ»еҠӣвҖқгҖӮдҪғжҲ·зҡ„йӣ¶зўҺеңҲең°жҳҜд»ҖзҪ—жҷ®йғЎеңҲең°зҡ„дёҖдёӘзү№зӮ№пјҢж №жҚ®еңҲең°и°ғжҹҘ委е‘ҳдјҡи®°иҪҪпјҢпј‘пј•пјҗпј”е№ҙпјҢжңүпј—еӨ„еңҲең°жҖ»е…ұпј‘пјҳиӢұдә©пјҢеҸҜи§ҒжҳҜйӣ¶жҳҹеңҲең°гҖӮеңЁеё•ж–ҜжҙӣпјҲпј°пҪ•пҪ’пҪ“пҪҢпҪҸпҪ—пјүзҷҫжҲ·еҢәпјҢеҶңж°‘еңҲең°йқўз§ҜзЁҚеӨ§дәӣпјҢпј•пј•еӨ„еңҲең°дёӯзҡ„пј“пј“еӨ„йғҪжҳҜпј’пјҗиӢұдә©е·ҰеҸігҖӮиҜҘйғЎжңҖеӨ§зҡ„дҪғеҶңеңҲең°пјҳпјҗиӢұдә©пјҢпј‘пј•пј‘пј“е№ҙеҮәзҺ°еңЁиӮҜеҲ©еә„еӣӯпјҲпј«пҪ…пҪҺпҪҢпҪ…пҪҷпјүгҖӮиҝҷдәӣеңҲең°жІЎжңүйҖ жҲҗйӘҡд№ұе’ҢдәәеҸЈеҮҸе°‘гҖӮеңЁе…Ӣйӣ·ж–Үеә„еӣӯпјҲпјЈпҪ’пҪҒпҪ–пҪ…пҪҺпјүпјҢдёҖдәӣдҪғеҶңе°Ҹ规模ең°еңҲеҚ дәҶйғЁеҲҶиҚ’ең°гҖӮеҘҘж–Ҝз»ҙж–Ҝеә„еӣӯпјҲпјҜпҪ“пҪ—пҪ…пҪ“пҪ”пҪ’пҪҷпјүеҲҷдёҚ然пјҢпј‘пј–пјҗпј’е№ҙеңҲең°и°ғжҹҘжҠҘе‘ҠжҳҫзӨәпјҢе…ұжңүпј–пј–пјҷпјҺпј’пј•иӢұдә©иҚ’ең°иў«еңҲеҚ пјҢвҖңе…¶дёӯеӨ§йғЁеҲҶжҳҜз”ұд№ жғҜдҪғеҶңе’ҢиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңйӣ¶жҳҹеңҲеҚ зҡ„вҖқгҖӮеңЁжӢүзү№е…°йғЎпјҢеҶңж°‘йӣ¶зўҺеңҲең°еҗҢж ·жҷ®йҒҚпјҢеңЁеҘҘе…Ӣе§ҶпјҲпјҜпҪҒпҪӢпҪҲпҪҒпҪҚпјүзҷҫжҲ·еҢәпјҢдёҖдёӘеҗҚеӯ—еҸ«дәЁеҲ©В·жқ°з»ҙж–Ҝзҡ„еҶңж°‘пјҢжҳҜзҷҪйҮ‘жұүе…¬зҲөзҡ„дҪғжҲ·пјҢд»–еңЁиҝҮеҺ»зҡ„пј”е№ҙйҮҢжҠҠпј‘пј‘пјҺпј•иӢұдә©иҖ•ең°еӣҙеңҲжҲҗзү§еңәпјӣиҝҳжҳҜиҝҷдёӘдҪғжҲ·пјҢеңЁиүҫж јйҮҢйЎҝпјҲпјҘпҪҮпҪҢпҪ…пҪ”пҪҸпҪҺпјүж•ҷеҢәеҸҲеңҲеҚ дәҶпј’иӢұдә©жһ—ең°гҖӮеңЁиҙқе°”йЎҝпјҲпјўпҪ…пҪҢпҪ”пҪҸпҪҺпјүж•ҷеҢәпјҢдҪғеҶңзҗҶжҹҘеҫ·В·жі°еӢ’еңҲеҚ дәҶиў«з§°дҪңвҖңйңІжҒ©зү№вҖқзҡ„еңҹең°пјҢеӨ§зәҰпјҳиӢұдә©пјҢиҝҳеӣҙеңҲдәҶеҸҰеӨ–пј‘пј”иӢұдә©еңҹең°гҖӮеңЁдјҠе®ҫиө«е§ҶпјҲпјҘпҪҚпҪҗпҪүпҪҺпҪҮпҪҲпҪҒпҪҚпјүж•ҷеҢәпјҢд№”жІ»В·йәҰе…ӢжІғжҖқе°Ҷпј–иӢұдә©иҚүең°еҸҳдёәзү§еңәпјҢзӣ–дјҠВ·еҹғеҫ·и’ҷе…№е°Ҷпј’пј“иӢұдә©иҖ•ең°еҸҳдёәзү§еңәпјҢиҝҷдәӣеңҲең°иҖ…е…ЁйғЁжҳҜдёҖиҲ¬дҪғеҶңгҖӮ

е…¶е®һпјҢдҪғеҶңйӣ¶зўҺеңҲең°ж—©еңЁеһҰиҚ’иҝҗеҠЁж—¶жңҹеҚіе·ІеҗҜеҠЁпјҢеҸҜи°“еңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„е…ҲиЎҢиҖ…гҖӮзұіеӢ’е’Ңе“ҲеҪ»е°”и®ӨдёәпјҢеһҰиҚ’иҝҗеҠЁжҳҜвҖңе°Ҹдәәзү©зҡ„дәӢдёҡвҖқпјҲпҪҒ пҪ“пҪҚпҪҒпҪҢпҪҢ пҪҚпҪҒпҪҺвҖҷпҪ“ пҪ…пҪҺпҪ”пҪ…пҪ’пҪҗпҪ’пҪүпҪ“пҪ…пјүпјҢе……еҲҶиӮҜе®ҡдәҶдёҖиҲ¬дҪғеҶңеңЁж—©жңҹеңҲең°дёӯзҡ„ејҖжӢ“дҪңз”ЁгҖӮдҪғеҶңдҫөеҚ иҚ’ең°йҖҡеёёжҳҜиҡ•йЈҹжҖ§зҡ„пјҢеӣ дёәжңүиҝқеә„еӣӯд№ жғҜжі•пјҢејҖе§ӢжӮ„жӮ„ең°йҒҝејҖйўҶдё»зҡ„管家гҖӮйҡҸзқҖеңҲеҚ иҚ’ең°и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢеһҰиҚ’йҖҗжёҗиў«жүҝи®Ө并зәіе…Ҙеә„еӣӯд№ жғҜжі•пјҢж–°еһҰиҚ’ең°иў«и§ҶдҪңйўҶдё»зҡ„еҘ‘зәҰз§ҹең°пјҢиҝҷдёҖиҝҮзЁӢжё…жҷ°ең°жҳҫзӨәеңЁеә„еӣӯз§ҹйҮ‘еҚ·е®—е’Ңжі•еәӯеҚ·е®—йҮҢйқўгҖӮдҫӢеҰӮпј‘пј”пј’пј’е№ҙпјҢеңЁйҳҝд»ҖйЎҝе®үеҫ·иҺұжҒ©еә„еӣӯпјҲпјЎпҪ“пҪҲпҪ”пҪҸпҪҺпјҚпҪ•пҪҺпҪ„пҪ…пҪ’пјҚпј¬пҪҷпҪҺпҪ…пјүпјҢиҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңе’Ңе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңеңҲеҚ дәҶеӨ§йҮҸжһ—ең°е’ҢиҚ’ең°пјҢ并дёәе…¶дёӯзҡ„йғЁеҲҶеңҹең°ж”Ҝд»ҳпј‘пј“е…Ҳд»Өпј”дҫҝеЈ«е’Ңпј‘пјҗе…Ҳд»Өзҡ„иҙ§еёҒз§ҹйҮ‘гҖӮеҸҰж №жҚ®пј‘пј•пј–пј”е№ҙдёҖд»Ҫзү№и®ёзҠ¶и®°иҪҪпјҢдҪғеҶңдё»еҜјдәҶзҝ°еёғеӢ’йЎҝпјҲпјЁпҪ•пҪҚпҪӮпҪҢпҪ…пҪ”пҪҸпҪҺпјүе’ҢйңҚе°”еҫ·еҶ…ж–ҜпјҲпјЁпҪҸпҪҢпҪ„пҪ…пҪ’пҪҺпҪ…пҪ“пҪ“пјүдёӨдёӘеә„еӣӯзҡ„еңҲең°пјҢйҖҡиҝҮеҚҸи®®еңҲеӣҙдәҶдёҖеӨ„иҚ’ең°гҖӮе°Ҹ规模еңҲеҚ е…¬ең°дёҖзӣҙеңЁжҢҒз»ӯпјҢеҚідҪҝиҢ…иҲҚеҶңдәҰеҸҜиғҪеңҲеҚ дёҖдёӨиӢұдә©иҚ’ең°пјҢдё”ж—¶еёёеҸҜи§ҒгҖӮпј‘пј–пјҗпјҳе№ҙпјҢе…°ејҖйғЎеҲ©з‘ҹе§Ҷеә„еӣӯзҡ„пј“пј’дёӘдҪғеҶңпјҢз»ҸйўҶдё»еҗҢж„ҸпјҢжҜҸдёӘдҪғеҶңжҢүз…§дҝқжңүең°зҡ„еӨ§е°ҸеңЁе…¬ең°дёҠиҺ·еҫ—дәҶеҗҢзӯүйқўз§Ҝзҡ„еңҹең°пјҢеҗҢж—¶ж”Ҝд»ҳзӣёеә”зҡ„иҙ№з”ЁпјӣиҝҷдәӣдҪғжҲ·иҝҳиҺ·еҫ—并еҲҶеүІдәҶеҸҰеӨ–пј‘пјҗпјҗеӨҡиӢұдә©иҚ’ең°гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢйўҶдё»еңҲеҚ дәҶеү©дҪҷзҡ„иҚ’ең°пјҢеҗҺжқҘд№ҹжҳҜз§ҹз»ҷдәҶдҪғжҲ·гҖӮд№ҹжңүеә„еӣӯдҪғеҶңдёҺйўҶдё»еҚҸе•ҶеҗҺпјҢжҜҸдәәж— еҒҝеңҲеҚ пј“иӢұдә©е…¬ең°пјҢеҸҜдҫӣзү§е…»пј’еӨҙжҜҚзүӣпјҢж— йЎ»ж”Ҝд»ҳең°з§ҹжҲ–иҙ№з”ЁгҖӮиҝҷеӨ§жҰӮдёҺйӮЈйҮҢзҡ„еңҹең°е®ҪиЈ•жңүе…ігҖӮиҝҷз§Қе…¬ең°дёҠзҡ„йӣ¶зўҺеңҲең°пјҢдёҖиҲ¬йғҪжҜ”иҫғеҲҶж•ЈпјҢеҫҲе°‘еј•иө·иҫғеӨ§зҡ„дәүи®®гҖӮ

然иҖҢпјҢеңЁж•һз”°дёӯеӣҙеңҲжқЎз”°е°ұдёҚйӮЈд№Ҳз®ҖеҚ•дәҶпјҢзүөдёҖеҸ‘иҖҢеҠЁе…Ёиә«гҖӮеңЁж•һз”°еҲ¶дёӢпјҢжқ‘ж°‘з”ҹдә§жҙ»еҠЁжңүзқҖејәзғҲзҡ„ж•ҙдҪ“жҖ§е’ҢеҚҸи°ғжҖ§пјҡеңҹең°жҳҜдёӘдәәдҝқжңүзҡ„пјҢ然иҖҢе…¶еңҹең°зҡ„дҪҚзҪ®жҳҜе®ҡжңҹиҪ®жҚўзҡ„пјҲејәеҲ¶иҪ®иҖ•еҲ¶пјүпјӣдҪғеҶңиҖ•дҪңдёҺж”ҫзү§ж—¶й—ҙд№ҹжҳҜз”ұжқ‘зӨҫз»ҹдёҖе®үжҺ’зҡ„гҖӮдёҖж—Ұжҹҗдәәе°Ҷж•һз”°дёӯдёҖеқ—иҖ•ең°е‘Ёеӣҙз«–иө·зҜұз¬ҶжҲ–жҢ–дёӢжІҹеЈ‘пјҢдёҚи®әеӨ§е°ҸпјҢд»–дјҡз«ӢеҲ»еј•еҸ‘йӘҡд№ұе’ҢдёҚе®үпјҢйҷ·е…ҘдёҺйӮ»еұ…们зҡ„еҶІзӘҒдёӯпјҢеӣ дёәд»–дҫөе®ідәҶдј з»ҹзҡ„е…¬е…ұж”ҫзү§жқғд»ҘиҮіеҪұе“Қж•ҙдёӘз”°еҲ¶зҡ„иҝҗиЎҢгҖӮз”ұдәҺе…¬е…ұж”ҫзү§жқғж¶үеҸҠдҪғжҲ·зҫӨдҪ“зҡ„е…ұеҗҢеҲ©зӣҠпјҢжқ‘ж°‘еҫҲе®№жҳ“иў«з…ҪеҠЁпјҢз”ҡиҮіеҜ№еңҲең°дҪғеҶңжҡҙеҠӣзӣёеҗ‘гҖӮеңЁиҜәзҰҸе…ӢйғЎзҡ„еёғйӣ·ж–Ҝзү№еҫ·еә„еӣӯпјҢдҪғеҶңзҪ—ж јж–Ҝз”Ёж ‘зҜұжқҘж ҮиҜҶд»–еӣҙеңҲең°зҡ„еҢ—йғЁиҫ№з•ҢпјҢз»“жһңиҜҘеә„еӣӯйўҶдё»еҸ«жқҘдәҶе ӮеҢәж•ҷ士并иҒҡйӣҶдәҢеҚҒеӨҡдёӘдҪғеҶңпјҢеӨңеҚҠж—¶еҲҶжӢҶйҷӨеӣҙзҜұпјҢз—ӣж®ҙеңҲең°иҖ…зҪ—ж јж–ҜгҖӮзҪ—ж јж–Ҝеҗ“еҫ—дёҚж•ўеӣһ家пјҢжҠұжҖЁйўҶдё»иҰҒй©ұйҖҗ他并еүҘеӨәе…¶еңҹең°з»§жүҝжқғгҖӮдёҺд№Ӣзұ»дјјзҡ„жғ…еҶөеҸ‘з”ҹеңЁеҚЎеёғйІҒе…Ӣеә„еӣӯпјҢеңЁе®һиЎҢиҪ®иҖ•еҲ¶зҡ„ж•һз”°дёҠпјҢдҪғеҶңдҪ©жҒ©зӘҒз„¶з”Ёж ‘зҜұе’ҢжІҹжё еңҲеӣҙпј“иӢұдә©е…¬з°ҝең°пјҢжӯӨдәӢжҲҗдәҶд»–дёҺе…¶д»–жқ‘ж°‘дәүжү§зҡ„з„ҰзӮ№гҖӮеҮәдәҺеҜ№иҮӘиә«е®үе…Ёзҡ„жӢ…еҝғпјҢд»–д»ҺеӣҪзҺӢйӮЈйҮҢеҸ–еҫ—дёҖеј е’Ңе№ід»ӨзҠ¶пјҢ并йҖҡиҝҮжІ»е®үе®ҳиҪ¬дәӨз»ҷйўҶдё»пјҢйўҶдё»зҡ„еӣһзӯ”жҳҜпјҡвҖңдёҠеёқдёәиҜҒвҖҰвҖҰжҲ‘жүҚжҳҜиҝҷзүҮеңҹең°зҡ„йўҶдё»пјҒвҖқеә„еӣӯжі•еәӯдҪңеҮәдәҶз»ҲжӯўеңҲең°зҡ„еҲӨеҶіпјҢиҜҘдҪғеҶңжӢ’з»қеҮәеәӯпјҢз»“жһңйўҶдё»е‘јжқҘдёғе…«дәәејәиЎҢжӢҶйҷӨдәҶеңҲең°ж …ж ҸгҖӮ

е°Ҫз®ЎеҚ•ж–№йқўеңҲең°еёёеёёеј•иө·зә зә·з”ҡиҮіиҜүи®јпјҢеҸҜжҳҜдҪғеҶңйӣ¶жҳҹеңҲең°иҝҳжҳҜйҖҗжёҗеӨҡдәҶиө·жқҘгҖӮеә„еӣӯжі•еәӯз§ҜзҙҜдәҶи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„е…ідәҺеңҲең°зҡ„еӨ„зҪҡжЎҲдҫӢпјҢеҸҜд»ҘиҜҒжҳҺдёӘдҪ“дҪғеҶңиҝӣиЎҢзҡ„е°Ҹ规模еңҲең°еӨҡд№Ҳжҷ®йҒҚгҖӮпј‘пј”пјҗпј•е№ҙпјҢзҰҸиөӣзү№пјҲпјҰпҪҸпҪ’пҪҺпҪғпҪ…пҪ”пҪ”пјүеә„еӣӯзҡ„дёҖдәӣд№ жғҜдҪғеҶңиў«зҪҡж¬ҫпј’е…Ҳд»Өпј’дҫҝеЈ«пјҢеӣ дёәвҖң他们иҝқеҸҚеә„еӣӯжғҜдҫӢпјҢе°ҶиҮӘе·ұеңЁж•һз”°дёӯзҡ„еңҹең°еңҲеӣҙиө·жқҘпјҢиҮҙдҪҝе…¶д»–дҪғеҶңж— жі•еңЁж”¶еүІеә„зЁјеҗҺиҝӣе…Ҙж”ҫзү§вҖқгҖӮеҸҰдёҖдёӘжЎҲдҫӢд№ҹжңүзұ»дјјзҡ„й—®йўҳпјҢ他们еӣҙеңҲиҖ•ең°еҗҺйҳ»жӯўе…¶д»–дҪғеҶңиҝӣе…ҘпјҢжң¬еә”ејҖж”ҫдёәзү§еңәпјҢ他们еҚҙж’ӯз§ҚиҖ•дҪңгҖӮпј‘пј”пј‘пјҳе№ҙпјҢеҚЎж–Ҝе°”еә“е§ҶпјҲпјЈпҪҒпҪ“пҪ”пҪҢпҪ… пјЈпҪҸпҪҚпҪӮпҪ…пјүеә„еӣӯжі•еәӯжҢҮжҺ§дёүдёӘдҪғеҶңпјҢжңӘз»ҸйўҶдё»е…Ғи®ёеңЁе…¬е…ұзү§еңәдёҠж’ӯз§ҚпјҢжҢүз…§иҪ®иҖ•еҲ¶и§„е®ҡеә”иҜҘеҗ‘е…ЁдҪ“жқ‘ж°‘ејҖж”ҫдёәзү§еңәзҡ„ж—¶еҖҷ他们еҚҙзӢ¬еҚ дәҶиҝҷеқ—еңҹең°гҖӮ

з”ұдәҺеҶңж°‘еӣҙеңҲжқЎз”°жҷ®йҒҚеҢ–пјҢдёҖдәӣеә„еӣӯжі•еәӯйҖҗжёҗй»ҳи®ёдәҶеңҲең°пјҢдҪҶжҳҜиҰҒз»ҸиҝҮдёҖе®ҡзЁӢеәҸ并收зјҙдёҖ笔иҙ№з”ЁгҖӮжҚ®и®°иҪҪпјҢпј‘пј”пј”пјҳе№ҙпјҢиҜҘжЎҲдҫӢеҸ‘з”ҹеңЁеёғиҺұе»·йЎҝпјҲпјўпҪҢпҪ…пҪ”пҪғпҪҲпҪүпҪҺпҪҮпҪ„пҪҸпҪҺпјүж•ҷеҢәеӨ§дҝ®йҒ“йҷўйўҶең°пјҢ科е…ӢжӢүеӨ«зү№еә„еӣӯпјҲпјЈпҪҒпҪҢпҪғпҪ’пҪҸпҪҶпҪ”пјүдҪғжҲ·еңҲең°пјҢдёҚиҝҮеңҲең°дҪғжҲ·иҮӘж„ҝж”Ҝд»ҳдёҖ笔иҙ№з”Ёз»ҷж•ҷе Ӯе’ҢйўҶдё»жі•еәӯпјҢйҮ‘йўқж №жҚ®еңҲең°еӨ§е°Ҹж ёи®ЎгҖӮеҪ“ж—¶иҜҘеә„еӣӯжҖ»е…ұжңүпј‘пј’еқ—еңҲең°пјҢжҜҸеқ—еңҲең°ж”Ҝд»ҳзҡ„иҙ№з”Ёд»Һпј‘пј–дҫҝеЈ«еҲ°пј–е…Ҳд»ӨпјҳдҫҝеЈ«дёҚзӯүпјҢжҖ»и®Ўиҫҫпј“пј”е…Ҳд»ӨгҖӮдёҖдёӘдё–зәӘеҗҺпјҢд»ҚжңүеҶңж°‘е°Ҹ规模еңҲең°зҡ„и®°иҪҪпјҡеңЁиҺұж–Ҝзү№йғЎзҡ„еёғйІҒе§ҶйҮ‘ж–Ҝзҙўжҷ®еә„еӣӯпјҲпјўпҪ’пҪҸпҪҚпҪӢпҪүпҪҺпҪ“пҪ”пҪҲпҪҸпҪ’пҪҗпҪ…пјүпјҢдёӨдёӘзәҰжӣјеҶңпјҢйІҒдёҒе’ҢиҫҫеҶ…зү№дёҖиҮҙиЎҢеҠЁпјҢеңЁпј‘пј•пј–пј‘е№ҙпј—жңҲзҡ„дёҖеӨ©еңҲеҚ дәҶпј’пјҳиӢұдә©ж•һз”°гҖӮеҸҜи§ҒеҶңж°‘зҡ„йӣ¶зўҺеңҲең°жҳҜжҢҒз»ӯиҝӣиЎҢзҡ„пјҢиҝҷзұ»еңҲең°и§„жЁЎиҷҪеұһдёҖиҲ¬пјҢеҚҙеҪұе“ҚеҫҲеӨ§гҖӮиҺұж–Ҝзү№йғЎйғЎеҸІдҪңиҖ…жҢҮеҮәпјҡеңҲең°з»ҹи®Ўж•°еӯ—иҜҒжҳҺпјҢиҝҷзұ»йӣ¶зўҺеңҲеҚ зҡ„ж•°йҮҸе’ҢеҗҺжһңдёҚеҸҜе°Ҹ觑гҖӮеә„еӣӯйўҶ主们дәӢе®һдёҠе·Із»Ҹй»ҳи®ёдҪғжҲ·зҡ„йӣ¶зўҺеңҲең°иЎҢдёәпјҢеҸӘжңүйӮЈдәӣжңӘз»ҸйўҶдё»и®ёеҸҜзҡ„еңҲең°иЎҢдёәжүҚдјҡиў«иҜүиҜёеә„еӣӯжі•еәӯпјҢжүҖд»ҘжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„еңҲең°жЎҲдҫӢдёҚи¶ід»ҘеҸҚжҳ еҶңж°‘еңҲең°зҡ„е…ЁиІҢгҖӮжҢү照规е®ҡпјҢдҪғеҶңеңҲең°иҰҒз»ҸйўҶдё»е’Ңе…¶д»–дҪғжҲ·зҡ„еҗҢж„ҸпјҢеҚ•ж–№йқўеңҲең°дјҡеёёеёёйҒӯиҮҙдёҘйҮҚеҗҺжһңгҖӮпј‘пј•пј—пјҷе№ҙпјҢеңЁиҲҚз‘һеј—е“Ҳе°”ж–ҜпјҲпјіпҪҲпҪ…пҪ’пҪүпҪҶпҪҶпҪҲпҪҒпҪҢпҪ…пҪ“пјүеә„еӣӯжі•еәӯпјҢйӮЈдәӣжңӘз»Ҹи®ёеҸҜеңҲең°зҡ„жүҖжңүдҪғжҲ·йғҪиў«иө·иҜүпјҢеҲӨеҶіз»“жһңжҳҜпјҢйҷӨйқһиҺ·еҫ—йўҶдё»зҡ„и®ёеҸҜпјҢеҗҰеҲҷе·Із»ҸеӣҙеңҲзҡ„еңҹең°йЎ»йҮҚж–°ејҖж”ҫгҖӮзүӣжҙҘйғЎйғЎеҸІиҪҪеҸҠзҡ„дёҖдёӘжЎҲдҫӢпјҢеҜ№дәҺиҝқ规еңҲең°иҖ…дёҚеҸҜи°“дёҚдёҘеҺүпјҡдёҖдёӘеҸ«е·ҙж–Ҝзҡ„дҪғеҶңпјҢиў«жҸҸиҝ°дёәвҖңдҪғжҲ·дёӯзҡ„з ҙеқҸиҖ…вҖқпјҢйҷӨдәҶ科д»ҘзҪҡж¬ҫпјҢиҝҳиў«йҖҗеҮәжҲҝиҲҚдёҺеңҹең°пјҢеӣ дёәд»–зҡ„вҖңеңҲең°йҖ жҲҗдәҶеҜ№йӮ»еұ…зҡ„еҚұе®івҖқгҖӮ

йӣ¶зўҺеңҲең°йҖҡеёёжҳҜдёӘдәәиЎҢдёәпјҢеҗҺжқҘеҫҖеҫҖжҳҜиӢҘе№ІдҪғжҲ·зҡ„иҒ”еҗҲиЎҢеҠЁгҖӮеңЁиҙқеҫ·зҰҸеҫ·йғЎзҡ„зҙўе°”зҰҸеҫ·еә„еӣӯпјҲпјіпҪҒпҪҢпҪҶпҪҸпҪ’пҪ„пјүпјҢеӨ§йғЁеҲҶеңҹең°д»Қ然еӨ„дәҺжқЎз”°еҲ¶д№ӢдёӢпјҢдёҚиҝҮпјҳдёӘдҪғеҶңиҝҳжҳҜеңҲеӣҙдәҶеӨ§зәҰпј•пј‘иӢұдә©еңҹең°пјҢжҜҸдәәеңҲеӣҙпј’иӢұдә©еҲ°пј‘пј—иӢұдә©дёҚзӯүгҖӮеңЁеҢ—е®үжҷ®ж•ҰйғЎзҡ„еЁҒзҷ»йҹҰж–ҜйЎҝеә„еӣӯпјҲпј·пҪ…пҪ…пҪ„пҪ…пҪҺпј·пҪ…пҪ“пҪ”пҪҸпҪҺпјүпјҢйҷӨдәҶзӣҙйўҶең°зҡ„жүҝз§ҹиҖ…еӣҙеңҲдәҶеӨ§зүҮеңҹең°д»ҘеӨ–пјҢпј“дёӘиҫғеӨ§зҡ„дҪғеҶңеӣҙеңҲдәҶпј’пјҳиӢұдә©пјҢеҲҶж•ЈеңЁеҮ еӨ„пјҢиў«и®°иҪҪдёәвҖңеңЁеҮ еӨ„ең°еқ—дёҠеңҲеӣҙвҖқгҖӮжӯӨеӨ–пјҢеә„еӣӯдёӯйғЁзҡ„дёҖдәӣеңҹең°пјҢе…¶жҖ§иҙЁдёҚз”ҡжҳҺдәҶпјҢпј‘пј”дёӘдҪғеҶңе°Ҷе…¶еҲҶеүІе№¶еӣҙеңҲпјҢжҜҸеқ—еӣҙеңҲең°е°‘еҲҷдёӨдёүиӢұдә©пјҢеӨҡеҲҷпј‘пј•жҲ–пј’пјҗиӢұдә©гҖӮдҪғеҶңеңҲең°еҸ–еҫ—еҫҲеӨ§зҡ„жҲҗеҠҹпјҢзү№еҲ«жҳҜең°еӨ„зұіеҫ·е°”еЎһе…Ӣж–ҜйғЎзҡ„еҹғеҘҮйҹҰе°”пјҲпјҘпҪ„пҪҮпҪ…пҪ—пҪҒпҪ’пҪ…пјүе’ҢйҮ‘ж–ҜдјҜйҮҢпјҲпј«пҪүпҪҺпҪҮпҪ“пҪӮпҪ•пҪ’пҪҷпјүдёӨдёӘеә„еӣӯгҖӮд»Һпј‘пј•пјҷпј—е№ҙз»ҳеҲ¶зҡ„ең°еӣҫдёҠпјҢжІЎжңүдәәиғҪзҢңеҮәйӮЈйҮҢжӣҫз»ҸеӯҳеңЁиҝҮж•һз”°иҖ•дҪңж–№ејҸпјҢжҜҸдёӘдҪғеҶңзҡ„е°Ҹеқ—еңҹең°йғҪжҳҜйӣҶдёӯеңЁдёҖиө·зҡ„пјҢз”ЁзҜұз¬ҶеҪјжӯӨеҲҶйҡ”пјҢдёҚеҶҚжҳҜж—§ејҸзҡ„вҖңиӣӣзҪ‘вҖқеёғеұҖпјҢиҖҢжҳҜдёҚ规еҲҷзҡ„жЈӢзӣҳејҸзҡ„зҺ°д»ЈеҶңдёҡгҖӮиҝҷж ·зҡ„з”°еҲ¶жҷҜи§Ӯз»қйқһжңқеӨ•еҪўжҲҗпјҢе…¶дёӯзӣёеҪ“дёҖйғЁеҲҶеә”иҜҘеҪ’еҠҹдәҺе№ҝеӨ§зҡ„дҪғеҶңгҖӮдёҖзі»еҲ—жЎҲдҫӢиЎЁжҳҺпјҢеңҲең°йҖҗжёҗиў«дәә们жүҖжҺҘеҸ—пјҢйӣ¶зўҺејҸеңҲең°е·Із»ҸеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠзӘҒз ҙдәҶеә„еӣӯе…ұеҗҢдҪ“иҖ•дҪңзҡ„жғҜдҫӢгҖӮ

пј“пјҺеҶңж°‘иҮӘеҸ‘вҖңеҚҸи®®еңҲең°вҖқпјҲпҪ…пҪҺпҪғпҪҢпҪҸпҪ“пҪ•пҪ’пҪ… пҪӮпҪҷ пҪҒпҪҮпҪ’пҪ…пҪ…пҪҚпҪ…пҪҺпҪ”пјү

еҶңж°‘еңҲең°иҝҳжңүдёҖз§ҚйҮҚиҰҒеҪўејҸпјҢж—ўдёҚжҳҜдәӨжҚўжқЎз”°пјҢд№ҹдёҚжҳҜйӣ¶зўҺеӣҙеңҲпјҢиҖҢжҳҜз”ұжқ‘ж°‘е…ұеҗҢдҪ“еҚҸе•ҶеҶіе®ҡпјҢеҸҜз§°дёәвҖңеҚҸи®®еңҲең°вҖқгҖӮеңЁиҝҷдёӘиҝҮзЁӢдёӯпјҢжүҖжңүдҪғеҶңзҡ„еҲ©зӣҠйғҪеҫ—еҲ°дәҶиҖғиҷ‘пјҢ并且жңүжңәдјҡе……еҲҶеҚҸе•ҶпјҢе…¶еҗҲзҗҶжҖ§жҳҺжҳҫй«ҳдәҺдёӘдәәйӣ¶зўҺеңҲең°зҡ„ж–№ејҸгҖӮпј‘пј•пјҳпјҷе№ҙпјҢзәҰе…ӢйғЎзҡ„еёғжӢүеҫ·зҰҸеҫ·еә„еӣӯпјҲпјўпҪ’пҪҒпҪ„пҪҶпҪҸпҪ’пҪ„пјүзҡ„жқ‘ж°‘жӢҹеңҲеӣҙйҷ„иҝ‘зҡ„иҚ’ең°пјҢжқ‘ж°‘еӨ§дјҡеңЁиҚ’йҮҺдёҠдёҫиЎҢпјҢжүҖжңүдҪғеҶңйғҪеҸӮеҠ дәҶпјҢеҹәжң¬иҫҫжҲҗеҲҶеүІе…¬ең°е№¶еӣҙеңҲд№Ӣзҡ„дёҖиҮҙж„Ҹи§ҒгҖӮеңЁиҜәжЈ®дјҜе…°йғЎпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁејҖе§ӢеҗҺпјҢжҜ”иҫғеҝ«ең°з»Ҳз»“дәҶзӣёеҪ“дёҖйғЁеҲҶж•һз”°пјҢеҚҸи®®еңҲең°жҳҜе…¶йҮҚиҰҒж–№ејҸгҖӮиҜҘйғЎзҡ„иҺұж–ҜдјҜйӣ·еә„еӣӯпјҲпј¬пҪ…пҪ“пҪӮпҪ•пҪ’пҪҷпјүпјҢпј‘пј•пјҷпј—е№ҙпј‘пј’жңҲпј–ж—ҘпјҢжүҖжңүдҪғеҶңеңЁеә„еӣӯжі•еәӯйӣҶеҗҲпјҢз»ҸеҚҸе•ҶеҶіе®ҡпјҡвҖңд»Һд»ҠеӨ©иө·еҲ°зҝҢе№ҙпј“жңҲпј‘ж—Ҙжңҹй—ҙвҖҰвҖҰжҜҸдёӘдҪғеҶңиҰҒжҠҠиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°еӣҙеңҲиө·жқҘгҖӮвҖқпј‘пј•пј–пј—е№ҙпјҢиҜҘйғЎзҡ„еЎ”зӣ–е°”еә„еӣӯпјҲпјҙпҪ•пҪҮпҪҮпҪҒпҪҢпјүпјҢеёғиҺұзҰҸеҫ·е®¶ж—Ҹзҡ„еңҹең°еҮ д№Һе…ЁйғЁеӣҙеңҲпјҢиҜҘ家ж—ҸжҺҢжҸЎдәҶиҜҘжқ‘зҡ„еӨ§йғЁеҲҶеңҹең°пјҢдёҚеҶҚдёҺе…¶д»–дҪғеҶң继з»ӯжІҝз”ЁеҸӨиҖҒзҡ„е…ұеҗҢиҖ•дҪңж–№ејҸгҖӮ他们д№ҹжҳҜйҮҮз”ЁдәҶеҚҸи®®зҡ„ж–№ејҸпјҢз»ҸйўҶдё»еҗҢж„ҸпјҢиҜҘжқ‘дҪғеҶңе…ұеҗҢеҚҸе•ҶпјҢеҲҮеүІе…¬ең°е№¶еҲҶеҲ«еӣҙеңҲпјҢиҮіжӯӨиҜҘжқ‘еӨ§йғЁеҲҶеңҹең°ж‘Ҷи„ұдәҶдёӯдё–зәӘзҡ„ж•һз”°еҲ¶гҖӮиӢұеӣҪеӯҰиҖ…ж јйӣ·з§°пјҢиҝҷжҳҜдјҠдёҪиҺҺзҷҪж—¶д»Је…ёеһӢзҡ„еңҲең°ж–№ејҸгҖӮ

еңЁзүӣжҙҘйғЎеёғиҺұе»·йЎҝж•ҷеҢәпјҢпј‘пј•пј“пјҷпјҚпј‘пј•пјҷпј–е№ҙй—ҙпјҢйҖҡиҝҮдҪғеҶңй—ҙзҡ„еҗҲдҪңдёҺеҚҸе•ҶпјҢзўҺзүҮеҢ–зҡ„жқЎз”°еңҹең°зҠ¶еҶөиў«зі»з»ҹж”№йҖ пјҢе…¶дёӯеӨ§зәҰжңүпј—пјҳпјҗиӢұдә©еңҹең°еҫ—еҲ°еӣҙеңҲпјҢеҚ жҚ®иҜҘж•ҷеҢәеҸҜиҖ•ең°зҡ„пј”пјҗпј…д»ҘдёҠгҖӮпј‘пј–пј‘пјҗе№ҙпјҢзүӣжҙҘйғЎзҡ„жқҺеј—йҡҶеә„еӣӯпјҲпј¬пҪ…пҪҒ пјҰпҪ•пҪ’пҪҢпҪҸпҪҺпҪҮпјүпјҢз»ҸдҪғеҶңеҚҸе•ҶеӣҙеңҲдәҶеӨ§зәҰпј“пј–пјҗиӢұдә©зҡ„е…ұз”Ёзү§еңәгҖӮеӣҙеңҲеҗҺзҡ„е…¬ең°еҲҶеұһдәҺдёҚеҗҢзҡ„дҪғеҶңпјҢиҝҷдәӣиҺ·еҫ—дәҶиҚ’ең°зҡ„дҪғеҶңе®Јз§°пјҢд»ҺжӯӨ他们еҸҜвҖңд»ҺиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°дёҠвҖқиҺ·еҸ–и–ӘжҹҙдәҶгҖӮеҚҸе•Ҷж–№ејҸд№ҹз”ЁдәҺжҜ”йӮ»жқ‘еә„зҡ„е…¬ең°еҲҶеүІпјҢпј‘пј•пј—пј–пјҚпј‘пј•пјҷпј”е№ҙй—ҙпјҢе…°ејҖж–Ҝзү№йғЎпјҢжІғеӢ’ж•ҷеҢәпјҲпј·пҪҲпҪҒпҪҢпҪҢпҪ…пҪҷпјүдёҖеқ—е…¬ең°жӣҫиў«дёүдёӘжқ‘еә„жқ‘ж°‘е…ұдә«пјҢзҺ°еңЁз»Ҹз”ұдёүдёӘжқ‘еә„еҚҸи®®еҗҺеҲҶеүІпјҢдёүжқ‘еә„еҲҶеҲ«жҳҜе…ӢиҺұйЎҝпјҚеӢ’пјҚиҺ«е°”ж–ҜгҖҒйҳҝе°”жұүгҖҒйҳҝе…Ӣжһ—йЎҝгҖӮ

жқҘиҮӘпј‘пј–дё–зәӘеңҲең°и°ғжҹҘ委е‘ҳдјҡзҡ„жҠҘе‘ҠжҳҫзӨәпјҢдёҖдәӣең°еҢәеңҲең°зҡ„жҺЁеҠЁиҖ…дёҚжҳҜйўҶдё»пјҢд№ҹдёҚжҳҜдҪғеҶңдёӘдәәпјҢиҖҢжҳҜжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“зҡ„еҚҸи®®иҝҗдҪңгҖӮеә„еӣӯж–ҮзҢ®еҗ‘жҲ‘们жҸҗдҫӣдәҶжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“жҺЁеҠЁе…¬ең°еңҲеҚ зҡ„и®ёеӨҡз»ҶиҠӮпјҢйҖҡеёёзҡ„зЁӢеәҸжҳҜе…Ҳд»Ҙе…ұеҗҢдҪ“еҗҚд№үеҚ жңүзү§еңәе’ҢиҚүең°пјҢ然еҗҺз»ҸеҚҸе•ҶеҗҺеңЁдҪғеҶңд№Ӣй—ҙеҲҶеүІпјҢжҜҸдәәеҲҶеҫ—зҡ„е…¬ең°йқўз§ҜжҳҺжҳҫеҸӮз…§дәҶе…¶жҢҒжңүең°з”°дә©пјҢдёҖеҰӮеҪ“е№ҙдҪғеҶңеңЁе…¬ең°дёҠж”ҫзү§зүІз•ңзҡ„ж•°йҮҸдёҺе…¶жҢҒжңүең°йқўз§ҜжҲҗдёҖе®ҡжҜ”дҫӢдёҖж ·пјҢеҸҜи§Ғд№ жғҜжі•зҡ„еҺҹеҲҷд»Қ然еңЁеҸ‘з”ҹдҪңз”ЁгҖӮе…ұеҗҢдҪ“еҚҸи®®ж–№ејҸд№ҹиҝҗз”ЁдәҺжқЎз”°зҡ„ж•ҙеҗҲе’ҢеӣҙеңҲпјҢеңЁеӨҡеЎһзү№йғЎзҡ„е°Өе°”е°јеә„еӣӯпјҲпјҘпҪ—пҪ…пҪ’пҪҺпҪ…пјүпјҢз»ҸдҪғеҶңеҚҸе•Ҷ并еҫ—еҲ°йўҶдё»зҡ„и®ёеҸҜпјҢдәә们е°ҶеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°еҗҲ并жҲҗзҙ§еҮ‘зҡ„жҢҒжңүең°гҖӮжһ—иӮҜйғЎзҡ„еҢ—еҮҜе°”иҘҝж•ҷеҢәпјҲпј®пҪҸпҪ’пҪ”пҪҲпј«пҪ…пҪҢпҪ“пҪ…пҪҷпјүдёәдәҶе…ӢжңҚеңҹең°еҲҶж•Јзҡ„зҠ¶еҶөпјҢе°Ҫз®ЎжңүдёҖдәӣең°дә§дё»еҸҚеҜ№пјҢиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңдёҺйўҶдё»еҚҸе•ҶеҗҺиҮӘпј‘пј•пјҷпј‘е№ҙеҗҜеҠЁеңҲең°иҝӣзЁӢпјҢ并且关注еҲ°иҙ«еӣ°е°ҸеҶңзҡ„еҲ©зӣҠпјҢеңЁеңҲең°дёӯеҜ№иҢ…иҲҚеҶңеҒҡеҮәдәҶдёҖе®ҡзҡ„иЎҘеҒҝгҖӮеңЁдёҖдәӣжғ…еҶөдёӢпјҢдҪғеҶңдёҺйўҶдё»зҡ„еҸҢж–№ж„Ҹж„ҝдёҖж—¶йҡҫд»ҘиҫҫжҲҗе…ұиҜҶпјҢжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“жҖ»жҳҜз»„з»ҮдҪғжҲ·дёҺйўҶдё»и®Ёд»·иҝҳд»·пјҢеҫҖеҫҖз»ҸиҝҮеҸҚеӨҚдәӨж¶үпјҢеҸҢж–№еӨҡж¬ЎеҰҘеҚҸжүҚиғҪиҫҫжҲҗеҚҸи®®гҖӮжҚ®еёғиҺұе§ҶеёҢе°”еә„еӣӯпјҲпјўпҪ’пҪ…пҪҚпҪҲпҪүпҪҢпҪҢпјүжі•еәӯжЎҲеҚ·и®°иҪҪпјҢпј‘пј•пј—пјҳе№ҙпјҢйўҶдё»зҲұеҫ·еҚҺВ·иҙқйЎҝеҗҢж„ҸдҪғеҶңеңҲеҚ е…¬ең°пјҢдҪғеҶңд№Ӣй—ҙд№ҹеҸҜд»Ҙдә’жҚўжқЎз”°пјҢдёҚиҝҮеңҲең°дҪғеҶңжҜҸе№ҙиҰҒеҗ‘йўҶдё»дәӨзәіеӨ§иұҶпјҢжҜҸйӣ…еҫ·еңҹең°дәӨзәідёҖи’ІејҸиҖігҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢйўҶдё»иҙқйЎҝеҸҠ其继жүҝдәәдёҚеҫ—еңЁеә„еӣӯе…¬ең°дёҠж”ҫзү§гҖӮиҝҷдёҖзұ»еһӢзҡ„еңҲең°еҚҸе•ҶдёӯпјҢеҸҜжҳҺжҳҫзңӢеҮәеҸҢж–№еҰҘеҚҸзҡ„з—•иҝ№пјҢжқ‘зӨҫе…ұеҗҢдҪ“зҡ„дҪңз”ЁжҳҜжҳҫиҖҢжҳ“и§Ғзҡ„гҖӮ

иҝҳжңүдёҖз§Қжғ…еҶөжҳҜпјҢз»ҸиҝҮй•ҝе№ҙзҙҜжңҲпјҢе…¬ең°е·Із»Ҹиў«дҪғеҶң们йҖҗжёҗиҡ•йЈҹпјҢжңүзҡ„з§Қеә„зЁјпјҢжңүзҡ„иҝҮеәҰж”ҫзү§пјҢиҖҢдё”дёңдёҖеқ—иҘҝдёҖеқ—зҡ„зӣёеҪ“йӣ¶ж•ЈпјҢдёәдәҶжӣҙеҠ еҗҲзҗҶең°дҪҝз”ЁеҺҹжңүе…¬ең°пјҢж»Ўи¶іж”ҫзү§йңҖиҰҒпјҢжқ‘民们еҶіе®ҡйҮҚж–°еҲҶеүІе…¬ең°пјҢиҺұж–Ҝзү№йғЎж–Ҝе…ӢжӣІеҲ©еә„еӣӯпјҲпјіпҪӢпҪ…пҪ”пҪғпҪҲпҪҢпҪ…пҪҷпјүеҚіеұһжӯӨзұ»жғ…еҶөгҖӮиҝҷжҳҜдёӘд»…жңүпј–жҲ·дәә家гҖҒпј”пјҗпјҗиӢұдә©иҖ•ең°зҡ„е°Ҹжқ‘еә„пјҢ他们жҳҜдёҚеұ…д№Ўзҡ„иӮҜзү№дјҜзҲөзҡ„дҪғжҲ·гҖӮеңЁжІЎжңүеә„еӣӯйўҶдё»еҸӮдёҺзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢдҪғжҲ·д»¬иҫҫжҲҗдёҖиҮҙж„Ҹи§Ғ并жӢҹе®ҡдәҶд№ҰйқўеҚҸи®®д№ҰпјҡдҪғеҶңд№Ӣй—ҙйҖҡиҝҮзӣёдә’дәӨжҚўе·ІеҚ жңүзҡ„еңҹең°пјҢдҪҝиҮӘе·ұеңЁе…¬ең°дёҠзҡ„еңҹең°йӣҶдёӯиө·жқҘгҖӮз”ұдәҺдәӨжҚўеҗҺиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°еҸҜиғҪеҸҳжҲҗеҲ«дәәзҡ„пјҢдёәдәҶдҝқжҠӨең°еҠӣпјҢдәӨжҚўеүҚйЎ»йҷҗеҲ¶зү§еңәиҝҮеәҰдҪҝз”ЁпјҢжҜҸжҲ·ж”ҫзү§зүІз•ңзҡ„ж•°йҮҸиҮіе°‘еҮҸе°‘дёүеҲҶд№ӢдёҖпјҢдәӢжғ…иҷҪе°ҸеҚҙеҸҚжҳ дәҶеҶңж°‘е…ұеҗҢдҪ“иҖғйҮҸй—®йўҳзҡ„зҗҶжҖ§е’Ңе‘Ёе…ЁгҖӮеҸҜжҳҜе…¶дёӯдёҖдёӘеҸ«жҖҖзү№жӣјзҡ„дҪғеҶңпјҢж— и§Ҷе·ІиҫҫжҲҗзҡ„еҚҸи®®пјҢжӢ’з»қдёҺеҲ«дәәдәӨжҚўеңҹең°пјҢеҰЁзўҚдәҶе®һж–ҪиҝӣзЁӢпјҢжқ‘民们дәҺпј‘пј–пјҗпј”е№ҙе°Ҷе…¶иө·иҜүеҲ°иЎЎе№іжі•еәӯпјҲпјЁпҪүпҪҮпҪҲ пјЈпҪҸпҪ•пҪ’пҪ” пҪҸпҪҶ пјЈпҪҲпҪҒпҪҺпҪғпҪ…пҪ’пҪҷпјүпјҢеҜ»жұӮжі•еҫӢжүӢж®өиҝ«дҪҝе…¶е°ұиҢғгҖӮиҷҪ然法еәӯи®°еҪ•ж®ӢзјәдёҚе…ЁпјҢдҪҶиҝҳжҳҜеҸҜд»ҘзңӢеҮәпјҢиө·иҜүжҖҖзү№жӣјд№ӢеүҚе…¬ең°зҡ„еӣҙеңҲе·Із»ҸејҖе§ӢгҖӮж №жҚ®еҚҸи®®жқ‘民们дёҖж–№йқўиҝӣиЎҢеңҹең°дәӨжҚўпјҢеҸҰдёҖж–№йқўи®©з§ҚдёҠеә„зЁјзҡ„еңҹең°йҖҖиҖ•иҝҳзү§пјҢеҰӮжқ°е…ӢйҖҖиҖ•пј’иӢұдә©пјҢжі°еӢ’е’ҢйҮҢеҫ·йҖҖиҖ•пј’иӢұдә©пјҢдёҖдҪҚдёҚе…·еҗҚзҡ„дҪғжҲ·йҖҖиҖ•пј‘пј“иӢұдә©пјҢеҸҰжңүдёӨдҪҚдёҚе…·еҗҚзҡ„дҪғжҲ·йҖҖиҖ•пј”иӢұдә©гҖӮиў«е‘ҠжҖҖзү№жӣјжүҝи®ӨжӣҫеҸӮдёҺи®Ёи®әеңҲең°и®ЎеҲ’пјҢдҪҶеҗҰи®ӨеҗҢж„ҸеңҲең°пјҢд»–д»ҘеқҡжҢҒдј з»ҹзҡ„е…¬ең°жқғеҲ©дёәеҗҚпјҢдёҖжӢ–еҶҚжӢ–гҖӮиҖҢе…¶д»–жқ‘ж°‘жҖҒеәҰдёҖиҮҙпјҢд№ҹеҫҲеқҡеҶіпјҢ他们и®ӨдёәвҖңе…¬ең°еҲ¶еәҰе·Із»ҸеҸҳеҫ—и®©дәәйҡҫд»ҘжҺҘеҸ—вҖқгҖӮжҜ«ж— з–‘д№үпјҢжқ‘ж°‘еңҲең°е®Ңе…ЁжҳҜиҮӘеҸ‘з»„з»Үзҡ„пјҢ并дҫқз…§жі•еҫӢзЁӢеәҸеӨ„зҗҶй—®йўҳпјҢд»Өдәәж„ҹе…ҙи¶Јзҡ„жҳҜпјҢжқ‘ж°‘еңҲең°иө·иҜүзҡ„еҜ№иұЎдёҚжҳҜйўҶдё»пјҢд№ҹдёҚжҳҜеӨ§еҶңпјҢиҖҢжҳҜдёҺ他们дёҖж ·зҡ„жҷ®йҖҡдҪғеҶңпјҢеӣ дёәд»–жІЎжңүйҒөе®ҲеӨ§е®¶и®®е®ҡзҡ„еңҲең°еҚҸи®®гҖӮж•һз”°еҲ¶жҳҜдёҖз§Қжқ‘ж°‘еҚҸдҪңзҡ„з§Қз”°еҲ¶еәҰпјҢйҖҡиҝҮеҚҸдҪңж–№ејҸдҪҝд№Ӣи§ЈдҪ“жҳҫ然жҳҜжңҖз»ҸжөҺеҗҲзҗҶзҡ„ж–№ејҸгҖӮеҚҸи®®еңҲең°еҸӘжҳҜжҠҠдёҖеӨ§зүҮеңҹең°дёҠе…ұеҗҢиЎҢдҪҝзҡ„жқғеҲ©иҪ¬еҸҳдёәдёҖе°Ҹеқ—еңҹең°дёӘдәәиЎҢдҪҝзҡ„жқғеҲ©гҖӮдҪғеҶңж”ҫејғдәҶ他们еңЁе…¬ең°гҖҒиҚүең°е’Ңзү§еңәдёҠжүҖдә«жңүзҡ„д»ҪйўқпјҢеҫ—еҲ°дәҶжӣҙе°Ҹзҡ„дҪҶеұһдәҺиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°гҖҒиҚүең°е’Ңзү§еңәгҖӮеҗҺиҖ…зҡ„д»·еҖјжҜ”еүҚиҖ…иҰҒй«ҳеҫ—еӨҡгҖӮ

еҶңж°‘е’ҢйўҶдё»пјҢи°Ғдё»еҜјзҡ„еңҲең°зҡ„жҜ”дҫӢжӣҙй«ҳпјҹеҗ„еә„еӣӯжғ…еҶөдёҚдёҖпјҢзүӣжҙҘйғЎзҡ„дёҖеҲҷеҸІж–ҷжҳҺзЎ®жҳҫзӨәдәҶеҶңж°‘еңҲең°зҡ„дҪңз”ЁжӣҙеӨ§гҖӮеңЁзүӣжҙҘйғЎеёғиҺұе»·йЎҝж•ҷеҢәпјҢпј‘пј•пј”пј“пјҚпј‘пј•пј”пј”е№ҙй—ҙзҡ„дёҖд»Ҫи°ғжҹҘжҳҫзӨәпјҢйўҶдё»е’ҢдҪғеҶңйғҪжңүеңҹең°еӣҙеңҲпјҢйўҶдё»зҸҖе°”е°ҶзӣҙйўҶең°еӣҙеңҲпјҢиҖҢдҪғеҶңеӣҙеңҲдәҶпј”пј’еӨ„иҖ•ең°е’ҢиҚүең°гҖӮж–ҮзҢ®иө„ж–ҷжІЎжңүжҸҗдҫӣйўҶдё»е’ҢдҪғжҲ·еңҲең°зҡ„йқўз§ҜпјҢдёҚиҝҮеҲ—еҮәдәҶдәҢиҖ…зҡ„з§ҹйҮ‘ж•°йўқпјҢеҪ“ж—¶дәә们жӣҙзңӢйҮҚеңҹең°д»·еҖјиҖҢдёҚжҳҜеңҹең°йқўз§ҜгҖӮвҖңд»Ҙеңҹең°д»·еҖјжқҘзңӢпјҢеӣҙеңҲзҡ„йўҶдё»зӣҙйўҶең°дёӯзҡ„иҖ•ең°е’ҢиҚүең°пјҢжҜҸе№ҙз§ҹйҮ‘пј”иӢұй•‘пј”е…Ҳд»Өпј‘пјҗдҫҝеЈ«пјӣиҖҢе…¶д»–еҶңж°‘еӣҙеңҲиҚүең°е’ҢиҖ•ең°пјҢжҜҸе№ҙз§ҹйҮ‘й«ҳиҫҫпј“пј”иӢұй•‘пјҷе…Ҳд»ӨгҖӮвҖқжҳҫ然и°ғжҹҘиҖ…ж„ҸеңЁејәи°ғпјҢж•Ји§ҒеңЁеә„еӣӯеҗ„еӨ„зҡ„дҪғжҲ·еңҲең°зҡ„йқўз§ҜжӣҙеӨ§пјҢд»·еҖјжӣҙй«ҳпјҢиҖҢйўҶдё»еңҲең°дёҚиҝҮжҳҜдҪғеҶңеңҲең°зҡ„пј‘пјҸпјҷпҪһпј‘пјҸпјҳгҖӮжҲ‘们жңүзҗҶз”ұзӣёдҝЎиҝҷз§Қжғ…еҶөз»қйқһдёӘжЎҲпјҢеҸҜжҳҜйҡҫд»Ҙдј°и®ЎжңүеӨҡеӨ§зҡ„д»ЈиЎЁжҖ§гҖӮ

еҶңж°‘еңҲең°зҡ„ж„Ҹд№үдёҚеңЁдәҺж•°йҮҸпјҢиҖҢеңЁдәҺиЎЁжҳҺеҶңж°‘еӨ§дј—зҡ„з»ҸжөҺзӨҫдјҡиҰҒжұӮдёҺеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„ж–№еҗ‘并иЎҢдёҚжӮ–пјҢе®ғжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮеҶңж°‘е№ҝжіӣеҠ е…ҘдәҶжқЎз”°и°ғж•ҙзҡ„ең°еқ—ж•ҙеҗҲжҙ»еҠЁпјҢжІЎжңүиҝҷж ·жҷ®йҒҚзҡ„еҹәзЎҖжҖ§зҡ„з”°еҲ¶ж”№йҖ пјҢеңҲең°иҝҗеҠЁжҳҜдёҚеҸҜжғіиұЎзҡ„гҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘзј“ж…ўзҡ„зҙҜиҝӣејҸзҡ„еңҲең°пјҢдё»иҰҒзӣ®зҡ„жҳҜж”№е–„иҖ•ең°пјҢжҸҗй«ҳж•ҲзҺҮпјҢејҖеҲӣдәҶеңҹең°зҡ„еҚ•зӢ¬иҖ•дҪңеҲ¶пјҲпҪҒпҪ’пҪҒпҪӮпҪҢпҪ… пҪ“пҪ…пҪ–пҪ…пҪ’пҪҒпҪҢпҪ”пҪүпҪ…пҪ“пјүпјҢд»ҺиҖҢеҶІеҮ»е’Ңз ҙеқҸдәҶе…ұеҗҢдҪ“иҖ•дҪңеҲ¶еәҰпјҢеҗҺиҖ…жҳҜдёӯдё–зәӘзҡ„зӨҫдјҡеҹәзЎҖгҖӮжҷ®йҖҡеҶңж°‘иҝҷж ·зҡ„еңҲең°ж–№ејҸдёҖзӣҙ延з»ӯдёӢжқҘпјҢдёҚи®әйӣ¶зўҺеңҲең°иҝҳжҳҜеҚҸи®®еңҲең°пјҢе°Ҫз®ЎйҒӯйҒҮеҗ„з§Қдәүи®®пјҢеҜ№дәҺеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„дҪңз”ЁеҶідёҚеҸҜдҪҺдј°гҖӮпј‘пј–дё–зәӘиӢұеӣҪдәәеҸЈзҡ„з»қеӨ§еӨҡж•°д»Қ然жҳҜеҶңж°‘пјҢдёҖеҚҠд»ҘдёҠзҡ„еңҹең°жҺ§еҲ¶еңЁд»–们жүӢйҮҢпјҢеҖҳиӢҘ他们дёӯзҡ„еӨҡж•°дәәйғҪеҺҢеҖҰдәҶж—§з”°еҲ¶пјҢд№җдәҺжҺҘеҸ—ж–°зҡ„иҖ•зү§ж–№ејҸпјҢе®һйҷ…жіЁе®ҡдәҶжқЎз”°еҲ¶з“Ұи§ЈеҸӘжҳҜдёӘж—¶й—ҙй—®йўҳгҖӮ

дёүгҖҒеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮжҳҜеңҲең°дё»еҠӣ

дёҘж јиҜҙжқҘпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁиҮӘдёӯдё–зәӘжҷҡжңҹеҚіе·ІеҗҜеҠЁпјҢжҷ®йҖҡеҶңж°‘иҮӘеҸ‘ең°ж•ҙеҗҲеҲҶж•ЈжқЎз”°пјҢеҜ№ж—§з”°еҲ¶е…·жңүеҹәзЎҖжҖ§зҡ„йў иҰҶдҪңз”ЁгҖӮеҶңж°‘зҡ„зӣ®ж ҮжҳҜжҠҠж•һз”°дёҠеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°еҸҳдёәзҙ§еҮ‘еһӢзҡ„ең°еқ—пјҢеҗҢж—¶еҲҶеүІе…¬е…ұж”ҫзү§жқғпјҢиҜ•еӣҫзӣҙжҺҘжҺҢжҺ§иҮӘе·ұзҡ„еңҹең°гҖӮйҡҸзқҖеҜҢиЈ•еҶңж°‘зҫӨдҪ“зҡ„еҮәзҺ°пјҢеҜҢиЈ•еҶңж°‘еҚіеӨ§еҶңеңЁеңҲең°дёӯзҡ„дёӯеқҡдҪңз”ЁдёҚеҸҜеҝҪи§ҶпјҢпј‘пј–дё–зәӘдёӯеҸ¶еҗҺиҝҷз§ҚдҪңз”Ёж„ҲеҸ‘еҮёжҳҫеҮәжқҘгҖӮгҖҠз»ҙеӨҡеҲ©дәҡйғЎеҸІВ·иҺұж–Ҝзү№йғЎгҖӢдҪңиҖ…жҢҮеҮәпјҢеңЁж–°зҡ„з»ҸжөҺзӨҫдјҡиғҢжҷҜдёӢпјҢзӨҫдјҡдёҠеұӮе·Із»ҸдёҚиғҪеһ„ж–ӯиҺ·еҫ—еҲ©ж¶Ұзҡ„жңәдјҡпјҢвҖңеҶңж°‘йҖҗжёҗжҲҗдёәеңҲең°зҡ„дё»иҰҒеҸӮдёҺиҖ…вҖқпјҢиҝҷйҮҢзҡ„еҶңж°‘дё»иҰҒжҢҮеӨ§еҶңпјҢеҪ“然иҝҳжңүд№Ўз»…гҖӮжӯЈеҰӮдҪңиҖ…жҺҘдёӢжқҘиҰҒжҢҮеҮәзҡ„пјҢ他们йҖҡиҝҮеңҲең°иҺ·еҫ—еҲ©ж¶ҰпјҢдёҚж–ӯжү©еӨ§еҶңдёҡз»ҸиҗҘгҖӮеҶңдёҡиө„жң¬е®¶е°ұжҳҜд»Һиҝҷдәӣдәәдёӯдә§з”ҹгҖӮ他们еҰӮйұјеҫ—ж°ҙпјҢжӯЈеңЁжӢҘжҠұиҮӘе·ұзҡ„ж—¶д»ЈгҖӮ

пј‘пјҺвҖңеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮвҖқжҰӮеҝө

еӨ§еҶңжҳҜеңҲең°зҡ„дёӯеқҡеҠӣйҮҸпјҢиҝҷдёҺеҜҢиЈ•еҶңж°‘з»ҸжөҺзҡ„иҮӘиә«жҖ§иҙЁжңүе…ігҖӮдј—жүҖе‘ЁзҹҘпјҢеңЁдёӯдё–зәӘеҶңж°‘иҮӘз”ұе’Ңз»ҸжөҺзҠ¶еҶөжҷ®йҒҚж”№е–„зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢз»ҸиҝҮиӢҘе№Ідё–зәӘз§ҜзҙҜпјҢеҮәзҺ°дәҶдёҖжү№жңүзқҖиҫғеӨ§еңҹең°йқўз§Ҝе’ҢзҫҠзҫӨзҡ„еӨ§еҶңпјҢ他们зҡ„еңҹең°з»ҸиҗҘдёҚеҶҚд»…д»…ж»Ўи¶іиҮӘ家ж¶Ҳиҙ№пјҢиҖҢдё»иҰҒдёәеёӮеңәжҸҗдҫӣеҶңзү§дә§е“ҒпјҢдёҺеёӮеңәжңүзқҖзӣёеҪ“еҜҶеҲҮзҡ„иҒ”зі»гҖӮйҡҸзқҖеңҹең°и§„жЁЎжү©еӨ§пјҢеӨ§еҶңз»ҸжөҺзҡ„еҠіеҠЁеҠӣд№ҹжқҘиҮӘеёӮеңәпјҢе®һйҷ…дёҠеҜҢиЈ•еҶңж°‘з»ҸжөҺе·Із»Ҹе…·еӨҮдәҶеҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үз»ҸжөҺзҡ„еҹәжң¬зү№еҫҒгҖӮеӨ§еҶңеңЁдёҺйўҶдё»зӣҙйўҶең°з»ҸжөҺзҡ„еҚҡејҲдёӯеҲқйңІй”ӢиҠ’гҖӮеҠіеҪ№жҠҳз®—пјҢе®һиЎҢиҙ§еёҒең°з§ҹеҗҺйўҶдё»дёҖеәҰд№ҹйӣҮе·Ҙз»ҸиҗҘзӣҙйўҶең°пјҢд№ҹзҰ»дёҚејҖеёӮеңәиҰҒзҙ пјҢеӣ жӯӨдёҺеӨ§еҶңз»ҸжөҺеҪўжҲҗз«һдәүеҜ№жүӢгҖӮеӨ§еҶңдёҚжҳҜйқ иө„йҮ‘е’Ңз»ҸжөҺ规模пјҢжӣҙдёҚжҳҜйқ иә«д»Ҫең°дҪҚпјҢиҖҢжҳҜйқ еӢӨеҘӢзҡ„з»ҸиҗҘпјҢй”ұй“ўеҝ…иҫғзҡ„и®Ўз®—пјҢд»ҘеҸҠеҜ№еёӮеңәиЎҢжғ…зҡ„дәҶеҰӮжҢҮжҺҢгҖӮеҮӯйқ иҮӘе·ұж‘ёзҙўеҮәжқҘзҡ„з”ҹдә§дёҺдәӨжҳ“дёҖдҪ“еҢ–жЁЎејҸпјҢ他们еңЁеёӮеңәз»ҸжөҺзҡ„жҗҸжқҖдёӯжёёеҲғжңүдҪҷпјҢе……ж»Ўжҙ»еҠӣгҖӮеӨ§еҶңз»ҸжөҺдёҺе°Ғе»әйўҶдё»дәүеёӮеңәгҖҒдәүеҠіе·ҘпјҢжңҖз»Ҳз«һдәүз”ҹдә§ж•ҲзҺҮпјҢдҪҝйўҶдё»з»ҸжөҺйҒӯйҒҮеҲ°жһҒеӨ§зҡ„еҺӢеҠӣпјҢжҖ»жҳҜе…ҘдёҚж•·еҮәпјҢеёёе№ҙдәҸжҚҹпјҢеӨ§еӨҡйқўдёҙз ҙдә§зҡ„еЁҒиғҒгҖӮеә„еӣӯжҹҘиҙҰе®ҳе№ҙз»ҲжҠҘиҙҰж—¶жҖ»жҳҜиҜҙпјҡвҖңд»Ҡе№ҙеҸҲдәҸдәҶпјҒвҖқ并е»әи®®йўҶдё»вҖңеә”еҪ“еғҸе…¶д»–еә„еӣӯйӮЈж ·жҠҠзӣҙйўҶең°з§ҹеҮәеҺ»вҖқгҖӮйІҒзү№е…°е…¬зҲөзҡ„еә„еӣӯ管家еңЁиҙҰжң¬йҮҢеҶҷйҒ“пјҡвҖңеңҹең°еңЁйўҶдё»жүӢдёӯпјҢж•…ж— еҲ©зӣҠгҖӮвҖқйўҶдё»зӣҙйўҶең°з»ҸжөҺзҡ„жңҖеҗҺз»“еұҖпјҢеҮ д№ҺйғҪжҳҜиў«иҝ«еҮәз§ҹпјҢиҖҢдё”еӨ§еӨҡеҮәз§ҹз»ҷеӨ§еҶңгҖӮзӣҙйўҶең°еҮәз§ҹж„Ҹе‘ізқҖе°Ғе»әйўҶдё»йҖҖеҮәз”ҹдә§йўҶеҹҹгҖӮ

е°ұж–°еһӢеҶңдёҡз»ҸжөҺиҖҢиЁҖпјҢеңҹең°дёҚеҶҚд»…д»…дёәдәҶзіҠеҸЈпјҢд№ҹдёҚеғҸе°Ғе»әйҮҮйӮ‘йӮЈж ·жҳҜж”ҝжІ»иә«д»Ҫзҡ„еҮӯжҚ®пјҢиҖҢдё»иҰҒжҳҜж”«еҸ–еёӮеңәеҲ©ж¶Ұзҡ„е№іеҸ°гҖӮеңҲең°еҸҜд»ҘжҸҗй«ҳеңҹең°ж•ҲзӣҠпјҢиҝңиҝңй«ҳдәҺеҲҶж•Јзҡ„жқЎз”°пјҢеӣ жӯӨеҸҜд»ҘжңүжҠҠжҸЎең°иҜҙпјҢжІЎжңүдәәжҜ”е…·жңүдёҖе®ҡз»ҸжөҺе®һеҠӣзҡ„еә„зЁјйҮҢжүӢгҖҒеҸҲжңҖе…Ҳд»ҺеёӮеңәз»ҸжөҺжқҖеҮәзҡ„еӨ§еҶңпјҢжӣҙзғӯиЎ·дәҺжү©еј еңҹең°гҖҒеӣҙеңҲеңҹең°пјҢжӣҙжҖҘдәҺж‘Ҷи„ұе…ұеҗҢдҪ“з”°еҲ¶жқҹзјҡгҖӮ他们жҳҜеңҲең°зҡ„зӣҙжҺҘеҠЁеҠӣпјҢжІЎжңүеҜҢиЈ•еҶңж°‘з»ҸжөҺзҡ„еҪўжҲҗе’ҢеҸ‘еұ•пјҢжҢҒз»ӯеҮ зҷҫе№ҙзҡ„еңҲең°иҝҗеҠЁжҳҜдёҚеҸҜиғҪзҡ„гҖӮ

еҲ°дёӯдё–зәӘжҷҡжңҹпјҢдёҖйғЁеҲҶеҜҢиЈ•еҶңж°‘дёҺ乡绅已然зӣёеҪ“жҺҘиҝ‘гҖӮпј‘пј–дё–зәӘиө·зӨҫдјҡйҳ¶еұӮзҡ„жөҒеҠЁжҖ§еўһејәпјҢзәҰжӣјдёҺд№Ўз»…д№Ӣй—ҙзӣёдә’жё—йҖҸе’ҢдәӨеҸүпјҢ他们д№Ӣй—ҙзҡ„з•ҢйҷҗжӣҙеҠ жЁЎзіҠгҖӮи®ёеӨҡжүҖи°“зҡ„д№Ўз»…пјҢдёҚд№…еүҚиҝҳжҳҜзәҰжӣјгҖӮдҫӢеҰӮпјҢпј‘пј•пј•пј‘е№ҙиҺұж–Ҝзү№йғЎдёҖдёӘеҸ«дҪңиө«зҰҸеҫ·зҡ„зәҰжӣјпјҢд»Һд№Ўз»…йҳҝд»ҖжүӢйҮҢд№°дёӢдёҖдёӘпј•пјҗпјҗиӢұдә©зҡ„еә„еӣӯпјҢпј‘пј•пј—пј—е№ҙиҜҘзәҰжӣјеҺ»дё–еҗҺе…¶еӯҷеӯҗ继жүҝ家дә§пјҢ并дәҺпј‘пј•пјҷпј—е№ҙејҖе§ӢеңҲең°пјҢеңЁпј‘пјҗе№ҙеҗҺзҡ„дёҖд»ҪеңҲең°жҠҘе‘ҠдёӯиҜҘзәҰжӣјз»§жүҝдәәзҡ„иә«д»Ҫе·Із»ҸжҳҜд№Ўз»…гҖӮиҝҷз§Қжғ…еҶө并йқһдёӘжЎҲгҖӮзҪ—ж–ҜиҜҙпјҢвҖңзәҰжӣјжңүж—¶жҜ”他们зҡ„д№Ўз»…йӮ»еұ…иҝҳиҰҒеҜҢжңүвҖқгҖӮзәҰжӣје’Ңд№Ўз»…зҡ„з»ҸжөҺзӨҫдјҡең°дҪҚеҰӮжӯӨжҺҘиҝ‘пјҢд»ҘиҮҙеҮәзҺ°дәҶвҖңе®ҒдёәзәҰжӣјеӨҙпјҢдёҚеҒҡз»…еЈ«е°ҫвҖқйӮЈж ·зҡ„иӢұж је…°и°ҡиҜӯгҖӮдәҢиҖ…иҝҳжңүзқҖе…ұеҗҢзҡ„д»·еҖјеҸ–еҗ‘пјҡвҖң他们改йқ©иҖ•дҪңпјҢзәҰжӣјдёҺд№Ўз»…дёҖж ·жҳҜеҶңдёҡж”№йқ©е®¶пјҢд№ҹдёҖеҝғиҝҪйҖҗеңҹең°еҲ©ж¶ҰгҖӮвҖқеҹәдәҺиҝҷз§ҚдәӨиһҚпјҢиӢұеӣҪеңЁиҙөж—ҸдёҺжҷ®йҖҡеҶңеӨ«д№Ӣй—ҙеҮәзҺ°дәҶејәжңүеҠӣзҡ„дёӯй—ҙйҳ¶еұӮпјҢиҝҷдёӘдёӯй—ҙйҳ¶еұӮжҳҜеҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үз”ҹдә§ж–№ејҸзҡ„жңҖж—©ејҖеҲӣиҖ…пјҢд»ҺиҖҢжңүеҲ«дәҺиӢұж је…°е’Ң欧жҙІе…¶д»–еӣҪ家гҖӮпј‘пј–дё–зәӘжң«еҸ¶иӢұеӣҪзү§еёҲе…јеҺҶеҸІеӯҰ家еҜҢеӢ’пјҲпјҰпҪ•пҪҢпҪҢпҪ…пҪ’пјүжӣҫиҮӘиұӘең°иөһиөҸиҝҷдёҖзӨҫдјҡз»“жһ„зҡ„еҸҳеҢ–пјҢ并дёҺжі•е…°иҘҝгҖҒж„ҸеӨ§еҲ©е’Ңеҫ·ж„Ҹеҝ—еҒҡдәҶжҜ”иҫғгҖӮд»–иҜҙпјҢеңЁиӢұж је…°пјҢвҖңдёҖдҪҚжқ°еҮәзҡ„зәҰжӣјпјҢе°ұжҳҜдёҖдҪҚж¬ҫжӯҘиҖҢиҮізҡ„д№Ўз»…пјҢиҖҢдё”иҝҷж ·зҡ„зҺ°иұЎи¶ҠжқҘи¶Ҡжҷ®йҒҚгҖӮиҖҢжі•еӣҪе’Ңж„ҸеӨ§еҲ©пјҢеҘҪеғҸжҳҜиҝҷж ·зҡ„йӘ°еӯҗпјҢеңЁпј•зӮ№дёҺпј‘зӮ№й—ҙжІЎжңүеҲ«зҡ„зӮ№дҪҚпјҢеҰӮеҗҢ他们йӮЈйҮҢйҷӨдәҶиҙөж—Ҹе°ұжҳҜеҶңж°‘гҖӮеҫ·еӣҪжңүдёҖзұ»еҶңж°‘пјҲпҪӮпҪҸпҪҸпҪ’пҪ“пјүдјјд№ҺдёҺжҲ‘们зҡ„зәҰжӣјзӣёдјјпјҢдҪҶеҸ—еҲ°еҸӨиҖҒзҡ„家ж—Ҹиҙөж—Ҹзҡ„дё“жЁӘдҫөеҗһпјҢдҪҝ他们зҡ„зӨҫдјҡзӯүзә§дёҚеҸҜиғҪжңүд»Җд№ҲеҸҳеҢ–гҖӮвҖңеңЁиӢұж је…°пјҢиҚЈиӘүзҡ„еңЈж®ҝдёҚеҜ№д»»дҪ•дәәе…ій—ӯпјҢеҸӘиҰҒдҪ иғҪиҝҲиҝҮе®ғзҡ„й—Ёж§ӣгҖӮвҖқеҜҢеӢ’зҡ„жҜ”е–»зӣёеҪ“еҪўиұЎпјҢд»–иҜҙе…¶д»–еӣҪ家зҡ„зӨҫдјҡз»“жһ„еҰӮеҗҢиҝҷж ·зҡ„йӘ°еӯҗпјҢеҸӘжңүпј•зӮ№дёҺпј‘зӮ№пјҢеҚіеҸӘжңүиҙөж—ҸдёҺеҶңж°‘пјӣ然иҖҢиӢұж је…°йқһеҗҢеҮЎе“ҚпјҢеңЁдәҢиҖ…д№Ӣй—ҙдә§з”ҹдәҶдёӯй—ҙйҳ¶еұӮгҖӮдёәд»Җд№Ҳдјҡиҝҷж ·е‘ўпјҹеӣ зҙ еҫҲеӨҡпјҢ笔иҖ…д»ҘдёәжңҖйҮҚиҰҒд№ҹжҳҜжңҖзӣҙжҺҘзҡ„еҺҹеӣ жҳҜпјҢеңЁиӢұж је…°пјҢд»ҘйӣҮдҪЈз»ҸжөҺеӨ§еҶңдёәеҹәзЎҖеҪўжҲҗдәҶдёӯй—ҙйҳ¶еұӮпјҢиҖҢдё”еҰӮжӯӨејәеӨ§пјҢд»ҘиҮідәҺдёҠеұӮзӨҫдјҡзҡ„еӨ§й—Ёж— жі•е…ій—ӯпјҢеҚізҺӢжқғе’Ңиҙөж—Ҹж— жі•еҪўжҲҗеһ„ж–ӯжҖ§еҠӣйҮҸпјҢеӣ иҖҢж— жі•еһ„ж–ӯж•ҙдёӘзӨҫдјҡгҖӮжҳҫ然пјҢиҝҷд№ҹжҳҜдёәд»Җд№ҲеңҲең°иҝҗеҠЁйҰ–е…ҲеҸ‘з”ҹеңЁиӢұж је…°зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ гҖӮ

зҺ°д»ЈеҺҶеҸІеӯҰ家жІғеӢ’ж–ҜеқҰд№ҹиӮҜе®ҡдәҶиҜҘж—¶жңҹиӢұж је…°зӨҫдјҡз»“жһ„зҡ„еҸҳеҢ–гҖӮд»–жҢҮеҮәпјҡвҖңпј‘пј–дё–зәӘпјҢзү№еҲ«пј‘пј•пј”пјҗвҖ”пј‘пј–пј”пјҗе№ҙд№Ӣй—ҙпјҢжҳҜдёҖдёӘйҳ¶зә§пјҢдёҖдёӘеҶңдёҡиө„жң¬е®¶йҳ¶зә§е·Із»ҸеҪўжҲҗзҡ„ж—¶жңҹвҖ”вҖ”вҖ”иҝҷдёӘйҳ¶зә§зҡ„дёҠеұӮжҳҜвҖҳд№Ўз»…вҖҷпјҢдёӢеұӮеҲҷжҳҜвҖҳзәҰжӣјвҖҷгҖӮвҖқзәҰжӣјеҚіеӨ§еҶңпјҢ他们е’Ңд№Ўз»…дёҖиө·з»„жҲҗд№Ўжқ‘зӨҫдјҡзҡ„дёӯй—ҙйҳ¶еұӮпјҢд»ҘеҗҺиҝҳжңүжҠ•иө„еңҹең°зҡ„е•ҶдәәзӯүеҠ е…ҘпјҢеҸҜ称他们дёәвҖңеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮвҖқпјҢе…¶е®һе°ұжҳҜеҶңдёҡиө„жң¬е®¶йҳ¶зә§пјҢд№ҹжҳҜ第дёүзӯүзә§зҡ„дё»дҪ“гҖӮ他们жңүзқҖж–°зҗҶеҝөгҖҒж–°е“ҒиҙЁе’Ңж–°иҜүжұӮпјҢжӯЈеңЁжү“йҖ дёҖз§Қж–°зҡ„з”ҹдә§е’Ңз”ҹжҙ»ж–№ејҸгҖӮе…¶дёӯеӨ§еҶңеңЁеҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үз”ҹдә§йўҶеҹҹзҡ„ејҖжӢ“жҖ§е’ҢеҹәзЎҖжҖ§дҪңз”ЁпјҢе°Өе…¶еә”еҪ“з»ҷдәҲе……еҲҶйҮҚи§ҶгҖӮиҜҘйҳ¶еұӮжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„дёӯеқҡеҠӣйҮҸпјҢдәӢе®һдёҠпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁеүҚеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮзҡ„еңҹең°еҚ жңүдјҳеҠҝе·Із»ҸзӣёеҪ“жҳҺжҳҫгҖӮ

пј’пјҺдёәж”«еҸ–еңҹең°з»ҸиҗҘзҡ„еёӮеңәеҲ©ж¶ҰиҖҢеңҲең°

дёәдәҶиҺ·еҫ—еңҹең°еҲ©ж¶ҰпјҢйҰ–е…ҲиҰҒе°Ҷеңҹең°йӣҶдёӯиө·жқҘпјҢеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢпј‘пј•гҖҒпј‘пј–дё–зәӘиӢұж је…°зҡ„еңҹең°дёҚжҳҜйӣҶдёӯеңЁе°Ғе»әйўҶдё»жүӢйҮҢпјҢд№ҹдёҚжҳҜйӣҶдёӯеңЁеңҹең°жҠ•жңәе•ҶжүӢйҮҢпјҢиҖҢжҳҜйӣҶдёӯеңЁдёҖйғЁеҲҶз”ҹдә§иҖ…жүӢйҮҢпјҢеҚізғӯиЎ·дәҺеңҹең°з»ҸиҗҘзҡ„еӨ§еҶңжүӢйҮҢгҖӮпјІпјҺжүҳе°је‘ҠиҜүжҲ‘们пјҢеңЁпј‘пј•пјҗпјҗе№ҙе·ҰеҸіпјҢеҰӮжһңдҪ жңүжңәдјҡдҪңдёәйҷӘе®Ўе‘ҳй—®иҜўд№Ўжқ‘й•ҝиҖ…дёҖдәӣеңҹең°й—®йўҳпјҢдҪ еҫҲе®№жҳ“еҫ—еҲ°дёӢйқўзҡ„еӣһзӯ”пјҡиҝҷйҮҢдёҖзӣҙеӯҳеңЁзқҖеӨ§йҮҸеңҹең°д№°еҚ–пјҢдё»иҰҒжҳҜд№ жғҜдҪғжҲ·жүҖдёәпјҢжҖ»зҡ„и¶ӢеҠҝжҳҜжқЎз”°ең°зҡ„еҗҲ并д»ҘеҸҠжҢҒжңүең°зҡ„йӣҶдёӯгҖӮй•ҝиҖ…дјҡиҜҙпјҢвҖңзҘ–зҲ¶ж—¶жңҹзҡ„иӢҘе№Із»ҙе°”зӣ–зү№иҖ•ең°вҖқпјҢвҖңе®ғ们жӣҫеҲҶеҲ«еұһдәҺпјЎгҖҒпјўгҖҒпјЈгҖҒпјӨпјҢзҺ°еңЁеҲҷеҚ•зӢ¬еұһдәҺпјЎгҖӮиҝҮеҺ»жҜҸдәәеҚ жңүдёҖеқ—жҢҒжңүең°пјҢзҺ°еңЁеҲҷеҚ жңүдёӨдёүеқ—вҖқгҖӮз»ҙе°”зӣ–зү№пјҲпҪ–пҪүпҪ’пҪҮпҪҒпҪ”пҪ…пҪ“пјүжҲ–еҚҠз»ҙе°”зӣ–зү№пјҢеҚіпј“пјҗиӢұдә©жҲ–пј‘пј•иӢұдә©пјҢиҝҮеҺ»жӣҫжҳҜдҪғеҶңзҡ„ж ҮеҮҶд»Ҫең°еҚ•дҪҚпјҢзңјдёӢиҝҷдәӣиҜҚжұҮ已然没жңүд»Җд№Ҳж„Ҹд№үдәҶгҖӮвҖңиҝҮеҺ»жҜҸдёӘдәәйғҪжңүдёҖеқ—жҢҒжңүең°пјҢиҖҢдё”жҳҜеҲҶж•Јзҡ„вҖҰвҖҰзҺ°еңЁпјҢе°Ҫз®ЎеҺҹжқҘжҢҒжңүиҖ…еҸӨиҖҒзҡ„еҗҚеӯ—иҝҳеӯҳеңЁпјҢдҪҶжҳҜиҝҷдәӣ家ж—ҸеҗҚеӯ—дёҺеҪ“дёӢе®һйҷ…жӢҘжңүйӮЈд»Ҫиҙўдә§зҡ„家еәӯе·ІжҳҜдёӨеӣһдәӢдәҶгҖӮдҫӢеҰӮеҜҢе…°е…Ӣжһ—иҙӯд№°дәҶиҫҫе…°зү№гҖҒз”ҳзү№е’ҢеёғиҺұе…Ӣзҡ„еңҹең°пјҢз»ҙзү№ж–Ҝиҙӯд№°дәҶеё•йҮҢзҡ„еңҹең°пјҢдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҸҰдёҖдёӘдҪғеҶңеёғиҺұе…ӢеЁҒе°”еҲҷ收иҙӯдәҶжӣҙеӨҡзҡ„еңҹең°пјҢеҢ…жӢ¬дҪғеҶңиЈҙиҜәгҖҒжҷ®дјҜе’ҢйңҚйҮ‘ж–Ҝзҡ„иҖ•ең°е’ҢиҚүең°пјҢд»ҘеҸҠеүҚиҝ°еёғиҺұе…Ӣеү©дҪҷзҡ„жҢҒжңүең°гҖӮвҖқзүӣжҙҘдёҮзҒөеӯҰйҷўжЎЈжЎҲе®Өж–ҮзҢ®жүҖдҪңзҡ„дёҠиҝ°жҸҸиҝ°пјҢз”ҹеҠЁжҳҫзҺ°дәҶдёҖиҲ¬дҪғжҲ·зҡ„еңҹең°жӯЈеңЁжөҒеҗ‘еӨ§еҶңгҖӮеҖҹеҠ©з©әеүҚжҙ»и·ғзҡ„еҶңж°‘еңҹең°еёӮеңәпјҢеңҹең°иө„жәҗеңЁиҝҷйғЁеҲҶеҶңж°‘жүӢдёӯдёҚж–ӯең°и°ғж•ҙпјҢжҲҗдёәд№Ўжқ‘еңҹең°ж•ҙеҗҲзҡ„йҮҚиҰҒзҺҜиҠӮгҖӮ

пјЈпјҺжҲҙе°”йҮҮз”ЁжҠҪж ·ж–№ејҸпјҢе°Ҷпј‘пј•дё–зәӘеҶңж°‘дҝқжңүеңҹең°зҡ„жғ…еҶөдёҺпј‘пј“дё–зәӘжң«еҒҡдәҶжҜ”иҫғпјҢиЎЁжҳҺеҶңж°‘еҚ жңүеңҹең°зҡ„жғ…еҶөеҸ‘з”ҹдәҶжҳҺжҳҫзҡ„еҸҳеҢ–пјҡ

жҲ‘们зңӢеҲ°пјҢдёҺпј‘пј“дё–зәӘжң«зӣёжҜ”пјҢпј‘пј•дё–зәӘеӨ§д»Ҫең°жҢҒжңүиҖ…жҳҺжҳҫеўһеӨҡпјҢеӨ§д»ҪжҢҒжңүең°еңЁе…ЁйғЁдҪғеҶңеңҹең°дёӯзҡ„жҜ”дҫӢд№ҹеңЁеўһеҠ пјҢеҰӮеңЁе“Ҳзү№дјҜйӣ·еә„еӣӯпјҢеӨ§д»ҪжҢҒжңүең°жүҖеҚ жҜ”дҫӢз«ҹ然иҫҫеҲ°пј–пј—пј…пјҢеўһй•ҝпј‘пј—пј…гҖӮд»Өдәәж„ҹе…ҙи¶Јзҡ„жҳҜпјҢе°Ҹеңҹең°е№¶жІЎжңүйҡҸд№ӢеўһеҠ пјҢеҸҚиҖҢеҮҸе°‘дәҶпј‘пј‘дёӘзҷҫеҲҶзӮ№пјҢдёӯд»ҪжҢҒжңүеңҹең°д№ҹйҡҸд№ӢеҮҸе°‘гҖӮе…ӢйҮҢеӨ«еә„еӣӯгҖҒзҝ°дјҜйӣ·еә„еӣӯе’ҢдәЁдјҜйӣ·еә„еӣӯзҡ„еҸ‘еұ•и¶ӢеҠҝдёҺд№Ӣзӣёиҝ‘пјҢеҸӘжҳҜзЁӢеәҰдёҚеҗҢгҖӮеҫҲжҳҺжҳҫпјҢеӨ§еҶңж–°еўһеңҹең°еҫҲеӨҡжқҘиҮӘеҶңдёҡиҪ¬з§»дәәеҸЈпјҢеҗҺиҖ…з”ұдәҺеңЁе…¶д»–з”ҹдә§йўҶеҹҹжҲ–еҹҺй•ҮжүҫеҲ°жӣҙйҖӮе®ңзҡ„з”ҹи®ЎиҖҢж”ҫејғеңҹең°пјҢд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢеёӮеңәиЎҢдёәзҡ„еңҹең°йӣҶдёӯжҳҜдёҺз»ҸжөҺзӨҫдјҡзҡ„ж•ҙдҪ“еҸ‘еұ•еҗҢжӯҘзҡ„пјҢеӨ§еҶңзҡ„еңҹең°йӣҶдёӯдёҚдёҖе®ҡд»ҘжҢӨеҺӢдёҖиҲ¬дҪғеҶңдёәд»Јд»·пјҢжүҖд»Ҙж•°жҚ®жҳҫзӨәе°ҸеҶңдёҚдҪҶжІЎжңүеўһеҠ еҸҚиҖҢеҮҸе°‘гҖӮеңҹең°йӣҶдёӯжңӘеҝ…жҖ»жҳҜе“ҖйёҝйҒҚйҮҺгҖӮжҖ»дҪ“жқҘзңӢпјҢеңҲең°иҝҗеҠЁеүҚеӨ§д»Ҫең°жҢҒжңүиҖ…ж•°йҮҸеўһеҠ дәҶпјҢиҖҢйҡҸзқҖеҠіеҠЁеҠӣиҪ¬з§»дҪғжҲ·жҖ»ж•°еҚҙиҝңе°‘дәҺдәҢзҷҫе№ҙеүҚгҖӮд»ҺеҸҰдёҖдёӘи§’еәҰзңӢпјҢеңҹең°йӣҶдёӯзҡ„и„ҡжӯҘеңЁеҠ еҝ«пјҢеҠҝеҝ…дјҙйҡҸзқҖеӨ§еҶңз»ҸжөҺзҡ„з№ҒиҚЈе’ҢеҸ‘еұ•вҖ”вҖ”вҖ”иҜҘж—¶жңҹеӨ§еҶңзҡ„иЎЁзҺ°дёҚеҗҢеҮЎе“ҚгҖӮ

еңҹең°еёӮеңәж— з–‘жҳҜеңҹең°жөҒйҖҡе’Ңеңҹең°йӣҶдёӯзҡ„йҮҚиҰҒжё йҒ“пјҢиҝӣе…Ҙпј‘пј–дё–зәӘеҗҺеӨ§еҶңжІЎжңүеҒңдёӢиҒҡйӣҶеңҹең°зҡ„и„ҡжӯҘгҖӮпј‘пј•пј”пј”е№ҙзҡ„дёҖйЎ№и°ғжҹҘжҠҘе‘ҠпјҢжҸҗдҫӣдәҶеӨ§еҶңд»Һдҝ®йҒ“йҷўеңҹең°жӢҚеҚ–дёӯиҺ·зӣҠзҡ„дәӢе®һгҖӮдҫӢеҰӮпјҢдёҖдёӘеҗҚеҸ«жҲҲеҫ·ж–ҜйҖҡзҡ„дҪғеҶңпјҢйҷӨе·Із»ҸеӣҙеңҲзҡ„еңҹең°еӨ–пјҢиҝҳиҙӯзҪ®ең°дә§пј’пј‘пј”иӢұдә©пјӣдёҖдёӘеҶңеӨ«еҗҚеӯ—жҳҜеҘҘж–ҜеҶ…пјҢд№ҹжӢҘжңүеңҲең°пјҢеҗҢж—¶иҙӯзҪ®пј—пј—иӢұдә©пјӣеҸҰжңүдёҖдҪҚдҪғеҶң姓еҗҚдёҚиҜҰпјҢиҝӣиҙҰзәҰпј”пјҳиӢұдә©иҮӘз”ұжҢҒжңүең°зӯүгҖӮзҗҶжҹҘеҫ·жЈ®еҸҜжҲҗдёәеҸҰдёҖдёӘе…ёеһӢжЎҲдҫӢпјҢд»–жҳҜеӨ§еҶңпјҢиҝҳжҳҜдҪ©е°”е§Ҷж–Ҝж•ҷеҢәжү§дәӢпјҢж•°еҚҒе№ҙдёӯдёҚж–ӯиҙӯд№°е’Ңжүҝз§ҹеңҹең°пјҢеӨ§е°ҸдёҚжӢ’пјҢжңүж—¶дёҖдёӨиӢұдә©пјҢжңүж—¶еҲҷдёҖж¬Ўиҙӯиҝӣпј•пјҗиӢұдә©д»ҘдёҠпјҢеҲ°пј‘пј•пј’пјҳе№ҙзҗҶжҹҘеҫ·жЈ®еҺ»дё–ж—¶е·ІеқҗжӢҘпј’пјҷпј—пјҺпј•иӢұдә©еңҹең°пјҢзӣёеҪ“дәҺпј’пјҗпјҗпјҗеёӮдә©гҖӮдёҚжӯўиҝҷдәӣпјҢд»–иҝҳжүҝз§ҹйўҶдё»жүҳ马ж–ҜВ·жҖҖж–Ҝзү№зӯүдёҖйғЁеҲҶеңҹең°пјҢдёәжӯӨж”Ҝд»ҳпј“пјҗе…Ҳд»Өпј•дҫҝеЈ«з§ҹйҮ‘гҖӮжҳҫ然пјҢжӯӨж—¶еӨ§еҶңзҡ„иғғеҸЈжҜ”пј‘пј•дё–зәӘж—¶жӣҙеӨ§гҖӮжңүиҜҒжҚ®жҳҫзӨәпјҢпј‘пј–дё–зәӘеңҹең°еҗҲ并зҡ„и¶ӢеҠҝжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•пјҢвҖңеҮәзҺ°дәҶжҢҒжңүеӨ§зүҮеңҹең°зҡ„еҜҢиЈ•еҶңж°‘йҳ¶еұӮпјҢжңҖеҜҢиЈ•зҡ„е’ҢжңҖдёҚеҜҢиЈ•зҡ„еҶңж°‘д№Ӣй—ҙзҡ„е·®и·қд№ҹи¶ҠжқҘи¶ҠеӨ§вҖқгҖӮи®ёеӨҡд№ жғҜдҪғжҲ·еҚ жңүеңҹең°и§„жЁЎиҫҫеҲ°пјҳпјҗгҖҒпјҷпјҗжҲ–пј‘пјҗпјҗиӢұдә©пјҢе…¶дёӯдёҚе°‘еңҹең°еҺҹжң¬еұһдәҺдёҚеҗҢзҡ„дҪғжҲ·гҖӮжңүзҡ„д№ жғҜдҪғжҲ·з”ҡиҮіжҲҗдёәе…¶д»–дҪғжҲ·зҡ„йўҶдё»пјҲпҪҢпҪҒпҪҺпҪ„пҪҢпҪҸпҪ’пҪ„пјүгҖӮеңЁдәҡзү№йӣ·еә„еӣӯпјҲпј№пҪҒпҪ”пҪ…пҪҢпҪ…пҪүпҪҮпҪҲпјүпјҢдёҖдёӘе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңжӢҘжңүпј’пјҗдёӘж¬Ўзә§дҪғжҲ·пјҲпҪ“пҪ•пҪӮпјҚпҪ”пҪ…пҪҺпҪҒпҪҺпҪ”пҪ“пјүпјҢеҸҜи§ҒйӣҶдёӯзҡ„еңҹең°д№ӢеӨҡпјҢиҝҷеңЁпј‘пј–дё–зәӘ并дёҚе°‘и§ҒгҖӮиҝҳдёҚиҰҒиҜҙжӣҙеӨ§жүӢ笔зҡ„еңҹең°дәӨжҳ“пјҢдәӨжҳ“иҖ…е°ұжҳҜдёҖдёӘеҶңж°‘пјҢдҫӢеҰӮдјҠдёҪиҺҺзҷҪдёҖдё–ж—¶пјҢзәҰжӣјеҶңе·ҙеҲ©ж–ҜйЎҝеҮәиө„пј’пјҗпј•пјҗиӢұй•‘д№°дёӢдёҖдёӘз”°еә„пјӣдёҖдёӘеҸ«дҪңеҘҘж–ҜдёҒзҡ„зәҰжӣјеҲҷд»Ҙпј•пјҗпјҗпјҗиӢұй•‘д№°дёӢдёҖдёӘпј”пјҗпјҗиӢұдә©зҡ„еә„еӣӯгҖӮ

йўҶдё»еңҹең°д№ҹжөҒеҗ‘еӨ§еҶңгҖӮеңЁеёӮеңәжү“жӢјдёӯйҖҗжёҗеҙӯйңІеӨҙи§’зҡ„еҜҢиЈ•еҶңж°‘пјҢеҫҲд№…д»ҘжқҘе°ұеңЁж•ҙеҗҲе’ҢиҒҡйӣҶе°ҸеҶңең°еқ—пјҢеҗҺжқҘжүҝз§ҹйўҶдё»еӨ§йқўз§Ҝзҡ„зӣҙйўҶең°пјҢ他们жүӢйҮҢзҡ„еңҹең°жҖҘеү§еўһеҠ гҖӮиӢҸеЎһе…Ӣж–ҜйғЎдёҖеҲҷж–ҮзҢ®жҳҫзӨәпјҢеӨ§еҶңеңЁи®ёеӨҡең°еҢәжҲҗдёәйўҶдё»зӣҙйўҶең°жүҝз§ҹдәәзҡ„дё»дҪ“гҖӮпј‘пј•пј—пјҗпјҚпј‘пј–пј”пјҷе№ҙй—ҙпјҢпј–пј—дёӘеә„еӣӯзӣҙйўҶең°жүҝз§ҹиҖ…еҰӮдёӢпјҡзәҰжӣјпј“пјҗдәәпјҢе…¶ж¬ЎжҳҜз»…еЈ«пј‘пјҳдәәпјӣеҶҚе…¶ж¬ЎжҳҜе•Ҷдәәпј‘пј’дәәгҖҒеҶңеӨ«пј“дәәгҖӮзәҰжӣје’Ңд№Ўз»…еҚ зӣҙйўҶең°жүҝз§ҹдәәзҡ„пјҷпјҗпј…д»ҘдёҠпјҢе…¶дёӯзәҰжӣјжңҖеӨҡгҖӮеӨ§еҶңжүҝз§ҹзӣҙйўҶең°зҡ„дәӢдҫӢдёҚиғңжһҡдёҫпјҢжӯӨдёҚиөҳиҝ°гҖӮжңүж—¶пјҢеӨ§еҶңиҝҳеҸҜиғҪдёҖж¬ЎжҖ§д№°ж–ӯйўҶдё»зҡ„еңҹең°гҖӮпј‘пј•пјҳпј–е№ҙпјҢйўҶдё»еҮәе”®зҡ„еңҹең°е’ҢиҚүеңәпјҢдҪҚдәҺдёӨдёӘең°еҢәпјҢз»“жһңе…ЁйғЁиҗҪеңЁдёҖдёӘеӨ§еҶңжүӢйҮҢгҖӮжҖ»д№ӢпјҢдёҚи®әжқҘиҮӘе°ҸеҶңиҝҳжҳҜжқҘиҮӘйўҶдё»пјҢеңҹең°еңЁеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮжүӢйҮҢйҖҗжёҗйӣҶдёӯиө·жқҘгҖӮ他们еҸҜиғҪеҶҚж¬ЎеҮәз§ҹиҝҷдәӣеңҹең°пјҢжӣҙеӨҡзҡ„жғ…еҶөжҳҜпјҢ他们зӣҙжҺҘз»ҸиҗҘиҝҷдәӣеңҹең°гҖӮеҪ“еңҹең°е…ҘиҙҰж—¶пјҢ他们第дёҖдёӘж„ҝжңӣе°ұжҳҜе°Ҷең°еқ—ж•ҙеҗҲиө·жқҘпјҢ继иҖҢеӣҙеңҲиө·жқҘпјҢе®һиЎҢжңүж•Ҳз®ЎзҗҶпјҢжҸҗй«ҳеңҹең°д»·еҖјгҖӮжү©еј еңҹең°гҖҒеӣҙеңҲеңҹең°зҡ„ж„ҝжңӣпјҢеӨ§еҶңжҜ”д»»дҪ•дәәйғҪжӣҙејәзғҲгҖӮ

еӨ§еҶңжүҝз§ҹйўҶдё»зӣҙйўҶең°еҗҺе°ұз§ҜжһҒжҺЁеҠЁзӣҙйўҶең°зҡ„еӣҙеңҲпјҢжүҝз§ҹеңҹең°дёәдәҶиөўеҲ©пјҢиҖҢ他们жңҖеҹәжң¬зҡ„иөўеҲ©жүӢж®өе°ұжҳҜж–°еһӢеҶңеңәејҸз»ҸиҗҘпјҢдҪҝеңҹең°жңүеҲ«дәҺж•һз”°пјҢеңҲең°еҠҝеңЁеҝ…иЎҢгҖӮеҗҢж—¶пјҢ他们жүӢйҮҢжң¬жқҘе°ұиҒҡйӣҶдәҶдёҖе®ҡйқўз§Ҝзҡ„еңҹең°пјҢдёә规模жҖ§еңҲең°еҒҡдәҶеҮҶеӨҮгҖӮдҫӢеҰӮпјҢиҺұж–Ҝзү№йғЎзҡ„еЎһдёҒжІғж–Ҝеә„еӣӯпјҲпјҙпҪҲпҪ…пҪ„пҪ„пҪүпҪҺпҪҮпҪ—пҪҸпҪ’пҪ”пҪҲпјүпјҢеӨ§еҶңеёғзҪ—еҚЎж–ҜйҖҡиҝҮеҗ„з§Қж–№ејҸиҒҡйӣҶеңҹең°пјҢжңүзҡ„д»ҺйўҶдё»е’Ңе…¶д»–дҪғжҲ·жүӢйҮҢиҙӯд№°пјҢжңүзҡ„йҖҡиҝҮе©ҡ姻е’Ң继жүҝж–№ејҸиҺ·еҫ—пјҢеҲ°пј‘пј–дё–зәӘжҷҡжңҹе…¶жҺ§еҲ¶зҡ„еңҹең°иҫҫпј”пјҗпјҺпј•з»ҙе°”зӣ–зү№пјҢеҚ ж•ҙдёӘжқ‘еә„еңҹең°зҡ„пјҳпјҗпј…д»ҘдёҠгҖӮпј‘пј•пјҳпј–е№ҙеҗҺпјҢеёғзҪ—еҚЎж–ҜеҫҒеҫ—дәҶе…¶д»–иҮӘз”ұеңҹең°жҢҒжңүеҶңзҡ„еҗҢж„ҸпјҢеҹәжң¬е®ҢжҲҗдәҶиҜҘжқ‘еә„е…ЁйғЁеңҹең°зҡ„еӣҙеңҲгҖӮжҚ®зүӣжҙҘйғЎеҸІи®°иҪҪпјҢпј‘пј”пјҷпј–е№ҙпјҢеӨ§еҶңеә“зҸҖжүҝз§ҹдәҶе“Ҳеҫ·з»ҙеҘҮеә„еӣӯпјҲпјЁпҪҒпҪ’пҪ„пҪ—пҪүпҪғпҪӢпјүзҡ„йўҶдё»зӣҙйўҶең°пјҢйҡҸеҚіејҖе§ӢеңҲең°пјҢе°Ҷе…¶еҸҳжҲҗдәҶдёҖдёӘж•ҙеҗҲзҡ„еӣҙеңҲиө·жқҘзҡ„еҶңеңәгҖӮд»–еҸҲиҙӯд№°дәҶжқ‘еә„е…¶д»–зҡ„е°Ҹеқ—иҮӘз”ұжҢҒжңүең°пјҢдёӨз§Қзұ»еһӢеңҹең°ж··жқӮдёҖиө·пјҢеҪ“д»–пј‘пј•пј‘пј“е№ҙзҰ»дё–ж—¶пјҢе·ІиҙӯиҮӘз”ұжҢҒжңүең°дёҺжүҝз§ҹең°д№Ӣй—ҙзҡ„з•ҢйҷҗеҸҳеҫ—жЁЎзіҠдёҚжё…гҖӮзүӣжҙҘйғЎзҡ„еҸҰдёҖеҲҷеҸІж–ҷпјҢд№ҹиЎЁжҳҺеӨ§еҶңзҡ„з»ҸжөҺжҙ»еҠЁзӣёеҪ“жҙ»и·ғгҖӮеңЁеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯпјҲпјЈпҪҒпҪҢпҪ”пҪҲпҪҸпҪ’пҪҗпҪ…пјүпјҢпј‘пј–пј‘пј—е№ҙпјҢеӣӣдёӘиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңеӣҙеңҲдәҶ他们е…ұеҗҢжӢҘжңүзҡ„пј“пј–йӣ…еҫ·иҚүеңәпјҢжҳҫ然еұһйӣ¶ж•ЈеңҲең°гҖӮз”ұдәҺ他们еңЁз»ҙе…Ӣжұүе§Ҷеә„еӣӯпјҲпј·пҪүпҪғпҪӢпҪҲпҪҒпҪҚпјүиҝҳжҢҒжңүеңҹең°пјҢж•…жӯӨиҰҒжұӮдә«жңүиҜҘеә„еӣӯзҡ„е…¬е…ұж”ҫзү§жқғпјҢеј•иө·иҜҘеә„еӣӯйўҶдё»дёҚж»ЎпјҢеҸ‘з”ҹиҜүи®јгҖӮж•ҷеҢәжі•еәӯеҶіе®ҡзәҰжқҹ他们дёҖдёӢпјҢдёҖж–№йқўзҰҒжӯўиҝҷдәӣиҮӘз”ұең°жҢҒжңүдәә继з»ӯеңҲең°пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢйҷҗеҲ¶д»–们еңЁз»ҙе…Ӣжұүе§Ҷеә„еӣӯзҡ„е…¬е…ұж”ҫзү§жқғпјҢжҜҸдәәжҜҸйӣ…еҫ·еңҹең°д»…е…Ғи®ёж”ҫзү§пј’пјҗеҸӘзҫҠпјҢдҪҺдәҺдёҖиҲ¬дҪғеҶңж”ҫзү§зүІз•ңзҡ„ж•°йҮҸгҖӮжҳҫ然пјҢеҜҢиЈ•еҶңж°‘еҶңзү§е…јеҒҡпјҢиғғеҸЈи¶ҠжқҘи¶ҠеӨ§пјҢеңЁдёҚеҗҢзҡ„еә„еӣӯжӢҘжңүиҖ•ең°жҲ–зү§еңәпјҢ并且жёҙжңӣжӣҙеӨҡзҡ„еңҹең°пјҢеңҲең°йҡҸж—¶еҸҜиғҪеҸ‘з”ҹгҖӮ

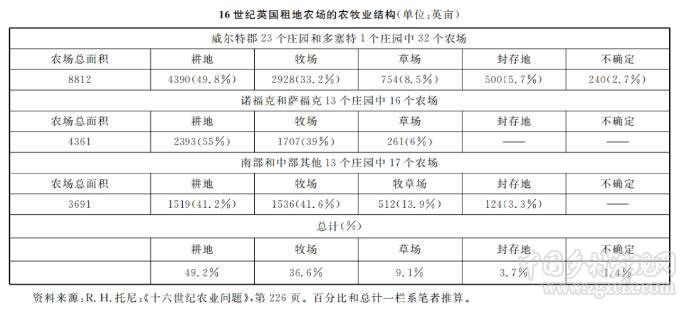

еӨ§еҶңд№ӢжүҖд»ҘзғӯиЎ·дәҺеңҲең°пјҢжҳҜеӣ дёәеңҲең°еҗҺеҲ©ж¶ҰжҳҺжҳҫгҖӮпј‘пј—дё–зәӘзҡ„дҪң家иҜәзҷ»жӣҫжҢҮеҮәпјҡвҖңпј‘иӢұдә©еңҲең°д»·еҖјзӯүеҗҢдәҺпј‘пјҺпј•иӢұдә©ж•һз”°еңҹең°гҖӮвҖқеҸҰжҚ®пј‘пј—дё–зәӘдёҖдҪҚеңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳжҸҗдҫӣзҡ„ж•°жҚ®пјҢдәҢиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„д»·еҖјжҜ”жҳҜпј‘пјҡпј’пјҢеҚіжҸҗеҚҮпј‘пјҗпјҗпј…пјҢе…·дҪ“дҫӢиҜҒжҳҜпјҡпј‘пј–пј“пј–е№ҙеңЁжІғйҮҢе…ӢйғЎжңүдёҖеқ—пј“пјҗйӣ…ж јзҡ„еңҹең°пјҢе…¶дёӯпј’пј’йӣ…ж јиў«еӣҙеңҲпјҢе…¶дҪҷпјҳйӣ…ж јд»ҚеңЁж•һз”°дёӯгҖӮеңҲең°еүҚпјҢдёӨйғЁеҲҶеңҹең°зҡ„еҚ•дҪҚд»·ж јзӣёеҗҢпјӣеӣҙеңҲзҡ„еңҹең°жҜҸйӣ…ж јдёҠеҚҮдёәпј’пјҗй•‘пјҢиҖҢж•һз”°дёҠзҡ„еңҹең°д»·ж јд»Қдёәпј‘пјҗиӢұй•‘гҖӮиҺұж–Ҝзү№йғЎзҡ„дёҖйЎ№и®°иҪҪж”ҜжҢҒдәҶеңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳпј‘пјҡпј’зҡ„дј°и®ЎгҖӮиҺұж–Ҝзү№йғЎеҚ—з«ҜиҖғзү№ж–Ҝе·ҙиө«еә„еӣӯпјҲпјЈпҪҸпҪ”пҪ…пҪ“пҪӮпҪҒпҪғпҪҲпјүпјҢеңҹең°зҡ„з»“жһ„еңЁпј‘пј–дё–зәӘзҡ„дёҖзҷҫе№ҙйҮҢжІЎжңүж №жң¬жҖ§еҸҳеҢ–пјҢдҪҶжҳҜпј‘пј–пјҗпј“е№ҙиҮіпј‘пј–пј‘пј’е№ҙй—ҙеӣ еңҹең°иў«еңҲеӣҙиҖҢдә§еҖјжҳҺжҳҫжҸҗеҚҮпјҢйўҶдё»зҡ„收е…Ҙзҝ»дәҶдёҖеҖҚгҖӮж №жҚ®зҷҪйҮ‘жұүйғЎгҖҒеҢ—е®үжҷ®йЎҝйғЎгҖҒзүӣжҙҘйғЎе’ҢжІғйҮҢе…ӢйғЎд№қдёӘж•ҷеҢәзҡ„еңҲең°иө„ж–ҷпјҢеҲ©иҫҫе§Ҷз»ҹи®ЎеҮәеңҲең°еҗҺзҡ„зү§еңәзӣёжҜ”ж•һз”°еҲ¶дёӢзҡ„иҖ•ең°е…¶д»·еҖјжҸҗй«ҳдәҶпј‘пј’пј“пј…гҖӮд№ҹжңүдёҖдәӣдј°и®Ўжӣҙд№җи§ӮдәӣпјҢпј‘пј–дё–зәӘдёҖдҪҚеҶңдёҡ专家еӣҫз‘ҹе°”пјҲпјҙпҪ•пҪ“пҪ“пҪ…пҪ’пјүи®ӨдёәпјҢеңҲең°жҳҜжқЎз”°ең°з”ҹдә§иғҪеҠӣзҡ„пј“еҖҚгҖӮдәЁеҲ©В·иҙқзү№жҳҜеҹғе§Ҷж–Ҝз»ҙе°”пјҲпјҘпҪҢпҪҚпҪ“пҪ—пҪ…пҪҢпҪҢпјүзҡ„еҶңеңәдё»пјҢд№ҹжҳҜи‘—еҗҚзҡ„пј‘пј–пј”пј’е№ҙеҶңд№Ұзҡ„дҪңиҖ…пјҢд»–еҜ№еңҲең°зҡ„зӣҠеӨ„иҜҙеҫ—жӣҙе…·дҪ“пјҡиҝҷеқ—зү§еңәпјҲеңЁжҲ‘зҲ¶дәІеҲҡиҺ·еҫ—ж—¶пјүеҮәз§ҹз»ҷиҮӘе·ұзҡ„дҪғжҲ·пјҢжҜҸеқ—еңҹең°з§ҹйҮ‘пј’е…Ҳд»ӨпјҢд№ӢеҗҺжҳҜпј’е…Ҳд»Өпј–дҫҝеЈ«пјӣеҶҚд№ӢеҗҺжҳҜпј“е…Ҳд»ӨпјӣдҪҶзҺ°еңЁиў«еңҲеӣҙд№ӢеҗҺпјҢеңҹең°з§ҹйҮ‘зӣёеҪ“дәҺд№ӢеүҚзҡ„пј“еҖҚгҖӮпј‘пјҳдё–зәӘдҪңиҖ…еҜ№еңҲең°еҗҺзҡ„з”ҹдә§ж•ҲзҺҮиҜ„дј°еҲҷжӣҙй«ҳгҖӮ

иҝҷдәӣдј°и®Ўзҡ„еҮҶзЎ®жҖ§йҡҫд»ҘиҜ„еҲӨпјҢдёҚиҝҮеңҲең°еҗҺд»·еҖјеўһй«ҳпјҢз»ҸиҗҘиҖ…иҺ·еҲ©дё°еҺҡжҳҜжІЎжңүејӮи®®зҡ„гҖӮеӨ§еҶңеӣ иҝҪжұӮеҲ©ж¶ҰиҖҢеңҲең°пјҢеҸҲеӣ еңҲең°иҖҢжӣҙеҠ еҸ‘иҫҫиө·жқҘпјҢж јж–Ҝзү№жҙӣжҳҜе…¶дёӯдёҖдҫӢгҖӮзҗҶжҹҘеҫ·В·ж јж–Ҝзү№жҙӣжҳҜеҜҢиЈ•зәҰжӣјзҡ„第дёүдёӘе„ҝеӯҗпјҢеұ…дәҺзүӣжҙҘйғЎзҡ®ж–Ҝеә·зү№еә„еӣӯпјҲпј°пҪ’пҪ…пҪ“пҪғпҪҸпҪ”пҪ…пјүгҖӮпј‘пј•пјҷпј’е№ҙпјҢд»–д»ҺиҫҫжІғе°”ж–Ҝ家ж—ҸжүӢдёӯиҺ·еҫ—дәҶзӣҙйўҶең°зҡ„第дёҖд»Ҫз§ҹзәҰпјҢйҡҸд№ӢеңҲең°пјҢжҳҺжҳҫжҸҗй«ҳдәҶеңҹең°зҡ„иҙЁйҮҸе’Ңд»·еҖјгҖӮд»ҘеҗҺдёҚж–ӯз»ӯзәҰ并дёҚж–ӯжү©еј еңҹең°пјҢдҫқйқ з»ҸиҗҘеӣҙеңҲзҡ„еңҹең°пјҢиҝҷдёӘзәҰжӣјдҪғжҲ·жҲҗдёәзүӣжҙҘйғЎзҡ„дёҖжҲ·ж—әж—ҸпјҢжҢҒз»ӯдәҢзҷҫе№ҙпјҢе…¶еҶңеңәиў«дәә们жҸҸиҝ°дёәвҖңд»ҘеүҚеңҲеӣҙзҡ„гҖҒзҪ•и§Ғзҡ„гҖҒиӮҘжІғ并养жҙ»дәҶзӣёеҪ“еӨҡдәәеҸЈзҡ„еңҹең°вҖқгҖӮзүӣжҙҘйғЎйғЎеҸІдҪңиҖ…и®ӨдёәпјҢвҖңж—©жңҹзҡ„еңҹең°еңҲеӣҙдёәж јж–Ҝзү№жҙӣ家ж—ҸеёҰжқҘдәҶе·ЁеӨ§зҡ„иҙўеҜҢвҖқгҖӮеҸҲеҰӮпјҢдҪғеҶңеҮәиә«зҡ„ж–Ҝе®ҫеЎһ家ж—ҸеңҲең°е’Ңз»ҸиҗҘеңҹең°зҡ„иҝҮзЁӢпјҢд№ҹжҳҜдёҖйғЁеӨ§еҶңеҸ‘家еҸІпјҢжңҖеҗҺз«ҹжҷӢиә«иҙөж—ҸпјҒж–Ҝе®ҫеЎһеңЁпј‘пј•дё–зәӘжҷҡжңҹиҝҳиә«д»ҪдҪҺеҫ®пјҢ家ж—ҸиҙўеҜҢеҘ еҹәдәәзәҰзҝ°В·ж–Ҝе®ҫеЎһпјҢе…¶еҗҚеӯ—жңҖж—©еҮәзҺ°еңЁпј‘пј”пјҷпј—е№ҙпј‘пј‘жңҲпј’пј–ж—Ҙзҡ„дёҖд»ҪеҘ‘жҚ®дёӯпјҢиә«д»ҪжҳҜзү§еңәдё»гҖӮеӨ§зәҰпј‘пј•пјҗпјҗе№ҙд»–ејҖе§Ӣйӣ¶зўҺеңҲең°пјҢе°ҶиҙӯиҝӣжҲ–з§ҹиҝӣзҡ„еңҹең°еӣҙеңҲпјҢ并иҪ¬еһӢдёәиө„жң¬дё»д№үзү§еңәгҖӮпј‘пј•пј‘пј’е№ҙпјҢд»–еӣҙеңҲдәҶжІғйҮҢе…ӢйғЎдёӨдёӘеә„еӣӯпјҢ继иҖҢеӣҙеңҲдәҶеҢ—е®үжҷ®ж•ҰйғЎдёҖеқ—еңҹең°гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢд»–иҝҳиҺ·еҫ—дәҶжІғйҮҢе…ӢйғЎе’ҢеҢ—е®үжҷ®ж•ҰйғЎиӢҘе№ІйұјеЎҳзҡ„иҮӘз”ұйҘІе…»жқғгҖӮеҗҢе№ҙпј’жңҲпј’пјҗж—ҘпјҢд»–е°ҶдёҠиҝ°жІғйҮҢе…ӢйғЎдёӨеә„еӣӯзҡ„еҸҰеӨ–пј”пјҗиӢұдә©иҖ•ең°ж’ӮиҚ’пјҢдё»еҠЁжӢҶжҜҒиҮӘе·ұжӢҘжңүзҡ„дёҖеӨ„е®…йҷўпјӣпј‘пј’жңҲпјҢд»–еҸҲеӣҙеңҲдәҶж’ӮиҚ’зҡ„иҝҷпј”пјҗиӢұдә©иҖ•ең°е’ҢеҸҰеӨ–пј”пјҗиӢұдә©жһ—ең°еҸҠе…¶йҷ„еұһзү©пјҢ并дҪҝе…¶дёҺиҮӘе·ұзҡ„еҸҰеӨ–дёҖдёӘзү§еңәзӣёиҝһпјҢжҲҗдёәдёҖдёӘйўҮжңү规模зҡ„зү§еңәгҖӮеҮ е№ҙеҗҺпјҢж–Ҝе®ҫеЎһеҸҲиҙӯд№°дәҶдёҠиҝ°дёӨдёӘеә„еӣӯзҡ„дёҖеқ—еӣҙеңҲең°пјҢеӨ§зәҰеҚҠзҠҒең°пјҢеҺҹеұһдёҖдҪҚе·Іж•…дҫҜзҲөпјҢж–Ҝе®ҫеЎһе°Ҷе…¶еҸҳдёәзү§еңәпјҢиҮҙдҪҝпј”дәәзҰ»ејҖеңҹең°гҖӮж–Ҝе®ҫеЎһ家ж—ҸйҖҗжёҗеҸ‘иҫҫиө·жқҘпјҢеҗҺжқҘдёәдәҶиҙӯд№°еӣҪзҺӢзҡ„дёҖеқ—йўҶең°пјҢдёҖжҺ·еҚғйҮ‘пјҢдёҚжғңжҠ•е…Ҙпј’пјҗпјҗпјҗиӢұй•‘гҖӮпј‘пј—дё–зәӘеҲқзҪ—дјҜзү№В·ж–Ҝе®ҫеЎһжҷӢеҚҮдёәиҙөж—ҸгҖӮ

пј“пјҺеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„еҸ‘иө·дәәе’ҢжҺЁеҠЁиҖ…

еӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮзҡ„еңҲең°пјҢе®һйҷ…дёҠеҪұе“ҚдәҶж•ҙдёӘеә„еӣӯзҡ„з”°еҲ¶ж”№йҖ гҖӮд№Ўз»…е“Ҳж–ҜжұҖж–Ҝ家ж—ҸеңЁдёҖдёӘдё–зәӘеҶ…еӣҙеңҲдәҶж•ҙдёӘеёғеҠіж–ҜйЎҝеә„еӣӯпјҲпјўпҪ’пҪҒпҪ•пҪҺпҪ“пҪ”пҪҸпҪҺпҪ…пјүпјҢд»–жҳҜеҲҶжӯҘйӘӨзј“ж…ўжҺЁиҝӣзҡ„пјҢиҝҷж ·зҡ„еҸІдҫӢдёәж•°дёҚйІңгҖӮдёӢйқўпјҢжҲ‘们дҫқж¬ЎеҲҶжһҗеӣӣдёӘиҫғдёәе…ёеһӢзҡ„жЎҲдҫӢпјҢж—ЁеңЁиҜҙжҳҺеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮдёҚд»…жҳҜдҪғеҶңеңҲең°зҡ„йӘЁе№ІпјҢиҝҳжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„еҸ‘иө·дәәе’ҢдёҚжҮҲзҡ„жҺЁеҠЁиҖ…гҖӮ

иҖғзү№ж–Ҝе·ҙиө«еә„еӣӯпјҲпјЈпҪҸпҪ”пҪ…пҪ“пҪӮпҪҒпҪғпҪҲпјүеңҲең°пјҢжҳҜдёӯй—ҙйҳ¶еұӮдё»еҜјеңҲең°зҡ„жЎҲдҫӢд№ӢдёҖпјҢиҜҘжЎҲдҫӢжҜ”иҫғз»ҶиҮҙең°жҠ«йңІдәҶеҰӮдҪ•е®һж–ҪеңҲең°пјҢдҫқжҚ®д»Җд№ҲеңҲең°гҖӮиҝҷдёӘйҳ¶еұӮжңүдёҖе®ҡзҡ„иҙўеҜҢпјҢеҸҜжҳҜ并没зү№еҲ«зҡ„ж”ҝжІ»жқғеҠӣпјҢжІЎжңүи¶…з»ҸжөҺзҡ„еҠӣйҮҸпјҢжүҖд»Ҙ他们еңҲең°зҡ„жүӢж®өиҝҳжҳҜйўҮд»Өдәәж„ҹе…ҙи¶Јзҡ„гҖӮиҜҘеә„еӣӯеқҗиҗҪдәҺиҺұж–Ҝзү№йғЎзҡ„еҚ—з«ҜпјҢпј‘пј–дё–зәӘеҲқеҸ¶йўҶдё»зӣҙйўҶең°е·Іиў«еӣҙеңҲпјҢзәҰпј’пјҗпјҗиӢұдә©пјҢзӣёеҪ“дәҺеә„еӣӯеҸҜиҖ•ең°зҡ„пј‘пјҸпј•пјҢе…¶дҪҷеңҹең°дёҖзӣҙиҝҳжҳҜжқЎз”°зҠ¶жҖҒгҖӮпј‘пј•пјҷпј–е№ҙиҜҘеә„еӣӯиҗҪеҲ°зәҰзҝ°В·еӨёе°”ж–ҜжүӢйҮҢпјҢд»–жҳҜдёҖдёӘдјҰж•Ұе•ҶдәәпјҢд»ҺеӣҪзҺӢйӮЈйҮҢиҙӯд№°дәҶиҝҷеқ—ең°дә§гҖӮз”ұдәҺиҜҘеңҹең°еҸ‘з”ҹзҡ„дә§жқғзә и‘ӣпјҢиҙӯд№°еҗҺиҜҘеә„еӣӯеҮ е№ҙйғҪжІЎжңүеҲ°еӨёе°”ж–ҜжүӢйҮҢпјҢзӣҙиҮіпј‘пј–пјҗпј‘е№ҙжүҚеҪ’иҝҳз»ҷд»–гҖӮжӢҝеҲ°еә„еӣӯеҗҺпјҢеӨёе°”ж–ҜдёҖеҝғиҰҒвҖңејҘиЎҘиҝҷд»ҪжҚҹеӨұвҖқпјҢеҰӮдҪ•ејҘиЎҘпјҹд»–еҶіеҝғеңҲең°гҖӮзҗҶз”ұеҫҲжҳҺжҳҫпјҢжқЎз”°ең°зҡ„д»·еҖјиҝңиҝңиҗҪеҗҺдәҺеёӮеңәиЎҢжғ…пјҢеҸӘжңүеңҲең°е№¶е®һиЎҢеҶңеңәз»ҸиҗҘжүҚиғҪеҲӣйҖ еҲ©ж¶ҰпјҢејҘиЎҘжҚҹеӨұпјҢжӯӨжЎҲдҫӢеҶҚж¬ЎиҜҒжҳҺдәҶиҝҷдёӘйҳ¶еұӮзҡ„еңҲең°еҠЁжңәгҖӮ

еӨёе°”ж–Ҝе·Із»Ҹд№°дёӢжқҘж•ҙдёӘеә„еӣӯпјҢеҸҜжҳҜеҜ№д»–жқҘи®ІвҖңеңҲең°вҖқ并йқһдёҖ件йҡҸеҝғжүҖж¬ІпјҢдәҲеҸ–дәҲжұӮд№ӢдәӢгҖӮз»ҸеҺҶдәҶж•°зҷҫе№ҙеёӮеңәз»ҸжөҺеӨ§жҪ®зҡ„еҶІеҲ·пјҢд№ жғҜдҝқжңүең°йҖҗжёҗиң•еҸҳдёәе•Ҷдёҡеңҹең°е’Ңең°з§ҹпјҢеҸҜжҳҜеңЁж–°зҡ„еҺҶеҸІжқЎд»¶дёӢпјҢдҪғеҶңеңҹең°жқғеҲ©д»Қ然дёҚеҸҜе°Ҹ觑гҖӮи®©еӨёе°”ж–Ҝж„ҹеҲ°е№ёиҝҗзҡ„жҳҜпјҢвҖңжӯӨж—¶пјҢдёҖдәӣдҪғжҲ·з§ҹзәҰж—©е·ІиҝҮжңҹвҖқгҖӮиҝҷдәӣдҪғеҶңзҡ„иә«д»ҪеӨ§жҰӮжҳҜжңҹйҷҗе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңпјҢз§ҹзәҰеҲ°жңҹжҳҜ收еӣһеңҹең°жҲ–и°ғж•ҙз§ҹйҮ‘зҡ„жңәдјҡпјҢдәҺжҳҜеӨёе°”ж–Ҝе…ҲвҖңеҗ‘иҝҷдәӣдҪғжҲ·жҸҗеҮәжҜҸйӣ…ж јеңҹең°пј•иӢұй•‘зҡ„ж–°з§ҹзәҰвҖқпјҢиӮҜе®ҡеӨ§еӨ§и¶…еҮәеҺҹз§ҹйҮ‘гҖӮдҪғжҲ·д»¬жӢ’з»қдәҶж–°з§ҹзәҰпјҢдёҚиҝҮд№ҹе°ұйқўдёҙдәҶиў«й©ұйҖҗзҡ„еҚұйҷ©гҖӮеҜ№дәҺиҮӘз”ұең°жҢҒжңүиҖ…пјҢеӨёе°”ж–Ҝзҡ„еҜ№зӯ–жҳҜиөҺд№°жҲ–еҚҸе•ҶгҖӮиҜҘеә„еӣӯе…ұжңүпј”дҪҚиҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңпјҢеӨёе°”ж–ҜеҢәеҲ«еҜ№еҫ…пјҢд№°ж–ӯе…¶дёӯдёҖдәәзҡ„еңҹең°пјҢдёҺеҸҰеӨ–дёӨдәәиҫҫжҲҗеҚҸи®®пјҢжҲ–еңҹең°зҪ®жҚўжҲ–иҙ§еёҒиЎҘеҒҝгҖӮ第еӣӣдҪҚиҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңд»…жңүпј’иӢұдә©пјҢеӨёе°”ж–ҜиҝҳжҳҜиЎҘеҒҝдәҶдёҖдәӣеңҹең°гҖӮе…¶дҪҷжҳҜиӢҘе№ІйҖҫжңҹзҡ„еҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңпјҢеӨёе°”ж–Ҝд№ҹжҳҜе…Ҳжӣҙж–°з§ҹзәҰпјҢжҸҗй«ҳз§ҹйҮ‘пјҢз»“жһңд№ҹвҖңйҒӯеҲ°дәҶиҝҷдәӣеҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңзҡ„жӢ’з»қвҖқгҖӮеӨёе°”ж–Ҝзҡ„дёӢдёҖжӯҘдёҫжҺӘе°ұжҳҜиҝ«дҪҝдёҚжҺҘеҸ—ж–°з§ҹзәҰзҡ„дҪғеҶңзҰ»ејҖеңҹең°пјҢеҢ…жӢ¬еҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңе’Ңе…¬з°ҝеҶңгҖӮзңӢжқҘпјҢеңҲеҚ ж•ҙдёӘеә„еӣӯжҳҜд»–зҡ„жңҖз»Ҳзӣ®зҡ„гҖӮпј‘пј–пјҗпј“е№ҙпјҢеңҲең°еҸ–еҫ—еӣҪзҺӢеҚіиҜҘеә„еӣӯйўҶдё»зҡ„еҗҢж„ҸпјҢдҪғжҲ·зҡ„иҜүзҠ¶д№ҹиў«жі•еәӯй©іеӣһпјҢвҖңдҪғжҲ·д»¬йҷӨдәҶжҺҘеҸ—ж–°зҡ„з§ҹзәҰжҲ–иҖ…зҰ»ејҖжқ‘еә„д№ӢеӨ–еҲ«ж— йҖүжӢ©вҖқгҖӮжңҖеҗҺпјҢжңүдәӣдәәиҝҳжҳҜйҖүжӢ©з•ҷдёӢпјҢдёҚиҝҮз”ұдәҺз§ҹйҮ‘дёҠж¶ЁпјҢеңҹең°еҮҸе°‘дәҶпјҢ他们дёҖж—¶жІЎжңүиғҪеҠӣжүҝз§ҹеҺҹжқҘзҡ„еңҹең°пјӣдёҖдәӣиҢ…иҲҚе°ҸеҶңж”ҫејғеҺҹжқҘзҡ„дҝқжңүең°пјҢд»…д»…дҝқз•ҷдәҶдёҖе®ҡзҡ„ж”ҫзү§жқғпјҢеҸҜжҜҸеӨҙзүӣиҝҳйЎ»ж”Ҝд»ҳпј–дҫҝеЈ«гҖӮвҖңе…¶дҪҷжӢ’з»қж–°з§ҹзәҰзҡ„дҪғжҲ·пјҢжңҖз»ҲзҰ»ејҖдәҶжқ‘еә„пјҢжқ‘еә„дҪғжҲ·дәәж•°дёӢйҷҚдәҶдёҖеҚҠвҖқпјҢдёҚж»Ўжғ…з»ӘзӣёеҪ“ејәзғҲгҖӮвҖңеңҲең°вҖқеҜјиҮҙжқ‘еә„дәәеҸЈж•°йҮҸдёӢйҷҚдёҖеҚҠпјҢиҝҷж ·зҡ„жғ…еҶөжҳҜдёҚеӨҡи§Ғзҡ„пјҢжүҖд»ҘеӨёе°”ж–ҜеңҲең°жҲҗдёәдёҖдёӘи‘—еҗҚзҡ„жЎҲдҫӢпјҢж—¶еёёиў«еҗ„з§Қж•ҷ科д№Ұе’Ңи‘—иҝ°еј•з”ЁпјҢеҸӘжҳҜеҜ№дёӘдёӯзјҳз”ұе’ҢйҖ»иҫ‘е…ізі»е°‘жңүдәӨд»ЈгҖӮ

иҝҷзЎ®е®һжҳҜдёҖдёӘеӨ§еҶңзӯүдёӯй—ҙйҳ¶еұӮеңҲең°зҡ„е…ёеһӢжЎҲдҫӢгҖӮеӨёе°”ж–ҜеҸҢз®ЎйҪҗдёӢпјҢдёҖж–№йқўиҙ§еёҒиөҺд№°пјҢдёҺиҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңзӯүе°Ҹең°дә§дё»жҲҗдәӨпјӣдёҖж–№йқўеҲ©з”Ёз§ҹзәҰйҖҫжңҹпјҢд»Ҙжӣҙж–°з§ҹзәҰгҖҒжҠ¬й«ҳз§ҹйҮ‘зҡ„жүӢж®өпјҢиғҒиҝ«жүҝз§ҹеҲ°жңҹзҡ„дҪғеҶңзҰ»ејҖеңҹең°пјҢиҖғзү№ж–Ҝе·ҙиө«еә„еӣӯе°ұиҝҷж ·еҸҳжҲҗдәҶеӣҙеңҲең°гҖӮиҝҷеқ—еңҹең°зҡ„з»“жһ„еңЁжӯӨеүҚдёҖзҷҫе№ҙйҮҢжІЎжңүж №жң¬жҖ§зҡ„еҸҳеҢ–пјҢ然иҖҢпјҢеңЁпј‘пј–пјҗпј“е№ҙиҮіпј‘пј–пј‘пј’е№ҙй—ҙпјҢжүҖжңүдёҖеҲҮеӣ еңҲең°иҖҢиў«ж”№еҸҳпјҢеә„еӣӯдё»зҡ„收е…Ҙд№ҹеҸҳжҲҗдәҶд»ҘеүҚзҡ„дёӨеҖҚгҖӮ

жңүзҡ„еӨ§еҶңжҲ–д№Ўз»…е·Із»ҸжҺ§еҲ¶дәҶеә„еӣӯзҡ„еӨ§йғЁеҲҶеңҹең°пјҢеҖҳиӢҘеҠ д»Ҙиҙ§еёҒиөҺд№°жҲ–еңҹең°зҪ®жҚўзӯүз»ҸжөҺжүӢж®өпјҢйӮЈд№ҲеӣҙеңҲж•ҙдёӘеә„еӣӯеҚідёҖжӯҘд№ӢйҒҘгҖӮиҺұж–Ҝзү№йғЎзҡ„еЎһдёҒжІғж–ҜпјҲпјҙпҪҲпҪ…пҪ„пҪ„пҪүпҪҺпҪҮпҪ—пҪҸпҪ’пҪ”пҪҲпјүеҚіеұһжӯӨдҫӢгҖӮеЁҒе»үе§ҶВ·еёғзҪ—еҚЎж–Ҝ家йҒ“ж®·е®һпјҢеӨ§жҰӮжҳҜдёҖдҪҚд»ӢдәҺеӨ§еҶңе’Ңд№Ўз»…д№Ӣй—ҙзҡ„дәәзү©гҖӮпј‘пј•пј—пј–е№ҙпјҢд»–д»ҺйўҶдё»д»ҘеҸҠе…¶д»–жүҖжңүиҖ…жүӢдёӯиҙӯд№°дәҶпј’пјҳпјҺпј•з»ҙе°”зӣ–зү№еңҹең°пјҢиҝҷжҳҜдёҖ笔еҫҲеӨ§зҡ„ең°дә§пјҢд»–еҰ»еӯҗдјҠдёҪиҺҺзҷҪВ·еҫ·е…Ӣж–Ҝзү№е·Іжңүпј–пјҺпј•з»ҙе°”зӣ–зү№еңҹең°гҖӮеІіжҜҚзҺӣдёҪВ·еҫ·е…Ӣж–Ҝзү№д№ҹжӢҘжңүпј•пјҺпј•з»ҙе°”зӣ–зү№ең°дә§пјҢпј‘пј•пјҳпј–е№ҙеҺ»дё–еүҚд»ҘйҒ—еҳұж–№ејҸиө дёҺиҝҷеҜ№еӨ«еҰҮгҖӮиҝҷж ·пјҢеёғзҪ—еҚЎж–Ҝе®һйҷ…дёҠжӢҘжңүдәҶпј”пјҗпјҺпј•з»ҙе°”зӣ–зү№еңҹең°пјҢеҚ ж•ҙдёӘжқ‘еә„еңҹең°зҡ„пјҳпј“пј…пјҢиҜҘжқ‘еә„жҖ»и®ЎдёҚиҝҮпј”пјҳз»ҙе°”зӣ–зү№еңҹең°пјҲеӨ§зәҰзӣёеҪ“дәҺпј‘пјҗпјҗпјҗиӢұдә©пјүгҖӮеү©дҪҷзҡ„еңҹең°еҲҶж•ЈеңЁпј—дҪҚиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңжүӢдёӯгҖӮдёәдәҶиҝӣдёҖжӯҘйӣҶдёӯең°дә§пјҢз»ҸеҚҸе•ҶпјҢпј—дҪҚиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңи®©жёЎдәҶеңҹең°пјҢиЎЁйқўдёҠжҳҜиҙ§еёҒдёҺвҖңе…·жңүиүҜеҘҪд»·еҖјзҡ„з§ҹзәҰвҖқпјҲпҪҢпҪ…пҪҒпҪ“пҪ…пҪ“ пҪҸпҪҶ пҪҮпҪҸпҪҸпҪ„ пҪ–пҪҒпҪҢпҪ•пҪ…пјүзҡ„дәӨжҚўвҖ”вҖ”вҖ”иҮӘз”ұжҢҒжңүеҶң们жҺҲдәҲеёғзҪ—еҚЎж–Ҝзҡ„з§ҹжңҹжҳҜдёҖеҚғе№ҙпјҢе®һйҷ…дёҠеҮәеҚ–дәҶ他们зҡ„еңҹең°гҖӮдәҺжҳҜпјҢвҖңеёғзҪ—еҚЎж–Ҝзҡ„еңҲең°йў„жңҹеҫ—д»ҘжҲҗз«ӢпјҢ并且еҸ–еҫ—дәҶеҗ„зӣёе…іж–№йқўзҡ„еҗҢж„ҸвҖқгҖӮиҜҘеә„еӣӯе’ҢеүҚиҝ°иҖғзү№ж–Ҝе·ҙиө«еә„еӣӯеңҲең°жңүе…ұеҗҢд№ӢеӨ„пјҢд№ҹжҳҜеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮеңҲең°зҡ„жҳҫи‘—зү№еҫҒпјҢиҙ§еёҒжҳҜ他们жүӢдёӯзҡ„дёҖеӨ§еҲ©еҷЁгҖӮ

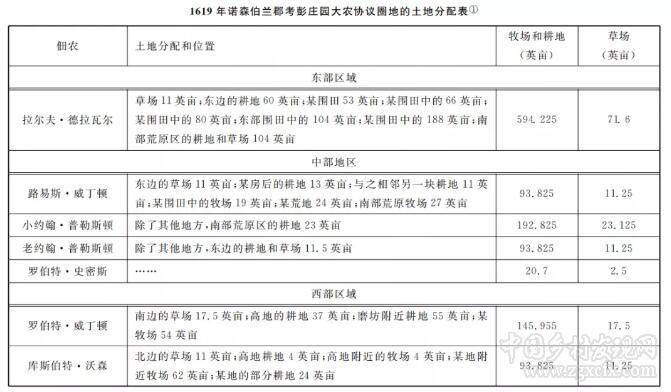

д№Ўжқ‘дёӯй—ҙйҳ¶еұӮдё»еҜјеңҲең°зҡ„еҸҰдёҖз§ҚйҮҚиҰҒжЁЎејҸпјҢжҳҜиӢҘе№ІеӨ§дҪғжҲ·йӣҶдҪ“еҚҸе•ҶпјҢд»ҺиҖҢжҺЁеҠЁж•ҙдёӘжқ‘еә„еңҲең°гҖӮиҜәжЈ®дјҜе…°йғЎзҡ„еҮ дёӘеә„еӣӯйғҪжңүзұ»дјјзҡ„иЎҢдёәпјҢе…¶дёӯиҖғеҪӯеә„еӣӯпјҲпјЈпҪҸпҪ—пҪҗпҪ…пҪҺпјүжңҖжңүд»ЈиЎЁжҖ§гҖӮпј‘пј–пј‘пјҷе№ҙпјҢиҝҷдёӘеә„еӣӯзҡ„иҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңз»ҸеҚҸе•ҶеҗҺпјҢиҜ•еӣҫеҲҶеүІж•һз”°дёҠзҡ„иҖ•ең°гҖҒиҚүең°д»ҘеҸҠйғЁеҲҶе…¬ең°пјҢ他们е…Ҳе°ҶжүҖж¶үдҪғжҲ·зҡ„еңҹең°ж··еҗҲеңЁдёҖиө·пјҲдёҖдәӣеңҹең°е·ІжңүжүҖеӣҙеңҲпјүпјҢ然еҗҺжҢүз…§ж—ўе®ҡеҺҹеҲҷйҮҚж–°еҲҶй…ҚгҖӮиҝҷж¬ЎиЎҢеҠЁз•ҷдёӢжқҘеңҲең°дҪғжҲ·еҚҸи®®д№ҰпјҢеҗҺз»ӯжҙ»еҠЁд№ҹиў«зҝ”е®һең°и®°иҪҪеңЁиҜәжЈ®дјҜе…°йғЎеҸІдёҠгҖӮеҚҸи®®з”ҹж•Ҳж—ҘжңҹжҳҜпј‘пј–пј‘пјҷе№ҙпј‘пј‘жңҲпј‘пј•ж—ҘпјҢиҝҷдәӣиҮӘз”ұдҪғеҶңе®Јз§°пјҢвҖңдёәдәҶж”№иҝӣе’Ңжңүж•ҲеҲ©з”Ёеә„еӣӯеңҹең°вҖқпјҢеҶіе®ҡдҪҝиҮӘе·ұжҺ§еҲ¶зҡ„еңҹең°д»Һж—§дҪ“еҲ¶зҡ„зҰҒй”ўдёӯи§Јж”ҫеҮәжқҘгҖӮеҚҸи®®д№ҰејҖеӨҙеӨ„еҶҷйҒ“пјҡвҖңеңЁжҲ‘们зҡ„и©№е§ҶеЈ«еӣҪзҺӢз»ҹ治第17е№ҙзҡ„пј‘пј‘жңҲпј‘пј•ж—ҘпјҢиҜәжЈ®дјҜе…°йғЎиҖғеҪӯеә„еӣӯеҮ дҪҚеңҹең°зҡ„жүҖжңүиҖ…е’Ңз»ҸиҗҘиҖ…пјҢе°ұжҲ‘们зҡ„иӢҘе№ІеӨ„ең°дә§е’Ңдҝқжңүең°иҪ¬и®©е’ҢеҲҶеүІпјҢеҒҡеҮәзӣёдә’жүҝиҜәпјҢдёҖиҮҙиҫҫжҲҗеҰӮдёӢеҚҸи®®гҖӮвҖқеҸӮдёҺеҚҸи®®зҡ„жҲҗе‘ҳеұһдәҺе…ёеһӢзҡ„вҖңеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮвҖқпјҢ他们жҳҜпјҡпј‘дҪҚйӘ‘еЈ«жӢүе°”еӨ«В·еҫ·жӢүз“Ұе°”пјӣпј”дҪҚд№Ўз»…еҢ…жӢ¬зҪ—дјҜзү№В·еЁҒдёҒйЎҝгҖҒи·Ҝжҳ“ж–ҜВ·еЁҒдёҒйЎҝгҖҒеҙ”ж–Ҝзү№з‘һе§ҶВ·иҠ¬еЁҒе…Ӣе’Ң马дёҒВ·иҠ¬еЁҒе…Ӣпјӣиҝҳжңүпј•дҪҚеӨ§еҶңпјҢеҢ…жӢ¬е°ҸзәҰзҝ°В·жҷ®еӢ’ж–ҜйЎҝгҖҒиҖҒзәҰзҝ°В·жҷ®еӢ’ж–ҜйЎҝгҖҒеә“ж–ҜдјҜзү№В·жІғжЈ®гҖҒеЁҒе»үВ·ж–ҜжүҳйҮҢд»ҘеҸҠзҪ—дјҜзү№В·еҸІеҜҶж–ҜгҖӮеҚҸи®®дё»иҰҒеҶ…е®№жҳҜпјҡ

е…¶дёҖпјҢиҒҳиҜ·иӢҘе№Іжңүз»ҸйӘҢе’ҢеҸҜйқ зҡ„еңҹең°еӢҳжөӢе‘ҳпјҢеҜ№жүҖж¶үеңҹең°е®һж–ҪеӢҳеҜҹгҖҒжЈҖйӘҢеҸҠдёҲйҮҸпјҢ然еҗҺе°Ҷеңҹең°еҲҶжҲҗдёӨйғЁеҲҶпјҢеҚіеҢ—йғЁе’ҢдёңйғЁең°еқ—гҖӮе…¶дәҢпјҢйҒөеҫӘеҗҲзҗҶе’Ңе…¬е№ізҡ„еҺҹеҲҷе°ҶдёҠиҝ°еңҹең°йҮҚж–°еҲҶй…ҚгҖӮвҖңдёҚеә”еҚ жңүжүҖжңүжңҖеҘҪзҡ„ең°пјҢд№ҹдёҚеә”еҚ жңүжүҖжңүжңҖеқҸзҡ„ең°пјҢжҜҸдёӘдәәйғҪжӢҘжңүе…¬е№ізҡ„жқғеҲ©пјҢе……еҲҶиҖғиҷ‘жүҖеҲҶз”°ең°зҡ„ж•°йҮҸе’ҢиҙЁйҮҸпјҢжқғиЎЎйҖӮеәҰгҖӮвҖқе…¶дёүпјҢж №жҚ®дёҠиҝ°еҺҹеҲҷпјҢдёҠиҝ°жҲҗе‘ҳеҲҶеҫ—дёҚеҗҢең°еқ—зҡ„еңҹең°пјҲиҜҰи§ҒдёӢйқўиЎЁж јпјүгҖӮе…¶еӣӣпјҢжүҖиҒҳеӢҳжөӢе‘ҳзҡ„е·Ҙиө„е’Ңиҙ№з”ЁпјҢиҰҒз”ұдёҠиҝ°жҲҗе‘ҳе…ұеҗҢжүҝжӢ…пјҢеҮәиө„д»ҪйўқдёҺжҜҸдәәеҲҶеҫ—еңҹең°ж•°йҮҸе’ҢиҙЁйҮҸзӣёеҪ“гҖӮжӯӨеӨ–пјҢе…·дҪ“жҢҮе®ҡдәҶдёҖдҪҚеҗҚеҸ«й©¬дҝ®зҡ„дёәеңҹең°еӢҳжөӢе‘ҳпјҢд»–жқҘиҮӘзәҪеҚЎж–Ҝе°”пјҲпј®пҪ…пҪ—пҪғпҪҒпҪ“пҪ”пҪҢпҪ…пјүпјӣеҗҢж—¶дёҖиҮҙеҗҢж„Ҹд»ҺеӨ–йқўиҒҳиҜ·жүҳ马ж–ҜВ·з‘һйғҪзӯүдә”дәәз»„жҲҗеңҲең°е§”е‘ҳдјҡпјҢе…¶й—ҙжңүдёҖеҗҚйӘ‘еЈ«е’ҢдёӨеҗҚд№Ўз»…пјҢиҙҹиҙЈеңҹең°еҲҶеүІпјҢ并иЈҒеҶіжүҖжңүзҡ„еҲҶжӯ§гҖӮ

иҝҷд»ҪиҖғеҪӯеә„еӣӯдҪғжҲ·еңҲең°еҚҸи®®д№Ұд»ӨдәәеҚ°иұЎж·ұеҲ»пјҢиҝҷдәӣжқ‘ж°‘жӣҫжңүдёӯдё–зәӘжқ‘еә„е…ұеҗҢдҪ“еҗҲдҪңз”ҹжҙ»зҡ„й•ҝжңҹи®ӯз»ғпјҢжңүзӣёеҪ“зҡ„иҮӘжІ»иғҪеҠӣгҖӮеңҲең°еҚҸи®®дёӯжңүжҳҺзЎ®зҡ„еңҹең°еҲҶеүІеҺҹеҲҷе’Ңе®һж–ҪжӯҘйӘӨпјҢиҝҳжңүдё“дёҡдәәеЈ«е’Ң第дёүж–№дәәеЈ«зҡ„еҸӮдёҺгҖӮеҲҶеүІзҡ„еҺҹеҲҷејәи°ғе…¬жӯЈдёҺжқғеҲ©пјҢдҫӢеҰӮпјҢе°Ҫз®Ўеңҹең°жү“ж•ЈеҗҺйҮҚж–°еҲҶй…ҚпјҢдҪҶжҳҜеҺҹжқҘеңҹең°зҡ„ж•°йҮҸгҖҒиҙЁйҮҸе’ҢдҪҚзҪ®иҰҒе……еҲҶиҖғиҷ‘гҖӮеҸҲеҰӮеҚҸи®®дәәиҙҹиҙЈж”Ҝд»ҳеңҹең°еӢҳжөӢе‘ҳзҡ„жҠҘй…¬пјҢз”ұдәҺеҲҶеҫ—еңҹең°зҡ„ж•°йҮҸе’ҢиҙЁйҮҸдёҚдёҖж ·пјҢжҜҸдәәеҮәиө„дәҰдёҚеҗҢпјҢеҚідҪҝз»ҶиҠӮдёҠд№ҹеҠӣжұӮеҗҲзҗҶгҖӮиҝҳжңүпјҢеңҹең°еӢҳжөӢе’ҢдёҲйҮҸдәәе‘ҳгҖҒиҙҹиҙЈд»ІиЈҒзҡ„дә”дәәеңҲең°е§”е‘ҳдјҡеқҮжқҘиҮӘ第дёүж–№пјҢдё”з”ұдҪғжҲ·е…ұеҗҢжҺЁдёҫдә§з”ҹпјҢд»Ҙдҝқйҡңе…¬е№іе…¬жӯЈгҖӮжңҖеҗҺпјҢзү№еҲ«жҸҗеҲ°дәҶеӣ жң¬ж¬ЎеңҲең°еҸҜиғҪеј•иө·зҡ„жҚҹе®іеҸҠиЎҘеҒҝй—®йўҳгҖӮдёҠиҝ°дҪғеҶңзҪ—дјҜзү№В·еЁҒдёҒйЎҝпјҲд№Ўз»…пјүеңЁиҖғеҪӯеә„еӣӯжңүдёӘз…ӨзҹҝпјҢеӣ еңҲең°еҸ—еҲ°еҪұе“ҚпјҢеӣ жӯӨиҰҒеҜ№вҖңз…ӨзҹҝеҺҹжңүзҡ„жқғеҲ©е’ҢеҲ©зӣҠвҖқдҪңеҮәиЎҘеҒҝгҖӮеҗҢж—¶иҝҷдҪҚзҹҝдё»жңүд№үеҠЎз»ҷдёӨеҗҚеҺҹзҹҝе·Ҙе®үжҺ’е·ҘдҪңпјҢвҖңеӣ дёә他们еҸҠе…¶зҘ–иҫҲдёҖзӣҙеңЁжӯӨе·ҘдҪңвҖқгҖӮжӯӨеӨ–пјҢдёҚиғҪеӣ еңҲең°еҪұе“Қеҗ„ж–№жқ‘ж°‘еҺҹжңүзҡ„е…¬е…ұжқғеҲ©пјҢеҢ…жӢ¬вҖңйҮҮжҺҳжқЎзҹіжҲ–зҹіеқ—зҡ„жқғеҲ©пјҢд»ҘеҸҠжқ‘民们дҪҝз”Ёе…ұз”ЁйҒ“и·Ҝзҡ„жқғеҲ©вҖқгҖӮиҝҳжңүпјҢвҖңеңЁжұ еЎҳе’ҢжІіжөҒдёҠжё”зҢҺзӯүжқғеҲ©пјҢ继з»ӯжңүж•ҲпјҢдҝқз•ҷз»ҷеҗ„дҪҚжҲҗе‘ҳеҸҠе…¶еҗҺд»ЈвҖқгҖӮиҜҘеҚҸи®®дәҲд»Ҙе…¬зӨәпјҢеңЁеҚҸи®®зӯҫи®ўдёүдёӘеҚҠжңҲеҗҺпјҢеҚіпј‘пј–пј’пјҗе№ҙпј“жңҲпј‘ж—ҘпјҢе…·дҪ“е®һж–ҪдәҶеңҹең°еҲҶеүІе’ҢеӣҙеңҲгҖӮ

иҜәжЈ®дјҜе…°йғЎеҸІи®°дёӢдәҶиҝҷдёӘж—ҘеӯҗпјҢи®°дёӢдәҶдёҠиҝ°дҪғжҲ·еҫ—еҲ°зҡ„еңҹең°зҠ¶еҶөе’Ңе…·дҪ“дҪҚзҪ®пјҡ

гҖҠиҜәжЈ®дјҜе…°йғЎеҸІгҖӢзј–иҖ…иҜ„д»·иҜҙпјҡвҖңйҖҡиҝҮиҝҷдёҖиҝҮзЁӢпјҢиҖғеҪӯеә„еӣӯиў«еҲҶеүІжҲҗзӢ¬з«Ӣзҡ„иҖ•дҪңең°еқ—пјҢжҖ»зҡ„зңӢжқҘдёҺд»ҠеӨ©зҡ„еҶңеңәе®Ңе…ЁзӣёеҗҢгҖӮвҖқеңЁдёҖиҲ¬еҶңж°‘дәӨжҚўжқЎз”°гҖҒж•ҙеҗҲең°еқ—зҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеӨ§еҶңдё»еҜјдёӢзҡ„еҚҸи®®еңҲең°еӨ§и§„жЁЎең°жӣҙж–°дәҶиҖ•дҪңж–№ејҸпјҢдҪҝдёӯдё–зәӘж•һз”°еҪ»еә•ж”№еҸҳдәҶйқўиІҢгҖӮпј‘пј–дё–зәӘеӨ§еҶңзҡ„иҝҷзұ»еҚҸи®®еңҲең°дёәпј‘пјҳгҖҒпј‘пјҷдё–зәӘжҺЁиЎҢзҡ„и®®дјҡеңҲең°жҸҗдҫӣдәҶе…ҲдҫӢпјҢе®ғ们дёҺеҗҺиҖ…зҡ„зӣёдјјд№ӢеӨ„жҳҜпјҢ延з»ӯе’Ңе°ҠйҮҚд»ҘеҫҖзҡ„еңҹең°жқғеҲ©е’Ңе…¶д»–жқғеҲ©пјҢд»ҘдёҖз§ҚеҘ‘зәҰзҡ„и°Ёж…Һж–№ејҸиҚЎж¶Өж•һз”°еҲ¶еҶңдёҡзҡ„ж—§дҪ“зі»пјӣдёҚеҗҢд№ӢеӨ„жҳҜпјҢвҖңиҝҷз§ҚеңҲең°жҳҜдҪғеҶңиҮӘеҸ‘еҚҸи®®зҡ„з»“жһңпјҢиҖҢдёҚжҳҜз«Ӣжі•зҡ„з»“жһңвҖқгҖӮдёҚиҝҮпјҢд№ҹдёҚеҸҜе°ҶеӨ§еҶңдё»еҜјдёӢзҡ„еҚҸи®®еңҲең°зҗҶжғіеҢ–гҖӮ马дёҒжҢҮеҮәпјҢе°Ҫз®ЎеҚҸи®®еңҲең°жҳҜдёӘиҝӣжӯҘпјҢдҪҶеңЁе®һйҷ…иҝҮзЁӢдёӯеҫҖеҫҖдёҚиғҪе®Ңе…Ёе°ҠйҮҚдҪғжҲ·зҡ„еҲ©зӣҠпјҢеҚідҪҝе°ҸдҪғжҲ·дёҚж„ҝеңҲең°д№ҹдёҚеҫ—дёҚеҚ·е…Ҙе…¶дёӯгҖӮжүҖд»ҘеҚҸи®®еңҲең°д№ҹдёҚиғҪйҒҝе…ҚдәәеҸЈеҮҸе°‘пјҢ并引иө·е°ҸеҶңзҡ„еҸҚжҠ—гҖӮ马дёҒз ”з©¶дәҶиҺұж–Ҝзү№йғЎпј–дёӘеңҲең°жЎҲдҫӢпјҢиҷҪ然йғҪдёәеҚҸи®®еңҲең°пјҢдҪҶд№ҹеҸ‘з”ҹдәҶеҜ№жҠ—е’ҢдәәеҸЈеҮҸе°‘гҖӮ

жңүж—¶пјҢеӨ§еҶңдё»еҜјдёӢзҡ„еңҲең°иҝҳйҒҮеҲ°йўҶдё»зҡ„йҳ»жҢ гҖӮжңҖдёәе…ёеһӢзҡ„жЎҲдҫӢеҸ‘з”ҹеңЁеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯпјҲпјЈпҪҒпҪҷпҪ”пҪҲпҪҸпҪ’пҪҗпҪ…пјүпјҢдёҖеҸҚдәә们зҡ„дёҖиҲ¬еҚ°иұЎпјҢеңҲең°зҡ„дё»иҰҒйҳ»еҠӣдёҚжҳҜеҲ«дәәиҖҢжҳҜйўҶдё»гҖӮиҝҷдёӘйўҮе…·з»ҶиҠӮзҡ„еҸІж–ҷпјҢеҮәиҮӘпј‘пј—дё–зәӘдёҖдёӘзӣ®еҮ»иҖ…жүӢзЁҝпјҢзҸҚи—ҸеңЁжһ—иӮҜйғЎеҮҜж–Ҝи’Ӯж–Үж•ҷеҢәпјҲпј«пҪ…пҪ“пҪ”пҪ…пҪ–пҪ…пҪҺпјүжЎЈжЎҲйҰҶпјҢзӣҙеҲ°пј’пјҗдё–зәӘдёӯжңҹжүҚиў«еҸ‘зҺ°гҖӮвҖңиҜҘжүӢзЁҝжҳҜзӢ¬дёҖж— дәҢзҡ„вҖқпјҢи®°еҪ•иҖ…жӢүе°”еӨ«В·ж»•ж–Ҝжүҳе°”ж—¶дёәж•ҷеЈ«пјҢжҳҜеңҲең°зҡ„дәІеҺҶиҖ…пјҢз”ҹеҠЁең°еұ•зҺ°дәҶдёүдёӘдё–зәӘеүҚиҜҘж•ҷеҢәеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„еӣҫжҷҜгҖӮеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯжӣҫдёәиҗЁзҰҸе…ӢдјҜзҲөжүҖжңүпјҢдјҜзҲөеӣ йҷ·е…Ҙз»ҸжөҺеӣ°еўғжҖҘдәҺеҮәжүӢеңҹең°пјҢдәҺжҳҜдҪғеҶң们зә·зә·д№°ж–ӯжҢҒжңүең°пјҢеӨ§еҶңжҳҜдё»иҰҒ买家гҖӮеҲ°дәҶпј‘пј–пј•пјҗе№ҙпјҢеә„еӣӯеңҹең°дё»иҰҒз”ұеӨ§е°ҸиҮӘз”ұең°жҢҒжңүиҖ…жүҖж”Ҝй…ҚпјҢдёҖдәӣеӨ§еҶңеҗөзқҖеңҲең°пјҢ他们жҠұжҖЁиҜҙвҖңе®һеңЁеҺҢеҖҰдәҶж— ж•ҲзҺҮзҡ„иҖ•дҪңж–№ејҸпјҢеёҢжңӣж”№иүҜиҮӘе·ұзҡ„еңҹең°вҖқгҖӮиҢ…иҲҚеҶңзӯүе°ҸеҶңжӢ…еҝғе…¬ең°дё§еӨұйҖ жҲҗжҚҹе®іпјҢеҸҜ他们没жңүи¶іеӨҹзҡ„еҠӣйҮҸйҳ»жҢЎпјҢвҖңеҸӘеҫ—жІүй»ҳгҖҒеұҲжңҚвҖқгҖӮеә„еӣӯдё»е°ҸзҲұеҫ·еҚҺеҚҙжҳҺзЎ®ең°еҸҚеҜ№еңҲең°пјҢиЎЁзӨәвҖңеҚідҪҝжүҝеҸ—еҺӢеҠӣд№ҹиҰҒеҸҚеҜ№еңҲең°вҖҰвҖҰдёҺеңҲең°иҖ…зјәе°‘е…ұеҗҢзҡ„жқғзӣҠвҖқгҖӮеӨ§еҶң们дёҚйҖҖи®©пјҢиЈ№жҢҹе°ҸеҶңе’ҢйӣҮе·ҘеҸӮдёҺиҝӣжқҘпјҢеЁҒиғҒйӣҶдҪ“иө·иҜүйўҶдё»пјҢйҖҡиҝҮжі•еҫӢжүӢж®өиҝ«дҪҝйўҶдё»е°ұиҢғгҖӮеӣ дёәвҖң他们预и§ҒеңҲең°иғҪдҪҝеңҲең°иҖ…иҺ·еҫ—иҙўеҜҢе’ҢеЈ°жңӣвҖқпјҢйј“еҠЁж•ҙдёӘжқ‘еә„жүҝжӢ…иҜүи®јиҙ№пјҢе°ҸеҶңе’ҢйӣҮе·Ҙд№ҹиў«иҝ«жҺҸи…°еҢ…пјҢвҖңеӣ дёә他们еҸ—еҲ°еңҲең°иҖ…们иҖізӣ®зҡ„зӣ‘и§ҶпјҢдёҖж—Ұиў«е‘ҠдёҠжі•еәӯпјҢд»Јд»·жӣҙеӨ§гҖӮе°ұиҝҷж ·пјҢжүҖжңүдәәйғҪеҸӮдёҺе…¶дёӯдәҶвҖқгҖӮжҳҫ然еӨ§еҶң们зІҫеҝғзӯ–еҲ’пјҢе№ҝжіӣеҠЁе‘ҳпјҢдҪҝз”ЁдәҶеҗ„з§ҚжүӢж®өгҖӮеңЁејәеӨ§зҡ„ж”»еҠҝдёӢпјҢе№ҙиҪ»зҡ„йўҶдё»еӢүејәеҗҢж„ҸдәҶгҖӮеңЁз»„е»әзҡ„еңҲең°е§”е‘ҳдјҡдёӯпјҢдёҖдәӣд»ЈиЎЁйўҶдё»пјҢдёҖдәӣд»ЈиЎЁжқ‘ж°‘пјҢиҝҳжҢҮе®ҡдәҶеңҹең°и°ғжҹҘе‘ҳпјҢжӢҹеҶҷи§„з« е’ҢжқЎж¬ҫжҢҮеҜјеңҲең°гҖӮеңҹең°иў«дёҲйҮҸеҮәжқҘ并被йҮҚж–°еҲҶеүІпјҢ继иҖҢжҢ–жІҹжё пјҢж ҪзҜұз¬ҶпјҢеңҲең°жңүеәҸең°жҺЁиҝӣгҖӮеҮ е№ҙеҗҺеңҲең°еҹәжң¬е®ҢжҲҗпјҢиҷҪ然жӣҫйҒӯеҲ°йғЁеҲҶдәәзҡ„ејӮи®®иҖҢиў«иө·иҜүпјҢдҪҶжІЎжңүеҪұе“ҚеңҲең°иҝӣзЁӢпјҢеҹәжң¬дёҠжҳҜе№ійқҷзҡ„пјҢеӣ дёәвҖңеңҲең°е№¶жІЎжңү摧жҜҒеҚЎзҙўжҷ®зҡ„е°Ҹеңҹең°жүҖжңүиҖ…вҖқгҖӮиҝҷжҳҜеӨ§еҶңеңҲең°жІЎжңүеҜјиҮҙдәәеҸЈеҮҸе°‘гҖҒжҲҝеұӢжҜҒеқҸеҸ‘з”ҹзҡ„дёҖдёӘдҫӢиҜҒгҖӮеңЁеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯпјҢдёҺеңҲең°еүҚзӣёжҜ”пјҢеңҲең°пјҳе№ҙд№ӢеҗҺпјҢе®…ең°гҖҒжҲҝеұӢе’ҢеҶңиҲҚеҹәжң¬зӣёеҪ“пјҢдҝқз•ҷдёӢжқҘзҡ„пј‘пј–пј–пј•вҖ”пј‘пј–пј–пј–е№ҙзҡ„еЈҒзӮүзЁҺиҜҒе®һдәҶиҝҷдёҖзӮ№гҖӮеңҲең°жІЎжңүеҮҸе°‘жқ‘ж°‘зҡ„ж•°йҮҸпјҢдҪҶиҙ«з©·еұ…ж°‘еӨұеҺ»дәҶеҜ№е…¬ең°е’ҢиҚ’ең°зҡ„жқғеҲ©пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢз”ұдәҺеңҲең°дёӯжқ‘ж°‘д»ҺдјҜзҲөйӮЈйҮҢд№°ж–ӯдәҶд»–зҡ„ең°дә§пјҢе…¶дёӯдёҚе°‘еҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңеӣ жӯӨеҸҳжҲҗдәҶиҮӘз”ұең°жҢҒжңүиҖ…пјҢд№°ж–ӯеҗҺзҡ„иҮӘз”ұжҢҒжңүең°еҮ иҝ‘з§Ғдәәең°дә§гҖӮ

д»ҘдёҠпјҢжҲ‘们зңӢеҲ°дәҶеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮеңҲең°дёӯзҡ„йҖҡеёёжЁЎејҸгҖӮиҙ§еёҒиөҺд№°гҖҒдә§жқғдәӨжҚўе’ҢеҚҸе•ҶзӯүпјҢжҳҫ然жҳҜ他们з»ҸеёёдҪҝз”Ёзҡ„жүӢж®өпјҢз”ұдәҺ他们зҡ„иҙўеҜҢе®һеҠӣпјҢд№ҹз”ұдәҺдёәиҝҪжұӮжӣҙеӨ§зҡ„еҲ©ж¶ҰпјҢжүҖд»ҘдёәиҫҫеҲ°еңҲеҚ еңҹең°зӣ®зҡ„еҫҖеҫҖдёҚжғңдёҖжҺ·еҚғйҮ‘гҖӮеҖҳиӢҘз§ҹзәҰ规е®ҡзҡ„з§ҹжңҹжңӘеҲ°пјҢ他们еҫҲе°‘ејәиЎҢиҝҗдҪңпјҢеӨ§жҰӮд№ҹжІЎжңүејәеҲ¶иЎҢдёәзҡ„иғҪеҠӣпјҢеӣ дёә他们жң¬иә«д№ҹжҳҜдҪғжҲ·пјҢжҳҜзЁјз©‘з”°й—ҙгҖҒеҘ”иө°еёӮеңәзҡ„ж–°е…ҙеҶңеңәдё»пјҢиҮіе°‘дёҠдёҖдёӨд»ЈдәәиҝҳжҳҜжҷ®йҖҡдҪғеҶңз”ҡиҮіжҳҜдёҖдёӘеҶңеҘҙгҖӮдёҺйўҶдё»зҡ„е…ізі»д№ҹжҳҜиҝҷж ·пјҢеңҲең°е°ҪйҮҸеҸ–еҫ—йўҶдё»зҡ„еҗҢж„ҸпјҢд»Ҙз¬ҰеҗҲжі•еҫӢзЁӢеәҸгҖӮдёҠйқўеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯжЎҲдҫӢдёӯпјҢеӨ§еҶңе·Із»Ҹе®Ңе…ЁжҺ§еҲ¶дәҶжқ‘еә„еұҖйқўпјҢеҸҜд»ҘйҮҮз”Ёз§Қз§ҚжүӢж®өеҗ‘йўҶдё»ж–ҪеҺӢпјҢ然иҖҢ他们иҝҳжҳҜеңЁйўҶдё»еҗҢж„ҸеҗҺжүҚиЎҢеҠЁпјҢд»ҘеҸ–еҫ—еңҲең°зҡ„еҗҲжі•жҖ§гҖӮйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜпјҢеӨ§еҶңеңҲең°жҳҜжңҖеқҡе®ҡзҡ„гҖӮеҶңдёҡиө„жң¬дё»д№үжҳҜеҜҢиЈ•дҪғеҶңеҗҜеҠЁзҡ„пјҢвҖңеңҲең°вҖқжҳҜиҝҷз§Қз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„з»“жһңпјҢеӣ жӯӨзҗҶеә”жҲҗдёә他们зҡ„з§ҜжһҒйҖүйЎ№гҖӮд»ҺиҝҷдёӘж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢеӨ§еҶңжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„еҸ‘иө·дәәпјҢж—ўз¬ҰеҗҲеҺҶеҸІйҖ»иҫ‘д№ҹжҳҜеҺҶеҸІдәӢе®һгҖӮеҚЎзҙўжҷ®еә„еӣӯйўҶдё»еҮ з»ҸеҠқеҜјжүҚеҗҢж„ҸеңҲең°пјҢе…¶жҜҚеҜ№дёҖдҪҚең°дә§е§”жүҳдәәиҜҙйҒ“пјҡвҖңе°Ҫз®Ўиҝҷз§Қж”№е–„жҺӘж–ҪдёҚиғҪеёҰжқҘеӨҡеӨ§еҘҪеӨ„пјҢдҪҶз»Ҳ究жҳҜдёҖз§Қж”№е–„гҖӮвҖқжӯӨиҜқйўҮжңүеҮ еҲҶеӢүејәзҡ„е‘ійҒ“пјҢжҳҫ然пјҢеңҲең°жҺЁиҝӣзҡ„еёӮеңәз»ҸжөҺж–№ејҸ并дёҚжҳҜдј з»ҹйўҶдё»жүҖзҶҹжӮүзҡ„пјҢд№ҹдёҚжҳҜ他们жғіиҰҒзҡ„з”ҹжҙ»пјҢ他们已жҳҜй«ҳй«ҳеңЁдёҠзҡ„иҙөж—ҸпјҢе®ҲжҲҗжүҚжҳҜгҖӮеҪ“еёӮеңәз»ҸжөҺеңЁиӢұж је…°еҶңжқ‘жҲҗдёәдёҚеҸҜйҖҶиҪ¬д№ӢеҠҝзҡ„жғ…еҪўдёӢпјҢйўҶдё»дёҚиҝҮжҳҜйҖјдёҠвҖңиҙјиҲ№вҖқпјҢдёҚеҫ—е·ІиҖҢдёәд№ӢпјӣиҖҢеҜҢиЈ•еӨ§еҶңжүҚжҳҜеңҲең°иҝҗеҠЁжңҖеқҡе®ҡзҡ„жҺЁеҠЁиҖ…гҖӮиӢұеӣҪеӯҰиҖ…пјӘВ·жғ зү№е°”д№ҹжҢҒзӣёдјјзңӢжі•гҖӮпј©В·жІғеӢ’ж–ҜеқҰжҢҮеҮәпјҢеңЁйӮЈдёӘж—¶д»ЈжңүдёӨз§Қзұ»еһӢзҡ„еңҲең°пјҢдёәдәҶжңүж•ҲиҖ•дҪңиҖҢеҗҲ并е°Ҹеқ—еңҹең°зҡ„йӮЈз§Қзұ»еһӢзҡ„еңҲең°дёӯпјҢвҖңзәҰжӣјеҶңжү®жј”дәҶдё»и§’вҖқгҖӮе…¶е®һпјҢеӨ§еҶңеІӮжӯўеңЁдёҖз§Қзұ»еһӢзҡ„еңҲең°иҝҮзЁӢдёӯжү®жј”дё»и§’пјҹеңЁдёӨз§Қз»ҸжөҺе’ҢзӨҫдјҡжЁЎејҸи·Ёж—¶д»Јзҡ„дәӨжӣҝдёӯпјҢеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮжү®жј”дё»и§’йЎәзҗҶжҲҗз« гҖӮ

пј”пјҺеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮжҳҜеңҲең°дё»еҠӣ

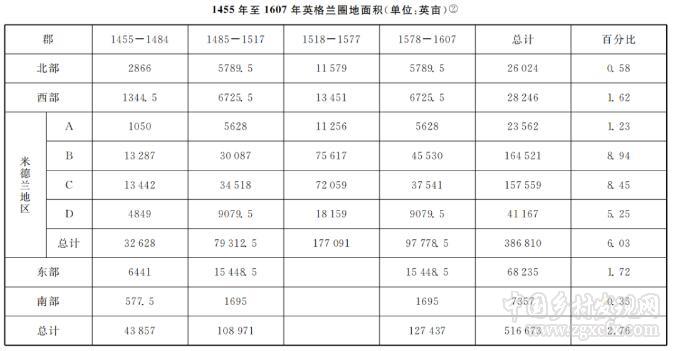

еӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮеңҲең°жүҖеҚ жҜ”дҫӢеҮ дҪ•пјҹеӯҰз•ҢиҷҪ然жҷ®йҒҚи®ӨеҗҢеӨ§еҶңеңҲең°пјҢ然иҖҢ他们зҡ„еңҲең°еҚ еӨҡеӨ§жҜ”дҫӢеҚҙйҡҫд»Ҙеҫ—еҲ°зЎ®еҲҮзҡ„ж•°жҚ®гҖӮзҝ»ејҖе…ідәҺиҝҷдёҖж—¶жңҹзҡ„еҺҶеҸІж–ҮзҢ®пјҢеҶңж°‘еңҲең°зҡ„еҸІж–ҷеҸҜдҝЎжүӢжӢҲжқҘпјҢеҸҜжҳҜжІЎжңүеҸ‘зҺ°жңүиҜҙжңҚеҠӣзҡ„жҷ®йҒҚж•°жҚ®гҖӮпј‘пјҷдё–зәӘжң«еҸ¶й—®дё–зҡ„еҲ©иҫҫе§Ҷзҡ„гҖҠеңҲең°жң«ж—Ҙе®ЎеҲӨгҖӢпјҢж•ҙзҗҶ并еҲҶжһҗдәҶпј‘пј•пј‘пј—е№ҙе’Ңпј‘пј–пјҗпј—е№ҙзҡ„еңҲең°е§”е‘ҳдјҡзҡ„и°ғжҹҘжҠҘе‘ҠпјҢи®Өдёәпј‘пј–дё–зәӘеңҲең°жңүйўҶдё»еңҲең°е’ҢеӨ§еҶңзӯүе…¶д»–йҳ¶еұӮзҡ„еңҲең°пјҢеҸҜжҳҜе®ғз»ҷеҮәзҡ„ж•°жҚ®иҝҮдәҺйӣ¶зўҺпјҢйҡҫд»Ҙеҫ—еҮәдёҖдёӘж•ҙдҪ“жҰӮеҝөгҖӮжҜ”еҰӮеңЁеү‘жЎҘйғЎгҖҒж јжҙӣж–Ҝзү№йғЎзӯүйўҶдё»еңҲең°йқўз§ҜжүҖеҚ жҜ”дҫӢиҫғй«ҳпјҢиҖҢеҸҰеӨ–дёҖдәӣең°еҢәдҪғеҶңеңЁеңҲең°дёӯиө·еҲ°зҡ„дҪңз”ЁиҫғеӨ§гҖӮеҰӮеңЁдјҜе…ӢйғЎпјҢпј‘пј”пјҳпј•иҮіпј‘пј•пј‘пј—е№ҙй—ҙеҶңж°‘жҳҜеңҲең°зҡ„дё»дҪ“пјҢеҢ…жӢ¬иҮӘз”ұең°жҢҒжңүеҶңгҖҒе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңгҖҒеҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңзӯүпјҢиҖҢеә„еӣӯйўҶдё»еңҲең°д»…еҚ иҜҘйғЎеңҲең°жҖ»йқўз§Ҝзҡ„пјҷпјҺпј–пј…гҖӮеҲ©иҫҫе§ҶгҖҠеңҲең°жң«ж—Ҙе®ЎеҲӨгҖӢзҡ„еҸҰдёҖдёӘй—®йўҳжҳҜпјҢе…¶ж•°жҚ®еҲҶжһҗиҢғеӣҙжңүиҫғеӨ§еұҖйҷҗжҖ§пјҢдёҚиғҪиҰҶзӣ–пј‘пј–дё–зәӘеңҲең°зҡ„дё»иҰҒзҡ„ж—¶й—ҙз»ҙеәҰгҖӮ

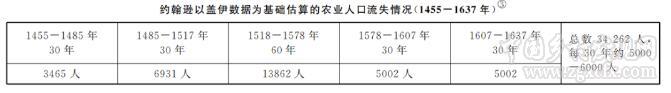

пј¬пјҺпјЎпјҺеё•е…Ӣе…ідәҺпј‘пј”пјҳпј•пјҚпј‘пј–пјҗпј—е№ҙй—ҙиҺұж–Ҝзү№йғЎеҗ„зӨҫдјҡйҳ¶еұӮзҡ„еңҲең°ж•°жҚ®еҖјеҫ—е…іжіЁгҖӮе…¶дёҖпјҢеңЁиө„ж–ҷжқҘжәҗдёҠпјҢд»–еҸӮиҖғдәҶеҪ“е№ҙеңҲең°и°ғжҹҘ委е‘ҳдјҡзҡ„жҠҘе‘ҠдҪҶжҳҜжІЎжңүе®Ңе…Ёдҫқиө–е®ғпјҢеё•е…ӢејҖиҫҹдәҶиҮӘе·ұзҡ„еҸІж–ҷжқҘжәҗпјҢиҖҢдё”д»Һж—¶ж®өдёҠеҹәжң¬иҰҶзӣ–дәҶиҝҷж¬ЎеңҲең°зҡ„ж—¶й—ҙз»ҙеәҰпјҢеҚід»Һпј‘пј”пјҳпј•иҮіпј‘пј–пјҗпј—е№ҙгҖӮе…¶дәҢпјҢеё•е…ӢйҮҮеҸ–дәҶе…ёеһӢеҸ–ж ·зҡ„ж–№жі•пјҢжүҖйҖүиҺұж–Ҝзү№йғЎдҪҚдәҺзұіеҫ·е…°е№іеҺҹдёӯеҚ—йғЁпјҢжҳҜиҝҷж¬ЎеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„йҮҚзӮ№еҢәеҹҹпјҢжңүдёҖе®ҡзҡ„д»ЈиЎЁжҖ§гҖӮд»–е°ҶеңҲең°еҲҶдёәдёӨдёӘйҳ¶ж®өпјҢ第дёҖдёӘйҳ¶ж®өпј‘пј”пјҳпј•иҮіпј‘пј•пј•пјҗе№ҙпјҢжҖ»еңҲең°йқўз§ҜиҫҫеҲ°пј‘пј“пјҳпј‘пј’иӢұдә©пјҢе…¶дёӯжңүеӣҪзҺӢгҖҒдё–дҝ—иҙөж—ҸйўҶдё»еңҲең°пјҢиҝҳжңүж•ҷдјҡйўҶдё»еҚідҝ®йҒ“йҷўеңҲең°пјҢ然иҖҢжІЎжңүдёҖиҲ¬еҶңж°‘зҡ„йӣ¶зўҺеңҲең°зҡ„з»ҹи®ЎпјҢиҝҷжҳҜдёӘз–ҸжјҸпјҢеӨ§жҰӮеҸ—еҲ°иө„ж–ҷжқҘжәҗзҡ„еұҖйҷҗгҖӮд№Ўз»…еңҲең°жүҖеҚ жҜ”йҮҚжңҖй«ҳпјҢиҫҫпј•пјҳпјҺпј”пј…пјҢиҖғиҷ‘з»ҹи®Ўдёӯиә«д»ҪдёҚжҳҺиҖ…жүҖеҚ жҜ”дҫӢзҡ„еӣ зҙ пјҢдёӯзӯүйҳ¶еұӮеңҲең°иҫҫеҲ°пј–пјҗпј…е·ҰеҸіеә”иҜҘжІЎжңүд»Җд№Ҳй—®йўҳгҖӮеҸӮи§ҒдёӢиЎЁпјҡ

еңЁз¬¬дәҢдёӘйҳ¶ж®өеҚіпј‘пј•пј•пј‘иҮіпј‘пј–пјҗпј—е№ҙй—ҙпјҢз»ҹи®Ўдёӯзҡ„зӨҫдјҡиә«д»ҪеўһеҠ дәҶеҶңж°‘пјҲпј°пҪ…пҪҒпҪ“пҪҒпҪҺпҪ”пҪ’пҪҷпјүе’Ңе•ҶдәәпјҢеҺ»жҺүдәҶеӣҪзҺӢе’Ңж•ҷдјҡйўҶдё»еңҲең°гҖӮиҜҘж—¶ж®өеңҲең°еўһеҠ еҶңж°‘е’Ңе•ҶдәәпјҢиЎЁжҳҺеңҲең°еҠӣйҮҸз»„жҲҗзҡ„ж–°еҸҳеҢ–пјӣеҺ»жҺүж•ҷдјҡйўҶдё»д№ҹжҳҜжңүж №жҚ®зҡ„пјҢеӣ дёәиҝҷдёӘйҳ¶ж®өдҝ®йҒ“йҷўиў«ејәд»Өи§Јж•ЈпјҢең°дә§жӮүж•°жӢҚеҚ–гҖӮжӢҚеҚ–еңҹең°еӨ§йғЁеҲҶжөҒе…ҘдәҶзәҰжӣјгҖҒд№Ўз»…жүӢйҮҢпјҢеҗҺиҖ…жңҖжёҙжңӣеҫ—еҲ°еңҹең°дё”иҙӯд№°еҠӣж—әзӣӣпјҢиҖҢйўҶдё»е°Өе…¶ж•ҷдјҡйўҶдё»иҝӣдёҖжӯҘеҸ—еҲ°йҮҚеҲӣгҖӮеӣ жӯӨеңЁиҝҷдёҖж—¶ж®өеӨ§еҶңпјҚд№Ўз»…йҳ¶еұӮеңҲең°жҜ”дҫӢи¶ҠжқҘи¶Ҡй«ҳжҳҜйў„ж–ҷд№Ӣдёӯзҡ„гҖӮдёҚиҝҮзҺӢе®ӨйўҶең°жІЎжңүеңҲең°зҡ„и®°еҪ•дјјдёҚеә”иҜҘпјҢд№ҹи®ёеҪ’зұ»дәҺиҙөж—ҸжҲ–жҳҜеҸ—еҲ°иө„ж–ҷжқҘжәҗзҡ„йҷҗеҲ¶гҖӮдҪңиҖ…жүҝи®Өд»–зҡ„иө„ж–ҷжқҘжәҗеҸ—еҲ°дёҖе®ҡйҷҗеҲ¶пјҢдҫӢеҰӮеҜ№иҺұж–Ҝзү№йғЎжқ‘иҗҪеңҲең°зҡ„з»ҹи®Ўд»–еҸӘиғҪиҰҶзӣ–зҷҫеҲҶд№Ӣе…ӯеҚҒдёғгҖӮж— и®әеҰӮдҪ•пјҢеё•е…ӢеҜ№иҝҷдёҖж—¶ж®өеңҲең°иҖ…зҡ„жҲҗеҲҶиҝҳжҳҜжҸҗдҫӣдәҶзӣёеҜ№е®Ңж•ҙзҡ„ж•°жҚ®пјҡд№Ўз»…еңҲең°еҚ пј—пј’пјҺпј•пј…пјҢеҶҚеҠ дёҠе•Ҷдәәзҡ„пјҢд№Ўжқ‘дёӯй—ҙйҳ¶еұӮеңҲең°иҫҫеҲ°пј—пјҷпј…пјҢеҚ жҚ®з»қеҜ№дјҳеҠҝпјҢдёҺеүҚдёҖйҳ¶ж®өжҜ”иҫғеӨ§зәҰеўһеҠ дәҶпј’пјҗдёӘзҷҫеҲҶзӮ№гҖӮеҶңж°‘еңҲең°иҖ…дёӯиӮҜе®ҡеҢ…еҗ«дёҖйғЁеҲҶеӨ§еҶңпјҢиҝҷйҮҢиҝҳжІЎжңүи®Ўз®—еңЁеҶ…пјҢж— и®әеҰӮдҪ•пјҢиҝҷдёҖйҳ¶еұӮжҲҗдёәеңҲең°дё»еҠӣж„ҲеҸ‘жҳҺжҳҫпјҢжҳҜжІЎжңүз–‘д№үзҡ„гҖӮ

жҲ‘们иҝҳеҸҜд»Ҙеј•иҜҒдёӯйғЁең°еҢәзҷҪйҮ‘жұүйғЎзҡ„зӣёе…іж•°жҚ®пјҢиҝӣдёҖжӯҘиҜҙжҳҺдёӯй—ҙйҳ¶еұӮеңЁеңҲең°дёӯзҡ„дҪңз”ЁгҖӮзҷҪйҮ‘жұүйғЎзӣёи·қиҺұж–Ҝзү№дёҚиҝңпјҢжүҖеңҲеңҹең°еӨ§йғЁеҲҶеҸҳдёәзү§еңәпјҢдёҖиҲ¬иҜҙжқҘйўҶдё»жҺҢжҺ§зҡ„еңҹең°и§„жЁЎиҫғеӨ§пјҢжӣҙе®№жҳ“иҪ¬дёәзү§еңәпјҢиҝҷйҮҢзҡ„еңҲең°иҖ…жҳҜеҗҰеӨҡдёәйўҶдё»е‘ўпјҹпј‘пј•пј‘пј—е№ҙеңҲең°е§”е‘ҳдјҡзҡ„и°ғжҹҘжҠҘе‘ҠжҳҫзӨәпјҢпј‘пј”пјҳпј•иҮіпј‘пј•пј‘пј—е№ҙй—ҙпјҢиҜҘйғЎйўҶдё»еңҲең°зҡ„зЎ®еҚ жҚ®дәҶзӣёеҪ“еӨ§зҡ„жҜ”дҫӢпјҢиҫҫеҲ°еңҲең°жҖ»йқўз§Ҝзҡ„пј”пј•пјҺпј–пј…пјҢ然иҖҢе…¶дҪҷзҡҶдёәеҶңж°‘еӣҙеңҲпјҢеҗҺиҖ…жүҚжҳҜеңҲең°зҡ„дё»дҪ“пјҢеҢ…жӢ¬иҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңгҖҒеҘ‘зәҰз§ҹең°еҶңпјҲеҗ«з§ҹең°еҶңеңәдё»пјүе’Ңе…¬з°ҝжҢҒжңүеҶңпјҢе…¶дёӯиҮӘз”ұжҢҒжңүеҶңеңҲең°жңҖеӨҡпјҢеҚ иҜҘйғЎеңҲең°жҖ»йқўз§Ҝзҡ„пј“пј‘пјҺпјҗпј…гҖӮиҝҷж ·зҡ„еҸІдҫӢиҝҳиғҪеј•иҜҒеҫҲеӨҡпјҢд№ҹдјҡжңүзӣёеҸҚзҡ„дҫӢиҜҒпјҢе…¶зјәйҷ·жҳҜдёҚиғҪиҜҙжҳҺй•ҝж—¶ж®өзҡ„еңҲең°иҝҗеҠЁгҖӮиҖҢеё•е…Ӣж•°жҚ®жҳҜй•ҝж—¶ж®өзҡ„пјҲд»Һпј‘пј”пјҳпј•иҮіпј‘пј–пјҗпј—е№ҙпјүпјҢиҖҢдё”иҺұж–Ҝзү№ең°еӨ„пј‘пј–дё–зәӘеңҲең°иҝҗеҠЁзҡ„йҮҚзӮ№ең°еҢәпјҢи¶ід»Ҙз»ҷдәә们жҸҗдҫӣдёҖдёӘжңүд»·еҖјзҡ„еҸӮиҖғж•°жҚ®пјҢеҶҚеҠ еүҚйқўзҡ„йҳ¶ж®өжҖ§ж•°жҚ®е’ҢдёҖзі»еҲ—зҡ„дёӘжЎҲеҲҶжһҗпјҢеҰӮжһңжҲ‘们иҜҙеңЁж•ҙдёӘ延й•ҝзҡ„пј‘пј–дё–зәӘпјҲж¶өзӣ–пј‘пј•дё–зәӘжҷҡжңҹиҮіпј‘пј—дё–зәӘж—©жңҹпјүпјҢд№Ўз»…е’ҢеӨ§еҶңзӯүеҶңдёҡиө„дә§йҳ¶зә§жҳҜеңҲең°зҡ„дёӯеқҡеҠӣйҮҸпјҢиҝҷдёӘз»“и®әеә”иҜҘжҳҜеҸҜд»ҘжҲҗз«Ӣзҡ„гҖӮ