|

|

马ن¸ٹو³¨ه†Œه…¥ن¼ڑ,结ن؛¤ن¸“ه®¶هگچوµپ,ن؛«هڈ—è´µه®¾ه¾…éپ‡ï¼Œè®©ن؛‹ن¸ڑç”ںو´»هڈŒèµ¢م€‚

و‚¨éœ€è¦پ ç™»ه½• و‰چهڈ¯ن»¥ن¸‹è½½وˆ–وں¥çœ‹ï¼Œو²،وœ‰ه¸گهڈ·ï¼ںç«‹هچ³و³¨ه†Œ

x

èµµو ‘ه‡¯ï¼ˆه›½هٹ،院هڈ‘ه±•ç ”究ن¸ه؟ƒï¼‰ ه†œو‘و”¹é©ن½•ن»¥وˆگهٹں?ه¦ç•Œه¯»و‰¾è§£é‡ٹ,é€ڑه¸¸ç€çœ¼ن؛ژو”¹é©è،Œهٹ¨è€…,هچ³èپڑ焦ن؛ژهڈ‚ن¸ژو”¹é©çڑ„هگ„ç§چو”؟و²»هٹ›é‡ڈم€‚è؟™ç§چهˆ†وگ视角至ه…³é‡چè¦پ,ن½†è؟کن¸چه¤ںم€‚هœ¨è‹¥ه¹²و—¶ن»£ï¼Œو”¹é©è€…ه¸¸وœ‰ï¼Œن½†وک¯و”¹é©وˆگهٹںن¸چه¸¸وœ‰م€‚ه› ن¸؛و”¹é©è؟ک需è¦پ特ه®ڑçڑ„و”؟و²»و،ن»¶ï¼Œو”¹é©هڈ‚ن¸ژ者çڑ„و´»هٹ¨ç¦»ن¸چه¼€è؟™ç§چو”؟و²»و،ن»¶م€‚考ه¯ںه†œو‘و”؟ç–و¼”هڈکè؟‡ç¨‹هڈ¯ن»¥هڈ‘çژ°ï¼Œو”¹é©و‰€ن»¥هڈ‘ç”ں,وک¯ه› ن¸؛ه‡؛çژ°ن؛†ن¸€ç§چه®½و¾çڑ„و”؟و²»ç©؛é—´م€‚è؟™ç§چ考ه¯ںهڈ¯ن»¥ه±•ç¤؛و”¹é©çڑ„و”؟و²»é€»è¾‘م€‚

1م€پن¸ه›½ه†œو‘هڈ‘ه±•70ه¹´ï¼Œéپ“è·¯ه¾ˆن¸چه¹³ه¦ï¼Œوœ‰è¾‰ç…Œو—¶وœںه†œو°‘ه؟ƒوƒ…舒畅,ç”ںن؛§è’¸è’¸و—¥ن¸ٹï¼›ن¹ںوœ‰ه›°éڑ¾و—¶وœں,ç»ڈوµژه‡‹و•ï¼Œç”ڑ至é‡ژوœ‰é¥؟و®چم€‚هژںه› هœ¨ن؛ژو”؟ç–ه®‰وژ’م€‚و‰€è°“و”¹é©ï¼Œه°±وک¯و ¹وœ¬و€§و”؟ç–转هڈکم€‚1980ه¹´ن»£ه†œن¸ڑه®¶ه؛ç»ڈèگ¥هˆ¶ç،®ç«‹ï¼Œه ھ称هˆ’و—¶ن»£çڑ„و”؟ç–转هڈکم€‚ه®¶ه؛ç»ڈèگ¥é‡چو„ن؛†ه†œو‘ç»ڈوµژهˆ¶ه؛¦ï¼Œن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ه†چé€ ن؛†هں؛ه±‚و”؟وƒم€‚هœ¨و¤هں؛ç،€ن¸ٹ,ه…پ许ç§پن؛؛و‹¥وœ‰ه¤§ه‹ç”ںن؛§èµ„و–™م€په…پ许雇ه·¥ç»ڈèگ¥م€په…پ许ه¤–ه‡؛هٹ،ه·¥ç»ڈه•†ï¼Œه¥ ه®ڑن؛†ه¸‚هœ؛ç»ڈوµژهں؛ç،€م€‚ه¦‚وœهژ†و•°ن¸ه…±ه»؛و”؟ن»¥و¥ه†œو‘社ن¼ڑن¹‹هڈکه±€ï¼Œوœ€ه¤§è€…éو¤èژ«ه±م€‚

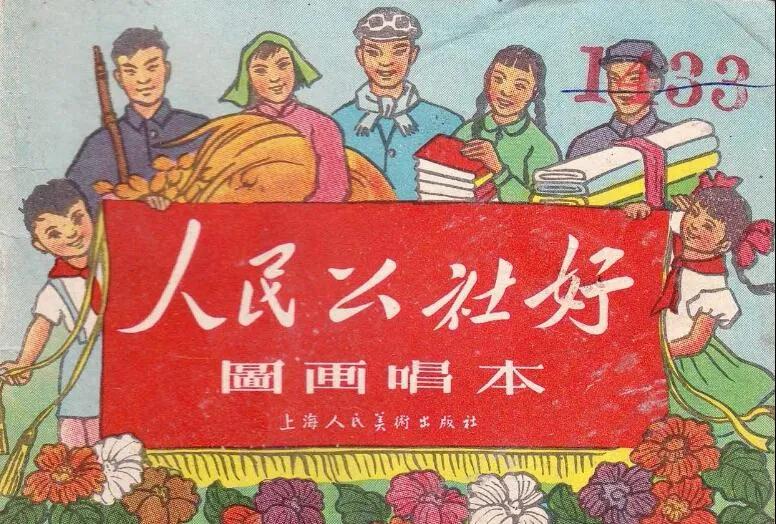

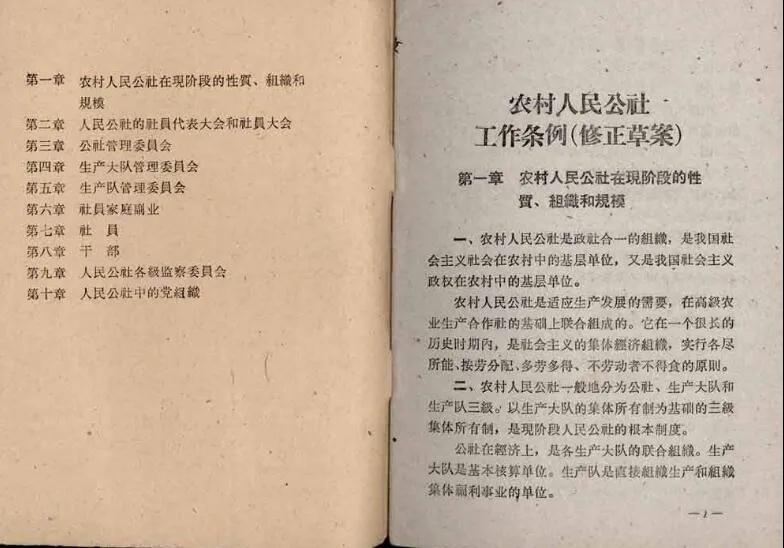

1958ه¹´12وœˆï¼Œن¸ه…±ه…«ه±ٹه…ن¸ه…¨ن¼ڑé€ڑè؟‡م€ٹه…³ن؛ژن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾è‹¥ه¹²é—®é¢کçڑ„ه†³è®®م€‹ï¼ŒوŒ‡ه‡؛ï¼ڑ“و ¹وچ®é©¬ه…‹و€هˆ—ه®پن¸»ن¹‰çڑ„çگ†è®؛ه’Œوˆ‘ه›½ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾çڑ„هˆو¥ç»ڈéھŒï¼Œçژ°هœ¨هڈ¯ن»¥é¢„و–™ï¼ڑن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ه°†هٹ ه؟«وˆ‘ه›½ç¤¾ن¼ڑن¸»ن¹‰ه»؛设çڑ„é€ںه؛¦ï¼Œه¹¶ن¸”ه°†وˆگن¸؛ه®çژ°ن¸‹è؟°ن¸¤ن¸ھè؟‡و¸،çڑ„وœ€ه¥½çڑ„ه½¢ه¼ڈ,هچ³ç¬¬ن¸€ï¼Œوˆگن¸؛وˆ‘ه›½ه†œو‘由集ن½“و‰€وœ‰هˆ¶è؟‡و¸،هˆ°ه…¨و°‘و‰€وœ‰هˆ¶çڑ„وœ€ه¥½çڑ„ه½¢ه¼ڈ;第ن؛Œï¼Œوˆگن¸؛وˆ‘ه›½ç”±ç¤¾ن¼ڑن¸»ن¹‰ç¤¾ن¼ڑè؟‡و¸،هˆ°ه…±ن؛§ن¸»ن¹‰ç¤¾ن¼ڑçڑ„وœ€ه¥½çڑ„ه½¢ه¼ڈâ€م€‚و–‡ن»¶è؟ک说,“çژ°هœ¨ن¹ںهڈ¯ن»¥é¢„و–™ï¼Œهœ¨ه°†و¥çڑ„ه…±ن؛§ن¸»ن¹‰ç¤¾ن¼ڑ,ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ه°†ن»چ然وک¯ç¤¾ن¼ڑ结و„çڑ„هں؛ه±‚هچ•ن½چم€‚â€(ن¸ه…±ن¸ه¤®ه…ڑو ،ه‡؛版社1981ه¹´10وœˆه‡؛版,ه›½ه®¶ه†œن¸ڑه§”ه‘کن¼ڑهٹه…¬هژ…ç¼–?ه†œن¸ڑ集ن½“هŒ–é‡چè¦پو–‡ن»¶و±‡ç¼–?ن¸‹ه†Œç¬¬112é،µ)م€‚

ه…³ن؛ژن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾هˆ¶ه؛¦çڑ„و„و€ï¼Œن¹ںوک¯ه…³ن؛ژن¸ه›½ç¤¾ن¼ڑهڈ‘ه±•çڑ„ه®ڈن¼ںو„وƒ³ï¼Œوœںé—´é«که±‚ç»ڈهژ†ن؛†è‹¥ه¹²و¬،ن¼ڑ议讨è®؛,调集ن؛†é‚£ن¸ھو—¶ن»£وœ€و‡‚马هˆ—çڑ„و”؟و²»ه®¶ه’Œçگ†è®؛ه®¶ï¼Œه ھ称هژ†هڈ²هڈ‘ه±•éپ“è·¯çڑ„ه¤§è®¾è®،م€‚ن½†وک¯ï¼Œن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾è¢«ه†œو°‘و— وƒ…هœ°وٹ›ه¼ƒï¼Œن¸چن»…و²،وœ‰وˆگن¸؛é€ڑهگ‘ه…±ن؛§ن¸»ن¹‰ç¤¾ن¼ڑçڑ„“金و،¥â€ï¼Œهڈچ而وˆگن¸؛ن¸€و®µه……و»،痛苦记ه؟†çڑ„هژ†هڈ²ه¼¯è·¯م€‚هڈ¯ن»¥è¯´ï¼Œه®¶ه؛ç»ڈèگ¥و‘§و¯پن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ï¼Œن¹ںو‘§و¯پن؛†ن¸€و•´ه¥—é©ه‘½ه»؛设çڑ„çگ†è®؛逻辑,و ‡ه؟—ç€ن¸€ن»£ن؛؛و”؟و²»çگ†وƒ³ç ´çپم€‚

ه†œو‘ه®¶ه؛ç»ڈèگ¥هˆ¶ه»؛立,وک¯ç®€هچ•çڑ„ç”ںن؛§ç»„织و–¹ه¼ڈهڈکهŒ–,ن¹ںوک¯و·±هˆ»ه¹؟و³›çڑ„社ن¼ڑو”؟و²»è½¬وٹک,è؟کوک¯و—§و„ڈ识ه½¢و€پç ´ن؛§م€‚و”¹é©ن¹‹éڑ¾ï¼Œو¤چو ¹ن؛ژو¤م€‚ه®¶ه؛ç»ڈèگ¥هˆ¶ن¸چن»…ه¥ ه®ڑن؛†و–°çڑ„ه†œو‘ç»ڈوµژهˆ¶ه؛¦ه’Œو”؟وƒو ¼ه±€ï¼Œè€Œن¸”超è¶ٹه†œو‘,و’•è£‚ن؛†و—§çڑ„هںژن¹،ه…³ç³»ï¼Œوژ¨è؟›ن؛†هںژه¸‚و”¹é©م€‚ه…«هچپه¹´ن»£ن»¥é™چ,و”¹é©è™½ن¸چن¹ڈه»؛و ‘,ن½†éڑ¾ن»¥ç›¸وڈگه¹¶è®؛م€‚و”¹é©ç»ڈéھŒوک¾ç¤؛,ن؛؛çڑ„çگ†و€§وœ‰é™گ,و— و³•ن¾é وںگç§چو€وƒ³çگ†è®؛هژ»è®¾è®،社ن¼ڑهڈ‘ه±•هڈٹهˆ¶ه؛¦ï¼Œè€Œè¦په°ٹé‡چن؛؛و°‘çڑ„هˆ›é€ ه’Œé€‰و‹©م€‚

هڈکé©ن¸؛ن»€ن¹ˆهڈ‘ç”ںهœ¨ه…«هچپه¹´ن»£ï¼ںè؟½و؛¯هژ†هڈ²ن¼ڑهڈ‘çژ°ï¼Œهœ¨ه…هچپن¸ƒهچپه¹´ن»£ï¼Œç”ڑ至و›´و—©çڑ„ن؛”هچپه¹´ن»£هگژوœں,ن¸€ن؛›è¯•ه›¾çھپç ´ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ن½“هˆ¶çڑ„ه†²هٹ¨ه°±ن¸چو–ه‡؛çژ°ï¼Œوœ‰çڑ„ç”ڑ至ن¸€ه؛¦ç›¸ه½“ه¼؛هٹ²ï¼Œن½†éƒ½ه½’ن؛ژه¤±è´¥م€‚ن½œن¸؛é‡چè¦پé«که±‚و™؛ه›ٹ,وœو¶¦ç”ںن¸»وŒپن؛†ه…«هچپه¹´ن»£ه†œو‘و”؟ç–ç ”ç©¶ï¼Œو›¾ه¤ڑو¬،说ï¼ڑè؟™هœ؛و”¹é©وک¯â€œو— ه؟ƒن¹‹ن½œâ€ï¼Œوک¯â€œوœ‰ه؟ƒو ½èٹ±èٹ±ن¸چه¼€ï¼Œو— ه؟ƒوڈ’وں³وں³وˆگèچ«â€م€‚وœ¬و¥ï¼Œن¸ه¤®é«که±‚çڑ„و”؟ç–设è®،,وک¯هœ¨ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ن½“هˆ¶و،†و¶ه†…适ه½“و”¾ه®½و”؟ç–,ن½†وک¯وœھو–™وƒ³هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·و¨ھç©؛ه‡؛ن¸–,ن»ژو ¹وœ¬ن¸ٹه½»ه؛•وژ¨ç؟»ن؛†ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾م€‚هژ†هڈ²ن¸ٹçڑ„ه¤§هڈکه±€م€‚ه°†è؟‘ه››هچپه¹´è؟‡هژ»ï¼Œن¸ه›½ه†œو‘社ن¼ڑن¾ç„¶è؟گè،Œهœ¨è؟™هœ؛و¼”هڈک而ه½¢وˆگçڑ„هں؛وœ¬و²»çگ†و ¼ه±€ن¹‹ه†…م€‚ه…³ن؛ژè؟™هœ؛هڈکé©çڑ„هڈ‘ç”ںè؟‡ç¨‹ï¼Œè™½ç„¶ه·²ç»ڈوœ‰è‹¥ه¹²ه›ه؟†ه’Œç ”究,ن½†وک¯ï¼Œè؟½ç©¶و”؟ç–و¼”هڈکçڑ„و”؟و²»è؟‡ç¨‹ï¼Œوژ¢ç©¶و”¹é©هڈ‘ç”ںçڑ„و”؟و²»é€»è¾‘,ه¦ç•Œçڑ„هٹھهٹ›ن»چ然ن¸چه¤ںم€‚

2م€پé€ڑه¸¸ï¼Œن؛؛ن»¬ن¸»è¦پن»ژو”¹é©هڈ‚ن¸ژ者角ه؛¦è§£é‡ٹو”¹é©هڈ‘ç”ںم€‚

(ن¸€)ه…³ن؛ژن¸ه¤®é¢†ه¯¼

è؟™ç§چ解é‡ٹه¼؛è°ƒن¸ه¤®é«که±‚çڑ„هڈ·هڈ¬وŒ‡ه¯¼ه’Œو”؟ç–ه®‰وژ’,ç”ڑ至认ن¸؛وک¯ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ه±‚çڑ„و”؟ç–设è®،م€‚è°¢و·‘ن¸½çڑ„ç ”ç©¶(1990)م€په‚…é«کن¹‰çڑ„ç ”ç©¶(2010)ç‰éƒ½وœ‰ه¾ˆه¤ڑهˆ†وگم€‚و´ھو؛گè؟œ( Yuen Yuen Ang )هœ¨و–°ن½œâ€œن¸ه›½ه¦‚ن½•è·³ه‡؛è´« ه›° é™· éک±â€( How China escaped the trap,2016)ن¸,هˆ™و€»ç»“ن¸؛“ن¸ه¤®ه¼•ه¯¼هˆ›هڈکم€‚â€

ن»ژه…«هچپه¹´ن»£ه†œو‘و”¹é©è؟›ç¨‹و¥çœ‹,و²،وœ‰ه“ھو،é‡چه¤§و”؟ç–هˆ›و–°وک¯و¥è‡ھé«که±‚设è®،م€‚ه†œو‘و”¹é©ه¼€ه§‹و—¶ï¼Œهچپن¸€ه±ٹن¸‰ن¸ه…¨ن¼ڑè؟کو²،وœ‰هڈ¬ه¼€م€‚و›´é‡چè¦پçڑ„وک¯,è؟™و¬،ن¼ڑè®®و–‡ن»¶وکژç،®è§„ه®ڑ“ن¸چ许هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·â€,ن¾ç„¶è®¤ن¸؛ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾هˆ¶ه؛¦é€‚هگˆن¸ه›½çڑ„ç”ںن؛§هٹ›و°´ه¹³,é«که؛¦ه¼؛è°ƒè¦په·©ه›؛ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾هˆ¶ه؛¦م€‚هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·ه¤§è§„و¨،ه‡؛çژ°ن»¥هگژ,ç›´هˆ°1980 ه¹´ç§‹ه¤©,ن¸ه¤®و–‡ن»¶è؟ک规ه®ڑهڈھوœ‰â€œن¸‰é â€(هچ³â€œهگƒç²®é è؟”销م€پç”ںو´»é و•‘وµژم€پç”ںن؛§é è´·و¬¾â€)çڑ„è´«ه›°هœ°هŒ؛هڈ¯ن»¥وگهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,ن¸€èˆ¬هœ°هŒ؛ن¸چè¦پوگم€‚ه…پ许“ن¸‰é â€هœ°هŒ؛هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,ن¹ںéوœ‰و„ڈن؛ژه…ˆâ€œè¯•éھŒâ€è€Œهگژوژ¨ه¹؟,而وک¯ه‡ڈè½»ن¸ه¤®è´¢و”؟è´ںو‹…çڑ„وƒه®œن¹‹è®،,设وƒ³ن¸‰ن؛”ه¹´ن¹‹هگژه†چه›هˆ°ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾é›†ن½“ç»ڈèگ¥م€‚ç›´هˆ°1981ه¹´3وœˆ,ه…³ن؛ژن¸€èˆ¬هœ°هŒ؛ن¸چè¦پوگهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·ن»چ然وک¯ن¸ه¤®و”؟ç–çڑ„هں؛وœ¬هژںهˆ™م€‚هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·هٹ؟ن¸چهڈ¯وŒ،,çھپç ´ن؛†â€œن¸‰é â€é™گهˆ¶ï¼Œن½؟ه¾—و—¢ه®ڑو”؟ç–هژںهگچهکه®ن؛،,ن¸ه¤®و‰چهœ¨1982 ه¹´ن¸€هڈ·و–‡ن»¶ه®£ه¸ƒç”±ه†œو°‘è‡ھن¸»é€‰و‹©م€‚1983 ه¹´1هڈ·و–‡ن»¶,هˆ™ن»ژçگ†è®؛ن¸ٹè؟½è®¤ه¹¶وڈگهچ‡ن¸؛“ن¸ه›½ه†œو°‘çڑ„ن¼ںه¤§هˆ›é€ â€é©¬ه…‹و€ن¸»ن¹‰هگˆن½œهŒ–çگ†è®؛هœ¨ن¸ه›½çڑ„و–°هڈ‘ه±•â€م€‚ه…³ن؛ژ雇ه·¥çڑ„و”؟ç–ن¹ںوک¯è؟™و ·م€‚وœ€هˆï¼Œéƒ¨هˆ†ن¸ه¤®é¢†ه¯¼è®¤ن¸؛“雇ه·¥â€ه±ن؛ژه‰¥ه‰ٹ,ن¸چ符هگˆç¤¾ن¼ڑن¸»ن¹‰هˆ¶ه؛¦,è¦پو±‚ç؛ و£,وœ‰ç ”究ن؛؛ه‘کن»ژ马ه…‹و€م€ٹ资وœ¬è®؛م€‹ن¸و‰¾ه‡؛و›¾وœ‰â€œه››ن¸ھه¸®ه·¥,ن¸‰ن¸ھه¦ه¾’â€ن¸چوک¯ه‰¥ه‰ٹçڑ„说و³•,ن¸ه¤®و–‡ن»¶éپ‚规ه®ڑ雇ه·¥â€œن¸چ能超è؟‡ن¸ƒن¸ھن؛؛â€م€‚هگژو¥è؟™ن¸ھé™گه®ڑ被çھپç ´,é«که±‚و›¾ç»ڈن¸€ه؛¦è¯•ه›¾ه†چهٹ و–°é™گه®ڑ,ن½†وک¯ه¤§هٹ؟و‰€è¶‹,و— و³•ç؛¦وں,و”؟ç–é™گهˆ¶ن¸چن؛†ن؛†ن¹‹م€‚هœ¨و”¹é©è؟‡ç¨‹ن¸,é¢ه¯¹هں؛ه±‚çڑ„هˆ›و–°çھپç ´,ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ه±‚çڑ„و”؟ç–ه€¾هگ‘ن¹ںوک¯هˆ†هŒ–çڑ„,ه°±و”¯وŒپ者而言ن¹ںوœ‰ه؟«و…¢ن¹‹هˆ«,هگژو¥هˆ™è§£é‡ٹن¸؛“认识需è¦پè؟‡ç¨‹â€م€‚هڑوŒپهڈچه¯¹هˆ°ه؛•è€…,ن¹ںن¸چن¹ڈه…¶ن؛؛م€‚

ه¾·ه›½ه¦è€…éں©هچڑه¤©هœ¨م€ٹç؛¢ه¤©é¹…——“ن¸ه›½éه¸¸è§„ه†³ç–è؟‡ç¨‹â€?(Red Swan,Sebastian Heilmann,2018)ن¸ï¼Œوٹٹن¸ه›½و”¹é©ه†³ç–特点و¦‚و‹¬ن¸؛“هˆ†ç؛§هˆ¶è¯•éھŒâ€ï¼Œهچ³â€œن¸ه¤®ç،®ه®ڑو”؟ç–ç›®و ‡ï¼Œو”؟ç–ه®و–½çڑ„ه·¥ه…·هچ´وک¯ç”±هœ°و–¹è‡ھه·±و‘¸ç´¢ه’Œه°è¯•ï¼Œوœ€هگژو‰چهœ¨ه…¨ه›½èŒƒه›´ه†…وژ¨ه¹؟â€م€‚ن½†وک¯ï¼Œن»ژه†œو‘و”¹é©è؟›ç¨‹و¥çœ‹ï¼Œو”¹é©çڑ„ه…³é”®و€§çھپç ´ه¹¶éه¦‚و¤ï¼Œن¸ه¤®é«که±‚ه¹¶ن¸چهکهœ¨و‰€è°““هˆ†ç؛§هˆ¶è¯•éھŒâ€çڑ„و”؟ç–设è®،م€‚ه¦‚وœè¯´هکهœ¨وںگç§چ“هˆ†ç؛§هˆ¶è¯•éھŒâ€ï¼Œن¹ںوک¯هœ¨و”¹é©èژ·ه¾—و ¹وœ¬و€§çھپç ´ن¹‹هگژم€‚

وœ‰ن¸€ç§چ说و³•è®¤ن¸؛,ه…«هچپه¹´ن»£و‰€ن»¥èƒ½هˆ¶ه®ڑه‡؛ه¥½و”؟ç–,وک¯ه› ن¸؛领ه¯¼é‡چ视ه†œو‘ه†œن¸ڑ,و·±ه…¥هں؛ه±‚è°ƒç ”م€‚è؟™ن¸ھ说و³•هگ¬èµ·و¥ه¾ˆوœ‰éپ“çگ†ï¼Œن½†وک¯ï¼Œه¦‚وœèپ”ç³»هژ†هڈ²و¥هˆ†وگ,ه…¶ه®ن¹ںن¸چه°½ç„¶م€‚و¯›و³½ن¸œوœ¬ن؛؛و—©ه¹´èµ·ه®¶ن؛ژه†œو‘è°ƒç ”ï¼Œه¼€è¾ںن؛†ه…ڑçڑ„ه†œو‘è°ƒوں¥ن¼ ç»ں,ه»؛ه›½هگژ,ç»ڈه¸¸ه®‰وژ’و´¾è؛«è¾¹ه·¥ن½œن؛؛ه‘کهˆ°ه†œو‘هژ»ï¼Œç»•è؟‡ن½“هˆ¶و€§ç¨‹ه؛ڈç›´وژ¥ن؛†è§£وƒ…ه†µم€‚1955ه¹´ن¸‹هچٹه¹´ï¼Œن¸؛وژ¨è؟›ه†œن¸ڑهگˆن½œهŒ–,و¯›و³½ن¸œن؛²è‡ھé€‰ç¼–è°ƒç ”وٹ¥ه‘ٹ176篇,وˆگ?ن¸ه›½ه†œو‘çڑ„社ن¼ڑن¸»ن¹‰é«کو½®?ن¸€ن¹¦ï¼Œه¹¶ه†™â€œç¼–者وŒ‰â€104篇ه’Œه…¨ن¹¦ه؛ڈ言;1958ه¹´وژ¨è؟›ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾هŒ–,ه¤ڑو¬،هˆ°ه†œو‘考ه¯ںهپڑه‡؛部署;1961ه¹´ن؛²è‡ھهڈ¬é›†ه¤ڑو¬،ه؛§è°ˆن¼ڑ,ن¸»وŒپ讨è®؛ن؟®è®¢?ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾و،ن¾‹?(é€ڑه¸¸ç§°ن¸؛“60و،â€),ç،®ç«‹ن؛†ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾ن½“هˆ¶م€‚و¯›و³½ن¸œوœ¬ن؛؛è؟کç»ڈه¸¸ç›´وژ¥و‰¾هں؛ه±‚ه®که‘کو·±è°ˆï¼Œه¦‚ç؛ھç™»ه¥ژهœ¨و²³هچ—و‹…ن»»هœ°ه§”ن¹¦è®°و—¶و›¾هچپه¤ڑو¬،被و¯›و³½ن¸œهڈ¬è§پ,و¯ڈو¬،è°ˆه››ن؛”ن¸ھه°ڈو—¶م€‚ن»ژه…¶ن»–领ه¯¼ن؛؛و¥çœ‹ï¼Œن¸چè®؛ن؛”هچپه¹´ن»£ï¼Œè؟کوک¯ه…هچپه¹´ن»£ï¼Œه‰¯و€»çگ†è°éœ‡و—م€پé‚“هگوپ¢ç‰ن؛؛,ه†œن¸ڑç³»ç»ںçڑ„部é•؟ن»¬ï¼Œéƒ½و›¾è؟›و‘蹲点,é€ڑه¸¸ن¸€و¬،é•؟è¾¾ن¸€ن¸ھوœˆï¼Œè€Œن¸”ه¤ڑو•°وƒ…ه†µç”¨هŒ–هگچم€‚1961ه¹´هˆکه°‘ه¥‡وœ¬ن؛؛و›¾ه›هˆ°ه®¶ن¹،é©»و‘ن¸€ن¸ھوœˆï¼Œ1963ه¹´è®©ه¤«ن؛؛çژ‹ه…‰ç¾ژن½ڈهœ¨ه†œو‘وگه››و¸…م€‚1970ه¹´هˆï¼Œهˆ†ç®،ه†œن¸ڑه‰¯و€»çگ†م€په†œن¸ڑ部é•؟都و›¾هœ¨ه±±è¥؟وک”éک³هژ؟م€په¤§ه¯¨و‘蹲点م€‚陈و°¸è´µوœ¬è؛«ه°±وک¯ه†œو°‘,و‹…ن»»ه‰¯و€»çگ†هگژن¹ںç»ڈه¸¸è·‘ه†œو‘م€‚陈و°¸è´µوڈگه‡؛هژ؟ç؛§ه¹²éƒ¨و¯ڈه¹´هڈ‚هٹ ç”ںن؛§هٹ³هٹ¨ن¸€ç™¾ه¤©ï¼Œه…¬ç¤¾ه¹²éƒ¨ن؛Œç™¾ه¤©ï¼Œه¤§éکںه¹²éƒ¨ن¸‰ç™¾ه¤©ï¼Œوˆگن¸؛ن¸ه¤®ه¯¹هں؛ه±‚ه®که‘کçڑ„ç،¬و€§è¦پو±‚م€‚ن½†وک¯ï¼Œه‡،و¤ç§چ“و·±ه…¥ه†œو‘â€ن¸¾وژھ,وœھ能ن؟è¯پو”؟ç–符هگˆه®é™…,相هڈچ,è¶ٹوک¯â€œو·±ه…¥ه†œو‘â€ï¼Œو”؟ç–è¶ٹوک¯è„±ç¦»ه†œو°‘,ç”ڑ至走هگ‘ه†œو°‘ه¯¹ç«‹é¢م€‚

و€»ن½“و¥çœ‹ï¼Œه»؛ه›½هˆهˆ°و”¹é©ه‰چ,ن¸چ能说ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ن¸چو·±ه…¥ه†œو‘,ن¸€و®µو—¶é—´ه†…ن¸ه¤®è؟کè¦پو±‚ه®که‘کن¸ژه†œو°‘“ن¸‰هگŒâ€(هگŒهگƒم€پهگŒن½ڈم€پهگŒهٹ³هٹ¨)م€‚هڈ¯ن»¥è¯´ï¼Œè؟™ç§چ“و·±ه…¥â€ç¨‹ه؛¦ن¸؛و”¹é©و—¶وœںن¸چ能و¯”و‹ں,و”¹é©و—¶وœںçڑ„领ه¯¼ن؛؛ن¹ںو²،وœ‰è¾¾هˆ°è؟™ç§چ“و·±ه…¥â€م€‚ن¸‡é‡Œهœ¨ه®‰ه¾½ï¼Œç»ڈه¸¸هڈھه¸¦ç§کن¹¦è؟›و‘èµ°è®؟,ن½†ن»ژوœھé©»و‘م€‚هڈ¯è§پ,ن»ژ领ه¯¼و–¹و³•ن¸ٹو¥è§£é‡ٹو”¹é©هڈ‘ç”ںن¹ںوœ‰è¯¸ه¤ڑه‹‰ه¼؛م€‚

(ن؛Œ)ه…³ن؛ژه†œو°‘

“هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·â€وک¯ه†œو°‘çڑ„هڈ‘وکژهˆ›é€ ,ن¹ںوک¯ه†œو°‘وژ¨هٹ¨ن؛†و–°هˆ¶ه؛¦ç،®ç«‹ï¼Œو‰€ن»¥ï¼Œه°†و”¹é©وˆگهٹںه½’结ن¸؛ه†œو°‘,و ¹وœ¬éپ“çگ†.ن¸ٹوک¯ه¯¹çڑ„م€‚ن½†وک¯,ه¦‚وœه±•ه¼€é«که±‚و”؟ç–è؟‡ç¨‹,وژ¢ç©¶و”؟ç–è؟‡ç¨‹çڑ„و”؟و²»é€»è¾‘,هˆ™ن¸چ能用ه†œو°‘ه†³ه®ڑè®؛و¥ه½’结م€‚

ç ”ç©¶ç•Œوœ‰éƒ¨هˆ†ه¦è€…ن»ژه†œو°‘角ه؛¦و¥è§£é‡ٹو”¹é©,ه¦‚ç¾ژه›½ه¦è€…وں¯é‡Œو²³وœ‰م€ٹن¸ه›½ه†œو°‘çڑ„وƒهٹ›م€‹( Peasant Power in China, Kelliher, 1992),ه‘¨و™“م€ٹه†œو°‘و€ژو ·و”¹هڈکن¸ه›½م€‹( How the Farmers Changed China ower of the People, Kate Zhou, 1999) ,都ه¼؛è°ƒه†œو°‘ن½œن¸؛و”؟و²»هٹ›é‡ڈهœ¨و”؟ç–هچڑه¼ˆè؟‡ç¨‹ن¸çڑ„ه…³é”®و€§è§’色م€‚ه¦‚وœè®²هژ†هڈ²هڈ‘ه±•çڑ„ه¤§éپ“çگ†,è؟™ه½“然و²،وœ‰é—®é¢ک,ن¸ه¤®و–‡ن»¶ن¹ںé«که؛¦è‚¯ه®ڑه†œو°‘çڑ„ن½œç”¨م€‚ç،®ه®هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·وک¯ه†œو°‘هڈ‘وکژ,ن¹ںوک¯ه†œو°‘ن»ژو ¹وœ¬ن¸ٹوژ¨هٹ¨م€‚ن½†وک¯,é—®é¢که¹¶ن¸چè؟™و ·ç®€هچ•م€‚ ower of the People, Kate Zhou, 1999) ,都ه¼؛è°ƒه†œو°‘ن½œن¸؛و”؟و²»هٹ›é‡ڈهœ¨و”؟ç–هچڑه¼ˆè؟‡ç¨‹ن¸çڑ„ه…³é”®و€§è§’色م€‚ه¦‚وœè®²هژ†هڈ²هڈ‘ه±•çڑ„ه¤§éپ“çگ†,è؟™ه½“然و²،وœ‰é—®é¢ک,ن¸ه¤®و–‡ن»¶ن¹ںé«که؛¦è‚¯ه®ڑه†œو°‘çڑ„ن½œç”¨م€‚ç،®ه®هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·وک¯ه†œو°‘هڈ‘وکژ,ن¹ںوک¯ه†œو°‘ن»ژو ¹وœ¬ن¸ٹوژ¨هٹ¨م€‚ن½†وک¯,é—®é¢که¹¶ن¸چè؟™و ·ç®€هچ•م€‚

هژ†هڈ²هœ°çœ‹,هڑوŒپه†œن¸ڑوگه®¶ه؛ç»ڈèگ¥,è؟›è€Œوگè‡ھç”±ه¸‚هœ؛,وک¯ه†œن¸ڑ集ن½“هŒ–ن»¥و¥ه†œو°‘وŒپç»çڑ„è¦پو±‚,而ن¸”ن¸چو–وœ‰و‰€çھپç ´م€‚1957 ه¹´è؟›ه…¥é«کç؛§ç¤¾ن¸چن¹…,ه°±وœ‰ن¸€ن؛›هœ°و–¹ه†œو°‘وگن؛†هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·م€‚1958 ه¹´ن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾م€په¤§è·ƒè؟›ه¯¼è‡´ه¤§é¥¥èچ’,1961ه¹´هگژه®‰ه¾½ه‡؛çژ°ه¤§é¢ç§¯هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·م€‚集ن½“هŒ–و—¶وœںé•؟è¾¾ن؛Œهچپه¹´,ه†œو°‘è¦پو±‚ه®¶ه؛ç»ڈèگ¥çڑ„è¦پو±‚وŒپç»çڑ„هکهœ¨,ن½†وک¯,ن¸؛ن»€ن¹ˆه†œو°‘è؟‡هژ»و²،وœ‰وˆگهٹں,而هœ¨ه…«هچپه¹´ن»£ن¹‹هˆوˆگهٹںن؛†?è؟™ه…¶ن¸ن¸€ه®ڑوœ‰هڈ¦ه¤–çڑ„ه› ç´ هœ¨ه…¶ن½œç”¨,هچ³ç‰¹ه®ڑçڑ„و”؟و²»هژ†هڈ²و،ن»¶م€‚ن¹ںه°±وک¯è¯´,ن»…ن»…é”په®ڑهœ¨ه†œو°‘è؛«ن¸ٹو‰¾هژںه› وک¯è§£é‡ٹن¸چن؛†و”¹é©ن½•ن»¥هڈ‘ç”ںم€‚

é—®é¢کè؟کهœ¨ن؛ژ,ه†œو°‘虽然وک¯و ¹وœ¬و€§م€پهں؛ç،€و€§çڑ„و”¹é©وژ¨هٹ¨هٹ›,ن½†هœ¨ç‰¹ه®ڑçڑ„و”؟و²»è؟‡ç¨‹ن¸,ه†œو°‘ن»ژو¥ن¸چوک¯ه…·وœ‰و”؟و²»èƒ½هٹ¨و€§çڑ„هٹ›é‡ڈم€‚هœ¨و”؟ç–هˆ¶ه®ڑçڑ„و”؟و²»و€§ç¨‹ه؛ڈن¸,ه†œو°‘ن»ژو¥و²،وœ‰ç‹¬ç«‹çڑ„ن½چ置,و— و³•è‡ھه·±è،¨è¾¾و”؟ç–ç«‹هœ؛م€‚وˆ–者说,هœ¨ç‰¹ه®ڑçڑ„و”؟ç–هˆ¶ه®ڑè؟‡ç¨‹ن¸,ه†œو°‘é€ڑه¸¸وک¯ç¼؛ه¸è€…,ه¹¶و²،وœ‰çœںهˆ‡ه®هœ¨هœ°هڈ‚ن¸ژو”؟ç–ه†³ه®ڑçڑ„و”؟و²»هچڑه¼ˆè؟‡ç¨‹م€‚هœ¨و”؟و²»é«که±‚,ه¾€ه¾€ن¸چهگŒو”؟ç–ن¸»ه¼ 者都ه£°ç§°ن»£è،¨ه†œو°‘م€‚考ه¯ںه…·ن½“و”؟ç–è؟‡ç¨‹,ه†œو°‘هژںوœ¬ن¸چوک¯و”؟و²»èˆهڈ°ن¸ٹçœںو£è§’色م€‚ن»–ن»¬ه¯¹ن؛ژو”؟ç–è؟‡ç¨‹çڑ„ه½±ه“چ,ن¸چوک¯ç›´وژ¥ه®çژ°ï¼Œè€Œوک¯é€ڑè؟‡و”؟و²»ن؛؛物ه®çژ°م€‚

(ن¸‰)ه…³ن؛ژهœ°و–¹é¢†ه¯¼

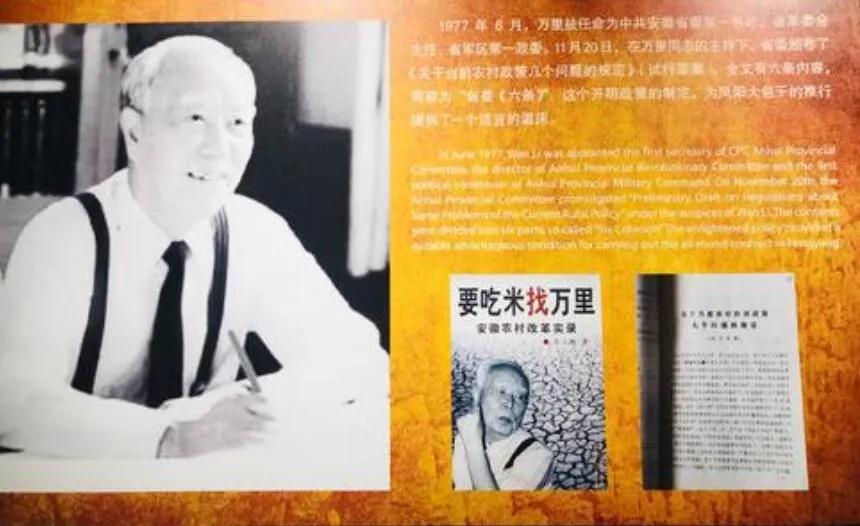

هں؛ن؛ژو”؟و²»ن½“هˆ¶ï¼Œçœپه§”ن¹¦è®°ه¯¹ن؛ژن¸€çœپ,هœ°ه§”ن¹¦è®°ه¯¹ن؛ژن¸€هœ°,هژ؟ه§”ن¹¦è®°ه¯¹ن؛ژن¸€هژ؟,ه¾€ه¾€وک¯و”؟ç–هˆ¶ه®ڑçڑ„و ¸ه؟ƒè§’色م€‚è؟½و؛¯و”¹é©çھپè؟›è؟‡ç¨‹,ن¸چ能ه؟½ç•¥è؟™ن؛›هœ°و–¹ن¸»و”؟ه®که‘کçڑ„é„هٹ›م€په‹‡و°”,ه¦‚و°‘è°ڑو‰€è¯´â€œè¦پهگƒç±³و‰¾ن¸‡é‡Œâ€,足è§پن¸‡é‡Œه¯¹ن؛ژه®‰ه¾½ه†œو‘و”¹é©çڑ„é‡چè¦پم€‚هœ°هŒ؛م€پهژ؟ه’Œه…¬ç¤¾ن¸€ç؛§éƒ½ن؛§ç”ںè؟‡ن¸€ن؛›ه‹‡ن؛ژو”¹é©هˆ›و–°è€…م€‚ن½†وک¯ï¼Œه¦‚وœو”¾هœ¨و›´ه¤§هژ†هڈ²èƒŒو™¯ن¸‹و¥çگ†è§£هœ°و–¹ه®که‘کن½œç”¨,هˆ™وƒ…ه†µه¹¶ن¸چè؟™و ·ç®€هچ•م€‚

وµ·ه¤–وœ‰ه¦è€…ه¾ˆو—©ه°±çœ‹هˆ°ن؛†هœ°و–¹ه®که‘کçڑ„独特ن½œç”¨,ه¹¶ن»ژوژ¨è؟›ه®¶ه؛و‰؟هŒ…و”؟ç–è؟›ç¨‹çڑ„ه®که‘کو€په؛¦ن¸چهگŒو¥è§£é‡ٹو”¹é©çڑ„هœ°و–¹ه·®ه¼‚م€‚ه¦‚وک¥çڑ„م€ٹوژ§هˆ¶ن¸ژè‡ھن¸»:هگژو¯›و—¶ن»£é集ن½“هŒ–çڑ„领ه¯¼ه’Œو‰§è،Œم€‹(Central Control and Local Discretion in China: Leadership and Implementation During Postن¸€Mao Decollectivization,Chung,2000)م€‚è؟™éƒ¨è‘—ن½œن¸»è¦پهˆ†وگه®‰ه¾½م€په±±ن¸œه’Œé»‘é¾™و±ںن¸‰çœپن¸»è¦پ领ه¯¼çڑ„ن¸چهگŒو”؟ç–ن¸»ه¼ ,ه¦‚ن½•ه½±ه“چن؛†ه…¨çœپçڑ„و”¹é©è؟›ç¨‹,éه¸¸ن»¤ن؛؛هگ¯هڈ‘م€‚ن½†وک¯,ه¦‚وœو”¾هˆ°و›´ه®½ه¹؟çڑ„و”؟ç–و¼”هڈکهژ†هڈ²و—¶ç©؛ن¸ï¼Œهˆ™هڈ‘çژ°ن¸چ能è؟‡ه؛¦è§£è¯»هœ°و–¹ه®که‘کهœ¨و”¹é©ه†³ç–è؟‡ç¨‹ن¸çڑ„ن½œç”¨م€‚

ن¸ٹن¸–ç؛ھن؛”هچپه¹´ن»£هگژوœںن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾هŒ–م€په¤§è·ƒè؟›هگژ,ه†œو‘ه‡؛çژ°ه¤§é¥¥èچ’,1961ه¹´ه®‰ه¾½çœپه§”第ن¸€ن¹¦è®°و›¾ه¸Œهœ£ç§¯وپوژ¨è،ŒهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,ه†œو°‘و‹¥وٹ¤,绩و•ˆه¥‡ن½³,ن½†ن¸€ه¹´هگژهچ³è¢«è؟«â€œو”¹و£â€م€‚و²³هŒ—ه¼ ه®¶هڈ£هœ°ه§”ن¹¦è®°èƒ،ه¼€وکژ,ن¹ںو›¾ç»ڈن¸»ه¼ وگهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,被é«که±‚领ه¯¼وŒ‡è´£ن¸؛“èƒ،’ه¼€وکژâ€م€‚é‚£ن¸¤ه¹´ه¾ˆه¤ڑهœ°و–¹ه®که‘کن¸»هٹ¨وژ¨è؟›هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,و”¾ه®½ç»ڈوµژو”؟ç–,ن½†ه¹¶و²،وœ‰و¼”هڈکن¸؛وŒپç»è€Œو™®éپچçڑ„و”¹é©م€‚هœ¨ه®‰ه¾½,1980ه¹´1وœˆهˆن¸‡é‡Œن¸»وŒپçœپه§”ن¼ڑè®®هگŒو„ڈهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,ن½†ن»–离ن»»هگژéڑڈهچ³هڈ—هˆ°و–°ن»»çœپه§”ن¹¦è®°çڑ„و‰¹è¯„ç؛ و£م€‚1980ه¹´ 3وœˆ,ن¸‡é‡Œè؟›ن؛؛ن¸ه¤®ن¹¦è®°ه¤„ن¹¦è®°هˆ†ç®،ه†œن¸ڑ,ن¸€و®µو—¶é—´ه†…ه·¥ن½œé™·ن؛؛被هٹ¨ï¼Œâ€œهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·â€هڈ—ه¤ڑو–¹هژ‹هˆ¶,ن»–و™ڑه¹´ه›ه؟†è¯´وک¯â€œهٹ¨è¾„ه¾—ه’ژ,ه·¥ن½œéه¸¸ه›°éڑ¾م€‚â€هچ³ن¾؟هœ¨و•´ن¸ھن؛؛و°‘ه…¬ç¤¾و—¶وœں,وœ‰و”¹é©و€وƒ³ه’Œçھپç ´و€§ن¸¾هٹ¨çڑ„هœ°و–¹ه®که‘که¤§وœ‰ن؛؛هœ¨,ن½†وک¯ï¼Œو”¹é©هچ´ه¹¶ن¸چéڑڈو—¶هڈ‘ç”ں,ه°¤ه…¶وک¯وˆگن¸؛ه¤§هٹ؟م€‚و‰€ن»¥ï¼Œه¼؛è°ƒهœ°و–¹ن¸»و”؟ه®که‘ک虽然ن½œç”¨ه·¨ه¤§,ن½†وک¯éڑ¾ن»¥è§£é‡ٹو”¹é©هڈ‘ç”ںم€‚

(ه››)ه…³ن؛ژو”؟ç–و™؛ه›ٹ

è؟™ç§چ观点ه¼؛è°ƒ,و”¹é©وک¯ه› ن¸؛وœ‰ه¥½çڑ„و”؟ç–ç ”ç©¶وœ؛و„,هچ³ه¥½çڑ„ه†³ç–“هڈ‚è°‹â€م€‚ç¾ژه›½ه¦è€…ه‚…ه£«هچ“م€ٹن¸ه›½و”¹é©çڑ„ه›°ه¢ƒم€‹(Dilemmas of Reform in China,Few-smith,1994)م€‚ه¼؛è°ƒن؛†ن¸€ن؛›é’ه¹´ه¦è€…çڑ„ن½œç”¨,特هˆ«وک¯هŒ…و‹¬ç¤¾ن¼ڑ科ه¦é™¢ه†œو‘و‰€çڑ„هڈ‘ه±•و‰€و”¶é›†ه’Œن¼ 递و•°وچ®ه¹¶هœ¨ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ه½±ه“چه†³ç–çڑ„ن½œç”¨م€‚

ه¾ˆه¤ڑن؛؛çں¥éپ“,ه…«هچپه¹´ن»£â€œن¸ه¤®ه†œو‘و”؟ç–ç ”ç©¶ه®¤â€è؟ç»èµ·èچ‰ن؛”ن¸ھن¸€هڈ·و–‡ن»¶ï¼Œهˆ›é€ ن؛†و”¹é©هژ†هڈ²ن¸ٹçڑ„辉煌م€‚ه› و¤,هœ¨و”¹é©هڈ²ç ”究ن¸,ه¾ˆه¤ڑه¦è€…认ن¸؛و”؟ç–ç ”ç©¶وœ؛و„至ه…³é‡چè¦پ,ç”ڑ至وٹٹو”¹é©é¦–هٹںه½’ن¸؛و™؛ه›ٹن؛؛ه‘کم€‚ن½†وک¯,ه¦‚وœèپ”ç³»هژ†هڈ²هڈ¯ن»¥هڈ‘çژ°ï¼Œوƒ…ه†µه¹¶éè؟™و ·ç®€هچ•م€‚ه¾ˆه¤ڑن؛؛ن¸چçں¥éپ“,è؟™ن¸ھç ”ç©¶ه®¤ه‰چè؛«وک¯ه›½ه®¶ه†œه§”,ه…¶ن¸»ن½“ç ”ç©¶ن؛؛ه‘کهœ¨èµ·èچ‰ن؛”ن¸ھن¸€هڈ·و–‡ن»¶çڑ„çڈهگن¹‹ه‰چ,ن¹ںو›¾è؟ç»èµ·èچ‰هگ¦ه®ڑهŒ…ن؛§هˆ°وˆ·çڑ„و–‡ن»¶م€‚ن¸‡é‡Œهœ¨ه®‰ه¾½و—¶,ه¯¹è؟™ن¸ھوœ؛و„ه¾ˆن¸چو»،و„ڈم€‚1981 ه¹´وک¥ï¼Œن¸‡é‡Œو›¾ن¸¥هژ‰و‰¹è¯„“ه†œن¸ڑ部门و€وƒ³هƒµهŒ–â€,“وک¯ه·¦çڑ„و€وƒ³è·¯ç؛؟çڑ„é،½ه›؛ه ،ه’م€‚â€è؟™ه¹´ن¸ƒوœˆ,ن¸‡é‡Œهگ¬ه†œهڈ£هچپن½™ن½چ部é•؟و±‡وٹ¥,说:“وˆ‘ه…¼ه†œه§”ن¸»ن»»ï¼Œن¸ژه†œن¸ڑ部门و²،وœ‰ه…±هگŒè¯è¨€â€,ه¹¶è،¨ç¤؛è¦پهپڑوœ؛و„è°ƒو•´م€‚هœ¨ه†œو‘و”¹é©è؟‡ç¨‹ن¸,و”؟ç–ç ”ç©¶éƒ¨é—¨ç»ڈهژ†é¢‡ه¤ڑو›²وٹک,ن¸چه°‘ن؛؛çڑ„è،¨çژ°é¢‡هڈ¯çژ©ه‘³,هگژو¥ن؛؛ن»¬ن¸€ن؛›ه›ه؟†و–‡ç« ه¾€ه¾€وœ‰و‰€éڑگو™¦م€‚

ن¸چè®؛وک¯ه†œه§”و—¶وœں(1979-1982),è؟کوک¯ه†œç ”ه®¤و—¶وœں(1982 - 1989),وœو¶¦ç”ں都وک¯و”؟ç–ç ”ç©¶é¢†ه†›ن؛؛物م€‚ن¸ٹن¸–ç؛ھن؛”هچپه¹´ن»£ن¸وœں,وœو¶¦ç”ںè؟½éڑڈé‚“هگوپ¢,هڈچه¯¹è؟‡و€¥è؟‡ه؟«çڑ„هگˆن½œهŒ–,被و¯›و³½ن¸œè´¬و–¥ن¸؛“ه°ڈè„ڑه¥³ن؛؛â€ن¹‹ç±»è€Œè°ƒç¦»م€‚1979 ه¹´هˆوœو¶¦ç”ںه›هˆ°ه†œهڈ£م€‚ه†œه§”ن¹‹هˆï¼Œوœو¶¦ç”ںهڈ‘è،¨و–‡ç« 讲è¯هڈچه¯¹هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·,هگژو¥ï¼Œè´ں责起èچ‰ن؛†ن¸€ç³»هˆ—هڈ—هˆ°é«که؛¦è¯„ن»·çڑ„و”¹é©و–‡ن»¶م€‚وœو¶¦ç”ںن»ژن؛‹و”؟ç–ه†³ç–ن¸çڑ„و›²وٹکç»ڈهژ†,ن»ژن¸€ن¸ھه±‚é¢وک¾ç¤؛ن؛†و”¹é©ه†³ç–çڑ„و”؟و²»è؟‡ç¨‹هڈٹه…¶ه†…هœ¨é€»è¾‘م€‚

ن»ژو›´é•؟هژ†هڈ²و—¶و®µçœ‹,ن»ژ1953ه¹´هˆ°1962 ه¹´,é‚“هگوپ¢و‹…ن»»éƒ¨é•؟çڑ„ن¸ه¤®ه†œو‘ه·¥ن½œéƒ¨.وڈگه‡؛çڑ„ç³»هˆ—و”؟ç–ن¸»ه¼ وک¯و£ç،®çڑ„م€‚é‚“هگوپ¢é©ه‘½èµ„هژ†é«کو·±,و•¢ن؛ژهڑوŒپو„ڈè§پ,é•؟وœںهڈ—هˆ°هژ‹هˆ¶ï¼Œن½†وک¯ن¸چو”¹هˆè،·,ه¤ڑو¬،ن¸ٹن¹¦é™ˆè¯چ,1962ه¹´8وœˆو›¾ن¸ژو¯›و³½ن¸œه½»ه¤œé•؟谈,ن¸»ه¼ هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·ï¼Œن½†è¢«و¯›و³½ن¸œو‰¹ن¸؛“هچپه¹´و¥و²،وœ‰ه¹²ن¸€ن»¶ه¥½ن؛‹â€,ه†œو‘ه·¥ن½œéƒ¨éڑڈهچ³و’¤é”€م€‚1981 ه¹´,ن¸ه¤®ن¸؛é‚“هگوپ¢ه¹³هڈچم€‚ن¸چè®؛وک¯é‚“هگوپ¢ه’Œن¸ه¤®ه†œو‘部çڑ„ç»ڈهژ†,è؟کوک¯وœو¶¦ç”ںه’Œه›½ه®¶ه†œه§”م€پن¸ه¤®ه†œو‘و”؟ç–ç ”ç©¶ه®¤çڑ„ç»ڈهژ†,都说وکژ,هگŒو ·ن¸€ن¸ھن؛؛,هگŒن¸€ن¸ھوœ؛و„,هœ¨ن¸چهگŒهژ†هڈ²و—¶وœں,ن½œç”¨ن¸چهگŒم€‚و‰€ن»¥è¯´ï¼Œو™؛ه؛“وœ¬è؛«ه¹¶éو”¹é©ه…³é”®و€§ه› ç´ م€‚

و€»èµ·و¥çœ‹,ن¸چè®؛وک¯ه†œو°‘,è؟کوک¯هœ°و–¹ه®که‘ک,ن¹ںهŒ…و‹¬و”؟ç–ç ”ç©¶è€…,é•؟وœںن»¥و¥ه°±وœ‰هŒ…ن؛§هˆ°وˆ·çڑ„ن¸»ه¼ ,ن½†و‰€وœ‰هٹھهٹ›éƒ½ه½’ن؛ژه¤±è´¥,è؟›ه…¥ن¸ƒه…«هچپه¹´ن»£ن¹‹ن؛¤و”¹é©و‰چه¾—ن»¥هڈ‘ç”ںم€‚è؟™وک¯éœ€è¦پوژ¢ç©¶çڑ„ه¤§é—®é¢کم€‚

3م€پç ”ç©¶و”¹é©وˆگه› ,ه½“然需è¦پ首ه…ˆèپڑ焦و”¹é©هڈ‚ن¸ژ者,هچ³ç€çœ¼ن؛ژه†œو°‘群ن½“م€پن¸ه¤®é¢†ه¯¼م€پهœ°و–¹ه®که‘که’Œو”؟ç–و™؛ه›ٹç‰و”؟و²»هٹ›é‡ڈçڑ„è،¨çژ°ه’Œè´،献م€‚ن½†وٹٹوںگç§چو”¹é©هڈ‚ن¸ژ者ن¸ژو”¹é©è؟›ç¨‹ه½’结ن¸؛ç؛؟و€§ه…³ç³»,هˆ™è§£é‡ٹه±‚و¬،éڑ¾ه…چوµ…è–„م€‚و‰€ن»¥,وژ¢ç©¶و”¹é©وˆگه› 需è¦پن¸€ç§چو–°هˆ†وگ视角,هچ³è¶…è¶ٹ特ه®ڑو”¹é©è،Œهٹ¨è€…م€‚è؟™ç§چ视角ه¹¶ن¸چه؟½ç•¥هگ„ç±»و”¹é©هٹ›é‡ڈè‡ھè؛«,ن½†و›´ه¼؛调考ه¯ںو”¹é©هڈ‚ن¸ژ者çڑ„ن؛’هٹ¨è؟‡ç¨‹ن»¥هڈٹè،Œهٹ¨ن½“ç³»çڑ„结و„و€§ه…³ç³»م€‚用è؟™ç§چ视角考ه¯ںهڈ‘çژ°,و”؟ç–转وٹکهœ¨و ¹وœ¬ن¸ٹوک¯ه› ن¸؛é«که±‚ه‡؛çژ°ن؛†ه¤ڑه…ƒو”؟و²»ç»“و„,وˆ–称ه¤ڑه…ƒوƒهٹ›م€‚è؟™ç§چوƒهٹ›ç»“و„ه½¢وˆگو–°çڑ„و”؟و²»ç©؛间,هŒ…ه®¹هگ¸ç؛³و”¹é©و”؟ç–ه€¾هگ‘,ن¸؛و–°çڑ„و”؟ç–ن¸»ه¼ وڈگن¾›ن؛†ç”ںهکوœ؛ن¼ڑم€‚

ن¸ه›½ه†œو‘و”¹é©ه؟«é€ںوژ¨è؟›,هڈ‘ç”ںهœ¨ن¸ƒهچپه¹´ن»£وœ«هˆ°ه…«هچپه¹´ن»£هˆن¸وœںم€‚ن»ژ1976ه¹´ç§‹و¯›و³½ن¸œهژ»ن¸–,هˆ°1980ه¹´وک¥ن¸ه¤®ن¹¦è®°ه¤„وˆگç«‹,وک¯هچژه›½é”‹ن¸»ه¯¼ه†œو‘و”؟ç–هˆ¶ه®ڑم€‚هœ¨è؟™ن¸¤ه¹´é‡Œ,ن¸ه¤®ه±‚é¢ه…³ن؛ژو”؟ç–و„ڈè§پهں؛وœ¬ن¸€è‡´,ه¹¶و— “و”¹é©â€ه£°éں³م€‚هœ¨هœ°و–¹هˆ™ن¸چهگŒ,ن»ژ1977ه¹´ن¸‹هچٹه¹´ه¼€ه§‹,ن¸ه¤®çڑ„ه†œو‘و”؟ç–هڈ–هگ‘هœ¨هœ°و–¹ن¸ٹéپéپ‡ه¼‚è®®,هڈ‘ç”ںن¸€ه®ڑ程ه؛¦è„±èٹ‚,ن¸»è¦پوک¯ن¸‡é‡Œن¸»و”؟çڑ„ه®‰ه¾½م€پ赵紫éک³ن¸»وŒپçڑ„ه››ه·م€پو± ه؟…هچ؟ن¸»وŒپçڑ„è´µه·م€په‘¨وƒ ن¸»و”؟çڑ„ه†…è’™ç‰م€‚è؟™ç§چوƒ…ه†µه‡؛çژ°,ن¸چوک¯ه› ن¸؛ن¸ه¤®و”؟ç–وœ¬è؛«و¾هٹ¨ï¼Œè€Œوک¯ه› ن¸؛é«که±‚وƒهٹ›ç»“و„ه‡؛çژ°ه¤ڑه…ƒهŒ–م€‚هں؛وœ¬و ‡ه؟—وک¯,éڑڈç€1977ه¹´ه¤ڈه¤©é‚“ه°ڈه¹³ه¤چه‡؛,هچژه›½é”‹çڑ„ن¸€ه…ƒهŒ–وƒهٹ›ه¼ڈه¾®م€‚虽然邓ه°ڈه¹³ه½“و—¶ه¹¶و²،وœ‰وڈگه‡؛و–°çڑ„ه†œو‘و”؟ç–ن¸»ه¼ ,ن½†و–°çڑ„وƒه¨پن؛؛物ه¹¶è‚©è€Œç«‹ï¼Œن¸؛هœ°و–¹é¢†ه¯¼ن؛؛و”؟ç–ن¸ٹè‡ھن½œن¸»ه¼ وڈگن¾›ن؛†و”؟و²»ç©؛é—´م€‚

ه¤ڑه…ƒوƒهٹ›و ¼ه±€وˆگé•؟ن؛ژ1978ه¹´ه†¬هچپن¸€ه±ٹن¸‰ن¸ه…¨ن¼ڑ,ن»ژن½“هˆ¶ن¸ٹو£ه¼ڈه½¢وˆگن؛ژ1980ه¹´وک¥هچپن¸€ه±ٹن؛”ن¸ه…¨ن¼ڑ,è´¯ç©؟ن؛ژو•´ن¸ھه…«هچپه¹´ن»£م€‚و ¹وچ®é«که±‚ه…³ن؛ژن¸ه¤®é¢†ه¯¼ن½“هˆ¶â€œé›†ن½“وژ¥çڈâ€çڑ„ه…±è¯†و„وƒ³ï¼Œن؛”ن¸ه…¨ن¼ڑن؛§ç”ںن؛†ن¸ه¤®â€œن¸¤ç؛؟"وƒهٹ›و ¼ه±€ï¼Œهچ³ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ه±‚هˆ†ن¸؛“ن¸€ç؛؟â€ه’Œâ€œن؛Œç؛؟â€م€‚“ن¸€ç؛؟â€وک¯ن¸ه¤®ن¹¦è®°ه¤„,领ه¯¼ن؛؛ه¹´ه¯Œهٹ›ه¼؛,ن؛Œç؛؟وک¯ن¸ه¤®و”؟و²»ه±€هڈٹه¸¸ه§”ن¼ڑ,领ه¯¼ن؛؛资هژ†é«کو·±م€‚هœ¨é«که±‚و”؟و²»ç»“و„ن¸,ن¸€ç؛؟ن؛Œç؛؟çڑ„وƒهٹ›ن½چهٹ؟وœ‰è½»é‡چن¹‹هˆ†,هچ³هژںهˆ™ن¸ٹن¸€ç؛؟وœچن»ژن؛ژن؛Œç؛؟,ن¸€ç؛؟éپ‡هˆ°é‡چه¤§é—®é¢ک需وڈگ请ن؛Œç؛؟وœ€هگژه†³ه®ڑم€‚ن½†وک¯,هœ¨ه®é™…ه†³ç–è؟‡ç¨‹ن¸ï¼Œن¸¤ç؛؟领ه¯¼ن¹‹é—´وœ‰ن¸€ç§چوکژوک¾çڑ„ه¹³è،،ن½œç”¨,ه“ھن؛›é—®é¢کن¸€ç؛؟è‡ھه·±ه†³ه®ڑ,ه“ھن؛›é—®é¢کوڈگن؛¤ن؛Œç؛؟ه†³ه®ڑ,ن¸»è¦پن¾و‰کن¸€ç؛؟ن¸»è¦پ领ه¯¼ن؛؛çڑ„考é‡ڈهڈ–èˆچم€‚ن¸ژو¤هگŒو—¶,ن¸چè®؛هœ¨ن¸€ç؛؟领ه¯¼ه±‚ه†…部,è؟کوک¯هœ¨ن؛Œç؛؟领ه¯¼ه±‚ه†…部,ن¹ں都هکهœ¨ن¸€ç§چهˆ¶è،،و ¼ه±€م€‚ن¸€ç؛؟领ه¯¼ن؛؛ن¸,وœ‰èƒ،耀邦م€پ赵紫éک³م€پن¸‡é‡Œç‰ï¼Œè؟کوœ‰ه§ڑن¾و—م€پèƒ،ن¹”وœ¨م€پé‚“هٹ›ç¾¤ç‰ï¼›ن؛Œç؛؟领ه¯¼ن؛؛ن¸,هچژه›½é”‹هœ¨1980ه¹´12وœˆه½»ه؛•é€€ه‡؛ه†³ç–ه±‚ن¹‹هگژ,وœ‰هڈ¶ه‰‘英م€پé‚“ه°ڈه¹³,è؟کوœ‰é™ˆن؛‘م€پوژه…ˆه؟µç‰م€‚ن¸چè®؛ن¸€ç؛؟领ه¯¼ه±‚ه†…部,è؟کوک¯ن؛Œç؛؟领ه¯¼ه±‚ه†…部,都ن¸چوک¯é«که؛¦و•´هگˆçڑ„,而هکهœ¨و”؟و²»çگ†ه؟µه’Œه®é™…و”؟ç–ن¸»ه¼ çڑ„ç«ن؛‰هˆ¶ç؛¦م€‚è؟™وک¯ن¸€ç§چه¹³è،،而ه¼€و”¾çڑ„و”؟و²»و ¼ه±€م€‚هœ¨è؟™ç§چو”؟و²»و ¼ه±€ن¹‹ن¸‹,وƒهٹ›ç»“و„ن؛¤é”™هˆ¶è،،,ه½¢وˆگن؛†ç›¸ه¯¹ه¼€و”¾çڑ„و”؟و²»ç©؛é—´,çگ†ه؟µè؟¥ç„¶ç›¸ه¼‚çڑ„و”؟ç–ن¸»ه¼ ,都هڈ¯ن»¥هœ¨ن¸ه¤®é¢†ه¯¼ن¸ه¾—هˆ°و”¯وŒپم€‚هœ°و–¹ç”±و¤è€Œه…·وœ‰و”؟ç–è‡ھن¸»م€‚è؟™ç§چهœ°و–¹و”؟ç–è‡ھن¸»,ç›´وژ¥ن¸؛هں؛ه±‚ه†œو°‘çڑ„هگ„ç§چن½“هˆ¶çھپç ´è،Œن¸؛وڈگن¾›ن؛†ه®½و¾çژ¯ه¢ƒ,ن¹ںوˆگن¸؛ه†œو°‘çڑ„و”؟ç–è‡ھç”±,ç”±و¤ه½¢وˆگن¸ه¤®ه’Œهœ°و–¹ن¹‹é—´çڑ„و–°ه‹ن؛’هٹ¨ه…³ç³»م€‚هœ¨è؟™ن¸ھè؟‡ç¨‹ن¸ï¼Œهœ°و–¹çڑ„و”؟ç–è‡ھن¸»و€§,ه†œو°‘çڑ„ه¼؛ه¤§هٹ›é‡ڈ,ن¸چو–ه¾—هˆ°ه±•çژ°,ه¹¶وˆگé•؟ن¸؛و”؟ç–هˆ›و–°م€‚هœ°و–¹هˆ›و–°çڑ„وˆگé•؟,è؟›ن¸€و¥و”¯و’‘ن؛†é«که±‚ن¸هˆ›و–°و”¯وŒپ者çڑ„ن¸»ه¼ ,و–°çڑ„و”؟ç–ه¾—ن»¥هœ¨ن¸ه¤®ه±‚é¢è¢«هگ¸ç؛³ï¼Œن»ژو›´ه¤§èŒƒه›´وژ¨هٹ¨ن؛†و”¹é©م€‚هڈ¯ن»¥è¯´,é«که±‚و”؟ç–ç؛·ن؛‰,ه®¢è§‚ن¸ٹن¸؛هœ°و–¹و”¹é©وڈگن¾›ن؛†ه¹³هڈ°ه’Œç©؛é—´م€‚

و•´ن¸ھه…«هچپه¹´ن»£,é«که±‚وŒپç»هکهœ¨و”؟ç–ن¸»ه¼ هˆ†و§ن¸”ه½¼و¤ن¸چ能说وœچم€‚ن¼´éڑڈç€و”؟ç–و„ڈè§پن؛‰و‰§,ن¸چو–ه‡؛çژ°هƒµوŒپم€په¦¥هچڈه±€é¢م€‚ç؛·ن؛‰و ¹وœ¬è§£ه†³,ه¹¶ن¸چوک¯ه› ن¸؛ن¸€و–¹è¯´وœچن؛†هڈ¦ن¸€و–¹,è¾¾وˆگن؛†ن¸€è‡´و„ڈè§پ,而وک¯ه› ن¸؛,ه½“é«که±‚ن؛‰è®؛è؟کهœ¨وŒپç»ï¼Œو„ڈè§پèژ«è،·ن¸€وک¯ï¼Œهœ°و–¹ن¸ٹçھپç ´هˆ›و–°è؟…é€ںوژ¨è؟›ï¼Œه‘ˆçژ°ن¸چهڈ¯وŒ،ن¹‹هٹ؟,وˆگن¸؛هڈ‘ه±•ن¸»وµپم€‚趋هٹ؟ه’Œو–¹هگ‘ه·²هœ¨ç”ںو´»ن¸ه¼؛هٹ²ه±•çژ°ï¼Œو‰؟认م€پو”¯وŒپéپ‚وˆگو”؟ç–çڑ„ن¸چن؛Œé€‰و‹©م€‚هں؛ه±‚هˆ›و–°çھپç ´çڑ„ه¼؛ه¤§هٹ؟能ه’Œه®ڈه¤§هœ؛é¢ï¼Œن¸؛é«که±‚و”¹é©و”¯وŒپ者وڈگن¾›ن؛†ه¼؛ه¤§و”¯وŒپ,è؟›è€Œن؟ƒوˆگن؛†و”¹é©و”؟ç–çڑ„ن¸»وµپهŒ–م€‚ه†œن¸ڑه®¶ه؛و‰؟هŒ…ç»ڈèگ¥ن»ژèگŒç”ںهˆ°ه¸هچ·ه…¨ه›½ï¼Œو”؟ç–ن¸ٹن»ژن¸¥هژ‰هگ¦ه®ڑهˆ°é«که؛¦è‚¯ه®ڑ,هژ†ç»ڈن¸‰ه¹´و›²وٹک,وœ€و¸…و™°هœ°ه±•çژ°ن؛†è؟™و ·ن¸€ن¸ھو”؟ç–هˆ›و–°è½¨è؟¹م€‚ه…¶هگژ,雇ه·¥ç»ڈèگ¥م€په†œو°‘è؟›ه…¥éه†œé¢†هںںم€په°ڈهںژ镇هڈ‘ه±•ç‰و”؟ç–çھپç ´è؟‡ç¨‹ï¼Œن¹ں都وک¯ن½“çژ°ن؛†è؟™و ·ن¸€ç§چو¼”هڈکè·¯ه¾„ه’Œé€»è¾‘م€‚و”¹é©و”؟و²»ç©؛é—´çڑ„ه½¢وˆگ,وک¯هں؛ن؛ژو–°çڑ„é«که±‚و”؟و²»ç»“و„,هچ³ه¤ڑه…ƒهŒ–çڑ„وƒهٹ›ç»“و„ه’Œو”؟ç–çگ†ه؟µه½¢وˆگم€‚و”¹é©هڈ‘ç”ںه¹¶وˆگهٹںçڑ„و”؟و²»é€»è¾‘ه°±هœ¨ه…¶ن¸م€‚

ه…«هچپه¹´ن»£é«که±‚و”؟و²»çڑ„ه¼€و”¾ه±€é¢,وˆ–称ه¤ڑه…ƒç»“و„هˆ¶è،،و ¼ه±€,ه¹¶ن¸چوک¯ه“ھن¸ھن؛؛هˆ»و„ڈ设è®،çڑ„,ن¹ںن¸چوک¯é«که±‚领ه¯¼ن؛؛ه†…部هچڈه•†è€Œوˆگçڑ„,而وک¯هœ¨ç‰¹ه®ڑهژ†هڈ²و،ن»¶ن¸‹وƒهٹ›ç»“و„ن¸چو–و¼”هŒ–è؟‡ç¨‹ن¸ه½¢وˆگçڑ„,هڈ¯è¯´وک¯ن¸€ç§چه¦¥هچڈçڑ„结وœم€‚ç”ڑ至说,è؟™ç§چوƒ…ه†µé«که±‚و— ن؛؛و»،و„ڈ,都وک¯وƒ…éو‰€و„؟م€‚ن½†ه®¢è§‚ن¸ٹوˆگن¸؛ن¸€ç§چ适ه®œن؛ژن½“هˆ¶هˆ›و–°çڑ„çگ†وƒ³çٹ¶و€پم€‚

ه…«هچپه¹´ن»£ه†œو‘و”؟ç–è؟‡ç¨‹وک¾ç¤؛,و”¹é©éœ€è¦په®½و¾çڑ„و”؟و²»ç©؛é—´م€‚و”؟ç–هˆ›و–°éœ€è¦پوœ‰ç«ن؛‰و€§و”؟و²»و،ن»¶,ن¸چ能وœ‰ç»ه¯¹وƒه¨پم€‚ه¤ڑه…ƒوƒهٹ›ه…³ç³»وک¯و”؟ç–هˆ›و–°çڑ„و”؟و²»ه¹³هڈ°,ن¹ںوک¯و”¹é©çڑ„هژ†هڈ²ç©؛é—´و‰€هœ¨م€‚و”¹é©هڈ‘ç”ں,ن¸چن»…ه› ن¸؛ه‡؛çژ°ن؛†وںگن؛›é”گو„ڈو”¹é©çڑ„و”؟و²»هٹ›é‡ڈ,而ن¸”ه› ن¸؛ه‡؛çژ°ن؛†وںگç§چو”؟و²»ç»“و„و¼”هڈکم€‚è؟™ç§چهژ†هڈ²و،ن»¶وˆگن¸؛适ه®œو”¹é©çڑ„و”؟و²»çژ¯ه¢ƒï¼Œن¸؛و”¹é©وڈگن¾›ن؛†و”؟و²»ç©؛é—´وˆ–و”؟و²»وœ؛ن¼ڑم€‚è؟›ن¸€و¥è¯´,و”¹é©هڈ‘ç”ں,ن¸چن»…需è¦پ特ه®ڑو”¹é©هٹ›é‡ڈه‡؛çژ°ï¼Œè€Œن¸”需è¦پ特ه®ڑçڑ„و”؟و²»ç©؛é—´م€‚وœ‰ن؛†è؟™ç§چو”؟و²»ç©؛é—´,و”¹é©è،Œهٹ¨è€…و‰چه¾—ن»¥ه±•çژ°هٹ›é‡ڈï¼›و²،وœ‰è؟™ç§چو”؟و²»ç©؛é—´,هˆ™هگ„ç±»و”¹é©è€…éڑ¾وˆگه…¶ن؛‹م€‚وچ¢è¨€ن¹‹,هگ„ç§چو”¹é©هڈ–هگ‘çڑ„و”؟و²»هٹ›é‡ڈو€»وک¯هکهœ¨,ن½†وک¯,و”¹é©ه¹¶ن¸چو€»وک¯هڈ‘ç”ں,è؟™وک¯ه› ن¸؛و”¹é©هٹ›é‡ڈè¦پن¸ٹو¼”ه‡؛“و”¹é©â€ه¤§وˆڈ,è؟ک需è¦پ特ه®ڑçڑ„و”؟و²»و،ن»¶م€‚è؟™ç§چو،ن»¶ن¸»è¦پوک¯و”؟و²»ç»“و„çڑ„ه¼€و”¾و€§ï¼Œهچ³هŒ…و‹¬é«که±‚çڑ„وƒهٹ›ç»“و„,ن¹ںهŒ…و‹¬و„ڈ识ه½¢و€پم€‚وœ‰ن؛†è؟™ç§چو”؟و²»ه¼€و”¾و€§,و”¹é©و‰چوœ‰و”؟و²»ç©؛é—´,ن¸چهگŒçڑ„و”؟ç–ن¸»ه¼ و‰چه¾—ن»¥è‡ھç”±è،¨è¾¾,و”؟ç–ç«ن؛‰و‰چ能ه‡؛çژ°,و”¹é©هٹ›é‡ڈو‰چه¾—ن»¥ن»ک诸è،Œهٹ¨,و”¹é©çڑ„社ن¼ڑç»ڈوµژوˆگو•ˆو‰چ能ه½¢وˆگم€‚相هڈچ,ه¦‚وœو”؟و²»ç»“و„é«که؛¦و؟结,ه®که‘کهڈھ能وŒ‰ç…§ç»ںن¸€و”؟ç–规هˆ¶و¥è،Œهٹ¨,و™؛ه؛“هڈھ能وŒ‰ç…§ç»ںن¸€çڑ„و”؟ç–ه¯¼هگ‘هپڑه‡؛ه»؛è®®,هں؛ه±‚و²،وœ‰è‡ھ由选و‹©و”؟ç–وˆ–者هˆ›é€ و–°هˆ¶ه؛¦,هˆ™و”¹é©éڑ¾ن»¥ه‡؛çژ°م€‚و‰€ن»¥ï¼Œو·±هŒ–و”¹é©,ه…¶è،Œهٹ¨هژںهˆ™è¦په¦‚ن¹ è؟‘ه¹³و€»ن¹¦è®°هœ¨هچپه…«ه±ٹن¸ه¤®و·±و”¹ç»„第ن¸ƒو¬،ن¼ڑè®®ن¸ٹو‰€ه¼؛è°ƒçڑ„,“è¦پ鼓هٹ±هœ°و–¹م€پهں؛ه±‚م€پ群ن¼—解و”¾و€وƒ³م€پ积وپوژ¢ç´¢,鼓هٹ±ن¸چهگŒهŒ؛هںںè؟›è،Œه·®هˆ«هŒ–试点,وژ¨هٹ¨é،¶ه±‚设è®،ه’Œهں؛ه±‚وژ¢ç´¢è‰¯و€§ن؛’هٹ¨م€پوœ‰وœ؛结هگˆم€‚â€

|

|

ن»·و ¼وڑ´و¶¨ و—¥وœ¬ه¤ڑهœ°çژ°

ن»·و ¼وڑ´و¶¨ و—¥وœ¬ه¤ڑهœ°çژ° 特وœ—و™®ن»»وœںن¸‹çڑ„ه…¨çگƒه¤§

特وœ—و™®ن»»وœںن¸‹çڑ„ه…¨çگƒه¤§ و–°ه‹ه†œن¸ڑç»ڈèگ¥ن½“ç³»ه»؛设

و–°ه‹ه†œن¸ڑç»ڈèگ¥ن½“ç³»ه»؛设 ه¼ وکژï¼ڑن¸ç¼…边贸ه¾€و¥ن¸

ه¼ وکژï¼ڑن¸ç¼…边贸ه¾€و¥ن¸ é«کç‘ن¸œç‰ï¼ڑ2025ه¹´èµ„ن؛§

é«کç‘ن¸œç‰ï¼ڑ2025ه¹´èµ„ن؛§ هˆکن؟ٹو°ç‰ï¼ڑو„ه»؛适ه؛”ه†œ

هˆکن؟ٹو°ç‰ï¼ڑو„ه»؛适ه؛”ه†œ 11وœˆه…¨çگƒè°·ç‰©ه¸‚هœ؛ن¸ژè´¸

11وœˆه…¨çگƒè°·ç‰©ه¸‚هœ؛ن¸ژè´¸ ç®،و¶›ç‰ï¼ڑï¼ڑن؛؛و°‘ه¸پو±‡çژ‡

ç®،و¶›ç‰ï¼ڑï¼ڑن؛؛و°‘ه¸پو±‡çژ‡ é’ںو£ç”ںï¼ڑهگ‘ه®Œوˆگ预算目

é’ںو£ç”ںï¼ڑهگ‘ه®Œوˆگ预算目 وژè؟…é›·ï¼ڑوکژه¹´è´¢و”؟赤ه—

وژè؟…é›·ï¼ڑوکژه¹´è´¢و”؟赤ه— ه¼ ç؛¢ه®‡ï¼ڑو„ه»؛ه…·وœ‰ن¸ه›½

ه¼ ç؛¢ه®‡ï¼ڑو„ه»؛ه…·وœ‰ن¸ه›½