马дёҠжіЁеҶҢе…ҘдјҡпјҢз»“дәӨ专家еҗҚжөҒпјҢдә«еҸ—иҙөе®ҫеҫ…йҒҮпјҢи®©дәӢдёҡз”ҹжҙ»еҸҢиөўгҖӮ

жӮЁйңҖиҰҒ зҷ»еҪ• жүҚеҸҜд»ҘдёӢиҪҪжҲ–жҹҘзңӢпјҢжІЎжңүеёҗеҸ·пјҹз«ӢеҚіжіЁеҶҢ

x

жң¬её–жңҖеҗҺз”ұ gecccn дәҺ 2023-12-20 16:52 зј–иҫ‘

зҶҠеҫ·е№і йҹ©еҘ•жқү пјҲдә‘еҚ—иҙўз»ҸеӨ§еӯҰйҮ‘иһҚеӯҰйҷўж•ҷжҺҲгҖҒеҚҡеЈ«з”ҹеҜјеёҲпјӣдә‘еҚ—иҙўз»ҸеӨ§еӯҰйҮ‘иһҚеӯҰйҷўзЎ•еЈ«з ”究з”ҹпјӣеӯҷдёҖзЈҠгҖҒжқЁжўҰжәҗпјҲйҖҡи®ҜдҪңиҖ…пјүпјҢдә‘еҚ—иҙўз»ҸеӨ§еӯҰз»ҸжөҺеӯҰйҷўеҚҡеЈ«з ”з©¶з”ҹпјү дёҖгҖҒеј•иЁҖ ж¶Ҳиҙ№е·®и·қжҳҜзӨҫдјҡдёҚе№ізӯүзҡ„жңҖз»ҲдҪ“зҺ°е’Ңж”»еқҡйҡҫзӮ№пјҲеҗҙжө·жұҹзӯүпјҢ2014пјүпјҢзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қжҳҜе®һзҺ°е…ұеҗҢеҜҢиЈ•зҡ„е…ій”®зӣ®ж Үе’Ңе…·дҪ“иҰҒжұӮгҖӮ2016е№ҙгҖҠG20ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚй«ҳзә§еҺҹеҲҷгҖӢе‘јеҗҒпјҢеҸ‘еұ•ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдҪңдёәи§ЈеҶізӨҫдјҡдёҚе№ізӯүгҖҒе®һзҺ°вҖңеҢ…е®№жҖ§еўһй•ҝвҖқзӯүй—®йўҳзҡ„йҮҚиҰҒе·Ҙе…·гҖӮиҝҷдёҚд»…жӢ“е®ҪдәҶйҮ‘иһҚжңҚеҠЎзҡ„иҰҶзӣ–иҢғеӣҙпјҢжңүж•Ҳзј“и§ЈдәҶз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„вҖң马еӨӘж•Ҳеә”вҖқпјҲйӮ№ж–°йҳігҖҒе§ҡжё…йңһпјҢ2023пјүпјҢиҖҢдё”жҲҗдёәзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒжҸҗеҚҮеұ…ж°‘з”ҹжҙ»иҙЁйҮҸзҡ„йҮҚиҰҒжүӢж®өпјҲзҺӢеҘ•йңҸзӯүпјҢ2023пјүгҖӮ然иҖҢпјҢжң¬ж–ҮеҸ‘зҺ°пјҡж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж”¶е…Ҙе·®и·қгҖҒж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеңЁзҗҶи®әдёҠеӯҳеңЁиҫғеӨ§зҡ„е·®ејӮпјҢдҫқжҚ®еҮҜжҒ©ж–ҜеңЁ1936е№ҙжҸҗеҮәзҡ„з»қеҜ№ж”¶е…ҘеҒҮиҜҙзҗҶи®әпјҢ收е…ҘдҪңдёәж¶Ҳиҙ№зҡ„еҮҪж•°пјҢеҜ№ж¶Ҳиҙ№иө·зқҖеҶіе®ҡжҖ§дҪңз”ЁпјҢ故收е…Ҙе·®и·қзҡ„еҸҳеҢ–еҝ…然дјҡеҜјиҮҙж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҸҳеҢ–пјҲиғЎж—ҘдёңзӯүпјҢ2014пјүгҖӮдҪҶз”ұдәҺиҫ№йҷ…ж¶Ҳиҙ№еҖҫеҗ‘е’Ңж¶Ҳиҙ№з—ӣж„ҹзҡ„еӯҳеңЁпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеңЁзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢеҮәзҺ°ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„зј©е°Ҹе№…еәҰдёҚеҰӮ收е…Ҙе·®и·қжҳҺжҳҫгҖӮйӮЈд№ҲпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚгҖҒ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёүиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»еҸҲжҳҜжҖҺж ·зҡ„пјҹжҳҜеҗҰеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі»пјҹеҜ№жӯӨпјҢж—ўжңүз ”з©¶жІЎжңүз»ҷдәҲи¶іеӨҹйҮҚи§Ҷе’Ңеӣһзӯ”гҖӮ дёәжӯӨпјҢжң¬ж–Үд»Ҙ2015вҖ”2019е№ҙдёӯеӣҪ家еәӯйҮ‘иһҚи°ғжҹҘпјҲCHFSпјүж•°жҚ®дёӯзҡ„еҸ—и®ҝ家еәӯдёәеҜ№иұЎпјҢеңЁж–ҮзҢ®з»јиҝ°еҹәзЎҖдёҠпјҢеҹәдәҺз»қеҜ№ж”¶е…ҘеҒҮиҜҙзҗҶи®әпјҢд»Һж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚе’Ң收е…Ҙе·®и·қзӣёз»“еҗҲзҡ„и§Ҷи§’иҝӣиЎҢзҗҶи®әеҲҶжһҗпјҢиҝӣиҖҢиҝҗз”Ё1445жҲ·еҸ—и®ҝж ·жң¬жһ„жҲҗзҡ„е№іиЎЎйқўжқҝж•°жҚ®пјҢжЈҖйӘҢзҗҶи®әеҲҶжһҗдёҺз ”з©¶еҒҮиҜҙпјҢиҜ•еӣҫжҸӯзӨәж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚгҖҒ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёүиҖ…д№Ӣй—ҙзҡ„关系并иҝӣдёҖжӯҘд»Һж¶Ҳиҙ№з»“жһ„и§’еәҰпјҢиҖғеҜҹдёҚеҗҢж¶Ҳиҙ№зұ»еһӢдёӢпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚгҖҒ收е…Ҙе·®и·қдёҺе…¶д№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢд»ҺиҖҢеҲӣж–°ж¶Ҳиҙ№е·®и·қеҪұе“ҚжңәеҲ¶з ”究и§Ҷи§’пјҢеўһиҝӣеҜ№ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚгҖҒ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёүиҖ…д№Ӣй—ҙе…ізі»зҡ„зҗҶи§ЈпјҢе®Ңе–„е’Ңж·ұеҢ–ж—ўжңүз ”з©¶пјҢдёәзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қжҸҗдҫӣж”ҜжҢҒгҖӮ жң¬ж–ҮеҸҜиғҪзҡ„иҫ№йҷ…иҙЎзҢ®еңЁдәҺпјҡдёҖжҳҜеңЁж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“Қз ”з©¶дёӯпјҢд»Ҙ收е…Ҙе·®и·қдҪңдёәдёӯд»ӢеҸҳйҮҸпјҢиҖғеҜҹж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„йқһзәҝжҖ§е…ізі»пјҢиҝҷдёҖз ”з©¶ејҘиЎҘдәҶзҺ°жңүж–ҮзҢ®еҸӘе…іжіЁж¶Ҳиҙ№е·®и·қе’Ң收е…Ҙе·®и·қдәҢиҖ…д№Ӣй—ҙзәҝжҖ§е…ізі»зҡ„дёҚи¶іпјӣдәҢжҳҜд»ҘеҫҖеҜ№ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдёҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қе…ізі»зҡ„з ”з©¶дёӯпјҢеӨ§еӨҡдҪҝз”Ёе®Ҹи§Ӯж•°жҚ®пјҢжң¬ж–Үд»ҘдёӯеӣҪ家еәӯйҮ‘иһҚи°ғжҹҘеҫ®и§Ӯж•°жҚ®дҪңдёәз ”з©¶еҜ№иұЎпјҢ计算收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„KakwaniжҢҮж•°пјҢдҪҝж•°жҚ®жөӢз®—жӣҙеҠ 科еӯҰе®ўи§ӮпјҢз»“жһңзҡ„зЁіеҒҘжҖ§дёҺеҸҜйқ жҖ§еӨ§е№…жҸҗй«ҳпјӣдёүжҳҜжң¬ж–ҮиҝӣдёҖжӯҘжЈҖйӘҢдәҶж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дёүзұ»ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚпјҢеҢ…жӢ¬з”ҹеӯҳеһӢгҖҒеҸ‘еұ•еһӢгҖҒдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢејҘиЎҘдәҶзҺ°жңүж–ҮзҢ®еҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қејӮиҙЁжҖ§з ”究зҡ„дёҚи¶ігҖӮ

дәҢгҖҒж–ҮзҢ®з»јиҝ° ж¶Ҳиҙ№е·®и·қеұһдәҺз»ҸжөҺе…¬е№іиҢғз•ҙпјҢиғҪеӨҹеҸҚжҳ еұ…ж°‘й—ҙзңҹе®һзҡ„зҰҸеҲ©е·®ејӮпјҢзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қиғҪеӨҹж”№е–„ж°‘з”ҹе’ҢеўһиҝӣзҰҸзҘүпјҢеҸҚд№ӢпјҢиҝҮеӨ§зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қеҸҜиғҪдјҡиҝӣдёҖжӯҘдҝғиҝӣзӨҫдјҡйҳ¶еұӮзҡ„еҲҶеҢ–пјҲз”іе№ҝеҶӣгҖҒеј е·қе·қпјҢ2016пјүпјҢжҳҫи‘—жҸҗй«ҳзҠҜзҪӘзҺҮпјҲеҗҙдёҖе№ігҖҒиҠ®иҗҢпјҢ2011пјүпјҢд»ҺиҖҢйҷҚдҪҺдәәж°‘зҡ„зӨҫдјҡдҝЎд»»ж°ҙе№іпјҢеј•еҸ‘зӨҫдјҡеҚұжңәпјҲе‘Ёе№ҝиӮғгҖҒжқҺжІҷжөӘпјҢ2016пјүпјҢ并且дјҡйҳ»зўҚдёӯеӣҪз»ҸжөҺзҡ„еўһй•ҝпјҢд№ҹе°ҶеҜ№дәә们иҺ·еҫ—е№ёзҰҸж„ҹдёҺжһ„е»әе’Ңи°җзӨҫдјҡдә§з”ҹдёҚеҲ©зҡ„еҪұе“ҚпјҲеҫҗж•ҸгҖҒе§ңеӢҮпјҢ2015пјүгҖӮж¶Ҳиҙ№е·®и·қе·ІжҲҗдёәеҪұе“ҚжҲ‘еӣҪе®Ҹи§Ӯз»ҸжөҺиҝҗиЎҢдёҺе’Ңи°җзӨҫдјҡжһ„е»әзҡ„йҮҚиҰҒеӣ зҙ гҖӮеҪ“еүҚеӣҪйҷ…еҪўеҠҝзҡ„дёҚж–ӯеҸҳеҢ–пјҢдёҘйҮҚеҪұе“ҚдәҶжҲ‘еӣҪзҡ„еҮәеҸЈиҙёжҳ“гҖӮеңЁжӯӨиғҢжҷҜдёӢпјҢж¶Ҳиҙ№ж—ҘзӣҠжҲҗдёәжӢүеҠЁжҲ‘еӣҪз»ҸжөҺеўһй•ҝзҡ„дё»иҰҒеҠЁеҠӣпјҢиҖҢеӣҪеҶ…жҢҒз»ӯзҡ„ж¶Ҳиҙ№дҪҺиҝ·е·ІжҲҗдёәжҺЈиӮҳжҲ‘еӣҪз»ҸжөҺеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒеҪұе“Қеӣ зҙ пјҢ究其еҺҹеӣ жҳҜзӨҫдјҡиҙ«еҜҢе·®и·қзҡ„еҠ еү§пјҲжңұиҝӘпјҢ2021пјүгҖӮеӣ жӯӨпјҢзј“и§Јж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒдҝғиҝӣж¶Ҳиҙ№е№іиЎЎжҳҜзӨҫдјҡзЁіе®ҡеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒеҶ…е®№пјҲзҺӢеҘ•йңҸзӯүпјҢ2023пјүгҖӮ вҖңжҷ®жғ йҮ‘иһҚвҖқдҪңдёәйҮ‘иһҚеҸ‘еұ•зҡ„йҮҚиҰҒз»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢеңЁиҒ”еҗҲеӣҪзҡ„е®ҡд№үдёӯпјҢжҳҜжҢҮиғҪжңүж•Ҳе’Ңе…Ёж–№дҪҚең°дёәзӨҫдјҡжүҖжңүйҳ¶еұӮе’ҢзҫӨдҪ“жҸҗдҫӣжңҚеҠЎзҡ„йҮ‘иһҚдҪ“зі»гҖӮиҝҮеҺ»ж•°е№ҙпјҢжҲ‘еӣҪж•°еӯ—жҠҖжңҜдёҚж–ӯеҙӣиө·пјҢдҪңдёәж•°еӯ—жҠҖжңҜе’Ңжҷ®жғ йҮ‘иһҚз»“еҗҲдҪ“зҡ„ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеә”иҝҗиҖҢз”ҹгҖӮзӣёиҫғдәҺдј з»ҹйҮ‘иһҚжңҚеҠЎпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҸҗй«ҳдәҶйҮ‘иһҚжңҚеҠЎзҡ„иҰҶзӣ–е№ҝеәҰе’ҢдҪҝз”Ёж·ұеәҰпјҢжҸҗеҚҮдәҶеҹҺд№Ўеұ…ж°‘зҡ„收е…Ҙж°ҙе№іе’Ңж¶Ҳиҙ№ж°ҙе№ігҖӮж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„жңҖеӨ§зү№зӮ№е°ұжҳҜж‘’ејғдәҶдј з»ҹйҮ‘иһҚжңәжһ„дёҖиҙҜзҡ„вҖңе«Ңиҙ«зҲұеҜҢвҖқпјҢзӣҙжҺҘж·ұе…Ҙж¬ еҸ‘иҫҫең°еҢәејҖеұ•йҮ‘иһҚжңҚеҠЎпјҲйғӯеҲ©еҚҺзӯүпјҢ2022пјүгҖӮеҲ©з”Ёж•°еӯ—жҠҖжңҜеҗ‘жҜҸдёҖдҪҚйңҖиҰҒжҸҗеҚҮ收е…Ҙж°ҙе№ізҡ„зӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“жҸҗдҫӣеё®еҠ©пјҢиҝӣиҖҢзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қпјҲе®Ӣжҷ“зҺІпјҢ2017пјүпјҢеҗҢж—¶иҝҳйҖҡиҝҮжү©еӨ§дҝЎиҙ·и§„жЁЎгҖҒйҷҚдҪҺйў„йҳІжҖ§еӮЁи“„е’ҢжҸҗеҚҮж”Ҝд»ҳйҖҹеәҰзӯүж–№ејҸзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮеңЁж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„вҖңж»ҙзҒҢвҖқдёӢпјҢзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„йҮ‘иһҚиө„дә§й…ҚзҪ®гҖҒиҙҹеҖәж°ҙе№іе’ҢеҖәеҠЎжқ жқҶеҫ—еҲ°дәҶж”№е–„пјҲйҷҲе®ёзӯүпјҢ2022пјүпјҢејәеҢ–дәҶзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„ж¶Ҳиҙ№иғҪеҠӣпјҢд»ҺиҖҢзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮеӣ жӯӨпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚе·ІжҲҗдёәдёҖз§Қзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„йҮҚиҰҒжүӢж®өгҖӮ дҪҶд№ҹжңүеӯҰиҖ…еңЁз ”究дёӯеҸ‘зҺ°пјҢз”ұдәҺдёҚеҗҢең°еҢәз»ҸжөҺеҸ‘еұ•ж°ҙе№іеӯҳеңЁе·®ејӮпјҢдә§з”ҹзҡ„вҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқй—®йўҳдҪҝеҫ—ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеёҰжқҘзҡ„ж¶Ҳиҙ№жү©е®№ж•Ҳеә”дё»иҰҒйӣҶдёӯеңЁз»ҸжөҺзӣёеҜ№еҸ‘иҫҫзҡ„ең°еҢәпјҢд»ҺиҖҢеҜјиҮҙж¬ еҸ‘иҫҫең°еҢәеұ…ж°‘дёҚдҪҶжІЎжңүдә«еҸ—еҲ°вҖңж•°еӯ—зәўеҲ©вҖқпјҢеҸҚиҖҢйҒӯеҸ—вҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқпјҢеңЁвҖң马еӨӘж•Ҳеә”вҖқзҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢж¶Ҳиҙ№е·®и·қйқһдҪҶдёҚдјҡзј©е°ҸеҸҚиҖҢдјҡжү©еӨ§гҖӮвҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқзҡ„дә§з”ҹжӢүеӨ§дәҶеҸ—ж•ҷиӮІзЁӢеәҰиҫғдҪҺе’Ң收е…Ҙж°ҙе№іиҫғдҪҺзҡ„ејұеҠҝзҫӨдҪ“дёҺдё»жөҒзҫӨдҪ“зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮжӯӨеӨ–пјҢең°еҢәй—ҙзҡ„йҮ‘иһҚеҸ‘еұ•е·®и·қд№ҹдјҡдҪ“зҺ°еҲ°ж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёҠпјҢи‘ӣиҒ”иҝҺгҖҒеј еҹ№пјҲ2023пјүзҡ„з ”з©¶д№ҹеҸ‘зҺ°пјҢзңҒйҷ…ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸ‘еұ•е·®и·қзҡ„жү©еӨ§дјҡиҝӣдёҖжӯҘжӢүеӨ§дёҚеҗҢзңҒеҹҹд№Ӣй—ҙзҡ„еұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ дёҚе°‘еӯҰиҖ…еңЁз ”究дёӯжҢҮеҮәпјҢ收е…Ҙе·®и·қжҳҜж¶Ҳиҙ№е·®и·қеҮәзҺ°зҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ пјҲйҷҲеҝ—еҲҡгҖҒеҗ•еҶ°жҙӢпјҢ2016пјүгҖӮ并且еҸ‘зҺ°ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҷҚдҪҺ收е…Ҙе·®и·қпјҢеңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠLuo & LiпјҲ2022пјүеҲ©з”Ё2015вҖ”2017е№ҙдёӯеӣҪ家еәӯйҮ‘иһҚи°ғжҹҘж•°жҚ®е’ҢеҺҝзә§ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°иҝӣиЎҢе®һиҜҒз ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮйҷҚдҪҺеұ…民收е…Ҙе·®и·қзҡ„ж–№ејҸжқҘзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢзҺ°жңүз ”з©¶еӯҳеңЁдёҖе®ҡзҡ„дёҚи¶іпјҡдёҖжҳҜзҺ°жңүз ”з©¶еӨҡйӣҶдёӯдәҺзәҝжҖ§и§’еәҰпјҢйІңжңүж–ҮзҢ®д»ҺйқһзәҝжҖ§и§’еәҰиҝӣиЎҢжөӢеәҰеҲҶжһҗпјҢз»“еҗҲдёҠиҝ°ж–ҮзҢ®жўізҗҶиғҪеӨҹзңӢеҮәпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжңәеҲ¶еӨҚжқӮпјҢйҮҮз”ЁйқһзәҝжҖ§жҸҸиҝ°жӣҙжңүеҲ©дәҺзҺ°е®һеҲ»з”»еҸҠзҗҶи®әеҲҶжһҗпјӣдәҢжҳҜзҺ°жңүж–ҮзҢ®еҜ№дәҺ收е…Ҙе·®и·қеңЁж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдёҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қд№Ӣй—ҙдҪңз”Ёзҡ„з ”з©¶еӯҳеңЁдёҖе®ҡдёҚи¶іпјҢзјәд№Ҹ收е…Ҙе·®и·қеңЁдәҢиҖ…йқһзәҝжҖ§е…ізі»дёӯзҡ„з ”з©¶еҲҶжһҗпјӣдёүжҳҜеҜ№дәҺдёҚеҗҢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзұ»еһӢзҡ„ж–ҮзҢ®д№ҹиҫғдёәе°‘и§ҒпјҢеҜ№дәҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„ејӮиҙЁжҖ§з ”究еӯҳеңЁдёҚи¶ігҖӮеҹәдәҺжӯӨпјҢжң¬ж–ҮдҪҝз”Ё2015вҖ”2019е№ҙдёӯеӣҪ家еәӯйҮ‘иһҚи°ғжҹҘж•°жҚ®пјҲCHFSпјүпјҢеҲҶжһҗдёҺжҺўи®Ёж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дёҚеҗҢзұ»еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеҸҠе…¶дҪңз”ЁжңәеҲ¶гҖӮ

дёүгҖҒзҗҶи®әеҲҶжһҗ пјҲдёҖпјүж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚиғҪеӨҹзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қ ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдё»иҰҒд»Һд»ҘдёӢж–№йқўеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қдә§з”ҹеҪұе“Қпјҡ第дёҖпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮеҲӣж–°еӮЁи“„гҖҒдҝЎиҙ·е’Ңж”Ҝд»ҳжүӢж®өпјҢзј“и§Јдј з»ҹйҮ‘иһҚеҜ№зӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„йҮ‘иһҚжҺ’ж–ҘпјҢд»ҘжӯӨйҮҠж”ҫзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„жөҒеҠЁжҖ§зәҰжқҹпјҢдҪҝе…¶иғҪеӨҹиҺ·еҫ—е№ізӯүзҡ„ж¶Ҳиҙ№жңәдјҡпјҲй»„еҖ©зӯүпјҢ2019пјүгҖӮ第дәҢпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚйҖҡиҝҮиҝҗз”ЁеӨ§ж•°жҚ®гҖҒдәәе·ҘжҷәиғҪгҖҒ移еҠЁдә’иҒ”гҖҒдә‘и®Ўз®—гҖҒзү©иҒ”зҪ‘гҖҒеҢәеқ—й“ҫзӯүж•°еӯ—жҠҖжңҜпјҢйҷҚдҪҺдәҶйҮ‘иһҚжңҚеҠЎзҡ„дәӨжҳ“жҲҗжң¬пјҲе”җжқҫзӯүпјҢ2020пјүгҖӮдёҖж–№йқўпјҢзӣёжҜ”дј з»ҹе•Ҷдёҡ银иЎҢжҖ»еҲҶиЎҢејҸзҡ„з»ҸиҗҘжЁЎејҸпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„е№іеҸ°еҢ–иҝҗиҗҘпјҢеҮ д№ҺеҸҜд»Ҙи®ӨдёәжҳҜйӣ¶жҲҗжң¬зҡ„пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢз”ұдәҺж•°еӯ—жҠҖжңҜзҡ„иҝҗз”ЁпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдҫқжүҳеӨ§ж•°жҚ®е®һзҺ°дёҚеҗҢдё»дҪ“й—ҙдҝЎжҒҜзҡ„еҝ«йҖҹеҢ№й…ҚпјҢеҜ№зӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“е®һиЎҢиҫғдёәзІҫзЎ®зҡ„йЈҺйҷ©иҜ„дј°гҖӮжӯӨеӨ–пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚйҖҡиҝҮеҜ№ж”¶йӣҶзҡ„е®ўжҲ·дҝЎжҒҜпјҢиҝӣиЎҢж•°жҚ®ж•ҙеҗҲпјҢе»әз«ӢеҸҜйқ зҡ„第дёүж–№еҫҒдҝЎдҪ“зі»пјҢиҝӣиҖҢзј“и§ЈдәҶеёӮеңәдёӯзҡ„дҝЎжҒҜдёҚеҜ№з§°й—®йўҳпјҢд»ҺиҖҢжҸҗй«ҳзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„йҮ‘иһҚеҸҜеҫ—жҖ§пјҲдёҮдҪіеҪ§зӯүпјҢ2020пјүгҖӮеӣ жӯӨпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚж—ўиғҪеӨҹдёәзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“йҮҠж”ҫжөҒеҠЁжҖ§зәҰжқҹпјҢд»ҺиҖҢеҪұе“Қе…¶ж¶Ҳиҙ№иЎҢдёәпјҢеҸҲиғҪжҸҗеҚҮзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“зҡ„йҮ‘иһҚеҸҜеҫ—жҖ§пјҢжҝҖеҸ‘е…¶ж¶Ҳиҙ№жҪңеҠӣпјҢиҝӣиҖҢйҷҚдҪҺзӨҫдјҡж•ҙдҪ“зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮеҹәдәҺдёҠиҝ°еҲҶжһҗпјҢжҸҗеҮәеҰӮдёӢз ”з©¶еҒҮиҜҙпјҡ H1пјҡж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚиғҪеӨҹзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ пјҲдәҢпјүж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеңЁзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„иҝҮзЁӢдёӯеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі» ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚйҖҡиҝҮзј“и§ЈйҮ‘иһҚжҺ’ж–ҘгҖҒжү©еӨ§дҝЎиҙ·и§„жЁЎгҖҒйҷҚдҪҺйў„йҳІжҖ§еӮЁи“„зӯүж–№ејҸпјҢдёәеұ…ж°‘жҸҗдҫӣдәҶеҸҜдҫӣж¶Ҳиҙ№зҡ„иө„йҮ‘пјҢеңЁйҷҚдҪҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹйҷҚдҪҺдәҶ收е…Ҙе·®и·қгҖӮ然иҖҢпјҢдҫқжҚ®еҮҜжҒ©ж–ҜеңЁ1936е№ҙжҸҗеҮәзҡ„з»қеҜ№ж”¶е…ҘеҒҮиҜҙзҗҶи®әпјҢ收е…ҘдҪңдёәж¶Ҳиҙ№зҡ„еҮҪж•°пјҢеҜ№ж¶Ҳиҙ№иө·зқҖеҶіе®ҡжҖ§дҪңз”ЁпјҢ收е…Ҙеўһй•ҝдјҡеҜјиҮҙж¶Ҳиҙ№еўһй•ҝпјҢдҪҶз”ұдәҺиҫ№йҷ…ж¶Ҳиҙ№еҖҫеҗ‘е’Ңж¶Ҳиҙ№з—ӣж„ҹзҡ„еӯҳеңЁпјҢж¶Ҳиҙ№зҡ„еўһй•ҝе№…еәҰиҝңдҪҺдәҺ收е…Ҙзҡ„еўһй•ҝе№…еәҰгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҸ—еҲ°иҫ№йҷ…ж¶Ҳиҙ№еҖҫеҗ‘е’Ңж¶Ҳиҙ№з—ӣж„ҹзҡ„еҪұе“ҚпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеҸҜиғҪ并дёҚжҳҜзәҝжҖ§зҡ„пјҢеҚійҡҸзқҖ收е…Ҙе·®и·қзҡ„зј©е°Ҹе’Ңж¶Ҳиҙ№з—ӣж„ҹзҡ„еҮҸејұпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеҸҜиғҪдёҚеҗҢгҖӮеҹәдәҺдёҠиҝ°еҲҶжһҗпјҢжҸҗеҮәеҰӮдёӢз ”з©¶еҒҮиҜҙпјҡ H2пјҡж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеңЁзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„иҝҮзЁӢдёӯеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі»гҖӮ H3пјҡ收е…Ҙе·®и·қжҳҜж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеңЁзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қиҝҮзЁӢдёӯзҡ„еҪұе“ҚжңәеҲ¶гҖӮ

еӣӣгҖҒз ”з©¶и®ҫи®Ў пјҲдёҖпјүж•°жҚ®иҜҙжҳҺ жң¬ж–ҮдҪҝз”Ё2015вҖ”2019е№ҙдёӯеӣҪ家еәӯйҮ‘иһҚи°ғз ”ж•°жҚ®пјҲChina Household Finance Surveyпјүе’ҢеҢ—дә¬еӨ§еӯҰж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°пјҲThe Peking University Digital Financial Inclusion Index of Chinaпјүжһ„е»әе№іиЎЎйқўжқҝиҝӣиЎҢеҲҶжһҗз ”з©¶гҖӮи°ғжҹҘиҢғеӣҙж¶өзӣ–дёӯеӣҪ29дёӘзңҒпјҲиҮӘжІ»еҢәгҖҒзӣҙиҫ–еёӮпјүпјҢеҶ…е®№ж¶үеҸҠ家еәӯиө„дә§дёҺиҙҹеҖәгҖҒ收е…ҘдёҺж”ҜеҮәгҖҒдҝқйҷ©дёҺдҝқйҡңгҖҒдәәеҸЈдёҺе°ұдёҡзӯүж–№йқўдҝЎжҒҜгҖӮжң¬ж–Үж №жҚ®CHFSй—®еҚ·дёӯи·ҹиёӘи°ғжҹҘ家еәӯзҡ„зӣёе…іж•°жҚ®пјҢе°ҶеҢ—дә¬еӨ§еӯҰж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°зӣёеҢ№й…ҚпјҢеү”йҷӨзјәеӨұеҖјгҖҒејӮеёёеҖјд»ҘеҸҠдёӯж–ӯ家еәӯеҗҺпјҢжңҖз»ҲзӯӣйҖүжңүж•Ҳж ·жң¬1445жҲ·гҖӮ пјҲдәҢпјүжЁЎеһӢи®ҫе®ҡпјҲе®Ңж•ҙзүҲиҜҰи§ҒзҹҘзҪ‘пјү пјҲдёүпјүеҸҳйҮҸйҖүжӢ©пјҲе®Ңж•ҙзүҲиҜҰи§ҒзҹҘзҪ‘пјү

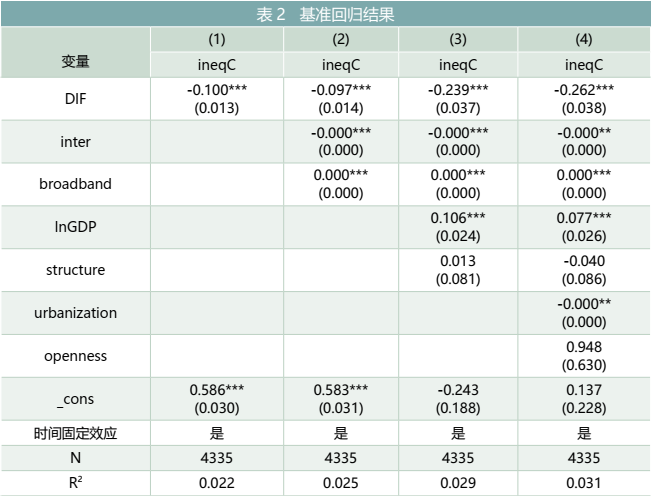

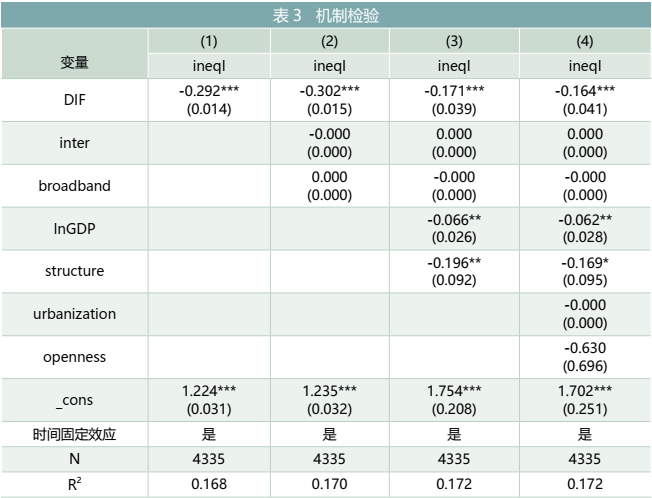

дә”гҖҒе®һиҜҒеҲҶжһҗз»“жһң пјҲдёҖпјүеҹәеҮҶеӣһеҪ’з»“жһңеҲҶжһҗ дҫқжҚ®еүҚж–Үи®ҫе®ҡзҡ„еҹәеҮҶеӣһеҪ’жЁЎеһӢпјҢжңҖз»Ҳеҫ—еҲ°ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қеҪұе“Қзҡ„еӣһеҪ’з»“жһңпјҢеҰӮиЎЁ2жүҖзӨәгҖӮжң¬ж–ҮйҮҮз”ЁйҖҗжӯҘеӣһеҪ’жі•пјҢиЎЁ2дёӯзҡ„еҲ—пјҲ1пјүеҠ е…Ҙж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°иҝӣиЎҢеӣһеҪ’пјҢеҲ—пјҲ2пјү-пјҲ4пјүеҲҶеҲ«еҠ е…Ҙж•°еӯ—еҢ–еұӮйқўгҖҒз»ҸжөҺеҸ‘еұ•еұӮйқўе’Ңең°еҢәеұӮйқўзҡ„жҺ§еҲ¶еҸҳйҮҸгҖӮе®һиҜҒз»“жһңжҳҫзӨәпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“Қе§Ӣз»ҲдёәиҙҹпјҢдё”еқҮеңЁ1%зҡ„ж°ҙе№ідёҠжҳҫи‘—пјҢиҝҷиҜҙжҳҺж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„еҸ‘еұ•зҡ„зЎ®иғҪеӨҹйҷҚдҪҺжҲ‘еӣҪеұ…ж°‘зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢеҒҮиҜҙH1иў«йӘҢиҜҒгҖӮеҺҹеӣ жҳҜж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҲ©з”Ёе…¶дҪҺжҲҗжң¬гҖҒе№ҝиҰҶзӣ–гҖҒй«ҳж•ҲзҺҮзҡ„дјҳеҠҝпјҢеңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҮҸе°‘дәҶвҖңйҮ‘иһҚжҺ’ж–ҘвҖқзҺ°иұЎпјҢдҪҝеҫ—еӨ§йғЁеҲҶеҺҹе…Ҳиў«йҮ‘иһҚжңҚеҠЎжҺ’ж–ҘеңЁеӨ–зҡ„зҫӨдҪ“д№ҹеҸҜд»Ҙдә«еҸ—еҲ°зӣёеҗҢзҡ„йҮ‘иһҚжңҚеҠЎпјҢд»ҺиҖҢжҸҗй«ҳдәҶиҮӘиә«зҡ„ж¶Ҳиҙ№ж°ҙе№іпјҢеҮҸе°ҸдәҶеұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ

пјҲдәҢпјүжңәеҲ¶жЈҖйӘҢ еңЁзҗҶи®әдёҠпјҢ收е…Ҙе·®и·қдјҡеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қдә§з”ҹжӯЈеҗ‘еҪұе“ҚгҖӮдёҖж–№йқўпјҢж №жҚ®з»қеҜ№ж”¶е…ҘеҒҮиҜҙзҗҶи®әпјҢ收е…ҘжҳҜеҪұе“Қж¶Ҳиҙ№зҡ„еҶіе®ҡжҖ§еӣ зҙ гҖӮеҰӮжһң收е…Ҙе·®и·қиҝҮеӨ§пјҢ收е…ҘйӣҶдёӯдәҺй«ҳ收е…ҘиҖ…жүӢдёӯпјҢеҲҷдјҡеўһеҠ й«ҳ收е…ҘиҖ…зҡ„еҪ“жңҹж¶Ҳиҙ№е’ҢеӮЁи“„пјҢеӮЁи“„еўһеҠ дә§з”ҹзҡ„ж¶Ҳиҙ№е№іж»‘дҪңз”ЁпјҢд№ҹдјҡеўһеҠ й«ҳ收е…ҘиҖ…зҡ„жңӘжқҘж¶Ҳиҙ№пјҢеҪўжҲҗй«ҳ收е…ҘиҖ…ж¶Ҳиҙ№иғҪеҠӣејәгҖҒдҪҺ收е…ҘиҖ…ж¶Ҳиҙ№иғҪеҠӣејұзҡ„зҠ¶еҶөпјҢиҝӣиҖҢеҠ еү§ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢе·Іжңүз ”з©¶иЎЁжҳҺ收е…Ҙе·®и·қжҳҜж¶Ҳиҙ№е·®и·қдә§з”ҹзҡ„йҮҚиҰҒеҺҹеӣ пјҢ收е…Ҙе·®и·қзҡ„еҸҳеҢ–дјҡеј•иө·ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҸҳеҢ–гҖӮиЎЁ3зҡ„еҲ—пјҲ1пјү-пјҲ4пјүеӣһеҪ’з»“жһңиЎЁжҳҺпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»Ҙжҳҫи‘—йҷҚдҪҺ收е…Ҙе·®и·қгҖӮз»јдёҠпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қзҡ„ж–№ејҸзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢеҒҮиҜҙH3иў«йӘҢиҜҒгҖӮ

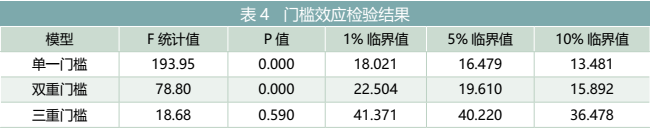

пјҲдёүпјүй—Ёж§ӣжЈҖйӘҢеҸҠдј°и®Ўз»“жһңеҲҶжһҗ з”ұдёҠж–ҮеҸҜзҹҘпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қд№Ӣй—ҙеҸҜиғҪеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі»пјҢ并且еңЁз ”究数еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдёҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қд№Ӣй—ҙе…ізі»ж—¶пјҢеҸ‘зҺ°ж”¶е…Ҙе·®и·қеӯҳеңЁйғЁеҲҶдёӯд»Ӣж•Ҳеә”пјҢдёәз ”з©¶жё…жҘҡж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮ收е…Ҙе·®и·қеҪұе“Қж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„жңәеҲ¶пјҢиҝҗз”ЁжЁЎеһӢпјҲ2пјүе’ҢпјҲ3пјүиҝӣиЎҢй—Ёж§ӣеӣһеҪ’пјҢйҖҡиҝҮеҸҚеӨҚжҠҪж ·1000ж¬Ўд»ҺиҖҢеҫ—еҮәжЈҖйӘҢз»ҹи®ЎйҮҸеҜ№еә”зҡ„PеҖјпјҢеҲӨж–ӯдёүиҖ…жҳҜеҗҰеӯҳеңЁй—Ёж§ӣж•Ҳеә”пјҢжЈҖйӘҢз»“жһңи§ҒиЎЁ4гҖӮз»“жһңжҳҫзӨәпјҢеҚ•дёҖй—Ёж§ӣж•Ҳеә”еңЁ1%жҳҫи‘—жҖ§ж°ҙе№ідёӢжҳҫи‘—пјҢеҸҢйҮҚй—Ёж§ӣеңЁ1%жҳҫи‘—жҖ§ж°ҙе№ідёӢжҳҫи‘—пјҢиҖҢдёүйҮҚй—Ёж§ӣеҲҷжңӘйҖҡиҝҮж°ҙе№ідёә10%зҡ„жҳҫи‘—жҖ§жЈҖйӘҢгҖӮеӣ жӯӨпјҢеҗҺж–Үе°ҶеҹәдәҺеҸҢйҮҚй—Ёж§ӣжЁЎеһӢиҝӣиЎҢеҲҶжһҗгҖӮ

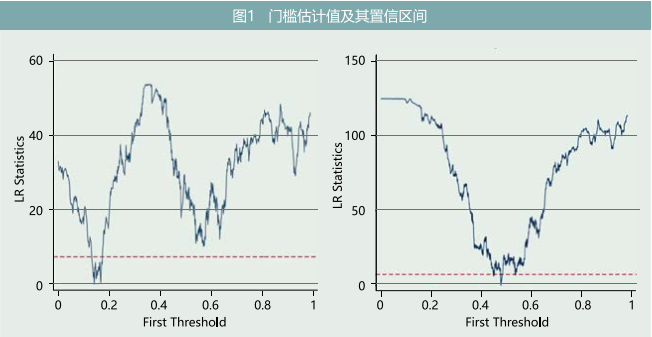

иҝӣдёҖжӯҘпјҢеҜ№еҸҢйҮҚй—Ёж§ӣжЁЎеһӢзҡ„дёӨдёӘй—Ёж§ӣеҖјиҝӣиЎҢдј°и®ЎпјҢиЎЁ5жҠҘе‘ҠдәҶдёӨдёӘй—Ёж§ӣзҡ„дј°и®ЎеҖјеҸҠе…¶еҜ№еә”зҡ„95%зҪ®дҝЎеҢәй—ҙпјҢеӣҫ1зҡ„似然жҜ”еҮҪж•°еӣҫд№ҹеҸҚжҳ дәҶдёӨдёӘй—Ёж§ӣзҡ„дј°и®ЎеҖјдёҺе…¶еҜ№еә”зҡ„95%зҪ®дҝЎеҢәй—ҙпјҢеӣҫдёӯиҷҡзәҝдёәLRеҖјеңЁ5%жҳҫи‘—ж°ҙе№ідёӢзҡ„дёҙз•ҢеҖјпјҢиҷҡзәҝд»ҘдёӢзҡ„еҢәеҹҹжһ„жҲҗй—Ёж§ӣеҖјзҡ„95%зҪ®дҝЎеҢәй—ҙгҖӮеҰӮеӣҫ1жүҖзӨәпјҢLRз»ҹи®ЎйҮҸеңЁ95%жёҗиҝӣжңүж•ҲзҪ®дҝЎеҢәй—ҙ[0.134пјҢ0.142]е’Ң[0.478пјҢ0.480]еҶ…жҺҘиҝ‘дәҺйӣ¶пјҢжЈҖйӘҢз»“жһңж— жі•жӢ’з»қй—Ёж§ӣдј°и®ЎеҖјдёәе…¶зңҹе®һеҖјдёҖиҮҙдј°и®ЎйҮҸзҡ„еҺҹеҒҮи®ҫпјҢз”ұжӯӨеҸҜж–ӯе®ҡжЁЎеһӢдј°и®ЎеӯҳеңЁеҸҢйҮҚй—Ёж§ӣж•Ҳеә”пјҢдёӨдёӘй—Ёж§ӣдј°и®ЎеҖјеҲҶеҲ«дёә0.140е’Ң0.479гҖӮ

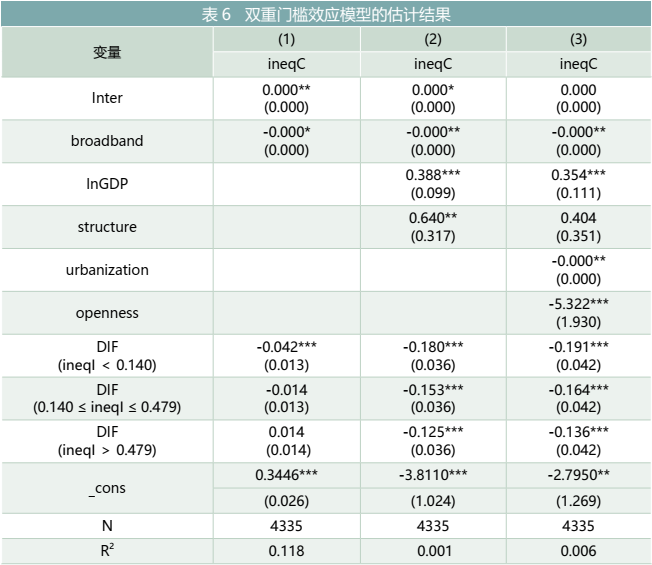

еӣһеҪ’з»“жһңеҰӮиЎЁ6жүҖзӨәпјҢйҮҮз”ЁйҖҗжӯҘеӣһеҪ’ж–№жі•пјҢз ”з©¶ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚгҖӮй—Ёж§ӣеӣһеҪ’жЁЎеһӢе®һиҙЁдёҠжҳҜж №жҚ®й—Ёж§ӣдј°и®ЎеҖје°Ҷж ·жң¬еҲҶжҲҗеӨҡдёӘеҢәеҹҹпјҢеҲҶеҲ«иҖғеҜҹжҜҸдёӘеҢәеҹҹеҶ…йғЁи§ЈйҮҠеҸҳйҮҸеҜ№иў«и§ЈйҮҠеҸҳйҮҸзҡ„дҪңз”ЁпјҢ并йҖҡиҝҮжҜ”иҫғеӣһеҪ’зі»ж•°зҡ„е·®ејӮжқҘжЈҖйӘҢй—Ёж§ӣж•Ҳеә”жҳҜеҗҰжҳҫи‘—гҖӮж №жҚ®ж”¶е…Ҙе·®и·қй—Ёж§ӣж•Ҳеә”жЈҖйӘҢз»“жһңе’Ңй—Ёж§ӣдј°и®ЎеҖјпјҢеҸҜзҹҘж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеӯҳеңЁзқҖйқһзәҝжҖ§е…ізі»пјҢ并дјҡйҡҸзқҖй—Ёж§ӣеҖјзҡ„жү©еӨ§иҖҢеҮҸе°ҸпјҢеҒҮиҜҙH2иў«йӘҢиҜҒгҖӮе…·дҪ“жқҘиҜҙпјҢеҪ“收е…Ҙе·®и·қе°ҸдәҺ0.140ж—¶пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚйҷҚдҪҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„дҪңз”ЁжңҖеӨ§пјҢеҪұе“Қзі»ж•°дёә-0.191пјӣеҪ“收е…Ҙе·®и·қеӨ„еңЁ0.140е’Ң0.479д№Ӣй—ҙж—¶пјҢеҪұе“Қзі»ж•°дёӢйҷҚдёә-0.164пјӣеҪ“收е…Ҙе·®и·қеӨ§дәҺ0.479ж—¶пјҢеҪұе“Қ系数继з»ӯйҷҚдҪҺиҮі-0.136гҖӮз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢеңЁдёҚеҗҢзҡ„收е…Ҙе·®и·қж°ҙе№ідёӢпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚзЁӢеәҰдёҚеҗҢпјҢе‘ҲзҺ°еҮәеҸҢй—Ёж§ӣзү№еҫҒпјҢеҚійҡҸзқҖ收е…Ҙе·®и·қзҡ„дёҚж–ӯеҠ еӨ§пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„жҠ‘еҲ¶дҪңз”ЁдјҡдёҚж–ӯеҮҸе°ҸпјҢеҒҮиҜҙH2иў«йӘҢиҜҒгҖӮ

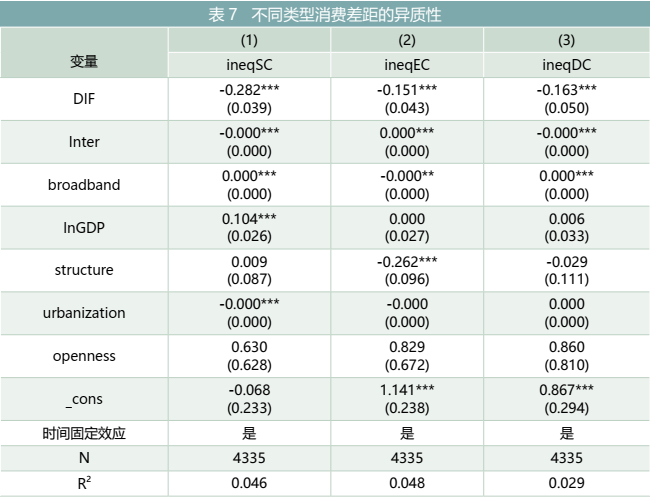

иҜҘзҺ°иұЎеҮәзҺ°зҡ„еҺҹеӣ еҸҜиғҪжҳҜпјҢеңЁж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸ‘еұ•зҡ„иҗҢиҠҪйҳ¶ж®өпјҢдёҖж–№йқўз”ұдәҺең°еҢәйҖҡдҝЎзҪ‘з»ңдёҺ移еҠЁзҪ‘з»ңзҡ„е»әи®ҫж°ҙе№ідёҚй«ҳпјҢд»ҘеҸҠж•°еӯ—жҠҖжңҜзҡ„дёҚе®Ңе–„пјҢеҜјиҮҙдәҶвҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқй—®йўҳзҡ„еҮәзҺ°пјҢдҪҝеҫ—еӨ§йғЁеҲҶеұ…ж°‘з”ұдәҺзјәд№Ҹж•°еӯ—и®ҫеӨҮжҲ–зҹҘиҜҶеӮЁеӨҮпјҢиў«жҢЎеңЁдәҶж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„еӨ§й—Ёд№ӢеӨ–пјҢж— жі•йҖҡиҝҮж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҸҗй«ҳиҮӘиә«ж”¶е…Ҙж°ҙе№іпјҢжҸҗеҚҮж¶Ҳиҙ№иғҪеҠӣпјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢз”ұдәҺзәҝдёҠдә’иҒ”зҪ‘жҠҖжңҜзҡ„еҸ‘еұ•ж°ҙе№ідёҺжҷ®еҸҠзЁӢеәҰдёҚй«ҳпјҢеӨ§йғЁеҲҶеұ…ж°‘ж— жі•еҸӮдёҺеҲ°зәҝдёҠзҪ‘з»ңж¶Ҳиҙ№жҙ»еҠЁпјҢд»ҺиҖҢеҜјиҮҙеұ…ж°‘иҺ·еҸ–ж¶Ҳиҙ№е“Ғзҡ„иғҪеҠӣжңүејәжңүејұпјҢеӣ жӯӨеңЁиҝҷдёҖйҳ¶ж®өж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжңҖе°ҸгҖӮйҡҸзқҖз»ҸжөҺзҡ„еҸ‘еұ•гҖҒжҠҖжңҜзҡ„иҝӣжӯҘпјҢвҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқйҖҗжӯҘиў«ејұеҢ–пјҢжӣҙеӨҡзҡ„зӨҫдјҡзҫӨдҪ“дә«еҸ—еҲ°дәҶж•°еӯ—еҢ–жүҖеёҰжқҘзҡ„вҖңж•°еӯ—зәўеҲ©вҖқпјҢжӯӨж—¶еұ…ж°‘зҡ„收е…Ҙж°ҙе№іеҫ—еҲ°дәҶдёҖе®ҡзЁӢеәҰзҡ„жҸҗй«ҳпјҢж¶Ҳиҙ№иғҪеҠӣд№ҹжңүжүҖжҸҗй«ҳпјҢ并且йҡҸзқҖжҠҖжңҜиҝӣжӯҘпјҢзәҝдёҠзҪ‘з»ңж¶Ҳиҙ№жҙ»еҠЁд№ҹиө°иҝӣеҚғ家дёҮжҲ·пјҢжҲҗдёәеұ…ж°‘з”ҹжҙ»зҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢд»ҺиҖҢеңЁж”¶е…ҘжҸҗй«ҳдёҺйҷҚдҪҺж¶Ҳиҙ№е“ҒиҺ·еҫ—йҡҫеәҰзҡ„е…ұеҗҢдҪңз”ЁдёӢпјҢйҷҚдҪҺдәҶеұ…ж°‘зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ пјҲеӣӣпјүејӮиҙЁжҖ§еҲҶжһҗ 1.дёҚеҗҢзұ»еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„ејӮиҙЁжҖ§еҲҶжһҗ дёҠж–ҮеҲҶжһҗдәҶж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸ‘еұ•дёҺ收е…Ҙе·®и·қгҖҒж¶Ҳиҙ№е·®и·қд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»пјҢ并йҖҡиҝҮжЁЎеһӢйӘҢиҜҒдәҶдёүиҖ…д№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзҡ„йқһзәҝжҖ§е…ізі»е’Ңй—Ёж§ӣж•Ҳеә”пјҢеҸ‘зҺ°ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮ收е…Ҙе·®и·қжҳҫи‘—йҷҚдҪҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢдҪҶйҷҚдҪҺзҡ„дё»иҰҒжҳҜе“Әз§Қзұ»еһӢзҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҹеҹәдәҺд»ҘдёҠпјҢжң¬ж–ҮйҖҡиҝҮCHFSж•°жҚ®пјҢе°Ҷеұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№е·®и·қеҲ’еҲҶдёәз”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҲineqSCпјүгҖҒдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҲineqECпјүе’ҢеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҲineqDCпјүгҖӮеӣһеҪ’з»“жһңеҰӮиЎЁ7жүҖзӨәпјҢз»“жһңжҳҫзӨәпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№з”ҹеӯҳеһӢгҖҒдә«еҸ—еһӢгҖҒеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қеқҮжңүиҙҹеҗ‘еҪұе“ҚпјҢдё”еңЁ1%зҡ„жҳҫи‘—жҖ§ж°ҙе№ідёҠжҳҫи‘—дёәиҙҹпјҢеҚіж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҜд»ҘйҷҚдҪҺз”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қе’ҢеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮйҖҡиҝҮеҜ№жҜ”еҪұе“Қзі»ж•°пјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺз”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжңҖеӨ§пјҢе…¶ж¬ЎжҳҜеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢжңҖеҗҺжҳҜдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮеҜјиҮҙиҝҷдёҖз»“жһңзҡ„еҺҹеӣ еҸҜиғҪжҳҜеӣ дёәз”ҹеӯҳжҳҜдәәжңҖеҹәжң¬зҡ„йңҖжұӮпјҢеҪ“收е…ҘдёҠеҚҮж—¶пјҢдәә们йҰ–е…Ҳдјҡж”№е–„иҮӘиә«зҡ„жё©йҘұй—®йўҳпјҢеӣ жӯӨж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺз”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжҳҜжңҖеӨ§зҡ„пјӣиҖҢеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№ж¬Ўд№Ӣзҡ„еҺҹеӣ еҸҜиғҪеңЁдәҺдёӯеӣҪзҡ„ж•ҷиӮІзҗҶеҝөжҜ”иҫғж·ұеҺҡпјҢеӨ§еӨҡ数家еәӯеҜ№дәҺж•ҷиӮІзҡ„йҮҚи§ҶзЁӢеәҰжҜ”иҫғй«ҳпјҢеӣ жӯӨж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“Қж¬Ўд№Ӣпјӣж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№еҪұе“ҚжңҖе°Ҹзҡ„еҺҹеӣ еҸҜиғҪеңЁдәҺпјҢдёӯеӣҪеӢӨдҝӯиҠӮзәҰзҡ„зҗҶеҝөж·ұе…ҘдәәеҝғпјҢдә«еҸ—并дёҚжҳҜз”ҹжҙ»зҡ„еҝ…йЎ»е“ҒпјҢеӣ жӯӨж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№дәҺдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжңҖе°ҸгҖӮ

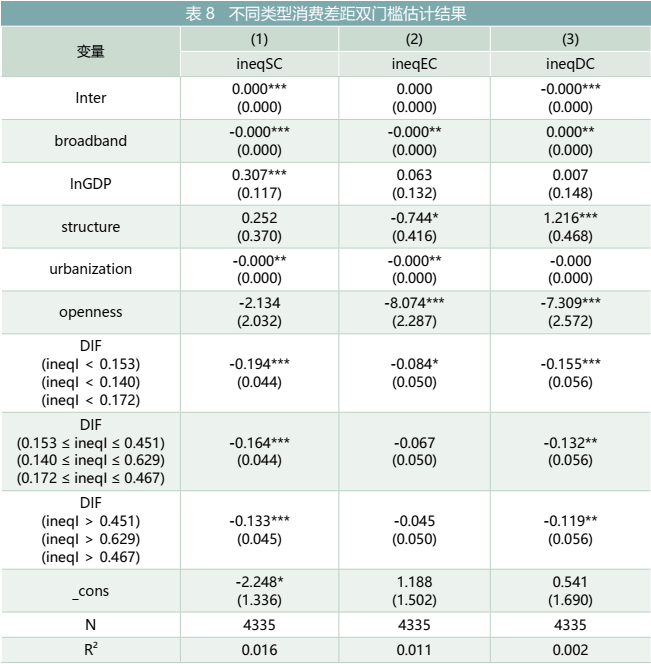

2.дёҚеҗҢзұ»еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„й—Ёж§ӣжЈҖйӘҢ йҖҡиҝҮдёҠж–Үзҡ„з ”з©¶еҸ‘зҺ°пјҢеңЁж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҪұе“ҚдёҚеҗҢзұ»еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢ收е…Ҙе·®и·қжҳҜйҮҚиҰҒеҪұе“ҚжңәеҲ¶пјҢеӣ жӯӨжң¬ж–ҮеңЁжӯӨйӘҢиҜҒдёҚеҗҢзұ»еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қжҳҜеҗҰд№ҹеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі»гҖӮйҖҡиҝҮй—Ёж§ӣжЁЎеһӢйӘҢиҜҒеҸ‘зҺ°пјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚйҖҡиҝҮ收е…Ҙе·®и·қеҜ№з”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚеқҮеӯҳеңЁеҸҢйҮҚй—Ёж§ӣж•Ҳеә”пјҢз”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„第дёҖй—Ёж§ӣеҖјдёә0.153пјҢ第дәҢй—Ёж§ӣеҖјдёә0.451пјӣдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„第дёҖй—Ёж§ӣеҖјдёә0.140пјҢ第дәҢй—Ёж§ӣеҖјдёә0.629пјӣеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„第дёҖй—Ёж§ӣеҖјдёә0.172пјҢ第дәҢй—Ёж§ӣеҖјдёә0.467гҖӮз»“жһңеҰӮиЎЁ8жүҖзӨәгҖӮз»“жһңиЎЁжҳҺпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№з”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖҒеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„жҠ‘еҲ¶дҪңз”Ёд№ҹеқҮдјҡйҡҸзқҖ收е…Ҙе·®и·қзҡ„еўһеҠ иҖҢеҮҸе°ҸгҖӮ

пјҲдә”пјүзЁіеҒҘжҖ§жЈҖйӘҢ дёәдәҶжЈҖйӘҢдёҠиҝ°з ”究结жһңзҡ„зЁіеҒҘжҖ§пјҢжң¬ж–ҮйҮҮеҸ–жӣҝжҚўж ёеҝғи§ЈйҮҠеҸҳйҮҸзҡ„ж–№ејҸпјҢйҖүз”Ёж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°дёӢи®ҫзҡ„дёүдёӘдәҢзә§еӯҗжҢҮж ҮжқҘеҲҶеҲ«дҪңдёәжӣҝд»ЈеҸҳйҮҸпјҢе…·дҪ“еҢ…жӢ¬иҰҶзӣ–е№ҝеәҰгҖҒдҪҝз”Ёж·ұеәҰе’Ңж•°еӯ—еҢ–зЁӢеәҰгҖӮеңЁжӯӨеҹәзЎҖдёҠеҜ№ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҪұе“Қж¶Ҳиҙ№е·®и·қиҝӣиЎҢе®һиҜҒеҲҶжһҗпјҢеҫ—еҲ°зҡ„дј°и®Ўз»“жһңеҰӮиЎЁ9жүҖзӨәгҖӮеӣһеҪ’з»“жһңиЎЁжҳҺпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҢҮж•°гҖҒиҰҶзӣ–е№ҝеәҰгҖҒдҪҝз”Ёж·ұеәҰе’Ңж•°еӯ—еҢ–зЁӢеәҰйғҪиғҪжҳҫи‘—зј©е°Ҹеұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№зҡ„дёҚе№ізӯүпјҢеҸ‘зҺ°ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҸҠе…¶дәҢзә§жҢҮж ҮеҜ№еұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚдёҖиҮҙпјҢиЎЁжҳҺдёҠиҝ°е®һиҜҒз»“жһңеҹәжң¬еҸҜйқ гҖӮ

е…ӯгҖҒз»“и®әдёҺе»әи®® жң¬ж–Үз ”з©¶з»“жһңиЎЁжҳҺпјҡ第дёҖпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚзҡ„еҸ‘еұ•еҸҜд»Ҙжҳҫи‘—йҷҚдҪҺжҲ‘еӣҪеұ…ж°‘зҡ„ж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢдё”дә§дёҡз»“жһ„гҖҒеҹҺеёӮеҢ–зҺҮд№ҹдјҡеҜ№ж¶Ҳиҙ№дёҚе№ізӯүдә§з”ҹжҳҫи‘—еҪұе“ҚгҖӮ第дәҢпјҢж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚдё»иҰҒйҖҡиҝҮзј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қзҡ„ж–№ејҸжқҘйҷҚдҪҺж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢ并且其дёӯиҝҳеӯҳеңЁйқһзәҝжҖ§е…ізі»гҖӮ第дёүпјҢеҲҶж¶Ҳиҙ№зұ»еһӢзҡ„ејӮиҙЁжҖ§еҲҶжһҗз»“жһңиЎЁжҳҺж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№з”ҹеӯҳеһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„еҪұе“ҚжңҖеӨ§пјҢеҸ‘еұ•еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қж¬Ўд№ӢпјҢдә«еҸ—еһӢж¶Ҳиҙ№е·®и·қзҡ„дҪңз”ЁжңҖе°ҸгҖӮдҪҶжң¬з ”究д»ҚеӯҳеңЁдёҖдәӣдёҚи¶іпјҡйҰ–е…ҲпјҢжң¬ж–ҮйӘҢиҜҒдәҶ收е…Ҙе·®и·қжҳҜж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҪұе“Қж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёӯзҡ„йҮҚиҰҒжңәеҲ¶пјҢдҪҶеҸ—йҷҗдәҺж–Үз« зҜҮе№…д»ҘеҸҠд»ҘеҫҖз ”з©¶пјҢ并жңӘжҳҺзЎ®жҢҮеҮәж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжҳҜе…·дҪ“еҰӮдҪ•зј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қзҡ„гҖӮе…¶ж¬ЎпјҢеҸ—йҷҗдәҺж•°жҚ®еә“пјҢеҸ—и®ҝж ·жң¬еҹҺеёӮе’ҢеҶңжқ‘дәәеҸЈж•°йҮҸдёҚдёҖиҮҙпјҢеӣ жӯӨпјҢж–Үз« жңӘе°ҶеҹҺеёӮе’ҢеҶңжқ‘ж ·жң¬еҲҶејҖиҝӣиЎҢз ”з©¶гҖӮ еҹәдәҺдёҠиҝ°з ”究结и®әпјҢжң¬ж–ҮжҸҗеҮәд»ҘдёӢеҜ№зӯ–е»әи®®пјҡ 第дёҖпјҢе…ЁйқўиҒҡз„Ұж•°еӯ—еҢ–иөӢиғҪпјҢиЎҘйҪҗж•°еӯ—еҢ–еҸ‘еұ•зҹӯжқҝпјҢеўһејәеұ…ж°‘ж•°еӯ—йҮ‘иһҚдә§е“Ғзҡ„еҸҜиҺ·еҫ—жҖ§гҖӮж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№зј©е°Ҹ收е…Ҙе·®и·қе’Ңж¶Ҳиҙ№е·®и·қеқҮе…·жңүжҳҫи‘—еҪұе“ҚпјҢйҖҡиҝҮеҚҮзә§ж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеә”з”ЁеңәжҷҜгҖҒдё°еҜҢж•°еӯ—еҢ–йҮ‘иһҚжё йҒ“гҖҒдҝғиҝӣжҷәиғҪеҢ–йҮ‘иһҚж¶Ҳиҙ№пјҢдёәзӨҫдјҡејұеҠҝзҫӨдҪ“йҮҠж”ҫжӣҙеӨҡзҡ„жөҒеҠЁжҖ§зәҰжқҹпјҢдҝғиҝӣе…¶ж¶Ҳиҙ№ж°ҙе№ізҡ„жҸҗй«ҳе’Ңж¶Ҳиҙ№з»“жһ„зҡ„еҚҮзә§пјҢдёҚж–ӯзј©е°Ҹеұ…ж°‘ж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ 第дәҢпјҢе…ЁйқўеҠ ејәејұеҠҝең°еҢәж•°еӯ—еҢ–еҹәе»әпјҢеҸ‘жҢҘж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚеҜ№ејұеҠҝең°еҢәзҡ„её®жү¶пјҢзј©е°ҸејұеҠҝең°еҢәзҡ„收е…Ҙе·®и·қпјҢиҝӣиҖҢзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қпјҢеӨ§еҠӣе®Ји®ІзҺ°д»ЈйҮ‘иһҚзҹҘиҜҶд»ҘеЎ«иЎҘејұеҠҝдәәзҫӨвҖңж•°еӯ—йёҝжІҹвҖқпјҢе……еҲҶйҮҠж”ҫж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚжғ еҸҠй•ҝе°ҫзҫӨдҪ“зҡ„иҫ№йҷ…ж•Ҳеә”пјҢзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қгҖӮ 第дёүпјҢж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡиҖ…еә”继з»ӯеӨ§еҠӣжҺЁиҝӣж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚе»әи®ҫпјҢзү№еҲ«жҳҜеҠ ејәдёӯиҘҝйғЁең°еҢәж•°еӯ—жҷ®жғ йҮ‘иһҚе»әи®ҫзҡ„еҠӣеәҰе’ҢејәеәҰпјҢиЎҘйҪҗиҝҷдәӣең°еҢәеңЁеҹәзЎҖи®ҫж–ҪйўҶеҹҹзҡ„зҹӯжқҝпјҢеҗҢж—¶еңЁеҲ¶е®ҡж”ҝзӯ–ж—¶пјҢд»Ҙзј©е°Ҹж¶Ҳиҙ№е·®и·қдёәиҰҒзӮ№пјҢдёҚж–ӯдјҳеҢ–йҮ‘иһҚиө„жәҗй…ҚзҪ®пјҢеј•еҜјйҮ‘иһҚиө„жәҗеҗ‘ејұеҠҝзҫӨдҪ“гҖҒејұеҠҝдә§дёҡе’ҢејұеҠҝең°еҢәжөҒеҠЁгҖӮ еҺҹж–ҮиҪҪдәҺгҖҠеҶңжқ‘йҮ‘иһҚз ”з©¶гҖӢ2023е№ҙ第10жңҹ

|  иӢҸдё№йқўдёҙжңүи®°еҪ•д»ҘжқҘжңҖ

иӢҸдё№йқўдёҙжңүи®°еҪ•д»ҘжқҘжңҖ дјҚжҲҲпјҡиҙўеҠӣд№ӢеҠӣ

дјҚжҲҲпјҡиҙўеҠӣд№ӢеҠӣ зҺӢж¶өпјҡвҖңеҶңжқ‘вҖқеҢ…еӣҙвҖң

зҺӢж¶өпјҡвҖңеҶңжқ‘вҖқеҢ…еӣҙвҖң еј жҳҺпјҡеә”е°Ҫеҝ«еҠ еӨ§жҲҝең°

еј жҳҺпјҡеә”е°Ҫеҝ«еҠ еӨ§жҲҝең° еҶңең°дә§жқғеҲ¶еәҰж”№йқ©дёҺеҶң

еҶңең°дә§жқғеҲ¶еәҰж”№йқ©дёҺеҶң жІ№и„Ӯжқҝеқ—дә®зӮ№д»Қеӯҳ иӣӢ

жІ№и„Ӯжқҝеқ—дә®зӮ№д»Қеӯҳ иӣӢ зҺүзұіжңҹиҙ§иҝһж¶Ёдёүж—Ҙ жңҖ

зҺүзұіжңҹиҙ§иҝһж¶Ёдёүж—Ҙ жңҖ зӣӣжқҫжҲҗпјҡйҷҚеҮҶжҳҜжҲ‘еӣҪиҙ§

зӣӣжқҫжҲҗпјҡйҷҚеҮҶжҳҜжҲ‘еӣҪиҙ§ 2024е№ҙ5жңҲиҙўж”ҝж•°жҚ®зӮ№

2024е№ҙ5жңҲиҙўж”ҝж•°жҚ®зӮ№ AIRIеҹҺд№ЎеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•йЎ№

AIRIеҹҺд№ЎеҸҜжҢҒз»ӯеҸ‘еұ•йЎ№ жҙӘзҒҸпјҡй•ҝеҖәеҺҶеҸІж–°й«ҳ

жҙӘзҒҸпјҡй•ҝеҖәеҺҶеҸІж–°й«ҳ